第四节植物对水分的吸收和利用

- 格式:pdf

- 大小:247.94 KB

- 文档页数:7

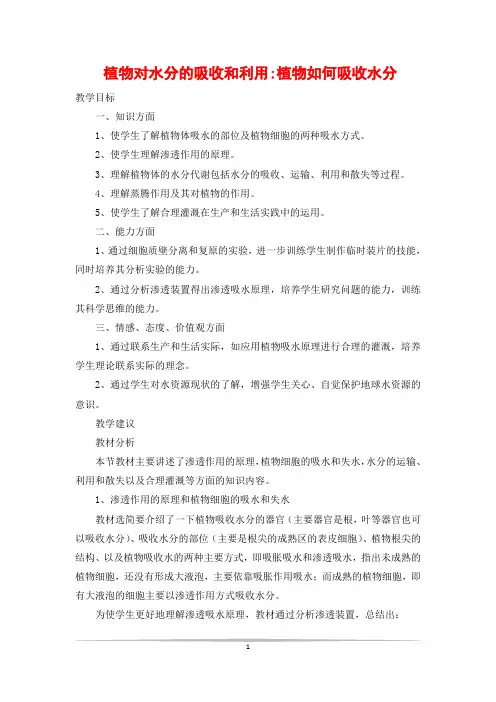

植物对水分的吸收和利用:植物如何吸收水分教学目标一、知识方面1、使学生了解植物体吸水的部位及植物细胞的两种吸水方式。

2、使学生理解渗透作用的原理。

3、理解植物体的水分代谢包括水分的吸收、运输、利用和散失等过程。

4、理解蒸腾作用及其对植物的作用。

5、使学生了解合理灌溉在生产和生活实践中的运用。

二、能力方面1、通过细胞质壁分离和复原的实验,进一步训练学生制作临时装片的技能,同时培养其分析实验的能力。

2、通过分析渗透装置得出渗透吸水原理,培养学生研究问题的能力,训练其科学思维的能力。

三、情感、态度、价值观方面1、通过联系生产和生活实际,如应用植物吸水原理进行合理的灌溉,培养学生理论联系实际的理念。

2、通过学生对水资源现状的了解,增强学生关心、自觉保护地球水资源的意识。

教学建议教材分析本节教材主要讲述了渗透作用的原理,植物细胞的吸水和失水,水分的运输、利用和散失以及合理灌溉等方面的知识内容。

1、渗透作用的原理和植物细胞的吸水和失水教材选简要介绍了一下植物吸收水分的器官(主要器官是根,叶等器官也可以吸收水分)、吸收水分的部位(主要是根尖的成熟区的表皮细胞)、植物根尖的结构、以及植物吸收水的两种主要方式,即吸胀吸水和渗透吸水,指出未成熟的植物细胞,还没有形成大液泡,主要依靠吸胀作用吸水;而成熟的植物细胞,即有大液泡的细胞主要以渗透作用方式吸收水分。

为使学生更好地理解渗透吸水原理,教材通过分析渗透装置,总结出:(1)渗透作用的概念。

即渗透作用是指水分子,或其他溶剂分子通过半透膜的扩散。

(2)发生渗透作用的两个条件。

即一是具有半透膜,二是半透膜两侧的溶液之间具有浓度差。

接着分析为什么一个成熟植物细胞相当于一个渗透系统,指出当成熟的植物细胞具备上述两个条件时,就会发生渗透作用。

然后安排学生做《实验九、观察植物细胞质壁分离与复原》,以验证成熟植物细胞的确是一个渗透系统。

2、水分的运输、利用和散失水分是如何从根毛细胞最终进入植物体的每一个细胞的呢?(1)教材先分析了土壤溶液中的水分进入根尖以内的导管的两条途径①另一条途径是通过渗透作用进入根尖成熟区的表皮细胞、并且通过成熟区表皮细胞以内的层层细胞向内渗入,最终进入导管。

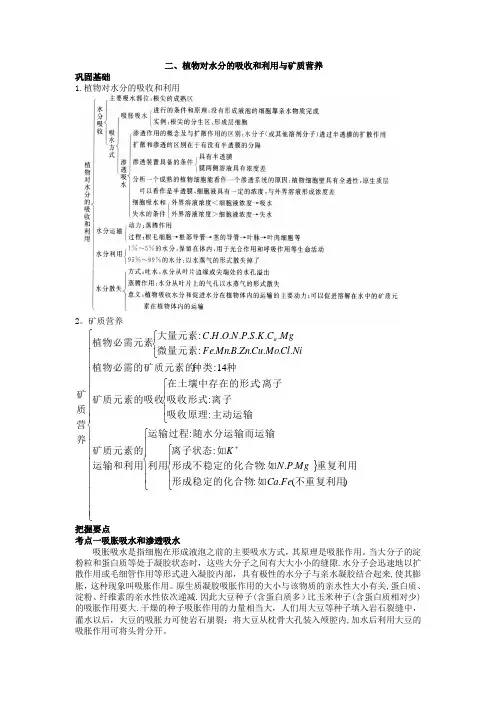

二、植物对水分的吸收和利用与矿质营养巩固基础1.植物对水分的吸收和利用2。

矿质营养}⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧+)(.:..::::::14:.......:........:不重复利用如形成稳定的化合物重复利用如形成不稳定的化合物如离子状态利用随水分运输而运输运输过程运输和利用矿质元素的主动运输吸收原理离子吸收形式离子在土壤中存在的形式矿质元素的吸收种种类植物必需的矿质元素的微量元素大量元素植物必需元素养营质矿Fe Ca Mg P N K Ni Cl Mo Cu Zn B Mn Fe Mg C K S P N O H C a把握要点考点一吸胀吸水和渗透吸水吸胀吸水是指细胞在形成液泡之前的主要吸水方式,其原理是吸胀作用。

当大分子的淀粉粒和蛋白质等处于凝胶状态时,这些大分子之间有大大小小的缝隙.水分子会迅速地以扩散作用或毛细管作用等形式进入凝胶内部,具有极性的水分子与亲水凝胶结合起来,使其膨胀,这种现象叫吸胀作用。

原生质凝胶吸胀作用的大小与该物质的亲水性大小有关,蛋白质、淀粉、纤维素的亲水性依次递减.因此大豆种子(含蛋白质多)比玉米种子(含蛋白质相对少)的吸胀作用要大.干燥的种子吸胀作用的力量相当大,人们用大豆等种子填入岩石裂缝中,灌水以后,大豆的吸胀力可使岩石崩裂;将大豆从枕骨大孔装入颅腔内,加水后利用大豆的吸胀作用可将头骨分开。

植物细胞形成液泡以后主要靠渗透作用吸水,这是因为成熟的植物细胞是一个渗透系统:①细胞膜和液泡膜(原生质层)是选择透过性膜;②细胞液和外界的土壤溶液有浓度差,细胞液就通过细胞膜和液泡膜与土壤溶液构成渗透系统,因而成熟的植物细胞主要靠渗透吸水。

这两种吸水方式及其变化是考点之一.链接·聚焦种子在萌发过程中,吸收水分的过程有何变化?提示:种子在萌发初期吸收水分的方式为吸胀吸水,当长出幼根,形成液泡后,主要靠渗透吸水。

高中生物新陈代谢知识点梳理机体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的自我更新过程叫做新陈代谢,它也是生物体内全部有序化学变化的总称。

下面是店铺为大家整理的高中生物新陈代谢知识点,希望对大家有所帮助!高中生物新陈代谢知识点梳理:第一节新陈代谢与酶名词:1、酶:是活细胞(来源)所产生的具有催化作用(功能)的一类有机物。

大多数酶的化学本质是蛋白质(合成酶的场所主要是核糖体,水解酶的酶是蛋白酶),也有的是RNA。

2、酶促反应:酶所催化的反应。

3、底物:酶催化作用中的反应物叫做底物。

语句:1、酶的发现:①、1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明:胃具有化学性消化的作用;②、1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶;③、1926年,美国科学家萨姆纳通过化学实验证明脲酶是一种蛋白质;④20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。

2、酶的特点:在一定条件下,能使生物体内复杂的化学反应迅速地进行,而反应前后酶的性质和质量并不发生变化。

3、酶的特性:①高效性:催化效率比无机催化剂高许多。

②专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。

③酶需要适宜的温度和pH值等条件:在最适宜的温度和pH下,酶的活性最高。

温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。

原因是过酸、过碱和高温,都能使酶分子结构遭到破坏而失去活性。

4、酶是活细胞产生的,在细胞内外都起作用,如消化酶就是在细胞外消化道内起作用的;酶对生物体内的化学反应起催化作用与调节人体新陈代谢的激素不同;虽然酶的催化效率很高,但它并不被消耗;酶大多数是蛋白质,它的合成受到遗传物质的控制,所以酶的决定因素是核酸。

5、既要除去细胞壁的同时不损伤细胞内部结构,正确的思路是:细胞壁的主要成分是纤维素、酶具有专一性,去除细胞壁选用纤维素酶使其分解。

血液凝固是一系列酶促反应过程,温度、酸碱度都能影响酶的催化效率,对于动物体内酶催化的最适温度是动物的体温,动物的体温大都在35℃左右。

教案设计讲课题目 :植物的渗透作用吸水院系 :生命科学院1001 班姓名:任佳第四节植物对水分的吸收和利用渗透作用吸水一、教材分析.本节选自全日制普通高级中学教科书 , 人教版高一生物第二章第四节 . 本节主要讲述了植物对水分的吸收和利用 , 未成熟的细胞靠吸胀吸水,成熟的细胞靠渗透作用吸水,及渗透作用的原理和应用。

本节课主要讲述渗透作用。

渗透作用在第二章中占有重要地位,因为第二章讲的是生物的最基本的特征—新陈代谢,而植物对水分的吸收和利用是其中的重要环节属于基本生物学知识的范畴。

二、学情分析。

1.对象学生的层次与特点。

本次的授课对象是普通高中高一学生,这些学生具有一定的动手能力和独立思考能力,对任何事物都有自己独到的见解。

但他们看待问题往往有一定的片面性,需要老师多角度启发,开发他们的创造力。

2.学生以前的专业基础。

对大自然中的生物有学生在读完初中后对基本生物学知识有了广泛而粗略的了解,一定的认识但他们普遍只知道现象不了解产生这种现象的本质原因。

3.学生对本次讲课内容的了解与基础。

本次讲课将结合学生的初中知识和一些生活常识进一步来了解植物细胞是如何吸水的。

在初中学生了解到,植物是通过根尖上的毛细血管来吸水的,吸水最活跃的部分是根尖成熟区的表皮细胞。

本节课重点探讨渗透作用原理。

同时本书第一章学生学习了细胞的基本结构,对细胞壁、细胞膜、液泡的功能有一定的认识,本节课将在这些基础上讲述原生质层作为半透膜在渗透作用吸水中发挥的作用。

二、教学目标( 一)知识与技能 .1、使学生了解植物体吸水的部位及植物细胞的两种吸水方式。

2、使学生理解渗透作用的原理。

3、使学生了解渗透与扩散的区别。

4、通过植物细胞吸水和失水的原理,培养学生理论分析实际生产生活相结合的能力以及自主学习能力。

5、通过演示实验展示培养学生观察能力,通过分析渗透装置得出渗透吸水原理,培养学生研究问题的能力,训练其科学思维的能力。

(二 )过程与方法 .本节课先联系生活中的实际情景导入再提出问题”植物是如何吸水的 ?”然后让学生观察摸拟实验发现渗透作用原理,在分组讨论实验现象进一步解释根是如何吸水的,最后老师做总结。

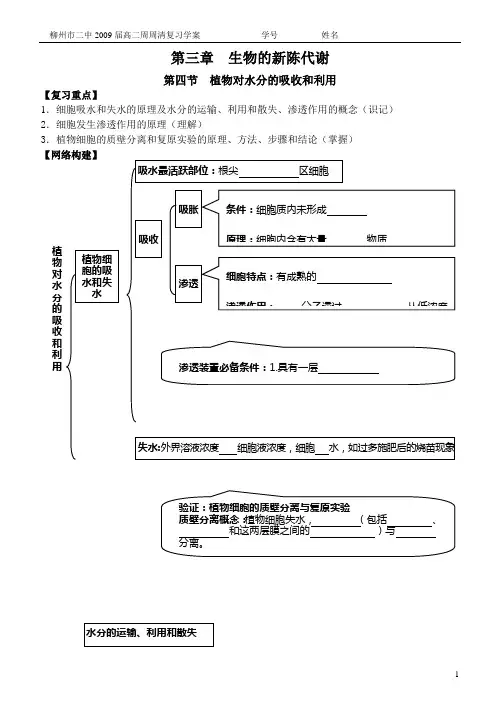

第三章生物的新陈代谢第四节植物对水分的吸收和利用【复习重点】1.细胞吸水和失水的原理及水分的运输、利用和散失、渗透作用的概念(识记)2.细胞发生渗透作用的原理(理解)3.植物细胞的质壁分离和复原实验的原理、方法、步骤和结论(掌握)【自我检测】1.下列细胞中依靠渗透吸水的是:A 、根生长点细胞B 、茎形成层细胞C 、失水的叶肉细胞D 、干燥种子的细胞 2.将成熟的植物细胞放在溶液中能构成一个渗透系统,主要原因是:A 、液泡膜内外溶液有浓度差B 、细胞壁是全透性的C 、细胞内原生质层可看作一层选择透过性膜D 、水分可以自由出入细胞 3.一个成熟的植物细胞的原生质层包括A 、细胞膜、液泡膜和这两层膜之间的原生质B 、细胞膜、液泡膜和这两层膜之间的细胞质C 、细胞膜、核膜和这两层膜之间的细胞质D 、细胞膜和液泡膜之间的细胞质 4.水分在植物体内向上运输的动力是A 、蒸腾作用B 、呼吸作用C 、光合作用D 、适应性5.如下图所示,在U 型管中部C 处装有半透膜,在 a 侧加入细胞色素C 分子 (分子量为1.3万道尔顿的蛋白质)水溶液(红色),b 侧加入清水,并使a 、b 两侧液面高度一致,经一段时间后,实验结果将是A 、a 、b 液面一致,b 侧无色B 、a 、b 液面一致,b 侧红色C 、a 液面低于b ,b 侧红色D 、a 液面高于b ,b 侧无色 6.将5块去皮且体积相同的马铃薯条分别放在不同浓度的蔗糖溶液中,相同时间后,测定马铃薯条的长度并作图。

下列能代表本实验结果的是长度 长度 长度 长度糖浓度 糖浓度 糖浓度 糖浓度A B C D7.一次施肥过多,作物会枯萎发黄,俗称“烧苗”,其原因是A .根系呼吸作用过强,影响根对水分吸收B .土壤溶液浓度大于细胞液浓度C .土壤溶液浓度小于细胞液浓度D .土壤溶液浓度等于细胞液浓度 8.为提高移栽树苗成活率,常常采用根部带土和去掉部分叶子的措施,这是为了( ) A .保护根毛,减少蒸腾作用 B .防止根部营养损失,增加呼吸作用 C .促进根的发育,降低光合作用 D .保护幼根,提高植物体温度 9.下表是将三种细胞制成装片后用蔗糖溶液处理的情况,请分析回答: (1)A 中的现象是 ,因为细胞中 可以看作一层选择透过性膜。

植物对水分的吸收与利用植物对水分的吸收与利用是植物生长发育的重要过程之一。

水分是维持植物生命活动所必需的重要组成部分,植物通过根系吸收土壤中的水分,再通过细胞间隙运输到整个植物体内,为植物提供所需的水分和养分。

本文将介绍植物的根系结构、水分吸收机制以及水分的利用方式。

一、植物的根系结构植物的根系是植物体吸收水分和养分的主要器官,其结构与功能密切相关。

根系主要由根茎、侧根和须根组成。

根茎是主根的延伸,可以向地下延伸和分枝,增加根系的表面积,便于吸收水分和养分。

侧根是从主根分出的分枝根,侧根伸入土壤中,增加土壤水分的吸收面积。

须根是从侧根分出的极细的毛状根,须根披覆在土壤表面,具有吸收水分和养分的特殊功能。

二、植物对水分的吸收机制1. 渗透压调节:植物根系通过渗透压调节水分的吸收。

渗透压是指溶液中溶质的渗透作用,由溶液的浓度决定。

根系中的细胞内溶液浓度较高,根髓形成的负压能够促使水分向根部的地方移动,实现水分的吸收。

2. 须根的功能:植物的须根具有丰富的毛细管网络,在土壤中形成水分的广泛吸收区域。

须根与土壤颗粒接触面积大,通过须根的毛细管作用,水分被吸附在须根的表面,并被渗透到植物细胞内。

3. 根毛的作用:植物的根毛是须根的细胞延伸,形成触须状结构。

根毛通过扩大根部与土壤接触的面积,增强吸收能力。

根毛表面富含透明胶质物质,使其与土壤颗粒形成复合吸附体,增加水分在根毛上的附着能力。

三、植物对水分的利用方式1. 保持水分平衡:植物通过调节蒸腾作用和根系吸收,保持体内水分平衡。

在干旱条件下,植物会减少蒸腾作用和气孔开放,以减少水分丧失;而在湿润环境中,植物会增加蒸腾作用和气孔开放,以调节体内水分。

2. 储存水分:植物通过树干和根系的组织,储存大量水分,以备不时之需。

例如,一些沙漠植物的根系可以储存大量的水分,在干旱季节能够维持生命活动。

3. 利用雨水:植物对于降水的利用非常高效。

植物表面的叶片和茎干表面具有一层蜡质覆盖物,可以减少水分的蒸发。

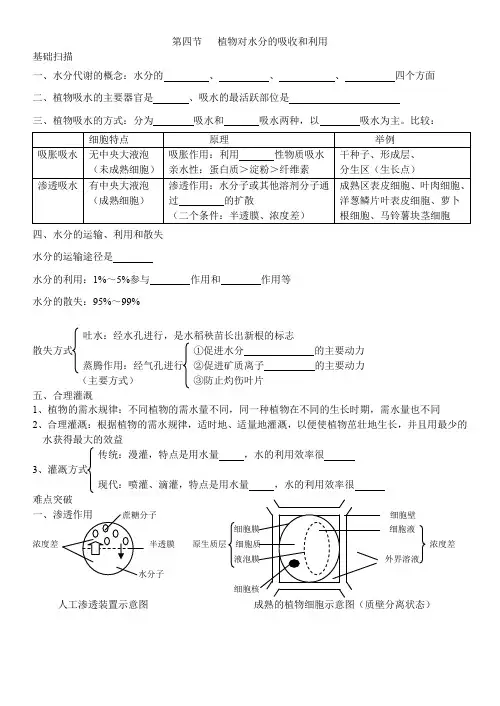

第四节 植物对水分的吸收和利用基础扫描一、水分代谢的概念:水分的 、 、 、 四个方面二、植物吸水的主要器官是 、吸水的最活跃部位是三、植物吸水的方式:分为 吸水和 吸水两种,以 吸水为主。

比较:四、水分的运输、利用和散失水分的运输途径是水分的利用:1%~5%参与 作用和 作用等水分的散失:95%~99%吐水:经水孔进行,是水稻秧苗长出新根的标志散失方式 ①促进水分 的主要动力蒸腾作用:经气孔进行 ②促进矿质离子 的主要动力(主要方式) ③防止灼伤叶片五、合理灌溉1、植物的需水规律:不同植物的需水量不同,同一种植物在不同的生长时期,需水量也不同2、合理灌溉:根据植物的需水规律,适时地、适量地灌溉,以便使植物茁壮地生长,并且用最少的水获得最大的效益传统:漫灌,特点是用水量 ,水的利用效率很3、灌溉方式现代:喷灌、滴灌,特点是用水量 ,水的利用效率很难点突破细胞壁细胞液浓度差 半透膜 原生质层 浓度差 外界溶液人工渗透装置示意图 成熟的植物细胞示意图(质壁分离状态)讨论:(1)[外界溶液]>[细胞液]时,细胞水,可用实验验证(2)[外界溶液]<[细胞液]时,细胞水,可用实验验证(3)[外界溶液]=[细胞液]时,内外达到平衡(4)通常情况下,[土壤溶液]<[细胞液],细胞水即:表皮细胞表皮内层层细胞导管土壤溶液中的水(细胞液浓度依次升高)细胞壁导管特殊情况下(施肥过多或盐碱地),[土壤溶液]>[细胞液],细胞水或吸水困难,植物难以生存内因:具大液泡而能形成原生质层;原生质层的伸缩性大,细胞壁的伸缩性小(5)质壁分离的原因外因:[外界溶液]>[细胞液](6)质壁分离和质壁分离的复原实验可验证:①证明细胞的死活(此实验中,细胞始终是活的,死细胞是不能发生质壁分离和复原的)②测定细胞液的浓度:梯度浓度法(撕取数片紫色洋葱磷片叶表皮,分别放入不同浓度的蔗糖溶液中,则细胞液浓度介于细胞尚未发生质壁分离和最初发生质壁分离的两种相邻的溶液之间)③验证:原生质层是一层选择透过性膜④协助观察细胞膜二、概念区分1、扩散:溶质或溶剂,通过或不通过半透膜渗透:溶剂,通过半透膜(渗透是扩散的特殊形式)2、全透膜=透性膜,如细胞壁、死亡细胞的细胞膜选透膜=选择透过性膜,如活细胞中所有生物膜(包括核膜),是生物活性材料,上有载体蛋白,不易于人工操作半透膜:一些物质可以通过,另一些物质不可以通过的多孔性薄膜,物质能否通过,完全取决于分子的大小,如玻璃纸、肠衣、鱼鳔等,不一定是生物活性材料,可指人工材料,上无载体蛋白,易于人工操作原生质层:相当于一层半透膜选透和半透的相同点:都是有的物质能过,有的物质不能过3、渗透作用是双向的;水分的净移动方向:水往低处流人工渗透装置:单位体积内水分子多的一侧单位体积内水分子少的一侧成熟的植物细胞:低浓度一侧高浓度一侧(指溶质的浓度)细胞膜的物质交换:高浓度一侧低浓度一侧(指水本身的浓度)渗透压(与溶质浓度成反比):低渗溶液一侧高渗溶液一侧水势:高水势一侧低水势一侧4、渗透和吸胀吸水,一般同时存在,只是以谁为主三、影响根吸收水分的因素1、蒸腾作用:这是根吸水的动力2、土壤溶液的浓度3、温度四、[实验九]观察植物细胞的质壁分离与复原例题:1、.在根吸收无机盐离子的过程中,一般情况下,下列因素中最重要的是A.蒸腾速率B.根尖表皮细胞内外无机盐离子的浓度差C.离子进入根尖表皮细胞的扩散速率D.根可利用的氧2、从整个细胞来看,具有生命活力的原生质层指的是①细胞壁②细胞膜③细胞质④液泡膜⑤液泡A.①②③B.②③④C.③④⑤D.①④⑤3、与根尖生长点细胞吸水无关的物质是A.纤维素B.淀粉C.脂肪D.蛋白质4、人和哺乳动物的红细胞在0.9%的生理盐水中,能基本保持常态的原因是A.水分不进不出B.膜具有全透性C.水分进出平衡D.膜具有流动性5、放在30%蔗糖溶液中会发生质壁分离的细胞是A.人的口腔上皮细胞B.洋葱根尖生长点细胞C.洋葱表皮细胞D.干种子细胞6、观察植物细胞的质壁分离和复原实验回答下列问题:(1)当把成熟细胞放入30%蔗糖液时,的体积会缩小,的伸缩性小,而的伸缩性大,所以发生质壁分离现象。

植物对水分的吸收利用及植物矿质营养月日植物对水分和矿质质的吸收利用是它们在生长过程中的基本需求。

如果植物无法充分吸收和利用水分和矿质质,那么就会给它们的生长发育带来不良影响。

一、植物对水分的吸收利用水分是植物生长发育所必需的重要元素之一。

植物通过根吸收土壤中的水分,将其运输到各个部位,从而满足植物生长所需。

其中,根系对水分的吸收是至关重要的。

1. 水分的吸收途径植物的根系可以通过两种途径吸收水分,一种是通过土壤毛细管作用,另一种是通过植物细胞膜的渗透作用。

土壤毛细管作用:当土壤中存在极小的孔隙时,水分就会由高处向低处移动。

这种运动是通过外界环境的压力差而形成的,这个压力差就是土壤毛细管的作用。

细胞膜的渗透作用:植物的根细胞与水分形成一个渗透梯度,当根细胞中的溶液浓度高于周围的土壤水分时,水分就会通过细胞膜进入细胞内部。

2. 水分的利用过程植物吸收的水分大部分用于细胞的代谢活动,如细胞分裂、物质代谢等。

同时,植物还会将水分通过蒸腾作用释放出来,使水分进一步循环利用。

二、植物对矿质质的吸收利用矿物元素是植物与环境的桥梁,是组成植物体的基本营养素。

植物从土壤中通过根系吸收所需的矿物元素。

1. 矿物元素的吸收途径矿物元素的吸收途径有两种:一种是通过根发育的根毛吸收,另一种是通过根正面的细胞膜将矿物元素转入细胞内部。

在根毛吸收作用中,植物根系通过细胞壁中的小孔,将溶解在水中的矿物元素吸附在根表面。

由于根毛的吸附面积广,矿质元素的吸收速度会相对快一些。

在细胞膜渗透作用中,植物细胞中的矿质元素首先由根细胞外部的土壤溶液渗入到根细胞内,然后再通过细胞膜转移到细胞内。

2. 矿物元素的利用过程植物从土壤中吸收的矿物质元素主要用于构建细胞壁和细胞核,以及参与植物体内代谢活动。

同时,植物体内还会按照一定比例存贮一些营养元素,以备之后需要。

综上所述,植物对水分和矿物质的吸收利用是植物生长发育所必需的重要过程。

对于植物生长的环境因素,如土壤酸碱度和养分水平等,都是影响植物对水分和矿物质的吸收利用的重要因素,因此我们需要合理进行土壤改良和补充植物所需的基本元素,以保证植物有更好的生长发育。

植物对水分的吸收和利用教案[教学目的]1、植物细胞吸水和失水原理。

2、水分在植物体内的运输、利用和散失。

3、合理灌溉在生产和生活实践中的运用。

[教学重点]1、渗透作用原理。

2、植物细胞吸水和失水原理。

[教学难点]1、渗透作用的概念。

2、植物细胞失水和吸水的条件。

[教学用具]课件:渗透作用过程,植物细胞质壁分离及复原实验、根尖的结构示意图,水分的运输、利用和散失示意图,土壤溶液中的水分向根部导管移动示意图。

[实验材料]鸭蛋的卵壳膜,橡皮筋、胶水、长颈漏斗、烧杯、清水、红墨水、蔗糖溶液、滴管、大小盆景等。

[教学方法] 讲述与实验、观察、讨论相结合。

[课时安排] 1课时。

引入新课:教师展示两个小盆景,甲植株正常生长,乙植株叶片萎蔫。

提问:甲植株欣欣向荣,生长正常,乙植株怎么了?(教师通过强调水对植物的重要性,水在植物细胞中的存在形式,从而引出植物究竟是怎样吸收和利用水分这一话题。

)提问:植物体吸收水分的主要器官是什么?(回答:根。

)投影:根尖的结构示意图。

同时指出吸水的主要部位是根尖成熟区的表皮细胞。

板书:一、植物吸收水分的器官根→根尖→根毛区(成熟区)(吸收水分最活跃的部份)提问:正在生长的植物细胞与成熟的植物细胞的明显区别是什么?(回答:成熟的植物细胞有一个大的液泡。

)讲述:这个大的液泡叫做中央液泡。

正在生长的植物细胞中还没有形成中央液泡,所以,正在生长的植物细胞和干种子主要靠吸胀作用吸水。

(实物投影:干种子和浸泡过的种子,同时讲述吸水膨胀的原理。

)板书:二、植物吸水的方式(一)、吸胀作用吸水―――植物细胞未形成大液泡后的主要吸水方式。

讲述:成熟的植物细胞主要靠渗透作用吸水,那么,什么是渗透作用呢?首先从扩散作用说起。

(演示实验:甲烧杯装红墨水,乙烧杯装清水,将红墨水滴入清水中,红墨水慢慢地向四周扩散开来,直到杯中清水变成淡红色溶液为止。

)讲述:从上面的演示实验中我们看到,红墨水的分子扩散到了清水中。

《植物对水分的吸收和利用》教案引言上课前,咱们先来看几幅图片。

(课件展示植物生长图片)这几幅植物生长图片给我们的第一感觉是:美,花开得非常鲜艳,叶也长得非常水灵。

同学们设想一下,如果没有水,植物还能不能焕发出蓬勃生机?答案是不言而喻的。

俗话说“春雨贵如油”、“好雨抵万金”,也正说明水分对植物生长的重要作用。

植物的一切生命活动都离不开水,但,是不是有了水植物就一定能够生存?一株新鲜的青菜放到盐水里面,它能够吸水吗?会发生萎蔫。

这说明植物吸水是依据一定的原理,需要一定的条件的。

一般来说,植物体总是能从土壤溶液中吸收到充足的水分,是什么原因呢?吸收进来的水是怎样被运输到植物体其他部位的?水在植物体内的主要生理作用是什么?水又是怎样从植物体内散失的?水分的吸收、运输、利用、散失这四个环节就是植物水分代谢的重要内涵,也是咱们这节课要探讨的主要内容。

(课件展示这四部分内容的简介图片,引出本节课课题:《植物对水分的吸收和利用》)一、植物对水分的吸收(课件展示植物吸水的主要器官——根的根尖细胞平面图)根成熟区表皮细胞是已经成熟的细胞,其标志是细胞内有大的液泡,而分生区都是未成熟的细胞,细胞内无液泡,两个部位的细胞结构有区别,吸水的方式是不是相同?(一)植物吸水的两种方式首先,咱们先介绍植物吸水的两种方式。

(出示同样数目的干黄豆及浸泡一夜后的黄豆、干小麦及浸泡一夜后的小麦)请同学们观察、思考:豆类种子和谷类种子是依靠什么吸水的?比较:豆类种子和谷类种子哪一个相对吸水多一些?课件显示并讲解:吸胀吸水。

1、细胞在形成液泡前的吸水吸胀吸水:未成熟的细胞,细胞内无液泡,主要靠细胞内的蛋白质、淀粉、纤维素等亲水性物质吸收水分。

象干的种子、分生组织等,都是靠这种方式吸收水分。

显然,富含蛋白质的豆类种子吸胀时,体积增大明显超过以淀粉为主要成分的谷类种子。

说明:蛋白质的亲水性大于淀粉。

种子吸胀时,会胀破种皮,又说明蛋白质、淀粉的亲水性大于纤维素。

17.植物对水分的吸收和利用【学习指导】1.通过比较,理解半透膜与选择透过性膜,原生质与原生质层,扩散与渗透的区别。

2.通过渗透作用的演示实验掌握滲透作用原理,理解植物细胞通过渗透作用吸水,以及水分的利用和散失。

3.在学习完植物对水分的吸收和利用的知识后,要应用所学的知识解释常见的生产实践问题。

【学习笔记】讨论你认为植物吸收水分的主要器官及主要部位是什么?请说明原因,并画出简图。

1.水分吸收的主要器官及主要部位:2 •植物细胞吸水的方式:(1) _____________________________________ 吸胀吸水:植物细胞在形成大的________ 之前,主要靠细胞内的___________________________________ 、 ________________________和_________ 等亲水性物质吸水,例如____________________ 吸胀作用的大小与该物质的亲水性大小有关,多少也有关,纤维素、淀粉和蛋白质三者的亲水性依次递增。

讨论能否设计实验进行验证?说出实验思路。

(2) ___________________________________ 渗透吸水:成熟的植物细胞有,主要靠吸水,其次靠_吸水。

3.滲透作用的原理:讨论渗透作用与扩散作用的区别与联系。

画出渗透作用示意图,在图中指出渗透作用产生的必备条件。

(渗透作用示意图) (植物细胞图)(1)据图示实验现象分析原因。

(2)分别改变渗透装置的条件(半透膜凹为.不透膜或全透膜)(漏斗内溶液A浓度〉烧杯内溶液B 浓度改为A<B或A二B)——请分别分析可能出现的实验现彖。

4 •植物细胞的吸水和失水:成熟的植物细胞主要靠渗透作用吸收水分相当于一个渗透系统,请在渗透作用示意图旁画出一个成熟植物细胞图,并一一对应出成熟植物细胞相当于滲透装置的两个必要条件。

(1)半透膜与选择透过性膜的区别与联系。

植物对水分的吸收和利用-教学教案第一章:引言教学目标:1. 引起学生对植物吸收和利用水分的兴趣。

2. 介绍本节课的主题和目的。

教学内容:1. 导入:通过提问方式引导学生思考植物为什么需要水分。

2. 介绍植物对水分的吸收和利用的重要性。

教学方法:1. 提问讨论:引导学生思考植物需要水分的理由。

2. 讲解:介绍植物对水分的吸收和利用的过程。

教学资源:1. 图片或视频:展示植物吸收水分的场景。

评估方式:1. 观察学生的参与程度和理解程度。

第二章:植物吸收水分的器官教学目标:1. 学生了解植物吸收水分的器官是根。

2. 学生了解根的结构和功能。

教学内容:1. 介绍植物的根是吸收水分的器官。

2. 讲解根的结构和功能。

教学方法:1. 图解讲解:通过图解讲解根的结构和功能。

2. 观察实验:引导学生观察根的实验,加深对根的理解。

教学资源:1. 图解:展示根的结构和功能。

2. 根的实验材料:提供实物或图片供学生观察。

评估方式:1. 观察学生的观察和理解程度。

第三章:植物吸收水分的原理教学目标:1. 学生了解植物吸收水分的原理。

2. 学生了解植物对水分的选择性吸收。

教学内容:1. 介绍植物吸收水分的原理。

2. 讲解植物对水分的选择性吸收。

教学方法:1. 讲解:讲解植物吸收水分的原理。

2. 实验演示:进行实验演示,让学生直观地理解植物对水分的选择性吸收。

教学资源:1. 实验材料:准备实验材料进行演示。

2. 实验观察记录表:提供实验观察记录表供学生记录观察结果。

评估方式:1. 观察学生的实验观察和理解程度。

第四章:植物对水分的利用教学目标:1. 学生了解植物对水分的利用过程。

2. 学生了解植物对水分的储存和运输。

教学内容:1. 介绍植物对水分的利用过程。

2. 讲解植物对水分的储存和运输。

教学方法:1. 讲解:讲解植物对水分的利用过程。

2. 图解讲解:通过图解讲解植物对水分的储存和运输。

教学资源:1. 图解:展示植物对水分的储存和运输的过程。