窑炉与窑具

- 格式:ppt

- 大小:12.12 MB

- 文档页数:53

窑炉设施窑炉设施000窑炉设施一、唐钧窑炉与窑具唐中后期,用于烧制唐钧的瓷窑大多为半地穴式,窑室与烟囱部分位于地下。

窑炉平面为近圆形或马蹄形。

据考古发掘资料,在禹州市神垕镇下白峪窑址中发现的一号窑,平面近似马蹄形,由工作面、窑门、火膛、窑室、隔火墙、烟囱和护墙七部分组成。

窑室、烟囱采用了砖砌的建造方式,火膛部分用高温耐火砖砌成,为砖砌浅火膛的窑炉。

它的窑室底面平铺一层耐火垫板,在垫板、窑壁上分别贴一层较厚的耐火泥。

窑室的底面上粘结有大量小圆垫饼,常见的3个一组,作三角形。

窑炉窄而长,由于窑炉是修建在河滩地上,在修建窑炉时,曾用河卵石对窑炉的基础做过特别的加工。

禹州市苌庄窑群发现的窑炉窑壁残块表面已融化为烧结面,色黑青,由外到内瓷化程度不一,呈黑褐色到红烧土色。

窑炉一般就地挖筑或用河石和匣钵片结合砌垒而成,然后用瓷泥抹平。

李沟窑发现的3个窑炉平面皆为近圆形。

苌庄窑群各遗址发现的窑具最多的是三叉支烧,其次是小型圆垫饼和垫圈,苌庄村窑发现的还有三个支钉的圆形垫饼、大圆垫饼,钉帽式实心、空心柱形窑具,漏斗型匣钵。

神垕镇刘家门窑址中发现的窑炉平面多为近圆形,直径1.5米左右,就地挖筑,用土坯垒砌。

二、宋钧窑炉与窑具(一)宋代民钧窑宋代早中期民钧窑的典型代表为神垕河北地窑址清理的一号窑炉。

它是一座土洞式长条形分室式窑炉,残长12.92米,宽2.26米。

窑室为长方形,中间以一道土石砌建的矮墙将窑室隔为前后室。

在前、后室的南壁各开了3个添火孔,其中后室尾部的1号、2号添火孔尚保存有拱顶,以1号添火孔为例,长1.20米,宽0.88米,高0.35米。

在窑底和添火孔中发现了大量的草木灰,证明它是以木柴为燃料的。

在窑壁上涂抹有耐火泥,全部被烧结,局部被高温烧烤得流淌下来并呈熘状,证明窑室内的温度相当高。

窑尾部是一个圆形的大烟囱,以石砌小孔与窑室相连,烟囱的口径1.10米,内壁的烧结层厚0.06米,证明了烟囱内的温度也很高,应是窑炉唯一的排烟道。

窑炉的概述水泥回转窑属于建材设备类。

回转窑按处理物料不同可分为水泥回转窑、冶金化工回转窑和石灰回转窑。

水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。

回转窑广泛用于冶金、化工、建筑耐火材料、环保等工业。

该回转窑由筒体,支承装置,带挡轮支承装置,传动装置,活动窑头,窑尾密封装置,喷煤管装置等部件组成。

回转窑的窑体与水平呈一定的倾斜,整个窑体由托轮装置支承,并有控制窑体上下窜动的挡轮装置,传动系统除设置主传动外,还设置了在主电源中源断时仍能使窑体转动,防止窑体弯曲变形的辅助传动装置,窑头、窑尾密封装置采用了先进的技术,保证了密封的可靠性。

水泥生产过程可概括为”两磨一烧”三大环节,其中”一烧”就是指:生料在回转窑内煅烧成水泥熟料过程。

因此回转窑技术性能和运转状况决定了水泥的质量、产量和成本,是水泥生产中的关键设备。

按入窑生料水分不同回转窑煅烧工艺可分为:湿法生产,半干法生产和干法生产三种,因此水泥窑按此分类即是1.湿法生产:湿法长窑。

特点:可生产质量优越及特种水泥熟料(如:华新窑φ3.5×145m窑等),能耗大。

2.半干法生产:立波尔窑特点:少量生产,仅在北京琉璃河水泥厂等为数不多的厂家使用,处于淘汰状态.3.干法生产:a, 中空窑(含带余热发电的中空窑) 曾是上世纪的生产窑型、能耗大、现在水泥行业已不在使用,但在化工,冶金等他行业仍在大量使用。

b,带悬浮预热器干法窑即预分解窑。

现在水泥生产的主力窑型,这也是我们现在主要的窑型。

国内外现在仍在继续探求更新的水泥煅烧方法,其目的主要是设想不采用庞大笨重的回转窑和高大的预热器框架,使烧成工序在传热效率较高的沸腾状态下进行,以便进一步缩小煅烧设备的尺寸,向体积小、结构简单、生产效率高、热耗低和投资少等方向发展。

为此,设想把生料煅烧成熟料的三个阶段都移出窑外,使生料在沸腾式立窑中,煅烧成熟料。

这种生产方式已经进入实验阶段。

尽管不断出现了各种水泥的生产方式,但人们主要以降低能耗、提高产品质量、设备大型化和实现自动化为原则加以改进,节约能源,综合利用,使其更趋完善。

AppreciatION 鉴赏·陶风瓷韵瓷器特征形成的原因是多方面的,而装烧方式的改变是其中一个重要的因素,由于各个时期制瓷原料、窑炉结构等方面的不同,会促进装烧工艺的改变,进而对瓷器造型、装饰工艺留下独特的时代印记。

所谓的装烧工艺,就是指瓷器从生坯到成器的烧造过程中,瓷坯是怎样装窑和装窑时使用什么样的支垫具的问题。

通俗地讲,就是瓷坯在窑炉中摆放组合的方式。

窑具则是装烧工艺必不可少的器物之一,对研究瓷器的特征形成具有重大的意义,本文主要介绍了河北定窑各个时期的窑具及装烧工艺,使读者在了解制瓷工艺的基础上进而熟知北方瓷器尤其是定窑瓷器各个时代的特征。

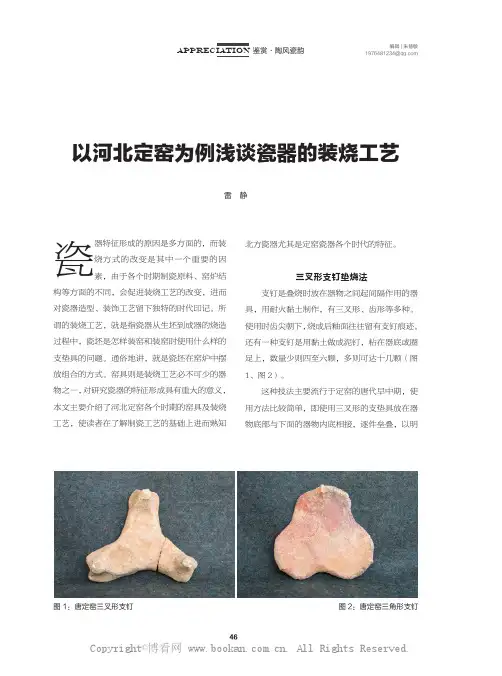

三叉形支钉垫烧法支钉是叠烧时放在器物之间起间隔作用的器具,用耐火黏土制作,有三叉形、齿形等多种。

使用时齿尖朝下,烧成后釉面往往留有支钉痕迹。

还有一种支钉是用黏土做成泥钉,粘在器底或圈足上,数量少则四至六颗,多则可达十几颗(图1、图2)。

这种技法主要流行于定窑的唐代早中期,使用方法比较简单,即使用三叉形的支垫具放在器物底部与下面的器物内底相接,逐件垒叠,以明以河北定窑为例浅谈瓷器的装烧工艺雷 静图1:唐定窑三叉形支钉图2:唐定窑三角形支钉编辑|朱慧敏1976481234@AppreciatION 鉴赏·陶风瓷韵火裸烧法为主进行烧制,碗内心多留有三个支钉痕。

器物多是以碗为主,深腹、直壁、饼形足,釉色青中泛白,胎体灰白色,已经具有白瓷的雏形特征(图3、图4)。

漏斗形、筒形匣钵正烧法匣钵是指瓷器焙烧时置放坯件起保护作用的匣状窑具,以耐火黏土制成,形状一般为筒形或漏斗形,也有的呈M 形、碗形和椭圆形等。

匣钵出现于南朝时期,之后南北方普遍使用。

使用匣钵烧制瓷器避免了烟火以及落灰等杂质污染瓷器,保证了釉面洁净,并可使坯件受热均匀,大大提高了产品质量。

匣钵的发明和广泛使用,是中国制瓷工艺的一大进步,为瓷器的优质高产创造了良好条件。

正烧又称“仰烧”,瓷器装烧方法之一,是指坯件口向上放在垫具上装入匣钵入窑焙烧。

第三章陶艺的原料制作工具和设备陶艺是一门古老的工艺,其材料和工具的选择对最终的成品质量和效果有着重要的影响。

本文将介绍陶艺的原料、制作工具和设备。

一、原料1.黏土:陶艺的原料主要是黏土,也称为陶土。

黏土是由各种矿物质、有机物和水分等组成的粘性物质。

根据不同的用途和效果,选择合适的黏土非常重要。

常见的黏土有赤陶、白陶、黑陶、粉陶等。

一般来说,赤陶含铁氧化物,烧制后呈红色或棕红色;白陶相对纯净,烧制后呈白色;黑陶含有较多的有机物质和金属氧化物,烧制后呈黑色。

2.矿物颜料:为了给陶艺品增添色彩,可以使用矿物颜料进行上釉。

常见的矿物颜料有赤铁矿、绿矾、蓝甙等。

这些颜料会在高温下发生化学反应,使陶瓷表面呈现出不同的色彩。

3.砂岩:砂岩是陶艺中常用的辅助原料,用于增加陶瓷的强度和耐磨性,同时也可以改变陶瓷的质地和色泽。

1.制陶用具:包括陶轮、木锤、陶刀等。

陶轮是陶艺制作的主要工具,可以用来旋转陶坯,帮助制作出各种形状的陶艺品。

而木锤和陶刀则用于修整和创作陶艺品的细节。

2.窑炉:窑炉是陶艺最重要的设备之一、陶艺品需要通过烧制来完成最终的形态和质地。

根据不同的烧制工艺和需求,窑炉的类型也有很多,例如电窑、煤气窑、木炭窑等。

不同的窑炉可以根据需要调整烧制温度和其他参数,以获得不同的效果。

3.炭斗:炭斗是用来烧制陶艺品的重要工具,它可以提供稳定的火源和恒定的温度。

炭斗通常由铁制成,并有一个装炭和排气的设备,以便调节烧制过程中的温度和通风量。

4.窑具:窑具是烧制陶瓷时使用的陶制品,它可以保护陶艺品免受火焰和热量的直接接触,并提供良好的环境来控制温度和通风。

三、陶艺的制作流程陶艺的制作流程通常包括以下几个步骤:1.准备工作:选择适合的黏土和矿物颜料,并将黏土准备好,进行适当的翻揉和调整水分。

2.造型:将准备好的黏土放在陶轮上,并通过旋转和手工塑造的方式制作出想要的形状。

3.干燥:将造型完成的陶艺品放置在通风处,使其逐渐干燥。

古瓷器烧造工艺名词解释三足支钉解释垫具的一种。

使用时三足向下,托面朝上,以便上面放碗、盘等坯件。

这种窑具由于自重小,可以多层叠装;但由于重量往往集中在三足尖上,会使足陷件的底部,留下深深的支钉痕。

这种垫具三国时比较流行。

三角形窑具解释南朝时的一种窑具,用扁平形的泥条,中间作“Y”岔开;前端再转折成直角,作为支点。

轻巧、省料,但由于负重力小,坯件装烧不多。

不(音敦)子解释用瓷石料制瓷,必须将开采来的瓷石用水碓舂细成粉末,再经过淘洗沉淀后,制成砖状的泥块,称之为“石子”或“白不子”。

是瓷石制成砖状后的专用名词,中外陶瓷文献上一致的称谓。

支圈解释支圈窑具始创于宋代定窑,其白度为漏斗形匣钵的五分之一。

用支圈窑具烧一窑瓷,无论是燃料、时间、产量要比使用漏斗形匣钵增加五倍。

为其它瓷窑所仿效。

支钉迭烧解释用高岭土捏成“支钉”,粘于碗盘的圈足边沿,每件9~12颗,然后把瓷坯放在垫柱上,再把粘有支钉的坯件一个个迭起来,组成一柱入窑焙烧,这种方法称支钉迭烧。

支圈迭烧解释宋代的一种烧造方法。

其方法是以泥饼为底,再把瓷泥作成一个断面呈“L”形的圈,套在碗的芒口上;再把碗坯与圈翻过来,覆放在泥饼上。

这样一圈一碗的跟着覆盖,然而将圆心下凹的耐火泥饼覆盖在最后一圈上,形成上下一致的圆柱体,迭装入窑,这种方法叫支圈迭烧。

长石解释是陶瓷生产中一种熔剂性原料。

在成瓷过程中,长石溶融所形成的乳白色粘稠玻璃体。

它在冷却后不再析晶,并能在高温下溶解一部分高岭土分解物与石英颗粒,促进成瓷反应的进行,并可降低烧成温度,减少燃料消耗,这种作用通称为助熔作用。

此外,由于高温下的长石溶剂具有较大的粘度,可以起到高温热塑作用与高温胶合作用,防止高温变形。

同时,冷却后的长石熔体以透明玻璃体状态存在于瓷体中,构成瓷的玻璃态基质增加透明度,提高光泽与透光度,改善瓷的外观质量与使用效能。

长石在陶瓷生产中作坯料、釉料、色料熔剂等,用量很大,作用也很重要。

化妆土解释是一种质地细腻,呈乳白色,用于敷在胎外,以填充胎坯表面的小孔,凹点或其它病疵,使胎面变得光滑;同时能将胎的各种呈色盖住,为坯料开辟广阔的来源。

常見陶瓷窯爐名詞解釋窯爐陶瓷之燒成設備,陶瓷製作最後階段,坯體必須放入窯爐中以高溫燒成,使生坯轉變成為熟坯,而給予陶瓷必要之物理性質。

窯爐大致都有燃燒室,以產生熱量;有窯室以放置坯體;有煙道與煙囪,以排出廢氣。

窯爐的分類法很多,依燒成火焰之走向不同,可分為直焰窯、橫焰窯、與倒焰窯;依所用燃料之不同,可分為薪柴窯、煤炭窯、重油窯、瓦斯窯、電窯等;依操作的連續性不同,可分為間歇式窯、半連續式窯與連續式窯等。

包仔窯傳統窯爐之一,在大陸稱為「饅頭窯」,在臺灣則依其外觀稱為「包仔窯」或「龜仔窯」。

在清代已經引入臺灣,專用於燒製磚瓦,也稱「瓦窯」。

包仔窯在臺灣分布的地方很廣,幾乎各地都有包仔窯的使用。

包仔窯外觀呈長橢圓形,高度可達五公尺以上。

有窯門可供裝窯與出窯,其後即為燃燒室,裝窯時,臨時以磚塊砌為擋火牆。

其後方即為窯室,後面為窯牆,下方留有通火口,後面接煙囪。

蛇窯蛇窯引進臺灣的歷史很早,在清朝時即隨著移民傳播而來。

這種窯爐是中國南方生產陶瓷器主要使用的窯爐,在大陸稱為龍窯,到臺灣之後則稱為「蛇窯」。

是臺灣早期陶業使用最普遍的窯爐,使用地區幾乎遍及全島。

蛇窯由窯頭的燃燒室、窯身、以及窯尾的煙囪等三大部分組成,窯身外並護以土臺。

通常依山而建,頭低尾高,外觀呈長條圓管形,全長可達百餘尺。

登窯登窯於日治時期引進臺灣。

在大陸又稱為「階級窯」或「串窯」;因其依地勢築窯,各窯室拾級而上,日本人稱為「登窯」;由於登窯有一間一間的窯室,故臺灣業者稱其為「目仔窯」,又稱為「坎仔窯」。

主要用於燒製陶瓷與紅磚,苗栗為使用最普遍之地方。

登窯通常選擇山坡地勢築窯,如建在平地時,則要把地基墊高成一斜坡,再行築窯。

目仔窯屬於半連續式的半倒焰窯爐,依山勢建築,由幾個窯室拾級而上,由七、八間到十五、六間都有,各窯室前後串連而成。

前為燃燒室,後端有煙囪之設計。

四角窯四角窯外觀呈四方形,又稱「角窯」,也稱為「四方窯」或「方窯」,因為以煤炭為主要燃料,所以也稱「煤炭窯」。

基础知识建筑物窑炉基础知识建筑物:窑炉建筑物是人类利用材料和技术建造的结构,用于满足生活、工作和娱乐等需求。

其中,窑炉作为一种特殊的建筑物,扮演着重要的角色。

本文将介绍窑炉的基础知识,包括其定义、种类、结构以及应用领域。

一、窑炉的定义窑炉是一种用于加热物体、实现物理或化学变化的建筑物。

它由耐高温材料制成,通常为砖石、陶瓷或金属材料。

窑炉利用燃料燃烧产生的热量和烟气,将其传递给待处理的物品。

窑炉非常广泛应用于冶金、陶瓷、玻璃、化工等工业领域,以及烘焙、炼炭、蒸馏等其他领域。

二、窑炉的种类1. 干燥窑干燥窑主要用于将物体中的水分蒸发掉,以实现干燥的目的。

干燥窑分为间歇式和连续式两种。

间歇式干燥窑适用于小批量生产,物体在窑内静置一段时间后再取出。

而连续式干燥窑则适用于大规模生产,物体在进入窑后持续通过,实现连续干燥。

2. 煅烧窑煅烧窑主要用于将物体进行高温处理,以改变其物理或化学性质。

常见的煅烧窑包括石灰窑、熟料窑等。

煅烧窑通常需要在高温下进行,以实现物体的结晶、熔化或热解。

3. 熔化窑熔化窑广泛应用于冶金和玻璃制造等领域,用于将原料熔化成液体或半固态状态。

熔化窑可以通过火焰、电、等离子体等各种方式提供热量,实现原料的熔化。

三、窑炉的结构窑炉的结构主要包括燃烧室、传热区和物料区。

燃烧室用于燃烧燃料,产生热量。

传热区则负责将热量传递给待处理物体,以实现物体的加热。

物料区是放置待处理物体的空间。

根据窑炉的种类和具体需求,窑炉的结构也会有所不同。

例如,干燥窑通常采用气流传热,而煅烧窑则采用辐射传热和热对流传热。

四、窑炉的应用领域窑炉广泛应用于多个领域,以下是一些常见的应用领域:1. 冶金工业:窑炉用于冶炼金属、烧结矿石、炼钢等。

例如,高炉和电炉是冶金工业中常见的窑炉类型。

2. 陶瓷工业:陶瓷窑炉用于烧制陶瓷制品,如瓷器、瓷砖等。

其中,隧道窑和升降窑是陶瓷工业中常见的窑炉类型。

3. 玻璃工业:玻璃窑炉用于熔化原料,制造玻璃制品。

生活中的窑炉

在中国传统文化中,窑炉是一种非常重要的工具,它不仅被用来烧制陶瓷、烧

制砖瓦,还被用来取暖、烹饪食物。

窑炉是中国古代劳动人民智慧的结晶,也是中国传统文化的重要组成部分。

窑炉的历史可以追溯到几千年前,它是中国古代劳动人民在生产生活中创造的

一种重要工具。

在古代,窑炉被广泛应用于陶瓷、砖瓦的烧制过程中。

通过在窑炉中燃烧木柴或煤炭,将陶泥或石灰石等原料加热到一定温度,最终形成坚硬的陶瓷或砖瓦。

窑炉的烧制工艺需要经过长时间的积累和实践,因此窑炉也成为了中国传统手工艺的象征之一。

除了用于烧制陶瓷和砖瓦,窑炉在生活中还有其他重要的用途。

在古代,窑炉

被用来取暖,尤其是在北方寒冷的冬季,窑炉成为了人们生活中不可或缺的一部分。

同时,窑炉也被用来烹饪食物,比如烧烤、炖菜等。

窑炉在生活中的多种用途,体现了中国古代劳动人民对于火的利用的智慧和技术。

随着现代科技的发展,窑炉的作用逐渐被取代,但是窑炉作为中国传统文化的

重要象征,仍然在一些地方得到了保留和传承。

很多地方还保留着古老的窑炉制作工艺,一些手工艺人依然在使用传统的窑炉进行陶瓷和砖瓦的烧制。

同时,一些民间艺人也将窑炉作为一种文化符号进行传播和创作。

窑炉作为中国传统文化的重要组成部分,不仅体现了古代劳动人民的智慧和技术,也承载着丰富的文化内涵。

在当代社会,我们应该重视窑炉这一传统文化符号,加强对窑炉制作工艺的保护和传承,让窑炉这一传统文化在现代社会中发扬光大。

目录1 前言·············································1设计任务书及原始资料·····························2烧成制度的确定···································3窑体主要尺寸的确定······························4工作系统的确定··································5窑体材料及厚度的选择····························6燃料燃烧计算······································7燃料消耗量计算··································8冷却风量的计算······································9排烟道与通风管道计算和阻力计算·······················1 前言陶瓷工业窑炉是陶瓷工业生产中最重要的工艺设备之一,对陶瓷产品的产量、质量以及成本起着关键性的作用。

窑炉及其分类英文名称:kiln;furnace;oven用耐火材料砌成的用以煅烧物料或烧成制品的设备。

其种类甚多:按煅烧物料品种可分为陶瓷用窑炉、水泥窑、玻璃窑、搪瓷窑等。

前者按操作方法可分为连续窑(隧道窑)、半连续窑和间歇窑。

按热原可分为火焰窑和电热窑。

按热源面向坯体状况可分为明焰窑、隔焰窑和半隔焰窑。

按坯体运载工具可分为有窑车窑、推板窑、辊底窑(辊道窑)、输送带窑,步进梁式窑和气垫窑等。

按通道数目可分为单通道窑、双通道窑和多通道窑。

一般大型窑炉燃料多为重油,轻柴油或煤气、天然气。

窑炉通常由窑室、燃烧设备、通风设备,输送设备等四部分组成。

电窑多半以电炉丝、硅碳棒或二硅化钼作为发热元件。

其结构较为简单,操作方便。

此外,还有多种气氛窑、电瓷窑炉等。

窑炉结构是否合理,选型是否正确,直接关系到产品的质量,产量和能量消耗的高低等,是陶瓷生产中的关键设备。

生产陶瓷的一个重要过程是烧成,烧成是在窑炉中进行的。

陶瓷生产的窑炉有连续式的(隧道窑)也有间隙式的(倒焰窑),不管是隧道窑还是倒焰窑,其热效率都比较低。

效率低的原因除了燃烧损失、散热损失等原因外,重要的一点是排烟损失。

烧成隧道窑废气带走的热量损失约占总热量的20%~40%,而倒焰窑废气带走的热量约占燃料消耗量的30%~50%。

因之回收窑尾废气的热量加以利用是提高窑炉效率的关键。

国内隧道窑排烟温度一般在200~300℃,也有高达400℃,个别倒焰窑的排烟温度可高达560℃。

一方面窑炉排烟带走大量余热,另一方面为了干燥坯件,一些工厂又另外建造窑炉或锅炉产生热风和蒸汽以满足烘干坯件的要求。

采用热管换热器来回收烟气中的余热加热空气作为烘干坯件的热源,可以取得较好的节能效果。

一、隧道窑烟道气余热利用隧道窑余热回收主要用以加热空气作为烘干坯件的热源,也可作为助燃空气以提高窑炉本身的热效率,两者的选择可依据各工厂具体情况而定。

二、电瓷厂隧道窑冷却带余热利用将电瓷厂隧道窑冷却带400℃~450℃的废气抽出通过热管换热器换热,烟气温度降至300℃,再返回窑炉中烧成带作为气氛膜风使用。