[气压带和风带知识点总结]气压带和风带知识框架

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:6

14、三圈环流与气压带、风带(1)三圈环流形成的前提条件:假设地球表面是均匀的。

引起大气运动的因素是高低纬之间受热不均和地转偏向力。

(2)三圈环流形成过程(以北半球为例)①低纬环流:赤道附近,空气上升,气压降低,形成赤道低气压带,上升的暖空气在水平气压梯度力和地转偏向力的影响下,在到达北纬30°附近上空时,风向偏转成西风,不能继续北进。

从赤道源源不断流来的空气在这里不断地堆积下沉,使近地面气压升高,形成副热带高气压带。

在近地面,大气由副热带高气压带流向赤道低气压带,在地转偏向力的影响下,偏转成东北信风。

因此在赤道与北纬30°之间形成一个低纬环流圈。

②中纬环流与高纬环流:在近地面,从副热带高气压带向北流的一支气流,在地转偏向力的影响下偏转成西南风,称为盛行西风。

极地附近,空气下沉,形成极地高气压带,气流向南流出逐渐向右偏转为东北风,称为极地东风,盛行西风和极地东风在北纬60°附近相遇,暖而轻的气流爬升到冷而重的气流之上,形成上升气流,致使北纬60°附近近地面形成副极地低气压带。

气流上升到高空,又分别流向副热带和极地上空,形成中纬与高纬环流。

(3)全球气压带形成的原因①热力原因:地面冷热不均,引起空气的膨胀上升或收缩下沉,从而导致近地面形成低气压或高气压。

如赤道低气压带和极地高气压带的形成。

②动力原因:气流运动造成空气在一定区城内辐合或辐散,从而导致气压发生变化。

如副热带高气压带和副极地低气压带的形成。

(4)气压带与风带的分布①气压带和风带相间分布;②气压带和风带分别关于赤道呈南北对称分布;③高、低气压带相间分布;④同一半球信风带风向与极地东风带风向相同,与西风带风向相反。

(5)气压带、风带的季节移动①成因:太阳直射点的南北移动。

②规律:就北半球而言,大致为夏季北移,冬季南移,移动幅度为5~10个纬度。

③影响:使同一地区在不同季节出现完全不同的天气、气候状况。

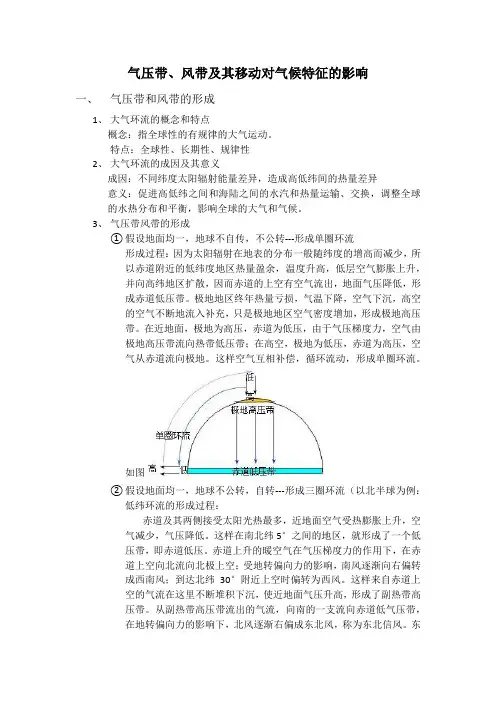

气压带、风带及其移动对气候特征的影响一、气压带和风带的形成1、大气环流的概念和特点概念:指全球性的有规律的大气运动。

特点:全球性、长期性、规律性2、大气环流的成因及其意义成因:不同纬度太阳辐射能量差异,造成高低纬间的热量差异意义:促进高低纬之间和海陆之间的水汽和热量运输、交换,调整全球的水热分布和平衡,影响全球的大气和气候。

3、气压带风带的形成①假设地面均一,地球不自传,不公转---形成单圈环流形成过程:因为太阳辐射在地表的分布一般随纬度的增高而减少,所以赤道附近的低纬度地区热量盈余,温度升高,低层空气膨胀上升,并向高纬地区扩散,因而赤道的上空有空气流出,地面气压降低,形成赤道低压带。

极地地区终年热量亏损,气温下降,空气下沉,高空的空气不断地流入补充,只是极地地区空气密度增加,形成极地高压带。

在近地面,极地为高压,赤道为低压,由于气压梯度力,空气由极地高压带流向热带低压带;在高空,极地为低压,赤道为高压,空气从赤道流向极地。

这样空气互相补偿,循环流动,形成单圈环流。

如图②假设地面均一,地球不公转,自转---形成三圈环流(以北半球为例:低纬环流的形成过程:赤道及其两侧接受太阳光热最多,近地面空气受热膨胀上升,空气减少,气压降低。

这样在南北纬5°之间的地区,就形成了一个低压带,即赤道低压。

赤道上升的暖空气在气压梯度力的作用下,在赤道上空向北流向北极上空;受地转偏向力的影响,南风逐渐向右偏转成西南风;到达北纬30°附近上空时偏转为西风。

这样来自赤道上空的气流在这里不断堆积下沉,使近地面气压升高,形成了副热带高压带。

从副热带高压带流出的气流,向南的一支流向赤道低气压带,在地转偏向力的影响下,北风逐渐右偏成东北风,称为东北信风。

东北信风和南半球的东南信风在赤道地区辐合上升。

这样,便在赤道与北纬30°之间形成低纬度环流圈。

中纬度和高纬度环流圈的形成:在近地面,从副热带高气压带向北流出的一支气流,在地转偏向力的影响下逐渐偏转成西南风,称为盛行西风。

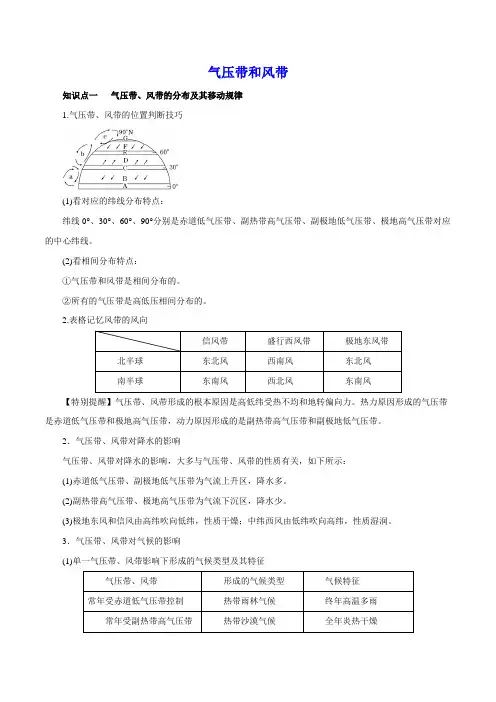

气压带和风带知识点一气压带、风带的分布及其移动规律1.气压带、风带的位置判断技巧(1)看对应的纬线分布特点:纬线0°、30°、60°、90°分别是赤道低气压带、副热带高气压带、副极地低气压带、极地高气压带对应的中心纬线。

(2)看相间分布特点:①气压带和风带是相间分布的。

②所有的气压带是高低压相间分布的。

2.表格记忆风带的风向信风带盛行西风带极地东风带北半球东北风西南风东北风南半球东南风西北风东南风【特别提醒】气压带、风带形成的根本原因是高低纬受热不均和地转偏向力。

热力原因形成的气压带是赤道低气压带和极地高气压带,动力原因形成的是副热带高气压带和副极地低气压带。

2.气压带、风带对降水的影响气压带、风带对降水的影响,大多与气压带、风带的性质有关,如下所示:(1)赤道低气压带、副极地低气压带为气流上升区,降水多。

(2)副热带高气压带、极地高气压带为气流下沉区,降水少。

(3)极地东风和信风由高纬吹向低纬,性质干燥;中纬西风由低纬吹向高纬,性质湿润。

3.气压带、风带对气候的影响(1)单一气压带、风带影响下形成的气候类型及其特征气压带、风带形成的气候类型气候特征常年受赤道低气压带控制热带雨林气候终年高温多雨常年受副热带高气压带热带沙漠气候全年炎热干燥(2)气压带和风带交替控制形成的气候类型及其特征知识点二 北半球气压中心与季风环流1.南北半球相比,北半球因陆地面积广,且海陆相间分布,故气压带多呈块状分布。

2.亚欧大陆及东部太平洋上的气压中心:(1)1月份⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫亚欧大陆:亚洲高压太平洋上:北太平洋低压陆地高压切断副极地低气压带(2)7月份⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫亚欧大陆:亚洲低压太平洋上:夏威夷高压陆地低压切断副热带高气压带 3.亚洲东部面临最大的太平洋,背依最大的亚欧大陆,海陆热力差异最显著,形成了最典型的季风环流。

4.南亚的西南季风是由于夏季东南信风带北移,越过赤道,在地转偏向力的作用下向右偏而形成的。

气压带和风带讲解高中地理知识点气压带和风带讲解高中地理知识点大全学习地理不能只盲目做题,更多的是要从题目中掌握知识的漏点,巩固地理方面的知识点。

我们一起来看一下这篇高中地理知识点大全之气压带和风带讲解吧!知识点概述高中地理必修1第二章《地球上的大气》气压带和风带的形成小节的知识点,主要知识点包括气压带和风带的形成原因、因素分析,以及气压带和风带形成分布等知识点。

知识点总结本部分内容主要考点有:大气受热过程;大气保温作用的基本原理;热力环流的形成过程;气压带风带的分布、移动规律及其对气候的影响;季风环流的形成原因;锋面系统(冷锋、暖锋和准静止锋)的特点及其对天气的影响;低压、高压系统的特点及其对天气的影响等。

常见考点考法运用等值线分布图(如等温线、等压线、等高线等)考查地面状况对气温、气压的影响,以及对风向、风力大小及天气状况的影响。

20l1年高考大纲全国卷9—10题以坐标图为切人点考查了热力作用的时空差异及其影响等方面的知识和相应的读图能力;提供气温曲线和降水柱状图或表格数据、文字、坐标图等材料,考查气压带风带对气候的成因、分布规律、特征等的影响。

20l1年高考福建文综10—12题通过提供北极地区等压线分布图的形式综合考查了风向判别、海陆分确对气压带风带的影响等;以图像或等压线分布图为载体,考查锋面或低压(高压)过境时的天气变化特征。

2011年高考江苏地理5-6题、安徽文综第34题、北京文综第7题、广东文综第6题和天津文综地理部分lO—11题都侧重考查了锋面、低压、高压等主干知识和天气系统图的分析判读能力常见误区提醒误区提醒通过绘制大气受热过程示意图,理解大气对太阳辐射的吸收、反射和散射等削弱作用;大气保温作用原理重在理解大气逆辐射的意义;热力环流的成因要注意理解大气受热差异与气压差异、气流运动之间的关系;风向的判断要掌握一定的技巧;通过绘图的方法掌握气压带、风带的分布,利用读图分析法掌握主要气候类型分布的规律;熟悉气候类型的判读方法,并注意通过分析统计数据理解和掌握各气候类型的特征;通过列表比较的方法,理解气旋和反气旋、各气压带之间、风带之间、东亚季风与南亚季风之问的异同。

一、气压带和风带的形成、分布与移动规律(3)季节移动规律随太阳直射点的南北移动而移动。

就北半球而言,与二分日相比,气压带和风带的位置大致夏季偏北,冬季偏南。

考点:气压带和风带的判读1.读纬线,辨气压带和风带(1)0°纬线附近为赤道低气压带。

(2)30°纬线附近为副热带高气压带。

(3)60°纬线附近为副极地低气压带。

(4)90°纬线附近为极地高气压带。

(5)0°~30°纬线之间的风带为信风带。

(6)30°~60°纬线之间的风带为西风带。

(7)60°~90°纬线之间的风带为极地东风带。

2.读风向,辨南北半球(1)风向右偏为北半球,如甲、丙两图。

(2)风向左偏为南半球,如乙、丁两图。

3.读气压带位置,辨节气(1)若各气压带分别被0°、30°、60°纬线平分,则为春、秋分。

(2)若各气压带位置偏北(赤道低气压带全部位于赤道以北,副热带高气压带全部位于30°纬线以北,副极地低气压带全部位于60°纬线以北),则为北半球夏至。

(3)若各气压带位置偏南(赤道低气压带全部位于赤道以南,副热带高气压带全部位于30°纬线以南,副极地低气压带全部位于60°纬线以南),则为北半球冬至。

4.读风向,辨气压带高低和名称(1)风由中间向两侧吹的为高气压带。

如上图中甲为北半球副热带高气压带,乙为南半球副热带高气压带。

(2)风由两侧向中间吹的为低气压带。

如上图中丙为北半球副极地低气压带,丁为南半球副极地低气压带。

二、北半球冬、夏季气压中心和季风环流1.1月份气压中心分布与冬季风气压中心M是蒙古—西伯利亚(亚洲)高压,其切断了副极地低气压带。

2.7月份气压中心分布与夏季风气压中心N是印度(亚洲)低压,其切断了副热带高气压带。

3.季风考点:季风环流的形成与应用1.1月份部分地区季风环流简图2.7月份部分地区季风环流简图提醒:在赤道南北两侧的地区都会有气压带和风带季节移动形成的季风现象。

高三地理气压带风带知识点气压是指单位面积上的气体分子对物体产生的压力。

在地球表面上,气压的分布并不均匀,而是形成了一种特定的分布规律,这就是气压带。

而气压带的存在,也直接导致了风带的形成。

一、气压带气压带的形成主要受到地球的转动、不同经纬度的热量分布以及地形的影响。

根据气压分布的不同,我们可以将气压带分为赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带四个带状区域。

1. 赤道低压带赤道低压带位于赤道附近,受到阳光直射的影响,地面上的气体分子被加热后上升形成气压下降,形成低压带。

由于气压低,空气上升,水汽充足,距离赤道越远,雨量越多。

因此,赤道低压带也是世界上降雨量最多的地区之一。

2. 副热带高压带副热带高压带位于赤道低压带以北约30°到40°之间,主要由于赤道地区上升的空气在30°左右下沉形成的压力。

这里空气下沉,水汽减少,降雨较少,天气晴朗。

这也是为什么多数沙漠地区位于副热带高压带的原因。

3. 副极地低压带副极地低压带位于北极圈和南极圈以北约60°到70°之间,该区域的天气寒冷,气温低,很少有人类居住。

由于经度和季节的变化,副极地低压带的位置也会发生变化。

4. 极地高压带极地高压带位于北极和南极附近,是气温最低的地区。

由于冰雪的存在,极地高压带的地表气温极低,冬季长时间黑暗,气温更是低至零下50摄氏度左右。

二、风带风带是由气压带形成的,气压差是产生风的主要原因。

高压区的气压较大,而低压区的气压较小,两者之间的压强差就会引起风的产生。

根据气压对称性的原则,风流始终是从高压区向低压区流动。

受到地球自转的影响,风的方向还会受到地转偏向力的作用。

根据风流的方向,我们可以将风带分为赤道东风带、副热带西风带、副极地东风带和极地西风带。

1. 赤道东风带赤道东风带位于赤道附近,又被称为信风带。

由于地球自转的作用,赤道附近的空气流动受到了较大的影响,风的切向速度较大且持续时间较长,一般为东风。

气压带和风带知识点总结|气压带和风带知识框架一、全球主要气候类型:气温带气候类型气候特征分布规律分布地区形成原因热带:(南北纬30°之间,T最冷月>15℃)1、热带雨林气候全年高温多雨南、北纬10o之间非洲刚果河流域、亚洲印度尼西亚等地、南美亚马孙河流域全年受赤道低气压带控制下,盛行上升气流。

2、热带草原气候全年高温,干湿季明显交替南、北纬10o~南、北回归线之间非洲中、南部、澳大利亚北部和东部、南美巴西等地受赤道低气压带和信风带交替控制。

3、热带季风气候全年高温,夏季多雨,冬季少雨南、北纬10o~南北回归线之间的大陆东岸亚洲中南半岛、印度半岛等地受气压带、风带季节移动和海陆热力性质差异影响,即受夏季风和冬季风交替控制4、热带沙漠气候全年炎热干燥南、北回归线~30o大陆内部和西岸非洲北部地区、亚洲阿拉伯半岛和澳大利亚大沙漠区受副热带高压带或信风带交替控制亚热带南北纬30°~40°间T最冷月>0℃)1、亚热带季风气候夏季高温多雨,冬季低温少雨南、北纬25o~至35o 间的大陆东岸我国秦岭以南、北美大陆、南美大陆和澳大利亚大陆东南部受气压带、风带季节移动和海陆热力性质差异影响,即受夏季风和冬季风交替控制2、地中海气候夏季高温少雨,冬季温和多雨南、北纬30o~40o之间的大陆西岸地中海沿岸,南、北美洲大陆西岸,非洲大陆和澳大利亚大陆西南等地夏季受副热带高压带控制下,受热带大陆气团影响,干旱炎热;冬季受西风带控制,多气旋活动,暖湿多雨温带(南北纬40°~60°之间T 最冷月>0℃)1、温带季风气候夏季高温多雨,冬季寒冷干燥南、北纬35o~55o之间的大陆东岸我国华北、东北,俄罗斯远东地区,朝鲜半岛和日本受气压带、风带季节移动和海陆热力性质差异影响,即受夏季风和冬季风交替控制2、温带大陆性气候冬冷夏热,降水稀少南、北纬40o~60o之间大陆内部亚欧大陆和北美大陆的内陆地区全年受大陆气团控制3、温带海洋性气候全年温和多雨南、北纬40o~60o大陆西岸及岛屿西欧、北美大陆和南美大陆西海岸狭长地带、新西兰全年受盛行西风控制北纬60°附近亚寒带大陆性气候冬长严寒,夏暖短促,降水少且集中夏季南、北纬50o~70o之间亚欧大陆和北美大陆的北部受极地大陆气团控制寒带(北纬60°~90°T最热月(2)根据气候特征判读气候类型根据气候的两大要素资料来判读,判读时可遵循以下三个步骤:以形定位、以温定带、以水定型。

高中地理知识点大全之气压带和风带讲解复习的重点一是要掌握所有的知识点,二就是要大量的做题,的编辑就为各位考生带来了高中地理知识点大全之气压带和风带讲解知识点概述高中地理必修1第二章《地球上的大气》气压带和风带的形成小节的知识点,主要知识点包括气压带和风带的形成原因、因素分析,以及气压带和风带形成分布等知识点。

知识点总结本部分内容主要考点有:大气受热过程;大气保温作用的基本原理;热力环流的形成过程;气压带风带的分布、移动规律及其对气候的影响;季风环流的形成原因;锋面系统(冷锋、暖锋和准静止锋)的特点及其对天气的影响;低压、高压系统的特点及其对天气的影响等。

常见考点考法运用等值线分布图(如等温线、等压线、等高线等)考查地面状况对气温、气压的影响,以及对风向、风力大小及天气状况的影响。

20l1年高考大纲全国卷910题以坐标图为切人点考查了热力作用的时空差异及其影响等方面的知识和相应的读图能力;提供气温曲线和降水柱状图或表格数据、文字、坐标图等材料,考查气压带风带对气候的成因、分布规律、特征等的影响。

20l1年高考福建文综1012题通过提供北极地区等压线分布图的形式综合考查了风向判别、海陆分确对气压带风带的影响等;以图像或等压线分布图为载体,考查锋面或低压(高压)过境时的天气变化特征。

高考江苏地理5-6题、安徽文综第34题、北京文综第7题、广东文综第6题和天津文综地理部分lO11题都侧重考查了锋面、低压、高压等主干知识和天气系统图的分析判读能力常见误区提醒误区提醒通过绘制大气受热过程示意图,理解大气对太阳辐射的吸收、反射和散射等削弱作用;大气保温作用原理重在理解大气逆辐射的意义;热力环流的成因要注意理解大气受热差异与气压差异、气流运动之间的关系;风向的判断要掌握一定的技巧;通过绘图的方法掌握气压带、风带的分布,利用读图分析法掌握主要气候类型分布的规律;熟悉气候类型的判读方法,并注意通过分析统计数据理解和掌握各气候类型的特征;通过列表比较的方法,理解气旋和反气旋、各气压带之间、风带之间、东亚季风与南亚季风之问的异同。

第二节气压带和风带第一课时三圈环流☐课标:绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。

☐学习目标:• 学生能够根据热力环流原理以及地转偏向力的影响画出“三圈环流”示意图,能够说出全球的七个气压带的名称以及六个风带的风向。

• 学生能够通过分析说出各个气压带垂直方向气流的性质(干湿冷暖状况),地面各个风带气流的性质。

• 学生能够结合气压带风带的成因描述不同季节气压带风带的移动规律。

一.大气环流有何作用?1. 促进高低纬之间、海路之间水热交换,维持水热平衡2. 影响天气和气候二.气压带和风带的形成(以北半球为例)1.假设:地球不自转、地表性质均一、太阳直射赤道不移动(只考虑太阳辐射的纬度分布差异)——单圈环流2.假设:地表性质均一,太阳直射赤道不移动(考虑高低纬间热量不均和地转偏向力)——三圈环流规律总结:气压带与风带相间分布;若只看气压带,高压与低压相间分布。

思考:观察风带,南北半球都存在盛行西风带与极地东风带,名称相同但风向相同吗?盛行西风在北半球是西南风,南半球是西北风;极地东风在北半球是东北风,南半球是东南风。

三、气流性质:四、移动规律气压带、风带的位置随太阳直射点南北移动,夏季偏北,冬季偏南。

第二课时北半球冬夏季气压中心、东亚季风和南亚季风小结:北半球气压带被分成了一个个高低气压中心(名称和位置);南半球海洋面积广大,所以仍然近似带状。

为什么亚洲东部的季风最为典型?亚欧大陆是最大的大陆,太平洋是最大的大洋,造成了最显著的海陆热力性质差异,形成了最典型的季风气候。

第三课时世界主要气候类型补充:1. 一个地方的气候形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素共同作用的结果。

2. 分布最广泛的气候类型——地中海气候(除南极洲外各大洲均有分布,但面积并不大)3. 非洲没有温带海洋性气候的分布区4. 热带季风气候和温带季风气候只分布在亚洲注意:温带海洋性气候、地中海气候在欧洲和北美洲的分布特点不同(在欧洲呈片状,北美呈狭长带状),原因都是由于地形的不同,北美大陆西岸南北走向的高大山脉阻挡了西风气流的前进。

气压带风带知识点总结一、气压带1.概念:气压带是指地球大气环流中垂直方向上由于高、低压带的交替分布而形成的区域。

2.成因:气压带的形成主要与地球自转和地球上绝大部分地区日照强度不同有关。

地球赤道处因受到直射日照,气温升高,空气上升形成低压带;而在两极地区因受到斜射日照,因此气温较低,使大部分的空气下沉,形成高压带。

3.特点:气压带的特点是交替分布,即从赤道开始,每个半球上交替分布着赤道低压带、副热带高压带、中纬度低压带、极地高压带等。

二、风带1.概念:风带是指受到地球自转、地球绕太阳公转和地球地表特性等因素的综合作用,形成了在赤道、中纬度和极区分布的气流带。

2.成因:风带形成是地球大气环流和地球自转的结果。

受到地球自转的影响,大气气流会产生科里奥利力,使得大气环流形成了赤道东风带、副热带西风带和极地东风带等气流带。

3.特点:风带的特点主要表现在方向和强度上的不同。

赤道附近主要是东风带,中纬度则是西风带,而极地地区形成了东风带。

三、气压带和风带的关系气压带和风带之间存在紧密的联系。

气压带的形成是风带形成的基础,气压带分布的不同会直接影响风带的形成与分布。

例如,赤道的低压带形成了赤道东风带,中纬度的低压带形成了副热带西风带等等。

四、气压带和风带对气候和人类生活的影响气压带和风带对地球气候和人类的生活有着重要的影响。

1.气候:-气压带和风带的分布直接影响了不同地区的气候类型。

例如,副热带高压带的存在导致了一些干旱地区的形成,而赤道附近则多为热带雨林气候。

2.农业生产:-气压带和风带的影响直接影响了农作物的生长条件和季节性变化。

农业生产的定位与规划也要考虑到气压带和风带的分布。

3.气象灾害:-气压带和风带的变化可能会引发一些极端天气事件,如台风、干旱、暴雨等,对人类活动和生产带来不利影响。

综上所述,了解气压带和风带的知识对于我们理解地球气候和天气变化、做好农业生产、避免气象灾害等方面都具有重要意义。

希望通过这篇总结,能够对气压带和风带有更加全面的了解。

气压带和风带必修一知识总结梳理2021如果你初中地理学的不错,那么你学高中地理就比较轻松,会容易很多,下面是小偏整理的气压带和风带必修一知识总结梳理2021,感谢您的每一次阅读。

气压带和风带必修一知识总结梳理2021一、气压带和风带的形成1.三圈环流——记气压带、风带名称及各风带的风向2.气压带、风带的季节移动:由于太阳直射点的季节移动,导致气压带、风带也随季节移动,就北半球而言大致是夏季北移,冬季南移。

(随太阳直射点的移动而移动)二、北半球冬夏季节气压中心1.北半球冬夏季节气压中心分布2.季风环流3.副热带高压与我国的降水和旱涝三、气压带和风带对气候的影响1.气候影响因素:一个地方气候的形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素综合影响的结果。

2.世界气候类型分布、成因、特点汇总3.气候类型的判断方法知识联系,融会贯通我们知道,高中地理是建立在初中区域地理基础之上的,初中地理中区域的位置、地形、气候、河流、资源等地理要素,往往是高中系统地理,特别是人文地理的基础。

如果你初中地理学的不错,那么你学高中地理就比较轻松,会容易很多,因此,具备必要的初中地理知识是学好高中地理的保障。

但是,由于种种原因,一些同学的初中地理知识已经淡忘,甚至有的同学在初中阶段根本就没有学过地理,所以说没有初中的地理基础,这样的话你在高中阶段来学习地理就相对而言要比教困难,你们相当于是从零开始,因而有必要在高中地理的学习过程中适当复习一些初中地理的知识。

一是可以抽点时间(读报刊杂志的时间即可)浏览一下初中地理教材,主要是地球地图知识、大洲大洋的分布、世界主要国家和地区的基本情况、中国分区地理等内容,加深这些基础知识在头脑中的印象。

二是在高中地理的学习中,当涉及初中知识时,及时查找区域地图或复习初中相关内容,注意高初中知识的有机联系,把系统地理知识落实到具体的地理区域中去理解、分析、解决问题,使知识得以融会贯通。

例如,在高中地理上册“全球性大气环流”一节中,“海陆热力差异使纬向的气压带被分裂为一个个的高低气压中心”的内容,就涉及到初中的海陆分布、印度、蒙古、西伯利亚、夏威夷等具体地方,及时复习熟悉这些地方,才能较好地掌握相关的大气活动中心的位置、范围及其移动和影响等内容。

完整版气压带风带的知识点详解气压带是指地球表面上的不同纬度带状区域,在这些区域内的气压特征和风向变化相对稳定。

气压带的形成和分布与地球自转和辐射能量的分布有关。

下面将详细介绍气压带和风带的知识点。

1.高压带和低压带:高压带是指大气压强较大的区域,通常位于中纬度35°N和35°S附近的地带,例如副高带。

低压带是指大气压强较小的区域,通常位于赤道附近的地带,例如副低压带。

2.赤道低压带(赤道高压带):位于赤道附近的地带,此地区受太阳直射,空气上升形成对流,形成低压带。

赤道低压带是全球季风的重要影响区域。

3.副高带:位于30°N和30°S之间的地带,此地区受到下沉气流的影响,形成高压带。

副高带是气温较高,降水较少的地区。

4.副低压带:位于60°N和60°S之间的地带,此地区受到突然性天气变化的影响,气压变化较大,形成低压带。

副低压带是气温较低,降水较多的地区。

5.极高压带:位于极地附近的地带,由于地球自转引起的离心力使得空气向外扩散,形成高压带。

6.风带:与气压带相对应的是风带,风带是指在不同纬度区域内气压不断变化而引起的风速和风向的变化。

7.赤道风带:位于赤道附近的地带,受到赤道低压带和副高带影响,形成持续的东风。

赤道风带是全球环流的动力源之一8.副热带风带:位于20°N和20°S之间的地带,受到副高带和副低压带影响,形成持续的西风。

9.极地风带:位于极地附近的地带,由于地球自转引起的离心力使得空气向外扩散,形成持续的东风。

10.季风风带:位于亚洲、非洲和大洋洲的一些地区,季风风带是由于大陆和海洋之间辐射能量的差异而形成的。

季风风带的风向会随着季节的变化而改变,冬季主要为北风,夏季主要为南风。

11.活动中心:气压带和风带中存在一些特殊的地理位置,称为活动中心。

活动中心分为高压中心和低压中心,高压中心通常是气压升高的地点,低压中心则是气压下降的地点。

气压带风带的知识点详解一、气压带风带的形成与分布1大气环流(1)概念:地球上大范围、有规律的大气运动,称为大气环流。

(2)意义:大气环流把热量和水汽从某一地区输送到其他地区,调节了高低纬度之间、海陆之间的水热分布,对各地的天气和气候具有重要影响。

假设条件:①大气是在均匀的地球表面上运动的;②地球静止不动;③太阳终年直射赤道。

三圈环流(1)低纬度环流:①赤道低压带:因为热力作用形成,气流辐合上升,易成云致雨,形成多雨带。

常年受其控制形成热带雨林气候(亚马孙平原、刚果盆地、东南亚的马来群岛)②副热带高压带:因为动力作用而形成,气流在30度纬度上空聚积而下沉,形成少雨带(东亚季风区除外),常年受其控制的地区形成热带沙漠气候(北非的撒哈拉水沙漠、西亚的沙漠、北美美国西部的沙漠、南美智利、秘鲁西部的沙漠、澳大利亚大沙漠)③信风带:由副高吹向赤道低压的气流,在北半球右偏成东北信风,在南半球左偏成东南信风。

(2)中纬度环流:④副极地低压带:由来自低纬的暖气流与来自高纬的冷气流相遇运动上升而形成。

形成温带多雨带。

⑤中纬西风带:由副高吹向副极地低压带的气流,在北半球右偏成西南风,在南半球左偏成西北风,习惯上叫西风,受其常年控制的地区,在大陆西岸形成温带海洋性气候。

(欧洲西部、北美西部如加拿大的温哥华附近、南美南端的安第斯山西侧、澳大利亚南端及塔斯马尼亚岛、新西兰等)(3)高纬环流:⑥极地高压带:因为热力作用而形成,冷空气下沉,形成少雨带。

不过极地因为气温低,蒸发更少,所以极地属于降水量大于蒸发量的地区,为湿润地区。

⑦极地东风带:由极地高压带吹向副极地低压带的气流,在地转偏向力作用下,北半球右偏成东北风,南半球左偏成东南风。

气压带和风带的知识点学习气压带和风带的知识点学习一. 气压带和风带的形成1. 大气环流(1)概念:全球性的有规律的大气运动,通称为大气环流,它反映了大气运动长时期的平均状态。

(2)成因:高低纬度间因太阳辐射的不同而产生的热量差异。

(3)意义:输送热量和水汽,影响天气和气候。

(讲述)全球大气是如何运动的?我们假设大气是在均匀的地球表面上运动的,引起大气运动的因素是高低纬之间受热不均和地转偏向力。

我们以北半球为例来看大气的运动。

2. 三圈环流和气压带、风带(1) 前提条件和形成因素:假设地球表面是均匀的,引起大气运动的因素是高低纬之间的受热不均和地转偏向力。

(2) 形成过程(以北半球为例,结合下图)①低纬环流(提问)赤道与极地附近的热量存在极其显著的差异,两地气流是怎样垂直运动的?——赤道近地面空气受热上升,所以地面形成低压,高空形成高压;极地地面气温低,空气收缩下沉,使地面形成高压,高空形成低压。

所以高空的空气水平方向上由赤道向极地运动,而近地面的空气则由极地向赤道运动。

我们将赤道近地面形成的低压带称为赤道低压带;而在极地近地面形成的高压带称为极地高压带。

(转折)但是水平运动的大气不可能由赤道运动到极地,或者由极地到达赤道,因为大气在运动过程中,时刻都要受到地转偏向力的影响,运动方向不断发生变化。

所以,从赤道上空向北极运动的气流,在地转偏向力的作用下,由南风逐渐向右偏转成西南风,到北纬30附近气流已经转变为西风,于是这些气流便不能继续北进,而是变成自西向东运动。

随着赤道上空的气体源源不断地流过来,在北纬30上空不断堆积,于是在重力作用下下沉,使地面(北纬30附近)形成高气压,我们把这个高压带称为副热带高气压带。

在近地面,自副热带高压带流出地气流分为南北两支。

向南流向赤道的一支,在地转偏向力作用下,向右偏,逐渐转变为东北风,称为东北信风。

它刚好补充了赤道近地面的上升气流,构成一个环流圈,称为低纬环流。

风带气压带知识点总结一、风带和气压带的概念风带是指地球上由于气候和地球自转等因素而形成的气流带,它们的形成是由于地球不同纬度上的不同温度和气压差异而产生的。

根据地球不同经纬度上的气温和气压分布情况,可以将风带分为赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带等。

气压带是指地球上由于气候和地球自转等因素而形成的气压的分布带,它们的形成是由于地球不同纬度上的不同气温而导致的气压差异。

根据地球不同纬度上的气温分布情况,可以将气压带分为赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带等。

二、风带和气压带的形成原因1. 赤道低压带的形成原因赤道附近的地球接受太阳辐射的能量最多,因而气温较高,形成赤道热带低压带。

赤道地区的空气受到日照的影响升温,变得轻盈,开始上升形成对流。

2. 副热带高压带的形成原因赤道附近的热带低压带的空气上升到一定高度时,向两侧流动,经过大约30°纬度处的下沉,使得此地区成为副热带高压带。

3. 副极地低压带的形成原因副极地高压带的空气向两极流动,流向两极地区后,受到地球旋转的影响而偏转,形成旋转风,其中有一部分空气在北极和南极地区的高压地区散发出来形成溜降风,使得两极形成低压带。

4. 极地高压带的形成原因极地地区气温非常低,地球地面附近的空气密度大,形成高压带。

三、风带和气压带的特点1. 赤道低压带的特点赤道地区因为日照充足,气温高,大量的水汽上升形成对流,形成赤道地区的低压带。

赤道地区气温高,湿度大,降水丰富,气流多为上升气流。

2. 副热带高压带的特点副热带高压带位于30°左右的纬度,气压高,降水少,天气晴朗,是世界上最干燥的地区,空气下沉使得大气对流不活跃,从而形成副热带高压带。

3. 副极地低压带的特点副极地低压带位于50°附近的纬度,由于向南或向北偏转的风,这些气流在地面上汇总使得地面气压下降,形成极地高压带。

4. 极地高压带的特点极地高压带位于地球的两极,由于气温低、大气密度大,形成了气压高。

[气压带和风带知识点总结]气压带和风带

知识框架

一、全球主要气候类型:

气温带气候类型气候特征分布规律分布地区形成原因热带:

(南北纬 30°之间, T最冷月>15℃) 1、热带雨林气候全年高温多雨南、北纬10º之间非洲刚果河流域、亚洲印度尼西亚等地、南美亚马孙河流域全年受赤道低气压带控制下,盛行上升气流。

2、热带草原气候全年高温,干湿季明显交替南、北纬10º~南、北回归线之间非洲中、南部、澳大利亚北部和东部、南美巴西等地受赤道低气压带和信风带交替控制。

3、热带季风气候全年高温,夏季多雨,冬季少雨南、北纬10º~南北回归线之间的大陆东岸亚洲中南半岛、印度半岛等地受气压带、风带季节移动和海陆热力性质差异影响,即受夏季风和冬季风交替控制

4、热带沙漠气候全年炎热干燥南、北回归线~30 º大陆内部和西岸非洲北部地区、亚洲阿拉伯半岛和澳大利亚大沙漠区受副热带高压带或信风带交替控制亚热带南北纬30°~40°间 T最冷月>0℃) 1、亚热带季风气候夏季高温

多雨,冬季低温少雨南、北纬25º~至35º间的大陆东岸我国秦岭以南、北美大陆、南美大陆和澳大利亚大陆东南部受气压带、风带季节移动和海陆热力性质差异影响,即受夏季风和冬季风交替控制2、地中海气候夏季高温少雨,冬季温和多雨南、北纬30º~40º之间的大陆西岸地中海沿岸,南、北美洲大陆西岸,非洲大陆和澳大利亚大陆西南等地夏季受副热带高压带控制下,受热带大陆气团影响,干旱炎热;

冬季受西风带控制,多气旋活动,暖湿多雨温带 (南北纬40°~60°之间 T最冷月>0℃) 1、温带季风气候夏季高温多雨,冬季寒冷干燥南、北纬35º~55º之间的大陆东岸我国华北、东北,俄罗斯远东地区,朝鲜半岛和日本受气压带、风带季节移动和海陆热力性质差异影响,即受夏季风和冬季风交替控制 2、温带大陆性气候冬冷夏热,降水稀少南、北纬40º~60º之间大陆内部亚欧大陆和北美大陆的内陆地区全年受大陆气团控制 3、温带海洋性气候全年温和多雨南、北纬40º~60º大陆西岸及岛屿西欧、北美大陆和南美大陆西海岸狭长地带、新西兰全年受盛行西风控制北纬 60°附近亚寒带大陆性气候冬长严寒,夏暖短促,降水少且集中夏季南、北纬50º~70º之间亚欧大陆和北美大陆的北部受极地大陆气团控制寒带(北纬60°~90°T最热月<15℃ 1、苔原气候全年严寒,降水少分布在极地附近亚欧大陆和北美大陆的北冰洋沿岸地处高纬,太阳高度较小、受极地气团和冰原气团控制 2、冰原气候全年酷寒分布在极地南极

大陆和格陵兰内陆地区纬度高,太阳高度极小,受极地气团和冰原气团控制高山气候垂直变化明显分布中、低纬度的高大山地和高原青藏高原、南美安第斯山等地地势高,地势起伏大二、气候类型的及判断(1)根据分布规律判读气候类型主要从三方面入手,一是从纬度位置确定所在南北半球和温度带;

二是从经度位置确定海陆位置(大陆东、中、西部);

三是用地理坐标定位法对照上图确定气候类型。

(2)根据气候特征判读气候类型根据气候的两大要素资料来判读,判读时可遵循以下三个步骤:以形定位、以温定带、以水定型。

具体见下表:

步骤依据因素变化结论 1.判断所属南北半球气温变化6、7、8月气温高(气温曲线呈波峰线)北半球 12、1、2月气温高(气温曲线呈波峰线)南半球 2.判断所属温度带最冷(热)月气温最冷月气温>15℃热带气候最冷月气温在0℃—15℃之间亚热带气候、温带海洋性气候最冷月气温在-15℃—0℃之间温带气候最热月气温<15℃寒带气候 3.确定具体气候类型降水的季节分配多雨型(季节分配均匀)年降水量>2000mm 热带雨林气候年降水量>700mm 温带海洋性气候夏雨型(夏季多雨,冬季少雨)年降水量>1500mm 热带季风气候年降水量750—1000mm 热带草原气候年降水量>1000mm 亚热带季风气候年降水量500—800mm 温带季风气候冬雨型(冬季多雨,夏季少雨)年降水量300—1000mm 地中海气候少雨型(终年少雨)年

降水量<250mm 热带沙漠气候、温带大陆性气候、极地气候 2.几种易混气候类型的比较气候类型相似点不同点热带季风气候气温:终年高温(>15℃)降水:有明显的旱季和雨季雨季降水量更集中更多(7月份降水突破600mm)热带草原气候相对降水量较少(若能从气温上判断该地是南半球,则必是热带草原气候无疑,因为热带季风气候只分布在北半球)亚热带季风气候夏季高温多雨、冬季相对冷干(雨热同期)最冷月均温(关键)>0℃温带季风气候最冷月均温<0℃,雨季较短温带海洋性气候降水总量有时相当最冷月均温(关键)>0℃,各月降水分配均匀温带大陆性气候最冷月均温(关键)<0℃,降水各月不一,一般集中在夏季温带季风气候气温冬冷夏热、降水状况都是夏季相对较多均温低于0℃的月份少,有明显的雨季,年降水量相对较多温带大陆性气候均温低于0℃的月份多,一般无明显的雨季,年降水量相对较少 3.气候类型的非地带性分布及其原因气候大类气候类型分布地区形成原因热带气候热带雨林气候马达加斯加岛东侧 1、处于来自海洋的信风(北半球为东北信风,南半球为东南信风)的迎风坡,多地形雨。

2、附近海域有暖流流经,对沿岸地区有增温增湿作用。

3、再加上地形的抬升加强了地形雨。

澳大利亚的东北部巴西高原东南部沿海中美洲的东北部几内亚湾沿岸热带雨林气候纬度位置偏高几内亚湾暖流对沿岸的增温增湿作用、再加上地形的抬升加强了地形雨。

热带草原气候东非高原圭亚那高原地势较高,气温随之下降,降水也减少(改变了大气环流状况),形成了终年高温、有明显干湿两季的热带草原气候。

热带沙漠气候非洲西南部沿岸本格拉寒流的影响澳大利亚西海岸西澳大利亚寒流的影响、地形平坦、大分水岭对东南信风的阻挡。

秘鲁沿岸秘鲁寒流的影响、安第斯山的阻挡。

索马里沿岸索马里寒流的影响,该地区呈现类似于荒漠化景观。

塔尔沙漠西南季风影响小,气候干旱降水少;

人为原因:古代对植被的破坏。

亚热带气候亚热带季风气候北美大陆东部季风气候不显著海陆热力差异:北美大陆东部的海陆热力差异不如东亚地区那样明显。

气团和锋:北美大陆上南北属性不同的气团交绥,气旋活动频繁,季风环流遭到抑制而减弱。

地中海气候澳大利亚东南部地处西风带的迎风坡,冬季受西风带的影响。

温带气候温带海洋气候欧洲西部温带海洋性气候一直延伸到北极圈附近洋流和海陆轮廓因素:由于欧洲西部的海陆轮廓更有利于沿岸强大的北大西洋暖流深入。

澳大利亚东南部及新西兰南北二岛(大陆东岸的温带海洋性气

候)温带海洋性气候分布在南北纬40°~60°之间的地区。

主要分布在西欧、北美及南美大陆西岸狭长地带,许多人误以为温带海洋性气候只分布于南北纬40°~60°大陆西岸。

事实上,只要是温带地区,又能受到西风的影响,终年有暖湿空气从海洋面上吹来,就可以形成温和多雨的温带海洋性气候。

北美洲西部温带海洋性气候比欧洲西部温带海洋性气候范围狭小且南北延伸地形因素:由于南北延伸的高大的科迪勒拉山系的阻挡作用,把西风和暖流的影响仅限制在沿海一带。

温带季风气候俄罗斯远东地区东西伯利亚山地的阻挡作用(迎风坡)温带大陆气候巴塔哥尼亚高原尽管这里东西距海较近,且处于西风带范围内,但该地处于南美洲南部安第斯山脉的东侧山脉东侧背风坡地带,受山地的阻挡,雨水稀少。

4.气压带,风带,洋流和气候类型随纬度的分布 5、东亚季风和南亚季风比较项目季风环流东亚季风南亚季风形成原因海陆热力性质差异海陆热力性质差异+气压带风带的季节移动夏季风风向东南季风西南季风性质暖湿湿热源地太平洋印度洋强弱(较冬季风)弱(较冬季风)强冬季风风向西北季风东北季风性质干冷干暖源地蒙古、西伯利亚亚洲内陆强弱(较夏季风)强(较夏季风)弱分布地区我国东部、朝鲜半岛、日本印度半岛、中南半岛、我国西南。