第二十课 近代西方资本主义的发展

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:51

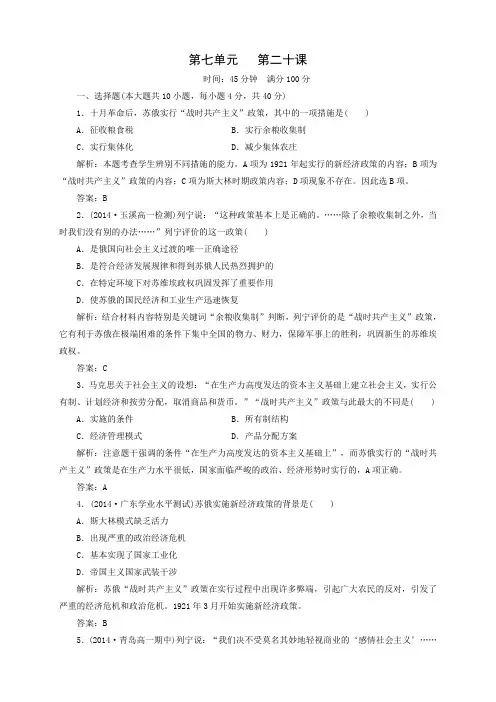

第七单元第二十课时间:45分钟满分100分一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)1.十月革命后,苏俄实行“战时共产主义”政策,其中的一项措施是( )A.征收粮食税B.实行余粮收集制C.实行集体化D.减少集体农庄解析:本题考查学生辨别不同措施的能力。

A项为1921年起实行的新经济政策的内容;B项为“战时共产主义”政策的内容;C项为斯大林时期政策内容;D项现象不存在。

因此选B项。

答案:B2.(2014·玉溪高一检测)列宁说:“这种政策基本上是正确的。

……除了余粮收集制之外,当时我们没有别的办法……”列宁评价的这一政策( )A.是俄国向社会主义过渡的唯一正确途径B.是符合经济发展规律和得到苏俄人民热烈拥护的C.在特定环境下对苏维埃政权巩固发挥了重要作用D.使苏俄的国民经济和工业生产迅速恢复解析:结合材料内容特别是关键词“余粮收集制”判断,列宁评价的是“战时共产主义”政策,它有利于苏俄在极端困难的条件下集中全国的物力、财力,保障军事上的胜利,巩固新生的苏维埃政权。

答案:C3.马克思关于社会主义的设想:“在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品和货币。

”“战时共产主义”政策与此最大的不同是( ) A.实施的条件B.所有制结构C.经济管理模式D.产品分配方案解析:注意题干强调的条件“在生产力高度发达的资本主义基础上”,而苏俄实行的“战时共产主义”政策是在生产力水平很低,国家面临严峻的政治、经济形势时实行的,A项正确。

答案:A4.(2014·广东学业水平测试)苏俄实施新经济政策的背景是( )A.斯大林模式缺乏活力B.出现严重的政治经济危机C.基本实现了国家工业化D.帝国主义国家武装干涉解析:苏俄“战时共产主义”政策在实行过程中出现许多弊端,引起广大农民的反对,引发了严重的经济危机和政治危机。

1921年3月开始实施新经济政策。

答案:B5.(2014·青岛高一期中)列宁说:“我们决不受莫名其妙地轻视商业的‘感情社会主义’……的情绪的支配。

第八单元20世纪下半叶世界的新变化第20课社会主义国家的发展与变化教材分析本课是部编版必修下册《中外历史纲要》第八单元第19课《社会主义国家的发展与变化》,本课通过三个子目(苏联的发展、改革与解体;东欧的社会主义建设、改革和剧变;中国社会主义的发展)讲述了第二次世界大战后社会主义国家的发展与变化的概况。

教学目标与核心素养【唯物史观】通过学习,运用唯物史观及辩证分析看待历史的有关理论,理解苏联模式及改革的利与弊,认识东欧剧变的缘由及本质,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】通过《社会主义国家的发展与变化》教科书和配套课件,认识社会主义国家的发展与变化所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,了解第二次世界大战后苏联经济恢复和发展及赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革、东欧国家社会主义建设及改革的基本史实,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,了解新中国成立后,中国社会主义建设的曲折历程及改革开放的巨大成就,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】通过教学让学生理解中国特色社会主义的重大历史意义,认识中国特色社会主义的优越性。

教学重难点1.重点:苏联、东欧国家和中国社会主义建设及改革2.难点:苏联模式及改革的利弊、中国特色社会主义建设课前准备1.利用网络资源进行前期课前准备,提出问题请教师有目的性地准备课程资料。

2.学生课前预习,查阅相关背景资料,搜集有关资料。

教学过程【课堂导入】中国国庆阅兵仪式【讲授新课】回顾:斯大林眼中的社会主义引出高度集中的计划经济体制的弊端并且对比东欧和中国的道路一、面对的考卷赫鲁晓夫:经济低增长,乃至负增长粮食严重短缺、脱销人民生活水平、劳动报酬低勃列日涅夫、戈尔巴乔夫:苏联国民生产总值的年平均增长率从1950年至1970年间的5%至6%下降到1971年至1975年间的3.7%,进而又下降到1976年至1980年的2.7%。

1 必修三第五单元第二十课《西学东渐》学案【学习目标】了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程,理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用【学生展示】——课前预习★知识点一:“开眼看世界” (一)背景:1、清朝长期对外实行 ,皇帝和官僚们妄自尊大。

2、鸦片战争前后, 对中国的冲击日益加剧。

3、中国与西方世界的联系相应扩大,西方科技思想文化逐渐传入中国。

4、为了 ,一批先进中国人开眼看世界。

(二)派别:地主阶级抵抗派(三)时间:19世纪40——50年代 (四)代表人物:(五)影响: 1、积极方面:①“ ”的思想发展成一股社会思潮。

②为 ,逐渐成为中国近代的思想主流。

2、局限性:其根本目的是维护 ,学习西方的层面也仅仅局限于 ,未涉及变革封建制度,也未用于实践。

☆☆典型例题: 1、(2005海南三亚)魏源编写《海国图志》一书的主要意图是 A 让中国人了解西方世界 B 提倡反封建的民主思想 C 主张在中国发展资本主义 D 为洋务运动奠定了理论基础2、魏源在19世纪50年代写到,西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为“夷”。

四五十年代的许多著作把西方人称“夷”,但在七八十年代这些著作再版时都改作“洋”了。

该变化反映了 A 中国人对西方认识的逐步深入 B 中国人由仇视西方到崇拜西方 C 有中国中心到西方中心的变化 D 对西方外交政策有对抗到和解 ★知识点二:洋务思想 (一)背景:1、政治:内忧(天平天国运动)外患(第二次鸦片战争等外来侵略)2、经济:鸦片战争后,自然经济逐渐解体。

3、思想:西学进一步传入。

(二)派别:地主阶级洋务派(代表人物 ) (三)时间:19世纪60——90年代 (四)主张: “中学为体”,即 “西学为用”,即 (五)体用之争(七)评价:1、冲击传统观念,促进西学在中国的传播,推动洋务运动的开展,中国现代化起步。

2、仅学习西方的物质文明,未触及根本的封建制度。

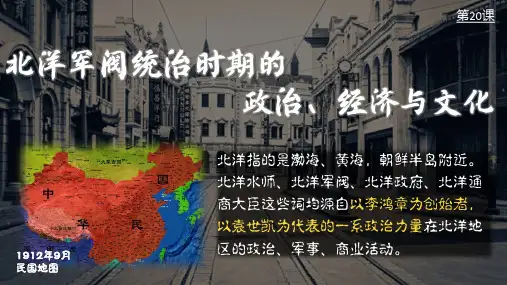

第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化【课程标准】了解北洋军阀的统治及特点概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响【基础知识梳理】一、袁世凯复辟帝制与护国战争(一)袁世凯的倒行逆施【知识拓展】《二十一条》(解透教材P193)主要内容:承认日本继承德国在山东的一切特权;进一步扩大日本在南满和蒙古的权益;规定中国沿海港湾、岛屿不得租借或割让他国;中国政府须聘用日本人为顾问;等等。

(二)革命党人的反袁斗争:从二次革命到护国战争【思维拓展】护国运动取得了反袁斗争的胜利。

“胜利”的含义是什么?护国运动为什么能够取得胜利?护国运动完成了民主革命任务吗,为什么?⑴胜利”的含义:实现了反对袁世凯复辟帝制的斗争目标。

⑵取胜原因:①(根本原因)辛亥革命传播了民主共和理念;袁世凯的称帝行径,违背历史发展潮流,激起全国人民的强烈反对;②孙中山组织中华革命党,号召武力讨伐袁世凯;③梁启超发表《异哉所谓国体问题者》,既分化了北洋军阀政府,也引起了各阶层的强烈反响;④(主要原因)云南宣布独立,并组织护国军,发动护国战争,讨伐袁世凯,得到部分省份响应。

⑶护国运动只是取得了反袁斗争的胜利。

并没有完成民主革命的任务。

因为:护国运动没有改变中国半殖民地半封建的社会性质;护国运动后,中国出现封建军阀割据混战局面,人民处于更为深重的灾难中。

【特别说明】在辛亥革命、二次革命、护国运动等斗争中,一些地方的革命党人都曾宣告“独立”,其“独立”的含义是反对专制独裁的中央政府。

二、北洋时期的军阀割据(一)(地方)军阀混战割据局面的形成1.军阀割据局面2.袁世凯死后,北洋军阀内部派系纷争,很快发展为军阀混战与割据的局面。

各军阀之间先后爆发直皖(1920年)、直奉(1922年和1924年)混战,导致北京政权实际上先后由不同的军阀所控制。

【知识总结】北洋时期,军阀混战和割据,政治上分崩离析,国家不统一,是这个时期最大的特点。

(二)(中央)“府院之争”与张勋复辟1.袁世凯死后,段祺瑞出任掌握实权的国务总理,黎元洪继任总统。

第20课《北洋军阀统治时期的政治、经济与文化》教学设计【教材分析】《北洋军阀统治时期的政治、经济与文化》是统编版《中外历史纲要》必修上第六单元《辛亥革命与中华民国的建立》的最后一课。

本课主要讲述北洋军阀时期的政治、经济与文化的特点和变化。

北洋政府在政治上实行军阀官僚的专制统治,在经济上维护帝国主义、地主阶级和买办资产阶级的利益,在文化思想方面大力提倡尊孔复古思潮,攻击民主共和,宣传封建伦常。

1916年袁世凯败亡,中国陷入了军阀割据的局面。

军阀的专制统治、割据和混战,给人民带来无穷的祸害。

在这一时期,由于欧战时西方国家暂时放松了对中国的经济侵略以及提倡国货思想的传播,民族资本主义经济有了较大的发展;在文化方面,1915年陈独秀创办《青年杂志》(后改为《新青年》),开启了新文化运动,对中国近代化思想影响深远。

【课标要求】《课程标准》对这节课的教学要求是这样规定的:“了解北洋军阀的统治及特点;概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

”【学情分析】经过初中历史的学习,高一学生对北洋军阀统治时期政权更迭、人民困苦不堪的现象有了初步印象,对袁世凯复辟帝制、张謇投身民族工业和新文化运动等内容相对熟悉,这些都为本课的学习奠定了良好的知识基础。

另一方面,由于北洋军阀的时代距离现在比较近,关于这段历史的书籍、影片较多,学生比较感兴趣。

但是由于接触的小说和影视剧有夸张的成分,学生对这一时期的误区也较多,通过这节课,要让学生对这一阶段有更加科学的解读。

【教学重难点】教学重点:了解北洋军阀统治时期的社会面貌;概述新文化运动的主要内容。

教学难点:探讨新文化运动对近代中国思想解放的影响。

【设计理念】关于本课的学习,主要是通过当时的一些发表的漫画引导,吸引同学们兴趣,引发其为什么会出现这种讽刺性漫画,激发其探究的欲望。

【教学目标】1、结合历史发展周期表和近代北洋军阀割据示意图了解北洋军阀统治时期的相关史实,掌握民国初年民族工业蓬勃发展、新文化运动的若干表现,初步形成读史和看图能力,强化时空观念。

第二十课第一次工业革命1.在“解放”手的发明中,第一台成为真正近代意义上的机器是()A.飞梭B.珍妮纺纱机C.水力织布机D.蒸汽机2.工业革命中,机器的发明与使用,最早出现于()A.棉纺织业B.毛纺织业C.采矿业D.交通运输业3.英国工业革命开始的标志是()A.美国人发明了轮船B.哈格里夫斯发明的珍妮机C.瓦特改良蒸汽机D.英国的史蒂芬孙发明了火车4.工业革命的含义和实质是()A. 资本主义制度代替封建制度的重大改革B. 商品经济代替自然经济的重大变革C. 机器生产代替手工劳动的重大变革D. 雇佣关系代替依附关系的重大变革5.在瓦特制成的改良蒸汽机被用来带动纺织机器之前,若英国人要开办棉纺厂,那么厂址最好选在()A.临近铁路的地方B.临近煤矿的地方C.临近油田的地方D.临近河流的地方6.改良蒸汽机投入使用后,在欧洲出现了一大批相对集中的工业城市。

所以有人说“蒸汽机是工业城市之母”,这主要是因为蒸汽机()A.大大提高了工业生产的效率B.使工厂摆脱了自然条件的限制C.促进了相关行业机器的发明和改进D.推动了农业文明向工业文明的转型7.西方“步入近代”的社会巨变:首先是精神层面的变革,然后是制度方面的变革,最后是器物(技术)方面的变革。

以下符合这一变革顺序的是()A.文艺复兴→工业革命→英国资产阶级革命B.英国资产阶级革命→工业革命→文艺复兴C.文艺复兴→英国资产阶级革命→工业革命D.工业革命→文艺复兴→英国资产阶级革命8.“1800年,大约五分之一的英国人口居住在城镇,城镇规模大约1万多人。

而接下来的一个世纪中,庞大的乡村社会被城市化了,全国有三分之一的人口在城里工作和生活。

”这则材料最适合用来说明()A.新航路开辟的影响B.资产阶级革命的影响C.工业革命的影响D.殖民扩张的影响9.世界上第一个实现工业化的国家是()A.英国B.法国C.德国D.美国10.下图所示现象的出现,主要是由于( )A.文艺复兴的推动B.英国的殖民扩张C.英国确立了君主立宪制D.英国开展了工业革命11.随着沪宁城际高铁、武广高铁、京沪高铁等高铁正式通车运营,标志着我国步入高速铁路时代。

第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化【教材分析】作为新课程背景下的统编新教材,由专题史体例回归通史体例,体现了历史教学的务实求真。

同时在历史教学功能定位、学生的培养目标、教材内容的编写等方面呈现出新变化、新体系、新内容,必然对教师教学提出新要求。

如何解决新的教学情境中面临的新问题,是每位中学历史教师无可回避的新挑战。

通史体例必然要求教师从更广阔的视角把握历史进程,突出历史发展的主线,明确阶段性的特征,然后再具体到历史史实中。

本单元的内容,讲述辛亥革命与中华民国的建立。

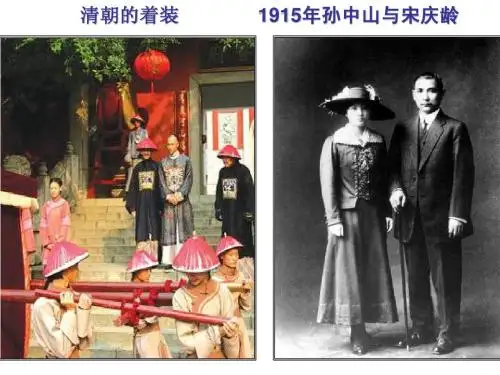

第二十课《北洋军阀统治时期的政治、经济与文化》,主要内容是分政治、经济、思想、社会生活四个方面,政治上,北洋军阀割据混战,民族危机日益加深,同时新的革命力量不断孕育发展;经济上,民族资本主义工业迎来“短暂春天”,为旧民主主义革命向新民主主义革命转变奠定了阶级基础和经济基础;思想上,新文化运动传播了民主和科学,后期传播马克思主义,以及孙中山重新解释了三民主义,促进了中国民主革命的发展;社会生活上,中国近代社会生活在衣、食、风俗等方面发生了深刻的变化,并表现出明显的不平衡性。

【课程标准】了解北洋军阀的统治;新文化运动及其影响。

【教学重点】1.民国初期社会生活的变化2.新文化运动【教学难点】1.民国初期民族资本主义的发展2.护国战争【教学过程】导入新课师:同学们,北洋军阀统治时期是我国社会变革最为剧烈的时期,社会生活的各个领域都发生剧烈的变化,政治上,军阀独裁统治,经济上,民族资本主义发展迎来了黄金时期,社会习俗也发生了剧烈的变化,尤其是思想领域,新文化运动动摇了儒家思想的统治地位,今天我们就来学习这一阶段的历史。

师:展示学习目标。

讲授新课一、袁世凯复辟帝制与护国战争师:对北洋政府进行解释:1895年,袁世凯开始为清政府编练新式陆军。

后来,逐渐形成了一个以他为首的军事集团。

由于袁世凯长期担任北洋大臣、直隶总督,这个军事集团通常被称为北洋军阀。