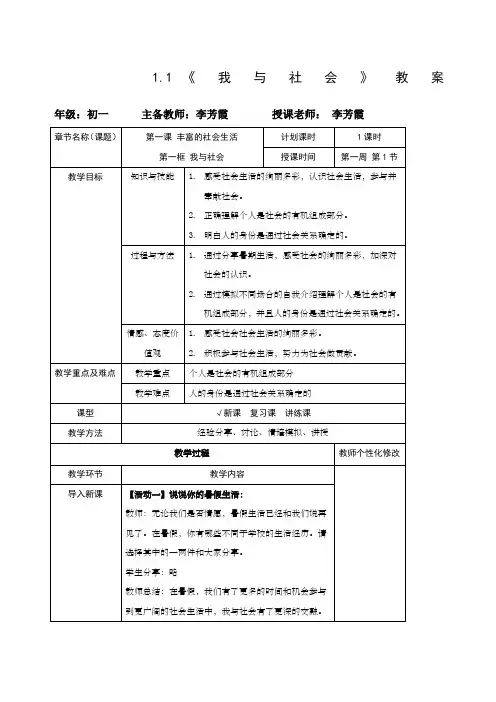

《我与社会》教学设计.

- 格式:doc

- 大小:151.00 KB

- 文档页数:4

我与社会-部编版八年级道德与法治上册教案一、教学目标1.了解社会的定义和特点;2.掌握社会成员之间的关系,如家庭、社区、学校等;3.掌握社会规范的概念,如公德、礼仪、法律等;4.了解社会问题的存在,并知道如何担当自己的社会责任。

二、教学重点1.社会的定义和特点;2.社会成员之间的关系;3.社会规范的概念;4.担当社会责任。

三、教学难点1.社会问题的存在;2.如何担当自己的社会责任。

四、教学过程1. 社会的定义和特点1.引入:小组讨论,思考社会的定义2.课件展示:用图表等方式呈现社会的特点3.讲解:解释社会的含义,并结合实际案例讲解社会的特点。

2. 社会成员之间的关系1.讲解:介绍家庭、社区和学校等社会成员之间的关系2.图表展示:用图表等方式呈现社会成员之间的关系3.举例:结合实际案例讲解社会成员之间的关系3. 社会规范的概念1.讲解:介绍公德、礼仪、法律等社会规范的概念2.课件展示:用图表等方式呈现社会规范的概念3.讨论:小组讨论社会规范的作用和意义4. 担当社会责任1.讲解:解释社会问题的存在以及如何担当自己的社会责任2.举例:结合实际案例讲解如何担当社会责任3.案例分析:分析现实中存在的社会问题,并探讨如何解决这些问题五、教学评价1.小组讨论:评价小组讨论的质量和成果2.课堂互动:评价课堂互动的质量和积极性3.测验评估:通过测验评估学生对社会概念和解决社会问题的掌握情况。

六、课后作业1.搜集一则社会新闻,并思考如何担当自己的社会责任;2.思考并写下自己的看法,如何让社会更美好。

部编版道德与法治八年级上册《1.1 我与社会》教学设计一、教学目标1.知识目标:让学生了解社会是由个人组成的,个人离不开社会,社会离不开个人。

引导学生认识个体与社会的关系,了解个人在社会发展中的重要性和意义。

帮助学生理解社会对个人的影响以及个人对社会的作用。

2.能力目标:培养学生分析社会现象和问题的能力,理解个人与社会的关系。

提高学生的社会参与意识,培养学生的实践能力和社会责任感。

3.情感、态度、价值观目标:引导学生树立正确的社会观念,增强社会责任感和归属感。

培养学生的集体主义精神,促进学生对社会的关注和热爱。

帮助学生理解个体在社会中的价值和意义,激发学生的学习积极性和进取心。

二、教学重点个人与社会的关系:个人离不开社会,社会离不开个人。

个体在社会中的角色和责任:个人在社会发展中的重要性和意义。

三、教学难点如何引导学生深入理解个体与社会的关系,并在此基础上树立正确的社会观念。

如何通过生动、具体的事例让学生更好地体会和理解个体在社会中的角色和责任。

四、教学过程环节一:导入新课——故事导入【教师活动】讲述一个关于个人与社会相互依存、相互影响的故事,引导学生思考:这个故事告诉我们什么?我们生活在一个什么样的社会中?我们应该如何看待自己与社会的关系?【学生活动】自由发言,分享自己的感受和想法。

【教师总结】社会是由个人组成的,每个人都离不开社会,同时社会也离不开个人。

每个人都在社会中扮演着不同的角色,承担着不同的责任。

今天我们就来探讨一下“我与社会”这个话题。

现在我们正式进入课程学习。

【设计意图】通过故事导入,激发学生的学习兴趣和好奇心,同时引出本节课的主题——我与社会。

环节二:新课学习——我与社会的关系【教师讲解】首先,我们要明确一点:个人是社会的成员,每个人的成长和发展都离不开社会。

而社会的进步和发展也需要每一个人的参与和贡献。

因此,个人与社会是紧密相连、相互依存的。

下面我们通过几个例子来进一步理解这一关系。

《我与社会》教案第一章:认识社会1.1 学习目标:让学生了解社会的概念、特点和构成要素,理解个人与社会的关系。

1.2 教学内容:1.2.1 社会的概念:人类共同生活在一起,形成一定的组织、制度和规范,以实现共同的目标和利益。

1.2.2 社会的特点:多样性、复杂性、发展性、互动性。

1.2.3 社会的构成要素:人口、物质、文化、制度。

1.3 教学活动:1.3.1 引导学生思考:什么是社会?我们生活在什么样的社会中?1.3.2 小组讨论:社会与个人的关系,个人在社会中的作用和责任。

1.3.3 案例分析:分析社会现象,理解社会规律。

第二章:家庭与社会2.1 学习目标:让学生了解家庭在社会中的地位和作用,认识到家庭和谐对社会的重要性。

2.2 教学内容:2.2.1 家庭的概念:家庭成员之间相互依赖、相互关爱的小型社会单位。

2.2.2 家庭在社会中的地位:家庭是社会的基本单位,是个人成长的第一环境。

2.2.3 家庭的作用:情感支持、生活照顾、教育培养、社会化过程。

2.3 教学活动:2.3.1 家庭照片分享:让学生带来家庭照片,分享家庭故事,感受家庭温暖。

2.3.2 小组讨论:家庭在社会中的作用,家庭和谐对社会的影响。

2.3.3 角色扮演:模拟家庭场景,让学生体验家庭关系和责任。

第三章:学校与社会3.1 学习目标:让学生了解学校在社会中的地位和作用,认识到个人在校园文化中的责任。

3.2 教学内容:3.2.1学校的概念:教育机构,培养学生全面发展的重要场所。

3.2.2学校在社会中的地位:学校是培养人才、传承文化的重要载体。

3.2.3学校的作用:教育培养、文化交流、社会化过程。

3.3 教学活动:3.3.1 校园参观:带领学生参观校园,了解学校设施和组织结构。

3.3.2 小组讨论:学校在社会中的作用,个人在校园文化中的责任。

3.3.3 主题演讲:邀请校友或社会人士分享学校生活对个人成长的影响。

第四章:朋友与社会4.2 教学内容:4.2.1 朋友的概念:朋友是相互理解、相互支持的人际关系。

《我与社会》

一、教学目标

1.理解社会生活的丰富多彩,感受社会关系的不同类型。

2.认识个人与社会的关系,提高参与社会生活的能力。

3.培养学生关心社会、热爱社会的情感。

二、教学重难点

1.重点:个人与社会的关系。

2.难点:理解不同的社会关系。

三、教学方法

讲授法、讨论法、案例分析法。

四、教学过程

1.导入

1.展示一些社会生活的图片或视频,引导学生思考自己与社会的联系。

2.提问学生:“你在生活中参与了哪些社会活动?”

2.新课讲授

1.感受社会生活:通过案例分析和学生分享,让学生体会社会生活的

丰富多彩,包括经济生活、政治生活、文化生活等方面。

2.我们都是社会的一员:讲解个人与社会的关系,个人是社会的有机

组成部分,人的身份是在社会关系中确定的。

介绍不同的社会关系,

如血缘关系、地缘关系、业缘关系等。

3.小组讨论

1.讨论个人在社会中的作用和责任。

2.分享自己在不同社会关系中的角色和感受。

4.课堂总结

1.总结个人与社会的关系,强调每个人都应该积极参与社会生活,为

社会发展做出贡献。

2.布置作业:观察自己身边的社会现象,写一篇短文谈谈自己对社会

生活的感受。

《我与社会》教学设计教学设计《我与社会》一、教学目标:1.使学生了解社会的概念及其与个体的关系;2.启发学生积极参与社会活动的意识;3.培养学生的社会责任感和社交技能。

二、教学内容与方法:1.教学内容:社会的概念、社会与个体的关系、积极参与社会活动的意义、社会责任和社交技能的培养。

2.教学方法:探究式教学、小组讨论、案例分析、角色扮演等。

三、教学过程:1.导入(5分钟):教师通过展示社会中的各种场景图片,引导学生思考社会是什么,以及社会对个体的影响。

2.概念讲解(10分钟):教师向学生解释社会的概念,并引导学生讨论社会中的各种角色和组织。

3.个体与社会的关系(15分钟):教师通过小组讨论的方式,引导学生思考个体与社会之间的相互影响关系,并分析个体在社会中的作用和责任。

4.积极参与社会活动的意义(15分钟):教师通过案例分析社会上的一些公益活动和志愿者活动,引导学生思考积极参与社会活动对个体和社会的意义。

5.社会责任和社交技能的培养(15分钟):教师向学生介绍社会责任的概念,以及在社交活动中应具备的一些基本的社交技能,并通过角色扮演的形式让学生练习这些技能。

6.案例分析(15分钟):教师给学生提供一些社会问题的案例,鼓励学生参与讨论,让学生思考如何解决这些问题,并提出自己的想法和建议。

7.活动设计(15分钟):教师让学生自主分组,设计一个有益于社会的活动,并在小组内讨论活动的具体实施方案。

8.总结(10分钟):四、教学评价:1.学生的讨论和回答问题的参与度;2.小组设计的活动方案的创意和可行性;3.学生对社会责任和社交技能的理解程度;4.学生在角色扮演中的表现和练习效果。

五、作业布置:要求学生结合所学内容,写一篇《我与社会》的心得体会,包括对社会的认识、个体与社会的关系、积极参与社会活动的意义以及自己在实际生活中如何践行社会责任等方面的内容。

六、教学延伸:引导学生关注社会中的一些公益组织和志愿者活动,鼓励学生参与其中,并及时反馈和分享自己的经验与感受。

《我与社会》导学案第一课时一、背景介绍在我们生活的社会中,每个人都扮演着不同的角色,承担着各种责任和义务。

而作为青少年学生,我们更应该认真思考自己与社会的关系,努力成为对社会有益的人才。

本导学案将围绕《我与社会》这一主题展开,引导学生认识自己在社会中的作用和责任,培养学生的社会责任感和社会意识。

二、学习目标1. 了解社会的基本构成和运作机制,认识社会的复杂性和多样性。

2. 理解个人与社会之间的相互关系,思考个人在社会中的作用和责任。

3. 培养学生的社会责任感和社会意识,激发学生参与社会活动的积极性和热情。

三、教学内容1. 什么是社会?社会的基本构成和运作机制。

2. 个人与社会的关系:个人的成长与社会的发展。

3. 社会责任感和社会意识的培养。

四、教学过程第一课时:社会是什么?1. 导入:通过图片、视频等形式向学生展示不同的社会场景,引导学生思考社会是什么,社会中有哪些元素构成。

2. 讲解:讲解社会的基本定义和构成要素,引导学生认识到社会的复杂性和多样性。

3. 活动:组织小组讨论,让学生探讨社会中不同群体和角色的作用,理解社会的多样性。

第二课时:个人与社会1. 导入:通过案例分析和故事讲述,引导学生思考个人与社会的关系,个人的行为如何影响社会。

2. 讨论:引导学生思考个人在社会中的作用和责任,激发学生的社会责任感。

3. 活动:组织学生分享自己在社会中的体验和感悟,培养学生的社会意识和社会责任感。

第三课时:社会责任感的培养1. 导入:通过名人事迹、社会公益活动等形式,向学生展示社会责任感的重要性。

2. 讨论:引导学生探讨如何培养自己的社会责任感,如何通过实际行动为社会做出贡献。

3. 演练:组织学生开展社会实践活动,让学生深入社区、学校等地方,体验社会责任感的实际表现。

五、课堂总结通过本节课的学习,希望学生能够认识到个人与社会的密切关系,培养自己的社会责任感和社会意识,不断提升自己的社会参与能力和担当精神,为社会的和谐发展做出积极贡献。

第一课第一框《我与社会》教学设计

一、单元素养目标

【2022新课标】

道德修养:能够了解个人生活和公共生活中基本的道德要求和行为规范,形成初步的道德认知和判断,能够明辨是非善恶;通过体验、认知和践行,养成良好的道德品质。

法治观念:初步具备备依法参与社会生活的能力;辨别媒体中的不良信息,了解网络环境中如何保护未成年人隐私等合法权益。

健全人格:理解个人与社会的关系、学会处理与社会的关系;热爱社会、热爱生活;在团队合作互动中增强合作精神和领导力。

责任意识:关心社会,服务社会,主动参与志愿服务活动、社区服务活动,具有奉献精神、担当精神;

二、课时核心素养目标

【健全人格】

1.知道了解社会生活的方式,感受社会生活的意义

2.明确个人是社会的有机组成部分,人的身份是通过社会关系确定的

3.初步形成交往与沟通的能力,更好地与父母、老师、同学和社会上的其他人交往,从而顺利地适应社会生活:

4.培养全面、证分析问题的能力。

三、教学重点与难点

【重点】【难点】个人与社会的关系

四、教学过程。

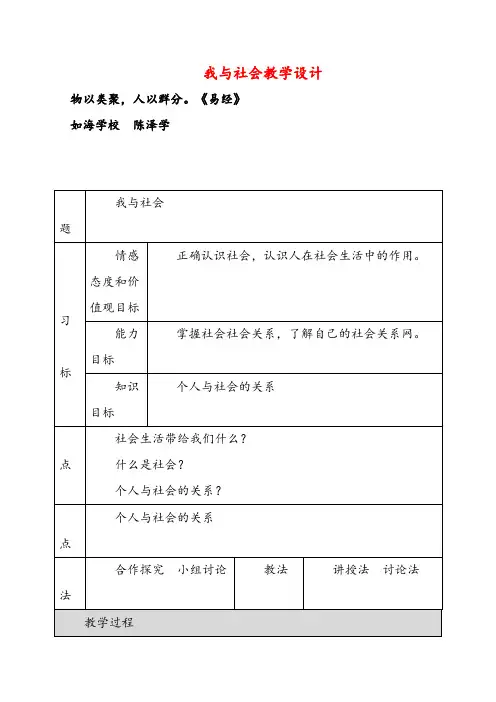

我与社会教学设计物以类聚,人以群分。

《易经》

如海学校陈泽学

【素材积累】

从诞生的那一刻起,我们就像一支离弦的箭,嗖嗖地直向着生命的终点射去。

但我们无论怎样地气喘吁疾步如飞,也赶不上岁那轻捷的步履。

她无声无息波澜不惊地带走纷沓的人群,卷走一个又一个朝代,不在世界的任何一个角落停留,也不在心灵的重重羁绊前稍一驻足。

无论历经了多少沧海桑田的变迁,她永远年轻、纯洁、轻盈、清澈如初。

时光不老人易老。

穿行在一片又一片洁白的日子里,我们可曾朝涂曦霞,暮染烟岚,在她的脉络里注进拼搏的汗水,把每一页洁白的日子都涂成一幅斑斓的图画,剪成一贴丰满的记忆穿行在一片又一片洁白的日子里,我们可曾删繁就简,除去芜杂的枝蔓,抖落发黄的往事,省略多余的情节,向着既定的目标轻装向前。

第一单元走进社会生活第一课丰富的社会生活第1课时我与社会一、学习目标1.了解社会方式是多种多样的,感受社会不同的社会生活。

2.关注不断变化的社会生活,培养关心社会的行为。

3.知道社会关系是复杂的,在不同的社关系中,我们具有不同的身份。

4.正确理解个人与社会的关系,从而积极融入社会。

二、自主预习中形成了各种社会关系。

的有机组成部分。

中确定。

在不同的社会关系中,我们具有的身份。

三、合作探究在社会舞台上,在不同的社会关系里,每个人都有着不同的身份。

现在,我们是中学生,是父母的儿女,是老师的学生,是同学的同学……将来,我们会做爸爸或妈妈,会成为科学家、教师、艺术家、公务员、农民、工人……随着环境的变化,我们会不断地变换自己的身份。

1.请在下表中填写自己现在所处的四种社会关系,并说出这些关系中自己的身份是什么?2.结合材料,谈一谈你对个人与社会关系的理解。

四、随堂演练1.当我们观看天安门广场的升旗仪式时,我们的感受是()A.很热闹,场面震撼B.作为中国人,我自豪,我激动C.能到北京天安门,太幸运了D.升国旗仪式见多了,没啥特别2.随着我们年龄的增长,在社会中我们()①不再关心国家发展②对社会生活的感受越来越丰富、认识越来越深刻③会更加关注社区治理,并献计献策④会与越来越多的人打交道A.①②③ B.①②③ C.②③④ D.①②④“小网”,正是由于这样一个个的“小网”在无限地延伸,才组成了社会这张漫无边际的“大网”,每个人都是社会这张“大网”上的一个“结点”。

这启示我们需要()A.融入社会生活 B.沉浸在个人的生活圈子,不与他人接触C.不接触复杂的社会生活 D.只融入学校的学习生活4.北宋著名的政治家、文学家范仲俺的千古名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”所蕴涵的人生道理是()5.联系实际,实话实说:社会生活日新月异,社会的发展变化就在我们的周围。

通过一切可能的途径,了解一下最近五年来自己周围的社会生活发生了哪些可喜的变化?五年来,我的家庭发生了这些变化?五年来,我所在城市或村庄发生了这些变化?五年来,我的周围还发生了这些变化?思考:看到这些变化你的感受是什么?【答案】二、自主预习1.社会交往2.社会3.社会关系不同三、合作探究1.所处社会关系父女关系师生关系同窗关系邻里关系对应身份女儿学生同学邻居2.每个人都是社会上的一员,社会就是有我们这样的许多个体组成的一个整体。

部编版道德与法治八年级1.1《我与社会》教学设计课题《我与社会》单元第一单元学科道德与法治年级八年级学习目标核心素养目标:健全人格:理解个人与社会的关系,主动适应社会生活,热爱生活、积极进取。

体味随着自身的成长,对社会生活的感受越来越丰富,认识越来越深刻。

责任意识:理解个人与社会的相互依存关系,积极参与支援服务活动、社区服务活动,热爱自然,培养担当精神。

重点个人与社会的关系难点个人与社会的关系教学环节教师活动学生活动导入新课新课导入思考:小林是否脱离了社会生活?参与社会生活有什么意义?提示:小林没有积极主动融入社会生活,但是并没有脱离社会,他通过网络与社会发生联系。

参与社会生活会使我们对社会生活的认识越来越丰富,更好的融入社会。

由此,引出本课主题--《我与社会》重点问题1.我们通过哪些方式了解社会2.参与社会生活的意义3.个人与社会的关系4.几种主要的社会关系阅读材料,学生小组讨论,思考:小林是否脱离了社会生活?参与社会生活有什么意义?讲授新课第一目感受社会生活探究一了解社会生活的方式聊聊暑期生活:你的暑假是如何度过的?去了哪些地方?发生了哪些趣事?参与了哪些有意义的社会活动?提示:参与社会生活的方式是多种多样,去书店看书,等等笔记:了解社会的方式(1)到农村、社区、工厂参与社会实践活动;聊聊暑期生活:你的暑假是如何度过的?去了哪些地方?发生了哪些趣事?参与了哪些有意义的社会活动??学生分组,分享一下(2)阅读报纸书籍、收看电视新闻、上网查询;(3)参加公益活动、夏令营活动;(4)广交益友等。

探究二:参与社会生活的意义结合材料:宋某某,终身禁入思考:我们在参与社会生活时需要注意什么?提示:我们会与越来越多的人打交道,对社会生活的感受越来越丰富、认识越来越深刻。

在这个过程中我们要以积极、正确的方式融入社会。

结合材料:一群中学生点亮社区治理“明灯”思考:材料中中学生的做法启示我们参与社会生活有什么意义?提示:我们会更加关注社区治理,并献计献策。

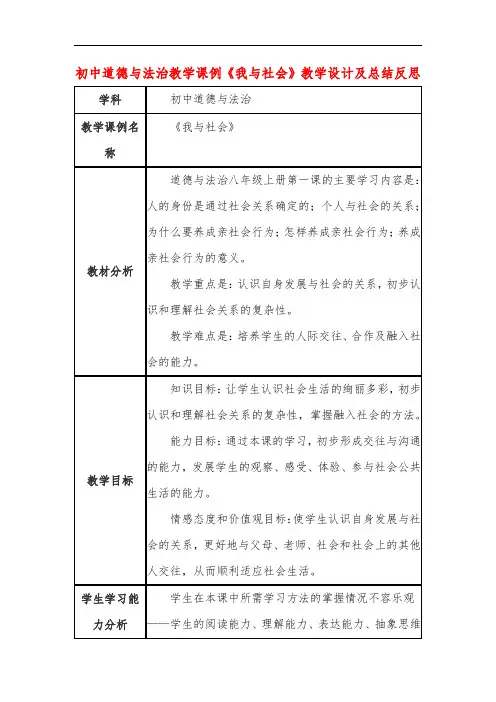

部编版2020年八上道德与法治教学设计(含反思)第1单元第1课第1课时《我与社会》一. 教材分析《道德与法治》是我国的一门重要课程,旨在培养学生的道德素质和法律意识。

部编版2020年八上《道德与法治》第1单元第1课《我与社会》是该课程的一个重要内容。

本课主要让学生认识到自己与社会的关系,理解社会规范,培养良好的社会行为习惯。

教材通过生动的案例、有趣的活动,引导学生思考自我与社会的关系,提高自我认知和社会责任感。

二. 学情分析八年级的学生正处于青春期,开始独立思考,对自我和社会有了一定的认识。

但部分学生对社会规范的理解还不够深入,社会行为习惯有待提高。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的个体差异,引导他们主动参与课堂,提高他们的道德素质和法律意识。

三. 教学目标1.让学生理解自己与社会的关系,认识到社会规范的重要性。

2.培养学生良好的社会行为习惯,提高社会责任感。

3.引导学生学会与他人合作,提高团队协作能力。

四. 教学重难点1.重点:让学生认识到自己与社会的关系,理解社会规范。

2.难点:培养学生良好的社会行为习惯,提高社会责任感。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析典型案例,引导学生思考自我与社会的关系。

2.讨论法:学生分组讨论,培养学生的团队协作能力和口头表达能力。

3.实践活动法:设计相关实践活动,让学生在实践中培养良好的社会行为习惯。

六. 教学准备1.准备典型案例,用于引导学生分析自己与社会的关系。

2.准备相关讨论题目,引导学生进行深入思考。

3.准备实践活动材料,确保实践活动顺利进行。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示一些社会现象,如公共场所乱扔垃圾、排队加塞等,引导学生思考这些现象与自己的关系。

2.呈现(10分钟)呈现教材中的典型案例,让学生分析案例中的人物是如何与社会互动的,他们遇到了哪些问题,是如何解决的。

3.操练(10分钟)学生进行小组讨论,让学生结合自己的生活经验,谈谈自己对社会规范的认识,以及如何在生活中遵守社会规范。

《我与社会》教案一、学习目标1.了解社会生活是绚丽多彩的,准确理解置身参与社会生活的意义。

2.准确理解个人与社会的关系,理解“社会化对人的成长的影响”微思考:课件出示:《印度狼孩》思考问题:人能不能离开社会而生存发展?微故事:1920年,在印度加尔各答东北的一个名叫米德纳波尔的小城,人们常见到有一种“神秘的生物”出没于附近森林,往往是一到晚上,就有两个用四肢走路的“像人的怪物”尾随在三只大狼后面。

后来人们打死了大狼,在狼窝里终于发现这两个“怪物”,原来是两个女孩。

其中大的年约七八岁,小的约两岁。

这两个小女孩被送到孤儿院去抚养,还给她们取了名字,大的叫卡玛拉,小的叫阿玛拉。

到了第二年阿玛拉死了,而卡玛拉一直活到 1929年。

这就是以前轰动一时的“狼孩”一事。

微感悟:1、对人类影响起决定作用的是基因遗传还是外界环境?2、人的成长能否离开社会?3、为了我们的成长和发展我们应该怎样做?对我们有何意义?第一单元走进社会生活人的成长离不开社会。

我们要主动理解社会,积极融入社会,在鲜活的社会课堂中学习、成长,在异彩纷呈的社会实践中锻炼、发展。

投身于社会的过程,也是我们走向成熟的过程。

(二)自主预习1、个人是社会的有机组成部分。

人在生产、生活和交往过程中逐渐形成了错综复杂的社会关系,这些社会关系构成了人类赖以生存的社会。

2、人的身份是在社会关系中确定的。

在不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

3、在参与社会生活过程中,你有哪些感受?4、社会生活给我们带来哪些变化?5、个人与社会的关系是怎样的?6、社会关系对我们的身份有何影响?(三)合作探究知识模块一感受社会生活探究一:教材P2~3使用你的经验1、结合以上情境和你的经验,说说我们能够通过哪些方式了解社会生活。

2、在参与社会生活的过程中,你有哪些感受?提示:要求写明是什么方式,点明有何感受。

(1)到农村、社区、工厂参与社会实践活动;到社区实行社会调查;阅读报纸、收看电视;上网查询;等等。

《我与社会》教学设计【教学目标】知识目标:知道了解社会方式是多种多样的,感受社会不同的社会生活,体会社会生活的绚丽多彩。

能力目标:学生在情境中探究、追问,拓宽思维的深度及广度,能理解不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

情感、态度与价值观:通过学生活动,谈论与分析,从而理解个人与社会的关系,初步培养学生积极融入的意识。

【教学重难点】教学重点:不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

教学难点:理解个人与社会的关系。

【教学方法】合作探究的教学方法。

【教学时间】1课时教学过程:一、新课导入随着经济全球化深入发展、社会信息化持续推进,社会生活空间极大延展,社会生活内容更加丰富。

课件:丰富的社会生活的图片。

同学们,你了解我们的社会吗?你知道个人与社会的关系吗?今天就让我们一起去感受绚丽多彩的社会生活,体味生活的美好,明确自己在社会中的身份,更好地承担自己的责任。

今天我们就学习《我与社会》二、新课学习探究一感受社会生活活动一了解社会生活情景一周六早上6点30分,李铭和爷爷到公园晨练。

他们发现公园新增了些健身器材,健步道上也铺上了塑胶,跑步可舒服了。

情景二上午8点2021李铭的妈妈到家门口的菜市场买菜。

他们发现蔬菜品种多了,蔬菜可新鲜了。

情景三下午3点15分,李铭和同学一起到敬老院看望老人,教老人用手机上网。

情景四晚上7点10分,李铭和爸爸一起看有关《大国工匠》的新闻,交流关于新闻的看法。

1在李铭的一天中,他做了哪些事情?2你通过哪些方式了解社会生活?3在参与社会生活的过程中,你有哪些感受?小结:我们可以通过观察,亲身实践,与人交流,看报纸、听广播、看电视、上网、旅游,等各种方式来了解社会生活,来感受社会生活的美好。

2合作探究:出示材料“中学生小华的日记节选”,暑假里,中学生小华经历了很多“大事”,以下是他的日记节选:7月16日我今天到科技的儿童乐园当志愿者,引导和照顾前来玩耍的小朋友,一天下来,虽然累得精疲力尽,却很有成就感!7月25 日在外婆家,我和表弟一起熬菜园里除草、采摘蔬菜,既体会到了劳动的艰辛,也感受到劳动的乐趣。

《我与社会》导学案

【学习目标】

知识目标初步形成交往与沟通的能力,从而顺利适应社会生活

能力目标认识到自身发展与社会的关系,初步认识和理解社会的复杂性

情感态度与价值观目标增进热爱社会的情感,更好地与父母、老师、同学和社会上的其他人交往

【重点难点】

学习重点:让学生认识到自身发展与社会的关系,初步认识和理解社会的复杂性。

学习难点:培养学生人际交往、合作及融入社会的能力。

学习过程:

一、导入新课

(展示图片)情景剧:小明的一天。

分析:通过小明一天的活动,你感受到了什么?

提示:小明一天的生活是丰富多彩的。

教师过渡:我们今天就学习我们在社会生活中的活动。

二、新课讲授

目标导学一:感受社会生活

(一)丰富的社会生活

活动一:图片欣赏(展示图片)

1.这几幅图片分别是什么内容?

提示:第一幅是参观工厂;第二幅是参加农村劳动;第三幅是听法制讲座;第四幅是集体活动。

2.这些活动给你什么感受?

提示:我们的社会生活绚丽多彩。

教师总结:我们的生活是丰富多彩的。

3.同学们思考一下,还有哪些我们参与过的社会生活?

提示:到敬老院参加义工活动;到景区旅游;为社区发展提建议等。

4.参加这些活动有什么意义?

提示:我们会与越来越多的人打交道,对社会生活的感受越来越丰富、认识越来越深刻。

我们会更加关注社区治理,并献计献策;会更加关心国家发展,或为之自豪,或准备为之分忧。

教师总结:多种多样的社会生活,让我们更好地融入社会,也让我们更好地参与社会的发展与进步。

目标导学二:我们都是社会的一员

(二)个人与社会的关系

活动二:社会关系网(展示图片)

1.分析:你对这个网络是如何理解的?

提示:个人是社会的有机组成部分。

如果把个人看成点,把人与人的关系看成线,那么,由各种关系连接成的线就织成一张“大网”,每个人都是社会这张“大网”上的一个“结点”。

2.(展示图片)识别几种社会关系:

提示:同学关系。

提示:师生关系。

提示:母子(女)关系。

提示:消费关系。

3.分析:四幅图片及社会关系网告诉我们一个什么道理?

提示:我们会参与各种各样的社会关系。

活动三:情景图片展示

我是消费者我是大哥哥

1.读图分析:在这些社会关系中,人的身份是一定的吗?

提示:在社会关系中,人的身份不是确定不变的。

教师总结:人的身份是在社会关系中确定的。

在不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

2.分析自己参与了哪些社会关系,在这些关系中扮演着什么身份。

提示:父子(女)关系,扮演儿子(女儿);师生关系,扮演学生;同学关系,扮演同学;公共关系,扮演公民;等等。

活动四:小辩论

让学生分成两组,对以下两个话题进行辩论:

(1)人是否可以离开社会而单独存在?

(2)一个人的成功,完全是他个人奋斗的结果吗?

让学生搜集资料,更进一步地理解人的成长和发展与社会是密不可分的。

三、课堂总结

本节课是我们本学期的第一站,通过学习,我们感受到了丰富的社会生活,了解到了我们的身份是通过社会关系确定的。

板书设计:

我与社会⎩⎨⎧

感受社会生活⎩⎨⎧社会生活绚丽多彩社会生活成就我

我们都是社会的一员⎩⎨⎧个人是社会的有机组成部分人的身份是在社会关系中确定的

教学反思:

在本节课教学中,我在情境创设法教学尝试中,注意引用有针对性和新颖性的案例和故事,激发学生的积极性和主动性,为小组的合作探究做好准备。

在合作探究式教学活动的尝试中,注意到要适合学生在学习中思维活动所经历的过程与发展,让他们成为协同共事、协同研究的团体,体现了课改的精神。