《我与社会》教案

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:2

我与社会-部编版八年级道德与法治上册教案一、教学目标1.了解社会的定义和特点;2.掌握社会成员之间的关系,如家庭、社区、学校等;3.掌握社会规范的概念,如公德、礼仪、法律等;4.了解社会问题的存在,并知道如何担当自己的社会责任。

二、教学重点1.社会的定义和特点;2.社会成员之间的关系;3.社会规范的概念;4.担当社会责任。

三、教学难点1.社会问题的存在;2.如何担当自己的社会责任。

四、教学过程1. 社会的定义和特点1.引入:小组讨论,思考社会的定义2.课件展示:用图表等方式呈现社会的特点3.讲解:解释社会的含义,并结合实际案例讲解社会的特点。

2. 社会成员之间的关系1.讲解:介绍家庭、社区和学校等社会成员之间的关系2.图表展示:用图表等方式呈现社会成员之间的关系3.举例:结合实际案例讲解社会成员之间的关系3. 社会规范的概念1.讲解:介绍公德、礼仪、法律等社会规范的概念2.课件展示:用图表等方式呈现社会规范的概念3.讨论:小组讨论社会规范的作用和意义4. 担当社会责任1.讲解:解释社会问题的存在以及如何担当自己的社会责任2.举例:结合实际案例讲解如何担当社会责任3.案例分析:分析现实中存在的社会问题,并探讨如何解决这些问题五、教学评价1.小组讨论:评价小组讨论的质量和成果2.课堂互动:评价课堂互动的质量和积极性3.测验评估:通过测验评估学生对社会概念和解决社会问题的掌握情况。

六、课后作业1.搜集一则社会新闻,并思考如何担当自己的社会责任;2.思考并写下自己的看法,如何让社会更美好。

部编版道德与法治八年级上册《1.1 我与社会》教学设计一、教学目标1.知识目标:让学生了解社会是由个人组成的,个人离不开社会,社会离不开个人。

引导学生认识个体与社会的关系,了解个人在社会发展中的重要性和意义。

帮助学生理解社会对个人的影响以及个人对社会的作用。

2.能力目标:培养学生分析社会现象和问题的能力,理解个人与社会的关系。

提高学生的社会参与意识,培养学生的实践能力和社会责任感。

3.情感、态度、价值观目标:引导学生树立正确的社会观念,增强社会责任感和归属感。

培养学生的集体主义精神,促进学生对社会的关注和热爱。

帮助学生理解个体在社会中的价值和意义,激发学生的学习积极性和进取心。

二、教学重点个人与社会的关系:个人离不开社会,社会离不开个人。

个体在社会中的角色和责任:个人在社会发展中的重要性和意义。

三、教学难点如何引导学生深入理解个体与社会的关系,并在此基础上树立正确的社会观念。

如何通过生动、具体的事例让学生更好地体会和理解个体在社会中的角色和责任。

四、教学过程环节一:导入新课——故事导入【教师活动】讲述一个关于个人与社会相互依存、相互影响的故事,引导学生思考:这个故事告诉我们什么?我们生活在一个什么样的社会中?我们应该如何看待自己与社会的关系?【学生活动】自由发言,分享自己的感受和想法。

【教师总结】社会是由个人组成的,每个人都离不开社会,同时社会也离不开个人。

每个人都在社会中扮演着不同的角色,承担着不同的责任。

今天我们就来探讨一下“我与社会”这个话题。

现在我们正式进入课程学习。

【设计意图】通过故事导入,激发学生的学习兴趣和好奇心,同时引出本节课的主题——我与社会。

环节二:新课学习——我与社会的关系【教师讲解】首先,我们要明确一点:个人是社会的成员,每个人的成长和发展都离不开社会。

而社会的进步和发展也需要每一个人的参与和贡献。

因此,个人与社会是紧密相连、相互依存的。

下面我们通过几个例子来进一步理解这一关系。

《我与社会》教案第一章:认识社会1.1 学习目标:让学生了解社会的概念、特点和构成要素,理解个人与社会的关系。

1.2 教学内容:1.2.1 社会的概念:人类共同生活在一起,形成一定的组织、制度和规范,以实现共同的目标和利益。

1.2.2 社会的特点:多样性、复杂性、发展性、互动性。

1.2.3 社会的构成要素:人口、物质、文化、制度。

1.3 教学活动:1.3.1 引导学生思考:什么是社会?我们生活在什么样的社会中?1.3.2 小组讨论:社会与个人的关系,个人在社会中的作用和责任。

1.3.3 案例分析:分析社会现象,理解社会规律。

第二章:家庭与社会2.1 学习目标:让学生了解家庭在社会中的地位和作用,认识到家庭和谐对社会的重要性。

2.2 教学内容:2.2.1 家庭的概念:家庭成员之间相互依赖、相互关爱的小型社会单位。

2.2.2 家庭在社会中的地位:家庭是社会的基本单位,是个人成长的第一环境。

2.2.3 家庭的作用:情感支持、生活照顾、教育培养、社会化过程。

2.3 教学活动:2.3.1 家庭照片分享:让学生带来家庭照片,分享家庭故事,感受家庭温暖。

2.3.2 小组讨论:家庭在社会中的作用,家庭和谐对社会的影响。

2.3.3 角色扮演:模拟家庭场景,让学生体验家庭关系和责任。

第三章:学校与社会3.1 学习目标:让学生了解学校在社会中的地位和作用,认识到个人在校园文化中的责任。

3.2 教学内容:3.2.1学校的概念:教育机构,培养学生全面发展的重要场所。

3.2.2学校在社会中的地位:学校是培养人才、传承文化的重要载体。

3.2.3学校的作用:教育培养、文化交流、社会化过程。

3.3 教学活动:3.3.1 校园参观:带领学生参观校园,了解学校设施和组织结构。

3.3.2 小组讨论:学校在社会中的作用,个人在校园文化中的责任。

3.3.3 主题演讲:邀请校友或社会人士分享学校生活对个人成长的影响。

第四章:朋友与社会4.2 教学内容:4.2.1 朋友的概念:朋友是相互理解、相互支持的人际关系。

《我与社会》

一、教学目标

1.理解社会生活的丰富多彩,感受社会关系的不同类型。

2.认识个人与社会的关系,提高参与社会生活的能力。

3.培养学生关心社会、热爱社会的情感。

二、教学重难点

1.重点:个人与社会的关系。

2.难点:理解不同的社会关系。

三、教学方法

讲授法、讨论法、案例分析法。

四、教学过程

1.导入

1.展示一些社会生活的图片或视频,引导学生思考自己与社会的联系。

2.提问学生:“你在生活中参与了哪些社会活动?”

2.新课讲授

1.感受社会生活:通过案例分析和学生分享,让学生体会社会生活的

丰富多彩,包括经济生活、政治生活、文化生活等方面。

2.我们都是社会的一员:讲解个人与社会的关系,个人是社会的有机

组成部分,人的身份是在社会关系中确定的。

介绍不同的社会关系,

如血缘关系、地缘关系、业缘关系等。

3.小组讨论

1.讨论个人在社会中的作用和责任。

2.分享自己在不同社会关系中的角色和感受。

4.课堂总结

1.总结个人与社会的关系,强调每个人都应该积极参与社会生活,为

社会发展做出贡献。

2.布置作业:观察自己身边的社会现象,写一篇短文谈谈自己对社会

生活的感受。

我与社会教案(精选15篇)我与社会教案第1篇一、教学目标:1、通过观察自己周边大人们学习的情况,感受当今的社会是学习的社会,学习将伴随人的一生。

2、感受社会的发展和文明程度的不断提高,给人们提出了新的要求,不学习就会落伍。

3、在观察中找到身边的榜样,并从大人们“学而不厌”、“学习不止”中受到鼓舞。

二、教学重点:通过看图,让学生知道当今社会,不论男女老少,都不断地学习,接受新鲜事物。

教学难点:通过学习,培养学生学习大人们“学而不厌”、“学习不止”的精神。

教学关键点:通过学习,启发学生珍惜时间,抓紧学习,掌握更多知识和本领。

三、前准备:a)教学课件。

b)要求学生做好调查,家里的人近两年来新学到什么知识和本领,现在又在学什么?四、教学过程:1、谈话引入,检查调查结果。

(学生都说出家里人近两年新学到的知识和本领,教师以一个学生小明家为例,向同学们展示一下。

)2、电脑出示课本40~41页的八幅图,每幅图都有旁白说明3、小组讨论:他们都那么大了,为什么还要学习?4、引出课题:大家都在学5、师说:小明爷爷是一位种田能手,很多事情都干,是村里有名的能人。

现在,爷爷遇到了新问题。

电脑出示书中42页的三幅图。

6、教师小结:通过过去是劳动能手,今天却遇到了新问题,说明了社会进步真快呀!天天都有新变化。

大人们在抓紧时间学习。

我们要和他们比一比,看谁学得更好。

我与社会教案第2篇一、教学目标:1、初步体验、了解规则在人们生活中的作用。

2、熟悉本校的规则,并能对制定这些规则的意义和作用进行认识、评议。

3、引导学生把遵守规则从外在强制性行为转化为一种自觉需要。

二、教学重点认识、了解规则在学习、生活中的作用。

教学难点熟悉本校的规则,并能对制定这些规则的意义和作用进行认识、评议。

教学关键点引导学生把遵守规则从外在强制性行为转化为一种自觉需要。

三、课程准备(a)教学课件(b)搜集有关规则作用的典型正面反面事例(c)课堂游戏所需的'三个小球四、教学过程(一)导入(a)介绍一位新朋友扬扬,并和他一起唱《文明用语》这首儿歌。

我与社会教学设计物以类聚,人以群分。

《易经》

如海学校陈泽学

【素材积累】

从诞生的那一刻起,我们就像一支离弦的箭,嗖嗖地直向着生命的终点射去。

但我们无论怎样地气喘吁疾步如飞,也赶不上岁那轻捷的步履。

她无声无息波澜不惊地带走纷沓的人群,卷走一个又一个朝代,不在世界的任何一个角落停留,也不在心灵的重重羁绊前稍一驻足。

无论历经了多少沧海桑田的变迁,她永远年轻、纯洁、轻盈、清澈如初。

时光不老人易老。

穿行在一片又一片洁白的日子里,我们可曾朝涂曦霞,暮染烟岚,在她的脉络里注进拼搏的汗水,把每一页洁白的日子都涂成一幅斑斓的图画,剪成一贴丰满的记忆穿行在一片又一片洁白的日子里,我们可曾删繁就简,除去芜杂的枝蔓,抖落发黄的往事,省略多余的情节,向着既定的目标轻装向前。

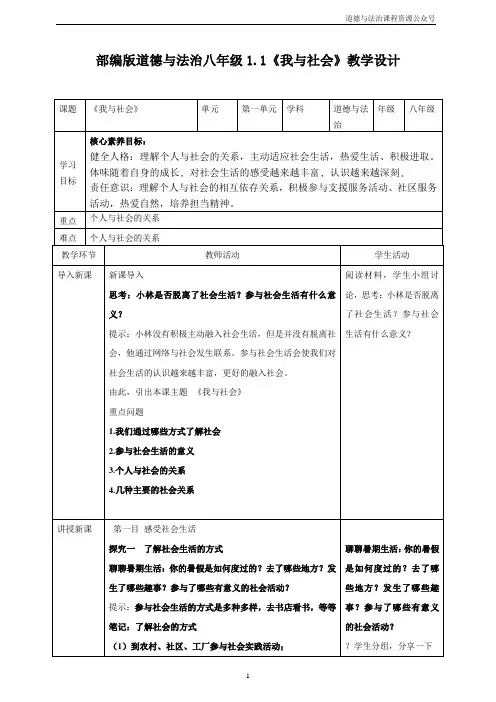

部编版道德与法治八年级1.1《我与社会》教学设计课题《我与社会》单元第一单元学科道德与法治年级八年级学习目标核心素养目标:健全人格:理解个人与社会的关系,主动适应社会生活,热爱生活、积极进取。

体味随着自身的成长,对社会生活的感受越来越丰富,认识越来越深刻。

责任意识:理解个人与社会的相互依存关系,积极参与支援服务活动、社区服务活动,热爱自然,培养担当精神。

重点个人与社会的关系难点个人与社会的关系教学环节教师活动学生活动导入新课新课导入思考:小林是否脱离了社会生活?参与社会生活有什么意义?提示:小林没有积极主动融入社会生活,但是并没有脱离社会,他通过网络与社会发生联系。

参与社会生活会使我们对社会生活的认识越来越丰富,更好的融入社会。

由此,引出本课主题--《我与社会》重点问题1.我们通过哪些方式了解社会2.参与社会生活的意义3.个人与社会的关系4.几种主要的社会关系阅读材料,学生小组讨论,思考:小林是否脱离了社会生活?参与社会生活有什么意义?讲授新课第一目感受社会生活探究一了解社会生活的方式聊聊暑期生活:你的暑假是如何度过的?去了哪些地方?发生了哪些趣事?参与了哪些有意义的社会活动?提示:参与社会生活的方式是多种多样,去书店看书,等等笔记:了解社会的方式(1)到农村、社区、工厂参与社会实践活动;聊聊暑期生活:你的暑假是如何度过的?去了哪些地方?发生了哪些趣事?参与了哪些有意义的社会活动??学生分组,分享一下(2)阅读报纸书籍、收看电视新闻、上网查询;(3)参加公益活动、夏令营活动;(4)广交益友等。

探究二:参与社会生活的意义结合材料:宋某某,终身禁入思考:我们在参与社会生活时需要注意什么?提示:我们会与越来越多的人打交道,对社会生活的感受越来越丰富、认识越来越深刻。

在这个过程中我们要以积极、正确的方式融入社会。

结合材料:一群中学生点亮社区治理“明灯”思考:材料中中学生的做法启示我们参与社会生活有什么意义?提示:我们会更加关注社区治理,并献计献策。

一、感受社会生活活动一感受社会生活情景一周六早上6点30分,李铭和爷爷到公园晨练。

他们发现公园新增了些健身器材,健步道上也铺上了塑胶,跑步可舒服了。

情景二上午8点20分,李铭的妈妈到家门口的菜市场买菜。

他们发现蔬菜品种多了,蔬菜可新鲜了。

情景三下午3点15分,李铭和同学一起到敬老院看望老人,教老人用手机上网。

情景四晚上7点10分,李铭和爸爸一起看有关《大国工匠》的新闻,交流关于新闻的看法。

(1)你通过哪些方式了解社会生活?(2)在参与社会生活的过程中,你有哪些感受?活动二:P3-4探究与分享思考、讨论:(1)小华日记里记录的“大事”,给了你什么样的印象?[来源:学,科,网](2)读了小华的日记,你有什么样的感受?(3)在暑假里,你有那些印象深刻的事可以与同学分享?小结:感受社会生活的意义?(1)我们会与越来越多的人打交道,对社会生活的感受越来越丰富,认识越来越深刻。

(2)我们会更加关注社区治理,并献计献策。

(3)会更加关心国家发展,或为之自豪,或准备为之分忧。

二、每个人都是社会的一员1.看图片,了解个人是社会的有机组成部分。

2.出示一组“小丸子”在不同情境下的图片,引导学生思考同一个人,为什么身份不同?3.向身份不同的陌生人介绍自己。

[来源:学小结:个人是社会的有机组成部分。

人的身份是通过社会关系确定的。

在不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

4.从不同的角度,根据不同的标准,社会关系可以分为那些不同的类型?举例说说明在每种社会关系中,我们都具有什么身份?5.小组活动:绘制我们的社会关系网络图小组讨论,1、2号发言,3、4号纠错,5、6号补充。

讨论结束的小组翻绿牌,组内有争议的翻红牌,老师个别答疑。

五、练习反馈小组互帮活动1、完成核心知识背诵2、做好思维导图3、完成规定作业4、预习新课1、小组安静练习,独立完成。

2、小组完成后翻绿牌。

3、小组讨论,组内有争议的翻红牌,老师个别答疑。

4、组内互批,在错题标识。

《我与社会》教案教案:我与社会一、教学内容二、教学目标1.了解《我与社会》的内容,理解文章的核心思想和主题。

3.通过讨论和思考,引导学生认识到自己在社会中应扮演的角色,培养社会责任感和适应能力。

三、教学重点1.理解文章的核心思想和主题。

四、教学难点引导学生思考个体与社会之间的关系,培养社会责任感和适应能力。

五、教学方法1.问答法:通过提问,引导学生进行思考和探讨。

2.讨论法:通过小组讨论,提高学生的互动参与。

六、教学过程1.导入(10分钟)引导学生回忆一下自己在与社会接触的过程中,曾经遇到的问题和感受,并提出一些问题,如:你曾经在与社会接触中遇到过什么困难?你对社会有哪些感受?你觉得个体与社会之间的关系是怎样的?2.阅读与分析(20分钟)3.引导思考(25分钟)以提问的形式引导学生进行思考和讨论:你认为个体与社会之间的关系是什么样的?个体在社会中应该扮演怎样的角色?个体可以通过何种方式来适应社会?4.展示与分享(20分钟)请学生将自己的观点和意见写在小黑板上进行展示,并进行分享。

然后,引导学生进行小组间的讨论,相互交流观点和看法。

5.归纳总结(15分钟)以小组为单位,总结和归纳在讨论中得出的结论和观点,并进行展示。

然后,教师进行点评和总结。

七、教学反思通过《我与社会》的教学,学生对于个体与社会之间的关系有了更加深入的认识,进一步思考了自己在社会中应该扮演的角色,并认识到了培养和增强自己的社会责任感和社会适应能力的重要性。

同时,教师在教学过程中注重学生的思考和互动参与,激发了学生的学习兴趣,提高了他们的学习效果。

同时,教师还可以通过增加案例讨论、写作练习等方式来进一步拓展学生的思维和能力。

《我与社会》本课是八年级上册的第一课,教材内容设定旨在让学生感受社会生活的绚丽多彩、错综知道我们是社会的有机组成部分,在社会关系中确定身份。

复杂。

知道我们都是社会的一员,1.初步形成交往与沟通的能力,从而顺利适应社会生活;2.认识到自身发展与社会的关系,初步认识和理解社会的复杂性【过程与方法目标】通过生活中的案例分析,认识到自身发展与社会的关系。

【情感态度价值观目标】增进热爱社会的情感,更好地与父母、老师、同学和社会上的其他人交往。

【教学重点】让学生认识到自身发展与社会的关系,初步认识和理解社会的复杂性。

【教学难点】教学难点:培养学生人际交往、合作及融入社会的能力。

社会生活的案例,针对学生的生活坏境收集跟学生密切相关的社会生活实例。

一、导入新课(展示图片)情景剧:小明的一天。

分析:通过小明一天的活动,你感受到了什么?提示:小明一天的生活是丰富多彩的。

教师过渡:我们今天就学习我们在社会生活中的活动。

二、新课讲授(一)丰富的社会生活活动一:图片欣赏1.这几幅图片分别是什么内容?提示:第一幅是参观工厂;第二幅是参加农村劳动;第三幅是听法制讲座;第四幅是集体活动。

2.这些活动给你什么感受?提示:我们的社会生活绚丽多彩。

教师总结:我们的生活是丰富多彩的。

3.同学们思考一下,还有哪些我们参与过的社会生活?提示:到敬老院参加义工活动;到景区旅游;为社区发展提建议等。

4.参加这些活动有什么意义?提示:我们会与越来越多的人打交道,对社会生活的感受越来越丰富、认识越来越深刻。

我们会更加关注社区治理,并献计献策;会更加关心国家发展,或为之自豪,或准备为之分忧。

教师总结:多种多样的社会生活,让我们更好地融入社会,也让我们更好地参与社会的发展与进步。

(二)个人与社会的关系活动二:社会关系网1.分析:你对这个网络是如何理解的?提示:个人是社会的有机组成部分。

如果把个人看成点,把人与人的关系看成线,那么,由各种关系连接成的线就织成一张“大网”,每个人都是社会这张“大网”上的一个“结点”。

《我与社会》教案一、教学目标:1. 让学生理解个人与社会的关系,认识到个人是社会的一员,社会是由个人组成的。

2. 培养学生热爱社会,关心社会,积极参与社会活动的意识。

3. 提高学生与人交往、沟通的能力,学会在社会中正确处理人际关系。

二、教学内容:1. 个人与社会的关系:个人是社会的一员,社会是由个人组成的。

2. 热爱社会,关心社会,积极参与社会活动。

3. 在社会中正确处理人际关系:尊重他人,理解他人,与人和谐相处。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:个人与社会的关系,热爱社会,关心社会,积极参与社会活动。

2. 教学难点:在社会中正确处理人际关系,尊重他人,理解他人,与人和谐相处。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解个人与社会的关系,热爱社会,关心社会,积极参与社会活动。

2. 案例分析法:分析在社会中正确处理人际关系的实例,引导学生学会尊重他人,理解他人,与人和谐相处。

3. 小组讨论法:分组讨论个人在社会中的作用,以及如何热爱社会,关心社会,积极参与社会活动。

五、教学步骤:1. 导入新课:通过提问方式引导学生思考个人与社会的关系。

2. 讲解个人与社会的关系:讲解个人是社会的一员,社会是由个人组成的。

3. 讲解热爱社会,关心社会,积极参与社会活动:引导学生认识到热爱社会的重要性,鼓励学生积极参与社会活动。

4. 分析在社会中正确处理人际关系的实例:通过案例分析,引导学生学会尊重他人,理解他人,与人和谐相处。

5. 小组讨论:分组讨论个人在社会中的作用,以及如何热爱社会,关心社会,积极参与社会活动。

6. 总结与反思:对本节课的内容进行总结,引导学生反思自己在社会中的行为,提出改进措施。

7. 布置作业:布置关于个人与社会关系的课后作业,让学生进一步巩固所学内容。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在小组讨论中的参与情况,了解他们对个人与社会关系的理解程度。

2. 作业完成情况:评估学生对课后作业的完成质量,检查他们对教学内容的理解和掌握。

八年级上册政治教案:我与社会一、教学目标1.了解社会的定义和特点,并理解自己与社会的关系。

2.掌握公民的基本权利和义务,培养公民责任感。

3.了解社会问题和解决社会问题的途径。

4.学会正确表达个人观点和参与社会讨论。

二、教学内容1. 社会的定义和特点•社会的概念和组成要素;•社会的特点和作用。

2. 我与社会的关系•个人与家庭、学校、社区和国家之间的关系;•个人责任感的培养和发展;•公民的基本权利和义务。

3. 社会问题与解决途径•社会问题的种类和涉及的群体;•解决社会问题的途径和方法。

4. 表达个人观点和参与社会讨论•学习辩证思维和倾听他人观点的重要性;•学会正确表达个人观点和参与社会讨论的技巧。

三、教学步骤1. 介绍社会的定义和特点(15分钟)•通过图表和实例,介绍社会的基本概念和组成要素,强调社会的相互关联和相互依赖性。

•通过讨论,引导学生理解社会的特点和作用,如社会的多样性、稳定性和进步性。

2. 探讨我与社会的关系(20分钟)•分组讨论学生与家庭、学校、社区和国家之间的关系,并记录在板书上。

•引导学生思考个人责任感的培养和发展,并鼓励他们积极参与社会活动以实践责任感。

•介绍公民的基本权利和义务,让学生理解自己是公民,并应该履行公民的义务。

3. 分析社会问题与解决途径(30分钟)•通过图片和案例,引导学生识别社会问题的种类和涉及的群体。

•介绍解决社会问题的途径和方法,如政府的作用、志愿者的参与和公益组织的支持。

•分组讨论一项具体的社会问题,并提出解决途径和方法。

4. 学习表达个人观点和参与社会讨论(25分钟)•引导学生了解辩证思维和倾听他人观点的重要性,通过案例分析让学生明白多方观点的丰富性和解决问题的必要性。

•分角色扮演的形式,学习正确表达个人观点和参与社会讨论的技巧。

•鼓励学生结合所学知识,参与社会讨论,表达自己的观点。

四、教学资源•PowerPoint幻灯片•图表和实例图片•案例分析资料•角色扮演任务卡五、教学评估•学生参与课堂讨论的积极程度和展示表达的能力。

《我与社会》教学设计【教学目标】知识目标:知道了解社会方式是多种多样的,感受社会不同的社会生活,体会社会生活的绚丽多彩。

能力目标:学生在情境中探究、追问,拓宽思维的深度及广度,能理解不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

情感、态度与价值观:通过学生活动,谈论与分析,从而理解个人与社会的关系,初步培养学生积极融入的意识。

【教学重难点】教学重点:不同的社会关系中,我们具有不同的身份。

教学难点:理解个人与社会的关系。

【教学方法】合作探究的教学方法。

【教学时间】1课时教学过程:一、新课导入随着经济全球化深入发展、社会信息化持续推进,社会生活空间极大延展,社会生活内容更加丰富。

课件:丰富的社会生活的图片。

同学们,你了解我们的社会吗?你知道个人与社会的关系吗?今天就让我们一起去感受绚丽多彩的社会生活,体味生活的美好,明确自己在社会中的身份,更好地承担自己的责任。

今天我们就学习《我与社会》二、新课学习探究一感受社会生活活动一了解社会生活情景一周六早上6点30分,李铭和爷爷到公园晨练。

他们发现公园新增了些健身器材,健步道上也铺上了塑胶,跑步可舒服了。

情景二上午8点2021李铭的妈妈到家门口的菜市场买菜。

他们发现蔬菜品种多了,蔬菜可新鲜了。

情景三下午3点15分,李铭和同学一起到敬老院看望老人,教老人用手机上网。

情景四晚上7点10分,李铭和爸爸一起看有关《大国工匠》的新闻,交流关于新闻的看法。

1在李铭的一天中,他做了哪些事情?2你通过哪些方式了解社会生活?3在参与社会生活的过程中,你有哪些感受?小结:我们可以通过观察,亲身实践,与人交流,看报纸、听广播、看电视、上网、旅游,等各种方式来了解社会生活,来感受社会生活的美好。

2合作探究:出示材料“中学生小华的日记节选”,暑假里,中学生小华经历了很多“大事”,以下是他的日记节选:7月16日我今天到科技的儿童乐园当志愿者,引导和照顾前来玩耍的小朋友,一天下来,虽然累得精疲力尽,却很有成就感!7月25 日在外婆家,我和表弟一起熬菜园里除草、采摘蔬菜,既体会到了劳动的艰辛,也感受到劳动的乐趣。

部编版八年级道德与法治上册《我与社会》教案及教学反思教学目标1.了解社会的概念和内涵,认识社会的重要性;2.掌握社会成员的身份,学会履行自己在社会中的责任;3.了解社会公德及其所要求的行为规范,培养合格的公民意识;4.认识与己无关的事务也会对自己生活产生影响,学会积极参与社会实践。

教学内容第一课我与社会课前在备课过程中,老师可以为学生准备一些与社会相关的图片或视频,向学生展示社会的多样性和复杂性,让他们对社会有最基础的认识。

课堂1.通过问答环节,引导学生展开对社会的基本认识和理解,例如“什么是社会?社会包括哪些人?社会有什么功能?”等等。

2.帮助学生了解社会成员身份,让学生看到自己在社会中的位置和责任;3.引导学生以社会公德的角度分析和解决问题,让学生逐渐养成合格公民的意识;4.鼓励学生积极参与社会实践活动,让他们感受到参与社会实践的意义和价值。

课后1.让学生回家向家长咨询关于家庭中如何承担社会责任的问题;2.跟踪学生的社会实践参与情况,鼓励学生积极参与社会活动。

第二课社会成员的角色与责任课前在课前,老师可以为学生准备一些社会成员身份相关的案例,引导学生思考和回答一些问题,例如“你知道家长、老师、医生的社会职责分别是什么吗?”课堂1.让学生回顾社会成员身份的内容,帮助他们更加深入了解社会成员的身份和职责;2.引导学生思考社会成员的个体差异与社会公德之间的关系;3.组织讨论,让学生分组,自行协商并表达各自的主张;4.通过个体小结,鼓励学生思考如何在不同的社会角色中承担责任。

课后1.让学生总结自己在社会角色中承担的责任;2.鼓励学生在日常生活中不断探索如何更好地履行自己的社会职责;3.带领学生了解社会公德相关的法律法规,让他们意识到个人行为的合法性和合理性。

第三课社会公德和社会丑恶现象课前通过新闻、电视节目等方式,让学生了解社会丑恶现象,并预先让学生明确某些行为是不符合社会公德的。

课堂1.让学生对社会公德和社会丑恶现象有全面的了解;2.讲解责任相关的法律法规,并向学生宣布相关赏罚措施;3.引导学生了解社会背景,加深对社会问题的认识;4.引导学生发表自己的看法,包括对法律法规的观点和看法。

我与社会教案《我与社会》社会,这是一个多么庞大又神奇的概念啊!对我来说,社会就像一个超级大的游乐场,里面有各种各样好玩的“项目”,还有形形色色的人。

我记得有一次,我跟着爸爸妈妈去菜市场。

哇,那里可真是热闹非凡!卖菜的叔叔阿姨们大声地吆喝着:“新鲜的蔬菜嘞,便宜卖啦!”那声音就像唱歌一样此起彼伏。

我看到一个老奶奶在一个菜摊前挑着菜,她的手有点抖,但是眼睛可亮了,仔细地检查着每一片菜叶。

旁边的摊主是个年轻的阿姨,她笑着对老奶奶说:“奶奶,您放心挑,我这菜都是今天早上刚摘的呢。

”我心想,这就是社会里小小的温暖啊。

就像黑暗里的一盏小灯,虽然不大,但是足够照亮一小片地方。

这时候,我突然觉得社会就像一个大家庭,大家虽然互不相识,但是却有着这样的互动,像亲人一样关心着彼此。

在学校里呢,社会的样子又不一样了。

学校就像一个小社会。

我有好多同学,我们就像一群小蚂蚁,每天忙忙碌碌的。

我的同桌,他呀,是个调皮鬼。

有一次考试,他忘记带橡皮了,急得像热锅上的蚂蚁。

我把我的橡皮分给他一半,他感激地看着我说:“你真是我的救星啊!”我就对他说:“我们在一个班里,就应该互相帮助呀,要是我遇到困难,你肯定也会帮我的。

”这让我想到,在社会这个大集体里,不也是这样吗?大家互相帮助,才能让这个大集体更好地运转。

要是每个人都只想着自己,那社会不就像一辆没有油的汽车,动都动不了了吗?我还和爸爸妈妈参加过社区的义工活动呢。

我们去帮助那些孤寡老人打扫房间。

那些老人的房子里冷冷清清的,看到我们来,他们的眼睛里都闪着光。

有个爷爷拉着我的手说:“小朋友,你们真是好人啊。

”那一刻,我觉得自己做了一件特别了不起的事情。

我想,社会就是由这样一个一个的好人好事组成的呀。

就像无数颗星星组成了浩瀚的星空。

我们每一个人都可以成为一颗星星,发出自己的光。

我在电视上也看到过很多关于社会的事情。

有时候会看到一些不好的现象,比如有人在公共场合大声喧哗,不遵守秩序。

我就会想,这些人怎么这样呢?这就好比在一场大家都很安静看电影的电影院里,突然有人大声打电话,多破坏气氛呀。

《我与社会》

一、教学目标

通过本课的学习,让学生认识到自身发展与社会的关系,初步形成交往与沟通的能力,更好地与父母、老师、同学和社会上的其他人交往,从而顺利适应社会生活。

二、教学重点:

让学生认识到自身发展与社会的关系,初步认识和理解社会的复杂性。

三、教学难点:

培养学生的人际交往、合作及融入社会的能力。

四、教学方法:讲授法、情景法、讨论法

五、教学用具:多媒体课件

六、教学过程:

1、导入

师:大家都比较喜欢《鲁滨逊漂流记》,那么大家想一想:他真的到了世外桃源吗?真的是与世隔绝吗?带着这些问题,我们来学习第五课第一站:我与社会。

首先,让学生自读课文,完成合作释疑。

(以小组为单位进行讨论、总结,并确定一名发言人,其他人做好补充)

①个人与社会的关系是什么?

②什么是社会化?

(学生发言后,学生点评,教师进行归纳总结)

师:通过学习,大家了解到人的发展离不开社会,每个人都是社会的一员,都有一个社会化的过程,我们一起来进一步深入分析、探讨。

2、社会关系网

让同学们看教材第54页的社会关系网状图,问学生:这个关系网说明了什么?

学生回答后,教师总结:我们每个人都离不开社会,每个人都是社会的一份子。

讨论:①我们的生活有哪些方面和社会相关?

②请同学们举例说说每天在生活中所使用的物品,和社会各行各业

有什么样的联系?

③如果离开了社会,人会变成什么样?

学生就这些话题进行讨论,体会日常生活与社会的联系。

小结:我们在社会中生活,吃别人种的粮食,穿别人缝的衣服,住别人造的房子。

我们的大部分知识都是通过别人所创造的语言,由别人传授给我们的,我们应当承认,社会不仅教会了我们各种生活技能,同时也为我们提供了生存

和发展所必需的物质和精神生活产品。

由此可见:个人的生活离不开社会。

2、我们每个人的存在和发展都离不开社会,都有一个社会化的过程

活动一:配着教材第56页的插图,给学生讲心理学中的“感觉剥夺实验”:实验表明,应当积极感受丰富多彩的外界环境,从环境中获得更多的知识和信息,才能发展自己的聪明才智,封闭的环境则会限制人的智力和个性的发展。

活动二:情景探究《狼孩的故事》

思考:这个故事说明了什么?

总结:这个故事说明每个人的存在和发展都离不开社会,都有一个社会化的过程,只有社会化的人才是真正意义上的人,只有在与其他人的交往中,人才能真正成长和发展起来。

活动三:小辩论

让学生分成两组,对以下的两个话题进行辩论:

①人是否可以离开社会而单独存在?

②一个人的成功,完全是他个人奋斗的结果?

让学生搜集资料素材,更进一步地理解人的成长和发展同社会是密不可分的。

(设计辩论这一形式,不仅可以让学生获得知识,还可以锻炼学生的口才和实际能力,培养学生的合作意识,使学生更好地适应社会。

)

七、教学总结

在本站的教学中,要注意让学生自己体会社会对自身的影响,意识到自己每时每刻都生活在社会中,为理解下一站奠定基础。