新史学观念

- 格式:ppt

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:25

读梁启超《新史学》《新史学》是梁启超先生的一部重要著作,书中提出了许多对中国史学发展有着深远影响的观点和理论。

本文将以梁启超的《新史学》为主题,对其主要内容进行概括和分析。

首先,梁启超在《新史学》中提出了“复古与提倡新”的观点。

他认为中国的古代历史学已经停滞不前,需要与西方现代史学相结合,借用西方学术的先进理论和研究方法来推动中国的历史学发展。

梁启超主张通过学习西方史学的成果,以现代历史学为基础,重新审视中国的历史,从而创造出一种具有中国特色的新史学。

其次,梁启超对传统的历史研究方法进行了批判和反思。

他认为传统的史家倾向于重视史实的收集和整理,而忽视了对历史事件背后的原因和动机的研究。

梁启超主张历史研究应该注重对历史背后的原因和动机的分析,以及历史背后的社会、经济、政治等各个方面的影响因素的探究。

他提出,研究历史应该关注历史事件的发生背景、内在逻辑和社会发展的规律,以及历史事件对未来发展的影响,而不仅仅是对历史事件本身的描述和记录。

此外,梁启超还在《新史学》中提出了“大历史观”的概念。

他认为历史研究应该超越个别事件和时间的限制,而是要通过对历史的梳理和总结,把握历史的大趋势和规律。

梁启超主张,研究历史应该从宏观的角度来看待,把握历史发展的整体和全局,以及历史事件之间的相互联系和影响。

他主张将历史研究放在更大的历史背景和人类社会发展的进程中,从而深入理解历史的本质和意义。

总的来说,梁启超的《新史学》是对中国史学传统的一次重要反思和创新。

他提出的“复古与提倡新”的观点,倡导学习西方历史学的成果,以现代历史学为基础,创造出具有中国特色的新史学。

他还提出了对传统的历史研究方法进行批判和反思,主张注重历史事件背后的原因和动机的分析,以及历史背后的各个方面的影响因素的探究。

此外,他还强调了对历史的宏观研究和历史发展的整体把握,提出了“大历史观”的概念。

《新史学》是梁启超思想的一次重要体现,对中国史学的发展具有深远的影响。

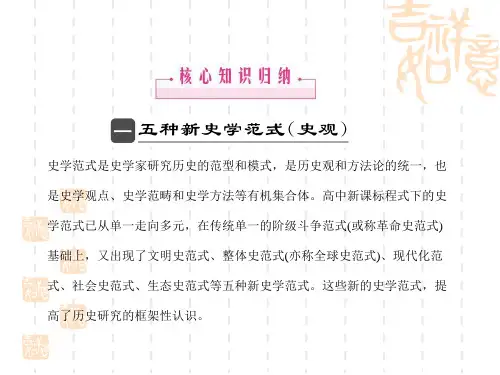

高考中的新史观我们通常所说的“史观”,实际上是指的“史学范式”,属于认识历史的视角问题。

从多种史学范式设计题目,实质上是引导和促使考生从不同视角、用不同方法,去认识丰富多样的历史现象,破解复杂深邃的历史问题。

史学范式是史学家研究历史的范型和模式,它是史学观点、史学范畴和史学方法等的有机集合体。

我国史学研究的范式已从单一走向多元,由传统单一的革命史(阶级斗争史)范式,发展为革命史(阶级斗争史)范式、文明史范式、整体史范式和现代化(近代化)范式等多种史学范式。

1.文明史观(1)基本范畴:①人类文明史划分为物质文明史、精神文明史和政治文明史,三者在相互作用、协调互补中共同发展;②按照不同的发展阶段文明史可分为史前文明、古代文明、近代文明和现代文明等。

(2)突出视角:①从生产力的标准,把人类文明的历程划分为农耕文明和工业文明两个阶段;②把人类社会作为一个整体进行观察,勾勒出人类文明总体演变脉络,总结人类文明成果,在充分肯定人类社会取得进步的同时,揭示其存在的问题。

(3)立意价值:承认历史发展的多样性和统一性,尊重各文明单位的价值取向并不断交流融合。

2.全球史观:(1)基本范畴:世界发展“从分散到整体”、“从封闭到开放”的历程;世界上各地区、各民族之间相互隔绝的状态逐渐被打破;资本主义生产方式向外扩展;资本主义制度逐步在世界范围内确立和扩展;资本主义世界市场的形成和发展;经济全球化和经济区域集团化。

(2)突出视角:人类历史发展过程是从分散向整体发展转变的过程;生产力的发展和世界各地区交往的发展是人类历史发展的两条主线,建立在生产力发展基础之上的世界各地区交往的发展是推动人类社会从分散走向整体发展的决定因素。

(3)立意价值:重视人类间的交往,强调友好交往在人类历史发展进程中的作用。

3.现代化史观:(1)基本范畴:政治上的法制化、民主化进程,即从人治到法制化、从专制政治到民主政治等内容;经济上的工业化进程,即从传统农业到工业化、自然经济到市场化等内容;思想文化上的科学化、大众化进程;社会生活现代化除物质生活的改善和提高外,主要是指城市化和社会组织整合化等。

读梁启超《新史学》感悟梁启超的《新史学》给我留下了深刻的印象,让我从历史研究的角度重新思考了自己的生活和学习。

梁启超在《新史学》中较为突出的思想是“史实至上”,它要求历史研究者不能将自己的价值观和思想观念过度地投射到研究对象之中。

研究者应该遵循史实,尊重事实,客观地呈现历史事件的本来面貌。

这个思想对我产生的启示是,无论在何种情况下,我们都应该客观看待事实,不能将自己的主观意识强加于事实之上。

此外,梁启超还提出了“三史并重”的思想,即对传统历史、文化史和社会史同等重视。

这让我有了更全面地理解历史的能力,并在自己的历史研究中注重从多个角度考察历史事件。

同时,梁启超也极力强调了历史研究者必须具有批判性思维,不能盲目地接受一切史料。

这也是一个在学习和生活中都需要强调的重点,我们必须具有批判性思考的能力,才能更好地理解和应对身边的事物,并做出正确的判断。

最后,梁启超也重视历史的价值观、道德价值、文化传承等方面的研究,提出了“运用历史服务现代”的思想。

通过对历史的深入研究和探讨,我们可以明确发现历史对现代的影响和启示,从而更好地为当代社会服务。

总之,梁启超的《新史学》立足于“史实至上”的基础上,注重了历史的多方面研究和价值观的探索。

读完这本书让我感到很有收获,也让我认识到自己在学习和生活中的一些不足,需要更开放、全面、批判性的思考去应对现实问题。

除了以上几点,梁启超《新史学》中还有一些其他的思想值得探讨。

首先,梁启超强调了历史研究中要注重比较和联系。

他认为通过比较和联系可以发现历史事件的普遍规律,从而更好地理解人类历史发展的整体趋势。

在当今世界多元化、全球化的背景下,比较和联系思维对于我们更好地了解不同国家、地区的历史和文化发展也尤为重要。

其次,梁启超还关注了历史研究方法的革新。

他强调历史研究需要创新思维,注重现代科技手段,如数字化技术、信息化设备等,以更高效、更精确的方式收集、整理、分析和呈现史料,提高历史研究的水平和质量。

读梁启超《新史学》感悟梁启超《新史学》这本书是我近期阅读的一本书籍,读完之后我深受感悟。

梁启超这位大儒在书中提出了许多富有启示性的观点,使我在历史研究方面得到了很大的启发。

通过读梁启超所著的《新史学》,我感受到了历史研究的重要性。

历史可以在很大程度上解释一个国家或民族的现状及发展方向,因此对于一个国家或民族的文化、政治、经济等方面的发展有着很大的指导作用。

梁启超在书中反复强调了“读史使人明智”这一观点,他认为历史不仅可以给我们带来智慧,也可以给我们带来想象力。

在历史的研究中,我们可以学到不同的历史事件的背景、原因和结果,同时也可以通过对历史人物的描述来了解不同时代和文化背景下的人类生活方式、思想观念等等的变化,进而获得更为宽广的人类文明历程的认知。

因此,历史的研究不仅仅是对过去的追忆,更是对未来的思考。

此外,在阅读这本书的过程中,我也意识到,对于历史的研究不仅仅是一种学科的研究,更是一种对人类文明的追寻和对未来的思考。

历史研究中的种种问题,不仅仅局限于历史本身,它更是我们应该思考的东西,这是对人类历程,人类现状和未来发展方向的认识和思考。

我们在研究历史的过程中要有社会责任感和历史使命感,历史的研究要有客观、公正、有价值的结果。

因此作为历史的研究者,我们需要保持开放态度,严谨为本,居于人类文明历程的视角,以时间与空间双重的跨越,通过尽量多的历史细节,推断、验证、裂变思想遗产,从而获得历史发展的真正意义。

总之,阅读梁启超的新史学,对我在历史学领域有了很深的启示,在阅读过程中我深刻体会到历史研究的重要性,并且认识到我必须严谨将其权责与社会责任结合起来,这样才能在人类文明史上发挥更大的作用。

在梁启超的《新史学》中,除了强调历史研究的重要性外,还提出了历史学术研究中应该遵循的一些原则。

他主张历史研究应该是客观的,真实的,并且必须富有价值。

历史学家必须尊重历史事实,坚守事实真相,以便进行更准确的推测和分析。

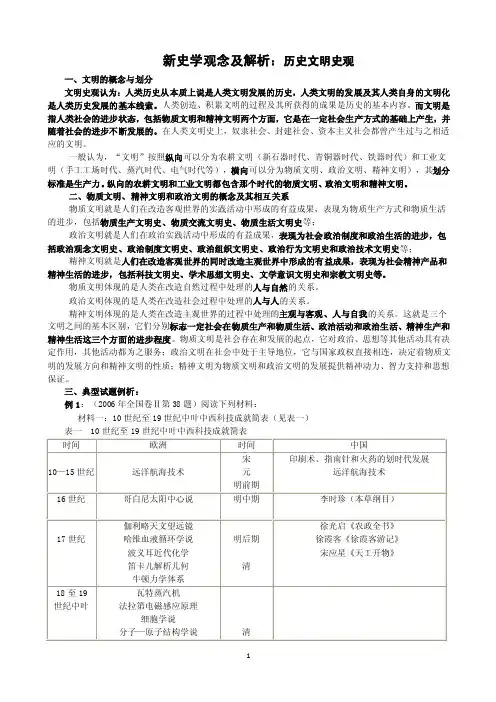

新史学观念及解析:历史文明史观一、文明的概念与划分文明史观认为:人类历史从本质上说是人类文明发展的历史,人类文明的发展及其人类自身的文明化是人类历史发展的基本线索。

人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。

而文明是指人类社会的进步状态,包括物质文明和精神文明两个方面,它是在一定社会生产方式的基础上产生,并随着社会的进步不断发展的。

在人类文明史上,奴隶社会、封建社会、资本主义社会都曾产生过与之相适应的文明。

一般认为,“文明”按照纵向可以分为农耕文明(新石器时代、青铜器时代、铁器时代)和工业文明(手工工场时代、蒸汽时代、电气时代等),横向可以分为物质文明、政治文明、精神文明),其划分标准是生产力。

纵向的农耕文明和工业文明都包含那个时代的物质文明、政治文明和精神文明。

二、物质文明、精神文明和政治文明的概念及其相互关系物质文明就是人们在改造客观世界的实践活动中形成的有益成果,表现为物质生产方式和物质生活的进步,包括物质生产文明史、物质交流文明史、物质生活文明史等;政治文明就是人们在政治实践活动中形成的有益成果,表现为社会政治制度和政治生活的进步,包括政治观念文明史、政治制度文明史、政治组织文明史、政治行为文明史和政治技术文明史等;精神文明就是人们在改造客观世界的同时改造主观世界中形成的有益成果,表现为社会精神产品和精神生活的进步,包括科技文明史、学术思想文明史、文学意识文明史和宗教文明史等。

物质文明体现的是人类在改造自然过程中处理的人与自然的关系。

政治文明体现的是人类在改造社会过程中处理的人与人的关系。

精神文明体现的是人类在改造主观世界的过程中处理的主观与客观、人与自我的关系。

这就是三个文明之间的基本区别,它们分别标志一定社会在物质生产和物质生活、政治活动和政治生活、精神生产和精神生活这三个方面的进步程度。

物质文明是社会存在和发展的起点,它对政治、思想等其他活动具有决定作用,其他活动都为之服务;政治文明在社会中处于主导地位,它与国家政权直接相连,决定着物质文明的发展方向和精神文明的性质;精神文明为物质文明和政治文明的发展提供精神动力、智力支持和思想保证三、典型试题例析:例1:(2006年全国卷Ⅱ第38题)阅读下列材料:材料一:10世纪至19世纪中叶中西科技成就简表(见表一)表一 10世纪至19世纪中叶中西科技成就简表和工具,“真正有系统的实验科学,这时候才第一次成为可能”。

梁启超新史学名词解释

梁启超的“新史学”思想,是中国近代史学发展中的一个重要里程碑。

其核心在于批判传统史学的弊端,强调历史研究应以“求真”为首要任务,以“致用”为目的。

首先,梁启超对于传统史学的批判主要集中在两个方面。

一是传统史学过于偏重政治史,而忽略了社会、经济、文化等方面的研究。

他认为,历史研究应涵盖更广泛的主题,包括人民的生活、社会的变迁、文化的传承等方面。

二是传统史学过于追求“致用”,即服务于政治和道德教化,而忽略了历史的客观性和真实性。

其次,梁启超强调历史研究应以“求真”为首要任务。

他主张通过科学的史料考证和严谨的研究方法,尽可能还原历史的真实面貌。

同时,他也强调历史研究应服务于国家和人民,为现实社会提供借鉴和启示。

最后,梁启超的“新史学”思想对后世产生了深远的影响。

他为中国近代史学的发展开辟了新的道路,引导了史学研究的转型。

同时,他的思想也激励了后来的学者进一步探索史学研究的新方法和新途径。

总的来说,梁启超的“新史学”思想是一种具有划时代意义的史学理论。

它不仅对当时的中国史学界产生了深远的影响,而且对后世的研究者提供了宝贵的启示和借鉴。

在当今的史学研究中,我们仍然可以感受到梁启超“新史学”思想的深刻影响。

新史学名词解释

“新史学”有不同层面的含义。

一方面,“新史学”可以指20世纪初开始萌动,旨在反对以兰克为代表的传统史学的史学新潮流,这是史学领域的一个重大变革。

这个潮流的倡导者包括法国学者西米昂、亨利·贝尔、乔治·勒费弗尔,美国学者鲁宾逊、比尔德等人,他们的共同特征是提倡广阔开拓史学研究领域,与社会科学、人文科学分支合作,强调史学家解释,重视历史学与现实的关系即史学功能等。

他们反对那种狭隘的外交政治史,倡导一种“总体历史”观念。

另一方面,“新史学”也可以指20世纪初出现的以“进化论”为指导的中国史学新思潮。

其代表是梁启超、夏曾佑等,标志是梁氏于1901、1902年相继发表的著名论文《中国史绪论》和《新史学》。

梁以“新史氏”自号,呼吁“史界革命”,以鲜明立场批判中国旧史学(传统史学);通过输入西方近代史学理论,以明确论点倡言“新史学”,旨在改造旧史学,建立新史学,以全新的史学事业激发人们的爱国思想、提高民众掌握国家民族命运的责任感。

以上信息仅供参考,建议查阅关于“新史学”的资料文献,或者咨询历史学家,以获取更全面准确的信息。

浅谈新的史学观念在课堂教学中的落实【摘要】本人就教学中遇到的瓶颈即新的史学观念如何落实课堂教学中这一问题展开论述,首先阐述了本人对新的三种史学观念即文明史观、现代化史观、全球史观的深刻认识。

接着论述在此认识基础上如何将新的史观有效的贯彻到课堂教学中。

【摘要】关键字:课堂教学文明史观现代化史观全球史观历史新课程在新疆已实施三年,在新课程教学过程中,本人发现自己教学的瓶颈在于如何将新的史学观念落实并指导课堂教学。

为突破此瓶颈首先要正确认识新的史学观念。

“历史学科与其他科目最大不同的地方,是有史观上的差异。

特别是中国近现代史方面,因为政治立场不同,大家对史事的取舍及看法差异很大。

”①“课程标准设计的模块和专题也反映了一定的历史观,也就是文明史观。

”②三个必修模块分别反映的是政治文明、物质文明和精神文明的相关内容,这就要求教师必须学会从文明史的角度理解课程内容,解读教科书。

文明史就是人类文明的发展历史,文明史观就是把人类社会发展的历史看作是人类文明的发展史,人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史发展的基本内容,重点则放在对人类文明优秀成果的认识上。

文明史观认为,一切文明都是整个人类文明的组成部分,并相互交织、渗透和转化,共同推动着人类文明从低级走向高级,因此,一切文明均应得到承认和尊重。

人类文明的发展过程是多元的、多维的、多线的,各种文明是平等的、交错的、共进的,对待不同文明的态度应该是平等的、开放的、兼收并蓄的。

除此之外,新课程标准下的历史教科书也反映了现代化史观、全球史观等。

现代化史观认为,人类社会发展的历史就是由农业文明向工业文明演进的历史,其内容包括政治上的法制化、民主化,经济上的工业化、智能化,思想文化上的科学化、大众化等。

现代化的核心是工业化,但并不局限于工业化,它代表了整个社会的变革,如政治民主化、官僚化和法制化,经济的都市化、文化的理性化、科学化、大众化和通俗化,社会的平等化和世俗化。

梁启超新史学思想的主要内容是什么《新史学》是梁启超所撰的一篇长文,它是近代史学家批判传统史学,试图建立新的史学理论体系的重要标志。

光绪二十八年(1902年),梁启超继上年在《清议报》上发表《中国史叙论》之后,又在《新民丛报》上发表了著名的长文《新史学》。

前者着眼于撰写“中国史”的具体构想;后者着眼于从理论上批判“旧史”。

作者自称“新史氏”,倡言“史界革命”,意在创立“新史学”。

这两篇文章,后来分别收入《饮冰室合集·文集》第三册和第四册。

《新史学》全文凡6节,其次第是:中国之旧史、史学之界说、历史与人种之关系、论正统、论书法、论纪年。

它与《中国史叙论》在节目上多有异同,然其基本思想前后连贯,二文在内容上互相补充,故宜结合起来考察,益可见作者倡导“新史学”的旨趣所在。

梁启超对西学有广泛的涉猎,他在这两篇文章中,运用西方学者的历史哲学(主要是近代进化论思想)和史学方法论,提出并阐述了一些重要的史学理论问题。

关于历史撰述的性质和范围。

作者在两文中都论到史学的“界说”,而历史撰述的性质和范围则是“界说”中居于首要地位的问题。

作者指出:“历史者,叙述进化之现象也。

”他说的“历史”,按其意,当是历史撰述,亦即史家撰述中所反映出来的历史。

历史撰述是“叙述进化之现象”,这实际上是指出了“新史学”之历史撰述的性质。

以此为前提,作者给历史学确定了一个内涵,就是:“进化者,往而不返者也,进化无极者也。

凡学问之属于此类者,谓之历史学。

”质而言之,历史学当以进化论为指导思想,考察和叙述种种进化现象,这就是“新史学”的本质。

作者认为,“历史之真象”即运动规律“如一螺线”。

这里说的“历史”,是指客观历史过程。

他的这个认识,把中国传统史学中的朴素进化观提高到一个新的阶段。

但梁启超之言历史进化和历史真象,并未超出他的老师康有为所谓据乱、升平、太平与世渐之说,即局限于庸俗进化论的范围。

关于历史撰述的范围,梁启超说:“历史〔撰述〕者,叙述人群进化之现象也。

新史学理念与高考一、现代化史观:现代化史观强调农业文明向工业文明的转化,是历史的纵向发展,现代化发生在封建社会后期,是人类社会从传统的农业社会向现代工业社会转变的必经阶段。

它是以科技为动力,以经济的工业化和政治的民主化为核心,包括经济制度、政治制度、生活方式乃至思维方式的全方位的社会变革。

资本主义、社会主义是人类实现现代化的两种基本途径,走什么道路是历史的选择,由国情决定。

二、全球史观(整体史观):关注的是历史的横向发展,认为从1500年地理大发现之后,人类社会发展的过程是从分散发展到整体发展的过程,现代化浪潮从英法美等西方国家逐步向世界其他地方扩展,生产力发展和世界交往是人类历史横向发展的动力。

整体史观还认为,以生产力发展为基础的人类交往推动了历史的横向发展,要重视人类交往的历史:包括交通工具、国际会议、国际组织、国际战争、思想文化交流与人类交往的发展;要从世界历史发展的全局认识中国历史。

三、文明史观:通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式。

文明史观的特点:首先,文明史观把人类文明演变划分为农业文明时代和工业文明时代,农业文明分为新石器时代、青铜时代和铁器时代;工业文明分为手工工场时代、蒸汽时代和电气时代。

其次,重视至今仍有重大影响的文明成果,从现实追溯历史,从历史联系现实,说明现代文明是如何传承演变的,把历史与现实予以结合。

比如要理解中国传统思想在现实社会中所具有的重大意义,历史上古希腊、古罗马时代形成的民主的运作方式和法律的现实意义,等等。

第三,要正确评价各种文明成果,正确认识人类文明成果与代价的关系。

人类文明每前进一步,都须付出代价,如战争、浩劫、争权夺利和历史暂时的倒退……这些代价与文明进步所带来的成果相比是次要的,我们不能过多地讲代价,从而忽略了人类坚韧不拨的追求文明的诚恳的步伐。

第四,以文明类型作为基本研究单位,承认文明的多元性,承认历史发展的多样性;既要看到人类社会发展有共同的规律和趋势,又要看到各个文明的独特性,同时还应关注不同类型文明之间的关系。

新史学名词解释1. 新史学(New Historicism):新史学是20世纪80年代后期兴起的一种历史研究方法和学派,主要由文学理论家Greenblatt和Cultural Materialism学派的Williams等人提出和发展。

新史学强调历史研究不能仅关注于政治、经济和社会结构等传统的历史要素,而应该将文学、戏剧、艺术等文化现象纳入考量,从中探索历史和文化的关系。

新史学反对历史的客观性,强调历史是一种主观的叙述和解释,历史的理解需要考虑到当时的文化背景和文化形态。

2. 文化历史学(Cultural History):文化历史学是一种历史研究方法,它通过对文化现象、文化产品和文化意义进行研究,探究特定历史时期的文化变迁和文化特征。

文化历史学关注文化对社会、政治、经济等方面的影响,强调文化是历史的重要组成部分。

文化历史学的研究方法包括文献研究、社会学调查、艺术品分析等。

3. 后现代主义(Postmodernism):后现代主义是20世纪中后期兴起的一种思想潮流和文化现象,主要在文学理论、哲学、艺术和社会科学领域有较大影响。

后现代主义强调语言的相对性、意义的多样性和历史的主观性,批判现代主义的普遍性和解释的单一性。

后现代主义对传统的权威主义、理性主义和大故事(metanarrative)持怀疑态度,主张尊重多元性和个体差异。

4. 化身(Embodiment):化身是文化和社会研究中的一个概念,指个体和群体在特定文化环境下,通过身体和行为来体现特定的文化象征和社会意义。

化身强调身体不仅是一个生物机体,更是一个社会建构的实体,个体通过身体的表现和行为来参与社会和文化。

化身研究强调身体的体验、感知和情感对于文化和社会的影响。

5. 认同政治(Politics of Identity):认同政治是针对以身份认同为基础的政治行为和社会动态的研究。

认同政治关注个体或群体的身份建构、认同感和归属感,以及这些身份认同对于政治参与、权力关系和社会变革的影响。

新史学名词解释引言在人类历史发展的长河中,不同的历史学派诞生并逐渐成熟。

其中,新史学作为一种相对较新的历史研究方法和理论,对于我们全面、准确地认识历史事实和现象起着重要的作用。

本文将围绕新史学展开讨论,通过解释相关名词,帮助读者更好地了解新史学的原理与特点。

1. 新史学1.1 定义新史学是指于20世纪中叶兴起的一种历史研究方法与理论,通过运用社会科学的方法与工具对历史事件进行重新解读,以获得更准确、全面的历史认识。

新史学强调历史研究的科学性与客观性,试图摆脱旧的历史观念的束缚,打破传统历史学派的壁垒,从全新的视角研究历史问题。

1.2 特点新史学有以下几个主要特点:1.科学性:新史学借鉴了社会科学的方法和理论,运用统计学、社会学、经济学等研究工具来分析历史问题,使历史研究更加科学化。

2.客观性:新史学强调客观、中立的立场,力求摆脱个人观点的主观色彩,通过对历史事件的客观描述和分析,还原历史的真实面貌。

3.综合性:新史学强调综合研究的重要性,不局限于某个特定领域或特定角度,而是将不同的学科和视角结合起来,全面地研究历史问题。

4.反思性:新史学鼓励对历史的反思,对历史事件产生的原因进行深入探究,以帮助人们更好地理解历史的演变和发展。

2. 新史观2.1 定义新史观是新史学的核心理论,是对传统历史观念的一种突破和革新。

新史观试图改变人们对历史的认知方式,提供一种全新的历史解释模式。

2.2 主要观点新史观主要包含以下几个观点:1.文化历史观:强调文化对历史的影响和作用,认为历史是文化的产物和表达,文化在历史演进中起着决定性的作用。

2.社会历史观:关注社会结构和社会关系的变迁对历史发展的影响,试图从社会的角度解读历史事件。

3.经济历史观:重视经济因素对历史的影响,强调经济力量在历史变迁中的重要性。

4.人类历史观:将人类视为历史变迁的主体,探讨人类行为、思想和决策等对历史进程的塑造作用。

3. 新史学方法3.1 定义新史学方法是指在新史学框架下进行历史研究时所运用的具体研究方法和技巧。

读梁启超《新史学》感悟梁启超的《新史学》是我所读过的一本非常有意义的历史学著作。

在这本书中,梁启超提出了一种新的历史学观念,强调历史研究的主体性,重视历史研究的方法论和实证研究。

通过读这本书,我明白了历史研究的本质和意义,也更加深刻地理解了历史的复杂性和多样性。

在此,我想分享我个人的感悟。

首先,梁启超认为历史研究是一种综合性的研究。

这种综合性不仅包括对历史事件、人物、思想、文化等各个方面的综合考察,还包括对不同学科的融合。

在历史研究中,需要运用哲学、社会学、经济学、文学等不同学科的理论和方法。

这种综合性的历史研究可以帮助我们更全面地理解历史事件的本质和历史背景下人们的行为和思考。

从这个角度来看,《新史学》为我们打开了历史研究的大门,引导我们从不同的学科中获取方法和思维的启示,实现对复杂历史事件的深刻理解。

其次,梁启超在《新史学》中强调了历史研究的方法论。

他认为,历史研究需要运用一系列科学方法来验证历史事件的真实性和可靠性,只有这样才能达到科学性的要求。

而要达到这一目的,就需要注意区分证据的真伪、确认历史事件的重要性、审视历史事件的多面性以及确定历史事件的起源和演变等方面。

从这个角度来看,《新史学》使我们更加深入地了解了历史研究的科学性,指明了历史研究的方法论和思想方法。

除此之外,梁启超还强调了的是历史研究的主体性。

他认为,历史研究不仅是一种自觉的探究历史真相的行动,也是一种关于人类世界自身的认识。

很多人认为,历史研究是对历史客观事实的追求。

但梁启超认为,历史研究不仅是对历史客观事实的追求,更是对人类历史自身的认知。

人在研究历史时,需要在现有历史事实的基础上,通过个人的认知、主观判断来理解和解释这些历史事实,因此历史研究中,主体性的作用是不可避免的。

正因为如此,《新史学》具有强烈的文化和思想精神内涵,给人以深刻的思想启示,引导我们关注历史研究的人性和文化价值,使历史研究成为一种关于人类自身的思考和表达。

20世纪初的“新史学”思潮及其意义本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!20世纪初,梁启超发表《新史学》等论著,呼吁“史界革命”,由此引发“新史学”思潮,推动中国史学向近代转型。

梁启超及其《新史学》等论著在这一转型过程中的地位、作用,值得进一步研究和探讨。

一、“史界革命”理念之形成1895年4月,中日甲午战争的战败方清王朝和日本签订了屈辱的《马关条约》,消息传至北京,上下震动,王朝统治者、各阶层士大夫和朝野学人都深受刺激。

痛定思痛,公认日本以募尔岛国能够走向富强,皆因明治维新收得实效。

于是维新变法运动涌动全国,新闻界、舆论界一马当先,《中外纪闻》(1895,北京)、《时务报》(1896,上海)、国闻报(1897,天津)、《湘报》(1897,湖南)先后创刊出版,强学会、南学会等学会纷纷成立,全国议论时政的风气逐渐形成。

伴随着维新思潮高涨和变法运动的推进,思想文化上也掀起了破旧立新的浪潮,史学界斥责君史、倡导民史的呼声渐次展开。

1896年,康有为编纂《日本书目志》,指出:“吾中国谈史裁最尊,而号称正史、编年史者,皆为一君之史,一国之史,而千万民风化俗尚不详焉。

而谈风俗者则鄙之,与小说等。

岂知谱写民俗,惟纤琐乃详尽,而后知其教化之盛衰,而今天下述而鉴观焉。

史乎!岂为一人及一人所私之一国计哉}”。

梁启超在发表于《时务报》上的《论译书》中指出,中国之史,长于言事,西国之史,长于言政,“言事者之所重,在一朝一姓兴亡之所由,谓之君史。

言政者之所重,在一城一乡教养之所起,谓之民史”。

上述言论表明:对中国传统旧史学极为不满而要求变革,己经成为部分敏锐学者的公开诉求,其产生于国难的激发,与改革政治体制的呼声互为表里,紧密关联。

20世纪第一年(1900)发生八国联军侵占北京的重大事件,次年签订的《辛丑条约》更是超过中日《马关条约》的屈辱国耻,在思想文化上引发的激荡也更为巨大。