《定量地震学》课程教学大纲

- 格式:docx

- 大小:24.38 KB

- 文档页数:9

大地测量学基础一、课程说明课程编号:010438Z10课程名称(中/英文):大地测量学基础/ Fundamental of Geodesy课程类别:必修学时/学分:48/3(其中实验学时:8)先修课程:测量学基础、测量平差基础适用专业:测绘工程教材、教学参考书:孔祥元,郭际明,刘宗泉.大地测量学基础,武汉大学出版社,2010(第二版)张华海等.应用大地测量学,中国矿业大学出版社,2012二、课程设置的目的意义该课程是测绘工程专业测量方向的核心课程。

目的是使学生掌握理解大地测量基本概念、理论与方法,熟悉和掌握各种等级控制网的布设、观测及数据处理。

通过该课程的学习,可以使学生理解和掌握坐标系统与时间系统、地球重力场、椭球大地测量、控制网建立原理等方面的专业知识,提高学生测绘理论基础与实践操作技能。

该门课程在测绘工程专业高素质人才的培养计划中具有重要地位并发挥重大作用。

三、课程的基本要求对应的专业培养要求1.3.2专业知识(1)熟悉大地测量基准及空间参考框架的概念与基础理论;(2)掌握卫星定位控制网、边角控制网、高程控制网等空间框架基准网设计与实施的原理与方法;(3)掌握不同等级控制网的设计、布设、施测与数据处理的技术方法及工程实施流程;2.2.1具有较强的创新意识和技术改造与创新的初步能力。

针对测绘产品的质量要求和生产技术问题能提出技术改造、工艺设计或者技术创新初步方案。

2.2.4思维活跃,具有开拓创新的意识与能力及较强的自学能力,能与时俱进地学习,适应未来发展的要求。

3.1.1能够控制自我并了解、理解他人需求和意愿;既能独立工作,又具有团队合作精神,适应竞争学会合作。

3.3.1具有良好的心理承受能力和抗压能力。

知识:掌握坐标系统与时间系统基本概念、地球重力场基本理论、地球椭球及其数学投影变换的基本理论、控制网建立原理、大地测量的基本技术与方法等方面的专业知识;能力:使学生具备布设各种等级控制网、制定控制测量观测计划及实施,数据获取及测量数据处理的能力。

六盘水师范学院学院《自然灾害学》课程教学大纲2012版一、课程编码及课程名称课程编码:0705012203课程名称:自然灾害学(Natural Catastrophology)二、学时及学分总学时数:36,其中,讲授学时:30 ,实验(实践)学时:6。

学分:2三、适用专业及开设学期适用专业:地理科学开设学期:第五学期四、课程性质、目标和任务课程性质:专业限选课课程目标和任务:1、了解灾害学的研究对象及学科体系,灾害学研究内容与特征;2、了解灾害的概念、分类与性质,灾害系统的概念;3、掌握地震灾害、洪水灾害、干旱灾害、冰冻灾害等主要灾害及灾害链;4、掌握中国及世界灾害区域分异;5、掌握灾害风险分析与风险管理;6、熟悉灾害应急管理、高新技术方法灾灾害管理中的应用。

五、课程基本要求使学生了解目前关于自然灾害的科学认识、研究途径和可选择的减轻自然灾害与自然灾害防治的基本原理和具体措施,拓宽学生在防灾减灾方面的知识面,为将来毕业后从事有关的工作打好基础。

六、课程教学内容第一章绪论(共4学时)(一)本章教学目的和要求通过本章学习,了解灾害学的研究对象与任务、灾害学的学科体系,掌握灾害学研究内容与特征。

(二)教学内容1.1 灾害学的产生背景1.1.1灾害学的研究对象与学科体系1.2 灾害学的研究内容与特征1.2.1 灾害学的研究内容1.2.2 灾害学的特征(三)重点与难点重点: 1、灾害学的研究对象与任务— 1 —2、环境学学科体系难点:1、灾害学的研究内容2、灾害学的特征第二章灾害概述(共6学时)(一)本章教学目的和要求通过本章学习,了解灾害的概念与内涵,掌握灾害的分类与性质,熟悉灾害系统、灾害影响与损失分析。

(二)教学内容2.1 灾害的概念与内涵2.1.1 灾害的概念2.1.2 环境概念的内涵2.2 灾害的分类与性质2.2.1 灾害分类2.2.2 灾害的性质2.3 灾害系统2.3.1 灾害系统的概念2.3.2 灾害系统的形成机制2.4 灾害影响与损失分析2.4.1 灾害影响2.4.2 损失分析内容与步骤(三)重点与难点重点:1、环境概念的内涵。

《地质学基础》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:16154604课程名称:《地质学基础》英文名称:Foundation of Geology课程类别:学科基础课学时:60(理论45+实验15)学分:4适用对象:自然地理与资源环境专业考核方式:考试先修课程:无二、课程简介《地质学基础》是地理类专业的学科基础课程,该课程主要利用矿物、岩石、构造、地层等地质学基础理论和方法,去探寻矿产、水、土地、太空等人类生存必须资源,去处理地质灾害、地方病、重金属污染等人类生存相关的环境问题。

该课程在注重理论分析的同时,也注重实践能力的训练,通过课程实验和野外实习,构建系统的实践教学体系。

该课程既能构建学生地质学基础理论的理解与分析能力,又能训练学生基本的地质野外工作技能,为学生以后深入的学习和工作奠定坚实的地球科学基础。

The foundation of Geology is a basic course for geography majors, this course uses geology basic theory and method of mineral, rock, tectonic, stratum and so on, to search for the human survival must resources such as mineral, water, land, space and so on, to deal with the environmental problems such as geological disaster, endemic disease and heavy metal pollution. This course pays attention to the theory analysis, also pays attention to the practice ability training, through the course experiment and the field practice, and constructs the practice teaching system. This course can not only build the understanding and analysis ability of the student’s geology basic theory, but also can train the students ' basic geological field work skills, and lay a solid foundation for the Earth Science for the students further study and work.三、课程性质与教学目的1.课程性质:学科基础课。

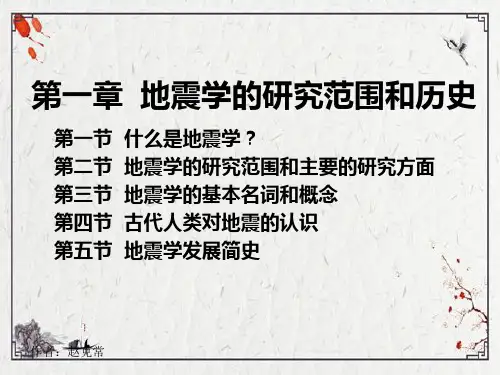

地震学教学大纲一、教学目标本课程旨在帮助学生全面了解地震学的基本概念、原理和应用,培养学生独立分析地震事件的能力,掌握地震预测、预警和防灾减灾知识,从而提高社会应对地震灾害的整体能力。

二、教学内容1. 地震的概念和分类2. 地震波的传播特点3. 地震仪器及地震监测网络4. 地震的动力学原理5. 地震预测与预警6. 地震灾害的防治7. 地震学在地质勘探和资源勘查中的应用8. 地震学在工程勘测和建设中的应用9. 地震学在灾后救援和重建中的应用三、教学方法1. 理论授课:通过教师讲解、PPT展示等方式,向学生传授地震学理论知识。

2. 实地考察:组织学生参观地震监测站、地质调查点等,了解实际应用情况。

3. 讨论和案例分析:引导学生针对真实地震事件展开讨论,分析地震预警和防治策略。

4. 课堂练习和考核:布置作业、小测验等形式,检验学生对地震学知识的掌握情况。

四、教学评估1. 课堂表现:包括课堂积极参与、作业完成情况等。

2. 考试成绩:定期进行地震学知识测试,评估学生掌握情况。

3. 实践能力:通过案例分析、实地考察等方式,评估学生解决实际问题的能力。

五、教学资源1. 教材:选用《地震学导论》等教材。

2. 多媒体教学设备:提供PPT、视频素材等教学辅助工具。

3. 实地考察安排:协调地震监测站、地质勘探单位等,提供实地考察机会。

六、教学安排1. 课程设置:安排理论课、实验课、实地考察等环节。

2. 时间安排:每周2-3节课,共计36学时。

3. 教学进度:根据具体内容难易程度,合理安排每次课程的授课重点。

七、教学环节1. 第一阶段:地震基础知识概述2. 第二阶段:地震波传播与监测3. 第三阶段:地震动力学原理4. 第四阶段:地震预测与预警5. 第五阶段:地震灾害防治与应对八、教学效果检测1. 学生学习兴趣:通过课程反馈、评教等方式,了解学生对地震学的兴趣和理解程度。

2. 学习成绩提升:对比学生学习前后的地震学知识掌握情况,评估教学效果。

《自然灾害学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:16135002课程名称:自然灾害学英文名称:Introduction of Catastrophology课程类别:专业课学时:32学分:2适用对象:自然地理与资源环境专业考核方式:考试先修课程:自然地理学,地质学,地貌学,环境科学概论等二、课程简介《自然灾害学》是自然地理与资源环境专业的必修课程。

“福兮祸所伏,祸兮福所倚”,人类的生存与发展总是与灾害相伴随。

随着科技的发展和人口的增加,人类社会所面临的灾害不仅没有减少,各种灾害反而日趋严重。

目前人类面临的灾害类型多种多样,成灾机制复杂各异,防灾减灾更是一项复杂的系统工程。

有鉴于此,为培养能有效防御各种灾害,普及灾害知识、提高防灾意识、增强减灾技能的合格人才特开设本课程。

本课程论述了灾害学的理论、原理、方法,同时反映本学科最新进展。

主要介绍了灾害与灾害系统等基础知识以及灾害学研究理论体系,并对自然灾害区域分异规律与制度灾害链、灾害风险管理、应急管理、减灾系统工程、主要灾害的防治措施、现代高新技术在灾害监测分析与管理中的应用等内容进行了系统的阐述。

全部课程教学共分以下四部分:第一部分介绍了灾害学的研究对象与学科体系、灾害概述等内容。

第二部分讲述主要灾害及灾害链、灾害区域分异。

第三部分介绍灾害风险分析及风险管理、灾害应急管理。

第四部分讲述了高新技术在灾害管理中的应用、减灾系统工程与措施。

Introduction of Catastrophology is the required course for the major of resources, environment and urban planning management. Human survival and development is always accompanied with all kinds of disasters. With the development of science and technology and the increase of population, human society is facing more and more disaster. The human society is faced with various types of disasters, and its disaster mechanism is complex, disaster prevention and reduction is also a complex systematic project. In order to cultivate effective defenses against various disasters, popularize knowledge, improve the awareness of disaster prevention, enhance ability of disaster reduction, we set up the curriculum.This course discusses the disaster theory, principle, method. Meanwhile it also reflects the discipline 's new progress. This course mainly introduces the basic knowledge of disaster, disaster system and disaster research theory system, and the natural law of region difference and system disaster chain, disaster risk management, emergency management, system engineering for disaster reduction, disaster prevention, contemporary and new and high technology in disaster monitoring analysis and application in the management of the content of system description. All curriculum schedule is divided into the following four parts:The first part introduces the research object of catastrophology and subject system, disasters overview, etc. The second part is about the main disasters and disaster chain, disaster regional differentiation. The third part introduces the disaster risk analysis and risk management, disaster emergency management. The fourth part describes the high and new technology in disaster management in the application of system engineering for disaster reduction, and measures.三、课程性质与教学目的自然灾害学研究灾害问题的新兴学科。

《大地测量学基础》课程实验教学大纲

一、基本信息

二、目的与任务

(一)目的

教学实验是教学过程中的一个重要组成部分,是培养学生理论联系实际能力、分析问题、解决问题能力、实际动手能力及组织管理能力等方面的重要环节。

(二)任务

通过实验使学生熟练掌握经纬仪、水准仪的操作方法,以及方向观测法测角和二等水准测量实施步骤,使所学知识进一步巩固、深化。

同时,在实际工作中,逐步培养学生独立工作与组织测绘生产的能力。

三、要求与安排方式

(一)实验要求

1、实验前认真复习理论知识

2、对实验所需的技术标准和规范认真学习

3、严格按照技术规范要求作业

(二)实验安排方式

以小组为单位完成实验

四、实验项目设置

实验一

注:“实验类型”中用“√”标记选项。

五、考核与成绩评定

(一)考核内容

1、实验操作步骤

2、实验数据

(二)成绩评定方法

严格按照操作步骤实施,数据满足精度要求为合格,否则为不合格;不合格小组需重做。

《工程地质学》课程教学大纲【英文译名】:Engineering Geology【适用专业】:地质工程【学分数】:2.5【总学时】:40【实践学时】:8一、本课程教学目的和课程性质本课程是为地质工程专业本科开设的一门专业基础课,必修课。

课程系统地讲授岩土工程地质性质及工程动力地质作用.系统概括了工程地质学最基本的原理和方法.在教学过程中适量安排一定时间的参观及试验。

通过本课程教学,培养学生掌握工程地质学最基本的原理与方法,了解国内外工程地质学领域的研究动态,能从系统的、动态的角度认识人类工程活动与地质环境的相互关系,为今后研究与解决工程地质、水文地质、地震地质、环境地质等方面有关的工程问题奠定坚实的基础。

二、本课程的基本要求通过本课程的学习,使学生掌握岩土的工程地质性质、工程动力地质作用等工程地质学最基本的原理和方法,并能初步应用工程地质学的基本原理分析工程地质问题,能运用力学原理进行工程地质问题的定量评价等。

为学习后继课程以及从事工程地质工作和科学研究打下一定的基础。

在教学过程中,应注意培养学生对工程地质问题分析中的地质思维逻辑,辩证唯物主义的科学思维方法和实事求是、严谨认真的工作作风。

三、本课程与其他课程的关系本课程学习前必须学习《动力地质学》、《矿物学》、《岩石学》、《构造地质学》、《水文地质学》、《地层学》、《地貌及第四纪地质学》、《工程力学》等课程。

四、课程内容绪论一、工程地质学的研究对象与任务二、工程地质学的研究内容、分科及其与其它学科的关系三、工程地质学的发展历史四、本课程的内容与学习方法重点了解工程地质学的研究对象和任务,工程地质学的研究内容;了解工程地质学分科及其与其它学科的关系,工程地质学的发展历史。

重点:工程地质学、工程地质条件及工程地质问题的概念;工程地质学的意义第一章土的物质组成与结构、构造第一节土的粒度成分粒径、粒组概念;粒组划分;粒度成分测定与表示;土按粒度成分分类;第二节土的矿物成分土中矿物成分类型;矿物成分与粒度成分的关系;粘土矿物的类型及其工程地质特征第一节土中的水与气体土中水的基本类型与特征;土中的气体第四节土的构造与构造土的结构的概念;土粒间的连结关系;土的结构类型;土的构造的概念;土的构造本章要求掌握有关的基本概念,并了解有关土的粒度成分;土的矿物成分;土中的水和气体;及土的结构、构造。

《自然灾害学》教学大纲Natural Disaster Science课程编码:21A54076 学分:2.0 课程类别:专业任选课计划学时:32 其中讲课:32 实验或实践:0 上机:0适用专业:地理科学(师范类)自然地理与资源环境推荐教材:陈颙,史培军著,《自然灾害》,北京师大出版社,2007年。

参考书目:杨达源,闾国年著,《自然灾害学》,测绘出版社,1993年。

高庆华等著,《中国自然灾害与全球变化》,气象出版社,2003年。

范宝俊著,《中国自然灾害与灾害管理》,黑龙江教育出版社,1998年。

课程的教学目的与任务本课程的教学目的是帮助学生建立自然灾害知识体系,掌握防灾减灾技能,形成防灾减灾意识,具有编制防灾减灾方案的能力。

本课程的主要任务是使学生了解目前关于自然灾害的科学认识、研究途径和可选择的减轻自然灾害与自然灾害防治的基本原则和具体措施;通过分析自然灾害的本质,包括它的自然属性、社会属性、发生基础、诱发因素以及成灾机制等,讨论自然灾害的分类,自然灾害的群发,它与人类活动的关系,以及自然灾害基础研究的基本内容、减轻自然灾害的基本措施、自然灾害防治的基本原则,以及应急方案的编制。

课程的基本要求1、使学生在梳理部门自然地理的基础上,了解自然现象和自然灾害事件之间的关系,在系统论的基础上了解灾害链和灾害群的特点,建立区域灾害观;通过与社会经济的联系,使学生掌握灾害与经济、灾害与社会的关系,形成灾害治理的区域观、综合观和经济发展观。

2、通过课堂讲解、讨论和学生课下阅读、思考,使学生在能够运用所学知识,对区域环境进行简单的剖析,找出区域防灾减灾与经济发展之间的关系。

3、要求学生在学完本课程后,能够根据未来的工作环境,做出正确的灾害分析,找到防灾减灾的基本措施和策略。

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)第一章绪论建议学时:2[教学目的与要求] 了解世界范围内自然灾害的严重性、分布特征、发展趋势、国际合作的重要性,全面认识自然灾害在全球的影响力。

《建筑抗震设计》课程教学大纲一、课程名称(中英文)中文名称:建筑抗震设计英文名称:Seismic design of buildings二、课程代码及性质0805072 /专业必修课三、学时与学分总学时:32(理论学时:32学时;实践学时:学时)学分:2四、先修课程先修课程:混凝土结构设计原理,混凝土结构设计,砌体结构、钢结构,结构动力学等。

五、授课对象土木工程专业六、课程教学目的(对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用)本课程是土木工程专业的一门主要专业课程。

本课程的目的是培养学生抗震设计基本概念,使其具备进行一般结构抗震设计的能力。

本课程通过讲授地震学的基础知识、结构抗震设计的基本理论与方法、工程结构的抗震等三部分内容,使学生扎实地掌握结构抗震设防的基本知识,理解地震作用及危害,掌握结构抗震设计的基本原理,对结构抗震设计方法有全面的理解,能运用抗震设计规范中的计算方法和构造要求等相关知识,进行一般结构的抗震设计与施工。

七、教学重点与难点:课程重点:重点是结构抗震概念设计、地震作用的计算及钢筋混凝土框架结构抗震设计方法。

课程难点:难点是结构在地震作用下的动力反应及非弹性地震反应分析方法。

八、教学方法与手段:教学方法:主要采用多媒体电子课件进行讲授,通过丰富的图片及动画,使学生直观地了解地震学的基本概念、工程结构的地震响应与抗震分析设计的基本方法,结合课后习题使学生掌握建筑结构抗震的基本知识和解决工程抗震问题的基本方法。

教学手段:多媒体PPT授课。

根据具体情况,结合教学过程,更新教学内容,引入地震工程案例,培养学生学习的积极性。

以课程为载体,在讲授课程各知识点的过程中,通过引导学生对实际工程问题的探究,培养学生对工程抗震问题,进行科学简化、建模、分析、扩展的研究型思维方法和解决实际工程抗震问题的能力。

九、教学内容与学时安排(一)绪论(教师课堂教学学时(8小时)+ 学生课后学习学时(8小时))教学内容:地震学与工程抗震学的基本概念。

《工程地质与地基基础》课程教学大纲课程编号:20321401总学时数:48(理论48,实验0)总学分数:3.0课程性质:专业必修课适用专业:工程管理一、课程的任务和基本要求:本课程是工程管理专业工程项目管理方向课程中的一门专业必修课,属专业方向课。

其目的和任务是通过本课程的教学使学生了解工程地质勘察的基本内容和工作方法;熟悉工程地质基础知识和理论;具备正确提出工程勘察任务及要求并运用工程地质勘察数据和资料进行工程组织设计、施工与监理的基本能力,具备依据工程地质勘察成果进行一般工程地质问题分析并制定合理处理措施的基本能力;了解土力学的基本知识;熟悉工程项目的主要基础类型和特点;掌握常用基础类型的计算分析方法,掌握工程建设项目施工过程中软弱土地基处理的方法。

本课程的基本要求如下:(一)工程地质概述了解工程地质学的主要任务和研究方法;熟悉土木工程对地基的基本要求;熟悉工程地质条件和工程地质问题。

(二)地质构造了解岩层产状与地层接触关系,了解褶皱的要素、类型和工程地质评价,了解节理的类型对工程的影响;熟悉断层的要素、类型和断层存在的标志;了解活断层的特性和活断层的判别标志;熟悉地下水的类型、熟悉地下水的补给、径流与排泄。

(三)地表地质作用了解风化作用的类型和影响因素,了解河流的侵蚀、搬运和沉积作用,了解岩溶作用的基本条件、岩溶地貌、岩溶区的主要工程地址问题;熟悉斜坡与边坡地质作用的类型、,熟悉滑坡及其工程地质勘察的主要内容;了解海岸地貌的主要特点,了解海岸沿岸建筑物的防护措施。

(四)岩土工程地质分级与分类熟悉工程岩体分级,熟悉土的工程分类。

(五)工程地质勘察熟悉工程地质勘察的主要内容与方法,熟悉工程地质勘察的主要任务与类型;了解现场原位测试的主要类型与内容;熟悉现场监测的目的、任务和主要内容;掌握工程地质勘察报告的主要内容和编写要求。

(六)地基基础概述熟悉地基和基础的概念;掌握土木工程的主要基础类型。

(七)浅基础熟悉建筑物的安全等级,熟悉地基基础设计的基本原则和一般步骤,熟悉浅基础的主要特点,熟悉浅基础的类型,熟悉基础埋置深度的选择,熟悉地基承载力设计,熟悉基础底面尺寸的确定,熟悉地基变形验算,熟悉钢筋混凝土扩展基础设计,熟悉柱下钢筋混凝土条形基础设计,了解减轻不均匀沉降损害的措施。