19世纪前期法国浪漫主义运动的领袖人物

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:3

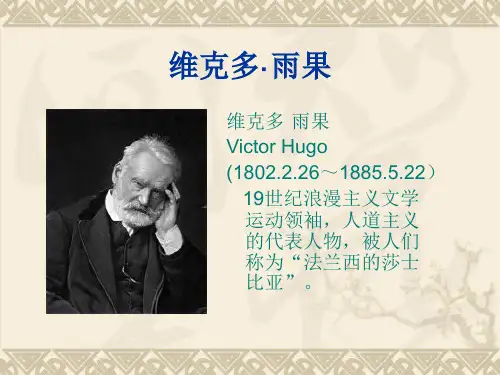

雨果简介维克多·雨果(Victor Hugo),(802年2月26日- 1885年5月22日)是法国浪漫主义作家的代表人物,是19世纪前期积极浪漫主义文学运动的领袖,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家。

雨果几乎经历了19世纪法国的一切重大事变。

一生写过多部诗歌、小说、剧本、各种散文和文艺评论及政论文章,是法国有影响的人物。

雨果出生于法国东部紧挨瑞士的杜省贝桑松,他的父亲是拿破仑手下的一位将军,儿时的雨果随父在西班牙驻军,10岁回巴黎上学,中学毕业入法学院学习,但他的兴趣在于写作,15岁时在法兰西学院的诗歌竞赛会得奖,17岁在“百花诗赛”得第一名,20岁出版诗集《颂诗集》,因歌颂波旁王朝复辟,获路易十八赏赐,以后写了大量异国情调的诗歌。

以后他对波旁王朝和七月王朝都感到失望,成为共和主义者,他还写过许多诗剧和剧本。

写有大量具有鲜明特色并贯彻其主张出小说。

1841年被选为法兰西学院院士,1845年任上院议员,1848年二月革命后,任共和国议会代表,1851年拿破仑三世称帝,雨果奋起反对而被迫流亡国外,流亡期间写下一部政治讽刺诗《惩罚集》,每章配有拿破仑三世的一则施政纲领条文,并加以讽刺,还用拿破仑一世的功绩和拿破仑三世的耻辱对比。

1878年革命推翻拿破仑三世后,他回到巴黎。

雨果一生著作等身,几乎涉及文学所有领域,评论家认为,他的创作思想和现代思想最为接近,他死后法国举国志哀,被安葬在聚集法国名人纪念牌的“先贤祠”。

雨果最为法国人津津乐道的浪漫事迹是:他于30岁时邂逅26岁的女演员朱丽叶·德鲁埃,并堕入爱河,以后不管他们在一起或分开,雨果每天都要给她写一封情书,直到她75岁去世,将近50年来从未间断,写了将近两万封信。

剧本《克伦威尔》1827年发表的韵文剧本。

剧本的“序言”被认为是法国浪漫主义戏剧运动的宣言,是雨果极为重要的文艺论著。

《爱尔那尼》(爱格尼) 1830年,它的首演是法国浪漫主义对古典主义彻底胜利的标志。

关于雨果的故事

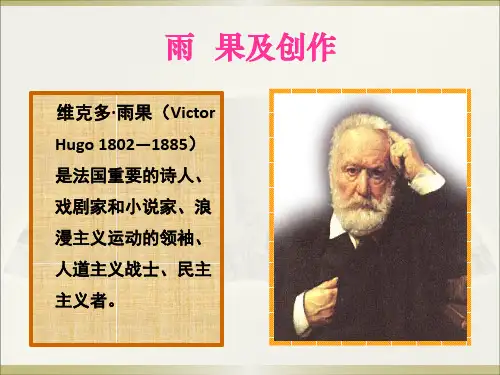

维克多·雨果(VictorHugo,1802—1885),法国作家,19世纪前期积极浪漫主义文学的代表作家,人道主义的代表人物,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家,被人们称为“法兰西的莎士比亚”。

下面是YJBYS小编整理的关于雨果的故事,欢迎阅读。

维克多·雨果是法国浪漫主义学运动的领袖,是法国文学史上最伟大的作家之一。

他的一生几乎跨越整个19世纪,他的文学生涯达60年之久,创作力经久不衰。

他的浪漫主义小说精彩动人,雄浑有力,对读者具有永久的魅力。

雨果1802年生于法国南部的欠尚松城。

祖父是木匠,父亲是共和国军队的军官,曾被拿破仑的哥哥西班牙王约瑟夫·波拿巴授予将军衔,是这位国王的亲信重臣。

雨果天资聪慧,9岁就开始写诗。

15岁写的《读书乐》受到法兰西学士院的奖励;20岁时因发表诗集的《颂歌与杂诗》,国王路易

十八赐给他年金。

1827年,雨果发表剧本《克伦威尔》及其序言。

剧本虽未能演出,但那篇序言却被认为是法国浪漫主义的宣言,成为文学史上划时代的文献。

它对法国浪漫主义文学的发展起了很大的推动作用。

1830年,雨果的剧本《欧那尼》在法兰西院大剧院上演,产生了巨大的影响,确立了浪漫主义在法国文坛上的主导地位。

《欧那尼》写的是16世纪西班牙一个贵族出身的强盗欧那尼反抗国王的故事,雨果赞美了强盗的侠义和高尚,表现了强烈的反封建倾

向。

1。

雨果详细介绍文章摘要:本文章的主要内容是关于雨果详细介绍,欢迎您来阅读并提出宝贵意见!维克多·雨果(VictorHugo)(l802~1885)是法国浪漫主义学运动的领袖,是法国文学史上最伟大的作家之一。

他的一生几乎跨越整个19世纪,他的文学生涯达60年之久,创作力经久不衰。

他的浪漫主义小说精彩动人,雄浑有力,对读者具有永久的魅力。

雨果详细介绍雨果1802年生于法国南部的欠尚松城。

祖父是木匠,父亲是共和国军队的军官,曾被拿破仑的哥哥西班牙王约瑟夫?波拿巴授予将军衔,是这位国王的亲信重臣。

雨果天资聪慧,9岁就开始写诗10岁回巴黎上学,中学毕业入法学院学习,但他的兴趣在于写作,15岁时在法兰西学院写的《读书乐》受到法兰西学士院的奖励,17岁在“百花诗赛”得第一名,20岁出版诗集《颂诗集》,因歌颂波旁王朝复辟,获路易十八赏赐,以后写了大量异国情调的诗歌。

以后他对波旁王朝和七月王朝都感到失望,成为共和主义者,他还写过许多诗剧和剧本。

写有大量具有鲜明特色并贯彻其主张出小说。

1827年,雨果发表剧本《克伦威尔》及其序言。

剧本虽未能演出,但那篇序言却被认为是法国浪漫主义的宣言,成为文学史上划时代的文献。

它对法国浪漫主义文学的发展起了很大的推动作用。

1830年,雨果的剧本《欧那尼》在法兰西院大剧院上演,产生了巨大的影响,确立了浪漫主义在法国文坛上的主导地位。

《欧那尼》写的是16世纪西班牙一个贵族出身的强盗欧那尼反抗国王的故事,雨果赞美了强盗的侠义和高尚,表现了强烈的反封建倾向。

1830年7月,法国发生了“七月革命”,封建复辟王朝被翻了。

雨果热情赞扬革命,歌颂那些革命者,写诗哀悼那些在巷战中牺牲的英雄。

1831年发表的《巴黎圣母院》是雨果最富有浪漫主义小说。

小说的情节曲折离奇,紧张生动,变幻莫测,富有戏剧性和传奇色彩。

故事发生在中世纪。

“愚人节”那天,流浪的吉卜赛艺人在广场上表演歌舞,有个叫埃斯梅拉达的吉卜赛姑娘吸引了来往的行人,她长得美丽动人舞姿也非常优美。

雨果是什么主义诗人维克多·雨果,法国浪漫主义诗人及作家,人道主义的代表人物。

19世纪前期积极浪漫主义文学运动的代表作家,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家。

下面是店铺为你搜集雨果是什么主义诗人的相关内容,希望对你有帮助!浪漫主义诗人雨果雨果是法国浪漫主义学运动的领袖,是法国最伟大的文学作家之一,他的一生几乎跨越了整个19世纪,他的创作生涯达到60年之久,创作经久不衰,在法国甚至世界文学史上堪称是一个神话。

他的浪漫主义题材的小说作品精彩动人,雄浑有力,读者甚是喜爱。

在这些以浪漫主义为题材的作品中,可以看出他是一位仁慈的作家,为社会的底层人士鸣不平。

雨果是个怎样的人完全可以从他的作品中展现出来。

在《巴黎圣母院》中所展现出来的是雨果人道主义思想的层面。

这部作品以离奇和对比的手法写了一个发生在15世纪法国的故事。

小说揭露了宗教的虚伪,宣告了禁欲主义的破产,同时歌颂了底层劳动人民的善良、有爱、舍己为人等良好的品质,与上层人士的道貌岸然和蛇蝎心肠形成了鲜明的对比。

1851年12月,路易·波拿马发动政变,雨果参加共和党人组织的反政变起义,遭到波拿马的无情镇压,雨果也遭到迫害,他只能流亡国外。

在流亡期间,他一直和拿破仑三世作斗争,写政治讽刺小册子和政治讽刺诗,猛烈抨击拿破仑三世的独裁统治,显示出他不畏与恶势力作斗争的勇敢品质。

雨果的性格特点雨果性格特点跟他母亲十分相像,他从小就受母亲的影响,性格也是非常的坚定,但是失去了母亲那种骄傲的特性。

雨果的性格也是很坚毅的,有自己的主见,不受任何人的束缚。

在中学时,雨果非常喜欢作诗,但是老师并不喜欢他写诗,于是就给雨果出很多习题来抑制他写诗,但是他却不理会老师,依然坚持自己对诗歌的创作。

雨果的性格也是非常坚毅的,从不言放弃,这与他母亲的教导是有直接关系的。

有时在写作技巧上,雨果认为自己写的“糟糕”,但是母亲却不这样认为,她看到的是雨果的坚持和努力,而且从这样一位坚持不懈的年轻人身上看到了儿子的未来。

介绍雨果优秀作文雨果是19世纪前期积极浪漫主义文学运动的领袖,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家。

接下来小编为你带来介绍雨果优秀作文,希望对你有帮助。

介绍雨果优秀作文1 贯穿雨果一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”,他的创作期长达60年以上,作品包括26卷诗歌、20卷小说、12卷剧本、21卷哲理论著,合计79卷之多,给法国文学和人类文化宝库增添了一份十分辉煌的文化遗产。

其代表作是:《巴黎圣母院》、《悲惨世界》等长篇小说。

雨果几乎经历了19世纪法国的一切重大事变。

他从小崇拜法国早期浪漫主义作家夏多布里昂。

1827年发表韵文剧本《克伦威尔》和《序言》(1827),“序言”被称为法国浪漫主义戏剧运动的宣言,是雨果极为重要的文艺论著。

1830年他据序言中的理论写成第一个浪漫主义剧本《爱尔那尼》,它的演出标志着浪漫主义对古典主义的胜利。

《巴黎圣母院》(1831)是雨果第一部大型浪漫主义小说。

它以离奇和对比手法写了一个发生在15世纪法国的故事:巴黎圣母院副主教克罗德道貌岸然、蛇蝎心肠,先爱后恨,迫害吉卜赛女郎爱斯梅拉尔达。

面目丑陋、心地善良的敲钟人卡西莫多为救女郎舍身。

小说揭露了宗教的虚伪,宣告禁欲主义的破产,歌颂了下层劳动人民的善良、友爱、舍己为人,反映了雨果的人道主义思想。

《悲惨世界》最能代表雨果的思想艺术风格,他以卓越的艺术魅力展示了资本主义社会奴役劳动人民、逼良为娼的残酷的现实。

然而,作家深信唯有道德感化是医治社会灾难的良方。

小说虽不乏现实主义因素,但就人物形象的塑造、环境的描写,象征和对比手法的运用等方面而言,仍然是一部浪漫主义的杰作。

《巴黎圣母院》和《悲惨世界》多次被拍成电影,在世界上广为流传,成为经典之作。

介绍雨果优秀作文2 雨果,全名是维克多·雨果。

他是法国最杰出的作家代表之一,一生中创作无数。

雨果是继巴尔扎克以后,法国又一个“文坛国王”。

我眼中的雨果,是公正的、有胆量的。

雨果的生平简介维克多〃雨果(VictorHugo,1802-1885)是法国最伟大的抒情诗人,法国浪漫主文学的翘楚、浪漫主义运动的领袖,19世纪最杰出的小说家之一,也是法国文学史上最伟大、最有才华的作家之一。

1、诗歌创作第一块纪念碑:《颂歌和杂诗》(处女作,1828年定名为《歌吟集》)。

名垂史册的三部杰作:《惩罚集》(1853)、《静观集》(1856) 、《历代传奇》(1859-1883) 。

其他主要诗集:《东方集》(1829)、《秋叶集》(1831)、《暮歌集》(1835)、《心声集》(1837) 、《光影集》(1840)等。

三大代表作:《巴黎圣母院》(1831)、《悲惨世界》(1862)、《海上劳工》(1866)其他作品:《布格·雅加尔》(1819,第一部小说)、《死囚末日记》(1829,最早表现人道主义思想)、《笑面人》(1869) 、《九三年》(1873)2、小说创作第一个剧本:《克伦威尔》(1827) ,其序言成为浪漫主义的理论纲领。

1830年,戏剧《欧那尼》在巴黎上演,引起古典主义派与浪漫主义派的激烈争斗,史称“欧那尼之战”。

《城堡里的爵爷们》(1843)被称为“雨果戏剧创作生涯的最后一曲”。

3、戏剧创作青年雨果的生平与创作—1802年2月26日出生于法国东部的贝藏松,父亲是拿破仑手下的将领,母亲信奉旧教,拥护王室,在政治倾向上与父亲不同。

雨果青年时期思想比较保守,和母亲的影响有直接联系。

—这时期受古典主义和消极浪漫主义的影响较深,1822年发表《颂诗集》,歌颂封建王朝和天主教,获国王的年金赏赐;1823年出版第一部小说《冰岛恶魔》,有明显的消极浪漫主义色彩,十分崇拜消极浪漫主义代表夏多布里昂。

表示:“要么成为夏多布里昂,要么一事无成。

”转向浪漫主义—雨果逐渐看清复辟的波旁王朝的反动面目,于1826年左右公开站到反对波旁王朝的一边,表示对革命的同情。

1827年写下剧本《克伦威尔》,在序言中正面阐述浪漫主义的文学主张,批判伪古典主义,反对“假浪漫主义”(消极浪漫主义),有力地推动了浪漫主义文学运动的发展。

语文手抄报资料:法国文化先驱语文手抄报资料:法国文化先驱语文手抄报资料:法国文化先驱维克多雨果(1802 1885),诗人、小说家、政治活动家,19世纪前期积极浪漫主义文学运动的领袖,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家。

贯穿他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制恶,他的创作期长达60年以上,作品包括26卷诗歌、20卷小说、12卷剧本、21卷哲理论著,合计79卷之多,给法国文学和人类文化宝库增添了一份十分辉煌的文化遗产。

维克多?雨果于1802年2月26日出生在法国贝桑松的一个军官家庭。

他在中学时代就对文学发生了浓厚兴趣。

他的文学活动是从他为《文学保守派》杂志写稿开始的。

由于家庭的影响,雨果最初的诗歌大都歌颂保王主义和宗教。

他的第一部长篇小说《汉?伊斯兰特》获得了小说家诺蒂埃的赞赏。

与诺蒂埃的结缘,促使雨果开始转向浪漫主义并逐渐成为浪漫派的首领。

1827年雨果为自己的剧本《克伦威尔》写了长篇序言,即著名的浪漫派文艺宣言。

在序言中雨果反对古典主义的艺术观点,提出了浪漫主义的文学主张:坚持不要公式化地而是具体地表现情节。

他特别宣扬了真善美与伪恶丑对照的原则。

这篇序言在法国文学批评史上占有重要地位。

1830年,雨果浪漫戏剧代表作《欧拉尼》的公开上演,标志着浪漫主义对古典主义的决定性胜利。

1830年七月革命后,雨果在政治上进一步走上左翼的道路,他的长篇名著《巴黎圣母院》就是这一时期的作品。

这部作品奠定了雨果作为著名小说家的声誉。

1848年二月革命开始时,雨果已成为坚定的共和党人,并当选为制宪会议的成员,成为法国国民议会中社会民主左派的领袖。

1851年,路易?波拿巴发动xx政变。

雨果立即发表宣言进行反抗,不幸遭到失败。

同年12月,雨果被迫逃亡到布鲁塞尔。

在长达19年的流亡生活期间,雨果始终坚持对拿破仑三世独裁政权的斗争,并坚持写作。

1852年,他出版了对拿破仑三世进行辛辣嘲骂的政治小册子《小拿破仑》。

19世纪前期法国浪漫主义运动的领袖人物,

世界著名的浪漫主义作家。

9岁开始写诗,15

岁时在法兰西学院写的《读书乐》受到法兰

西学士院的奖励,17岁获得“百花诗赛”第一

名,20岁出版诗集颂诗集》,25岁发表剧本

《克伦威尔》及其序言。

剧本虽未能演出,但

那篇序言却被共认为是法国浪漫主义的宣言,成为文学史上划时代的文献,对法国浪漫主义文学的发展起了很大的推动作用。

28岁剧作《欧那尼》在法兰西大剧院上演,产生了巨大的影响,确立了浪漫主义在法国文坛的主导地位。

1878年革命推翻拿破仑三世后,他回到巴黎。

雨果一生著作等身,几乎涉及文学所有领域,评论家认为,他的创作思想和现代思想最为接近,他死后法国举国志哀,被安葬在聚集法国名人纪念牌的“先贤祠”。

其他著名作品有长篇小说《巴黎圣母院》、《悲惨世界》、《九三年》、《海上劳工》、《笑面人》等。

雨果作品特色:

创作主调:赞颂真、善、美,鞭挞黑暗、丑恶、残暴。

诗作方面:有着瑰丽的色彩,充满天马行空的想象力,以及绝妙的音乐性,多方面的用字与巧妙的用韵法,达到优雅、精美、雄伟、朴实的非常境界。

小说方面:多半写社会小说描写人生百态为主,融合现实主义与浪漫主义,情节生动、结构离奇、感情澎湃、气势磅礴,震慑人心,脍炙人口。

剧作方面:打破希腊悲剧的三一律,创始了悲喜交杂的浪漫剧。

运用丰富的想象、强烈的情绪、无边的气魄、美丽的诗词,造成一种强烈而矛盾的戏剧效果。

画作方面:作品包括名著插画、人物画、风景画。

描绘作品中的情节,展现内心的思绪,而以水墨画西方山水。

十九年流亡期间,“海”成了他绘画的主题

雨果的长篇小说《九三年)

《九三年》——法国大革命的史诗(1793年,法国革命与反革命的较量)

这一年年初,代表共和国革命势力的国民公会把路易十六送上断头台,由此引起了保王党的叛乱和外国反动势力的进攻。

于是革命和反革命之间进行了一场激烈的斗争。

代表共和国的革命势力的是神父西穆尔登和他的学生郭文,代表反共和政府势力的是朗德纳克侯爵。

旺岱叛军首领朗德纳克侯爵和他的侄孙、镇压叛乱的共和军司令郭文,以及郭文的家庭教师、公安委员会特派员西穆尔登这三个中心人物。

围绕他们展开了错综复杂的情节,生动地描写了资产阶级和封建势力的生死搏斗场面。

小说最后:死里逃生的朗德纳克因良心发现,返回大火焚烧中的城堡救出三个孩子;郭文为叔祖的人道精神所感动,情愿用自己的头颅换取朗德纳克的生命;西穆尔登在郭文人头落地的同时开枪自尽。

《九三年》可以说是雨果的写作艺术和人道精神的最终显示。

雨果的《九三年》——法国大革命的史诗

《炮兽》可分为几个场景?

第一场景(开头----“仿佛两只铁锤轮流在敲打”)炮兽肆虐,惊心动魄

第二场景(“突然间”-----“把舵索的……青铜脖子上”)人兽大战,紧张激烈

第三场景(“斗争结束了”----结尾) 赏功罚罪,跌宕起伏

这些场景描写有什么作用?

1.给全篇“定调”。

小说开头的场景就带给我们紧张的气氛,结尾的场景则给我们带来不详的预兆。

从喧嚣的静寂、阴郁的气氛弥漫开来,一直渗透到全篇,给小说定下了悲剧的调子。

2、导引人物出场。

《炮兽》整个场景的设计,都是为了引导全书的主角之一朗德纳克侯爵出场。

3、营造意境与渲染气氛。

《炮兽》中一开始对大炮疯狂的破坏场景的描写为我们渲染出了一种紧张、急迫、恐怖的气氛,既写出了情势的险恶,又为人物的出场做了铺垫

4、揭示人物性格。

比如第三部分中炮手与大炮搏击的场景,就集中表现出了炮手的英勇无畏、侯爵的智勇双全以及坚毅果敢的性格。

5、作为象征。

《炮兽》中,大海的风暴、船上的劫难,象征了命运隐隐的威胁和凶多吉少的不可测的未来。

作者是采用什么方法来描写这些场景的?

采用对比法(对照法)

雨果说:“丑就在美旁边,畸形靠近着优美,丑怪藏在崇高的背后,美与恶并存,光明与黑暗与共。

”

雨果的创作主张是“美丑对照原则”,因此对照法是他在创作中最喜欢采取的方法。

•第一场景中的对照:

•1、炮兽的强大,疯狂——人的渺小,怯懦

•2、勇士的六神无主——老人的沉着冷静

•困苦能孕育灵魂和精神的力量。

——雨果

在这一场景里,炮兽越是凶猛、庞大、威力无穷,就越显得人的怯懦、渺小、无能,人越是怯懦、渺小、无能,就越能显出炮队队长的勇敢。

困苦越大,就越能显出人的力量的强大。

这样的对照,为炮队队长的出场作了有力铺垫。

面对“炮兽”巨大的破坏能力,大家内心似乎都充满了恐怖。

连“勇士”都犹豫不决,只有老人沉着冷静。

这一对照暗示了老人作为一位领导人物所具有的临危不乱的优秀品格,把读者的注意力吸引到这个神秘的人物身上。

•第二场景中的对照

1.船员的束手无策——炮队队长的英勇无畏

2.炮队队长的勇斗大炮——神秘老人的智取大炮

世界上最广阔的是海洋,比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的心灵。

——雨果•通过海洋、天空、心灵的层层对照,写出了心灵的广阔无比。

•在这一场景中,也是通过船员、炮队队长、老人的层层对照,写出了老人的智勇与果敢。

•与其他人的束手无策相比,炮队队长的勇敢无畏就脱颖而出了。

其实,突出炮队队长的勇气,则是为了衬托神秘老人的有勇有谋。

这个场景的重要作用,就是通过层层对照,将重要人物朗德纳克侯爵的坚毅果敢、智勇双全作了第一次展示。

•第三场景中的对照

1.赏功与罚罪

2.欢呼与惊惶

人的两只耳朵,一只听到上帝的声音,一只听到魔鬼的声音。

——雨果

•按照常理,人的两只耳朵听到的是同一个声音,所以,“上帝的声音”与“魔鬼的声音”

是同一个声音。

这句名言与这一场景的共通之处就在于朗德纳克侯爵的赏功与罚罪是集中在一个人身上的。

朗德纳克侯爵对炮队队长两次截然相反的处置的对比,使他赏罚分明,刚毅坚定,严酷无情的性格跃然纸上。

•赏析《炮兽》的场景描写,体会雨果的浪漫主义手法的运用

浪漫主义产生并风行于18世纪末到19世纪初的欧洲。

雨果的一个重要的浪漫主义手法是将无生命或非人的事物,描绘得如同有生命的物体一样神奇,动人心魄、令人惊叹。

作为一种创作方法和风格,在表现现实上,它强调主观和主体性,侧重表现理想世界,把情感和想像提到创作的首位,常用热情奔放的语言、超越现实的想像和夸张的手法塑造理想中的形象。

浪漫主义文学偏爱表现主观理想,着重抒发个人感受和体验,追求强烈的艺术效果,使情节戏剧化、人物超凡化等。

《炮兽》的故事发生在《九三年》的开头,《炮兽》整个场景的设计,都是为了引导全书的主角之一朗德纳克侯爵出场。

讨论:《炮兽》这一场景为朗德纳克侯爵的出场作了哪些设计?

1.恶劣的自然环境烘托人物的坚定意志.船在大海上航行,波涛汹涌,天气恶劣,充满不可预测的危险,这样的环境足以展现人物的坚定意志.

2.炮兽肆虐的特定场景考验了人物的意志和能力,这是英雄人物施展自己才能的良好舞台.

3.船员,炮队队长,老人的层层对照展现了人物的极大勇气,沉着冷静,坚毅果敢,智勇双全.

4.卖足关子,保持神秘,吸引读者.身为重要人物,肩负重大使命,却以\'穿着农民服装的老头\'出场,关键时刻的出色表现,一步步加深了人物的神秘感,吊足了读者的胃口.

•总结:因此,这一场景的设置为塑造朗德纳克这一人物形象的出场提供了一个舞台,初步展现了他的精神和性格,给读者留下了深刻印象,也为后文他在斗争中的表现作了铺垫。