实验三 活性氧化锌粉体制备及气敏性能测定

- 格式:doc

- 大小:196.50 KB

- 文档页数:4

氧化锌气敏电阻传感器的制备及性能研究气体的检测在生产过程和环境监测中具有重要意义。

随着人们对生产工艺和环境的要求越来越高,气体检测技术也不断发展。

气敏电阻传感器由于其简单、快速、实用等优点被广泛应用。

其中,氧化锌(ZnO)作为一种重要的气敏材料,具有响应速度快、灵敏度高的特点,广泛应用于气体检测领域。

本文将介绍氧化锌气敏电阻传感器的制备及性能研究。

首先介绍了氧化锌的材料性质和氧化锌气敏电阻传感器的结构和工作原理。

接下来详细描述了氧化锌气敏电阻传感器的制备方法及关键步骤,并对影响传感器性能的因素进行分析。

最后,对氧化锌气敏电阻传感器的性能进行了研究,并进行了相关数据分析与比较。

氧化锌的材料性质及氧化锌气敏电阻传感器的结构和工作原理氧化锌是一种宽带隙半导体材料,具有优异的光电学性质,主要应用于红外探测、激光器和LED等光电器件的制造。

此外,氧化锌也被广泛应用于气体传感器领域。

氧化锌气敏电阻传感器主要由氧化锌敏感层、底电极、上电极等组成。

当气体分子与氧化锌敏感层发生作用后,会发生电子传导的变化,从而改变传感器的电阻值。

氧化锌气敏电阻传感器的制备方法及关键步骤氧化锌气敏电阻传感器的制备过程主要包括材料制备、敏感层制备、电极制备、气体检测等步骤。

其中,敏感层制备是整个过程中最为关键的步骤。

敏感层制备分为化学气相沉积法、溶胶-凝胶法、热蒸发法等多种方法,其中以化学气相沉积法最为常用。

该方法的步骤主要包括气相反应、沉积反应、氧化锌晶核形成、室温沉积等。

化学气相沉积法制备的氧化锌敏感层具有薄膜均匀、结晶度高、粒径分布窄、晶格纯度高、气敏性能稳定等优点。

影响氧化锌气敏电阻传感器性能的因素饱和气体浓度、气体品种、工作温度等因素都会影响氧化锌气敏电阻传感器的性能。

其中,工作温度是影响氧化锌气敏电阻传感器响应速度和灵敏度的主要因素。

当温度增高时,氧化锌的电导率会增大,响应速度和灵敏度也会跟随提高。

但当温度过高时,氧化锌晶体易发生热退化,从而对传感器性能造成不良影响。

毕业论文(设计)题目:氧化锌纳米材料的制备及其气敏性特性研究目录摘要 (1)第一章绪论 (2)1.1 纳米技术简介 (2)1.1.1纳米技术的简介 (2)1.1.2纳米技术的含义 (4)1.1.3纳米材料含义 (5)1.2 ZnO纳米材料 (6)1.2.1 ZnO纳米材料简介 (6)1.2.2 ZnO纳米材料的分类 (8)1.3 ZnO半导体气体传感器 (9)1.3.1 半导体气体传感器原理 (9)1.3.2 ZnO半导体气体传感器分类 (10)1.3.3半导体气体传感器性能指标 (10)1.4制备方法及研究现状 (11)第二章ZnO纳米材料的制备 (13)2.1实验所用材料及仪器 (13)2.2 ZnO制备原理及过程 (13)2.3实验结果分析与讨论 (17)2.4 ZnO气体传感器的气敏机理 (19)2.5 ZnO气体传感器的性能测试 (20)2.6小结 (23)第三章纳米材料的现状及前景 (24)参考文献 (25)Abstract (27)氧化锌纳米材料的制备及其气敏性特性研究作者:王洋指导老师:徐秀梅摘要:以二水乙酸锌(C4H10O6Zn)和水合肼(N2H4·H2O)为原料,采用低温水热制备分等级ZnO纳米材料,通过(XRD),透射电镜(TEM),扫描电子显微镜(SEM),光致发光谱等[1]对所制备的氧化锌样品进行表征并分析晶体结构,通过交叉实验分析其生长机理,进而进行气敏性的研究。

检测所测气体的组成及其含量由气体传感器完成,而气体传感器由ZnO敏感材料为基体材料制得进行。

关键词:水热法;氧化锌;传感器;气敏性第一章绪论1.1 纳米技术简介科技进步带动了城市化进程的飞速发展。

人类社会已经经历了两次工业革命,这两次工业革命给人类带来了极大的便利,但是也带来了一系列问题。

例如,工业生产,煤矿燃烧,汽车尾气等排放的废气越来越多,这些排放的废气对人类的生存与发展造成的危害日益严重,不容小觑。

庆幸的是,越来越多的人注意到了大气问题对人与自然所造成的危害,开始关注这一问题,关注人类自身的健康与安全。

《ZnO纳米材料的水热法制备及丙酮气敏性能优化研究》一、引言随着纳米科技的飞速发展,氧化锌(ZnO)纳米材料因其独特的物理和化学性质,在光电子器件、传感器、催化剂等领域展现出广泛的应用前景。

其中,ZnO纳米材料的气敏性能在气体传感器领域具有重要价值。

本文将重点研究ZnO纳米材料的水热法制备工艺及其在丙酮气敏性能方面的优化。

二、ZnO纳米材料的水热法制备1. 材料与设备本实验所需材料包括:锌盐、氢氧化钠、去离子水等。

设备包括:水热反应釜、离心机、烘箱、扫描电子显微镜(SEM)等。

2. 制备方法采用水热法,将锌盐与氢氧化钠溶液混合,调节pH值后,转移至水热反应釜中,在一定温度和压力下进行反应。

反应完成后,离心分离、洗涤、干燥,得到ZnO纳米材料。

3. 制备工艺优化通过调整反应温度、反应时间、pH值等参数,优化ZnO纳米材料的制备工艺。

采用SEM等手段对制备的ZnO纳米材料进行表征,分析其形貌、粒径等特性。

三、丙酮气敏性能研究1. 丙酮气敏性能测试方法采用气敏传感器测试系统,对制备的ZnO纳米材料进行丙酮气敏性能测试。

通过改变丙酮气体浓度,测量传感器的电阻变化,评估其气敏性能。

2. 丙酮气敏性能优化措施通过调整ZnO纳米材料的形貌、粒径、比表面积等特性,优化其丙酮气敏性能。

同时,研究不同掺杂元素对ZnO纳米材料丙酮气敏性能的影响。

四、实验结果与讨论1. 制备结果通过水热法成功制备出ZnO纳米材料,其形貌规整,粒径均匀。

通过优化制备工艺,得到具有较好性能的ZnO纳米材料。

2. 丙酮气敏性能分析实验结果表明,优化后的ZnO纳米材料具有较好的丙酮气敏性能。

在较低浓度下,传感器电阻变化明显,表现出较高的灵敏度。

同时,响应和恢复时间较短,具有较好的响应速度。

3. 掺杂元素影响分析实验发现,掺杂适量金属元素可以进一步提高ZnO纳米材料的丙酮气敏性能。

不同掺杂元素对气敏性能的影响程度不同,需进一步研究其作用机制。

五、结论本文采用水热法制备了ZnO纳米材料,并对其丙酮气敏性能进行了优化研究。

液相法制备氧化锌纳米粉体的汇报人:2024-01-01•液相法制备氧化锌纳米粉体的概述•液相法制备氧化锌纳米粉体的实验材料与方法目录•液相法制备氧化锌纳米粉体的实验过程与结果分析•液相法制备氧化锌纳米粉体的研究结论与展望•参考文献目录01液相法制备氧化锌纳米粉体的概述液相法是一种制备纳米粉体的常用方法,通过控制溶液中的化学反应条件,如温度、压力、浓度等,使原料在液相中发生化学反应,生成所需的纳米粉体。

液相法的特点包括:反应条件温和、易于控制、可实现大规模生产、产物纯净等。

液相法的定义与特点液相法制备氧化锌纳米粉体的原理液相法制备氧化锌纳米粉体的原理主要涉及水热法或溶剂热法。

在这些方法中,锌盐和碱溶液在一定温度和压力下发生反应,生成氢氧化锌前驱体。

随后,通过控制反应条件,如温度和pH值,使前驱体发生热分解或氧化反应,最终生成氧化锌纳米粉体。

具体的反应过程可能包括:锌盐的水解、前驱体的形成、前驱体的热分解或氧化、纳米粉体的结晶与生长等步骤。

液相法制备氧化锌纳米粉体的应用前景氧化锌纳米粉体在许多领域具有广泛的应用前景,如光催化、传感器、太阳能电池、荧光材料等。

通过液相法制备得到的氧化锌纳米粉体具有纯度高、粒径小、分散性好等优点,有望在上述领域发挥重要作用。

此外,液相法制备氧化锌纳米粉体还具有工艺简单、成本低廉、可实现大规模生产等优点,有望为工业化生产和应用提供有力支持。

02液相法制备氧化锌纳米粉体的实验材料与方法用于调节溶液pH值。

氢氧化钠作为锌源,提供氧化锌所需的锌元素。

硝酸锌制备溶液的溶剂。

去离子水如十二烷基硫酸钠,用于稳定纳米颗粒,防止团聚。

表面活性剂实验材料磁力搅拌器:用于混合溶液。

离心机:分离和洗涤纳米颗粒。

热恒温鼓风干燥箱:加热反应溶液。

电子天平:称量实验材料。

实验设备将氢氧化钠和硝酸锌溶解在去离子水中,得到硝酸锌和氢氧化钠的混合溶液。

配置溶液将混合溶液加热至一定温度,并保持一定时间,使锌离子发生水解反应,生成氧化锌纳米颗粒。

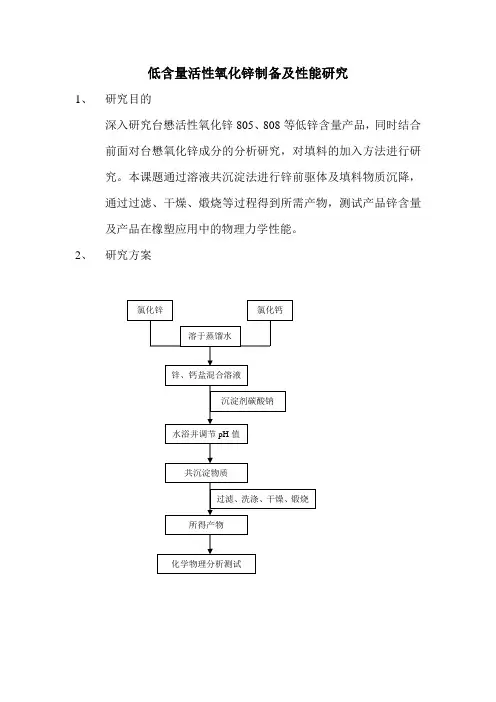

低含量活性氧化锌制备及性能研究

1、研究目的

深入研究台懋活性氧化锌805、808等低锌含量产品,同时结合前面对台懋氧化锌成分的分析研究,对填料的加入方法进行研究。

本课题通过溶液共沉淀法进行锌前驱体及填料物质沉降,通过过滤、干燥、煅烧等过程得到所需产物,测试产品锌含量及产品在橡塑应用中的物理力学性能。

2、研究方案

3、工艺条件的选择

选取氯化锌与氯化钙的质量比、加入碳酸钠的质量、水浴温度、溶液pH值、煅烧温度等作为制备工艺的条件,选取在此实验

环境下的最优条件。

4、制备产品的分析测试

对所得产物进行锌含量测定、粒径分析、在橡塑配方中的硫化

性能及物理性能测试。

活性氧化锌(形态、性质、制备、性能表征)活性氧化锌形态活性氧化锌是一种多功能性的新型无机材料,其颗粒大小约在1~100纳米。

由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。

近年来发现它在催化、光学、磁学、力学等方面展现出许多特殊功能,使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域有重要的应用价值,具有普通氧化锌所无法比较的特殊性和用途。

活性氧化锌在纺织领域可用于紫外光遮蔽材料、抗菌剂、荧光材料、光催化材料等。

由于活性氧化锌一系列的优异性和十分诱人的应用前景,因此研发活性氧化锌已成为许多科技人员关注的焦点。

活性氧化锌金属氧化物粉末如氧化锌、二氧化钛、二氧化硅、三氧化二铝及氧化镁等,将这些粉末制成纳米级时,由于微粒之尺寸与光波相当或更小时,由于尺寸效应导致使导带及价带的间隔增加,故光吸收显著增强。

各种粉末对光线的遮蔽及反射效率有不同的差异。

以氧化锌及二氧化钛比较时,波长小于350纳米(UVB)时,两者遮蔽效率相近,但是在350~400nm(UV A)时,氧化锌的遮蔽效率明显高于二氧化钛。

同时氧化锌(n=1.9)的折射率小于二氧化钛(n=2.6),对光的漫反射率较低,使得纤维透明度较高且利于纺织品染整。

活性氧化锌还可用来制造远红外线反射纤维的材料,俗称远红外陶瓷粉。

而这种远红外线反射功能纤维是通过吸收人体发射出的热量,并且再向人体辐射一定波长范围的远红外线,除了可使人体皮下组织中血液流量增加,促进血液循环外,还可遮蔽红外线,减少热量损失,故此纤维较一般纤维蓄热保温。

活性氧化锌性质氧化锌是一种半导体催化剂的电子结构,在光照射下,当一个具有一定能量的光子或者具有超过这个半导体带隙能量的光子射入半导体时,一个电子从价带NB激发到导带CB,而留下了一个空穴。

激发态的导带电子和价带空穴能够重新结合消除输入的能量和热,电子在材料的表面态被捕捉,价态电子跃迁到导带,价带的空穴把周围环境中的羟基电子抢夺过来使羟基变成自由基,作为强氧化剂而完成对有机物(或含氯)的降解,将病菌和病毒杀死。

Al2O3掺杂ZnO纳米粉体的制备及气敏特性研究

田野;潘国峰;杨瑞霞

【期刊名称】《仪表技术与传感器》

【年(卷),期】2011(000)003

【摘要】采用sol-gel法制备了w(Al2O3)为2%~4%的Al2O3-ZnO纳米粉体,

利用XRD和SEM等测试手段分析了粉体的微观结构.研究了Zn2+浓度、pH值和清洗对粉体制备的影响.采用静态配气法测试了由所制粉体制成的气敏元件对丙酮、乙醇、甲醇等气体的气敏性能.结果表明:用该法得到的粉体材料颗粒粒径小,工作温度为160℃时,由w(Al2O3)为3%的粉体在700℃退火制得的气敏元件对体积分数为40%的丙酮的灵敏度最高可达到7 779,响应-恢复时间均为1S.

【总页数】4页(P11-14)

【作者】田野;潘国峰;杨瑞霞

【作者单位】河北工业大学信息工程学院,天津,300130;河北工业大学信息工程学院,天津,300130;河北工业大学信息工程学院,天津,300130

【正文语种】中文

【中图分类】TP212

【相关文献】

1.溶胶-凝胶法制备Co掺杂ZnO纳米粉体的实验研究 [J], 纪红芬;张志勇;种兰祥;翟春雪;赵丽丽

2.掺杂Au和Co的In2O3纳米粉体的微乳液法制备及其气敏特性 [J], 陈新萍;沈

水发;潘海波

3.Al掺杂ZnO纳米粉体的制备及其气敏性能研究 [J], 陈婷;张筱君;胡晓博;江伟辉;江莞;谢志翔

4.Cu掺杂SnO_2纳米粉体的制备及气敏特性 [J], 孙红娟;彭同江;樊亮;刘海峰

5.掺铝ZnO纳米粉的制备与气敏特性研究 [J], 薛天锋;胡季帆;秦宏伟;周莹;安康;张玲;韩涛;宋鹏

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

应用化学实验报告实验一氧化锌纳米粉体地低温化学法合成与性能研究学院化学化工学院指导老师专业班级姓名学号同组人2012年06月09日实验一氧化锌纳米粉体地低温化学法合成与性能研究一、实验目地1. 了解一些常规低温液相化学方法制备纳米材料地基本原理和方法.2. 学习差热、热重和 X 光射线衍射等分析方法在无机物合成中地应用.3. 了解纳米ZnO 地发光性能,熟悉荧光仪地使用方法.4. 了解纳米ZnO 地气敏原理,熟悉气敏性能地检测方法.二、实验原理氧化锌(ZnO) 是一种宽禁带直接迁移型半导体功能材料,单晶ZnO 为六方晶体(纤锌矿)结构,室温下地禁带宽度为3.37 eV,激子束缚能高达60 MeV.该激子室温下不易被电离,使激发发射机制有效, 这将大大降低ZnO 在室温下地激射阈值,有可能实现较强地紫外受激辐射,可用来制作紫外光激光器和探测器.另外,ZnO 还被广泛地应用于制作发光显示器件、声表面波器件、压敏材料、气敏传感器、异质结地n 极和磁性材料器件及透明导电膜等.纳米级ZnO 由于粒子尺寸小,比表面积大,具有表面效应、量子尺寸效应和小尺寸效应等,与普通ZnO 相比,表现出许多特殊地性质,如无毒、非迁移性、压电性、荧光性、吸收和散射紫外线地能力.这一新地物质形态赋予了ZnO 在科技领域许多新地用途.ZnO 地禁带宽度为3.2eV,它所对应地吸收波长为388nm ,由于量子尺寸效应,粒度为10nm 时,禁带宽度增加到4.5eV,因此它不仅能吸收紫外波长320—400nm ,而且也对紫外中波 280 —320nm 也有很强地吸收能力,因此它是一种很好地紫外屏蔽剂,可制得紫外光过滤器、化妆品防晒霜;纳米ZnO 地比表面积大,表面活性中心多,在阳光、尤其在紫外线照射下,在水和空气中,能自行分解出自由移动地带负电荷地电子(e-),同时留下带正电荷地空穴(h+),这种空穴可以激活空气和水中地氧变为活性氧,它能与多种有机物(包括细菌)发生氧化反应,从而除去污染和杀死病毒.因而可作为高效光催化剂,用于降解废水中地有机污染物,净化环境;纳米ZnO 对外界环境十分敏感,从而成为非常有用地传感器材料,如用纳米ZnO 制作气体报警器和吸湿离子传导温度计等;纳米ZnO 对电磁波、可见光和红外线都具有吸收能力,用它作隐身材料,不仅能在很宽地频带范围内逃避雷达地侦察,而且能起到红外隐身作用.同时,氧化锌是熔点为1975℃地氧化物,具有很高地热稳定性和化学稳定性,又由于它是无机物,具有无毒、无刺激、不变质而倍受青睐.因而采用各种方法制备、开发和使用纳米ZnO 已成为材料科技领域一大新地研究热点.b5E2R。

不同形貌ZnO气敏材料的制备及影响气敏性因素分析由丽梅;高静;霍丽华;程晓丽;赵辉【摘要】以锌盐和碱为原料,采用水热和溶剂热法合成了三种形貌的氧化锌粉体,利用X 射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和X射线光电子能谱仪(XPS)对产物的结构和形貌及表面化学状态进行了表征,并将粉体制备成厚膜型气敏元件,测试了其对几种还原性气体的气敏性能,结果表明:在工作温度为395℃时,三种形貌氧化锌对相同浓度的同种测试气体的灵敏度大小顺序为:菜花状氧化锌﹥棒状氧化锌﹥六棱柱状氧化锌。

并对影响氧化锌材料气敏性的各种因素进行了分析。

【期刊名称】《化学传感器》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】6页(P46-51)【关键词】不同形貌;氧化锌;气敏性;影响因素【作者】由丽梅;高静;霍丽华;程晓丽;赵辉【作者单位】牡丹江医学院药学院,黑龙江牡丹江157011;牡丹江医学院药学院,黑龙江牡丹江 157011;黑龙江大学化学化工与材料学院,功能无机材料化学教育部重点实验室,黑龙江哈尔滨150080;黑龙江大学化学化工与材料学院,功能无机材料化学教育部重点实验室,黑龙江哈尔滨150080;黑龙江大学化学化工与材料学院,功能无机材料化学教育部重点实验室,黑龙江哈尔滨150080【正文语种】中文0 引言ZnO是一种重要的半导体金属氧化物,由于其物理化学性质稳定及对可燃性气体具有敏感性而成为气敏材料的研究热点之一。

有研究发现,材料的微观形貌是影响其气敏性能的重要因素[1]。

Wang等[2]采用水热法合成的ZnO多孔球在280℃时对100 μL/L乙醇气体的灵敏度达到了25,并能检测浓度低至2 μL/L的乙醇气体,Zhao等[3]通过水热过程合成了花状ZnO并测试了其在440℃时对100 μL/L 乙醇和丙酮气体的灵敏度(4.9 和 3.0),Cho 等[4]采用原子层沉积法制备了ZnO纳米管,其在工作温度为450℃时对100 μL/L乙醇气体的灵敏度高达1 184,薄小庆等[5]研制的壳状氧化锌在300℃时对相同浓度丙酮气体的灵敏度达到了24.8,响应恢复时间分别为2 s和3 s,王彩红等[6]采用模板法研制的氧化锌空心球在400℃时可以检测到浓度低至0.1 μL/L的乙醇气体。

《ZnO纳米材料的水热法制备及丙酮气敏性能优化研究》篇一一、引言随着纳米科技的飞速发展,氧化锌(ZnO)纳米材料因其独特的物理和化学性质,在光电子器件、传感器以及催化等领域展现出了巨大的应用潜力。

在众多应用中,ZnO纳米材料在气敏传感器方面的应用尤其引人关注。

本篇论文旨在研究ZnO纳米材料的水热法制备工艺,并对其丙酮气敏性能进行优化研究。

二、ZnO纳米材料的水热法制备1. 材料与设备实验所需材料包括:锌盐、碱液、去离子水、聚合物分散剂等。

设备包括:水热反应釜、搅拌器、离心机、烘箱等。

2. 制备方法采用水热法,通过调节反应温度、反应时间、pH值以及分散剂的种类和浓度等参数,制备出不同形貌和尺寸的ZnO纳米材料。

具体步骤包括:将锌盐和碱液混合,调节pH值后,加入分散剂,然后转移至水热反应釜中,在一定温度下进行反应。

反应结束后,离心分离、洗涤、干燥,得到ZnO纳米材料。

3. 制备工艺优化通过调整反应条件,如温度、时间、pH值和分散剂浓度等,优化ZnO纳米材料的形貌和尺寸,提高其结晶度和纯度。

同时,对制备过程中可能出现的团聚现象进行控制,以提高材料的分散性和稳定性。

三、丙酮气敏性能优化研究1. 气体传感器工作原理ZnO纳米材料因其表面效应和量子尺寸效应,对气体分子具有较高的敏感性和选择性。

在丙酮气体存在时,ZnO纳米材料的电阻值会发生明显变化,从而实现气体检测。

2. 性能优化途径针对丙酮气敏性能,通过改变ZnO纳米材料的形貌、尺寸以及表面修饰等方法,提高其对丙酮气体的敏感度和选择性。

例如,采用贵金属(如金、银)对ZnO纳米材料进行表面修饰,提高其表面活性,从而增强其对丙酮气体的响应。

3. 实验结果与分析通过对比不同制备条件下得到的ZnO纳米材料的丙酮气敏性能,分析制备工艺对性能的影响。

实验结果表明,在一定的反应条件下,ZnO纳米材料对丙酮气体表现出较高的敏感度和选择性。

通过对材料的形貌和尺寸进行优化,可以进一步提高其气敏性能。

流动法测定氧化锌的催化活性目的1了解反应温度对催化活性的影响,熟悉动力学实验中的流动法的特点。

2脏我流动法测量催化活性的实验方法。

3测量氧化锌催化剂对甲醇分解反应的催化活性。

基本原理催化反应按反应物与催化剂是否处于同一聚集状态区分为均相催化和多相催化。

本实验是研究固相氧化锌催化剂对气相甲醇的多项催化分解反应,这时在相界面的进行如下反应:CH3OH ZnO CO + 2H2催化剂活性大小是指由催化剂存在是反应速率增加的程度。

通常,由于非催化反应的速率可以忽略不计,顾催化活性仅取决于催化反应的速率。

严格地讲催化活性是指在某一确定条件下所进行的具体反应而言,离开具体的反应条件,任何定量的催化活性比较都是毫无意义的。

对于多相催化反应,由于反应是在固体催化剂表面上进行的,因此催化剂的比表面积大小,往往有起着主要作用,通常用单位催化剂表面上进行的反应速率来表示催化剂的活性大小,并称为比活性。

显然,催化剂的比活性与催化剂的表面积、孔结构等表面状态无关,只取决于催化剂的化学组成,因此在科学研究中常常用比活性来评选催化剂。

但实际上,工业催化剂常用单位质量或者单位体积催化剂在流动装置中对反应物的转化百分比来表示其活性。

本实验氧化锌催化活性,以通过反应体系甲醇的分解百分率或者单位质量催化剂在实验特定条件下所分解的甲醇质量来表示。

甲醇分解反应是由于反应物与产物可经过冷凝儿分离,因而只要测量流动气体经过催化剂、冷凝捕集器后的体积增量,便可求得催化剂的活性大小。

测定催化活性的实验装置可大致分为流动法和静态法两类。

流动法是使反应物不断稳定流过反应器,在其中发生反应,离开反应器后即有产物混杂其中,然后设法分离和分析产物。

反应物非连续加入反应器,产物也不连续移去的所有实验方法均称为静态法。

流动法比静态法更多地应用于动力学实验,它的优点是静态法无法做到的。

但是流动法本身也有不少麻烦之处,首先要产生和控制稳定的气流,气流速率不能太大也不能太小。

ZnSnO3和CuPcZnO气敏材料的制备及性能研究

的开题报告

一、研究背景

气敏材料是一种具有灵敏度和特异性的材料,广泛应用于气体传感器、化学传感器和环境监测等领域。

目前,常用的气敏材料主要包括金

属氧化物、半导体、有机材料等。

其中,ZnSnO3和CuPcZnO是两种具

有潜在应用前途的气敏材料,可用于检测氨气、一氧化碳等气体。

然而,对于这两种材料的制备和性能研究还较为有限,有待深入研究。

二、研究目的

本研究旨在制备ZnSnO3和CuPcZnO气敏材料,并对其气敏性能进行系统研究,探索其在气体传感器等领域的应用价值。

三、研究内容及方法

1. ZnSnO3气敏材料的制备

采用一步水热法,在不同条件下制备ZnSnO3气敏材料。

通过X射

线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等手段对材料结构和形貌进行表征。

2. CuPcZnO气敏材料的制备

采用溶液旋转涂覆法制备CuPcZnO气敏材料。

通过紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱、荧光光谱等手段对材料进行表征。

3. 气敏性能测试

采用静态气敏测试系统,对制备的ZnSnO3和CuPcZnO气敏材料进行氨气和一氧化碳气体的检测,测试其灵敏度、选择性、响应时间和恢

复时间等性能。

四、预期成果

本研究将制备ZnSnO3和CuPcZnO气敏材料,并对其气敏性能进行定量研究,揭示其在气体传感器等领域的应用潜力。

同时,本研究将为提高气敏材料的制备和应用水平提供理论和实验基础。

《SnO2-活性炭和Tb2O3-ZnO复合材料的制备及其气敏性能研究》篇一SnO2-活性炭和Tb2O3-ZnO复合材料的制备及其气敏性能研究摘要:本文主要探讨了SnO2/活性炭和Tb2O3/ZnO复合材料的制备工艺,及其在气敏性能方面的应用研究。

首先,详细介绍了两种复合材料的制备方法,包括材料的选择、配比、制备工艺等。

其次,通过实验数据和图表,分析了两种复合材料的气敏性能,包括灵敏度、响应时间、恢复时间等指标。

最后,对两种复合材料的气敏性能进行了比较,并探讨了其潜在的应用前景。

一、引言随着工业的快速发展,环境污染问题日益严重,气体检测技术在环境保护、工业生产、医疗卫生等领域的应用越来越广泛。

气敏材料作为气体检测技术的核心,其性能的优劣直接影响到气体检测的准确性和可靠性。

因此,研究高性能的气敏材料具有重要意义。

SnO2和Tb2O3是两种常见的气敏材料,但单一材料的气敏性能往往难以满足实际需求。

本文研究了SnO2/活性炭和Tb2O3/ZnO复合材料的制备工艺及其气敏性能,以期提高气敏材料的性能。

二、材料与方法1. 材料选择本文选用了SnO2、活性炭、Tb2O3和ZnO四种材料。

其中,SnO2和Tb2O3是常见的气敏材料,活性炭和ZnO分别作为增强剂和载体。

2. 制备方法(1)SnO2/活性炭复合材料的制备:将SnO2与活性炭按照一定比例混合,通过球磨、干燥、烧结等工艺制备而成。

(2)Tb2O3/ZnO复合材料的制备:将Tb2O3与ZnO按照一定比例混合,采用类似的方法制备而成。

3. 实验方法通过气敏测试,对两种复合材料的气敏性能进行评估。

测试气体包括甲烷、乙醇、氢气等,测试温度范围为室温至高温。

通过分析测试数据,评估两种复合材料的气敏性能。

三、结果与分析1. SnO2/活性炭复合材料的气敏性能实验结果表明,SnO2/活性炭复合材料具有良好的气敏性能。

在室温下,该复合材料对甲烷、乙醇等气体的灵敏度较高,响应时间和恢复时间较短。

实验三、活性氧化锌粉体制备及气敏性能测定氧化锌是一种多功能材料,在压电陶瓷、颜料、石油化工、催化、橡胶、塑料、涂料、电子及敏感材料等领域得到广泛应用。

作为半导体气敏材料,氧化锌是研究最早、应用最广泛的气敏材料之一,它的优点是对可燃气体具有较高的检测灵敏度,通过掺杂提高其气敏选择性,从而达到对硫化氢、液化气、乙醇蒸汽和一氧化碳等气体的选择性检测。

氧化锌气敏材料的缺点是工作温度较高,一般为400 ~ 500℃,气敏选择性较差。

因此,对氧化锌气敏材料的改进主要集中在提高灵敏度、改善选择性、降低功耗等方面。

其方法有贵金属或稀土金属掺杂、氧化物复合以及元件表面修饰等。

活性氧化锌的制备方法主要是化学沉淀法,其中包括直接沉淀法和间接沉淀法。

直接沉淀法是向锌溶液中加入沉淀剂(如碳酸铵,氨水,草酸铵等),直接发生反应形成氧化锌前驱物沉淀,之后煅烧得到活性氧化锌粉末。

间接沉淀法是向锌溶液中加入尿素或六次甲基四铵等均相沉淀剂,通过它们在溶液中进行的化学反应(生成沉淀剂)使前驱物沉淀在溶液中均匀缓慢析出,经煅烧得到活性氧化锌粉体。

本实验用稀硫酸酸浸锌焙砂得到Zn2+溶液,之后以碳酸铵为沉淀剂,采用直接沉淀法制备活性氧化锌粉体。

将该粉体涂敷在陶瓷管表面制成气敏元件,用电压测量法测定活性氧化锌对乙醇蒸汽的气敏性能。

一、实验目的1、通过氧化锌粉体的制备,了解液相法制备粉体材料的一般方法和过程;2、了解和使用差热-热重分析(TG−DTA)测定固体物质的热分解性能;3、使用X−射线衍射分析(XRD)测定固体物质的物相结构;4、通过氧化锌气敏材料的制备和性能测试,了解其它气敏材料的制备、气敏性能测定的一般方法。

二、基本原理1、锌焙砂制备氧化锌锌焙砂系由锌精矿经氧化焙烧得到,用稀硫酸溶解时发生下列反应:ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O锌焙砂中的杂质元素也和硫酸反应FeO·Fe2O3 + 4 H2SO4 = FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4 H2OMnO2 + H2SO4 = MnSO4 + 1/2 O2 + H2OCuO + H2SO4 = CuSO4 + H2OCdO + H2SO4 = CdSO4 + H2ONiO + H2SO4 = NiSO4 + H2O从共存杂质元素性质可知除杂的关键是除去铁、锰。

而Cu2+、Cd2+、Ni2+等则可以通过往溶液中加入过量的锌粉,Zn与相应离子发生置换反应使Cu、Cd、Ni等与过量的Zn 粉一起沉淀析出,从而达到除杂的目的。

在弱酸性介质中加入高锰酸钾溶液, 使Fe2+氧化为Fe3+, Mn2+氧化为四价锰,最后以MnO2·x H2O形式沉淀去除。

调整PH值至5.0时Fe3+生成Fe(OH)3沉淀,过滤除去,得到硫酸锌精溶液,再加入碳酸铵溶液,即得碱式碳酸锌沉淀,碱式碳酸锌热分解即得活性氧化锌。

4 ZnSO4 + 4 (NH4)2CO3 + 4 H2O = Zn4CO3(OH)6·H2O + 4 (NH4)2SO4 + 3 CO2Zn4CO3(OH)6·H2O = 4 ZnO + CO2 + 4 H2O2、半导体气敏陶瓷的工作机制半导体气敏陶瓷传感器是利用半导体陶瓷与气体接触时电阻的变化来检测低浓度气体。

半导体陶瓷与气体接触时会发生材料表面吸附气体分子,如果外来原子的电子亲和能大于半导体表面的溢出功,原子将从半导体表面得到电子,形成负离子吸附,相反形成正离子吸附。

电子的迁移,引起能带弯曲,使功函数和电导率发生变化。

半导体气敏材料一般是非化学计量的氧化物,其表面发生化学吸附时,可有以下四种情况:(a) n型半导体发生负离子吸附;(b) n型半导体发生正离子吸附; (c) p型半导体发生负离子吸附;(d) p型半导体发生正离子吸附。

(a)、(d)类吸附导致载流子减少,电导率降低; (b)、(c)类吸附导致载流子增加,电导率增高。

一般情况下,无论是n型半导体还是p型半导体对O2等电子接受性的氧化性气体多发生负离子吸附,而对H2、CO、碳氢化物及乙醇等电子给予性的还原性气体多发生正离子吸附。

气敏陶瓷对气体的吸附可分为物理吸附和化学吸附两种。

在一般情况下,物理吸附和化学吸附同时存在。

在常温下物理吸附是主要方式。

由于此种被吸附气体绝大多数以分子状态存在,对电导率贡献不大。

所以常温下气敏陶瓷的电导率吸附前后一般变化不大。

随着温度的升高,化学吸附增加,并在某一温度时达到最大值。

对于化学吸附,陶瓷表面所吸附的气体以离子状态存在。

气体与陶瓷表面之间有电子交换,所以对电导率的提高有贡献。

一般气敏陶瓷都有一个最佳的工作温度,超过该温度后,气体解吸的几率增加。

物理吸附和化学吸附同时减少。

气敏陶瓷传感器的检测灵敏度S一般用元件在空气中的电阻Ra和在被检测气体中的电阻Rg之比(Ra/Rg)表示。

元件电阻的测定方法是:在加有一定电压的状态下,把标准负载电阻与元件串联,求出两端电压。

三、实验内容1、实验仪器及药品仪器:电动搅拌器, 马弗炉, 烘箱, 台秤, 常规玻璃仪器, 微量进样器, 玛瑙研钵, 差热-热重分析仪, X-射线衍射仪, 气敏元件测试系统。

药品:硫酸(1 : 1), 锌焙砂, 盐酸, 碳酸铵, 锌粉, EDTA标准溶液, 铬黑T指示剂, NH3-NH4Cl缓冲溶液, 无水乙醇等.2、ZnO的粉体制备1、酸溶:称锌焙砂(ZnO含量56-60%)10克投入反应瓶中,加水50 ~ 60 ml, 搅拌下加入1:1硫酸6.0-6.5 ml。

水浴加热并保持反应温度60 ~ 65度,时间30分钟。

反应过程中维持体系pH值2 ~ 3,反应将结束时控制pH值3 ~ 4(若PH偏低,用少量锌焙砂调整),滴加5 %KMnO4溶液5滴继续保温5分钟,之后趁热过滤,沉淀用少量水洗涤。

2、除铁、锰:上面得到的滤液转入反应瓶中,搅拌下加入稀硫酸调整pH值至2 ~ 3。

将该溶液加热到80 ℃以上,逐滴加入KMnO4溶液(1.5 %)至微红色不褪为止,升温至水浴沸腾,然后加入氧化锌(分析纯)调整pH值5.0 ~ 5.5,继续煮沸5分钟,之后趁热过滤,少量蒸馏水洗涤滤渣。

3、除Cu、Cd、Ni: 将上述溶液导入反应瓶中,搅拌下加入锌粉~ 0.5克,于50 ~ 60度水浴中反应30分钟,然后抽滤,即得硫酸锌精溶液。

4、沉淀碱式碳酸锌:称取7.0克碳酸铵固体,用40 ml水溶解后转入反应瓶中,搅拌并用水浴加热至40 ℃,恒温。

将硫酸锌精溶液缓慢加入到反应瓶中,特别注意在反应后期产生大量CO2气体,如硫酸锌加入过快,将造成外溢。

硫酸锌溶液加完后,体系pH值应在6 ~ 8,继续恒温搅拌30分钟,过滤,用蒸馏水洗至滤液中无硫酸根为止。

5、焙烧:将碱式碳酸锌转移至陶瓷坩埚中,105℃烘干,转至马弗炉中于700 ℃焙烧2小时,即得活性氧化锌粉末。

3、氧化锌含量分析称取烘干试样0.11 ~ 0.13克,(称准至0.0001克)置于500 ml锥形瓶中,加少量水润湿,加1 : 1盐酸3 ml, 溶解后,加水至200 ml, 用1 : 1氨水中和至pH值7 ~ 8(有白色混浊絮状物出现),再加入NH3-NH4Cl缓冲溶液10 ml 和铬黑T指示剂5滴,用标准EDTA滴定至溶液由葡萄紫色变为正蓝色为终点。

根据称量样品重量和消耗EDTA体积计算氧化锌含量。

4、碱式碳酸锌差热—热重分析将上述烘干的碱式碳酸锌样品于空气气氛下以10 ℃/min升温,进行热分析,测定TG-DTA 曲线如图1。

图1 碱式碳酸锌的TG-DTA曲线.5、碱式碳酸锌和氧化锌的X-射线衍射分析用Cu Kα射线测定碱式碳酸锌和氧化锌的XRD图谱。

测定的图谱与标准图谱对照,可知得到的碱式碳酸锌组分为Zn4CO3(OH)6·H2O(图2),而煅烧后的氧化锌为六方ZnO(图3).6、气敏元件制备及气敏性能测试取少量烘干的氧化锌粉末于玛瑙研钵中,仔细研磨5分钟,使粉体均匀致密地附着在研钵壁上,然后加少量粘合剂(水)1 ~ 5滴,继续研磨30分钟至样品呈糊状。

取陶瓷管一只,将其上的铂丝拉直,用毛刷蘸取少量糊状物均匀涂抹于陶瓷管表面。

将涂好的陶瓷管放在陶瓷方舟中,尽量保持其表面不被污染,而后将其放入90 ~ 100 ℃的烘箱中烘l ~ 1.5小时取出。

再置于马弗炉中,随炉升温至600 ℃。

保温1小时后随炉降至室温。

图2 制备的氧化锌前驱物的XRD图与碱式碳酸锌标准谱的对比.图3 制备的氧化锌的XRD图与六方氧化锌标准谱的对比.将热处理好的陶瓷管置于元件底座上,将其四根铂丝缠绕于四根支撑柱上, 涂上焊锡膏,用焊锡焊牢。

再取一根电阻丝穿过陶瓷管中心,两端敷于支撑柱上,也按上述步骤焊好。

将制作好的元件插入仪器测试底座上。

打开气敏测试系统。

设置回路电压为10 V,加热电压5.0 V, 调整负载电阻使其基线在0 ~ 0.5V之间,待基线平稳后用微量注射器向配气箱中注入2、4、6、8微升的无水乙醇,使无水乙醇蒸汽浓度分别达到25 ppm、50 ppm、75 ppm和100 ppm,分别测定在这四个浓度下元件对乙醇蒸汽的灵敏度。

四、实验结果与处理1、ZnO制备产率及含量分析锌焙砂用量克,以含量56%计,含ZnO 克,制得ZnO 克,收率,产品纯度为。

2、差热热重分析根据碱式碳酸锌的TG—DTA曲线,解释热效应和失重变化,计算失重率并与理论失重率相比较。

3、X-射线衍射分析根据碱式碳酸锌和氧化锌的XRD图,分析煅烧前后的物相变化。

4、气敏性能测定给出ZnO对乙醇气体的响应恢复特性曲线,电阻灵敏度对乙醇浓度的关系曲线.并对结果进行分析讨论.五、思考题1、试讨论ZnO制备过程中影响产品质量的因素。

2、试分析ZnO的颗粒粒径对其气敏特性有何影响? 为什么?。