金匮要略 痰饮咳嗽病脉证治

- 格式:rtf

- 大小:140.86 KB

- 文档页数:23

金匮要略痰饮咳嗽病脉证并治第十二精讲二留饮、伏饮下面,我们把第8条~第10条,看一下,这就是留饮的概念,说它分属于四饮之中,现在,我们看四饮的留饮,就是第8条到第10条,这三个条文讲:“夫心下有留饮,其人背寒冷如掌大。

”它原文写的是“如手大”,请大家注意看[校勘],那么多的注家,同意把它改为“如掌大”,这也是来源于临床实践,“如手大”,手挺大,“如掌大”,就手掌这么大的地方,后背一共才几巴掌大啊,所以,应改成“如掌大”,你若背诵这个原文的话,也就是狭义痰饮的留饮,有“背寒冷如掌大”,“背寒冷如掌大”的病机,怎么解释?我们《讲义》说得比较浅湿,就是饮邪留积以后,阳气被阻遏,不能展布,出现背寒冷。

我觉得,在上次讲“心痛彻背”的问题上,给大家说了关于“胸为气海”的问题,背为五脏六腑的腧穴所在,所以,它又是阳气出入之所,因为狭义痰饮,饮留在心下,那么背应该特指心俞而言。

作为腧穴来说,它是人体脏腑,经络气血输注、出入之所,这是我们复习过的,作为在背部的心俞,当然,背也是胸之府,诸阳它受气于胸中,而心阳转行于背,因此,饮留心下则出现了一块,象手掌大的地方寒冷感,有寒冷感,是由阻遏阳气,同时也影响督脉的温煦功能所致。

关于“背寒冷如掌大”,能够见到很多的情况,当审因论治,比方说肺结核的病人,我见过的八型空洞型肺结核,那个病人总是说,他后背有一巴掌大的地方凉,但实际上我们说,作为空洞型肺结核,应该是偏于虚热,但是长期不愈,则表示阳气不足,也表示局部的寒冷,特别是背部,我说了,作为腧穴,是人体脏腑,经络气血输注、出入之所,因此,“背寒冷”表示阳气不达,是阳气不得舒展的一种标志。

我还看过我们的一位老书记,老领导,他实际上就是一位冠心病的病人,他就说他背寒冷,用了好多温阳的办法,同时,他自己用一些电热的小器械,在后背局部温暖,效果均不佳,那就是衰老的一种表现,不仅要看到心阳的问题,也有肾阳的问题,所以,在临床上要具体分析,“背寒冷如掌大”,首先,你应该想到是,狭义痰饮的一个标志,然后,你再结合,具体的体质因素和病证情况,至少告诉你,这是阳气不达的表现。

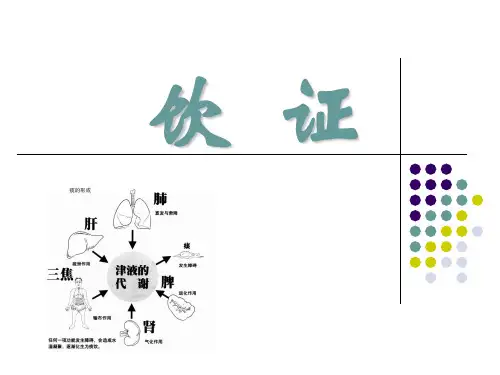

中医关于“痰饮”的病因病机和治则治法外感寒湿、饮食不当或劳欲所伤等,引起肺、脾、肾功能失调,津液不归正化,或代谢失常,或停于局部,形成无形或有形的复杂饮病证。

一、病因1.外感寒湿因气候湿冷,或冒雨涉水,坐卧湿地,寒湿之邪侵袭肌表,困遏卫阳,致使肺不能宣布水津,脾无以运化水湿,水津停滞,积而成饮、成痰2.饮食不当如暴饮过量、恣饮冷水、进食生冷,或炎夏受热以及饮酒后,因热伤冷,冷热交结,中阳被遏,脾失健运,湿从内生,水液停积,而为痰饮。

《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》所论“夫病人饮水多,必暴喘满。

凡食少饮多,水停心下,甚者则悸,微者短气”,即指此类。

3.劳欲体虚劳倦、纵欲太过,伤及脾肾之阳,水液失于输化,停而成饮。

体虚气弱,或劳倦太过,多易伤于水湿,水饮停蓄为病。

《儒门事亲·饮当去水温补转剧论》提出“人因劳役远来,乘困饮水,脾胃力衰”为饮停之因素。

二、病机1.痰饮的基本病机主要为三焦气化失职,肺、脾、肾功能失调,阳虚阴盛,津液停聚。

三焦司全身气化,为内脏之外府、水液运行之道路,气化则水行。

若三焦失通失宣,阳虚水液不运,必致水饮停积为患。

如《圣济总录·痰饮统论》云:“三焦者,水谷之道路,气之所终始也。

三焦调适,气脉平匀,则能宣通水液,行入于经,化而为血,溉灌周身。

若三焦气涩,脉道塞闭,则水饮停滞,不得宜行,聚成痰饮。

2.五脏之伤皆可生痰,但与肺、脾、肾功能失调最为密切。

肺居上焦而主气,又主宜发肃降和通调水道。

或外感邪气伤肺,或气郁气滞,或血瘀气滞,或阳气不足,均致肺气失于宜达,通调失职,津液失于布散,聚而为痰。

脾居中州,主运化,布散水谷精微以养五脏。

若湿邪困脾,则脾失运化,或脾阳、脾气亏虚而致脾虚不运,均使水谷精微不归正化,聚而为痰。

肾居下焦,主气化水液,司膀胱而泌清浊。

若肾气肾阳不足,蒸化失司,水湿泛滥,亦可导致痰饮内生。

此三脏之中,以脾运失司最为关键。

因脾所居为升降之枢,太阴脾土阳气易伤,脾阳既伤,上不能输精微以养肺,水谷不归正化,反为痰饮而干肺,下不能助肾以制水,水寒之气反伤肾阳,由此则致水液内停中焦,流溢四处,波及五脏3.痰饮的病理性质,总属阳虚阴盛,输化失调,因虚致实,水饮停积为患。

脏腑经络先后病脉证第一上工:高明的医生治未病:治未病的脏腑五常:五行风气:自然界的气候元真:元气或者真气客气邪风:泛指能令人致病的不正常气候疢难:疾病干忤:侵袭或者侵犯五劳:久视伤血,久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋谷饪:饮食五邪:风,寒,湿,雾,饮食厥阳:阳气偏盛至极,孤阳上逆脉脱:一时性脉象乍浮不见之病证,多由邪气阻遏,脉中气血一时不通所致所得:适合病人的饮食居处等因素所恶:病人所厌恶的饮食居处痉湿暍病脉证治第二痉:以项背强急,口噤不开,甚至角弓反张为主症的一种筋脉挛急性疾病湿:以发热身重、骨节疼痛为主症的一种疾病暍:伤于暑邪,以发热、自汗、少气、脉虚、尿赤为主症的疾病百合狐惑阴阳毒病脉证治第三百合病:由热病之后,余热未清,或情志不遂,郁而化火导致,以精神恍惚不定,口苦,小便赤,脉微数为临床特征狐惑病:感受湿热虫毒,以目赤、咽喉、前后二阴溃烂为特征的疾病阴阳毒:分阴毒与阳毒,与感受疫毒有关,以发斑,咽喉痛为主证声喝(yè):说话声音噎塞鸠眼:其目色赤中风历节病脉证并治第五中风:是因正气亏虚,复感外邪,邪犯经络脏腑,以口眼喎斜,半身不遂,甚者突然晕倒,昏迷不醒为主症的疾病历节病:指肿痛遍历多个关节,甚者关节活动障碍,身体消瘦为主症的一种疾病喎僻:口眼歪斜盛人:外形肥胖的人身体魁羸:形容关节肿大,身体羸弱脚肿如脱:形容两脚肿胀,且又麻木不仁,似乎和身体要脱离一样血痹虚劳病脉证并治第六血痹:因气血不足,感受风邪,导致阳气闭阻,血行瘀滞,出现以身体局部麻木不仁为特征的疾病平人:外形看起来好像无病,其实内脏气血已经虚损之人面色薄:面色淡白而无华酸削:两腿酸痛不适而肌肉消瘦痹侠背行:脊柱两旁有麻木感马刀:结核生于腋下属瘰疬侠瘿:结核生于颈旁属瘰疬脱气:阳气虚衰干血:积久难解之瘀血肺萎肺痈咳嗽上气病脉证治第七【肺痿特征性表现:反咳吐浊唾涎沫】肺痿:肺叶痿弱不振,以经常咳嗽、咳吐浊唾涎沫,短气为主症的慢性虚弱疾患。

【每⽇⼀诵】伤寒论第40条第40条伤寒表不解,⼼下有⽔⽓,⼲呕,发热⽽咳,或渴,或利,或噎,或⼩便不利、少腹满,或喘者,⼩青龙汤主之。

导读:历代伤寒学者对《伤寒论》多有注释,受个⼈认知所限,不免有所偏颇,读者需取其精华,去其糟粕,结合临床,注重⾃我理解。

毕竟,尽信书则不如⽆书!⽂末有留⾔,⼤家可以发表⾃⼰的注解,⼀起提⾼!⾦·成⽆⼰《注解伤寒论》伤寒表不解,⼼下有⽔饮,则⽔寒相搏,肺寒⽓逆,故⼲呕发热⽽咳。

《针经》⽈∶形寒饮冷则伤肺。

以其两寒相感,中外皆伤,故⽓逆⽽上⾏,此之谓也。

与⼩青龙汤发汗、散⽔。

⽔⽓内渍,则所传不⼀,故有或为之证,随证增损,以解化之。

清·吴谦《医宗⾦鉴》伤寒表不解,谓脉浮紧、头痛、⾝痛、发热、⽆汗、恶寒之证仍在也。

⼼下有⽔⽓,谓⼲呕⽽咳也。

然⽔之为病不⼀,故⽈:或渴、或利、或噎、或⼩便不利,少腹满,或喘者,皆有⽔⽓之证,故均以⼩青龙汤,如法加减主之也。

经⽈:三焦者决渎之官,⽔道出焉。

膀胱者州都之官,津液藏焉,⽓化则能出矣。

太阳受邪,若⽆⽔⽓,病⾃在经,若有⽔⽓,病必犯府。

病府则膀胱之⽓化不⾏,三焦之⽔⽓失道,停上焦则或咳、或喘,或噎,停中焦则或渴、或⼲呕、或满,停下焦则或⼩便不利,少腹满,或下利,凡⽔所⾏之处,皆得⽽病之也。

⼩青龙汤外发太阳之表实,内散三焦之寒饮,亦汗法中之峻剂,与⼤青龙汤并得其名。

⼀以治太阳表实之热躁,⼀以治太阳表实之寒饮也。

程知⽈:此明伤寒表证未解,⽔积⼼下,散寒涤饮法也。

汪琥⽈:『明理论』云:青龙主风寒两伤之疾固已。

伤寒表不解,则⿇黄可以发;中风表不解,则桂枝可以散。

惟其表不解,⽽⼜加之⼼下有⽔⽓,则⾮⼆汤所能发散,必以⼩青龙汤,始可祛除表⾥之邪⽓尔。

清·柯琴《伤寒来苏集》发热是表未解,⼲呕⽽咳,是⽔⽓为患。

⽔⽓者,太阳寒⽔之⽓也。

太阳之化,在天为寒,在地为⽔。

其伤⼈也,浅者⽪⾁筋⾻,重者害及五脏。

⼼下有⽔⽓,是伤藏也。

金匮要略重点掌握内容一、绪言(掌握学科特点)本科特点:以整体观为指导思想,以脏腑经络学说为中心,辨证与辨病相结合的辩证方法(即脏腑经络辨证)二、脏腑经络先后病脉证第一1、病因“千般灾难,不越三条:一者,经络受邪,入脏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室.金刃.虫兽所伤。

”【内因,外因,不内外因】2、切脉(熟悉)如何理解:“病人脉浮者在前,其病在表;浮者在后,其病在里”?答:寸脉属阳主表,浮则说明病在表,是正气抗邪于表之征,脉多浮而有力,尺脉属阴主里,浮则说明病在里,是肾阴不足,虚阳外浮之象,脉多浮而无力。

此条论述了脉象主病随部位的不同而有所差异。

3、治则(重点掌握)①“病,医下之,续得下利清谷不止,身体疼痛者,急当救里;后身体疼痛,清便自调者,急当救表也”——表里同病,里急当先救里,表急当先救表②“夫病痼疾,加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾也”——新旧病急当先治其新病③“夫诸病在脏欲攻之,当随证所得而攻之,如渴者,与猪苓汤…”——杂病应审因论治4、预防(熟悉):①未病先防;②邪轻病浅,及早治疗;③注意房室,饮食,起居等三、痉湿偈病脉证治第二1、湿病的主证:关节疼痛而烦,脉沉而细,小便不利,大便反快2、湿病的治法:风湿在表,当发其汗;风湿在里,但利其小便。

原文:“若风湿者,发其汗,但微微似欲汗出者,风湿俱去也”3、湿病的证治:(1)表实证①寒湿在表——麻黄加术汤“湿家身烦痛,可与麻黄加术汤发为宜”(麻黄,桂枝,甘草,杏仁,白术)②风湿汗出当风——麻黄杏仁薏苡甘草汤“病者一身尽疼,发热,日甫所剧者,名风湿,此病当汗出当风,或久伤取冷所致也,可与麻黄杏仁薏苡甘草汤”(麻黄,甘草,薏苡仁,杏仁)(2)风湿表虚证——防己黄芪汤(此方在金匮中还见于风水表虚证)“风湿,脉浮,身重,汗出恶风者,防己黄芪汤主之”【方药组成:防己,炒甘草,白术,黄芪】四、百合狐惑阴阳毒病脉证治第三1、百合病“意欲食复不能食,常默默,欲卧不能卧,欲行不能行,欲饮食,或有美时,或有不用闻食臭时,如寒无寒,如热无热,口苦,小便赤,诸药不能治,得药则剧吐利,如有神灵者,身形如和,其脉微数”①病机:“百合病者,百脉一宗,悉致其病也”——与心肺有关。

倪海厦【金匮】痰饮咳嗽病问曰:夫饮有四,何谓也?师曰:有痰饮,有悬饮,有溢饮,有支饮。

接下来呢,我们介绍痰饮咳嗽病脉证并治第十二。

记不记得我们在念金匮第七篇的时候,第七篇有谈到:这个肺痿肺痈咳嗽上气,呼吸很短,病脉证,实际上这两个非常的相关,哦相关的。

一开始呢,诸位看,饮有四。

什么叫做饮?师曰:有痰饮,有悬饮,有溢饮,有支饮。

在介绍......继续介绍之前呢,先跟诸位有个基本上有个对“饮”的概念。

我们每个人呢,多多少少难免都有一点“饮”,这个“饮”就是水饮。

那平常呢,我们为什么要去多做练功夫?多劳力工作多做一些运动?就是运动出汗的话,这个“饮”就会排掉。

这个“饮”从哪里来呢?可能呢,你是喝水喝太快了,哦,我......这个运动嘛,喝水喝太快,嗝在那个中间,打嗝一下,实际上“饮”就进去了。

那有的时候可能是你在发表,就是说你在这个台北很流行在室内运动,跳什么健身操这样,骗人的哦,在那个那个强的冷气间跳舞,那神经病嘛!运动本来就应该到外面去,对不对,怎么跑到冷气间里面去跳舞,应该要到外面去,运动就应该让它流汗,汗流掉以后,慢慢慢慢喝水进去,新的水再去补充旧的水,这样才会把“饮”排掉。

可是有的人很......很骚包啊,我要fashion,我要流行,在那很冷强冷的空间里面在做运动,不管是用跑步机呀,什么机器,反正就是在那里做运动,然后要流汗就用三温暖,这个都不对的。

你都利用外在的,不会自己去动。

像台北市很热嘛,跑出去一下,如果中个暑回来,治不好你再跟我讲,对不对。

这个很简单嘛,可是你啊都不去做,这些都是造成“饮”病,“饮”的病,那老师,你怎么知道这个人有“饮”病?那我举个例子给你听,如果你今天得了感冒,老师,这个人是桂枝汤症!你开桂枝汤给他,一剂就好掉了,这个人就没有“饮”病。

每次得了感冒,很严重,这种人就有“饮”病在里面。

还没有发大病的时候,赶快把“饮”病排掉啊,“饮”的问题排掉,这个饮呢水“饮”呢,常常停在内脏的下方,哦内脏的。

《金匮要略》咳逆倚息,不得卧,小青龙汤主之。

痰饮咳嗽病脉证并治第十二精讲四四饮证治好,我们上课,“病溢饮者”,顾名思义也看出来了,在四饮当中,溢饮发病为急,所以,在用大、小青龙汤的时候,也是用汗法,这也是急则治标的办法,特别刚才我提到了,大青龙汤在临床上,用来治疗外寒里热,也是选新病,化热也是将要入里,没有化热或者是化热初期,表闭而热郁,用大青龙汤,所以,可想而知,大青龙汤用于治疗溢饮,急则治标,赶紧给饮邪打开出路,现在,请大家看我们书上的,[选注]第二个,就是柯琴(柯韵柏)的,《伤寒来苏集》,他对大青龙汤,和小青龙汤的解释,看他怎么理解,这也是一个节选,他说,“……能化胸中之热气而为汗,故名大青龙,能化心下之水气而为汗,故名小青龙,盖大青龙表证多,只烦躁是里证”,实际上,我们现在说他不烦躁,这表证是饮邪为重,“小青龙里证多,只发热是表证,故有大、小发汗之殊耳”,仅发汗力上有区别。

《医宗金鉴》又说,“溢饮病属经表,虽当发汗,然不无寒热之别也,热者以辛凉发其汗”,就是温之中有石膏,大青龙汤是这样的,“热者以辛凉发其汗,大青龙汤,寒者以辛温发其汗,小青龙汤,故曰大青龙汤主之,小青龙汤亦主之也”,这就是将小青龙汤,和大青龙汤,用在溢饮上的道理给区别开,那么,具体这两个方的功效,我给大家归纳,就是大青龙汤,发汗兼清郁热,小青龙汤,发汗兼温化里饮,这就把这个证候特点说出来了。

下面,来讲支饮的证治,支饮,要涉及到11个方子,支饮主方就是小青龙汤,在35条上,而且35条的原文,就按照我们昨天讲的,支饮的临床特征给概括的,请大家看35条原文:“咳逆倚息,不得卧,小青龙汤主之。

”(一类)直接把支饮的临床主症,咳逆倚息,短气不得卧阐明,“小青龙汤主之”,言支饮的主方,支饮的饮停部位一定是在胸肺,它直接影响到肺气的宣发和肃降,因此,要出现一系列,呼吸困难的临床特征,包括他,凭倚呼吸,躺不下,要半卧位,甚至于坐起来,再重,就是端坐呼吸,那就肺心病、心衰了,病人这些形态,都是为了迎合肺的生理功能,才有这样的特征,本条所指的,就是因为胸肺有停饮,复感外寒,属内外皆寒的一种情况,那么,小青龙汤,作为主方的道理,就在于针对它表有外寒,里有寒饮,一定要温化,符合我们讲的“温药和之”,是温化饮邪,温运饮邪,方中行消开导之品,以辛散之品多,属于温散的一个方子,因为大家对本方熟悉了,不占用时间讲了。

金匮要略目录

脏腑经络先后病脉证第一痉湿暍病脉证第二百合狐惑阴阳毒病证治第三疟病脉证并治第四中风历节病脉证并治第五血痹虚劳病脉证并治第六肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七奔豚气病脉证治第八胸痹心痛短气病脉证治第九腹满寒疝宿食病脉证治第十五藏风寒积聚病脉证并治第十一痰饮咳嗽病脉证并治第十二消渴小便不利淋病脉证并治第十三水气病脉证并治第十四黄疸病脉证并治第十五惊悸吐血下血胸满瘀血病脉证治第十六呕吐哕下利病脉证治第十七疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八趺蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九妇人妊娠病脉证并治第二十妇人产后病脉证治第二十一妇人杂病脉证并治第二十二《金匮要略》是我国东汉著名医学家张仲景所著《伤寒杂病论》的杂病部分,也是我国现存最早的一部论述杂病诊治的专书,原名《金匮要略方论》。

“金匮”是存放古代帝王圣训和实录的地方,意指本书内容之珍贵。

全书分上、中、下三卷,共25篇,载疾病60余种,收方剂262首。

所述病证以内科杂病为主,兼及外科、妇科疾病及急救卒死、饮食禁忌等内容。

被后世誉为“方书之祖”。

以上信息仅供参考,建议查阅《金匮要略》原著或咨询中医学专家,获取更全面准确的信息。

⽊防⼰汤⽊防⼰汤出⾃《⾦匮要略?痰饮咳嗽病脉证并治》第24条,组成为:⽊防⼰三两,⽯⾳⼗⼆枚鸡⼦⼤,桂枝⼆两,⼈参四两。

右四味,以⽔六升,煮取⼆升,分温再服。

仲景原条⽂谓:“膈间⽀饮,其⼈喘满,⼼下痞坚,⾯⾊黧⿊,其脉沉紧,得之数⼗⽇,医吐下之不愈,⽊防⼰汤主之。

虚者即愈,实者三⽇复发,复与不愈者,宜⽊防⼰汤去⽯膏加茯苓芒硝汤主之。

” ⽊防⼰汤以⽊防⼰逐湿驱⽔饮,以桂枝温阳平冲逆,并重⽤⼈参治胃虚⼼下痞,重⽤⽯⾳泄热治喘满。

本⽅配伍的关键有两点:⼀是防⼰配⽯裔,可除湿热,逐热饮;⼆是桂枝配⽯裔,外能发越经络郁热,内能化饮清泄饮热。

⽊防⼰汤证:膈间⽀饮,其⼈喘满,⼼下痞坚,⾯⾊黧⿊,烦渴,脉沉紧者。

叶⽒变通应⽤⽊防⼰汤的基本思路与⼿法 ⽊防⼰汤的主药是防⼰。

防⼰苦、⾟,寒。

⼀可祛风湿,治疗风湿热痹;⼆可利⽔消肿,治疗湿热、⽔饮壅郁的⽔肿;三可⽌痛,治疗关节肌⾁痹痛,或⽛痛、头痛及外伤疼痛。

此⽅⽤其合⽯膏,可治三焦湿热或经脉湿热之热重者;⽤其合桂枝,通经脉,利膀胱,可治⽔肿,湿热痹痛。

叶桂抓住本⽅的配伍特点,常去⽢壅守补的⼈参,加宣化利湿的杏仁、通草、薏苡仁等治疗湿热、暑湿壅郁三焦、经脉的病证。

叶⽒变通应⽤此⽅的基本思路主要有两个⽅⾯: 第⼀,抓住⽅中⽯⾳、桂枝、防⼰相配伍的组⽅特点,参照《⾦匮要略》⽩虎加桂枝汤治疗温疟“⾝⽆寒但热,⾻节烦痛”的⽤法,领悟出⽯⾳、桂枝相配伍,善于⾟寒宣通关节肌⾁热痹之郁.治疗热痹。

进⽽认为,⽯膏、桂枝与防⼰合⽤,则善⾛经脉,可宣通经络风湿热郁,治疗风湿热痹。

以此为基础⽅,临证酌加杏仁、苡仁、通草、滑⽯等寅化分消三焦湿热药,主治湿热痹或风湿热痹。

具体⽤法尚有主⽤⽯膏配桂枝、防⼰逐饮热以通经脉;去桂枝重⽤⽯耷以清泄阳明;去⽯⾳留桂枝配苡仁、蚕沙、⾖卷等通络逐湿;去⽯膏留桂枝配附⼦⾟热通痹兼逐湿热等法。

这些⼿法,我们在上述“⽤于治疗湿热痹”中作了详细的总结,此不重复。

脏腑经络先后病脉证第一1.问曰:上工治未病,何也?师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾。

四季脾旺不受邪,即勿补之。

中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。

15.夫病痼疾,加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾也。

痉湿暍病脉证治第二11.太阳病,其证备,身体强,几几然,脉反沉迟,此为痉,栝楼桂枝汤主之。

12.太阳病,无汗而小便反少,气上冲胸,口噤不得语,欲作刚痉,葛根汤主之。

20.湿家身烦疼,可与麻黄加术汤发其汗为宜,慎不可以火攻之。

21.病者一身尽疼,发热,日晡所剧者,名风湿。

此病伤于汗出当风,或久伤取冷所致也。

可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。

22.风湿,脉浮,身重,汗出,恶风者,防己黄芪汤主之。

百合狐惑阴阳毒病脉证治第三1.论曰:百合病者,百脉一宗,悉致其病也。

意欲食复不能食,常默默,欲卧不能卧,欲行不能行,饮食或有美时,或有不用闻食臭时,如寒无寒,如热无热,口苦,小便赤,诸药不能治,得药则剧吐利,如有神灵者,身形如和,其脉微数。

5.百合病不经吐、下、发汗,病形如初者,百合地黄汤主之。

10.狐惑之为病,状如伤寒,默默欲眠,目不得闭,卧起不安,蚀于喉为惑,蚀于阴为狐,不欲饮食,恶闻食臭,其面目乍赤、乍黑、乍白。

蚀于上部则声喝,甘草泻心汤主之。

13.病者脉数,无热,微烦,默默但欲卧,汗出,初得之三四日,目赤如鸠眼;七八日,目四眦黑。

若能食者,脓已成也,赤豆当归散主之。

疟病脉证并治第四2.病疟,以月一日发,当以十五日愈;设不差,当月尽解;如其不差,当云何?师曰:此结为癥瘕,名曰疟母,急治之,宜鳖甲煎丸。

中风历节病脉证并治第五2.邪在于络,肌肤不仁;邪在于经,即重不胜;邪入于腑,即不识人;邪入于脏,舌即难言,口吐涎。

8.诸肢节疼痛,身体魁羸,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐,桂枝芍药知母汤主之。

10.病历节不可屈伸,疼痛,乌头汤主之。

血痹虚劳病脉证并治第六2.血痹阴阳俱微,寸口关上微,尺中小紧,外证身体不仁,如风痹状,黄芪桂枝五物汤主之。

痰饮病证治痰饮病证治泰山医学院李华安痰饮病理根据《金匮要略.痰饮咳嗽病脉证第十二》的说法,痰饮就是水毒,即水分代谢障碍。

水湿痰饮病类似于西医卡他性炎症,即粘膜、浆膜、腺体、结缔组织等急慢性渗出性炎症。

体内水分在生理状态下叫做津液;在病理范畴内称为水、湿、饮、痰。

稀者为水,稠者为痰。

痰饮不仅包括西医所谓直观下的水肿,还包括水湿停聚内脏,如水湿困脾、水气凌心等;不仅包括西医所谓能咯吐出来的呼吸道分泌的粘液,还包括鼻咽腔和消化道分泌的粘液。

根据痰饮停滞在体内不同部位,分别称为悬饮、支饮、溢饮等。

根据痰饮病程长短又分为留饮和伏饮等等。

痰饮证治经方派最早提出治疗痰饮的总原则是“当以温药和之”,并提出化痰、渗湿、逐水的治法。

“呕家……,今反不渴,心下有支饮故也,小半夏汤主之《金匮要略·》)”。

“哕者,小半夏汤主之”(同上)。

呕家,就是经常呕吐的人。

心下有支饮,就是胃中水湿滞留。

哕,包括恶心、干呕、呕吐。

总之,用小半夏汤治疗胃中水湿滞留引起的呕吐,能消除恶心、干呕。

“呕家本不渴,渴者为欲解。

反而口渴,心下支饮故也,小半夏加茯苓汤主之”(同上)。

反复呕吐,本来不口渴,反而口渴,是因胃内停水的缘故,用小半夏加茯苓汤治疗。

“卒呕吐,心下痞,膈间有水,眩悸者,小半夏加茯苓汤主之”突然呕吐,胃部胀满痞塞,眩晕,心悸是由水饮引起,用小半夏加茯苓汤治疗。

因为眩晕、心悸而用茯苓,可见茯苓还有镇静作用。

(同上)。

“心下有痰饮,胸胁支满,目眩者,苓桂术甘汤主之。

”又曰:“夫短气有微饮,当从小便去之,苓桂术甘汤主之”(同上)。

“水停心下,甚者则悸,微者短气”,都应利小便,用苓桂术甘汤治疗。

茯苓、白术都有微弱的利尿作用。

当胃中水饮大量停滞时,就会出现“水入则呕”的“水逆”证。

此时应加重处方的利尿作用,用五苓散治疗。

五苓散即苓桂术甘汤,去甘草,加猪苓、泽泻。

猪苓、泽泻都有较强的利尿作用。

“支饮不得息,葶苈大枣泻肺汤主之”(同上)。

悬饮中医治疗最佳处⽅;悬饮中医治疗最佳处⽅;悬饮病名。

四饮之⼀。

饮邪停留胁肋部⽽见咳唾引痛的病证。

《⾦匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》:“饮后⽔流在胁下,咳唾引痛,谓之悬饮悬饮。

”证见胁下胀满,咳嗽或唾涎时两胁引痛,甚则转⾝及呼吸均牵引作痛,或兼⼲呕、短⽓等。

治腚攻逐⽔饮,⽅⽤⼗枣汤、椒⽬⽠蒌汤钱(切),桑⽪2钱,葶苈⼦2钱,橘红1钱,半夏1钱5分,茯苓2钱,苏⼦1钱5分,蒺藜3钱,悬饮者,⽔流胁下,肝⽓拂逆,肺失清肃,咳⽽引痛也。

摘录《医醇剩义》姜3⽚。

功能主治悬饮卷三最后修订于 2009年12⽉5⽇星饮悬饮、溢饮、⽀饮等。

《⾦匮要饮①病名。

饮证的总称。

出《素问·⾄真要⼤论》。

包括痰饮、悬饮略·痰饮咳嗽脉证并治》:“夫饮有四,何谓也?师⽈:有痰饮,有悬饮悬饮,有溢饮,有⽀饮。

”《诸病源候论·痰饮病诸候》:“诸饮者,皆由荣卫⽓否涩,三焦不调,⽽因痰饮咳嗽悬饮则需逐饮,⽤⼗枣汤、控涎丹等⽅;畏寒肢冷、⽔肿,,⽤⼩青龙汤、苓桂术⽢汤等⽅;悬饮脉沉细者,属肾阳虚,宜温阳利⽔,⽤真武汤、肾⽓丸等⽅。

⼜:《丹溪⼼法附余》主张以⾠悬饮等条。

最后修订于 2009年砂半夏丸主治⼀切痰饮咳嗽。

参见痰饮、⽀饮、悬饮旋复花丸0克(锉碎,微炒)枳壳15克(麸炒微黄,去瓤)制法上药捣为末。

炼蜜和丸,如梧桐⼦⼤。

悬饮,腹满胁痛。

⽤法⽤量空腹时⽤⽣姜汤送服20丸。

摘录《太平圣惠⽅》卷五功能主治治悬饮⼗⼀最后修订于 2痰饮胁痛篇》:“痰饮流注于厥阴之经,亦能使胁下痛,病则咳嗽、⽓急引胁痛。

”孙⼀奎治此病证,主张悬饮胁痛(胸膜积⽔)可⽤⼗枣汤、控涎丹。

参见停饮胁⽤导痰汤(见《⾚⽔⽞珠》卷四)。

悬饮痛条。

最后修订于 2009年1⽉6⽇星期⼆ 15:27:15 (GM内伤胁痛悬饮凝结两胁;或死内伤胁痛病证名。

由内伤引起的胁痛。

见《景岳全书·杂证谟》。

或因痰饮悬饮⾎停滞胁肋;或恼怒郁结,肝⽕攻冲;或肾⽔不⾜,龙雷之⽕上冲;或肾阳不⾜,虚阳上浮,⽽成胁肋之痛。