人造卫星轨道

- 格式:pdf

- 大小:5.58 MB

- 文档页数:65

【高中地理】人造卫星运行轨道的分类从1970年4月24日到2000年10月31日,我国发射了74个航天器,它们覆盖了地球所拥有的4种轨道。

其中有国产的实验飞船1艘,国产的人造卫星47颗,外国制造的卫星26颗。

现以47颗国产卫星为主,简要介绍一下它们的运行轨道。

顺行轨道逆行轨道的特点就是轨道倾角即为轨道平面与地球赤道平面的夹角大于90度。

在这种轨道上运转的卫星,绝大多数距地面较将近,高度仅为数百公里,故又将其称作近地轨道。

我国地处北半球,必须把卫星送进这种轨道,运载火箭必须朝东南方向升空,这样能利用地球自西向东进动的部分速度,从而可以节约火箭的能量。

地球进动速度可以通过赤道进动速度、升空方位角和发射点地理纬度计算出来。

不难想象,在赤道上朝着正东方向发射卫星,可以利用的速度最小,纬度越高能用的速度越大。

我国用长征一号、风暴一号两种运载火箭发射的8颗科学技术试验卫星,用长征二号、二号丙、二号丁3种运载火箭发射的17颗返回式遥感卫星以及用长征二号f运载火箭发射的神州号试验飞船,都是用顺行轨道。

它们都是从酒泉发射中心起飞被送入近地轨道运行的。

通过长征三号甲运载火箭发射的1颗北斗导航试验卫星也是采用顺行轨道。

顺行轨道逆行轨道的特征是轨道倾角大于90度。

欲把卫星送入这种轨道运行,运载火箭需要朝西南方向发射。

不仅无法利用地球自转的部分速度,而且还要付出额外能量克服地球自转。

因此,除了太阳同步轨道外,一般都不利用这类轨道。

由于地球表面不是理想的球形,其重力原产也不光滑,并使卫星轨道平面在惯性空间中不断变动。

具体地说,地球赤道部分有些鼓涨,对卫星产生了额外的吸引力,给轨道平面额外了1个力矩,并使轨道平面慢慢进动,进动方向与轨道倾角有关。

当轨道倾角大于90度时,力矩就是逆时针方向,轨道平面由西向东进动。

适度调整卫星的轨道高度、倾角和形状,可以并使卫星轨道平面的进动角速度每天东进0.9856度,恰好等同于地球拖太阳太阳的日平均值角速度,这就是应用领域价值很大的圆形太阳同步轨道。

为什么人造地球卫星的轨道有各种形状?东方星人造地球卫星的轨道似乎有各种形状,但如果你仔细观察以后会发现,它们主要呈现圆形和椭圆形两种,其中圆轨道是椭圆轨道的特殊情况。

人造地球卫星的轨道形状与人造地球卫星入轨时的速度和方向有关,究竟采用哪种形状的轨道,则是由人造地球卫星的功能和用途决定的。

1运行轨道形状与航天器速度有关人造地球卫星的轨道是人造地球卫星绕地球运行的轨道。

它呈一条封闭的曲线。

这条封闭曲线形成的平面叫人造地球卫星的轨道平面,轨道平面的特征是总是通过地心的。

要回答人造地球卫星的轨道形状问题,首先应该了解三个宇宙速度的基本概念。

众所周知,航天器(包括人造地球卫星、载人航天器、空间探测器)要离开地面进入太空需达到一定速度,这样才能克服地球的引力而不落到地面。

理论和实践都已证明,在航天器的飞行速度达到7.9千米/秒时,它可以环绕地球运转。

一般把航天器在地球轨道飞行的速度叫环绕速度,7.9千米/秒也叫第一宇宙速度。

当航天器的飞行速度达到11.2千米/秒时,它就可以脱离地球轨道,成为围绕太阳运行的人造行星,或者飞向太阳系的其他星球上去。

一般把脱离地球轨道飞行的速度叫脱离速度或逃逸速度, 11.2千米/秒也叫第二宇宙速度。

如果航天器的飞行速度达16.6千米/秒, 它就可以脱离太阳系,到其他恒星世界去,16.6千米/秒也叫第三宇宙速度。

根据万有引力定律,两个物体之间引力的大小与它们的距离平方成反比。

因此,人造地球卫星离地球中心的距离不同,其环绕速度(第一宇宙速度)和脱离速度(第二宇宙速度)有不同的数值,轨道越高,速度越低。

例如,它在200千米高轨道飞行的环绕速度是7.790千米/秒,脱离速度是11.016/千米/秒;它在35800千米高轨道飞行的环绕速度是3.076千米/秒,脱离速度4.348/千米/秒。

如果环绕速度减小,人造地球卫星的轨道高度就会降低,直至坠入大气层烧毁。

航天器与运载火箭分离后入轨点的轨道速度叫入轨速度。

轨道上的人造卫星有多少个现在每个国家都发射了人造卫星,那现在太空中有多少个人造卫星呢?轨道上的人造卫星环绕地球在空间轨道上运行的无人航天器。

人造卫星基本按照天体力学规律绕地球运动,但因在不同的轨道上受非球形地球引力场、大气阻力、太阳引力、月球引力和光压的影响,实际运动情况非常复杂。

人造卫星是发射数量最多、用途最广、发展最快的航天器。

人造卫星发射数量约占航天器发射总数的90%以上。

1957年10月4日苏联发射了世界上第一颗人造卫星。

之后,美国、法国、日本也相继发射了人造卫星。

中国于1970年4月24日发射了自己的第一颗人造卫星‘东方红一号’。

人造卫星的组成基本上可分为「卫星本体」及「酬载」两部分。

酬载即是卫星用来做实验或服务的仪器,卫星本体为维持酬载运作的载具。

卫星的用途依其所携带的酬载而定。

人造卫星的优点在于能同时处理大量的资料及能传送到世界任何角落,使用三颗卫星即能涵盖全球各地,依使用目的,人造卫星大致可分为下列几类:科学卫星:送入太空轨道,进行大气物理、天文物理、地球物理等实验或测试的卫星,如中华卫星一号、哈伯等。

通信卫星:做为电讯中继站的卫星,如:亚卫一号。

军事卫星:做为军事照相、侦察之用的卫星。

气象卫星:摄取云层图和有关气象资料的卫星。

资源卫星:摄取地表或深层组成之图像,做为地球资源探勘之用的卫星。

星际卫星:可航行至其它行星进行探测照相之卫星,一般称之为「行星探测器」,如先锋号、火星号、探路者号等。

具体有多少卫星,这个数字几乎每天都在变:有新的卫星发射到轨道上,又有老卫星在失效后被废弃。

据2006年10月份统计:世界各国共发射了5000多个航天器。

仍在轨道上运行的有2400多个。

仍在工作的有700多个。

数量最多的航天器是人造卫星,占总数的90%以上。

其中美国400多颗。

人造卫星的运行轨道的分类为低轨道卫星、中轨道卫星,高轨道卫星、地球同步轨道卫星、地球静止轨道卫星、太阳同步轨道卫星、大椭圆轨道卫星和极轨道卫星;按用途区分为科学卫星、应用卫星和技术试验卫星。

人造卫星原理

人造卫星是通过人类设计、制造和发射到地球轨道上的一种航天器。

它们携带各种各样的科学仪器和设备,用于实现多种任务,如远程通信、气象监测、地球观测、导航和军事用途等。

人造卫星的工作原理基于牛顿的万有引力定律和开普勒的行星运动定律。

根据这些定律,卫星绕地球运动时会受到地球的引力作用,同时也需要具备足够的离心力以保持其稳定的运行轨道。

卫星的运行轨道可以分为三种类型:地球同步轨道、低地球轨道和极地轨道。

地球同步轨道是指卫星的轨道与地球的自转周期相同,使得卫星能够在相对固定的地点上提供连续的通信服务。

低地球轨道则通常用于地球观测和科学实验,它的高度较低,绕地球运行速度较快。

极地轨道则用于观测极地地区,以获取高分辨率的地球图像。

卫星的通信原理是通过接收和发送无线电信号实现的。

卫星上的通信设备接收地面站发送的信号,将其放大后再通过卫星向目标地区发送。

地面站也可以通过卫星接收来自其他地区的信号,实现远程通信。

在通信过程中,卫星需要将信号经过放大、转发和解码等处理,以确保信号的质量和稳定性。

除了通信功能,人造卫星还可以用于地球观测。

通过搭载各种传感器和仪器,卫星可以对地球的表面、大气、海洋和天气等进行监测和研究。

这些观测数据对于科学研究、气象预报、环境保护和军事侦察等领域具有重要意义。

总的来说,人造卫星的工作原理是基于牛顿力学和电磁波传输原理的。

通过在地球轨道上运行,并携带各种科学设备和仪器,卫星可以实现多种任务,为人类社会提供广泛的服务和支持。

人造卫星的轨道设计随着现代科技的发展,人造卫星已经成为了现代社会中非常重要的一部分。

人造卫星的轨道设计就显得尤为重要,它将直接影响到人造卫星的工作能力和寿命。

本文将介绍人造卫星的轨道设计以及相关的技术和原理。

一、什么是人造卫星的轨道?人造卫星的轨道是指每颗卫星在空间中运行的路径。

卫星的轨道可能是圆形、椭圆形、或者其他形状,轨道的形状和位置取决于卫星的用途以及需要观测或通信的地区。

人造卫星的轨道由轨道高度、轨道倾角、轨道形状、轨道方向等因素决定。

二、轨道高度轨道高度是指卫星在地球或其他天体表面以上的距离。

轨道高度越高,卫星运行的速度就越慢。

目前,低轨道和静止轨道是最常见的两种人造卫星轨道。

低轨道:轨道高度为1000公里以下,速度约为每秒7.9千米,飞行时间约为90分钟。

低轨道的优点是其低延迟,适合用于通信和观测等任务。

同时,低轨道的大气摩擦对卫星造成的损害较大,寿命较短,需要频繁地更换卫星。

静止轨道:轨道高度为地球赤道半径以上的距离,高度约为3.6万公里,速度为每秒3千米,飞行时间约为24小时。

静止轨道的优点是能够覆盖一个大范围的地区,适用于通信、天气预报等任务。

静止轨道的大气摩擦对卫星的影响较小,可以保证卫星的寿命。

三、轨道倾角轨道倾角是指卫星轨道平面与地球赤道平面之间的夹角。

轨道倾角越小,卫星越容易进入一些狭窄的地域,如北极或南极地区。

而轨道倾角大的卫星则更适合对赤道地区进行观测或通信。

一些商业通信卫星,由于需要覆盖全球各地,通常采用倾角为零的静止轨道。

四、轨道形状轨道形状通常被描述为圆形或椭圆形。

圆形轨道在轨道高度越高的情况下,更容易实现。

而椭圆形轨道能够实现更多的应用,因为它允许卫星在一段时间内离地球较远,然后在另一段时间内逼近地球。

这种椭圆形轨道被称为高椭圆轨道。

一些卫星,例如地球观测卫星,通常采用高椭圆轨道。

五、轨道方向轨道方向是指卫星绕行轨道时运动的方向。

人造卫星轨道可以是地球固定轨道(即卫星轨道平面与地球赤道平面重合),也可以是地球自转轨道(即轨道倾角与赤道平面夹角不为零)。

人造地球卫星的运行轨道夜晚,人们常常会看到明亮的星在天幕群星之间匆匆穿行,不久便消失在远方的天空。

这就是人造地球卫星。

人造地球卫星沿着一定的轨道围绕地球运行。

从这一点上看,它与月球很相像,属于以地球为中心的天体系统。

但是,人造地球卫星与所有的天然天体不同,它是人工研制和发射到运行轨道上的一种空间飞行器(或航天器),是按照人的意志、为了人们的某种目的沿轨道运行的特殊天体。

人造卫星体积很小,根本不能与月球相比。

它与地球的距离也比月地距离小得多,即使距地面最远的人造卫星,其近地点高度,也不及月地最近距离的十分之一。

由于人造卫星离地球较近,所以,在地球上只有天黑后不久和黎明前的一段时间内,才能看到它们。

深夜时,也有人造卫星从天空经过,然而,由于完全掩没于地球的黑影之中,人们是无法看到它们的。

这些人造卫星飞行的方向是各不相同的。

人造卫星的飞行方向不同,表明它们各自的轨道平面与赤道平面有着不同的夹角。

人造地球卫星运行轨道所在的平面,叫做轨道平面。

所有人造卫星的轨道平面都通过地心。

轨道平面与地球赤道平面的夹角,叫做轨道倾角。

根据轨道倾角,人造地球卫星的轨道有顺行轨道、逆行轨道、极轨道和赤道轨道等几种。

朝偏东向运行的卫星,轨道倾角小于90°,称为顺行轨道。

沿这种轨道运行的卫星,在发射过程中,运载火箭是朝偏东方向飞行的。

由于发射时利用了地球自转的一部分速度,因此比较节省能量。

世界上早期发射的人造卫星,大部分是属于这种类型的。

卫星沿南北方向运行,轨道倾角等于90°,称为极轨道。

极轨道平面不仅通过地心,而且通过地球的南、北两极。

由于地球不断地自转,因此,沿这种轨道运行的人造卫星,能从地球的任何上空通过。

卫星向偏西方向运行,轨道倾角大于90°,称为逆行轨道。

沿这种轨道运行的人造卫星,在发射过程中,运载火箭是朝偏西方向飞行的。

由于发射时需要抵消地球自转的一部分速度,因此,消耗的能量比较多。

卫星向正东方向运行,轨道倾角等于0°,称为赤道轨道。

人造卫星的轨道力学计算人造卫星是指人类通过科技手段制造并发射到空间中,以执行特定任务的人造物体。

由于人造卫星在空间中的运动非常复杂,因此需要经过精密的轨道力学计算,以确保它们能够按照预期的轨道运动。

本文将介绍人造卫星的轨道力学计算的基本原理和方法。

1. 轨道力学基础知识轨道力学是描述天体运动的力学学科。

根据牛顿运动定律,天体的运动状态受到力的作用,而这里的力包括万有引力和其他力。

在轨道力学中,通常采用开普勒问题(Keppler Problem)来研究天体运动。

开普勒问题是指求解行星绕太阳椭圆轨道的运动方程。

开普勒问题的解决需要使用牛顿万有引力定律和牛顿第二定律。

在开普勒问题中,太阳被认为是静止不动的,而行星则绕太阳做椭圆运动。

2. 人造卫星的轨道类型人造卫星的轨道分为三种:地心轨道、地球同步轨道和近地点轨道。

地心轨道是指卫星绕地球做圆形轨道或椭圆轨道运行。

地心轨道又分为近地轨道、中地轨道和高地轨道三种。

近地轨道高度在1000公里以下,主要用于科学研究、卫星通信、导航、气象预报等方面;中地轨道高度在1000公里到36000公里之间,主要用于地球观测和通信;高地轨道高度在36000公里以上,主要用于通信和广播卫星。

地球同步轨道是指卫星的轨道面与地球的赤道面重合,且卫星的周期和地球自转周期相等。

这种轨道的高度约为36000公里,适用于通信卫星、气象卫星等。

近地点轨道是指卫星的轨道高度低于1000公里,但又高于地球表面。

这种轨道的周期比较短,适用于地球观测、卫星导航等。

3. 人造卫星的轨道运动状态可以由轨道力学计算得出。

在进行轨道力学计算之前,需要确定卫星的运行轨道、初速度和初始位置等参数。

在轨道力学计算中,需要考虑地球引力对于卫星的作用以及可能受到的其他力的影响。

首先需要计算地球对于卫星的引力,然后计算受到的其他力对其运动的影响,如大气阻力等。

然后可以得出卫星的加速度和速度随时间的变化,以及卫星的位置变化。

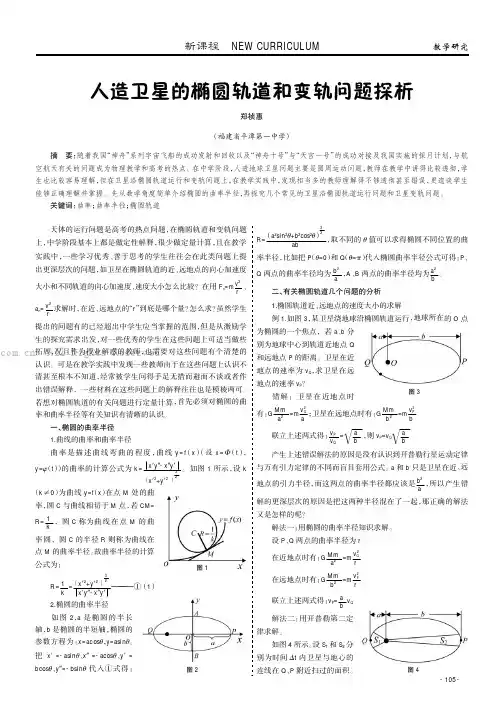

教学研究新课程NEW CURRICULUM天体的运行问题是高考的热点问题,在椭圆轨道和变轨问题上,中学阶段基本上都是做定性解释,很少做定量计算,且在教学实践中,一些学习优秀、善于思考的学生往往会在此类问题上提出更深层次的问题,如卫星在椭圆轨道的近、远地点的向心加速度大小和不同轨道的向心加速度、速度大小怎么比较?在用F n =m v 2r、a n =v 2r求解时,在近、远地点的“r ”到底是哪个量?怎么求?虽然学生提出的问题有的已经超出中学生应当掌握的范围,但是从激励学生的探究需求出发,对一些优秀的学生在这些问题上可适当做些拓展,况且作为授业解惑的教师,也需要对这些问题有个清楚的认识。

可是在教学实践中发现一些教师由于在这些问题上认识不清甚至根本不知道,经常被学生问得手足无措而避而不谈或者作出错误解释,一些材料在这些问题上的解释往往也是模棱两可。

若想对椭圆轨道的有关问题进行定量计算,首先必须对椭圆的曲率和曲率半径等有关知识有清晰的认识。

一、椭圆的曲率半径1.曲线的曲率和曲率半径曲率是描述曲线弯曲的程度,曲线y =f (x )(设x =Φ(t ),y =φ(t ))的曲率的计算公式为k =x ′y ″-x ″y ′x ′2+y ′2[]32。

如图1所示,设k (k ≠0)为曲线y=f (x )在点M 处的曲率,圆C 与曲线相切于M 点,若CM=R =1k ,圆C 称为曲线在点M 的曲率圆,圆C 的半径R 则称为曲线在点M 的曲率半径。

故曲率半径的计算公式为:R =1k =x ′2+y ′2[]32x ′y ″-x ″y ′—————①(1)2.椭圆的曲率半径如图2,a 是椭圆的半长轴,b 是椭圆的半短轴,椭圆的参数方程为:x=a cos θ,y=a sin θ。

把x ′=-a sin θ、x ″=-a cos θ、y ′=b cos θ、y ″=-b sin θ代入①式得:R =(a 2sin 2θ+b 2cos 2θ)32ab,取不同的θ值可以求得椭圆不同位置的曲率半径,比如把P (θ=0)和Q (θ=π)代入椭圆曲率半径公式可得:P 、Q 两点的曲率半径均为b 2a,A 、B 两点的曲率半径均为a 2b 。

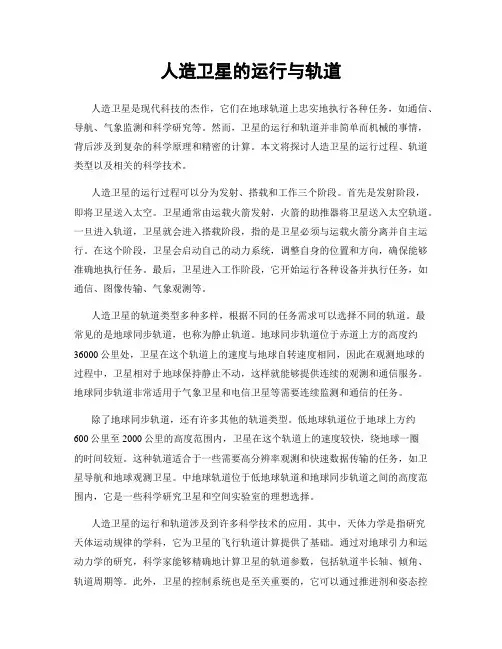

人造卫星的运行与轨道人造卫星是现代科技的杰作,它们在地球轨道上忠实地执行各种任务,如通信、导航、气象监测和科学研究等。

然而,卫星的运行和轨道并非简单而机械的事情,背后涉及到复杂的科学原理和精密的计算。

本文将探讨人造卫星的运行过程、轨道类型以及相关的科学技术。

人造卫星的运行过程可以分为发射、搭载和工作三个阶段。

首先是发射阶段,即将卫星送入太空。

卫星通常由运载火箭发射,火箭的助推器将卫星送入太空轨道。

一旦进入轨道,卫星就会进入搭载阶段,指的是卫星必须与运载火箭分离并自主运行。

在这个阶段,卫星会启动自己的动力系统,调整自身的位置和方向,确保能够准确地执行任务。

最后,卫星进入工作阶段,它开始运行各种设备并执行任务,如通信、图像传输、气象观测等。

人造卫星的轨道类型多种多样,根据不同的任务需求可以选择不同的轨道。

最常见的是地球同步轨道,也称为静止轨道。

地球同步轨道位于赤道上方的高度约36000公里处,卫星在这个轨道上的速度与地球自转速度相同,因此在观测地球的过程中,卫星相对于地球保持静止不动,这样就能够提供连续的观测和通信服务。

地球同步轨道非常适用于气象卫星和电信卫星等需要连续监测和通信的任务。

除了地球同步轨道,还有许多其他的轨道类型。

低地球轨道位于地球上方约600公里至2000公里的高度范围内,卫星在这个轨道上的速度较快,绕地球一圈的时间较短。

这种轨道适合于一些需要高分辨率观测和快速数据传输的任务,如卫星导航和地球观测卫星。

中地球轨道位于低地球轨道和地球同步轨道之间的高度范围内,它是一些科学研究卫星和空间实验室的理想选择。

人造卫星的运行和轨道涉及到许多科学技术的应用。

其中,天体力学是指研究天体运动规律的学科,它为卫星的飞行轨道计算提供了基础。

通过对地球引力和运动力学的研究,科学家能够精确地计算卫星的轨道参数,包括轨道半长轴、倾角、轨道周期等。

此外,卫星的控制系统也是至关重要的,它可以通过推进剂和姿态控制设备来调整卫星的位置和方向。

人造地球卫星轨道的根数轨道根数是什么呢?它可不是太空中有几根轨道的意思,轨道根数又称轨道要素或轨道参数,是用来描述人造地球卫星在其轨道运行状态的一组参数。

通常情况下指的是用经典万有引力定律、开普勒三大定律描述天体按圆锥曲线运动时所必需的六个参数:轨道半长轴ɑ、轨道偏心率e、轨道倾角i、升交点赤经Ω、近地点幅角ω、真近点角ν。

按形状来说,卫星都是在圆形或椭圆形轨道上运行的。

圆形轨道具有任何时候都与地球表面保持相等距离的优点,故而多用于观察地球、通信广播、导航定位和大地测量等卫星。

由于圆形轨道要求运载器入轨时的速度大小和方向都必须非常准确,所以实际上卫星常常是在近圆形或椭圆形轨道上飞行的。

文/尹怀勤人造地球卫星的用途非常广泛,且不同用途的卫星需要不同的轨道,因此人造地球卫星的轨道是非常复杂的,它们的名称不仅多种多样,而且富含科学意义,它们被按照形状、与地面的距离、飞行方向等进行分类。

以前,我们介绍过人造地球卫星的轨道分类,但只知道轨道类别还是无法确定卫星的位置,还需要一些更具体的信息才行。

今天要介绍的轨道根数就能帮助科学家了解卫星的具体位置。

近地点轨道平面地心赤道面远地点半长轴a24尹爷爷讲航天当人造地球卫星在椭圆形轨道上运行时,地球中心(简称地心)位于椭圆的一个焦点上。

卫星在运行过程中的特点是距离地球有时近、有时远。

轨道上距离地球最近的点叫近地点,最远的点叫远地点。

它们分别位于长轴的两端,也就是说近地点与远地点之间的距离被称为椭圆轨道的长轴,与其垂直的椭圆的另一个中心轴被称为短轴。

可以想见,长短轴长度相差越多,椭圆形就愈加扁长;长短轴数值越大,轨道距离地球表面就越远。

卫星在椭圆形轨道上运行时,各点的运行速度是变化的,在近地点处卫星运行速度最快,在远地点处运行速度最慢。

依照航天界的统一定义,卫星在轨道上运行一圈所需的时间叫作周期T。

由此可见,不管卫星运行的椭圆轨道形状如何,只要它们的半长轴ɑ相同,其运行的周期T 就是一样的。

与人造卫星轨道有关的物理知识一、引言人造卫星是由人类发射到地球轨道上的人造飞行器。

它们被用于多种用途,如通信、导航、气象观测、科学研究等。

人造卫星的轨道是其运行的路径,与许多物理原理和概念相关。

二、轨道的类型人造卫星的轨道可以分为地心轨道和地球同步轨道两大类。

1. 地心轨道地心轨道是指卫星绕地球飞行的轨道。

常见的地心轨道有低地球轨道(LEO)、中地球轨道(MEO)和高地球轨道(GEO)。

- 低地球轨道(LEO):位于地球表面上方约500公里至1500公里的轨道。

这种轨道对于观测卫星和通信卫星很有用,因为它们可以更接近地球表面,提供更高的分辨率和更低的信号延迟。

- 中地球轨道(MEO):位于地球表面上方约10000公里至20000公里的轨道。

这种轨道主要用于导航卫星,如全球定位系统(GPS)。

- 高地球轨道(GEO):位于地球表面上方约36000公里的轨道。

这种轨道对于通信卫星最有用,因为它们可以保持与地球上某一固定点的位置相对稳定。

2. 地球同步轨道地球同步轨道是指卫星的轨道与地球自转周期相同,从地面上看,卫星似乎固定在某一点上。

这种轨道对于气象卫星非常重要,因为它们可以提供持续的观测和监测。

三、轨道的稳定性人造卫星的轨道稳定性是其正常运行的关键。

轨道稳定性取决于卫星所受到的引力和离心力的平衡。

1. 引力地球对卫星施加引力,使卫星在轨道上绕地球运动。

根据万有引力定律,引力与卫星和地球质量的乘积成正比,与距离的平方成反比。

2. 离心力卫星在轨道上的运动同时受到离心力的影响。

离心力是由于卫星绕地球运动而产生的离心效应。

离心力与卫星的质量和轨道半径的平方成正比。

3. 平衡卫星轨道的稳定性取决于引力和离心力之间的平衡。

如果离心力超过引力,卫星将离开轨道并飞离地球;如果引力超过离心力,卫星将坠入地球。

四、轨道的调整为了保持卫星在预定轨道上稳定运行,需要进行轨道调整。

1. 推进剂卫星上配备了推进剂,用于调整轨道。

人造卫星如何绕地球运行?人造卫星是人类利用科技手段制造并发射到地球轨道上的人造物体,用于进行通信、导航、气象观测等各种任务。

它们的运行轨道是如何确定的?又是如何绕地球运行的呢?本文将详细介绍人造卫星的运行轨道和运行方式。

一、人造卫星的运行轨道人造卫星的运行轨道主要有地球同步轨道、低地球轨道、中地球轨道和高地球轨道等几种类型。

1. 地球同步轨道地球同步轨道是人造卫星最常用的轨道之一,它位于赤道平面上,使卫星的运行速度与地球自转速度保持同步,从而实现卫星在地球上空固定点的连续观测。

地球同步轨道分为静止轨道和准静止轨道两种。

静止轨道(GEO)位于赤道上空约3.6万公里的高度,卫星的周期与地球自转周期相等,因此卫星相对地球保持不动,可以实时观测某一固定地区。

这种轨道适用于通信、广播、气象等需要连续覆盖的应用。

准静止轨道(MEO)位于赤道上空约3.6万公里的高度,卫星的周期略大于地球自转周期,因此卫星相对地球做椭圆形轨道运动,每天经过同一地点两次。

这种轨道适用于导航卫星系统,如GPS。

2. 低地球轨道低地球轨道(LEO)位于地球表面上空约200-2000公里的高度,卫星的周期较短,通常为1.5-2小时。

由于距离地球较近,卫星的运行速度较快,可以实现高分辨率的观测和通信。

这种轨道适用于遥感卫星、通信卫星和空间实验室等应用。

3. 中地球轨道中地球轨道(MEO)位于地球表面上空约2000-36000公里的高度,卫星的周期较长,通常为12-24小时。

这种轨道适用于导航卫星系统,如北斗卫星导航系统。

4. 高地球轨道高地球轨道(GEO)位于地球表面上空约36000公里以上的高度,卫星的周期较长,通常为24小时以上。

这种轨道适用于天文观测卫星和深空探测器等应用。

二、人造卫星的运行方式人造卫星的运行方式主要有两种:静止轨道运行和椭圆轨道运行。

1. 静止轨道运行静止轨道运行是指卫星相对地球保持不动,始终停留在同一位置上。

这种运行方式适用于地球同步轨道,如通信卫星和气象卫星。

人造卫星变轨问题一、人造卫星基本原理绕地球做匀速圆周运动的人造卫星所需向心力由万有引力提供。

轨道半径r 确定后,与之对应的卫星线速度r GM v =、周期GMr T 32π=、向心加速度2r GM a =也都是确定的。

如果卫星的质量也确定,一旦卫星发生变轨,即轨道半径r 发生变化,上述物理量都将随之变化。

同理,只要上述物理量之一发生变化,另外几个也必将随之变化。

在高中物理中,会涉及到人造卫星的两种变轨问题。

二、渐变由于某个因素的影响使卫星的轨道半径发生缓慢的变化(逐渐增大或逐渐减小),由于半径变化缓慢,卫星每一周的运动仍可以看做是匀速圆周运动。

解决此类问题,首先要判断这种变轨是离心还是向心,即轨道半径是增大还是减小,然后再判断卫星的其他相关物理量如何变化。

如:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,无论轨道多高,都会受到稀薄大气的阻力作用。

如果不及时进行轨道维持(即通过启动星上小型火箭,将化学能转化为机械能,保持卫星应具有的速度),卫星就会自动变轨,偏离原来的圆周轨道,从而引起各个物理量的变化。

由于这种变轨的起因是阻力,阻力对卫星做负功,使卫星速度减小,所需要的向心力r mv 2减小了,而万有引力大小2r GMm 没有变,因此卫星将做向心运动,即半径r 将减小。

由㈠中结论可知:卫星线速度v 将增大,周期T 将减小,向心加速度a 将增大。

三、突变由于技术上的需要,有时要在适当的位置短时间启动飞行器上的发动机,使飞行器轨道发生突变,使其到达预定的目标。

如:发射同步卫星时,通常先将卫星发送到近地轨道Ⅰ,使其绕地球做匀速圆周运动,速率为v 1,第一次在P 点点火加速,在短时间内将速率由v 1增加到v 2,使卫星进入椭圆形的转移轨道Ⅱ;卫星运行到远地点Q 时的速率为v 3,此时进行第二次点火加速,在短时间内将速率由v 3增加到v 4,使卫星进入同步轨道Ⅲ,绕地球做匀速圆周运动。

第一次加速:卫星需要的向心力r mv 2增大了,但万有引力2rGMm 没变,因此卫星将开始做离心运动,进入椭圆形的转移轨道Ⅱ。

万有引力定律应用的12种典型案例万有引力定律是牛顿力学中的基本定律之一,它描述了物体之间的引力相互作用。

根据万有引力定律,两个物体之间的引力与它们的质量和距离的平方成正比,与它们的质量之积成正比。

以下是12种典型案例,展示了万有引力定律的应用。

1.行星运动:行星绕着太阳运动的路径是通过万有引力定律来解释的。

行星受到太阳的引力作用,使其绕太阳运行。

2.月球引力:地球对于月球的引力使月球绕地球运动,并导致潮汐现象的发生。

3.人造卫星轨道:人造卫星绕地球运动的轨道也是通过万有引力定律计算得出的。

它们的轨道必须满足引力和离心力的平衡。

4.天体运动:星系、恒星、星云等天体之间的相互作用和星系的相对运动等现象也可以通过万有引力定律来解释。

5.天体测量:通过测量天体之间的引力相互作用,可以研究天体的质量、密度和结构等重要参数。

6.卫星通信:卫星通信的成功依赖于精确的轨道计算和调整,其中也会考虑万有引力的影响。

7.建筑结构:在设计大桥、高楼和其他高度建筑物时,需要考虑到物体的质量以及地球引力对其产生的影响。

8.全球定位系统(GPS):GPS依赖于卫星的精确定位,而卫星的运行轨道需要考虑到地球的引力。

9.天体轨迹模拟:通过利用万有引力定律,可以开发出模拟软件,用于模拟行星、卫星和彗星等天体的轨迹。

10.飞行器轨迹规划:在飞行器的轨迹规划中,需要考虑地球的引力场,以确保飞行器达到预定的目标。

11.岩石运动:山体滑坡、泥石流等自然灾害的预测和防范也需要考虑到万有引力的作用。

12.模拟地球重力:在电影特效、虚拟现实和游戏开发中,为了提高真实感,需要模拟地球重力对角色或物体的影响。

这些典型案例展示了万有引力定律的广泛应用范围。

它不仅在天文学和航天领域中起着重要的作用,也在建筑、工程和计算机图形学等领域中得到广泛应用。

万有引力定律的正确应用有助于解释自然界中的许多现象,并促进科学研究和技术发展。