伤寒论--阳明病篇(七版)

- 格式:ppt

- 大小:923.50 KB

- 文档页数:43

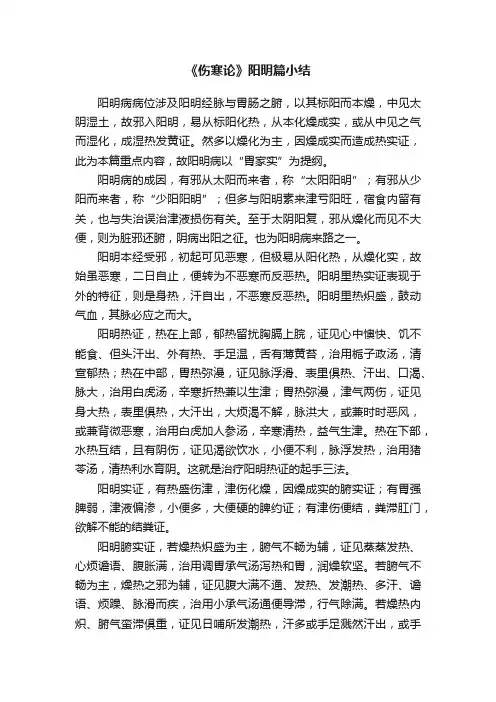

《伤寒论》阳明篇小结阳明病病位涉及阳明经脉与胃肠之腑,以其标阳而本燥,中见太阴湿土,故邪入阳明,易从标阳化热,从本化燥成实,或从中见之气而湿化,成湿热发黄证。

然多以燥化为主,因燥成实而造成热实证,此为本篇重点内容,故阳明病以“胃家实”为提纲。

阳明病的成因,有邪从太阳而来者,称“太阳阳明”;有邪从少阳而来者,称“少阳阳明”;但多与阳明素来津亏阳旺,宿食内留有关,也与失治误治津液损伤有关。

至于太阴阳复,邪从燥化而见不大便,则为脏邪还腑,阴病出阳之征。

也为阳明病来路之一。

阳明本经受邪,初起可见恶寒,但极易从阳化热,从燥化实,故始虽恶寒,二日自止,便转为不恶寒而反恶热。

阳明里热实证表现于外的特征,则是身热,汗自出,不恶寒反恶热。

阳明里热炽盛,鼓动气血,其脉必应之而大。

阳明热证,热在上部,郁热留扰胸膈上脘,证见心中懊快、饥不能食、但头汗出、外有热、手足温,舌有薄黄苔,治用栀子政汤,清宣郁热;热在中部,胃热弥漫,证见脉浮滑、表里俱热、汗出、口渴、脉大,治用白虎汤,辛寒折热兼以生津;胃热弥漫,津气两伤,证见身大热,表里俱热,大汗出,大烦渴不解,脉洪大,或兼时时恶风,或兼背微恶寒,治用白虎加人参汤,辛寒清热,益气生津。

热在下部,水热互结,且有阴伤,证见渴欲饮水,小便不利,脉浮发热,治用猪苓汤,清热利水育阴。

这就是治疗阳明热证的起手三法。

阳明实证,有热盛伤津,津伤化燥,因燥成实的腑实证;有胃强脾弱,津液偏渗,小便多,大便硬的脾约证;有津伤便结,粪滞肛门,欲解不能的结粪证。

阳明腑实证,若燥热炽盛为主,腑气不畅为辅,证见蒸蒸发热、心烦谵语、腹胀满,治用调胃承气汤泻热和胃,润燥软坚。

若腑气不畅为主,燥热之邪为辅,证见腹大满不通、发热、发潮热、多汗、谵语、烦躁、脉滑而疾,治用小承气汤通便导滞,行气除满。

若燥热内炽、腑气蛮滞俱重,证见日哺所发潮热,汗多或手足溅然汗出,或手足染教汗出、不恶寒、谵语、心中懊依而烦、烦不解、独语如见鬼状、喘冒不能卧、目中不了了、睛不和、腹满痛、绕脐痛、腹满不减、减不足言、有燥屎、不能食、脉实有力等,治用大承气汤攻下实热,荡涤燥结。

伤寒论阳明病篇

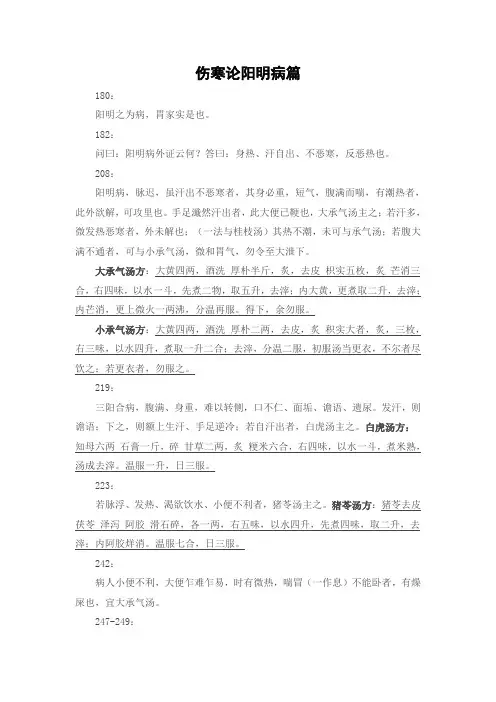

180:

阳明之为病,胃家实是也。

182:

问曰:阳明病外证云何?答曰:身热、汗自出、不恶寒,反恶热也。

208:

阳明病,脉迟,虽汗出不恶寒者,其身必重,短气,腹满而喘,有潮热者,此外欲解,可攻里也。

手足濈然汗出者,此大便已鞕也,大承气汤主之;若汗多,微发热恶寒者,外未解也;(一法与桂枝汤)其热不潮,未可与承气汤;若腹大满不通者,可与小承气汤,微和胃气,勿令至大泄下。

219:

三阳合病,腹满、身重,难以转侧,口不仁、面垢、谵语、遗尿。

发汗,则谵语;下之,则额上生汗、手足逆冷;若自汗出者,白虎汤主之。

白虎汤方:

223:

242:

病人小便不利,大便乍难乍易,时有微热,喘冒(一作息)不能卧者,有燥屎也,宜大承气汤。

247-249:

趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则鞕,其脾为约,

太阳病三日,发汗不解,蒸蒸发热者,属胃也,调胃承气汤主之。

伤寒吐后,腹胀满者,与调胃承气汤。

252-255:

伤寒六七日,目中不了了,睛不和,无表里证,大便难,身微热者,此为实也。

急下之,宜大承气汤。

阳明病,发热、汗多者,急下之,宜大承气汤。

发汗不解,腹满痛者,急下之,宜大承气汤。

腹满不减,减不足言,当下之,宜大承气汤。

259-262:

伤寒发汗已,身目为黄,所以然者,以寒湿(一作温)在里不解故也。

以为不可下也,于寒湿中求之。

伤寒七八日,身黄如桔子色,小便不利,腹微满者,茵陈蒿汤主之。

【《伤寒论》原文+翻译+译文】辨阳明病脉证并治2辨阳明病脉证并治【原文】问曰:病有太陽陽明,有正陽陽明,有少陽陽明,何谓也?答曰:太陽陽明者,脾约①(一云络)是也;正陽陽明者,胃家实②是也;少陽陽明者,发汗、利小便已,胃中燥烦实,大便难是也。

【注释】①脾约:因胃热乏津,脾之输布功能为胃热所约,以致肠燥便结的,名脾约。

②胃家实:胃家包括胃与大肠,指胃肠燥实。

【译文】问:三种不同的病症,有太陽陽明、有正陽陽明、有少陽陽明,各是指的什么?答:太陽陽明症,就是指脾约症,即胃燥津伤而引起的便秘症。

正陽陽明,就是指胃家实症,即肠胃燥热积滞成实症。

少陽陽明,是指误用发汗、利小便之法,使津液损伤,致津枯肠燥而成实,则形成大便难以解出的病症。

【评析】本条讲陽明燥实症的症型和成因。

本条以三陽陽明冠于陽明病篇之首,旨在揭示陽明病的复杂情况:既有太陽新病与脾约宿恙同见的太陽陽明,又有少陽病误治致津伤便难的少陽陽明,又有不兼太少而陽明自家燥实的正陽陽明。

脾约症的特点是不更衣十日无所苦,乃习惯性便秘,大多见于杂病,决不会是外感病初期,所以有一些注家解释脾约症为太陽转属陽明,是不切实际的。

少陽陽明是少陽病因发汗、利小便太过,津伤肠燥而致的烦实大便难症,此时少陽病应当还未全罢,所以名为少陽陽明。

如果少陽病已全罢,就没有突出少陽的必要,因为误治伤津化燥转属陽明,尤其多见于太陽病,并非仅见于少陽。

因此,太陽陽明为外感兼夹杂病,实际属于合病,少陽陽明为少陽误治转属陽明,性质同于并病,只是没有命名罢了。

至于正陽陽明,正,是纯的意思,不夹杂太陽或少陽,单纯为陽明燥实症。

由此可见,以本条为陽明病篇之首,既有症型的区分,也有成因的提示,并且以问答方式讨论,其本身就有着特殊意义。

【原文】陽明之为病,胃家实是也。

【译文】陽明热实症的病机,主要是胃肠燥实。

【评析】本条讲陽明热实症的提纲。

胃家包括胃与大肠,“实”指邪实,就是《内经》所说的“邪气盛则实”,因此,胃家实应包括胃的无形热盛与大肠的有形热结。

《伤寒论》阳明病篇讲稿阳明病讲稿第1节:概述,纲要大家好,今天我们开始讲阳明病这个章节,首先我们来看一下学习目的和要求,首先需要掌握阳明病提纲证,阳明病热证、实证的主要证候表现、病机、治法及方药。

熟悉阳明的生理特点,阳明病的病因病机、治禁,以及阳明发黄证的证候表现、病机、治法、方药等等,学习内容包含4个方面,分别是概述,纲要,本证以及变证。

何谓阳明现在我们来看阳明病的概述部分,阳明是什么呢?在《黄帝内经》里面有记载。

黄帝问:阳明何谓也?岐伯曰:“两阳合明也”。

又说:“两阳合于前,故曰阳明。

两阴交尽,故曰厥阴”。

“两阳合明故曰明”。

这里的两阳指的是太阳与少阳,两阳相合故曰明,明指的是明亮,强大,蕃盛,光明,上一张我们谈到的太阳病当中的太阳,称为巨阳,又称为三阳,《内经》说“言其大也”,今天我们谈到的阳明,又称为二阳,《内经》说“言其强也”。

太阳“言其大”指的是太阳经脉为人体的藩篱,分布于人体的整个后脑、后项、后背、下肢后部等部位,其经脉分布之广,故言其大。

阳明为多气多血之经,《黄帝内经》又说“阳明者表也,五脏六腑之海也”,所以阳明经气血旺盛,抗邪有力,感邪之后疾病多从燥化、从热化,因此说阳明“言其强”。

阳明的生理阳明是指足阳明胃和手阳明大肠,与足太阴脾、手太阴肺互为表里。

六经的实质向来是一个争议很大的问题,历代注家对于六经有各种不同的认识,见仁见智,有经络说,有脏腑说,有经界说,有标本中气说,有气机升降说,有证候群说等等,我们这本教材所认为六经的实质属于脏腑经络说,这种观点目前为较多医家赞同,但是归根到底这只是一种学说,而非定论。

对于初学者,我们选择尊重教材,等大家将来对《伤寒论》有更深刻的认识,然后再吸取其他学说的内容和优点。

手阳明大肠经,从手走头,经脉比较短。

足阳明胃经经脉,从头走足,经脉非常长,行于人体的正面,有4支支脉和1支直脉。

足阳明胃经的经脉,它的循行是由头走足,行于头、面、胸、腹,络脾属胃,经别上通于心,在这里呢,我们要重点看一下它的经别走向,因为经别与后面的病症有着密切的关系。

伤寒论学习系列——阳明病篇嗯嗯,今天是三阳病最后一篇,阳明病篇,不知道你看完了三阳病之后,有什么收获没,可以在文章最下方写留言,和老师们进行交流。

回顾:伤寒论学习系列,太阳病篇伤寒论学习系列,少阳病篇阳明篇一、阳明病大旨阳明为病胃家实。

原文曰:“阳明之为病,胃家实也。

”此条乃阳明病之纲领。

热实邪盛在胃肠。

胃家实者,邪热实盛也,不仅指燥屎大便硬一点,惟燥屎便坚亦括在其中耳。

正阳阳明乃自发。

原文曰:“病有太阳阳明,有正阳阳明,有少阳阳明,何谓也?答曰:太阳阳明者,脾约是也,正阳阳明者,胃家实是也。

少阳阳明者,发汗利小便已,胃中燥烦实,大便难是也。

”此一条分别甚清,以胃家实属正阳阳明,且与脾约大便难鼎立而言,可知胃家实不仅指腑有燥屎便坚一点明矣。

自发势炽病鸱张。

凡阳明病自发之症,即所谓伏邪从肠胃蕴发是也,其来骤,其势炽,观其症象自可明瞭。

如桂枝汤服后,骤现大渴引饮,烦躁壮热之白虎汤证,即伏邪蕴郁自发者。

再如原文:“病有得之一日,不发热而恶寒者何也?答曰:虽得之一日,恶寒将自罢,即汗出而恶热也。

”此系阳明自发证候。

玩其中“恶寒将自罢,即汗出而恶热”两句,便可见是自动而发者,引此二条,以明所谓正阳阳明自发之症,亦有先见太阳病者,勿误会见过太阳病便是太阳阳明也。

须知所指太阳阳明者,其范围甚狭,仅指因发汗利小便而致胃中干燥,大便难属脾约者一证耳。

若概以先见太阳症续见阳明症者,统属之太阳阳明,如舒驰远、喻嘉言所云则谬矣。

少阳阳明亦如此,观其原文甚明显也。

太少余波成内实。

发汗若下津液亡。

胃中干燥大便秘。

燥实无邪脾约当。

太阳阳明者,脾约是也。

脾约一症,但不更衣,余无所苦是也;少阳阳明者,发汗利小便,胃中干燥大便难是也。

二者名虽异而实相同,盖同是因发汗利小便而亡津液,以致胃中燥实,大便艰约也。

原文又曰:“太阳病若发汗,若下,若利小便,此亡津液,胃中干燥,因转属阳明,不更衣,内实大便难者,此名阳明也。

”按此条即太阳阳明脾约之注脚,以此条与上述少阳阳明条合参,更为名异实同之证据,无论由太阳或由少阳而来,其为亡津液、胃燥便艰内实则一也。

阳明病篇解阳明易从中见之气化,而提纲言阳明胃家实,内实不更衣,大便难,此乃正是阳明从本燥气之实,燥胜则干。

内经言,从中化者,是说阳明易从太阴湿化,阳明兼太阴证,故仲景篇中反复推论承气条及阳明湿化未全燥大满条和阳明虚寒证条。

然又有阳明三急下证,皆说明有常有变,不可执一,认清标本中三气而变化的病情,或两者兼有,或纯化为一,须审证,于细微处明辨是非。

阳明之为病,胃家实是也,概括了阳明燥金的实质,其何缘得阳明病,讲出阳明病误治失治,胃中干燥,津液不足所致。

故阳明从本化气,以存津液为要,用葛根、花粉、知母可看出其中之义,于此,反过来看太阳篇太阳阳明合病的葛根汤,以及痉病用之,皆是病偏于太阳而阳明已现津液不足,用葛根生津,起阴气,解太阳之邪而不伤津液之虑,明其此,葛根汤之用必会广泛,不死于条文,太阳阳明合病一词,包括何其广泛。

或重于阳明,此方重葛根,或加知母、石膏,则不言而喻,如此也为太阳阳明,痉病桂枝加花粉方也是此意。

故可看出仲景太阳涉及阳明轻重之法,初葛根,进花粉,再知母、石膏,甚则硝,黄攻邪存阴,其如麦门冬汤又为阳明一法,熟读本经麦冬药性自能和以上诸药分别出不同。

其阳明病外证云何,讲了阳明外现身热,汗自出,不恶寒,反恶热,患者自觉全身燥热(非一阵阵自觉发热),但汗自出,不恶寒,区别与太阳病发热的本质不同,故阳明经证,腑证,已详细说明,其栀子豉汤,白虎承气为阳明本化之正治正法,经证无白虎,承气证,只身热汗出,不恶寒反恶热,不可汗下,又未到用白虎之时,乃栀子鼓汤,不要因条文上栀子豉汤,乃汗下后用之,而不明栀子豉汤真义,经证,乃无太阳证,而化热,热又未甚,未大渴、大汗、脉洪数大,无白虎证,退无葛根汤证,只有栀子豉汤清解一法,其或加黄芩,或加知母,或合小柴又为灵活进退适应病情也。

我自病发烧,起初恶寒怕冷、头昏、全身酸软,服葛根汤一剂后,汗出,精神好转,全身已不酸软,但烧不退,仍38.7摄氏度,全身感觉热,不怕冷,反而燥热,时出汗,唇干,而不欲饮,脉数,用栀子豉汤加黄芩服一剂,热退身凉,而白虎,承气皆阳明更进一步,轻重有别,步步为营,可进可退,方悟仲景之法,其发汗后,蒸蒸发热,有用调胃承气汤条,而蒸蒸发热须用心体会,与其不同之处,而上证同是汗后用栀子豉效,充分证明要明其中真义,不死于条文,视病情轻重分别。

【经典】阳明病阳明病,伤寒六经病之一。

为阳气亢盛,邪从热化最盛的极期阶段的伤寒。

证候性质属里实热。

一、临床表现简介《伤寒论》说:“阳明之为病,胃家实是也。

”“伤寒三日,阳明脉大。

”“阳明病外证云何?答曰:“身热汗自出,不恶寒,反恶热也。

”“伤寒若吐若下后不解,不大便五六日,上至十余日,日晡所发潮热,不恶寒,独语如见鬼状,若剧者,发则不识人,循衣摸衣,惕而不安,微喘直视,脉弦者生,清者死,微者但发热谵语者,大承气汤主之,若一服利,则止后服。

”“阳明病,汗出多而喘者,不可与猪苓汤,以汗多胃中燥,猪苓汤复利其小便故也。

”总结凡出现身热,汗自出,不恶寒反恶热脉大等证,就叫阳明病。

阳明病分经证和腑证二类;阳明经证是邪在胃中的病变;阳明腑证是邪在大肠的病变。

二、病理机制1.阳明经证:外邪入里化热,热与燥相合于胃中,以致消烁津液,出现身热、汗出、口渴引饮、脉洪大等。

2.阳明腑证:外邪人里化热,与大肠的燥热相合,以致津液被耗,燥结成实,阻滞于中,即产生潮热、谵语、便秘、腹满而痛、脉沉实等证。

三、中医诊断当其高热散漫之际,则以寒凉药清热为治,所以阳明经证主要用清法,可选用辛寒苦寒清解里热的方剂;若热与实结于大肠则以寒下药为治,急下存阴,争取时间,不使煎熬津液,所以腑证主要用下法,可选用苦寒泻下的方药。

1.阳明经证治法:阳明经证是里热蒸腾所致,表里俱热,所以治宜石膏汤。

2.阳明腑证治法:阳明腑证是邪热已与大肠糟粕搏结成实热证。

治疗的目的是排除燥实,清肃里热。

由于病变有轻重缓急的不同,所以阳明腑证的治法有三个方子:调胃承气汤为泻下缓剂,是治疗腑实初起,结而未实,或津液受损以燥热为主的证候,小承气汤是治疗腑实以痞满实为主;大承气汤是治疗腑实以痞满燥实为主。

“实则阳明,虚则太阴”,这是一句有实践经验的中医谚语。

阳明病可以转变为太阴病,也就是抗病力由强到减弱的表现,预后不良;太阴病也可以转变为阳明病,则表示抗病力由弱转强,预后佳良。

伤寒阳明病篇解析伤寒是中医学中的一种重要疾病分类,又称为温病。

它在中医学中被认为是由外邪入侵导致的一种发热疾病。

《伤寒论》是由东汉末年张仲景所著的一本专门论述伤寒的医学典籍。

其中,阳明病篇是《伤寒论》中的一个重要篇章,本文将对其进行深入解析。

阳明病篇主要讲述了伤寒病进入到阳明经脉阶段的临床表现、辨证和治疗方法。

在中医理论中,阳明经脉又称胃经,它是人体十二经脉中的一个重要经络,与胃、大肠、三焦等器官有密切关系。

阳明病是细菌感染毒性强、病情严重的一种类型,临床上表现为高热、咳嗽、口渴、大便秘结等症状。

首先,在阳明病篇中,张仲景提出了阳明病的特征和辨证治疗的基本原则。

他指出阳明病初起时,病人会出现热症,如高热、口渴、多汗等。

此时,治疗的重点是清热解毒,以减轻病人的病情和缓解症状。

随着病情的发展,阳明病进入阶段,病人会出现便秘、少尿等症状。

此时,治疗的重点应转变为泻热通腑,以排除病人体内的毒素和湿热。

其次,张仲景提出了阳明病的辨证要点。

他认为,阳明病的辨证要点是观察病人的舌苔、脉象和病程等。

在阳明病初起时,病人的舌苔多黄而干,脉象沉而滑。

而当阳明病进入阶段时,病人的舌苔会变为黄而燥,脉象则变为沉而滑。

此外,张仲景还提出了观察病人病程的重要性。

他认为,阳明病的病程越长,病人的情况越严重。

因此,在诊断和治疗阳明病时,医生需要仔细观察病人的舌苔、脉象以及病程等,以便准确辨证并制定有效的治疗方案。

最后,阳明病篇中还介绍了一些常见的临床病例以及相应的治疗方法。

在这些病例中,张仲景描述了不同种类阳明病的临床表现和病理机制,并结合自己的临床经验提出了相应的治疗方案。

这些治疗方案主要包括清热解毒、泄热通腑和补益营养等。

通过这些临床案例的介绍,读者可以更好地了解阳明病的病理特点和治疗方法,以便在实际临床工作中更好地应对阳明病的挑战。

总的来说,阳明病篇是《伤寒论》中的一篇重要章节,它详细介绍了阳明病的特征、辨证要点和治疗方法。

伤寒论(原文+译文+评析)卷第五辨阳明病脉证并治卷第五辨阳明病脉证并治【原文】问曰:病有太阳阳明,有正阳阳明,有少阳阳明,何谓也?答曰:太阳阳明者,脾约①(一云络)是也;正阳阳明者,胃家实②是也;少阳阳明者,发汗、利小便已,胃中燥烦实,大便难是也。

【注释】①脾约:因胃热乏津,脾之输布功能为胃热所约,以致肠燥便结的,名脾约。

②胃家实:胃家包括胃与大肠,指胃肠燥实。

【译文】问:三种不同的病症,有太阳阳明、有正阳阳明、有少阳阳明,各是指的什么?答:太阳阳明症,就是指脾约症,即胃燥津伤而引起的便秘症。

正阳阳明,就是指胃家实症,即肠胃燥热积滞成实症。

少阳阳明,是指误用发汗、利小便之法,使津液损伤,致津枯肠燥而成实,则形成大便难以解出的病症。

【评析】本条讲阳明燥实症的症型和成因。

本条以三阳阳明冠于阳明病篇之首,旨在揭示阳明病的复杂情况:既有太阳新病与脾约宿恙同见的太阳阳明,又有少阳病误治致津伤便难的少阳阳明,又有不兼太少而阳明自家燥实的正阳阳明。

脾约症的特点是不更衣十日无所苦,乃习惯性便秘,大多见于杂病,决不会是外感病初期,所以有一些注家解释脾约症为太阳转属阳明,是不切实际的。

少阳阳明是少阳病因发汗、利小便太过,津伤肠燥而致的烦实大便难症,此时少阳病应当还未全罢,所以名为少阳阳明。

如果少阳病已全罢,就没有突出少阳的必要,因为误治伤津化燥转属阳明,尤其多见于太阳病,并非仅见于少阳。

因此,太阳阳明为外感兼夹杂病,实际属于合病,少阳阳明为少阳误治转属阳明,性质同于并病,只是没有命名罢了。

至于正阳阳明,正,是纯的意思,不夹杂太阳或少阳,单纯为阳明燥实症。

由此可见,以本条为阳明病篇之首,既有症型的区分,也有成因的提示,并且以问答方式讨论,其本身就有着特殊意义。

【原文】阳明之为病,胃家实是也。

【译文】阳明热实症的病机,主要是胃肠燥实。

【评析】本条讲阳明热实症的提纲。

胃家包括胃与大肠,“实”指邪实,就是《内经》所说的“邪气盛则实”,因此,胃家实应包括胃的无形热盛与大肠的有形热结。

孙曼之伤寒论阳明太阳病篇告于段落了,咱们现在学习《伤寒论》的阳明病篇。

学习太阳阳明,你先从这个字面意思上来理解为什么一个叫太阳?一个叫阳明?一个叫少阳?什么叫太阳呢?太者大也,太阳就是巨阳,这个巨阳体现在哪一块呢?足太阳膀胱经,它是循行于身体的最长一条经络,所以说它背部从头到脚,最长范围最广最大。

从经络上而言它是足太阳膀胱经,但实际上这个是太阳病,它比这个足太阳膀胱经包括的范围更广,太阳膀胱经是两条线,从头到脚。

但是太阳病呢?太阳它是一身之躯壳,我们整体全身这个躯壳这都属于太阳,太阳就是巨阳。

太阳有两个特点就是阳在外,少阳,阳就少。

从经络上来讲它就是两胁。

范围它就小,阳明,两阳和明,明,强盛显现的意思,那么这个阳明,阳气很重生充足,它盛到哪里去了呢?它跟太阳不一样,太阳是一身之表,阳明主里,太阳是躯壳是外,阳明是里是内,我们学习阳明病,要抓住阳明病的几个特点:一是里证,热证,实证多,但这不是绝对的,是相对的;特点二:阳明病是内热亢盛,金化燥。

三阳明病的经证,它有特点,因为其循行的经络包括了我们的眼睛,鼻子,口齿,阳明的经证,表证,外证。

它和太阳就不一样了,太阳它是头项强痛,那么阳明的经证呢?它包括目齿等问题。

有一些人感冒后眉棱骨疼,眼框疼,发干。

为什么会这样呢?这是阳明经的感冒,第四,阳明是胃肠特别是胃,阳明是多起多血之腑,胃的上面是心,心主血脉,所以阳明主的是热证。

阳明的里证是腐蚀,但阳明证的里证腐蚀到一定程度后它会引起人体的情志发生变化。

比如谵语,神志错乱等问题。

这是我们讲阳明病的时候先说一下,总体它有这么几个特点。

179条:问曰:病有太阳阳明,有正阳阳明,有少阳阳明,何谓也?答曰:太阳阳明者,脾约是也;正阳阳明者,胃家实是也;少阳阳明者,发汗利小便已,胃中燥烦实,大便难是也。

【孙老师原文】本条指出阳明府证形成的原因。

太阳阳明就是下面第185条所述的“本太阳初得病时,发其汗,汗先出不彻,因转属阳明也。