中医科学院中医基础理论研究所100601中西医结合基础2017年复试参考书目

- 格式:pdf

- 大小:109.67 KB

- 文档页数:2

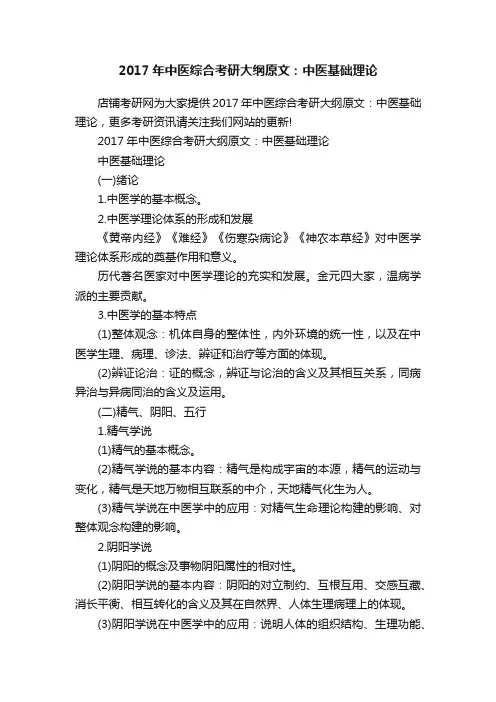

2017年中医综合考研大纲原文:中医基础理论店铺考研网为大家提供2017年中医综合考研大纲原文:中医基础理论,更多考研资讯请关注我们网站的更新!2017年中医综合考研大纲原文:中医基础理论中医基础理论(一)绪论1.中医学的基本概念。

2.中医学理论体系的形成和发展《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》对中医学理论体系形成的奠基作用和意义。

历代著名医家对中医学理论的充实和发展。

金元四大家,温病学派的主要贡献。

3.中医学的基本特点(1)整体观念:机体自身的整体性,内外环境的统一性,以及在中医学生理、病理、诊法、辨证和治疗等方面的体现。

(2)辨证论治:证的概念,辨证与论治的含义及其相互关系,同病异治与异病同治的含义及运用。

(二)精气、阴阳、五行1.精气学说(1)精气的基本概念。

(2)精气学说的基本内容:精气是构成宇宙的本源,精气的运动与变化,精气是天地万物相互联系的中介,天地精气化生为人。

(3)精气学说在中医学中的应用:对精气生命理论构建的影响、对整体观念构建的影响。

2.阴阳学说(1)阴阳的概念及事物阴阳属性的相对性。

(2)阴阳学说的基本内容:阴阳的对立制约、互根互用、交感互藏、消长平衡、相互转化的含义及其在自然界、人体生理病理上的体现。

(3)阴阳学说在中医学中的应用:说明人体的组织结构、生理功能、病理变化,用于疾病的诊断与治疗。

3.五行学说(1)五行的概念。

(2)五行学说的基本内容:五行的特性,事物五行属性的推演与归类,五行的生克、制化和乘侮。

(3)五行学说在中医学中的应用:说明自然界的变化与脏腑形体官窍的联系,五脏的生理功能及其相互关系,五脏病变的相互影响与传变,疾病的诊断与治疗。

(三)藏象1.藏象的概念2.藏象学说形成的基础及主要特点。

3.五脏的共同生理特点,心、肝、脾、肺、肾的生理功能和生理特性。

4.六腑的共同生理特点,胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的生理功能。

5.奇恒之腑的共同生理特点,脑、女子胞的生理功能。

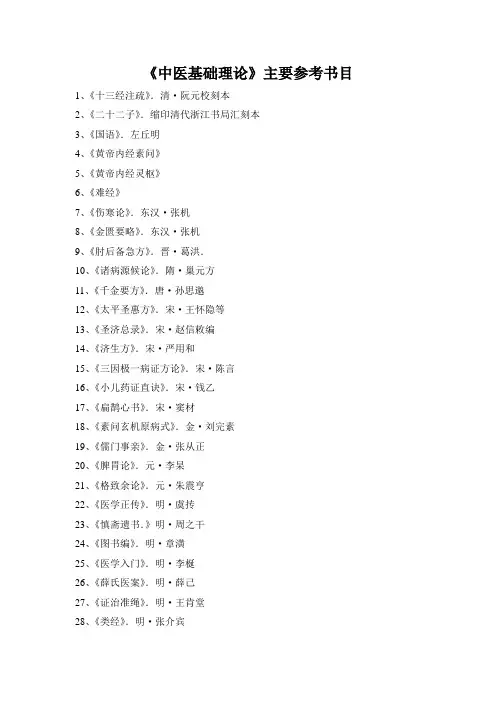

《中医基础理论》主要参考书目1、《十三经注疏》.清·阮元校刻本2、《二十二子》.缩印清代浙江书局汇刻本3、《国语》.左丘明4、《黄帝内经素问》5、《黄帝内经灵枢》6、《难经》7、《伤寒论》.东汉·张机8、《金匮要略》.东汉·张机9、《肘后备急方》.晋·葛洪.10、《诸病源候论》.隋·巢元方11、《千金要方》.唐·孙思邈12、《太平圣惠方》.宋·王怀隐等13、《圣济总录》.宋·赵信敕编14、《济生方》.宋·严用和15、《三因极一病证方论》.宋·陈言16、《小儿药证直诀》.宋·钱乙17、《扁鹊心书》.宋·窦材18、《素问玄机原病式》.金·刘完素19、《儒门事亲》.金·张从正20、《脾胃论》.元·李杲21、《格致余论》.元·朱震亨22、《医学正传》.明·虞抟23、《慎斋遗书.》明·周之干24、《图书编》.明·章潢25、《医学入门》.明·李梴26、《薛氏医案》.明·薛己27、《证治准绳》.明·王肯堂28、《类经》.明·张介宾29、《景岳全书》明·张介宾30、《医贯》明·赵献可31、《理虚元鉴》明·汪绮石32、《寿世保元》明·龚廷贤33、《医旨绪余》明·孙一奎34、《温疫论》明·吴有性35、《医宗金鉴》.清·吴谦等编36、《医门法律》清·喻昌37、《寓意草》清·喻昌38、《张氏医通》清·张璐39、《证治汇补》清·李用粹40、《锦囊秘录》清·冯兆张41、《临证指南医案》清·叶桂42、《温热论》清·叶桂43、《温病条辨》清·吴瑭45、《医学源流论》清·徐大椿46、《医学正传》清·高士宗47、《医碥》清·何梦瑶48、《杂病源流犀烛》清·沈金鳌49、《医林改错》清·王清任50、《类证治裁》清·林佩琴51、《吴医汇讲》清·唐大烈辑52、《医醇賸义》清·费伯雄53、《医原》清·石寿棠54、《读医随笔》清·周学海55、《血证论》清·唐宗海56、《中医汇通医经精义》清·唐宗海57、《医学求是》清·吴达58、《医学衷中参西录》张锡纯59、《清代名医医案精华》秦伯未辑60、印会河.五版统编教材《中医基础理论》.上海科技出版社,1984年61、印会河,张伯讷.《中医基础理论》(教参).北京.人民卫生出版社,198962、吴敦序.六版统编教材《中医基础理论》.上海科技出版社,1995年6月63、吴敦序主编.中医基础理论学习指导.上海.上海科技出版社,199864、孙广仁.七版规划教材《中医基础理论》.中国中医药出版社,2003年8月65、童瑶主编.规划教材与教学参考丛书《中医基础理论》.北京.中国中医药出版社,199966、王新华主编.中医药高级丛书《中医基础理论》.北京.人民卫生出版社,200067、孙广仁主编.中国传统医学丛书《中医基础理论》.北京.科学出版社,199468、孙广仁,刘家义,张安玲等.《中医基础理论难点解析》.北京.中国中医药出版社,200169、王琦主编.《中医藏象学》.北京.人民卫生出版社,199870、李德新主编.《中医基础理论》.北京.人民卫生出版社,200171、孙广仁主编.《中医藏象生理学》.北京.中国医学科技出版社,200272、孙广仁,迟华基,韩成仁等.中医基础理论研讨(硕士研究生试用教材).山东中医药大学内部教材,199773、金志甲主编.《中医基础理论》.西安.陕西科技出版社,200174、王新华执笔.南京中医学院内部教材《中医基础理论》,198675、何裕民主编.《中医学导论》.上海.上海中医学院出版社,198776、雷顺群主编.《内经》多学科研究.南京.江苏科学技术出版社,199077、匡调元.《中医体质病理学》.上海.上海科学普及出版社,199678、王琦.《中医体质学》.北京.中国医药科技出版社,199580、张登本.《中医学基础》.北京.中国中医药出版社,200381、周学胜编著.中医基础理论图标解.北京.人民卫生出版社,2004.第2版82、汤希孟主编.中医基础理论学习精要.北京.中国中医药出版社,2004.10。

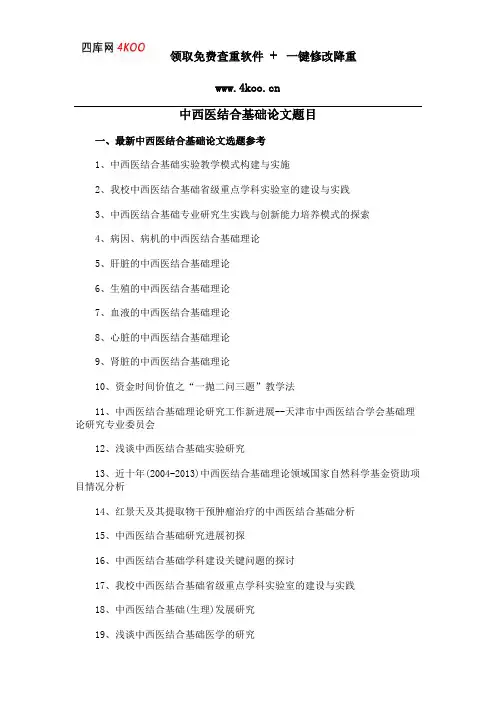

中西医结合基础论文题目一、最新中西医结合基础论文选题参考1、中西医结合基础实验教学模式构建与实施2、我校中西医结合基础省级重点学科实验室的建设与实践3、中西医结合基础专业研究生实践与创新能力培养模式的探索4、病因、病机的中西医结合基础理论5、肝脏的中西医结合基础理论6、生殖的中西医结合基础理论7、血液的中西医结合基础理论8、心脏的中西医结合基础理论9、肾脏的中西医结合基础理论10、资金时间价值之“一抛二问三题”教学法11、中西医结合基础理论研究工作新进展--天津市中西医结合学会基础理论研究专业委员会12、浅谈中西医结合基础实验研究13、近十年(2004-2013)中西医结合基础理论领域国家自然科学基金资助项目情况分析14、红景天及其提取物干预肿瘤治疗的中西医结合基础分析15、中西医结合基础研究进展初探16、中西医结合基础学科建设关键问题的探讨17、我校中西医结合基础省级重点学科实验室的建设与实践18、中西医结合基础(生理)发展研究19、浅谈中西医结合基础医学的研究20、脏腑表里关系的中西医结合基础理论二、中西医结合基础论文题目大全1、简论中西医结合基础研究的思路和方法2、博及医源精勤不倦——专访著名中西医结合基础研究专家张奉学研究员3、脾脏的中西医结合基础理论4、中医院校中西医结合基础硕士研究生入学考试模拟试题5、2009年广州中医药大学博士毕业生人才一览表(针灸推拿学、中西医结合基础)-广州中医药大学—研究生院6、100601中西医结合基础硕士研究生培养方案-广州中医药大学—研究生院7、心血管病心气虚证的中西医结合基础研究8、心血管病心气虚证的中西医结合基础研究9、重症医学中西医结合基础研究de切入点10、试论中西医结合基础学科的概念及任务11、“调节功能环节反应能力学说”与中西医结合基础理论研究12、中西医结合基础学科的研究生课程教学建设13、中西医结合基础理论研究有待思路与方法的突破14、中西医结合基础理论研究有待思路与方法的突破——中西医结合50年的回顾与思考15、第五届中国中西医结合基础理论研究专业委员会学术研讨会纪要16、福建省中西医结合基础学科发展研究报告17、中西医结合基础理论研究进入了系统医学时代——全国中西医结合整体医学学术研讨会纪要18、中西医结合基础理论研究急需更新观念、改进方法19、中西医结合基础理论研究:现状与展望20、山东省“十一五”省级重点学科——中西医结合基础学科三、热门中西医结合基础专业论文题目推荐1、中西医结合基础理论研究的进展(综述)2、中西医结合基础理论研究新思路方法学研讨会3、中西医结合防治肿瘤的理论基础及必要性4、中西医结合防治肿瘤的理论基础及必要性5、冬季膏方基础上中西医结合治疗老年慢性支气管炎6、伤口不愈与中西医结合治疗基础(一)7、中西医结合肿瘤基础研究的进展与思考8、理论联系实际,基础结合临床,促进中西医结合肝脏病学科发展9、中医学的生态文化基础与中西医结合10、关于中西医结合医学基础学科发展的思考11、中西医结合治疗膀胱肿瘤的基础研究12、肝性脑病基础研究及中西医结合治疗进展13、中西医结合防治胆石病基础研究进展14、内分泌代谢病中西医结合研究: 临床与基础15、中西医结合现代医学基础课程体系平台的构建——如何更好地开展中医院校病理学教学16、中西医结合对心血管病心气虚证基础研究及其成果应用的进展17、中医与中西医结合各基础专业硕士生的思想与就业心态探析18、发展中西医结合学应重视基础研究19、中西医结合讲解带动基础护理实验教学20、中西医结合治疗过敏性疾病的基础理论探讨四、关于中西医结合基础毕业论文题目1、建立完善的中西医结合基础理论体系是中西医结合发展的关键2、消化病中西医结合基础研究评述3、中西医结合基础理论研究方法与实验技术4、中西医结合基础研究进展及新理论概念的形成5、津液的中西医结合基础理论6、中西医结合基础机能实验学课程的考核方法研究与实施7、中西医结合基础实验教学体系的构建与实践8、中西医结合基础研究生培养模式改革初探9、国家自然科学基金2000~2004年受理与资助中西医结合基础研究情况分析10、中西医结合基础研究思路与方法探讨11、中医院校中西医结合基础专业研究生课程设置的现状与展望12、2004年全国中西医结合基础理论学术会议纪要13、肺脏的中西医结合基础理论14、中西医结合基础研究中的几个问题15、中西医结合基础实验研究概述和理性思考16、首届国际抑郁共病暨第十届中国中西医结合基础理论专业学术会议纪要17、从中西医结合基础角度理解肝肾综合征18、以“中西医结合基础”重点学科建设为契机提升人才培养质量的思考与实践19、中西医结合基础重点学科建设相关问题的探讨20、中西医结合基础实验教学中心的建设与体会五、比较好写的中西医结合基础论文题目1、中西医结合医学基础研究发展的切入点探讨2、发展中西医结合学应重视基础研究3、构建肿瘤中西医结合治疗的临床病理学基础4、中西医结合的基础5、中西医结合的基础理论创新6、中西医结合治疗肿瘤的基础和可行性7、基础医学中西医结合的新看法——从细胞功能看中医五脏学说8、中医、中西医结合临床是一切研究的基础9、[中西医结合基本理论问题研究]之一--论创立中西医结合的基础理论体系10、中医和中西医结合类各基础专业硕士生对基础课教学看法的探析11、全国中西医结合肾脏病临床和基础科研思路与方法学习班12、脾虚型胃癌腹膜转移的生物学特性以及中西医结合治疗的基础与临床研究13、脊柱病的病理基础及中西医结合治疗14、高血压病中西医结合临床与基础研究15、中西医结合药物治疗基础上应用运动疗法治疗心绞痛的临床疗效16、中西医结合治疗慢性肾脏病基础上的急性肾损伤疗效探讨与分析17、探讨中西医结合治疗慢性肾脏病基础上急性肾损伤的临床疗效18、中西医结合和急腹症基础理论前瞻19、关于中西医结合治疗急腹症基础的临床研究的若干设想20、中西医结合在基础护理中应用。

南京中医药大学考研历年分数线06,08,09,11,12 2006年001经贸管理学院100503 中医医史文献(复试线300分)002基础医学院100501 中医基础理论(复试线300分)100502 中医临床基础(复试线300分)100503 中医医史文献(复试线300分)100504 方剂学(复试线300分)100601 中西医结合基础(复试线300分)100800 中药学(复试线310分)003第一临床医学院100506 中医内科学(复试线310分)100507 中医外科学(复试线310分)100508 中医骨伤科学(复试线310分)100509 中医妇科学(复试线310分)100510 中医儿科学(复试线310分)100511 中医五官科学(复试线310分)100602 中西医结合临床(复试线314分)004药学院100702 药剂学(复试线320分)100703 生药学(复试线320分)100706 药理学(复试线320分)100800 中药学(复试线320分)005第二临床医学院100512 针灸推拿学(复试线310分)100520 中医康复学(复试线300分)006护理学院100620 中西医结合护理(复试线310分)007外国语学院100503 中医医史文献(复试线300分)南京中医药大学2011年硕士研究生招生复试分数线及校内计划分配表2012年南京中医药大学2012年硕士研究生招生复试分数线及校内计划分配表业管理100503 中医医史文献中医文献研究所265合计1841 60 678 510。

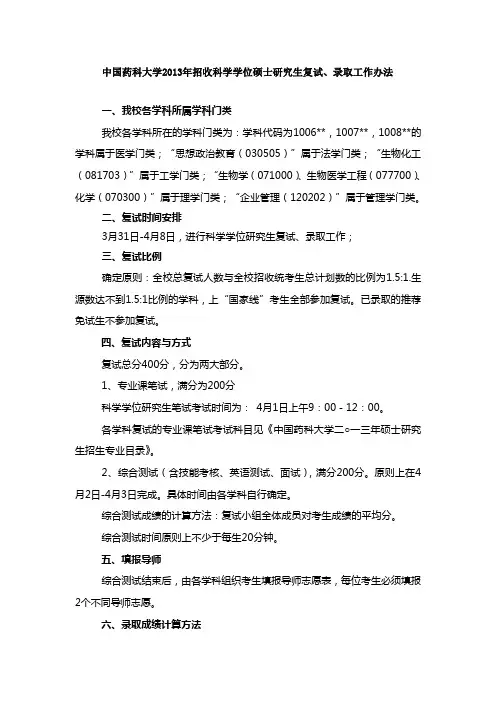

中国药科大学2013年招收科学学位硕士研究生复试、录取工作办法一、我校各学科所属学科门类我校各学科所在的学科门类为:学科代码为1006**,1007**,1008**的学科属于医学门类;“思想政治教育(030505)”属于法学门类;“生物化工(081703)”属于工学门类;“生物学(071000)、生物医学工程(077700)、化学(070300)”属于理学门类;“企业管理(120202)”属于管理学门类。

二、复试时间安排3月31日-4月8日,进行科学学位研究生复试、录取工作;三、复试比例确定原则:全校总复试人数与全校招收统考生总计划数的比例为1.5:1.生源数达不到1.5:1比例的学科,上“国家线”考生全部参加复试。

已录取的推荐免试生不参加复试。

四、复试内容与方式复试总分400分,分为两大部分。

1、专业课笔试,满分为200分科学学位研究生笔试考试时间为: 4月1日上午9:00-12:00。

各学科复试的专业课笔试考试科目见《中国药科大学二○一三年硕士研究生招生专业目录》。

2、综合测试(含技能考核、英语测试、面试),满分200分。

原则上在4月2日-4月3日完成。

具体时间由各学科自行确定。

综合测试成绩的计算方法:复试小组全体成员对考生成绩的平均分。

综合测试时间原则上不少于每生20分钟。

五、填报导师综合测试结束后,由各学科组织考生填报导师志愿表,每位考生必须填报2个不同导师志愿。

六、录取成绩计算方法我校科学学位研究生的最终录取成绩为:总成绩=初试成绩+科学学位专业课笔试成绩(总分200)+综合测试成绩(总分200)。

如果1:1拟录取名单最后一名有相同分数时,则初试成绩分数高者优先录取。

如果考生出现在1:1名单上则必须在本学科录取,如不录取则该考生与该录取计划一同收回。

对愿为西部地区委托培养的考生,同等条件下优先录取。

七、调剂原则1、校内调剂①符合国家相关调剂政策;②仅限于复试人数未满招生计划数的学科;③调入学科与调出学科的初试考试科目须相同或相近;④各学科接收调剂的考生须是在我校科学学位研究生复试名单上的考生;⑤先在本院(部)内各学科间调剂,然后在学校内各院(部)间调剂。

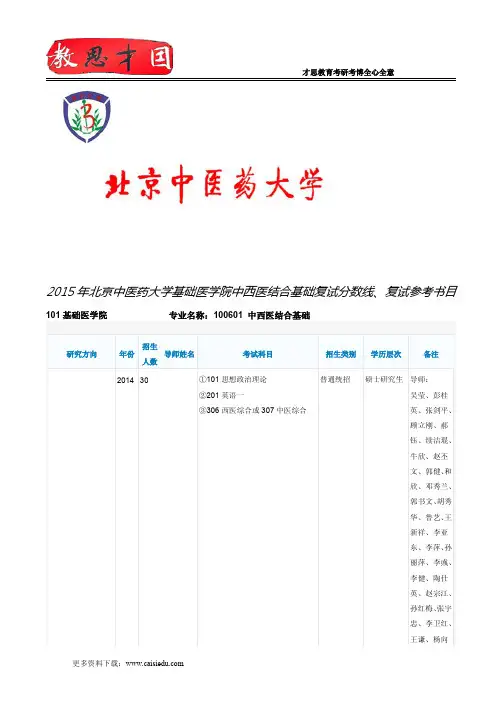

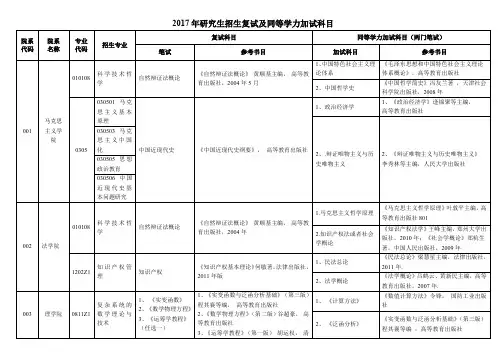

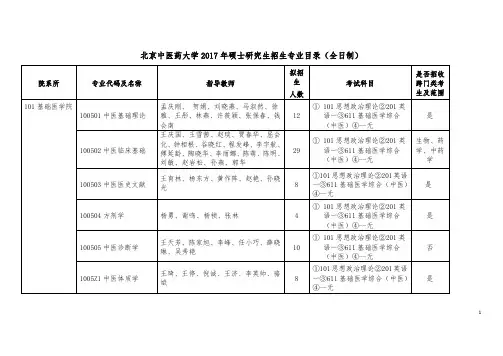

北京中医药大学2017年硕士研究生招生专业目录(全日制)12345678910111213关于学科门类,国务院学院委员会和教育部于2011年颁布修订的《学位授予和人才培养学科目录(2011)》,规定我国分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学13个学科门类。

参考书目:610基础医学综合(西医):《医学免疫学》150分曹雪涛、何维主编人民卫生出版社第3版《病理学》(供8年制及七年制临床医学等专业用)150分陈杰主编人民卫生出版社第3版611基础医学综合(中医):参见附件4:《基础医学综合(中医)考试大纲》701中药综合1:《中药学》60分(2006年版)颜正华主编人民卫生出版社《仪器分析》90分梁生旺、万丽主编中国中医药出版社《中药化学》150分(2012年第一版)石任兵主编人民卫生出版社702中药综合2:《有机化学》60分(第三版)吉卯祉主编科学出版社《仪器分析》90分梁生旺、万丽主编中国中医药出版社《中药化学》150分(2012年第一版)石任兵主编人民卫生出版社703药学综合1:《分析化学》(化学分析部分)和《仪器分析》120分梁生旺、万丽主编中国中医药出版社《有机化学》100分(第三版)吉卯祉主编科学出版社《生物化学》80分(2002第三版)上、下册,王镜岩等编著高等教育出版社704药学综合2:14《微生物学教程》120分(2011年第三版)周德庆主编高等教育出版社《生物化学》120分(2002第三版)上下册王镜岩等编著高等教育出版社《细胞生物学》60分(2011年第四版)翟中和主编高等教育出版社705管理综合:《社会医学》(第三版)李鲁主编人民卫生出版社《管理心理学》刘鲁蓉主编中国中医药出版社《卫生经济学》(第二版)程晓明主编人民卫生出版社《管理学基础》段利忠主编中国中医药出版社350中药专业基础综合:《中药药剂学》 75分李范珠主编主编人民卫生出版社《中药鉴定学》 75分康廷国主编中国中医药出版社《中药化学》 100分石任兵主编人民卫生出版社《中药学》 50分颜正华主编人民卫生出版社801卫生统计学:《卫生统计学》(第五版)方积乾主编人民卫生出版社308护理综合:《基础护理学》,人民卫生出版社(第5版),李小寒尚少梅主编《护理学导论》,人民卫生出版社(第3版),李小妹主编《内科护理学》,人民卫生出版社(第5版),尤黎明吴瑛主编《外科护理学》,人民卫生出版社(第5版),李乐之路潜主编1516。

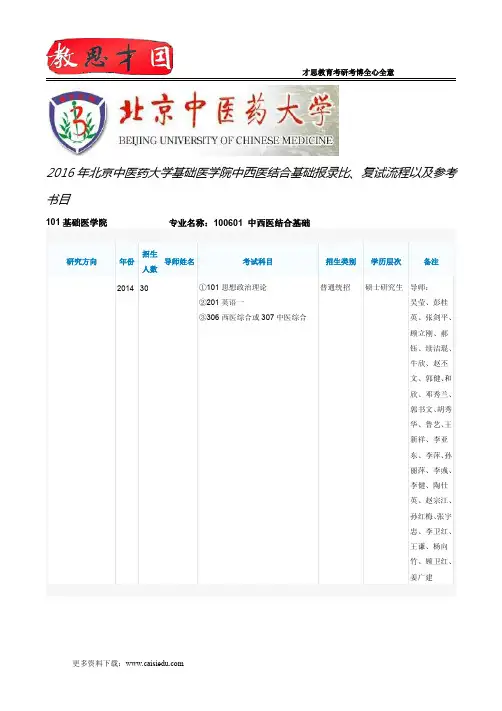

中医科学院中医基础理论研究所中西医结合基础复试参考书目

专业代码:100601

专业名称:中西医结合基础

研究方向:中医药防治流感疗效评价实验研究

导师:王克林

复试科目:生物化学

参考书目:《生物化学与分子生物学》(第8版)查锡良、药立波/本科临床/十二五普通高等教育本科国家级规划教材,人民卫生出版社,2013

研究方向:中医药防治心血管病的基础研究

导师:陈彦静

复试科目:生理学

参考书目:《生理学》朱大年、王庭槐/本科临床/十二五普通高等教育本科国家级规划教材,人民卫生出版社,2013

研究方向:中医药抗炎与免疫研究

导师:马雅銮

复试科目:医学免疫学

参考书目:《医学免疫学》卫生部“十二五”规划教材.全国高等医药教材建设研究会规划教材(第6版)主编曹雪涛,熊恩东,姚智,人民卫生出版社,2013

研究方向:中医药防治精神心理疾病的基础研究

导师:岳广欣

复试科目:方剂学

参考书目:《方剂学》全国中医药行业高等教育“十二五”规划教材(第九版)李冀主编,中国中医药出版社,2012

研究方向:中西医结合防治脑病的基础研究

导师:王筠

复试科目:病理学

参考书目:《病理学》黄启福主编,科学出版社,2013年第三版。