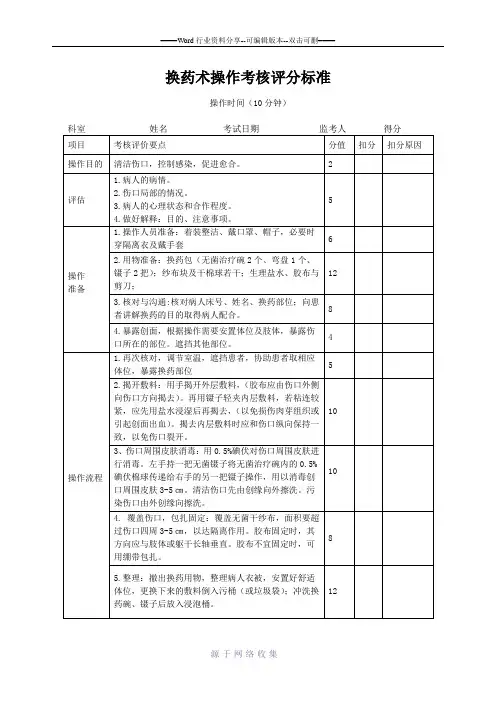

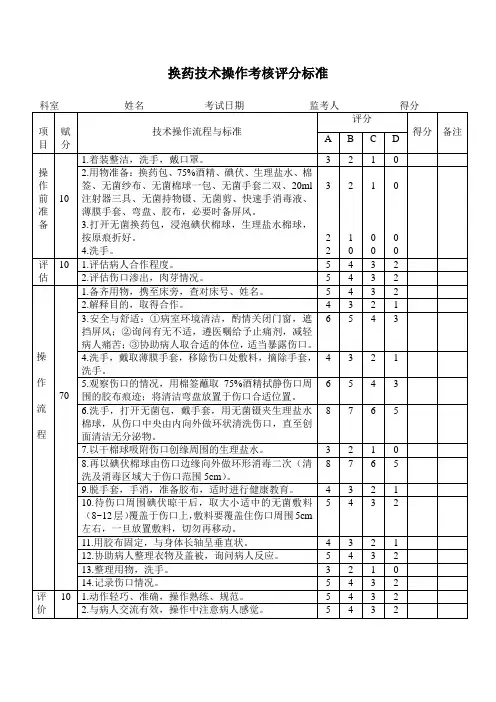

换药术操作及考核评分标准

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:9

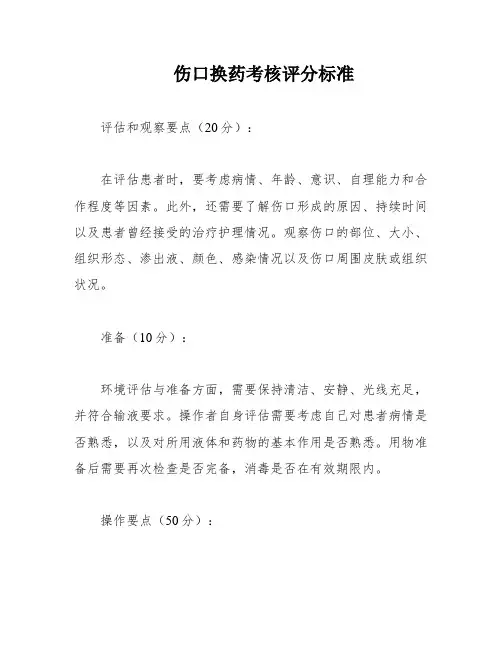

伤口换药考核评分标准评估和观察要点(20分):在评估患者时,要考虑病情、年龄、意识、自理能力和合作程度等因素。

此外,还需要了解伤口形成的原因、持续时间以及患者曾经接受的治疗护理情况。

观察伤口的部位、大小、组织形态、渗出液、颜色、感染情况以及伤口周围皮肤或组织状况。

准备(10分):环境评估与准备方面,需要保持清洁、安静、光线充足,并符合输液要求。

操作者自身评估需要考虑自己对患者病情是否熟悉,以及对所用液体和药物的基本作用是否熟悉。

用物准备后需要再次检查是否完备,消毒是否在有效期限内。

操作要点(50分):在操作前,需要将用物带至患者换药地点,并核对和解释。

根据伤口部位选择合适的体位,暴露伤口,伤口下置治疗巾并注意保暖。

揭除污染敷料时,需要检查伤口敷料外观情况,手取下外层敷料,用镊子取下内层敷料。

如果内层敷料与创面拈贴,应用生理盐水浸湿后轻柔除去。

消毒皮肤时,消毒范围稍大于敷料范围,用70%的酒精棉球擦拭2-3遍,避免拭入伤口内。

清理伤口时,需要观察伤口,沾拭创面,拭净分泌物、脓液、纤维素膜等,用器械剪除坏死组织、痂皮等。

创面用药时,需要根据细菌培养药敏实验结果酌情使用抗生素,或用3%过氧化氢溶液冲洗。

根据伤口创面情况置引流物。

最后,包扎伤口,安置好患者,并按规定处理污物。

洗手后记录换药情况,并根据患者情况进行健康教育。

注意事项(10分):在操作过程中,需要注意护患沟通、污染次数、消毒隔离观念、无菌观念、动作规范、手法过重等问题。

如果存在这些问题,可以酌情扣分。

另外,如果未指导患者,也需要酌情予以扣分。

染或消毒不合格扣3分;排气不成功扣2分;操作不熟练扣2分;患者不满意扣1分。

建议:为了保证患者伤口的恢复,护士应该给患者及家属提供清洁伤口和周围皮肤的方法,并指导患者在沐浴、翻身、咳嗽和活动时如何保护伤口。

同时,应定期观察、测量和记录伤口的情况,并根据伤口渗出情况确定换药频率。

在清洗伤口时,应选用生理盐水或对人体组织没有毒性的消毒液。

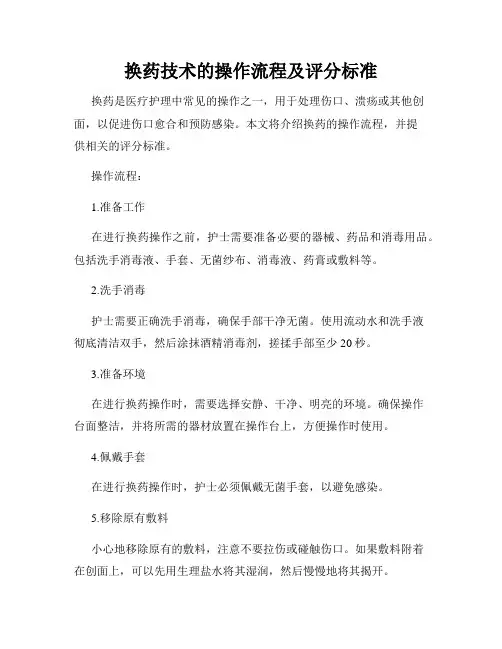

换药技术的操作流程及评分标准换药是医疗护理中常见的操作之一,用于处理伤口、溃疡或其他创面,以促进伤口愈合和预防感染。

本文将介绍换药的操作流程,并提供相关的评分标准。

操作流程:1.准备工作在进行换药操作之前,护士需要准备必要的器械、药品和消毒用品。

包括洗手消毒液、手套、无菌纱布、消毒液、药膏或敷料等。

2.洗手消毒护士需要正确洗手消毒,确保手部干净无菌。

使用流动水和洗手液彻底清洁双手,然后涂抹酒精消毒剂,搓揉手部至少20秒。

3.准备环境在进行换药操作时,需要选择安静、干净、明亮的环境。

确保操作台面整洁,并将所需的器材放置在操作台上,方便操作时使用。

4.佩戴手套在进行换药操作时,护士必须佩戴无菌手套,以避免感染。

5.移除原有敷料小心地移除原有的敷料,注意不要拉伤或碰触伤口。

如果敷料附着在创面上,可以先用生理盐水将其湿润,然后慢慢地将其揭开。

6.清洗伤口使用生理盐水或溶液清洗伤口,确保将污物和细菌清除干净。

可以使用注射器或灌洗器进行清洗,注意力度适中,不要造成进一步的伤害。

7.涂抹药膏或敷料在清洗过的伤口上涂抹适当的药膏或敷料,促进伤口愈合。

根据医嘱和病情选择合适的药物。

注意使用无菌器具,避免交叉感染。

8.覆盖敷料用无菌纱布或敷料盖住伤口,确保伤口处在湿润和洁净的环境中。

正确覆盖敷料可以减少感染的风险,并有助于伤口的愈合。

9.废弃垃圾将用过的敷料、棉签等废弃物放入指定的垃圾袋中,避免污染环境。

同时要及时清理操作台面,保持整洁。

评分标准:换药操作的质量和效果需要进行评估,在实践中可以使用以下评分标准来评估操作者的技术水平和操作总体质量:1.洗手环节:评估护士是否按照正确的步骤进行洗手消毒,包括是否使用适量的洗手液和正确搓揉手部。

2.环境准备:评估操作者是否准备了必要的器械、药品和消毒用品,并将其整齐放置在操作台上。

3.伤口清洁:评估操作者是否正确、彻底地清洁伤口,包括清除污物和细菌,清洁过程是否温和、不造成进一步的伤害。

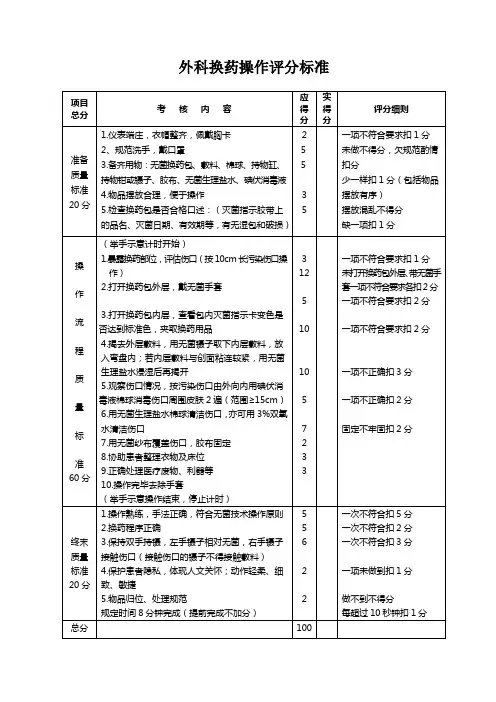

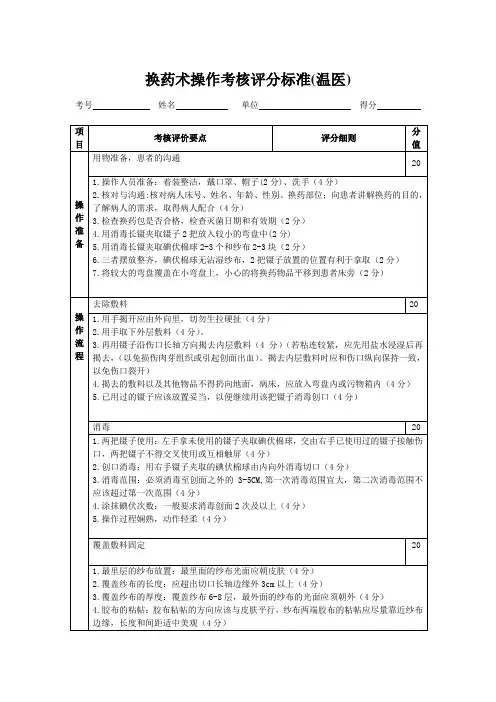

换药术操作考核评分标准(温医)考号姓名单位得分外科换药操作流程一、目的1.观察伤口愈合情况,以便酌情给予相应的治疗和处理。

2.清洁伤口,去除异物、渗液或脓液,减少细菌的繁殖和分泌物对局部组织的刺激。

3.伤口局部外用药物,促使炎症局限,或加速伤口肉芽生长及上皮组织扩展,促进伤口尽早愈合。

4.包扎固定患部,使局部得到充分休息,减少病人痛苦。

5.保持局部温度适宜,促进局邵血液循环,改善局部环境,为伤口愈合创造有利条件。

二、适应证1.无菌手术及污染性手术术后3-4天检查刀口局部愈合情况,观察伤口有无感染。

2.估计手术后有刀口出血、渗血可能者,或外层敷料已被血液或渗液浸透者。

3.从位于肢体的伤口包扎后出现患肢浮肿、胀痛。

皮肤颜色青紫。

局部有受压情况者。

4.伤口内安放引流物需要松动、部分拔除或全部拔出者。

5.伤口已化脓感染,需要定时清除坏死组织、脓液和异物者。

6.伤口局部敷料松脱、移位、错位,或包扎、固定失去应有的作用者。

7.外科缝合伤口已愈合,需要拆除切口缝线者。

8.需要定时局部外用药物治疗者。

9.手术前创面准备,需要对其局部进行清洁、湿敷者。

10.各种瘘管漏出物过多者。

11.大、小便污染或鼻、眼、口分泌物污染、浸湿附近伤口敷料者。

三、准备工作1.病人的准备:了解病人的心情,向病人讲解换药的目的和意义,消除病人的心理恐惧。

病人应保持合适体位,既有利于病人舒适,也有利于医生换药。

2.自身准备:着装符合要求、修剪指甲、洗手。

3.环境准备:操作前半小时停止一切清扫工作。

4.用物准备:治疗盘内盛无菌治疗碗2个、无菌镊子个、酒精棉球树个、盐水棉球树个、分置于无菌治疗碗内,无菌纱布数快,置于无菌治疗碗内、弯盘、胶布或绷带,铺好橡胶单、治疗巾,根据伤口情况可备引流物、血管钳、探针、凡士林纱布或雷夫诺尔纱条等。

四、操作方法1.除去外层辅料:外层绷带和敷料用手取下,紧贴创口的一层敷料用镊子揭去,揭除敷料的方向与伤口纵细方向平行,以减少疼痛。

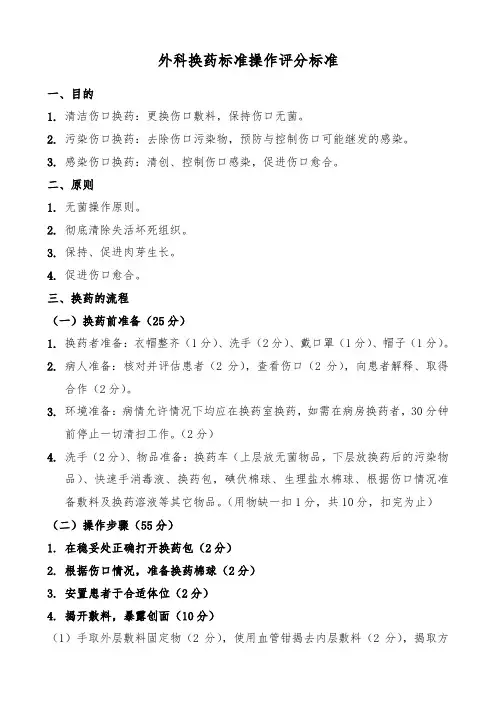

外科换药标准操作评分标准一、目的1.清洁伤口换药:更换伤口敷料,保持伤口无菌。

2.污染伤口换药:去除伤口污染物,预防与控制伤口可能继发的感染。

3.感染伤口换药:清创、控制伤口感染,促进伤口愈合。

二、原则1.无菌操作原则。

2.彻底清除失活坏死组织。

3.保持、促进肉芽生长。

4.促进伤口愈合。

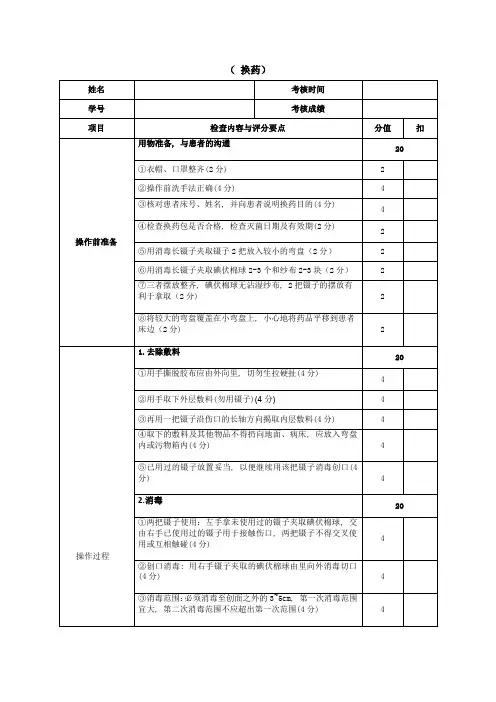

三、换药的流程(一)换药前准备(25分)1.换药者准备:衣帽整齐(1分)、洗手(2分)、戴口罩(1分)、帽子(1分)。

2.病人准备:核对并评估患者(2分),查看伤口(2分),向患者解释、取得合作(2分)。

3.环境准备:病情允许情况下均应在换药室换药,如需在病房换药者,30分钟前停止一切清扫工作。

(2分)4.洗手(2分)、物品准备:换药车(上层放无菌物品,下层放换药后的污染物品)、快速手消毒液、换药包,碘伏棉球、生理盐水棉球、根据伤口情况准备敷料及换药溶液等其它物品。

(用物缺一扣1分,共10分,扣完为止)(二)操作步骤(55分)1.在稳妥处正确打开换药包(2分)2.根据伤口情况,准备换药棉球(2分)3.安置患者于合适体位(2分)4.揭开敷料,暴露创面(10分)(1)手取外层敷料固定物(2分),使用血管钳揭去内层敷料(2分),揭取方向与伤口纵向一致(2分)。

(2)分泌物干结粘着敷料,可用盐水湿润后再揭下。

(2分)(3)污染的纱布、敷料应放入弯盘,按感染性医疗废物处置。

(2分)5.观察伤口(现场提问2题,每题3分)(1)观察伤口周围皮肤、肉芽组织生长及伤口情况。

(2)伤口创面出现感染分泌物或疑似感染分泌物时,应及时送检做微生物培养和药物敏感试验。

(3)采集分泌物标本时无菌盐水或70%酒精擦去表面渗出物,用拭子深入溃疡基底部或边缘部。

6.消毒伤口及周围正常皮肤。

(17分)(1)根据伤口、创面情况选择合适的换药溶液进行相应处理。

(5分)(2)用手执镊法,左手持镊子夹取棉球,递至右手血管钳中,两者不可碰撞,如要拧干棉球,镊子要高于血管钳水平。

换药术及评分标准 【适应证】 1.术后无菌伤口,如无特殊反应,3~5天后第一次换药。

2.感染伤口,分泌物较多,每天换药1次。

3.新鲜肉芽创面,隔1~2天换药1次。

4.严重感染或置引流的伤口及粪瘘等,应根据引流量的多少决定换药的次数。

5.烟卷引流伤口,每日换药1~2次,并在术后12~24小时转动烟卷,并适时拔除引流;橡皮膜引流,常在术后48小时拔除。

6.橡皮管引流伤口2~3天换药,引流3~7天更换或拔除。

【准备工作】1.换药前半小时内不要扫地,避免室内尘土飞扬;了解病人的伤口情况;穿工作服,戴好帽子、口罩,洗手。

2.物品准备:无菌治疗碗两个,盛无菌敷料;弯盘1个(放污染敷料),【医学教育网搜集|整理】镊子2把,剪刀1把,备酒精棉球、干棉球、纱布、引流条、盐水、碘伏棉球、胶布等。

3.让病人采取舒适的卧位或坐位,利于暴露创口,冬天应注意保暖。

【操作步骤】1.用手取外层敷料(勿用镊子),再用镊子取下内层敷料及外引流物;与伤口粘着的最里层敷料,应先用盐水湿润后再揭去,以免损伤肉芽组织或引起创面出血。

2.用两把镊子清洁伤口,一把镊子接触伤口,另一把镊子接触敷料作为传递。

用碘伏或酒精消毒伤口周围的皮肤。

用盐水棉球清洗创面,轻沾吸去分泌物或脓液,由内向外,注意移除创口内异物、线头、死骨及腐肉等。

棉球一面用后,可翻过来用另一面,然后弃去。

不得用擦洗过创面周围皮肤的棉球沾洗创面。

严格防止将纱布、棉球遗留在伤口内。

在换药过程中,假如需用两把镊子(或钳子)协同把沾有过多盐水或药液的棉球拧干一些时,必须使相对干净侧(左手)镊子位置向上,而使接触伤口侧(右手)镊子位置在下,以免污染。

3.分沁物较多且创面较深时,宜用生理盐水冲洗,如坏死组织较多可用消毒溶液(如优锁)冲洗。

如需放置引流,应先用探针或镊子探测创腔方向、深浅和范围,然后再用探针或镊子送入油纱布或引流条,或浸过雷夫努尔药液的纱布引流条,但不能塞得太紧。

换药术操作考核评分标准性别姓名科室得分外科换药操作流程一、目的1.观察伤口愈合情况,以便酌情给予相应的治疗和处理。

2.清洁伤口,去除异物、渗液或脓液,减少细菌的繁殖和分泌物对局部组织的刺激。

3.伤口局部外用药物,促使炎症局限,或加速伤口肉芽生长及上皮组织扩展,促进伤口尽早愈合。

4.包扎固定患部,使局部得到充分休息,减少病人痛苦。

5.保持局部温度适宜,促进局邵血液循环,改善局部环境,为伤口愈合创造有利条件。

二、适应证1.无菌手术及污染性手术术后3-4天检查刀口局部愈合情况,观察伤口有无感染。

2.估计手术后有刀口出血、渗血可能者,或外层敷料已被血液或渗液浸透者。

3.从位于肢体的伤口包扎后出现患肢浮肿、胀痛。

皮肤颜色青紫。

局部有受压情况者。

4.伤口内安放引流物需要松动、部分拔除或全部拔出者。

5.伤口已化脓感染,需要定时清除坏死组织、脓液和异物者。

6.伤口局部敷料松脱、移位、错位,或包扎、固定失去应有的作用者。

7.外科缝合伤口已愈合,需要拆除切口缝线者。

8.需要定时局部外用药物治疗者。

9.手术前创面准备,需要对其局部进行清洁、湿敷者。

10.各种瘘管漏出物过多者。

11.大、小便污染或鼻、眼、口分泌物污染、浸湿附近伤口敷料者。

三、准备工作1.病人的准备:了解病人的心情,向病人讲解换药的目的和意义,消除病人的心理恐惧。

病人应保持合适体位,既有利于病人舒适,也有利于医生换药。

2.自身准备:着装符合要求、修剪指甲、洗手。

3.环境准备:操作前半小时停止一切清扫工作。

4.用物准备:治疗盘内盛无菌治疗碗2个、无菌镊子个、酒精棉球树个、盐水棉球树个、分置于无菌治疗碗内,无菌纱布数快,置于无菌治疗碗内、弯盘、胶布或绷带,铺好橡胶单、治疗巾,根据伤口情况可备引流物、血管钳、探针、凡士林纱布或雷夫诺尔纱条等。

四、操作方法1.除去外层辅料:外层绷带和敷料用手取下,紧贴创口的一层敷料用镊子揭去,揭除敷料的方向与伤口纵细方向平行,以减少疼痛。

换药操作技术及其评分标准换药是医疗护理中常见的操作之一,旨在保持伤口干净、预防感染,促进伤口的愈合。

正确的换药操作技术对于患者康复至关重要。

本文将介绍换药操作的基本步骤、技术要点,并探讨一套科学的评分标准,以确保换药操作的质量与安全。

一、换药操作技术换药操作需要护士或医生具备一定的专业知识和技能,以下是一般的换药操作步骤:1.准备工作:事先准备好洗手液、消毒剂、干净的医用器械、敷料等换药所需物品。

确保操作场所清洁、整齐,并戴好手套。

2.了解患者情况:了解患者病史、伤口类型及愈合情况,对不同类型的伤口采取相应的操作措施。

3.洗手消毒:按照规范的手卫生程序,先用洗手液彻底清洗双手,再使用消毒剂进行消毒。

4.拆解敷料:将伤口周围的敷料逐一拆解,并用消毒剂进行清洁。

5.清洗伤口:用生理盐水或医用消毒液轻轻清洗伤口,在保持温度适宜的情况下,用纱布进行擦拭。

6.消毒处理:按照医疗废物管理规定,将使用过的敷料等废弃物分别处理。

7.重新敷料:根据患者伤口的特点和医嘱,选择适当的敷料进行包扎。

以上是换药操作的基本步骤,护士或医生在实际操作中应根据患者的具体情况做出相应的调整,以确保换药过程的安全与效果。

二、换药操作评分标准为了确保换药操作的质量与规范,科学的评分标准是必不可少的。

下面将介绍一套常用的换药操作评分标准,该评分标准以换药过程的每个环节为判断依据,评分范围为0-10分,具体如下:1.准备工作:评估操作者的准备情况,如环境整洁度、准备物品的齐全性等。

2.洗手消毒:评估操作者洗手和消毒的规范性和彻底性。

3.拆解敷料:评估拆解敷料的顺利程度和对患者伤口的保护程度。

4.清洗伤口:评估清洗伤口的方法和效果,如是否使用适当的清洗液、擦拭是否彻底等。

5.消毒处理:评估操作者对废弃物的正确处理程度,如分袋、正确投放等。

6.重新敷料:评估重新敷料的规范性和对伤口的包扎效果。

以上评分标准可根据机构或医院的具体需求进行调整或完善,以满足操作的严谨性和标准化需求。

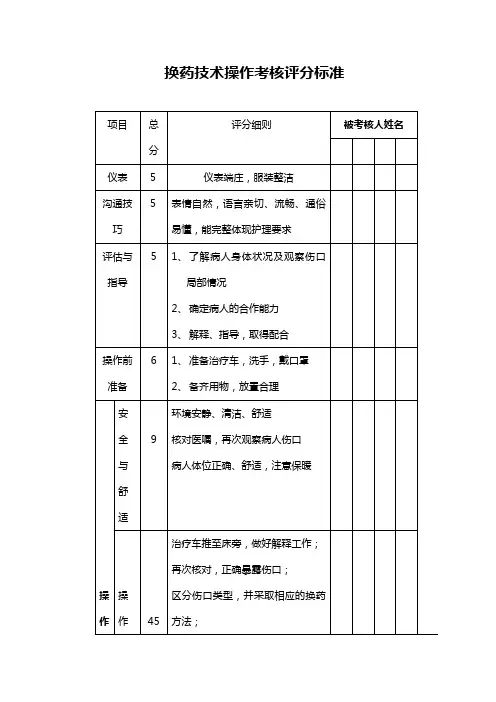

换药术操作考核评分标准换药术是外科临床中最常用的基本技术之一,对于促进伤口愈合、预防感染具有重要意义。

为了规范换药术的操作流程,提高医务人员的操作水平,特制定以下换药术操作考核评分标准。

一、准备工作(20 分)1、操作者准备(10 分)着装整洁,戴口罩、帽子,洗手并消毒(5 分)。

如有一处不符合要求,扣 1 分。

熟悉患者病情及伤口情况(5 分)。

未了解病情及伤口情况不得分。

2、物品准备(10 分)换药包(内有弯盘 2 个、镊子 2 把、剪刀 1 把)、无菌敷料、碘伏棉球、酒精棉球、生理盐水、胶布等(5 分)。

每缺一项扣 1 分。

检查物品的有效期及包装完整性(5 分)。

未检查不得分。

二、操作流程(60 分)1、携用物至患者床旁,核对患者信息(5 分)。

未核对患者信息不得分。

2、向患者解释换药目的及过程,取得患者配合(5 分)。

未解释不得分。

3、协助患者取合适体位,充分暴露伤口(5 分)。

体位不合适扣 3 分,伤口暴露不充分扣 2 分。

4、去除原有敷料(10 分)先用手取下外层敷料,再用镊子取下内层敷料(5 分)。

操作顺序错误扣 3 分。

若敷料与伤口粘连,用生理盐水浸湿后再轻轻揭开(5 分)。

未浸湿强行揭开扣 3 分。

5、观察伤口情况(10 分)观察伤口的颜色、渗液、气味等(5 分)。

未观察不得分,观察不全面扣 2 分。

如有异常,及时记录并报告医生(5 分)。

未记录或报告不得分。

6、消毒伤口(10 分)用碘伏棉球从伤口中心向外消毒,范围至少 5cm(5 分)。

消毒顺序错误或范围不够扣 3 分。

对于感染伤口,先用酒精棉球消毒周围皮肤(5 分)。

未消毒周围皮肤扣 3 分。

7、覆盖敷料(10 分)根据伤口情况选择合适的敷料(5 分)。

选择不当扣 3 分。

敷料覆盖伤口,胶布固定(5 分)。

固定不牢固扣 2 分。

三、注意事项(20 分)1、严格执行无菌操作原则(10 分)。

如有违反无菌原则的操作,一处扣 5 分。

换药术操作及考核评分标准

外科换药

(一)目的:创造各种有利条件,促进伤口的愈合。

合理的换药方法、伤口用药、引流条放置、适当的敷料、恰当的换药间隔时间是保证创口愈合的重要条件;

否则不仅达不到治疗目的,反而延误伤口愈合,甚至导致感染,因此正确的换药是提高外科治疗的关键。

换药的适应症:

1.拆线

2.制止伤口出血

3.解除压迫

4.处理引流

5.敷料污染严重

6.敷料移位

7.再次手术前

8.观察和检查伤口。

换药的大致过程:

1.熟悉病人,简述病情,换药目的

2.换药者个人准备:衣帽、口罩、洗手

3.查看患者伤口,注意人文关怀

4.洗手、准备物品

5.换药操作,注意人文关怀

6.处理污物

7.洗手,记录病程

(二)换药的基本操作方法

1.换药前准备

(1)病人的准备

精神准备:

体位:安全、舒适、便于操作,文明、暴露、保暖.

(2)工作人员准备

了解伤口的情况:

时间安排:清晨,避开进食及家陪,前半小时勿清扫

无菌准备:衣、帽、口罩、洗手、剪指甲等

决定换药地点

决定换药顺序:避免交叉感染。

原则:先无菌,后感染;先缝合,后开放;先感染轻,后感染重;先一般,后特异。

★换药操作中无菌原则的基本要求——“不接触”原则

2.换药的基本方法

(1)揭开创面敷料;揭胶布由外向里,要轻柔;手取外层敷料,钳取内层敷料,揭取方向与伤口纵向一致。

有粘连时,应湿敷后再揭;观察伤口。

(2)清洁伤口:应用“双镊法”,一脏一净;伤口周围皮肤用消毒液由内向外擦拭二遍(污染伤口由外向内消毒);创面应用生理盐水棉球沾、吸分泌物或脓液冲洗时用弯盘接水,后吸干创面;放引流时,应探明情况后放置。

(3)固定敷料:应用无菌纱布,分泌物多时加棉垫,一般覆盖面积超出伤口四周3-5cm;胶布粘贴法:适当的宽度、长度,方向与肢体或躯体的长轴垂直;绷带或胸腹带的应用:胶布过敏的处理。

3.换药的注意事项

(1)态度和蔼、动作轻巧、迅速敏捷

(2)严格无菌操作

(3)勿让家属围观

(4)高度污染的伤口(如气性坏疽、破伤风等)必须进行床旁隔离,避免交叉感染。

包括:穿隔离衣,物品尽量简单,污物焚毁,器械加倍消毒,消毒液浸手

4.伤口的处理

(1)伤口无引流物又无感染者,可3天查看伤口。

疑有感染者,随时观察,更换敷料。

(2)伤口有引流物者,24小时更换敷料。

是否去除引流物,视情况而定。

(3)术后体温持续在38℃以上,或伤口疼痛,应查看伤口。

(4)缝线反应:可用酒精湿敷。

伤口基本愈合后尽早拆线。

(5)伤口感染:浅表:可用酒精湿敷,或理疗;深部:拆除缝线,开放排脓,放置引流。

(6)伤口拆线:拆线时间:面颈部4~5日拆线;下腹部、会阴部6~7日;胸部、上腹部、背部、臀部7~9日;四肢10~12日,近关节处可延长一些,减张缝线14日。

外科手术后拆线法

(一)适应证:

1.无菌手术切口,局部及全身无异常表现,已到拆线时间,切口愈合良好者。

2.伤口术后有红、肿、热、痛等明显感染者,应提前拆线。

(二)遇有下列情况,应延迟拆线:

1.严重贫血、消瘦、糖尿病患者,轻度恶病质者。

2.严重失水或水电解质紊乱尚未纠正者。

3.老年患者及婴幼儿。

4.咳嗽没有控制时,胸、腹部切口应延迟拆线。

(三)操作方法:

1.取下切口上的敷料,用碘伏由切口向周围消毒皮肤一遍。

2.用镊子将线头提起,将埋在皮内的线段拉出针眼之外少许,在该处用剪刀剪断,以镊子向剪线侧拉出缝线。

3.再用碘伏消毒皮肤一遍后覆盖纱布,胶布固定。

附表:换药术操作考核评分标准。