政区沿革

- 格式:doc

- 大小:201.00 KB

- 文档页数:19

我国行政区划称谓沿革

我国行政区划的称谓沿革历史相对复杂,下面是一些主要的变革:

1. 古代:在秦始皇统一六国后,实行了郡县制,将全国分为36郡(后增至46郡),郡下设县。

汉代时,设立了13州作为行政区划。

唐代初期,设立了州、县两级,后来又在州之上设立了道,全国被分为10道(后增至15道)。

宋代时,改道为路,全国被分为15路(后增至18路)。

2. 元明清时期:元朝是建省的开始,全国被分为中书省(直隶中央的一级政区)和其他行中书省(简称行省)。

行省下设有路、府、州、县。

明代时,行省又被称为布政使司。

清代沿用了省级行政区划,并简称为“省”。

3. 民国时期:沿袭了清代的省制,但区划数量多次调整增加,并增设了直辖市建制。

4. 新中国成立后:初期,全国被划分为东北、华北、西北、华东、中南、西南六大行政区,代表中央管辖所属的省级行政单位。

1954年,撤销了大行政区,设立了内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区等五个少数民族自治区。

这些是我国行政区划称谓沿革的一些主要阶段,具体的变革和细节可能因历史时期的不同而有所差异。

中国的行政区划变迁史

中国的行政区划变迁史可以追溯到远古时代。

在早期的历史时期,中国的行政区划主要是以封建国家为单位进行划分的,如商、周、秦等。

自古以来,中国的行政区划经历了多次的变迁和调整。

以下是一些重要的里程碑事件:

1. 秦汉时期:秦朝建立了统一的行政区划制度,将全国划分为36个郡和72个县。

随后的汉朝对此进行了继承和调整。

2. 三国时期:三国时期,中国分裂为魏、蜀、吴三个政权,每个政权的行政区划也相应发生了变化。

3. 隋唐时期:隋朝统一了全国,行政区划得到了进一步的统一和规范。

唐朝继承了隋朝的制度,并对其进行了一些修改和完善。

4. 宋元明清时期:这一时期相对稳定,行政区划没有发生大的变化。

尤其是明清时期,行政区划基本保持不变,直到清朝末期的晚清时期有一些调整。

5. 中华民国时期:中华民国成立后,对原有的行政区划进行了一定的调整。

先后划分为省、道、县等级的行政区域。

6. 中华人民共和国时期:中华人民共和国成立后,对整个行政区划进行了大规模的调整,并一直持续到现代。

首先建立了省、

市、县三级行政区划,随后又建立了自治区、自治州、自治县等级的行政区划。

此后,还对一些特殊地区进行了特殊的行政区划划分,如港澳地区和台湾地区。

总的来说,中国的行政区划变迁史是一个漫长而复杂的历史过程,反映了中国政治、经济、文化等方面的变迁和演变。

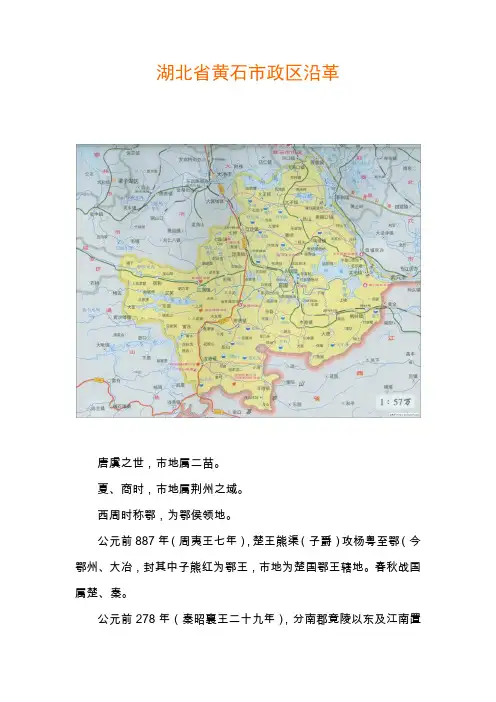

湖北省黄石市政区沿革唐虞之世,市地属二苗。

夏、商时,市地属荆州之域。

西周时称鄂,为鄂侯领地。

公元前887年(周夷王七年),楚王熊渠(子爵)攻杨粤至鄂(今鄂州、大冶,封其中子熊红为鄂王,市地为楚国鄂王辖地。

春秋战国属楚、秦。

公元前278年(秦昭襄王二十九年),分南郡竟陵以东及江南置江夏郡,从此鄂县南移属江夏,江夏郡统有鄂、下雉等14县,市地在鄂县境内。

221年(三国时期蜀汉章武元年、魏黄初二年),孙权自公安迁都于鄂(今鄂州),改鄂为武昌,并割鄂之南建阳新县,以武昌、下雉、阳新、柴桑、沙羡、浔阳六县为武昌郡,市地在武昌郡之武昌(今鄂州)、阳新两县之间的下雉县境内。

223年(魏黄初四年),孙权将郡治迁至夏口(今汉口)。

又改武昌郡为江夏郡,市地在江夏郡之武昌、阳新县境内。

280年(西晋太康元年),改江夏郡为武昌郡,以武昌、柴桑、鄂县、阳新、沙羡、沙阳、高陵等七县属地。

市地在武昌、鄂县、阳新三县境内。

不久,武昌与鄂县合并,仍为武昌县,市地在武昌、阳新两县境内。

317年(东晋元帝建武元年)江州由豫州移至武昌。

384年(至孝武帝太元九年),始移浔阳。

412年(安帝义熙八年),下雉县并入阳新县。

市地在武昌、阳新两县境内。

589年(南朝宋孝建元年),改阳新为富川,不久又改富川为永兴,市地在武昌、永兴两县境内。

梁置西陵县于此,后废。

唐代市地在鄂州武昌、永兴两县境内。

唐末,南方九国兴起,市地在吴国境内。

905年(唐哀帝天祐二年),吴王杨行密将永兴县和武昌划出一块地盘置青山场院,进行大规模采矿、开炉冶炼。

市地在吴国鄂州境内。

五代十国时市地在鄂州武昌县、永兴县境内,梁唐时属吴、晋、汉、后周北宋初时局南唐。

宋乾德五年(967年)以前。

李煜为南唐主时,以境内矿产丰富,冶炼业发达,升青山场院并划武昌三乡与之合并,新设一县,取自殷商以来一直“大兴炉冶”之意,便定名为大冶县。

从此,自宋至民国市地隶属兴国路、兴国州、武昌府、湖北省大冶县。

明代政区沿革综表明代(1368年-1644年)是中国历史上的一个重要时期,政治格局经历了多次变革和演变。

明代政治管理地方的行政区划也经历了一系列的调整和改革。

本文将详细介绍明代政区沿革,以及相关的重要事件和政策。

一、初创时期(1368年-1421年)明朝建立初期,中国分为九个行政区,这些区域以及相应的名称如下:1. 翼州:包括山东、河北等地;2. 徐州:包括江苏、安徽等地;3. 揚州:包括江苏南部、浙江北部等地;4. 蘇州:包括江苏中部地区;5. 明州:包括浙江南部地区;6. 懷化:包括湖南西部地区;7. 雲南:包括云南地区;8. 府州:包括广东、广西等地;9. 曲靖:包括贵州、四川等地。

这些行政区划主要是根据地理位置、历史背景和民族特点来确定的,初期的明朝政府借鉴了前朝的行政经验,并试图在这个基础上进行改革和创新。

二、中期调整(1421年-1522年)随着明朝的不断发展和壮大,政治、经济和文化的繁荣,政府对行政区划进行了一系列的调整与优化。

主要的调整如下:1. 将原有的九个行政区划调整为十三个行政区划,新增的行政区有:荆州、京州、范阳和衡州。

2. 将原有的行政区划进行合并,调整为十一个行政区划,这些行政区有:徐、揚、蘇、明、饒、洪、滇、荆、京、汉、庐。

3. 在行政区划之上,设置了多个巡抚辖区,以增加政府对地方的管理和控制。

这一时期的调整主要是为了更好地适应明朝社会经济的发展和行政管理的需要,同时也体现了明朝政府的改革思路和目标。

三、后期重大改革(1522年-1644年)明朝后期,由于一系列的政治、经济和社会问题的逐渐积累,政府对行政区划进行了重大的改革与创新。

主要的改革如下:1. 建立了二十八个道和六十个州,明朝行政区划进一步细分和扩大,这些行政区划包括其它省份的各个地区和州县。

2. 加强了对边疆地区的管理和控制,设置了边疆特别行政区,以应对外族侵袭和边境安全问题。

3. 对巡抚辖区进行优化和调整,以更好地协调各级行政区域之间的联系和合作。

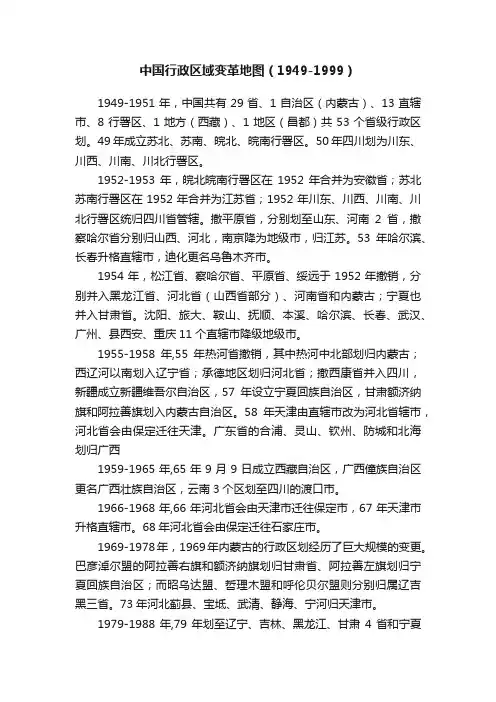

中国行政区域变革地图(1949-1999)1949-1951年,中国共有29省、1自治区(内蒙古)、13直辖市、8行署区、1地方(西藏)、1地区(昌都)共53个省级行政区划。

49年成立苏北、苏南、皖北、皖南行署区。

50年四川划为川东、川西、川南、川北行署区。

1952-1953年,皖北皖南行署区在1952年合并为安徽省;苏北苏南行署区在1952年合并为江苏省;1952年川东、川西、川南、川北行署区统归四川省管辖。

撤平原省,分别划至山东、河南2省,撤察哈尔省分别归山西、河北,南京降为地级市,归江苏。

53年哈尔滨、长春升格直辖市,迪化更名乌鲁木齐市。

1954年,松江省、察哈尔省、平原省、绥远于1952年撤销,分别并入黑龙江省、河北省(山西省部分)、河南省和内蒙古;宁夏也并入甘肃省。

沈阳、旅大、鞍山、抚顺、本溪、哈尔滨、长春、武汉、广州、县西安、重庆11个直辖市降级地级市。

1955-1958年,55年热河省撤销,其中热河中北部划归内蒙古;西辽河以南划入辽宁省;承德地区划归河北省;撤西康省并入四川,新疆成立新疆维吾尔自治区,57年设立宁夏回族自治区,甘肃额济纳旗和阿拉善旗划入内蒙古自治区。

58年天津由直辖市改为河北省辖市,河北省会由保定迁往天津。

广东省的合浦、灵山、钦州、防城和北海划归广西1959-1965年,65年9月9日成立西藏自治区,广西僮族自治区更名广西壮族自治区,云南3个区划至四川的渡口市。

1966-1968年,66年河北省会由天津市迁往保定市,67年天津市升格直辖市。

68年河北省会由保定迁往石家庄市。

1969-1978年,1969年内蒙古的行政区划经历了巨大规模的变更。

巴彦淖尔盟的阿拉善右旗和额济纳旗划归甘肃省、阿拉善左旗划归宁夏回族自治区;而昭乌达盟、哲理木盟和呼伦贝尔盟则分别归属辽吉黑三省。

73年河北蓟县、宝坻、武清、静海、宁河归天津市。

1979-1988年,79年划至辽宁、吉林、黑龙江、甘肃4省和宁夏回族自治区的各盟重归内蒙古自治区管辖。

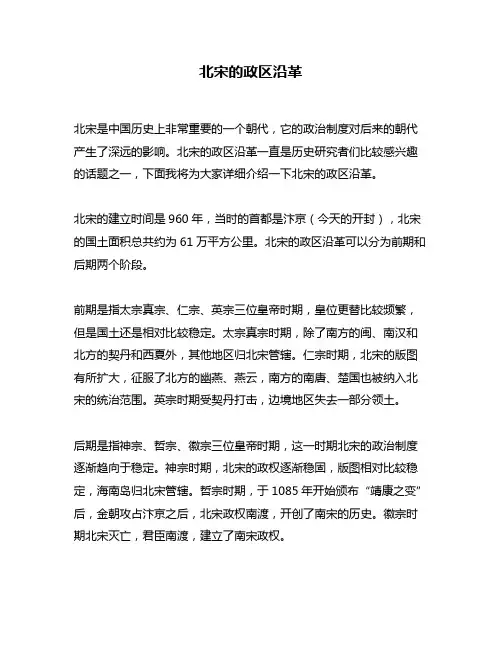

北宋的政区沿革

北宋是中国历史上非常重要的一个朝代,它的政治制度对后来的朝代产生了深远的影响。

北宋的政区沿革一直是历史研究者们比较感兴趣的话题之一,下面我将为大家详细介绍一下北宋的政区沿革。

北宋的建立时间是960年,当时的首都是汴京(今天的开封),北宋的国土面积总共约为61万平方公里。

北宋的政区沿革可以分为前期和后期两个阶段。

前期是指太宗真宗、仁宗、英宗三位皇帝时期,皇位更替比较频繁,但是国土还是相对比较稳定。

太宗真宗时期,除了南方的闽、南汉和北方的契丹和西夏外,其他地区归北宋管辖。

仁宗时期,北宋的版图有所扩大,征服了北方的幽燕、燕云,南方的南唐、楚国也被纳入北宋的统治范围。

英宗时期受契丹打击,边境地区失去一部分领土。

后期是指神宗、哲宗、徽宗三位皇帝时期,这一时期北宋的政治制度逐渐趋向于稳定。

神宗时期,北宋的政权逐渐稳固,版图相对比较稳定,海南岛归北宋管辖。

哲宗时期,于1085年开始颁布“靖康之变”后,金朝攻占汴京之后,北宋政权南渡,开创了南宋的历史。

徽宗时期北宋灭亡,君臣南渡,建立了南宋政权。

总的来说,北宋的政区沿革是一个持续发展的过程。

在政治制度逐渐

趋于稳定的背景下,北宋的统治版图逐渐扩大,在前期君主的努力下,北宋成为中国历史上具有里程碑意义的一个王朝。

到了后期,北宋的

政治版图上虽然受到金朝的军事进攻,但是在神宗和哲宗时期的统治下,依然能够保持相对的稳定。

最终,在徽宗时期,北宋政权灭亡,

开启了南宋政权的发展历程。

以上是我对北宋的政区沿革的介绍,希望能够为大家对这一历史时期

的了解提供帮助。

中国行政区划沿革一、先秦及秦《尚书·禹贡》记载,古代中国分为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州。

不过,九州在当时并非一个确定的行政区划,真正的行政区划设置,当从秦朝实行郡县制起始。

春秋以后,诸侯国之间的征战、兼并不断,领土属地变化极快。

国君为了集中权利,在征战中夺得的土地不再分封给属下,而设置县、郡,直接掌握在自己手中。

直辖地长官由国君直接任命和控制,职位不得世袭。

到了战国后期,这种郡县制行政区划形态基本形成。

只有齐国例外,齐国将全国划分为五都,直至秦灭齐统一六国后,秦始皇采纳李斯的郡县制,分天下为三十六郡,才正式标志着在全国范围内政区建置的开始。

秦代(前221年--前207年)实行的是以郡统县的二级行政制度。

全国由最初分为36郡增加到后来的46郡。

二、两汉刘邦立汉(前206年--公元8年)后,实行郡国并行的制度。

全国设置郡国6 2个,到了孝平二年(公元2年)全国共有郡国103个。

经“七国之乱”的调整,汉武帝元封五年(公元106年),全国分为14个行政监察区,该机构除京畿范围的称做司隶校尉部,其余13个称为十三刺史部,每部设一名刺史。

由于十三刺史部有十一部是以《禹贡》和《周礼》中的九州予以调整后命名,所以又通称十三州。

东汉时期(公元25年--220年)全国重新划分郡县,但仍分天下为13部,降司隶校尉部为十三部之一,裁去朔方刺史部,改十三州为十二州。

中平五年(188年)改刺史为州牧,掌一州军政大权,十三州正式成为郡、县之上的一级政区。

此时全国设13州、105个郡国。

三国时期(公元220年--265年),魏国在地方行政区划上承袭东汉,仍实行州、郡(国)、县三级制,在全国设有12个州、91个郡国。

三、两晋、南北朝西晋时期(公元265年--316年),疆域和地方行政区划一如前朝,只是州的数量增多,辖区变小,全国分为19州及西域长史府,工173郡、国,1132个县。

这一时期州郡设置激增,不少郡名重复。

北宋的政区沿革一、建立北宋政权1. 靖康之耻后的混乱局势(1127年-1129年)•金人攻破开封,俘虏宋徽宗和钦宗,迁都南京•宋室残余势力四分五裂,出现多个割据政权2. 皇统元年的统一(1129年)•忽必烈派遣文天祥主持定都洛阳•北方各残余政权相继归附,北方地区基本统一二、北宋政区的划分1. 基本行政单位:路•北宋初期,设有八个京畿、十五个路、二十多个府州•以路为基本行政单位进行地方行政管理2. 行政区的边界调整•宋金交战期间,北方边界多次调整•紧邻辽国、西夏等国家的边疆区划多次变动3. 开发边疆的州县设置•为了稳定边疆,设立多个州县进行防御和开发•同时控制少数民族地区,加强统治力度1. 开禧年间的重要制度变革(1041年-1048年)•设立制置使,削弱地方节度使的权力•强化中央对地方的控制和管理2. 忠献庙格局的建立(1097年)•宋神宗时,庙统格局得以确立•大力削弱地方诸侯的实力,加强皇权主导3. 神宗重文治的政策(1061年-1085年)•实施科举制度,选拔官员•提倡儒学和文治,弱化武将的权力四、北宋政区的巩固1. 文治政策的推行(北宋中期)•加强地方行政管理,推动地方经济发展•加强地方财政,提升赋税征收能力2. 地方官制的完善•官员选拔重点转移到地方官员•设立知府、通判等职位加强地方管理3. 中央和地方的联动•中央加强对地方的指导和监督•地方政权主动配合中央政策的执行1. 仁宗时期的政治改革(1022年-1063年)•实行青苗法,改善农民耕作条件•加强对地方豪强、势力的打击2. 徽宗时期的政治衰败(1100年-1126年)•徽宗不重视政务,官员贪污腐败严重•力主和议,导致靖康之耻的失败3. 冲绳县设置和对南方政权的控制•宋朝在南方设立冲绳,控制南方政权•资源丰富的南方成为北方统治的重要依靠六、总结北宋政区的沿革经历了建立、划分、变革、巩固和演变几个阶段。

从靖康之耻后的混乱局势到皇统元年的统一,北宋政权逐渐稳定。

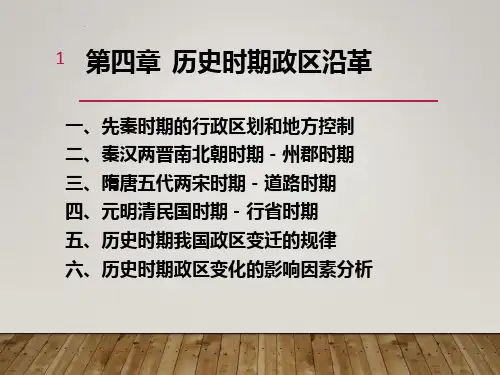

第六章历代政区沿革主要分为几个历史时期:春秋中期——秦汉,为郡县制的萌芽与确立时期,魏晋南北朝为州郡时代,(包含了东汉末年),隋唐五代两宋为道路时代,元明清时期为行省时代。

了解历史时期的政区沿革,需要知道今天的行政区划的情况。

省(自治区)——州(地级市、盟)——县(县级市、旗)。

这些区划是什么时候开始出现的,怎么出现的……行政区划是人类社会发展到一定阶段的产物,当国家疆域越来越广大时,对地区的直接控制就越来越难,甚至道、路是什么,道是唐代的行政区划,路是宋代的行政区划,道路是如何产生的呢?道,在唐代,全国的行政区划已经设置有300多个府州,1600多个县,面对如此庞大的数字的府州,中央很难进行直接控制。

对比今天,我们的省一级行政区划也就34个省级行政区域(包括23个省、4个直辖市、5个自治区、2个特别行政区),而当时中央下辖300多个一级行政区划(相当于省),如何进行有效控制?解决的方法就是在府州一级再增设一级行政机构,但是中央却又害怕增设的行政区划数目少,地域大从而地方权势会与中央进行抗衡,不利于巩固统治,因此想出了另一种办法,设计了一种又中央直接控制的监司机构,每一种机构只负责一项事务,直属于中央,互相之间可以进行牵制,于是产生了道路制度。

唐代所设的即是道。

唐初所划分的道主要是依据自然的山川形势进行划分为十道:关内(潼关以西,秦岭以北,包括了河套)、河南(黄河以南,淮河以北)、河北(黄河以北,太行山以东)、河东(黄河以东,太行山以西)、陇右(陇山以西)、山南(秦岭以南,长江以北)、淮南(江淮之间)、江南(长江以南)、岭南(五岭以南)、剑南(剑阁以南)十个区域。

从名称上也可以看出其与地形的关系。

河:黄河,陇:陇山,江:长江,淮:淮河,剑:剑阁,岭:五岭。

唐开元年间(开元二十一年733),分为15道,增设黔中道(贵州一带),又在原有的基础上分析出京畿道(长安附近)、都畿道(洛阳附近)、山南东道、山南西道、江南东道、剑南西道。

政区沿革名词解释

嘿,你知道啥是政区沿革不?政区沿革啊,就好比一个地方的成长故事!比如说咱中国,那历史悠久得嘞,政区的变化就像是一部超级精彩的大片!

咱就拿古代的一些地方来说吧,可能一开始它只是个小村落,慢慢发展成了小镇,然后又变成了大城。

这过程不就跟咱人长大似的嘛!(就像你从啥都不懂的小娃娃长成现在有思想的你呀!)政区沿革可不单单是名字变来变去哦,它还涉及到管理方式、区域划分等等好多方面呢。

你想想啊,古代的那些帝王们,他们为了更好地管理国家,不得不断地调整政区呀。

这就跟你整理自己的房间一样,有时候得重新摆放下东西,让一切更有条理。

(你总不会一直让房间乱糟糟的吧!)而且政区沿革还会受到各种因素的影响呢!战争啊,会让一些地方被占领或者合并;经济发展呢,又可能让一些原本不起眼的地方变得重要起来。

这多有意思呀!(这就好像原本默默无闻的一个人,突然因为某个本事变得超级厉害一样!)

再看看现代,政区也不是一成不变的呀。

随着时代的发展,城市要扩张,区域要重新规划。

这都是为了让人们生活得更好更方便呀!(就像你会不断学习新东西让自己变得更优秀一样!)

政区沿革,它就是历史的见证者,见证着一个地方的兴衰荣辱。

它也是时代的记录者,记录着社会的发展和变迁。

所以啊,可别小看了政区沿革这个名词,它背后蕴含着无尽的故事和意义呢!我觉得我们应该好好去了解和研究政区沿革,这样才能更好地理解我们生活的这片土地呀!。

中国行政区划历史沿革

嘿,同学们,咱们来说说中国行政区划的历史沿革。

中国行政区划这事儿啊,那可是源远流长。

早在先秦时期,就有了分封制,各路诸侯在自己的封地那可是相当有权力。

这就像是一个大班级,老师把不同的任务分给了不同的小组,每个小组都有自己的小地盘和小权力。

秦汉时期的行政区划

到了秦汉时期呢,郡县制闪亮登场啦!秦始皇那可是个厉害角色,他推行郡县制,把全国划分成了好多郡县,就好像把一块大蛋糕切成了一块块小蛋糕,管理起来方便多了。

这时候的行政区划就更加规范和系统了,就像是给班级制定了更严格的规章制度。

唐宋时期的行政区划

唐宋时期呀,道、路这些新的行政区划概念出现啦。

唐朝的道,宋朝的路,就像是给蛋糕又换了一种切法,管理方式也有了新变化。

元明清时期的行政区划

元朝的行省制那可太有名啦,这就像是把蛋糕重新组合,形成了新的格局。

明清时期在这个基础上又进行了调整和完善,让行政区划更加适应当时的社会发展。

近现代的行政区划

到了近现代,咱们的行政区划经历了多次改革和调整,为了适应经济发展、社会管理等各种需求,变得越来越科学合理啦。

中国行政区划的历史沿革就像是一部精彩的大剧,不断变化,不断进步,充满了智慧和故事!。

概述这里有悠久的历史,地下发掘证明,早在新石器时代境内即有人类活动。

境内最著名的好川文化遗址,其文化类型属良渚文化。

古文献记载,五千年前的华夏人文始祖轩辕黄帝的封地即在境内缙云县,故黄帝又称缙云氏。

隋朝年间(公元589),中央在这里建立了市级地方政权称处州府,后来先后有括州、缙云、丽水等名称,但处州和丽水两名称一直延用至今。

这里是历代文人喜爱的地方,特别是道家或具有道家哲学思想的人所喜爱。

中国最著名的道教理论家葛洪(《抱朴子》作者)曾在境内辟谷练丹。

唐代浪漫主义大诗人李白曾留下“缙云川谷滩,石门最可观”的诗句。

中国历史上最著名的预言家刘伯温曾在境内的石门洞研读兵书,并在这里当过军事长官。

他在几百年前即对今天的许多事情作了预言,据说都被一一证验。

历代书法家如唐朝的李阳冰、李邕,宋代的米芾,元代的赵孟,当代的沙孟海等都在这里留下摩崖石刻。

这里人民勤劳智慧,创造了灿烂的古代文明。

境内龙泉市曾是中国历史上最著名的兵器和瓷器产地,龙泉剑为传世之宝,著名的越王剑干将莫邪即产于此。

其青瓷产品在十七世纪即远销欧洲,被称为雪拉洞。

境内青田县产的青田石为中国名贵的玉石,其雕刻作品价值连城,曾获公元1925年巴拿马万国博览会金奖。

这里还是世界培植香菇的发源地,香菇区域产量世界第一。

政区沿革东汉建安四年(199),分章安县地建松阳县,因地处长松山这南而得名。

建安二十三年(218),分太末县地建平昌县,因县东十五里平昌山而得名。

晋太康元年(280)更名遂昌县,即昌盛之义。

隋、唐、五代十国时期隋开皇九年(589),分松阳县东乡建括苍县。

废临海、永嘉郡,建处州,因处士星见于分野而取名。

处州辖括苍、松阳、临海、永嘉、安固、乐成县,州治括苍,隶东扬州。

十二年(592),安固、乐成并入永嘉县,因州治在小括苍山巅,改处州为括州,辖括苍、松阳、永嘉、临海县。

大业三年(607),改括州为永嘉郡。

唐武德四年(621),另说武德三年,改松阳为松州。

始有丽水县,因县北有丽阳山而得名。

分括苍及永康县地建缙云县,隶属婺州。

复改永嘉郡为括州,辖括苍、丽水县。

设总管府,管松、嘉、台三州。

七年(624)改总管府为都督府。

八年(625),改松州为松阳,遂昌并入松阳,废丽水入括苍,括州辖括苍、松阳县。

废缙云县。

贞观元年(627),废都督府,废嘉州,括州隶属江南道,永嘉、安固入括州,括州辖括苍、松阳、永嘉、安固县。

上元二年(675),划永嘉、安固县建温州。

括州辖括苍、松阳县。

登封元年(696),分括苍及永康县地复建缙云县,因县东仙都有缙云山而取名。

括州辖括苍、松阳、缙云县。

景云二年(711),复建遂昌县。

同年分括苍县地建青田县,因县城设青田山之麓故名,另有一说“山下有田产青芝”、“地有草叶似竹,染碧为竹青”而得名。

括州辖括苍、松阳、缙云、青田、遂昌县,州治括苍。

开元二十一年(733),括州隶属江南东道。

天宝元年(742),改括州为缙云郡。

乾元元年(758),改缙云郡为括州,隶浙江东道。

二年(759),分松阳、遂昌县地建龙泉县。

相传春秋时欧治子在剑池湖铸剑号曰“龙渊”,唐初避高祖讳,改名龙泉。

括州辖括苍、松阳、缙云、青田、遂昌、龙泉县。

大历十四年(779),为避德宗讳,改括州为处州,隶属浙江西道。

改括苍县为丽水县。

建中元年(780),处州隶属浙江东道,二年复属浙江西道。

贞元三年(787),又属浙江东道。

后梁开平四年(910),改松阳县为长松县。

后晋天福四年(939),改长松县为白龙县,处州辖丽水、龙泉、遂昌、缙云、青田、白龙县,州治丽水。

宋、元、明、清时期宋至道三年(997),处州隶属两浙路。

咸平二年(999),改白龙县为松阳县。

熙宁七年(1074),处州隶属两浙东路。

同年九月,改属两浙路。

九年,复属两浙东路。

十年,又属两浙路。

宣和三年(1121),改龙泉县为剑川县。

绍兴元年(1131),改剑川县为龙泉县。

二年,处州隶属两浙东路。

庆元三年(1197),分龙泉县松源乡等地建庆元县,以年号取名处州辖丽水、松阳、缙云、青田、遂昌、龙泉、庆元县。

元至元十三年(1276),改处州为处州路,隶属江淮行省。

二十一年,处州隶属江浙行中书省。

至正十九年(1359),改处州路为安南府,不久改为处州府,辖丽水、龙泉、松阳、遂昌、青田、缙云、庆元县,隶属江浙行中书省。

明洪武三年(1370),废庆元县,设庆元巡检司。

处州府辖丽水、松阳、缙云、青田、遂昌、龙泉县。

九年,处州隶属浙江承宣布政使司。

十三年,恢复庆元县,处州府辖丽水、松阳、缙云、青田、遂昌、龙泉、庆元县。

景泰三年(1452),分丽水县宣慈、应和二乡及懿德乡北部地建宣平县,分丽水县浮云、元和二乡建云和县,取二乡尾字为县名。

分青田县鸣鹤乡和柔远乡仙上里等地建景宁县,因取景泰年号和安宁之义故名。

处州府辖丽水、松阳、缙云、青田、遂昌、龙泉、庆元、宣平、云和、景宁县。

成化七年(1471)分遂昌县八都、九都建汤溪县,属金华府。

清顺治元年(1644),处州府隶属浙江省。

民国时期宣统三年(1911)11月,辛亥革命后成立处州军政分府,隶属浙江军政府。

民国元年(1912),撤销处州军政分府,由浙江省都督府直辖县。

3年,设瓯海道,辖永嘉、丽水、松阳、缙云、青田、遂昌、龙泉、庆元、宣平、云和、景宁、瑞安、乐清、平阳、泰顺、玉环县,道尹驻永嘉县,隶属浙江省长公署。

16年,废瓯海道,改省直辖县。

21年6月,设第十一县政督察区,辖丽水、青田、缙云、宣平、松阳、遂昌县,署址丽水;设第十二县政督察区,辖龙泉、云和、景宁、庆元、泰顺县,署址龙泉。

同年10月,改第十一、十二县政督察区为第二、第三特区。

24年6月,改为丽水行政督察区,辖丽水、龙泉、遂昌、青田、缙云、景宁、庆元、松阳、云和、宣平县,署址丽水。

25年4月,改称第九行政督察区。

26年,隶属浙江省政府。

32年5月,宣平县划归第四行政督察区。

37年4月,改为第六行政督察区,文成、泰顺、宣平县划入,辖丽水、龙泉、遂昌、青田、缙云、景宁、庆元、松阳、云和、宣平、文成、泰顺县。

37年7月,改为第七行政督察区,遂昌县划归第三行政督察区,文成、泰顺、青田县划归第五区行政督察区。

第七行政督察区辖丽水、松阳、缙云、龙泉、庆元、宣平、景宁、云和县,署址云和县。

建立中华人民共和国后1949年8月,设浙江省第七专区,署址丽水。

同年10月10日,改为浙江省丽水专区,辖丽水、松阳、缙云、龙泉、庆元、云和、景宁、宣平县。

1952年1月,撤销丽水专区,丽水、云和、龙泉、庆元、景宁县划归温州专区,松阳、宣平县划归衢州专区,缙云县划归金华专区。

1958年5月29日,撤销云和县,并入丽水县。

同年11月21日,撤销庆元县,并入龙泉县;撤销松阳县,并遂昌县。

1960年1月7日,撤销景宁县,并入丽水县。

1962年6月1日,原景宁、云和县地从丽水县分出,建云和县。

1963年5月9日,恢复丽水专区,辖丽水、青田、缙云、遂昌、云和、龙泉县,署址丽水。

1968年11月,建立丽水地区革命委员会。

1973年7月17日,恢复庆元县。

1978年9月,改为浙江省丽水地区行政公署。

1982年1月30日,恢复松阳县。

1984年6月20日,恢复景宁县,改名景宁畲族自治县。

丽水地区辖丽水、青田、缙云、遂昌、云和、龙泉、庆元、松阳、景宁县。

1986年3月1日,撤销丽水县,建立丽水市。

1990年12月26日,撤销龙泉县,建立龙泉市。

附:府址考证清雍正《浙江通志》卷五载:“上城在府东南七里括苍山麓,亦曰括州城”。

又《中国古今地名大辞典》载:“隋置处州,寻改括州。

古城在今浙江丽水县东南七里括苍山麓”。

古城在今丽水市城关镇古城村,离市区偏东3.2公里,地处好溪与瓯江中游大溪汇合口的小山上,四周环水,昔为险要之地。

唐中和年间(881-885)州治设小括苍山,与万象山岗阜相连。

因众山环簇,状如莲花,,曾雅称莲城。

元至元二十七年(1290),利用唐宋旧城墙之半,扩建新城。

清雍正七至八年(1729-1730)修筑后,城墙“高三丈五尺,厚一丈七尺,垛高七尺四寸,周一千八百五十丈”。

有门楼六座。

正北门为望京门,又名丽阳门。

东北为岩泉门,又名虎啸门。

东南为行春门,又名厦河门。

正南为南明门,又名大水门。

西南为括苍门,又名小水门。

西北为通惠门,又名左渠门。

今仅存大水门城楼。

区界变迁民国37年(1948)7月1日,青田县南田、三阳、黄坛、岙里、西坑乡和万源乡一部分划归文成县管辖。

同年8月1日,永嘉县温溪、贵岙、黄坦、霞嵊乡和林福、界坑乡的一部分村划归青田县管辖。

1949年11月,仙居县莲台、曹店、金竹、安仁乡划归缙云县管辖。

1950年3月,缙云县乡划归仙居县管辖。

1950年,丽水县黄岭(原名沈青)、陈村乡划归宣平县管辖。

1953年9月,缙云县潘潭乡划归磐安管辖。

1954年2月,遂昌县苏村乡岱楼岭村划归龙游县大街乡管辖。

1954年5月,遂昌县白水乡芦头村划归龙游县梧村乡管辖。

1956年7月,宣平县竹客乡章田、柘坑、汤城、午岭村划归松阳县管辖。

1958年3月21日,庆元县隆宫乡张天村划归福建省政和县管辖。

1958年4月11日,撤宣平县并入武义县,将宣平县曳岭区的崇义、新和(今丽新)、永丰、梁周、联城(今巨溪)乡划归丽水县管辖。

1959年8月,青田县温溪人民公社小舟山管理区黄坦村划归永嘉县管辖。

1961年10月,青田县西岙、上横管理区划归永嘉县管辖。

1962年5月,缙云县安岭、陈岭、溪港公社划归仙居县管辖。

面积1988年,面积17298平方公里,计2594.7万亩,占全省总面积16.99%,其中耕地149.57万亩,占5.77%,山地2294.28万亩,占88.42%,水域48.53万亩,占1.87%,道路用地10.83万亩,占0.42%,居民占、厂矿用地22.62万亩,占0.87%,其他68.86万亩,占2.65%。

人均占有土地面积10.9亩,为全省人均3.66亩的3倍。

人均占有耕地0.63亩,山地9.64亩。

<完>-政权机构-州郡府衙隋开皇九年(589)建处州,设刺史一人,掌一州之政。

大业三年(607),改为永嘉郡,设太守一人,掌一郡之政。

唐武德四年(621),改永嘉郡为括州,设刺史一人。

天宝元年(742),改括州为缙云郡,设太太守一人。

宋绍兴年间(1131-1140),处州设知州一人,掌一州之政;郡丞一人,分掌督粮、捕盗、海防等;通判一人,分掌运、督捕、水利等;推官一人,专掌一州之刑事;经历一人,掌收发文移;监酒税一人;司户一人;司狱一人,掌察理系囚;教授一人,掌一州之学政。

元至元十三年(1276),改处州为处州路,设达鲁花赤、总管各一人,掌一路之政,同知、通判、推官、经历、治中、照磨、录事、学正、教授、训导各一人。

据明万历七年(1579)《括苍汇纪》记载:处州府设知府一人,正四品,掌印;佐同知一人,正五品,清军;通判一人,正六品,督粮;推官一人,正七品,理刑;吏房司三人,户忘房司六人,粮科司三人,礼房司三人,兵房司六人,刑房司六人,工房司六人,承发司二人,架阁库一人,门子五人,皂录三十七人。