骨科患者的疼痛管理与研究

- 格式:pdf

- 大小:336.93 KB

- 文档页数:2

骨科护理科研课题题目大全

骨科护理是一门综合性的学科,涉及到骨科疾病的预防、康复和治疗等多个方面。

骨科护理的科研课题十分有意义,可以为相关领域的发展提供更多的思路和方向。

在这里,我们整理了一些骨科护理科研课题题目大全,供有志于从事骨科护理科研的人士参考。

一、骨科护理中的疼痛管理研究

1、基于心理学的骨科手术后疼痛管理

2、基于中草药的骨科疼痛治疗研究

3、骨科手术后镇痛泵的效果研究

4、运用多模式镇痛法管理骨科术后疼痛

二、骨科康复护理研究

1、基于瑜伽和普拉提的骨科康复疗法

2、运用虚拟现实技术的骨科康复疗法探究

3、针对骨科康复患者的心理干预研究

4、基于运动疗法的骨科康复护理研究

三、骨科手术并发症预防与处理研究

1、骨科手术中气管插管并发症的预防研究

2、手术室内感染与骨科手术的相关性探究

3、骨科手术后并发症的处理对策研究

4、骨科手术后静脉血栓的预防和治疗研究

四、骨科护理质量控制研究

1、基于病例评审的骨科护理质量控制研究

2、骨科护理质量的评价和改进研究

3、骨科护理质量控制指标与评估体系建设研究

4、骨科护理中的医患关系对护理质量影响的研究

五、骨科病例数据挖掘与分析研究

1、骨科病例数据分析与挖掘研究

2、骨科病例的数据可视化研究

3、基于机器学习的骨科病例数据诊断研究

4、骨科病例数据的安全存储与共享研究

以上仅是骨科护理科研课题题目的一小部分,还有很多其他值得进行深入研究的课题等待着我们去探究发掘。

希望这些题目能够给有志从事骨科护理科研的人士提供一些启示,为骨科护理的发展做出更多的贡献。

骨科护士课题研究方向一、前言随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,骨科疾病的发生率逐年上升,骨科护理需求不断增长。

骨科疾病包括创伤、骨病、关节疾病等,患者年龄跨度大,护理需求多样。

因此,骨科护理研究具有重要意义。

本课题研究方向旨在探讨骨科护理领域的关键问题,为提高骨科护理质量提供科学依据。

二、骨科护士课题研究方向1.骨科患者围术期护理骨科手术患者围术期护理是骨科护理的重要组成部分。

研究方向包括:(1)术前护理:探讨术前护理措施对患者术后康复的影响,如术前心理干预、术前功能锻炼等。

(2)术后护理:研究术后并发症的预防及护理措施,如术后疼痛、深静脉血栓、肺部感染等。

(3)快速康复外科(ERAS)在骨科围术期护理中的应用:探讨ERAS理念在骨科围术期护理中的实践,以提高患者术后康复速度。

2.骨科患者疼痛管理疼痛管理是骨科护理的重要内容。

研究方向包括:(1)疼痛评估:探讨骨科患者疼痛评估方法及工具的准确性、可靠性。

(2)疼痛干预:研究非药物和药物干预措施在骨科患者疼痛管理中的应用,如冷热敷、按摩、镇痛药物等。

(3)个体化疼痛管理:根据患者年龄、性别、文化背景等因素,制定个体化疼痛管理方案。

3.骨科患者功能锻炼与康复功能锻炼与康复是骨科患者术后恢复的关键。

研究方向包括:(1)早期功能锻炼:探讨早期功能锻炼对骨科患者术后康复的影响,如关节活动度、肌力等。

(2)康复护理模式:研究基于康复护理理念的护理模式在骨科患者中的应用,如责任制护理、个案管理等。

(3)康复辅助器具:研究康复辅助器具在骨科患者康复过程中的应用,如拐杖、助行器等。

4.骨科患者心理护理骨科患者心理护理对提高患者生活质量具有重要意义。

研究方向包括:(1)心理评估:探讨骨科患者心理状况评估方法及工具的准确性、可靠性。

(2)心理干预:研究心理干预措施在骨科患者心理护理中的应用,如心理咨询、心理疏导等。

(3)心理康复:探讨心理康复在骨科患者康复过程中的作用,如提高患者生活质量、促进社会适应等。

骨科术后疼痛管理现状与展望疼痛是创伤骨科患者术后最常见的问题之一。

疼痛既是组织细胞病理的提示,也是机体保护性防御反应的紧急信号。

剧烈的疼痛可影响患者机体局部或整体的功能,出现恶心、呕吐、心率加快、血压增高等症状,对其造成巨大的痛苦[1-2]。

随着医学的发展和人们对生存质量要求的提高,疼痛已成为体温、脉搏、呼吸、血压等基本生命体征之后的第五大生命体征,在临床护理中逐渐受到重视[3]。

有效的疼痛治疗可减少体内儿茶酚胺和其他应激性激素释放,减少并发症,因此,解除术后疼痛已成为护理工作的重要内容,现将术后疼痛护理进展作如下综述。

1 术后疼痛的定义术后疼痛[4]是伤害性刺激(包括骨科手术)对组织损伤及疾病本身病理改变所发生的一种机体反射性的,复杂的生理反应和感知,依其性质而论属急性疼痛。

骨科术后疼痛多为较强的急性疼痛,此系机体对疾病本身和手术创伤所致的一种复杂的生理反应[5]。

2 术后疼痛对机体的影响术后疼痛对机体的影响有:(1)血中儿茶酚胺升高,表现为血压升高心动加快,呼吸浅快,恶心,呕吐,出汗等。

(2)致痛和炎性介质的异常释放,使原发病灶的缺血、缺氧和水;又可引起体内激素和酶系统异常,蛋白合成缓慢,组织分解代谢加强,影响术后康复。

(3)疼痛会致情绪强烈反映:痛苦、烦躁、易怒、焦虑、不安。

情绪的不稳定降低疼痛的阈值,更加剧了患者的痛苦。

(4)保护性反射咳嗽,深呼吸障碍,导致肺部并发症。

(5) 引起活动障碍,造成术后恢复延迟[6]。

3 骨科术后疼痛的影响因素患者年龄、性别、性格和文化背景均对疼痛评估有影响。

年长者较年幼者耐受疼痛;性格内向者疼痛主诉较少;不同民族、家庭、过去的疼痛经历对评估均会产生影响;文化程度的高低也影响着疼痛评估;情绪紧张、焦虑引起疼痛加重;交感神经系统兴奋疼痛明显[7]。

蒙小燕等[8]报告显示年龄,性别,性格,受教育程度,心理因素,等与创伤无关的因素会影响术后疼痛的程度及表达。

4 骨科术后疼痛的评估疼痛评估是疼痛控制关键的第1步,只有客观,全面地评估和记录疼痛,才能达到减轻疼痛的目的[9],使用可靠有效的评估工具有助于保证疼痛评估的准确性,使结果更客观[10],常见以下方法。

骨科常见疼痛管理临床实践指南(全文版)摘要规范化的疼痛管理可以在提高医疗质量的同时节约医疗成本,降低患者的感觉、情感、认知和社会维度的痛苦体验。

但是目前尚无适合于中国国情的高质量骨科常见疼痛管理指南。

通过收集临床常见问题,查阅文献,遵循循证医学原则,经过全国专家组反复讨论,针对骨科常见疼痛的管理达成共识,供广大骨科医师在临床工作中参考应用。

本指南主要内容包括:疼痛的分类、疼痛的评估、疼痛的管理目标以及药物及非药物治疗。

前言疼痛是一种与组织损伤或潜在组织损伤相关的感觉、情感、认知和社会维度的痛苦体验(International Association for the Study of Pain, IASP)[1],是机体对损伤或潜在损伤的重要反射信号和不愉快体验,同时也是骨科医生进行临床诊疗工作的重要依据。

随着社会文化、经济的发展,现代医疗模式从过去的“生物医学模式”逐渐向“生物一心理一社会医学模式”转变,这种转变要求在治疗患者原发疾病的同时,更加关注患者的心理需求和社会功能需求。

因疼痛对患者生理和心理都会产生巨大的影响,为提高全球医学界对疼痛的重视,1995年美国疼痛医学会提出将疼痛列为“第五大生命体征”,以提高全球医学界对疼痛的重视程度。

疼痛会引起患者的不良情绪,也会严重影响患者的生活质量和社会活动参与度,甚至造成患者抑郁[2-6]。

疼痛是骨科患者的重要主诉之一,根据持续时间不同分为急性疼痛和慢性疼痛。

急性疼痛通常与骨骼肌肉系统、神经系统的外力或其他损伤相关,如术后疼痛或创伤性疼痛、感染源性疼痛等。

骨科手术治疗或运动系统创伤所造成的急性疼痛,发生率近乎100%,因损伤程度和个体感受的差异,疼痛程度存在个体差异。

而慢性疼痛主要受慢性退行性病变的影响或由神经损伤造成,如骨关节炎引起的关节疼痛、脊柱源性疼痛、术后慢性持续性疼痛和癌性疼痛等。

这类慢性疼痛发生率虽然低于急性疼痛,但会长期影响患者生活质量和身心健康,需要引起我们的重视。

骨伤科围手术期多模式疼痛管理疼痛是第五大生命体征,也是骨科患者围手术期最重要的主诉之一,更是影响骨科患者术后功能康复的核心问题。

骨伤科围手术是最常见的外科手术之一,恰当的复位固定技术是有效的干预措施,其目的是恢复原有的解剖结构,缓解疼痛,改善与健康相关的患者功能状态和生活质量。

然而,骨伤科围手术可能与明显的术后疼痛相关。

对于骨伤科围手术期患者应强调进行充分的术后疼痛管理,以改善患者的主观感受并尽量减少疼痛给患者带来的一系列生理影响。

同时需要强调的是,许多术前、术中和术后干预措施及管理策略可用于减少和管理创伤骨科患者的术后疼痛。

一、疼痛的定义一种与实际或潜在组织损伤相关的不愉快感觉和情绪情感体验,或与此相似的经历。

疼痛是骨科患者围手术期最重要的主诉之一,更是影响骨科患者术后康复的核心问题。

疼痛可引起中枢神经系统发生病理重构,增加机体氧耗,影响患者的饮食、睡眠及心肺功能恢复。

二、疼痛的分类1、按疼痛持续时间,将疼痛分为急性疼痛和慢性疼痛。

2、按病理生理学机制,将疼痛分为伤害性疼痛、神经病理性疼痛和混合性疼痛。

三、围手术期疼痛管理的目的1、缓解手术或创伤所致的急性疼痛;2、减轻手术伤害感受性疼痛;3、抑制炎症性疼痛;4、预防急性疼痛转为慢性疼痛;5、减少手术应激、促进患者术后早期康复。

四、围手术期疼痛管理的原则1、按时给药、定时疼痛评估、实时药物调整围手术期疼痛评估是疼痛管理的基础,可采用数字评价量表法(numerical rating scale, NRS)或视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS)。

VAS为小于4分时可维持用药方案,4~6分时需调整镇痛药物或增加其他镇痛途径。

疼痛评估时应排除感染、血肿、内植物移位等疾病或并发症,明确非切口疼痛后加用弱阿片类药物,避免急性疼痛转为慢性疼痛。

2、术前宣教目的在于缓解患者围手术期的紧张情绪,促使患者遵医嘱按时服药,配合围手术期疼痛的控制。

疼痛护理管理模式对急诊创伤骨科患者应激反应及治疗效果观察【摘要】疼痛是急诊创伤骨科患者常见的症状,对患者的身心健康及治疗效果有重要影响。

本研究旨在探讨疼痛护理管理模式对急诊创伤骨科患者应激反应及治疗效果的影响。

通过分析疼痛护理管理模式的概念与理论支持,以及患者应激反应的产生机制,可以更好地理解疼痛护理管理模式在临床应用中的重要性。

本研究还将观察和分析疼痛护理管理模式在治疗效果上的表现,以及对急诊创伤骨科患者的临床应用实践。

总结疼痛护理管理模式对患者康复的意义,展望未来研究和临床实践的方向,以期提高急诊创伤骨科患者的治疗效果和生活质量。

【关键词】疼痛护理、管理模式、急诊、创伤骨科、患者、应激反应、治疗效果、观察、分析、理论支持、机制、临床应用、实践、意义总结、未来研究、临床实践、结语1. 引言1.1 疼痛护理管理模式对急诊创伤骨科患者应激反应及治疗效果观察的背景现代医学科技的不断发展使得疼痛管理在临床实践中扮演着越来越重要的角色。

急诊创伤骨科患者往往需要面对剧烈的疼痛,这种疼痛不仅会影响患者的生活质量,还可能导致各种应激反应的产生,甚至影响治疗效果。

如何有效地管理这些患者的疼痛成为了医护人员亟需解决的问题。

本文旨在探讨疼痛护理管理模式对急诊创伤骨科患者应激反应及治疗效果的影响,从而为临床实践提供更为科学的依据和指导。

通过深入研究,我们可以更好地了解疼痛在这一群体中的重要性,为他们提供更有效的疼痛管理措施,提高患者的治疗效果和生活质量。

1.2 疼痛在急诊创伤骨科患者中的重要性在急诊创伤骨科患者中,疼痛是一个极其重要的问题。

由于创伤性骨折、关节脱位等创伤性损伤通常会导致严重的疼痛,患者常常会出现不同程度的疼痛感受。

疼痛不仅会导致患者的身心受到影响,还可能会影响到治疗效果和康复进程。

在急诊环境下,疼痛会加重患者的焦虑情绪,影响其诊疗合作和治疗效果。

研究表明,患者在疼痛状态下的生理和心理反应会对伤情的发展和康复产生重要影响,甚至会导致恶化和并发症的发生。

骨科患者的疼痛管理与研究

发表时间:2019-06-04T09:30:30.843Z 来源:《中国结合医学》2019年第04期作者:张敏刘小莉曹黔

[导读] 规范骨科术后疼痛管理,可有效减轻术后疼痛,促进功能康复,提高患者手术满意度

西南医科大学附属中医医院 646000

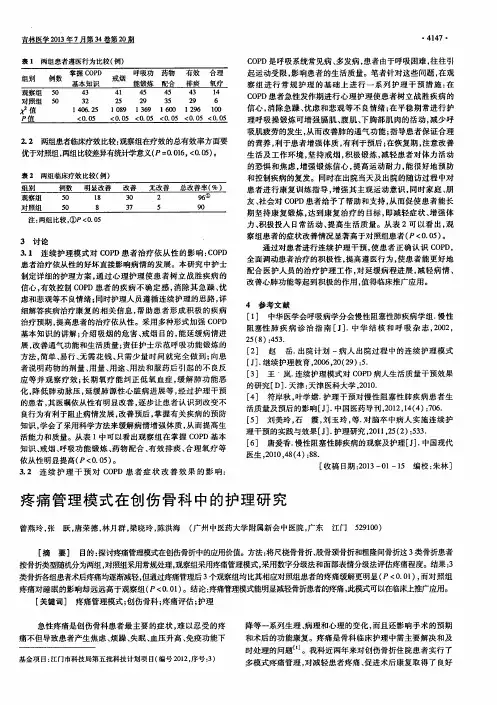

摘要:目的:探讨规范化疼痛管理在骨科手术中的临床效果[1]。

方法:将110例患者分为实验组和对照组,每组55例。

实验组采用标准化的术后疼痛管理,对照组采用传统镇痛。

术后疼痛评分用于两组患者术后疼痛评分。

观察术后睡眠满意度、镇痛满意度及不良反应。

结论:规范骨科术后疼痛管理,可有效减轻术后疼痛,促进功能康复,提高患者手术满意度[2]。

关键词:骨科患者;术后;疼痛管理;

术后疼痛是每个手术患者都必须面对的问题。

它是对疾病和外科创伤的一种复杂的生理反应。

术后疼痛容易引起患者精神上的打击,影响身体各系统的功能,可能引起严重的并发症。

因此,疼痛治疗是围手术期治疗的重要组成部分,已引起医务人员的高度重视。

我科于2017年1月对术后疼痛进行规范化管理,取得了良好的效果。

本报告如下。

临床数据

1一般信息:选择我的家庭和2017 ~ 2018年110例择期手术患者,男性52例,女性53例,女性年龄在19到72岁,美国麻醉协会(ASA)Ⅰ~Ⅲ类,术前肝脏和肾脏功能,凝血功能正常,无药物过敏史,无溃疡,没有历史的高血压,心脏病和慢性疼痛,一个月前不是服用阿片类药物或非甾体类抗炎药(非甾体抗炎药)。

2方法及疗效评价:随机分为两组,每组55例。

观察组接受规范化疼痛管理:术后PCEA或PCIA镇痛,改善病房环境,音乐治疗,心理咨询,穴位按摩等。

对照组术后疼痛时,给予口服或肌肉注射止痛剂。

两组患者性别、年龄、身高、体重、ASA分级及手术时间无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

结果测量:(1)疼痛评估:视觉模拟量表(VAS)。

采用0~10cm量表,分为10个等级。

数字越大,疼痛强度越大。

患者使用VAS卡填写疼痛等级。

轻度疼痛小于3cm,中度疼痛为3-6cm,重度疼痛大于6cm。

术后4小时、8小时、12小时、24小时、36小时和72小时进行疼痛评估和记录。

(2)睡眠满意度:术后3天内进行睡眠满意度(SS)调查,得分10:0=失眠,10=无睡眠障碍;(3)术后镇痛满意度(SD)患者在镇痛结束后,评估患者每日的总体镇痛满意度。

10分法询问患者对镇痛方法的总体评价,0分最不满意,10分最满意。

(4)不良反应:术后不良反应观察,如消化道反应(出血、溃疡、恶心、呕吐等)、头晕、嗜睡、潮红、瘙痒、局部皮肤红肿、水疱、尿潴留、便秘、低血压、呼吸抑制、异常出血等。

3统计学方法:测量数据平均值±标准差(x¯±s)(x¯±s)表示,SPSS 12.0统计软件。

统计学软件分析,计量资料采用t检验,计数资料采用卡方检验或费雪精确概率检验。

P<0.05为差异有统计学意义,P<0.01为差异有统计学意义[3]。

4结果:(1)观察组与对照组术后最痛程度(PD)、术后第1天、术后第3天平均痛程度(MD1、MD2)差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

(2)观察组镇痛满意度(SD)、睡眠满意度(SS)明显高于对照组(P<0.01)。

观察组恶心呕吐10例,瘙痒2例,嗜睡16例。

对照组恶心呕吐14例,瘙痒4例,嗜睡24例。

两组比较差异有统计学意义(P>0.05),见表2。

讨论

术后疼痛管理理论认为,术后疼痛不同于一般生理疼痛。

除手术创伤对神经末梢机械损伤引起的痛觉外,组织损伤后周围神经系统和中枢神经系统敏感性的变化是引起术后疼痛的主要原因。

损伤刺激引起周围神经细胞轴突细胞质逆向流动,导致神经末梢释放P物质,导致局部血管通透性增加,组织水肿。

同时,受损组织释放的缓激肽、组胺、白三苯等炎症物质可直接刺激痛觉受器,也可引起周围神经的活化和敏化。

阈下刺激也会引起疼痛。

疼痛会导致异常的自主神经活动和血液中儿茶酚胺的升高。

心动过速、心律失常、恶心等。

同时由于介质释放,既可加重原发性病理病灶的缺血、缺氧和水肿,又可引起机体内激素和酶系统代谢异常,蛋白质合成缓慢,分解加速,不利于伤口愈合。

此外,疼痛可降低免疫球蛋白,影响术后恢复。

骨科患者术后早期功能康复尤为重要,使早期康复患者的术后疼痛,剧烈的疼痛患者的早期功能康复训练不失去康复的最佳时机,功能恢复不满意,卧床并发症(深静脉血栓形成、肺栓塞、感染等),不会增加病人手术的满意度。

同时,超过48小时的疼痛会导致焦虑、易怒、恐惧等心理问题,降低心理疼痛的阈值,加重疼痛,进而导致心理紧张和睡眠障碍的恶性循环。

目前临床医生和护士对术后疼痛的危害认识不足,在一定程度上影响了对术后疼痛的管理。

术后疼痛可能会使部分患者因害怕手术而放弃治疗,从而延缓病情的发展。

术后疼痛可能影响患者的早期恢复和功能恢复。

传统观点认为,所有的止痛药都有“副作用”,最好不要使用止痛药。

当疼痛无法忍受时,手术后需要止痛药。

事实上,及时、及时地给药更安全、更有效,所需镇痛药物的强度和剂量也最低,可以避免痛觉过敏、异常疼痛等顽固性疼痛的发生。

误区二:止痛治疗能部分缓解疼痛。

而镇痛的目的是减轻疼痛,改善功能,提高生活质

量,达到无痛睡眠、无痛休息、无痛活动。

骨科关节手术后,要求患者尽快在手术侧进行主动肢体运动,以减少因肢体运动减少而引起的血流缓慢,甚至更严重的深静脉血栓形成。

同时,镇痛效果可能会延长术后恢复时间,失去运动范围和术中可获得的运动范围[4]。

总结:综上所述,作为一种现代意识的医务工作者应充分认识到疼痛管理的重要性,正确理解痛苦,以准确、及时、可靠和有效的护理措施,实施"的基础上护士,麻醉医师监督疼痛管理模式,可以极大地减少或防止疼痛在一系列对生理和心理造成的不良影响,为患者创造一个安静舒适的环境,避免强光、噪音等环境因素诱发或加重疼痛,同时采取适当的姿势,防止患者因各种管道刺激引起的疼痛和不适。

促进疾病康复过程[5]。

参考文献:[1] 黄义芳. 品管圈护理模式在骨科患者疼痛管理中的应用[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2017, 2(19):89-90.

[2]胡夏楠. 规范化疼痛管理制度在骨科患者疼痛护理中的应用[J]. 中医药管理杂志, 2018(8):123-124.

[3]黄榆淇, 朱细妹, 陈思平. 浅论疼痛管理在创伤骨科护理管理中的应用价值[J]. 当代医药论丛, 2017, 15(1):159-160.

[4]戴海华. 创伤骨科病患实施围手术期个体化疼痛管理的效果探讨[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2017, 2(4).

[5]余婕, 贺连香, 周阳,等. 质量评价指标在骨科疼痛护理管理实践中的应用[J]. 护士进修杂志, 2017, 32(6):548-555.。