马克思主义文学理论

- 格式:pdf

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:12

马克思主义文学理论在中国文学创作中的应用与发展马克思主义文学理论作为一种具有重要影响力的文学批评思想,对中国文学创作产生了积极而深远的影响。

从20世纪初到现在,中国文学以马克思主义文学理论为指导,不仅在创作中吸收了其中的精髓,还形成了自己的独特风格。

本文将详细探讨马克思主义文学理论在中国文学创作中的应用与发展。

一、批判现实主义文学的指导思想马克思主义文学理论通过批判现实主义文学的指导思想,使中国文学在20世纪初迎来了发展的黄金时期。

它强调了文学作品对社会现实的反映,并提出了“以人民为中心”的创作原则。

这一原则使得中国作家在创作中关注社会底层、捕捉人民的生活痛点,进而揭示平民百姓的悲喜哀乐。

例如鲁迅的作品中就充满了对社会不公和人民苦难的揭示,他的小说《狂人日记》以一种讽刺的方式呈现了中国当时社会的种种腐败现象。

二、推动文学与社会现实的结合马克思主义文学理论在中国文学创作中还强调了文学与社会现实的密切结合。

它主张文学要服务于社会革命和改革进程。

在这个背景下,中国作家开始关注社会问题,通过创作表达对社会现象的思考和批判。

例如,鲁迅的小说《阿Q正传》通过主人公阿Q的形象,揭示了中国当时社会和人民的软弱,呼吁人民觉醒并推动社会变革。

三、强调人民性与历史底蕴的融合在马克思主义文学理论的影响下,中国作家开始注重作品中人民性与历史底蕴的融合。

他们以劳动人民为创作对象,通过真实的描写展现人民的乐观精神和坚韧品质。

例如,钱钟书的小说《围城》以故事中的人物形象传达了中国传统文化价值观被现实社会冲击而导致人们困惑和焦虑的情感。

四、开拓实践文学的新领域马克思主义文学理论在中国文学创作中还推动了实践文学的开拓。

中国作家开始以强烈的亲身体验为原点进行创作,将文学与真实生活结合起来。

例如,鲁迅的散文《野草》就是他在与社会的亲密接触中产生的思考和观察的结晶。

五、推动文学与现代性的融合在马克思主义文学理论的引领下,中国文学创作逐渐与现代性相融合。

马克思主义文学理论与文化创新马克思主义文学理论是一种重要的理论体系,对于文化创新具有重要的指导和促进作用。

本文将从马克思主义对于文艺创作的指导原则、文学批评的观念和方法以及文学与社会关系的认识等方面,探讨马克思主义文学理论对于文化创新的影响和作用。

一、马克思主义对于文艺创作的指导原则1.历史唯物主义与文艺创作马克思主义文学理论坚持历史唯物主义的观点,认为文艺创作离不开历史和社会的条件,在揭示和反映社会现实中发挥着重要的作用。

马克思主义文学理论要求文艺创作紧密联系实际,关注社会现实,并通过艺术形式对社会现象进行批判和反思。

2.阶级斗争与文艺创作马克思主义文学理论强调阶级斗争对于文艺创作的影响,认为文艺作品应当反映和服务于无产阶级和广大劳动人民的利益。

马克思主义文学理论鼓励艺术家关注劳动人民的生活和命运,揭示社会不公,并通过作品表达对于压迫和剥削的抗争。

二、马克思主义文学批评的观念和方法1.价值批评与社会分析马克思主义文学理论主张以价值批评为核心,通过对文学作品的社会和人类价值进行分析和评价。

文学作品不仅仅是艺术性的表达,更是社会和文化现象的集中体现。

马克思主义文学批评强调作品背后的社会性和文化意义。

2.历史批评与文学发展马克思主义文学理论强调历史批评对于文学发展的重要性。

文学作品必须放在历史背景中理解和研究,了解作品与社会、时代的关系,从而更好地把握作品的内涵和意义。

历史批评使我们能够了解文学作品的演变和发展规律。

三、文学与社会关系的认识1.文学的社会功能马克思主义文学理论认为,文学作为一种艺术形式,具有重要的社会功能。

文学作品能够影响人们的思想、情感和行为,对社会产生积极的推动作用。

马克思主义文学理论强调文学作为社会思潮的反映,对于社会的发展和变革有着深远的影响力。

2.文学与文化创新马克思主义文学理论指出,文学作为文化的一部分,对于文化创新具有重要作用。

文学作品能够传递社会价值观,引发文化新生。

马克思主义文学理论与社会文化变革马克思主义文学理论是指以马克思主义为指导,对文学产生、发展及其与社会关系的一系列理论和思想。

该理论提出文学创作应该以揭示社会矛盾和阶级斗争为主要目的,文学的价值应该被衡量于它对社会主义事业的贡献。

马克思主义文学理论的提出对社会文化变革产生了重要的影响。

一、助力社会文化变革

马克思主义文学理论认为文学是社会意识的重要表现形式。

文学作品不仅仅是为了娱乐读者,更重要的是通过刻画社会生活,揭示社会现实中存在的问题,进而引导人们认识社会的矛盾和斗争,并为社会主义革命服务。

这种文学观念对推动社会文化变革具有极大的推动作用。

二、指导文学创作方向

马克思主义文学理论强调文学创作必须服从社会需求和人民利益,具有很强的社会责任感。

文学家应该以自身的创作力量,反映和解决社会上存在的问题,为社会主义建设献出最大的力量。

可知马克思主义文学理论在文学创作方向的指导上,推动了社会进步和文学发展。

三、促进文学发展

马克思主义文学理论在文学史上具有重要的地位。

在塑造文学思想和文学风格方面,马克思主义文学理论为文学发展提供了新的思路和根本出路。

他强调文学创作要以阶级斗争为主线,要把无产阶级的政

治观点贯穿到文学作品中。

这种文学思潮在促进了中国文学艺术的革命和进步的同时,也在文学史上产生了深远的影响。

结语:

马克思主义文学理论对于社会文化变革的推动作用不可磨灭。

它在文艺创作方面,秉承阶级斗争、群众路线的思想,走在了时代前列。

马克思主义文学理论的持续发展和深化,将为中国文化艺术的繁荣与社会进步过程中的人民精神文化需求,提供更多更好的服务。

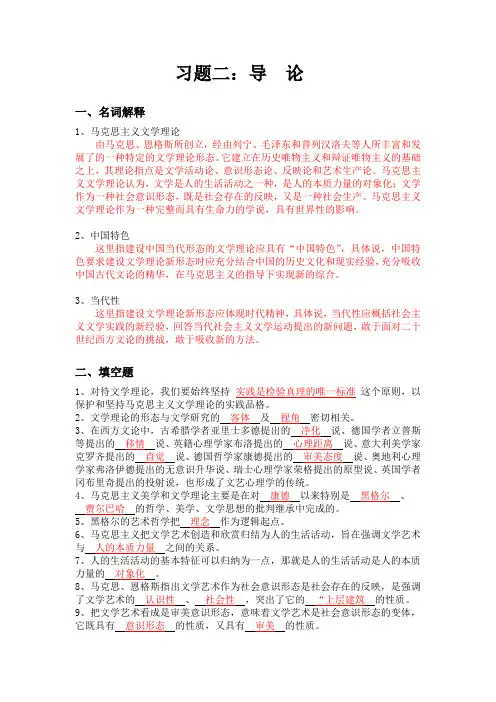

习题二:导论一、名词解释1、马克思主义文学理论由马克思、恩格斯所创立,经由列宁、毛泽东和普列汉洛夫等人所丰富和发展了的一种特定的文学理论形态。

它建立在历史唯物主义和辩证唯物主义的基础之上,其理论指点是文学活动论、意识形态论、反映论和艺术生产论。

马克思主义文学理论认为,文学是人的生活活动之一种,是人的本质力量的对象化;文学作为一种社会意识形态,既是社会存在的反映,又是一种社会生产。

马克思主义文学理论作为一种完整而具有生命力的学说,具有世界性的影响。

2、中国特色这里指建设中国当代形态的文学理论应具有“中国特色”,具体说,中国特色要求建设文学理论新形态时应充分结合中国的历史文化和现实经验,充分吸收中国古代文论的精华,在马克思主义的指导下实现新的综合。

3、当代性这里指建设文学理论新形态应体现时代精神,具体说,当代性应概括社会主义文学实践的新经验,回答当代社会主义文学运动提出的新问题,敢于面对二十世纪西方文论的挑战,敢于吸收新的方法。

二、填空题1、对待文学理论,我们要始终坚持实践是检验真理的唯一标准这个原则,以保护和坚持马克思主义文学理论的实践品格。

2、文学理论的形态与文学研究的客体及视角密切相关。

3、在西方文论中,古希腊学者亚里士多德提出的净化说、德国学者立普斯等提出的移情说、英籍心理学家布洛提出的心理距离说、意大利美学家克罗齐提出的直觉说、德国哲学家康德提出的审美态度说、奥地利心理学家弗洛伊德提出的无意识升华说、瑞士心理学家荣格提出的原型说、英国学者冈布里奇提出的投射说,也形成了文艺心理学的传统。

4、马克思主义美学和文学理论主要是在对康德以来特别是黑格尔、费尔巴哈的哲学、美学、文学思想的批判继承中完成的。

5、黑格尔的艺术哲学把理念作为逻辑起点。

6、马克思主义把文学艺术创造和欣赏归结为人的生活活动,旨在强调文学艺术与人的本质力量之间的关系。

7、人的生活活动的基本特征可以归纳为一点,那就是人的生活活动是人的本质力量的对象化。

马克思主义文学批评的文学理论与创作批评马克思主义文学批评作为一种重要的文学批评方法,以其独特的理论视角和深刻的思想内涵,对文学进行了全新的解读和评价。

本文将围绕马克思主义文学批评的文学理论与创作批评进行探讨。

一、马克思主义文学批评的文学理论马克思主义文学批评的文学理论主要包括历史唯物主义和辩证唯物主义两个方面。

历史唯物主义强调文学作品与其所处历史环境之间的相互关系,认为文学作品是一种真实反映和折射社会历史的产物。

辩证唯物主义则注重揭示文学作品内部的矛盾与冲突,认为文学作品体现了人类社会内在的复杂性和矛盾性。

在历史唯物主义的指导下,马克思主义文学批评强调文学作品对社会的批判性反映。

它认为文学作品不仅仅是艺术的表达,更是社会矛盾和冲突的产物。

通过对文学作品的分析和解读,可以看出社会的发展阶段和社会关系的演变。

同时,马克思主义文学批评关注文学作品所体现的阶级矛盾和阶级斗争,揭示了文学作品与社会的根本联系。

另一方面,马克思主义文学批评注重辩证唯物主义的应用。

辩证唯物主义强调矛盾的普遍性和发展性,认为文学作品的内部矛盾与冲突是推动其发展的动力。

通过对作品内部的矛盾分析,马克思主义文学批评可以揭示作品的创作动机、主题的发展和人物形象的塑造,进而深入理解作品的意义和价值。

二、马克思主义文学批评的创作批评马克思主义文学批评的创作批评侧重于对文学作品的审美价值和艺术形式的评价。

它强调作品的社会实用性和创造性,关注作品所体现的社会价值和艺术创新。

在作品的社会实用性方面,马克思主义文学批评强调作品必须能够揭示社会的现实问题和社会成员的命运。

作品应该追求人民的利益和社会的进步,揭示社会的弊端和不公,以促进社会的变革和进步。

同时,作品也应该具备一定的艺术性,以吸引读者的注意力和共鸣。

在作品的创造性方面,马克思主义文学批评强调作品的独创性和创新性。

作品应该能够突破传统的文学形式和创作方式,展现作者独特的思想和美感。

马克思主义文学批评要求作家对社会现实有独到的洞察和理解,通过艺术的创造方式将其表达出来。

马克思主义文学理论与当代文化创新与传播马克思主义文学理论是指马克思主义关于文学本质、作用和规律的理论体系。

它以马克思主义的唯物史观和阶级分析方法为基础,通过对文学现象进行深入的分析和研究,揭示了文学与社会、人类生活的密切联系,指导着当代文学创新与传播的发展。

一、马克思主义文学理论的基本原理1.1 文学反映社会现实马克思主义文学理论认为,文学作为一种社会意识形态,不是独立存在的,而是受到社会现实的影响和制约。

作家创作的文学作品是对社会现象、社会关系和社会矛盾的反映。

通过文学作品,人们可以更好地认识社会、揭示社会矛盾,并对社会现实进行批判和改造。

1.2 文学的阶级属性马克思主义文学理论强调文学作品具有阶级属性。

不同的社会阶级和阶级集团在社会生活中有不同的利益和世界观,因此他们创作的文学作品也必然反映出这些差异。

通过研究文学作品的阶级属性,人们可以更好地理解和评价文学作品,把握其意义和价值。

1.3 文学为社会服务马克思主义文学理论认为,文学的目的是为社会服务,为人民大众提供有益的精神食粮。

文学作为思想工具和社会意识形态,具有教育和启迪人们的作用。

在当代文化创新与传播中,马克思主义文学理论提醒着我们应该关注社会民生,关注人民群众的需求,通过文学作品传递积极向上的价值观和社会理念。

二、当代文化创新与传播中的马克思主义文学理论应用2.1 指导文化创新当代文化创新是社会发展的需要,也是文艺创作发展的需要。

马克思主义文学理论通过对社会现实的深入观察和分析,对文学创作提出了许多宝贵的理论和实践经验,为当代文化创新提供了指导。

在文学创作中,可以通过运用马克思主义文学理论的观点和方法,发掘社会的矛盾和问题,并寻找解决之道,从而推动文学作品在当代社会中的创新。

2.2 促进文学作品传播马克思主义文学理论注重作品的社会效果和传播途径。

在当代社会,通过互联网、社交媒体等新兴媒体平台,文学作品的传播更加广泛和迅速。

马克思主义文学理论可以帮助我们更好地把握这些传播特点,适应不同读者的需求,借助科技手段将优秀的文学作品传播给更多的人,推动当代文学的繁荣发展。

马克思主义文学理论的内容十分丰富,概而言之,以下五个基本观念构成了马克思主义文学理论的基石。

(1)文学活动论。

马克思主义把文学艺术看成是“人的生活活动”,这种活动的基本特性是“自由自觉”。

(2)文学反映论。

把马克思和恩格斯所阐述的历史唯物主义原理(社会存在决定社会意识)运用于文学活动中,就形成了马克思主义的文学反映论:文学艺术是社会生活的反映,但并非刻板的反映。

(3)艺术生产论。

本书主要从把物质生产与作为精神生产的艺术生产相比较,并不专指某一特定历史时期的艺术现象这种意义上来理解马克思的“艺术生产论”。

即我们必须从社会物质生产和精神生产的实践中,从生产、消费、分配、交换的关系中,才可能获得对文学艺术的最终解释。

(4)文学审美意识形态论。

这种观点认为,文学艺术作为一种意识形态现象,其特殊性主要在于它的“审美方面”。

(5)艺术交往论。

文学活动是由世界、作家、作品、读者所构成的一个交往结构。