后现代主义与文学本质言说之可能_杨春时

- 格式:pdf

- 大小:173.11 KB

- 文档页数:6

文学概论复习资料之名词解释文学观念:文学观念就是对文学的看法,是对“文学是什么”的回答。

文学观念是发展变化的。

再现说:在文学四要素中强调“世界”与“作品”的对应关系,即认为作品是对世界的摹仿或再现。

客观说:在“文学四要素”中,客观说把作品抬到高于一切重于一切的地步,认为作品一旦从作家的笔下诞生之后,就获得了完全客观的性质,它既与原作家不相干,也与读者无涉,它从外界的参照物中孤立出来,本身是一个自足体,出现了所谓的“客观化走向”。

文以载道:中唐时期韩愈等古文运动家提出,经宋代理学家的解释得到完善。

“文以载道”的意思是说“文”像车,“道”像车上所载之货物,通过车的运载,可以达到目的地。

如果车装饰得很漂亮,却不载物,那么车再美也是无用的。

可见文学也就是传播儒家之“道”的手段和工具。

这样的文学观念偏于文学的教化目的。

寓教于乐:古罗马时期的思想家贺拉斯提出。

认为文学的摹仿要达到“既劝谕读者,又使他喜爱,才能符合众望”。

这是一种既重视摹仿又重视读者得到快感和教益的文学观念。

文学的定义:文学作为一种人类的文化形态,它是具有社会的审美意识形态性质的,凝聚着个体体验的,沟通人际的情感交流的语言艺术。

价值阅读:价值阅读表示阅读者“试图尽可能敏锐和准确地描述出他在作品中所发现的价值”。

当然这里所说的价值,首先是文化价值。

审美:审美是心理处于活跃状态的主体,在特定的心境、时空中,在有历史文化渗透的条件下,对于客体的美的观照,感悟、判断。

情致:由黑格尔提出。

情致是两个方面的互相渗透,一方面是个体的心情,是具体感性的,是会感动人的,另一方面是价值和理性,可以作为认识。

但这两个方面完全结合在一起,不可分离。

因此,对那些情致特别微妙深邃的作品,它的情致往往是无法简单地用语言传达出来的。

虚静:中国古代文论概念。

“虚静” 就是使人的精神进入一种无欲无得失无功利的极端平静的状态,这样事物的一切美和丰富性就会展现在眼前。

所以“虚静”可以理解为审美活动时的心理状态。

文学理论新编(笔记)——杨春时学科的一般分类:自然科学、社会科学和人文科学。

学术是以追求真理为根本任务的,文学的学术任务就是探索文学现象的本质和规律,文学理论的社会任务就是指导文学活动。

中国:以《文心雕龙》为标志,创立了以价值论为基础,以表情说为核心的中国古代的系统文学理论。

西方:以柏拉图—亚里士多德的摹仿论为代表,以认识论为基础,再现说为核心的西方系统文学理论。

所谓理论思维,就是把具体的日常经验上升为抽象的概念,并进一步建立诸概念之间的逻辑联系,即构建起严整的概念体系。

人类的生存方式有:自然的,现实的,自由的。

它们分别指代原始曚昧,文明异化,彼岸完美。

文学是指向自由的生存方式。

(海徳格尔说:人,诗意的栖居)人类的生存体验方式:原始的——现实的——超越的。

→文学是一种以现实为基础,指向超越的生存体验。

(人,一般有双重人格,文人尤是。

盖此缘故乎?)生存意义的领悟只是一种对自由的追求和对存在意义的追问过程。

文学是语言的艺术:首先,文学形象塑造的间接性、意象性和模糊性。

其次,文学的强大表现力和自由性。

文学的审美特性:形象性,思想性,情感性,虚拟性和个性化。

典型,是指那些富有个性同时又具有代表性和普遍性的人物形象。

历史的进步是以牺牲传统美德为代价的!(如一代代火影忍者的传承)文学情感的内涵是复杂的,既有现实情感,也有审美情感,还可能包含某种无意识的欲望。

正所谓“人禀七情,应物斯感”(试分析《火影忍者》小樱的暴力情感)桑塔耶那说,艺术是“有意识的自我欺骗”。

(所以文人自歌自舞自开怀很正常……“假戏真作”是也)在现实生活中,受社会规范的制约,人的个性未获得充分发展,对象世界也不是个性化的,而是一个公共的世界。

因此,在现实世界,共性是本质,而个性被压抑。

但是,人的本质是个性,这是人与物的区别。

人失去了个性,这是人的异化!结构主义否认人具有支配世界的主体地位,倡导“主体离心化”,认为语言具有本体的地位,是自足的符号系统。

论文学的多重本质

杨春时

【期刊名称】《学术研究》

【年(卷),期】2004(000)001

【摘要】在本质主义的影响下,传统文学理论只承认文学的单一本质.而文学是一个多层次的结构,因此有多种形态和多重本质.具体地说,文学有原型层面、现实层面和审美层面.与此相对应,文学就具有原型意义、现实意义和审美意义三重本质.不同形态的文学本质也不同:原型层面突出就形成通俗文学,它突出了原型意义和消遣娱乐功能;现实层面突出就形成严肃文学,它突出了现实意义和教化功能;审美层面突出就形成纯文学,它突出了审美意义和审美超越功能.

【总页数】7页(P120-126)

【作者】杨春时

【作者单位】厦门大学中文系

【正文语种】中文

【中图分类】I0

【相关文献】

1.论情感体验是文学本质不可缺少的元素——从近十年文学本质两次争论说起 [J], 孙桂芝

2."思无邪":文学对真理的审美关系——文艺多重本质之构造式关系研究(四) [J], 毛崇杰

3.审美文论与文学的审美本质——20世纪80年代以来文学审美本质论的一个反

思 [J], 邢建昌;

4.审美文论与文学的审美本质——20世纪80年代以来文学审美本质论的一个反思 [J], 邢建昌

5.从创意写作学角度重新定义文学的本质--文学的创意本质论及其产业化问题 [J], 葛红兵;高尔雅;徐毅成

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第7卷第5期2008年10月 江南大学学报(人文社会科学版)Journal of Jiangnan U niversity(H um anities &Social Sciences) Vol.7 No.5Oct. 2008 【美学・艺术・设计】 [收稿日期]2008204230[作者简介]王怀义(19802),男,安徽淮南人,美学硕士研究生.杨春时美学体系的内在矛盾王怀义(苏州大学文学院,江苏苏州215123)[摘 要]杨春时先生的超越美学是当今实践美学与后实践美学之争的主要代表。

在杨春时看来,实践美学是启蒙性质的主体性美学,不能解决审美作为自由活动和真理的体验何以可能的问题,因此需要建立主体间性美学。

在具体的建构方面,杨春时以反思—超越的现代性代替启蒙现代性、以生存本体论代替实践本体论、以主体间性代替主体性,全面建构了超越美学的理论体系。

这样,反思—超越、生存本体论、主体间性就成了理解其理论体系的关键所在。

但这些概念之间的逻辑关系在杨春时美学体系中是不严谨、甚至混乱的,由此造成了其美学体系的内部矛盾,消解了自身的价值。

[关键词]超越性;生存本体论;主体间性[中图分类号]I 01[文献标识码]A[文章编号]167126973(2008)0520138205On the Internal Contradiction of Yang Chunshi ’s Aesthetic TheoryWAN G Huai 2Y i(School of Literature ,Soochow University ,Soochow 215123,China )Abstract :The t ranscendental aest hetics of Yang Chunshi is a main rep resentative of t he debates between p ractical aest hetics and post 2practical aest hetics.In t he opinion of Yang Chunshi ,p ractical aest hetics is an enlightened subjectivity aest hetics ,which can ’t resolve t he p roblem ,t hat is ,how ,aest hetic app reciation ,as a free activity and experience of t rut h ,is achieved.So he has createdt heinter 2subjectivityaest hetics.Specifically ,YangChunshisubstit utest het ranscendental modernity for t he enlightened modernity ,t he existence of ontology for t he p ractical ontology and inter 2subjectivity for subjectivity ,by which he const ruct s his aest hetic t heory in an all 2round way.So t hese notions (such as t ranscendental modernity ,existence of ontology ,inter 2subjectivity )are t he key to understanding his aest hetic t heory.However ,t he logical connection of t hese concept s is vague and conf using ,which brings about t he internal contradiction in Yang Chunshi ’s aest hetic t heory ,and t hus eliminates it s value.K ey w ords :Transcendency ;Existence of Ontology ;Inter 2subjectivity一杨春时美学思想的内在矛盾来源于他对现代性认识的混乱。

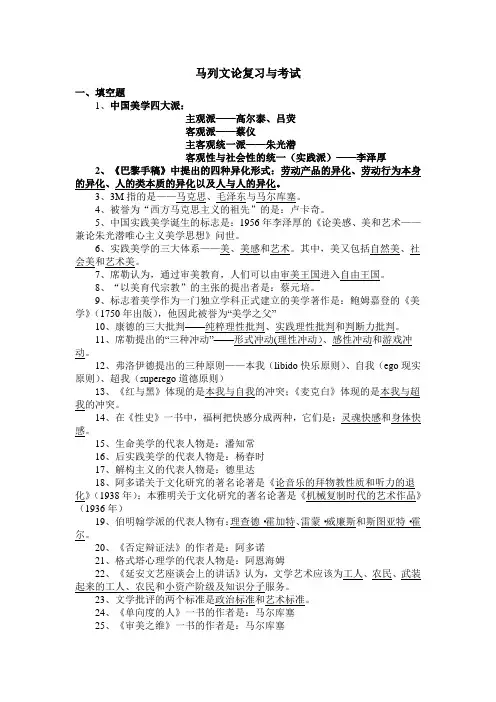

马列文论复习与考试一、填空题1、中国美学四大派:主观派——高尔泰、吕荧客观派——蔡仪主客观统一派——朱光潜客观性与社会性的统一(实践派)——李泽厚2、《巴黎手稿》中提出的四种异化形式:劳动产品的异化、劳动行为本身的异化、人的类本质的异化以及人与人的异化。

3、3M指的是——马克思、毛泽东与马尔库塞。

4、被誉为“西方马克思主义的祖先”的是:卢卡奇。

5、中国实践美学诞生的标志是:1956年李泽厚的《论美感、美和艺术——兼论朱光潜唯心主义美学思想》问世。

6、实践美学的三大体系——美、美感和艺术。

其中,美又包括自然美、社会美和艺术美。

7、席勒认为,通过审美教育,人们可以由审美王国进入自由王国。

8、“以美育代宗教”的主张的提出者是:蔡元培。

9、标志着美学作为一门独立学科正式建立的美学著作是:鲍姆嘉登的《美学》(1750年出版),他因此被誉为“美学之父”10、康德的三大批判——纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。

11、席勒提出的“三种冲动”——形式冲动(理性冲动)、感性冲动和游戏冲动。

12、弗洛伊德提出的三种原则——本我(libido快乐原则)、自我(ego现实原则)、超我(superego道德原则)13、《红与黑》体现的是本我与自我的冲突;《麦克白》体现的是本我与超我的冲突。

14、在《性史》一书中,福柯把快感分成两种,它们是:灵魂快感和身体快感。

15、生命美学的代表人物是:潘知常16、后实践美学的代表人物是:杨春时17、解构主义的代表人物是:德里达18、阿多诺关于文化研究的著名论著是《论音乐的拜物教性质和听力的退化》(1938年);本雅明关于文化研究的著名论著是《机械复制时代的艺术作品》(1936年)19、伯明翰学派的代表人物有:理查德·霍加特、雷蒙·威廉斯和斯图亚特·霍尔。

20、《否定辩证法》的作者是:阿多诺21、格式塔心理学的代表人物是:阿恩海姆22、《延安文艺座谈会上的讲话》认为,文学艺术应该为工人、农民、武装起来的工人、农民和小资产阶级及知识分子服务。

第36卷第1期Vol.36No.1徐州丄程字阮字报(社会科字版)Journal of Xuzhou Institute of Technology(Social Sciences EElition)2021年1月J an.2021“现代性体验”视域下的美学思潮史研究——从杨春时教授主编的《中国现代美学思潮史》谈起简圣宇(扬州大学美术与设计学院,江苏扬州225009)摘要:探究中国现代美学的发展历程,需要围绕“现代性体验”在中国美学研究领域的发生发展这一基本线索,将这一纷繁复杂历程置入一个有脉络可循的学理框架之中加以立体展现。

杨春时教授主编的《中国现代美学思潮史》作为第一部从思潮史角度切入中国现代美学研究的学术著作,在学术史上具有奠基性和开创性的地位。

关键词:“现代性体验”;美学;思潮史;现代性中图分类号:183-09文献标志码:A文章编号:1674-3571(2021)01-0034-07从19世纪末到现今这段历史,相对于中国几千年漫长的审美发展史而言并不算长,然而相对之前相对平缓的发展史而言,它却是一段风云变幻剧烈的历史时期。

各种思潮接踵登上历史舞台,彼此之间既有冲突又存在着内在的逻辑联系,如同新浪推旧浪,共同为推动中国美学史的发展奉献力量。

它既是已经发生了的一段历史,又正在以或隐或现的方式影响着当下中国美学的演化过程,我们当下美学研究工作所凭依的学科框架、学理脉络、思维方式、术语概念等,都是这百余年时间积淀下来的学术成果和精神资源,故而有必要从宏观的角度对之加以认真回溯和研讨。

杨春时教授主编的《中国现代美学思潮史》作为第一部从思潮史角度切入中国现代美学研究的学术著作,其在学术史上既具有奠基性又富有开创性。

学者代迅由此将这本著作称为中国现代美学史“以美学思潮构史的开山之作”[]。

该著在对中国现代美学思潮史进行考察的过程中,并不止步于对既往历史时间和相关理论的简单回溯,而是立足于思想史分析的高度,围绕“现代性体验”在中国美学研究领域的发生发展这一关键线索,将纷繁复杂的中国现代美学发展进程置入一个条理明细的、有脉络可循的学理框架之中加以立体展现。

本质主义综述本质主义与反本质主义理论综述(河北师范大学文艺学肖娜)在西方,本质主义作为一种思维方式由来已久。

总体上来说,我们现在把自柏拉图、亚里士多德开始的某种西方的哲学思潮称为“本质主义”。

柏拉图追求“绝对真理”,认为那就是一切真理的来源。

亚里士多德不追求“绝对理念”,但他仍然脱离开历史语境来追求事物的“第一因”。

其后,西方许多哲学家都标榜他们发现了普遍的、永恒的真理。

从而不自觉地把自己也纳入到“本质主义”的行列里。

但是,似乎没有一个“本质主义者”自称自己是“本质主义者”的。

这些都是19世纪以后的批评者给他们的冠名。

西方的哲学发展史表明,本质主义首先是一种思考问题的方式,西方的哲学家自柏拉图、亚里士多德开始就乐于追问“事物的普遍真理”(即某类事物成为某类事物的最后根据和客观规律)。

这种思考问题的方式长时间里主导着西方思想界,并发展出了各种不同分支。

与文学理论、美学密切相关的学者康德、黑格尔都被视为本质主义者。

19世纪以来,开始反本质主义的学者,首先是具有唯物史观的马克思。

马克思认为,一切事物是运动、变化、发展的,没有什么东西是永存的,所有的观念和范畴也同它们所表现的关系一样,它们仅仅是“历史的暂时的产物”。

马克思的历史观就是反本质主义的。

另外,马克思的实践观和活动论也强调人与世界的活生生的关系。

宣布“上帝死了”的尼采是个全面的反本质主义者,但也同时激进得将理性也一并全部都否定掉了。

他认为除了人的生命本身,就没有什么可以相信的了。

因此,世界需要超人来加以拯救。

此后,萨特、海德格尔等也都站在反本质主义的立场。

整个20世纪,在西方,对本质主义的批判持续不断。

虽然也出现了“反本质”主义的理论误区,但总体而言大都没有偏离反“本质主义”的正常的理论发展轨迹。

中国本质主义文艺学的反思兴起于二十世纪八十年代,纵深于九十年代,并在二十一世纪的第一个十年中不断升温。

这一场本质主义的论争热潮的兴起以一批高校文艺理论教材的相继面世为标志,如:以群主编的《文学的基本原理》、十四院校编写的《文学理论基础》和童庆炳主编的《文学理论教程》,尤其是南帆主编《文艺理论(新读本)》、王一川著《文学理论》、陶东风主编《文学理论基本问题》分别于2002、2003、2004年相继出版。

文学理论毕业论文题目论文题目是全文给读者和编辑和第一印象,文题的好坏对论文能否利用具有举足轻重的作用。

一个好的护理论文题目应尽可能在一完整的的句子中囊括三个基本要素,即研究对象、处理方法和达到的指标,使读者和编辑对论文研究的内容一目了然。

下面是小编整理的部分关于文学理论毕业论文题目,希望能够帮助到大家。

文学理论毕业论文题目一:1、论马克思主义文学理论与20世纪中国现代文学理论体系的建构2、文学地理学:基于“空间”之维的理论建构3、论马克思主义文学理论在中国的传播、接受与影响4、场外理论的文学化问题5、理论批评:回归汉语文学本体6、文学理论的创新问题7、中国文学理论的重建:环境与资源8、以文学批评为枢纽的文学理论建构9、现代小品理论研究10、女性主义文学理论在中国11、词风嬗变与文学思潮关系研究12、俄苏文学与“十七年中国文学”13、中国形神理论发展演变研究14、美国生态文学研究15、文学理论范式:现代和后现代的转换16、戏仿在西方文学理论中的概念及其流变17、当今的文学理论18、文学与政治的博弈--瞿秋白译介俄国马克思主义文学理论的纠结19、理论如何文学?--以乔纳森·卡勒理论观的调整为参照20、1898~1927:西方文学理论早期引介研究21、比较文学若干理论问题的思考22、期刊媒介与文学理论关系问题研究23、隐喻与文学批评理论24、色·宝音尼木和《文学入门》之文学体裁理论研究25、译者与翻译生态环境:文学译者批评的理论探索26、希利斯·米勒文学言语行为理论研究27、文学语篇的语用文体学研究28、弗洛伊德理论的自我矛盾及其影响下的文学创作29、作为文学理论新范式的批判心理学30、麦克卢汉媒介理论的接受与新世纪中国文学批评的发展31、新时期文学批评现象回顾与理论反思32、王学与中晚明文学理论的关系研究33、乔纳森·卡勒的文学理论范式研究34、罗宾·沃霍尔女性主义叙事学理论研究文学理论毕业论文题目二:35、中国现代文学理论建构三十年36、论汤显祖的“唯情”文学观37、波伏娃的女性主义文学理论及其影响38、海峡两岸女性主义文学批评之比较39、从多元系统理论角度看五四前后的外国文学翻译40、胡适白话文学理论的现代语言学阐释41、试论西方的“女性写作”理论--兼论中国现当代文学的女性写作42、回到文学本身--大文化研究批判43、七子派文学理论与阳明心学关系研究44、许渊冲文学诗歌翻译理论研究45、从文学理论到理论--晚近文学理论变局的深层机理探究46、洛文塔尔文学传播理论研究47、韦勒克文学理论研究48、从文学批评到文化理论49、弗吉尼亚·伍尔夫的女性主义文学理论研究50、伊格尔顿意识形态文学批评理论透视51、生态女性主义文学批评及其在中国的接受52、中国女性主义文学批评述评53、互文性理论与文学批评54、走向阐释的文学理论55、文学理论、理论与后理论56、重建文学理论的政治维度57、文学理论:从语言到话语58、文学理论的“泛化”与“发展”59、释意理论在儿童文学翻译中的应用60、穿越秩序后的犀利解魅61、哈罗德·布鲁姆的文学经典理论研究62、新时期以来现实主义文学理论论争研究63、从奈达的功能对等理论分析儿童文学翻译64、功能翻译理论指导下的儿童文学翻译65、多元系统理论观照下的建国头十七年英语文学翻译研究66、文学翻译作为理解过程和对文学性的重构67、功能翻译理论指导下非虚构类文学的汉译策略68、现代性视野下的冯雪峰文学理论研究69、多元智能理论在英美文学教学中的应用70、从神话原型批评到文学人类学理论71、文学想象问题研究:从理论观念到文学实践72、亨利·菲尔丁的文学理论及其对我们的启示73、文学理论的未来74、中国文学理论学科发展回望与补遗75、重审文学理论的政治维度76、从阿伦特的政治概念看文学理论的政治维度77、伊格尔顿:作为“事件”的文学--从《理论之后》到《文学事件》78、艺术学理论与美学、文学、文艺学理论关系之辨析79、文学理论的话语转向与福柯的话语理论80、范式转换与理论反思--2013年度文学理论研究述评81、全球化时代的世界文学理论热点问题评析82、20世纪西方文学文本理论流派纵论文学理论毕业论文题目三:83、外国文学理论研究与课程建设的有关问题--夏仲翼教授访谈录84、语用理论与文学批评--文学语用学探索之三85、文学理论反思与“前苏联体系”问题86、接受反应理论在英美文学课程教学活动中的应用87、理论中心论--从没有文学的“文学理论”说起88、赵景深翻译对儿童文学创作的影响研究89、墨菲生态女性主义文学批评理论研究90、傅译《约翰·克利斯朵夫》与文学翻译基础理论应用研究91、伊格尔顿文学与文化理论研究92、胡适与中国的“文学革命”(1915-1935)-胡适“文学革命”理论研究93、弗洛伊德无意识理论在中国当代文学领域的影响研究94、《文心雕龙·谐讔》的诙谐文学理论95、功能翻译理论下的儿童文学翻译96、西方文论中文学与道德关系理论的历史变迁97、中国网络文学研究的困境与突破98、郁达夫文学理论批评探索99、论英国女性主义文学理论100、论网络文学的发展与网络文学批评和理论的互动关系101、论接受理论在儿童文学翻译中的适用性102、从奈达功能对等理论看儿童文学的翻译103、文学理论:走向交往与对话104、论伊格尔顿文学批评理论的社会性与政治性105、语言论视野下的文学理论研究106、现代西方压抑理论对当代中国文学理论与批评的启示107、接受理论视角下儿童文学《彼得·潘》的英汉翻译实践报告108、当代文学理论中的反本质主义思想研究109、当代报告文学理论观念问题探讨110、哈罗德·布鲁姆文学阅读理论研究111、韦勒克《文学理论》在中国的接受研究112、《文心雕龙》的文学接受理论研究113、约翰·塞尔与文学理论114、在探索中前行115、言语行为理论视域下的文学语言观116、论希利斯·米勒的文学言语行为理论117、解析《道连·格雷的画像》中王尔德唯美理论与文学实践的关系118、评价理论视角下的文学翻译119、作为生产的文学120、“美人之美”为宗旨的民族文学理论与方法的几个论域121、走向“后理论”时代的文学理论122、文学欣赏·文学接受·文学消费--近60年来中国文学阅读理论范式转型反思文学理论毕业论文题目四:123、冲动与尴尬:文学理论教材编写中的体系建构--以杨春时《文学理论新编》、南帆《文学理论(新读本)》为例124、文学语用学:文学批评理论的新动向--试析阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》125、文学和理论:“后理论”语境中的相关性126、反本质主义与文学理论知识空间的重组127、齐美尔时尚理论与文学社会学意义128、操纵理论视角下任溶溶外国儿童文学翻译的研究129、二十世纪以来中国幼儿文学理论批评研究130、广西少数民族口头文学理论研究131、图里翻译规范理论视阈下国外当代儿童文学汉译规范研究132、迈克·克朗“文学空间”理论研究133、现代文学观念变革对文学理论研究范式的影响134、从“文学流变”到“视角偏向”--强制阐释与文学理论的判定135、再论中国文学理论批评的国际化战略及路径136、文学理论与文学批评之关系的后现代转折--从韦勒克、沃伦的《文学理论》到卡勒的《文学理论》137、从关联理论看西班牙语和汉语文学作品中幽默表达的翻译138、《文心雕龙》对先秦文学理论的继承与发展139、韦恩·布斯:修辞视角下的文学理论研究140、当代文学语言论观念嬗变研究141、当代文学接受理论观念嬗变研究142、文学理论类文本的翻译实践报告143、交际翻译理论与具体运算阶段的儿童文学翻译144、伊格尔顿文学生产理论解析145、理论是如何讲述的146、伊格尔顿文学理论研究147、李东阳文学理论研究148、当代中国文学理论研究的范式反思--以记忆、空间和文化政治范式为例149、“理论”对文学的疏离与文学对理论的掌控--对近百年“理论”与文学的关系的一个考察文学理论毕业论文题目五:150、从理论回归文学理论--以乔纳森·卡勒的“后理论”转向为例151、中国文学理论元理论百年嬗变152、形象的政治学153、塞吉维克的酷儿理论与文学批评研究154、伽达默尔的效果历史观对文学阅读理论的影响155、从《道连·格雷的画像》三译本看释意理论在文学翻译中的适用性156、英伽登文学作品结构层次理论在中国的影响研究157、新疆少数民族口头文学理论研究158、金圣叹与李渔叙事文学理论之比较159、文学张力理论研究160、鲁迅的文学接受理论研究161、英美文学理论汉译的描写性研究(1917-1949)162、刘再复“文学主体性”理论生成及评价研究163、21世纪初中国文学理论教材发展的困境及出路164、怪异理论视角的文学批评研究165、精神分析文学及文学理论批评的中国化进程透视166、文学理论中的本质主义与反本质主义167、理论的旅行168、沈从文文学理论的现代性品格研究169、论胡适文学理论的现代性与复杂性170、结构主义对法国现代文学批评理论的影响赠送:毕业论文后面的参考文献格式怎么写根据参考文献的类型分类如下——根据GB3469-83《文献类型与文献载体代码》规定,以单字母标识:M——专著(含古籍中的史、志论著)C——论文集N——报纸文章J——期刊文章D——学位论文R——研究报告S——标准P——专利A——专著、论文集中的析出文献Z——其他未说明的文献类型电子文献类型以双字母作为标识:DB——数据库CP——计算机程序EB——电子公告非纸张型载体电子文献,在参考文献标识中同时标明其载体类型:DB/OL——联机网上的数据库DB/MT——磁带数据库M/CD——光盘图书CP/DK——磁盘软件J/OL——网上期刊EB/OL——网上电子公告一、参考文献著录格式1 、期刊作者.题名〔J〕.刊名,出版年,卷(期)∶起止页码2、专著作者.书名〔M〕.版本(第一版不著录).出版地∶出版者,出版年∶起止页码3、论文集作者.题名〔C〕.编者.论文集名,出版地∶出版者,出版年∶起止页码4 、学位论文作者.题名〔D〕.保存地点.保存单位.年份5 、专利文献题名〔P〕.国别.专利文献种类.专利号.出版日期6、标准编号.标准名称〔S〕7、报纸作者.题名〔N〕.报纸名.出版日期(版次)8 、报告作者.题名〔R〕.保存地点.年份9 、电子文献作者.题名〔电子文献及载体类型标识〕.文献出处,日期二、文献类型及其标识1、根据GB3469 规定,各类常用文献标识如下:①期刊〔J〕②专著〔M〕③论文集〔C〕④学位论文〔D〕⑤专利〔P〕⑥标准〔S〕⑦报纸〔N〕⑧技术报告〔R〕2、电子文献载体类型用双字母标识,具体如下:①磁带〔MT〕②磁盘〔DK〕③光盘〔CD〕④联机网络〔OL〕3、电子文献载体类型的参考文献类型标识方法为:〔文献类型标识/载体类型标识〕。

杨春时先生的美学思想历程李婷文(厦门大学 人文学院中文系 厦门 361005) 摘要:杨春时先生是后实践美学的代表人物之一,他走出实践美学,建立了主体间性-超越论美学。

本文主要考察杨春时美学体系的共时和历时特征,并探寻该体系生发演变的逻辑和文化意义。

本文认为,历时层面上,从理论资源来看,杨春时先生从20世纪80年代初至今,先后受到早期马克思主义、现代性、现象学-存在论,以及中国古典文论的洗礼,走过了从主体性到主体间性的理论历程;共时层面上,他在2010年后建立审美现象学和现代性文化思想体系,这两个体系看似分立,实则贯通,见证着杨春时先生独特的求真与求善之道,并在建立中华美学的事业中实现求真与求善、自由与自然的合题。

对杨先生体系共时和历时方面的考察,有助于理解他对现代中国美学的意义。

关键词:杨春时;后实践美学;审美现象学;现代性;中华美学2017年初,我曾撰文评述杨春时先生的《作为第一哲学的美学》,这是目前杨先生最重要也最艰深的一部专著。

①近两年后,杨先生思想的核心未曾改变,但产生了微妙的重要变化。

杨先生已年届古稀,到了从心所欲不逾矩的自由境界。

但先生的一位老友说,先生的学业才刚刚开始。

这话听来蹊跷,但从杨先生本人及其美学走过的路径来看,却有其道理。

从硕士论文开始,先生就一直坚持“审美超越”和“自由的生存方式”的主张,但他的哲学—美学体系,直到2015年《作为第一哲学的美学》这本专著出版,才得以完整建立。

②如今,先生已经著作等身,在中国当代美学的谱系中自成一家。

从一般视角看去,这应是先生功成身退之时,但情况可能截然相反:先生的个人修行和学问,在古稀之年才接近自由,并开始探索自由真正的依据和根基,在几无前路可循、遍布萋萋荒草的莽原上踩出深深的脚印。

一、两个问题在杨先生的体系中,美学和文化研究是分立的两个领域,二者似乎无涉。

不少学者在公开或私下的场合表示,他们完全赞成先生关于现代性的文化思考,但对先生的美学体系却争议颇多;或者相反,他们反对先生的现代论,但对主体间性-超越论美学却推崇备至。

杨春时的“超越美学”体系创构作者:祁志祥来源:《社会科学》2019年第02期摘要:杨春时是中国当代后实践美学的代表人物。

在20世纪80年代实践美学占主导地位的时候,杨春时由对实践美学的信奉、反思,走向对实践美学的批判与否定,创构了独具特色的“超越美学”理论体系。

伴随着理论基础从实践论向生存论、存在论的转变,他的美学思想历程走过了“实践”为本体的主体性超越美学、“生存”为本体的意义论超越美学、“存在”为本体的主体间性超越美学三个阶段。

杨春时的美学理论基础及其形态虽然一直在变,但美与审美同一、美和审美的本质在对现实局限的超越这一“超越美学”思想始终如一。

本文在历史变化中追踪和把握杨春时的“超越美学”内涵,对人们全面、准确地理解其“超越美学”体系具有重要的参考意义。

关键词:杨春时;实践论与主体性;生存论与意义论;存在论与主体间性;超越美学中图分类号:B83-06文献标识码:A文章编号:0257-5833(2019)02-0173-12作者简介:祁志祥,首都师范大学美育研究中心特聘研究员、上海政法学院研究院教授(上海201701)杨春时是中国当代“后实践美学”的代表人物。

在反思、否定了“实践美学”之后,他创构了“超越美学”体系并发生很大影响,并将这种学说最终定格在2015年出版的《作为第一哲学的美学:存在、现象与审美》一书中。

杨春时后期定型的“超越美学”形态,具体说是以“存在”为本体的“主体间性超越美学”,简称“存在论超越美学” 。

这是从他早期以“实践”为本体的“主体性超越美学”(“实践论超越美学”)、中期以“生存”为本体的“意义论超越美学”(“生存论超越美学”)逐步转换而来的。

从上世纪80年代投身美学研究30多年以来,他以敏锐的学术禀赋紧密追踪国内外理论热点和学术动态加以融会贯通,更新着自己美学研究的哲学基础,完善着自己的思考和体系,体现了永不满足的学术追求和非同寻常的思辨能力。

由于他的思想、表述始终处在更新变化中,又不断地提出诸多新的概念和名词并赋予自己独特的涵义,使得这些概念并不符合约定俗成的解释,这就给别人准确理解、把握他的思想理论带来了较大的难处。

近几年来文学研究热点问题论文关键字:问题鲁迅传媒期刊文化媒体批评文学近几年来,文学领域出现了一些研究的热点问题。

一、党圣元先生曾对这方面的概括有:1、文化研究与文化转向。

现实语境的变化,文化产业的兴起,文艺学研究范式的转变。

狭义文化研究即是文化批评,通过文化批评揭示文本中体现的思想意识形态。

文本解读方法也在改变,转向对文学自身即文学性的解读。

2、文学经典问题的讨论。

第一阶段,90年代初,现代作家重新排序,对五六十代作家、作品重新定位。

第二阶段,大众文化兴起以后,消费文化利用经典实现获利。

第三阶段,从理论方面,从学理上的评定,是存在文学经典的,但充满了文化的差异性,有着复杂的权力关系。

在后现代思潮推动下,解构文学经典成为一种倾向。

阐释不是颠覆,文学经典的确立是个历史化的过程。

文学经典包括这些方面:艺术价值、阐释空间、特定时期读者的期待视野、艺术形态和文化观念、文学理论和批评的关系。

文学经典不仅是文学史产物,还是文化史的产物,历史有一种统合作用,历史具有连贯性。

3、文学和图像的战争。

视觉文化的兴起,出现图像拜物教。

拟像不等于形象,因为拟象是无意义的,是空洞的符号,而形象是有意义的。

形象的消失意味着文学的终结,这是一种无深度的观点,模糊了现实与审美的界限。

实际上是从事阅读的读者成为从事观看的观众,这是文学阅读的危机,因而我们应该用传统文学来拯救文学性。

文学理性、民族性也是现代性的一种4、文学理论的困境。

从本质上来为文学重新定义,文化研究的深入,促进文艺学的反思,文艺学在新的世纪如何发展,面临困境。

二、另外,自20世纪末以来,中国文学理论的现代性问题一直是文艺理论界讨论得比较激烈的一个话题。

1996年,杨春时、宋剑华的《论20世纪中国文学的近代性》一文,在文论界引起了轩然大波。

该文认为:“20世纪中国文学的本质特I!生,是完成由古典形态向现代形态的过渡转型,只具有近代性,而不具备现代性。

”由此便引发了一场深入持久的对文论现代性的全面讨论。

《20世纪外国文学专题》作业参考答案一、填空题1、在20世纪现代主义小说史上,1883年生于布拉格的卡夫卡堪称一个奠基者。

2、英国大诗人奥登曾说:“就作家与其时代的关系而论,当代能与但丁、莎士比亚和歌德相提并论的第一人是卡夫卡。

卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境。

”3、卡夫卡的长篇小说主要有《审判》、《城堡》、《美国》。

4、《城堡》的主人公名叫K。

5、意识流小说的产生有着深厚的哲学和心理学基础。

其中法国当代哲学家柏格森的直觉主义和心理时间观直接构成了意识流小说的哲学背景。

奥地利心理学家弗洛伊德的精神分析学说构成了意识流小说的心理学基础。

6、福克纳的主要作品有《喧哗与骚动》、《我弥留之际》。

7、乔伊斯的主要作品有《青年艺术家的画像》、《尤利西斯》、《芬尼根们的苏醒》。

8、伍尔夫的主要作品有《达罗卫夫人》、《到灯塔去》、《海浪》。

二、问答题(以下只给出了答题要点,学生可根据要点补充具体内容)1、什么是表现主义?表现主义这一概念的来源:最初是运用在给画评论中,后运用于文学批评界。

表现主义在文学艺术的许多领域都有表现。

表现主义的特征;(1)在思想上不满社会现状,要求改革,要求“革命”;(2)在创作上不满足于对客观事物的摹写,要求表现事物的内在实质;(3)在具体表现手法上,强调主观想象、对世界的虚拟和变形的夸张与抽象以及幻象在文学想象力中的作用。

2、简述卡夫卡小说的特征?(1)具有表现主义的艺术特征;(2)作品内容上着力表现在现代社会中制度和人的双重异化;(3)作品具有一种预言性和多解性;(4)许多作品没有结尾。

3、为什么说《城堡》是一部具有多重解释的作品?(1)“城堡”是一个有多重象征意义的主题级的意象,解释它的主要观点主要有七种;(见教材17—18页)(2)《城堡》所具有的多重解释是由于“城堡”意象的朦胧和神秘所带来的。

4、简述产生意识流小说的哲学和心理学背景(主要观点及代表人物)20世纪的各种各样的现代主义文学流派有着一个共同的特征,即在文学观念的背后大都有着哲学和心理学的支撑。

后现代主义与文学本质言说之可能杨春时(厦门大学中文系,福建 厦门 361005) 今天,后现代主义已经进入了中国的文学理论界,最近出版的几部文学理论教材证明了这一点。

陶东风的《文学理论基本问题》,王一川的《文学理论》和南帆的《文学理论(新读本)》就是影响较大的后现代主义的文学理论著作。

这几部论著运用解构主义理论,取消了关于文学本质的论说,代之以文学理论的历史描述;运用新历史主义理论,把文学理论还原为意识形态和话语权力的建构。

这是一种值得注意的变化。

一方面,它拓展了文学理论研究的新视野,打破了传统的文学研究的模式,特别是形而上学的本质主义的模式,从而与当代世界文学理论接轨,推动了文学理论的现代建设;另一方面,它也使文学本质的言说失去了合法性,文学理论的建构被取消,代之以历史的陈述,从而可能导致绝对的历史主义甚至虚无主义。

因此,如何合理地接受后现代主义,并且在当代条件下进行文学理论建设,成为一个需要认真研究的重要的、现实的问题。

本文认为,后现代主义的反本质主义,是基于对形而上学的本质主义的批判,那就需要对形而上学进行考察,以明确形而上学的本质主义是什么、后现代主义能够和已经解构什么、不能和没有解构什么,从而回答文学本质的言说如何可能的问题。

一 后现代主义消解了实体和文学的实体性本质 后现代主义消解了实体论的本质主义,从而瓦解了传统的形而上学体系,后现代主义的价值也在于此。

形而上学是古典哲学的形态,它建立在实体观念的基础上。

古代哲学研究的对象是与主体分离的客观世界,它相信在现象世界的后面存在着实体,实体是世界上万事万物的本质。

因此,古代哲学首先确认实体,并且把实体当作自明公理,进行逻辑的推演,以揭示具体事物的性质。

这就是“一决定一切”的形而上学及其思想方法。

在形而上学的体系影响下,形成了所谓“本质主义”,即脱离具体的历史条件,寻求事物的绝对本质。

形而上学的本质主义也体现在文学研究上面。

传统的文学研究也是从所谓“世界的本质”即实体出发,来推演文学的本质。

柏拉图认为理念是实体,因此提出了艺术是理念的再模仿的理论。

亚里士多德认为实体是实在的物体(质料加形式),因此提出艺术模仿现实的理论。

黑 作者简介:杨春时(1948—),男,黑龙江海伦人,厦门大学中文系教授。

格尔认为实体是理念,因此艺术是“理念的感性显现”。

这一切都植根于形而上学的实体论的本质主义。

苏联文学理论提出了“文学是现实的反映”说,也是源于物质本体论,认为存在着物质实体,文学反映物质世界,从而是一种变相的形而上学的本质主义。

现代哲学抛弃了实体观念,进而摧毁了形而上学。

洛克和休谟在经验主义的立场上否定了实体的存在。

洛克认为一切知识都导源于直接经验,因此所谓实体是不可知的。

休谟认为实体不过是思维产生的错觉,不存在超经验的实体。

康德综合了经验主义与理性主义,认为认识只能把握现象世界,不能把握实体(物自体),把实体(物自体)列为信仰的对象,从而抽走了实体存在的根据。

海德格尔批判传统哲学把本体论范畴“存在”错误地当作“存在者”即一种实体,而实体不过是一种虚构。

分析哲学认为只有可以实证的命题才是有意义的,而关于实体、存在的论说都只是语言的误用,形而上学的问题只是无意义的假问题。

后现代主义哲学更彻底地摧毁了实体观念。

解构主义认为语言并没有确定的所指,而只是不断推延的“能指的游戏”,因此也没有终极的意义。

新历史主义认为一切都是历史中的存在,是意识形态和话语权力的产物,不存在超历史的本质。

总之,现代哲学认为,不是实体是否存在的问题,也不是实体能否认识的问题,而是谈论实体没有意义。

这样,形而上学中所谓的实体、本质、绝对真理等也就被解构了。

后现代主义的积极意义在于消解了实体论的本质主义,即认为世界的本质是实体,实体决定一切现象的观念。

在后现代主义哲学的影响下,传统文学理论也受到了致命的冲击。

后现代主义终结了传统的文学理论模式,形成了以解构代替建构,以历史代替理论的新的文学理论模式。

关于文学的本质问题的言说被废止了,代之以对特定历史条件下的文学观念以及它后面的意识形态、话语权力的考察。

后现代主义文学理论打破了形而上学的实体论本质主义,注重文学的历史性,揭示了文学后面的意识形态和话语权力。

这些都是它的积极方面。

对于中国来说,传统文学理论也存在着形而上学的实体论本质主义影响,因此后现代主义的引进,对于文学理论的发展具有积极的意义。

从苏联传入的反映论的文学理论,认为文学源于现实,而现实是客观的实体,体现着客观的历史规律,因此反映现实的本质规律就是文学的本质。

在这种文学理论的体系中,现实主义成为唯一合理的文学模式,因为它能够真实地、客观地反映现实。

后现代主义的文学理论否定了客观实体以及作为其反映的真理的存在,文学成为一种话语形式,受到特定的意识形态的塑造。

这样,就彻底地否定了反映论的文学观。

同样,后现代主义文学理论也否定了主体性的文学理论。

上个世纪80年代,主体性文学理论取代了反映论的文学理论而成为主流,它主张文学是主体性的创造,体现着人的本质。

这种文学观实际上把主体(人性或人的本质)当作实体,文学成为人性或人的本质的表现。

后现代主义同样解构了主体性文论。

它认为主体、人性或人的本质都不是独立的存在,而是意识形态、话语权力的构造,因此,文学也不是普遍、永恒人性的表现,而是意识形态和话语权力的构造。

这样,后现代主义就彻底地推翻了主体性文论。

对实体论本质主义的文学理论的批判,是后现代主义文学理论的历史贡献,它以极端的形式解构了旧的文学理论,为新的文学理论建构开辟了道路。

后现代主义文论像后现代主义哲学一样,也存在着理论的缺陷。

首先,后现代主义特别是解构主义,不仅消解了实体论的本质主义,而且也取消了一切关于世界本质的言说。

这样,在消解了绝对知识、终极真理的同时,也否定了一切确定的意义,认为一切言说都没有确切的所指,仅仅是能指的游戏;事物没有本质,不能言说事物的本质,这样就走向了相对主义和虚无主义。

本文认为,虽然言语的意义不是绝对准确、固定的,但也不是任意的、没有所指的,而是有一定的意义范围的。

这是因为,一定的历史环境和语境,规定了言语的意义范围,因此才可以考察和言说事物的本质。

当然,这个本质不是绝对的、超历史的,而只能是历史性的。

这就是说,被解构的是实体论的本质主义,而不是历史性的本质言说。

文学的本质问题也是一样,一方面不能把文学的本质实体化、绝对化,像形而上学那样寻找文学的绝对不变的本质;同时,也不能说文学无本质,放弃对文学性质的研究,甚至认为文学就是文化,没有什么特殊的文学性,导致文学取消论。

应该而且可以在一定历史条件下考察文学的本质并形成文学理论,就像在一定历史条件下考察政治、道德等其他人文现象并形成政治、道德理论一样。

这就意味着,不能回避关于文学本质的言说,尽管这种言说不具有绝对的真理性,只具有历史的真理性,但又必须对文学作出历史性的阐释,而不能仅仅以对以往的文学理论进行解构性的批判,并以此代替文学理论本身。

其次,后现代主义特别是新历史主义考察文化、知识的历史性,从而揭示其后的意识形态和话语权力,这是其深刻之处。

但是,它的绝对历史主义又走向谬误。

本文认为,事物既是在历史中变化的,具有历时性,同时又有超历史的共时性;绝对的历时性就像绝对的共时性一样是不可思议的。

而且,把一切文化、知识都归结为意识形态和话语权力的构造,否定相对独立于意识形态的思想文化领域的存在(如科学、艺术和哲学等),又是另一种谬误。

后现代主义文论也是一样,它既有深刻之处,也存在着偏颇。

后现代主义文论认为文学没有所谓本质,只有随历史而变化的文学观念,而文学观念又是受到意识形态和话语权力支配和构造的。

乔纳森・卡勒认为“文学就是一个特定的社会认为是文学的任何作品”①。

这样,文学等于文化等于意识形态,甚至只是一种“惯例”,文学理论就是揭示文学的意识形态性和文学观念的历史性。

这导致一种文学取消论,以文学以外的东西来解释文学本身,或者干脆取消文学本身。

这不符合人们的文学经验,也不符合文学的历史发展。

最后,更为重要的是,后现代主义否定了文学的超越性,也就是否定了文学的审美本质,这是本文要重点讨论的问题。

二 后现代主义不能消解文学的意义和超越性(审美)本质 后现代主义消解了实体,但没有消解掉意义,因为实体已经转化为意义。

意义与实体不同,它不是客体性的,而是主体间性的,是主体对世界的解释的产物;它不是超历史的绝对存在物,而是在历史中发生和存在的。

同样,后现代主义消解了文学的实体性本质,但没有消解掉文学的意义。

这样,文学的本质就可以理解为文学的基本意义。

文学的意义是可以言说的,因为意义就是理解、阐释的成果。

问题在于,文学的意义有不同的层次,对它们的言说也有所不同。

按照后现代主义的观点,文学没有确定的意义,仅仅在历史中变化不定。

而本文认为,在作为基础的现实层面上,文学具有现实意义,主要是意识形态。

文学的现实层面是历史地变化着的,现实意义是历史性的意识形态。

在这个角度上,也可以说文学没有超历史的确定的本质。

在超越现实的审美层面上,文学超越现实的审美意义,也就是对生存意义的领悟,因此文学既具有历史意义,又超越历史意义,具有审美的超越本质。

后现代主义否定了形而上学,但不意味着取消了形而上学提出的问题。

形而上学的存在,根源于人类对终极意义的追求。

在现代视野之下,形而上学的终极存在物———实体被否定了,实体论的本质主义被推翻了,但人类对存在意义和终极价值的追求、追问并不随之消失,相反,它将永远伴随着人类的历史。

因此,也将永远存在着一个超越性的领域,如此才有哲学、美学以及宗教的存在。

海德格尔批判了把存在等同于存在者的实体论形而上学,但同时又提出了自己的超越论形而上学,以回答“‘存在为什么在’的在的意义问题”。

在传统的形而上学体系中,本体界统领现象界,此岸服从彼岸,因此实体可以解释一切现象,这是西方式的天人合一。

现代性发生后,天人分离,此岸与彼岸、现象界与本体界分家,本体界只是超越的领域,不再支配现象界,现象界后面也不再有实体,世界的实体性的本质被消解了。

但是,由于超越性的领域仍然存在,因此,超越性的本质仍然存在,只不过它不再是现实世界的根据,而是对现实世界的超越。

所谓超越性的本质,是指存在的终极意义,它超越现实存在,是对现实存在的反思、批判的产物。

因此,反对形而上学的本质主义,并不是说世界没有本质,也不是说不能谈论文学的本质,而是说没有了实体性的本质,但仍然存在着超越性的本质,这个本质不再与现实世界具有同一性,不再决定和阐释现实事物的性质,而是对现实存在的超越,是对现实存在的反思、批判。

这就是说,反对实体论的本质主义,主张存在论的本质主义,这才是对反本质主义的正确理解。

后现代主义没有也不可能消解形而上学的问题和超越的领域,没有也不可能消解超越性的本质问题。