中医治疗心血管疾病合并糖尿病的临床思路

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

中医药在心血管疾病治疗中的作用研究探讨心血管疾病是当今社会威胁人类健康的主要杀手之一,包括冠心病、高血压、心律失常、心力衰竭等多种类型。

随着人们对健康的重视和对治疗效果的追求,中医药在心血管疾病治疗中的作用逐渐受到关注和研究。

中医药凭借其独特的理论体系和丰富的治疗方法,为心血管疾病的防治提供了新的思路和途径。

中医药治疗心血管疾病有着悠久的历史和丰富的经验。

中医认为,心血管疾病的发生与人体的气血、脏腑、经络等功能失调密切相关。

例如,心气不足、心血瘀阻、肝郁气滞等都可能导致心血管系统的病变。

因此,中医治疗心血管疾病注重整体调理,通过调整人体的阴阳平衡、气血运行,来达到治疗疾病的目的。

在心血管疾病的治疗中,中药发挥着重要的作用。

许多中药具有改善心血管功能、调节血脂、抗血小板聚集、扩张血管等作用。

比如丹参,具有活血化瘀、通经止痛的功效。

现代研究表明,丹参中的有效成分能够扩张冠状动脉,增加心肌供血,改善心肌缺血缺氧状态,从而对冠心病等心血管疾病具有一定的治疗作用。

再如黄芪,具有补气升阳、固表止汗的作用。

研究发现,黄芪能够增强心肌收缩力,提高心输出量,对心力衰竭有一定的改善作用。

除了单味中药,中药复方在心血管疾病治疗中的应用也十分广泛。

如经典方剂“血府逐瘀汤”,由桃仁、红花、当归、生地、川芎等药物组成,具有活血化瘀、行气止痛的功效,常用于治疗冠心病心绞痛。

“炙甘草汤”由炙甘草、生姜、人参、生地、桂枝等组成,具有益气滋阴、通阳复脉的作用,可用于治疗心律失常等病症。

这些中药复方经过长期的临床实践验证,疗效确切,且副作用相对较小。

中医的非药物疗法在心血管疾病治疗中也具有独特的优势。

针灸作为中医的重要治疗手段之一,通过针刺穴位来调节人体的气血经络,从而改善心血管功能。

例如,针刺内关穴可以缓解心绞痛症状,调节心律失常。

推拿按摩则能够促进血液循环,缓解心脏负担。

此外,中医的食疗、气功、太极拳等方法也有助于心血管疾病患者的康复。

糖尿病合并冠心病患者临床护理的研究进展【摘要】本文综述了糖尿病合并冠心病患者临床护理的研究进展。

研究发现,这类患者发病机制复杂,需综合分析糖尿病和冠心病的影响因素。

临床护理策略包括定期监测血糖、血压、血脂,并进行个性化的干预措施。

药物治疗方面,心血管药物和降糖药物的联合应用获得了良好效果。

非药物治疗注重生活方式干预和心理护理。

结合护理实践案例分析,探讨了护理实践中的挑战和解决方案。

研究结果表明,综合治疗方案能有效控制糖尿病合并冠心病的病情。

展望未来,需要进一步深入探讨个性化治疗方案、强化患者自我管理意识。

【关键词】糖尿病,冠心病,合并症,临床护理,发病机制,药物治疗,非药物治疗,护理实践,案例分析,研究成果,未来研究方向。

1. 引言1.1 研究背景糖尿病和冠心病是两种常见的慢性疾病,其合并发生率逐渐增加。

研究表明,糖尿病患者合并冠心病的发病率、死亡率和并发症风险均较高,给患者的生活质量和健康造成了严重影响。

糖尿病合并冠心病的病理生理机制十分复杂,主要包括高血糖、炎症反应、血管内皮功能异常、血小板活化、氧化应激等多种因素的相互作用。

这些因素不仅加速了动脉粥样硬化的形成,也增加了心血管事件的风险。

在临床护理方面,根据糖尿病合并冠心病患者的具体情况,制定个性化的诊疗计划,包括药物治疗、非药物治疗、心理支持等综合干预措施。

及时并有效地管理糖尿病和冠心病,可以有效减少心血管事件的发生和提高患者的生活质量。

由于糖尿病合并冠心病的治疗难度较大,临床护理策略也在不断探索和完善。

本研究旨在总结近年来关于糖尿病合并冠心病患者临床护理的研究进展,为临床实践提供参考和指导。

1.2 研究目的糖尿病合并冠心病是一种常见的代谢性心血管疾病,临床上具有较高的发病率和病死率。

针对这一临床问题,本研究旨在探讨糖尿病合并冠心病患者的临床护理策略及治疗进展,从而提高患者的生存质量和降低疾病的危害。

研究的目的包括:分析糖尿病合并冠心病的发病机制,探讨目前临床护理策略的优势和不足,总结药物治疗和非药物治疗的最新进展,以及通过护理实践案例分析,提出有效的护理措施和指导,为临床实践提供参考依据。

养阴活血通络法治疗糖尿病周围血管病变的临床效果【摘要】养阴活血通络法是一种传统中医治疗方法,针对糖尿病周围血管病变的临床效果进行研究。

本文首先介绍了研究背景和治疗糖尿病周围血管病变的重要性,然后明确了研究目的。

接着详细阐述了养阴活血通络法的原理、临床试验设计、治疗方案及方法,通过对临床结果的分析和疗效评价,得出养阴活血通络法对糖尿病周围血管病变的治疗效果。

最后总结了治疗的临床意义,并展望了未来的研究方向。

通过本文的研究和讨论,强调了养阴活血通络法在治疗糖尿病周围血管病变中的重要作用,为临床医生提供了新的治疗思路和方法。

【关键词】养阴活血通络法、糖尿病、周围血管病变、临床效果、治疗、临床试验、疗效评价、养阴、活血、通络、临床意义、展望1. 引言1.1 研究背景糖尿病是一种常见的慢性疾病,严重威胁着人们的健康。

糖尿病周围血管病变是糖尿病的常见并发症之一,其发生与糖尿病对血管内皮细胞、平滑肌细胞和纤维细胞的损害密切相关。

随着糖尿病患者数量的增加,糖尿病周围血管病变对患者的危害也越来越受到重视。

针对糖尿病周围血管病变的治疗,传统的药物治疗效果不佳,且容易出现药物耐药性和不良反应。

探索一种安全、有效的治疗方法显得尤为重要。

养阴活血通络法作为传统中医药治疗方法之一,在治疗糖尿病周围血管病变方面具有悠久的历史和丰富的临床经验。

本研究旨在通过对养阴活血通络法治疗糖尿病周围血管病变的临床效果进行深入探讨,为糖尿病周围血管病变的治疗提供新的思路和方法,促进糖尿病患者的康复和健康。

1.2 治疗糖尿病周围血管病变的重要性治疗糖尿病周围血管病变的重要性是非常突出的。

糖尿病周围血管病变是糖尿病患者最常见的并发症之一,其发生率高、危害大且难以治愈,严重影响了患者的生活质量和健康状况。

周围血管病变主要表现为血管痉挛、血液循环不畅、微循环障碍等症状,容易导致严重的并发症如糖尿病足、糖尿病视网膜病变等,严重威胁患者的生命安全。

及时有效地治疗糖尿病周围血管病变对于减轻患者痛苦、延长患者寿命具有重要意义。

李文瑞教授治疗糖尿病学术思想及临床经验黄飞;闫小光;李秋贵;李怡【摘要】目的:探讨李文瑞教授应用中西医结合方法治疗糖尿病的临床思路。

方法:对李文瑞教授行医期间的治疗思路作分类整理。

结论:李老临证治疗糖尿病强调中西互参、取长补短,提倡中西结合、辨证为主、西为中用的临证理念,倡导辨证与辨病相结合、宏观与微观相结合的临证思路。

并通过对大量糖尿病人的诊治及对《内经》、《伤寒杂病论》的研究,主张用阴阳、脏腑、气血辨证合参,临证将其大致分为气虚型、阴虚型、气阴两虚型,并认为湿热中阻、瘀血阻络是导致多种并发症的主要因素。

【期刊名称】《陕西中医》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】3页(P208-210)【关键词】糖尿病/中西医结合疗法;中医师;李文瑞【作者】黄飞;闫小光;李秋贵;李怡【作者单位】北京医院北京100730;北京医院北京100730;北京医院北京100730;北京医院北京100730【正文语种】中文【中图分类】R587.1消渴病名,最早出自《素问·奇病论》:“此人必数食甘美而多肥也,肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴”。

《灵枢·五变》所云:“五脏皆柔弱者,善病消瘅”。

长期过食肥甘,醇酒厚味,损伤脾胃,致脾胃运化失司,积热内蕴,化燥伤津,消谷耗液,导致消渴。

《临证指南医案·三消》说:“心境愁郁,内火自燃,乃消症大病”;房事不节,劳欲过度,年老体衰,则肾精亏损,虚火内生,导致津液消灼发为消渴。

《千金要方·消渴消中门》曰:“凡人生放恣者众,盛壮之时,不自慎惜,快情纵欲,极意房中,稍至年长,肾精虚竭……此皆由房室不节所致也”。

《外台秘要·消渴消中》中说:“房室过度,致令肾气虚耗故也,下焦生热,热则肾燥,肾燥则渴”,说明房室过度,肾精虚竭与消渴的发病有一定关系;过服温燥药物,致使燥热内生,耗伤阴津,阴津亏损,发为消渴。

根据其临床表现特点,临床多按“上消”、“中消”、“下消”论治。

冠心病合并糖尿病的中西医结合治疗效果观察冠心病是一种由冠状动脉粥样硬化引起的心脏疾病,糖尿病是一种代谢性疾病,两者合并会导致心血管疾病的发展更加严重。

中西医结合治疗是一种将中医与西医相结合的治疗方法,通过综合运用中医和西医的理论和方法,达到治疗疾病的目的。

在中医治疗方面,针灸、中药和推拿等疗法被广泛应用于冠心病合并糖尿病的治疗中。

通过针灸可以调节患者体内的气血和阴阳平衡,改善心血管功能,提高心肌的供血和供氧能力。

中药则可以通过活血化瘀、调理气血等方式,改善患者的心血管病变,减少心血管事件的发生。

而推拿则可以通过按摩穴位、调理经络等方式,改善患者的心血管功能,减轻心脏负担,提高心脏的运转效率。

在西医治疗方面,药物治疗、介入治疗和手术治疗是主要手段。

药物治疗通过给予患者降血糖、降脂、降压等药物,控制糖尿病和冠心病的发展,减少心血管事件的发生。

介入治疗则通过支架植入、冠脉球囊扩张等方式,改善冠状动脉狭窄、恢复心肌供血,提高心脏功能。

手术治疗则通过心脏搭桥术、冠脉旁路手术等方式,改善患者的心脏功能,减轻心脏负担。

在中西医结合治疗中,中西医医生会根据患者的具体情况,综合运用中医和西医的方法,制定个体化的治疗方案。

比如对于冠心病合并糖尿病患者,可以通过采取针灸、中药调理心脏功能,控制糖尿病、降血糖、降脂、降压等药物治疗,再结合介入治疗或手术治疗,全方位地改善患者的心脏功能,达到治疗的目的。

通过对冠心病合并糖尿病的中西医结合治疗效果进行观察可以得出以下结论:中西医结合治疗可以有效改善冠心病合并糖尿病患者的心脏功能,减轻心脏负担,降低心血管事件的发生。

中医的针灸、中药和推拿可以通过调理气血,改善心脏供血和供氧能力,提高心脏功能。

西医的药物治疗、介入治疗和手术治疗可以通过控制糖尿病、降血糖、降脂、降压,改善冠状动脉狭窄、恢复心肌供血,提高心脏功能。

中西医结合治疗可以充分利用中医和西医的优势,使治疗更加全面,减少心血管事件的发生,提高治疗效果。

引言概述:糖尿病是一种常见的慢性代谢性疾病,由于现代生活方式和饮食结构的改变,糖尿病的发病率呈现上升的趋势。

中医作为一种综合性医学体系,对于糖尿病的治疗有着独特的见解和方法。

本文将基于中医理论与实践,介绍糖尿病中医治疗的经典病案,旨在为患者和临床医生提供参考和借鉴。

正文内容:1.查证辨证的重要性中医疾病治疗的核心是辨证论治,对于糖尿病而言更是如此。

辨证论治能帮助医生准确诊断病情、判断病因、确定治疗方案。

病案中的经典例子展示了查证辨证在治疗糖尿病中的应用。

2.改善饮食结构与调理脾胃糖尿病的发生与饮食结构紧密相关,中医治疗注重改善饮食结构的调控。

糖尿病中医治疗经典病案中,调理脾胃是其中一个重要环节。

通过调理脾胃,改善消化吸收功能,提高体内营养物质的利用率。

3.肝胆相照与疏肝理气中医认为糖尿病与肝脏功能紧密相关,病案中经过疏肝理气治疗的患者有明显改善。

肝胆相照,调理肝胆功能,能够改善糖尿病患者的血糖水平和胰岛素分泌。

病案中的例子显示,疏肝理气在糖尿病治疗中具有显著的疗效。

4.补肾壮腰与滋阴降火肾脏在中医理论中与糖尿病的发生和发展密切相关,补肾壮腰是糖尿病中医治疗的关键环节之一。

中医认为糖尿病中的阴虚阳亢症状可以通过滋阴降火的方法来缓解。

病案中经过补肾壮腰、滋阴降火治疗后,症状明显减轻,血糖稳定恢复正常水平。

5.心理调节与精神疏导糖尿病患者常伴有情绪波动和心理问题,影响治疗效果和生活质量。

中医治疗注重心理调节,通过精神疏导帮助患者保持积极乐观的心态。

病案中的例子展示了心理调节在糖尿病治疗中的重要性,对患者的康复起到了积极的作用。

总结:糖尿病中医治疗经典病案提供了对于糖尿病治疗的重要参考。

从辨证论治、改善饮食结构与调理脾胃、肝胆相照与疏肝理气、补肾壮腰与滋阴降火以及心理调节与精神疏导等多个角度,中医治疗为糖尿病患者提供了综合性的疗法。

综合运用这些方法,能够更好地帮助糖尿病患者控制病情、稳定血糖,提高生活质量。

益气养阴泄热逐瘀法治疗糖尿病冠心病的临床研究的开题报告一、研究背景糖尿病 (Diabetes Mellitus,DM)是指由于胰岛素分泌或作用障碍导致高血糖、糖尿及多种代谢障碍的常见疾病。

目前全球糖尿病患者已超过4.16亿,我国的糖尿病患者数量居世界之首。

长期高血糖易引起多种疾病,其中就包括冠心病 (Coronary Heart Disease,CHD)。

糖尿病合并冠心病的患者病死率高、预后差,严重影响了人们的健康和生活质量。

传统中医学认为,糖尿病的发生与气阴两虚、瘀毒内阻有关。

因此采用益气养阴、泄热逐瘀、清热解毒等中医治疗方法,并结合现代医学的药物治疗,对于糖尿病合并冠心病的治疗具有一定的优势。

二、研究内容1. 研究目的:探究采用益气养阴泄热逐瘀法治疗糖尿病冠心病的临床疗效。

2. 研究方法:选择糖尿病合并冠心病的患者,将其随机分为治疗组和对照组,治疗组采用益气养阴泄热逐瘀法联合西药治疗,对照组仅采用西药治疗。

观察治疗前后的血糖、血脂、心电图、心肌酶谱等指标并进行对比分析。

3. 研究意义:通过本研究,可以探究益气养阴泄热逐瘀法治疗糖尿病冠心病的临床疗效,并为中西医结合治疗糖尿病冠心病提供新的治疗方法和思路。

三、研究进度和计划本研究已完成研究背景、目的和方法的确定,采集研究对象相关指标的总体规划已完成。

接下来将开始实验室数据分析和人体临床试验的实施,预计将在一年内完成。

四、研究预期成果1. 探究益气养阴泄热逐瘀法治疗糖尿病冠心病的临床疗效。

2. 发现中西医结合治疗糖尿病冠心病的新思路和方法。

3. 为临床提供更全面、有效的治疗糖尿病冠心病的治疗方案。

津力达颗粒对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响1. 引言1.1 背景介绍冠心病是一种常见的心血管疾病,由于冠状动脉动脉粥样硬化导致心肌缺血、缺氧而引起的疾病。

2型糖尿病是一种代谢性疾病,患者血糖控制不良时易并发心血管疾病。

近年来,冠心病合并2型糖尿病的患者数量逐渐增多,给临床诊疗带来了挑战。

血管内皮是人体血管壁的内层,具有维持血管张力、调节血管通透性和内皮功能等重要生理功能。

在冠心病合并2型糖尿病患者中,血管内皮功能受损可能导致血管扩张功能下降、血液凝固增加、血管炎症发生,从而加重疾病进展和预后。

津力达颗粒是一种中药复方制剂,具有活血化瘀、调理脾胃、清热利湿等功效。

有研究表明,津力达颗粒对心血管疾病具有一定疗效,但其对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响尚不清楚。

本研究旨在探究津力达颗粒对这一人群血管内皮功能的影响,为临床治疗提供参考依据。

1.2 研究目的引言本研究旨在探讨津力达颗粒对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响。

随着心血管疾病和糖尿病发病率的增加,冠心病合并2型糖尿病已成为临床常见的疾病组合。

研究表明,2型糖尿病患者血管内皮功能受损,容易导致动脉粥样硬化和血栓形成,加重心血管事件的风险。

通过探讨津力达颗粒对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响,有望为预防和治疗这一人群的心血管疾病提供新的策略和思路。

本研究旨在揭示津力达颗粒在改善冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能方面的作用机制,为临床治疗提供科学依据和指导,有望为相关心血管事件的预防和降低提供新的临床证据。

2. 正文2.1 津力达颗粒的成分及作用机制津力达颗粒是一种传统中药制剂,主要由黄芪、当归、川芎、桃仁等中药材组成。

这些中药具有活血化瘀、补气养血、舒筋活络的功效,有助于改善心脏功能、调节血糖、降脂和抗氧化等作用。

津力达颗粒可以增加心脏血流量,改善心脏供血,调整心脏功能,降低心脏负荷,减少心肌缺血病变,从而改善心脏功能。

怎样运用中西医结合疗法治疗心血管疾病心血管疾病主要是指的患者自身的心脏血管,还有从心脏发出的血管出现了问题。

比如说冠状动脉粥样硬化心脏病,就是由于冠状动脉出现了粥样硬化,进而导致患者的血管变得越来越窄,患者心肌供血出现不足而导致的。

根据患者冠状动脉粥样硬化病变程度的不同,还有血管闭塞的程度各异,不同的发病时间,我们可以将其分为隐形心脏病、心绞痛、心肌梗死以及心源性猝死等不同的形式。

心血管疾病的治疗1、一般治疗通过对患者的饮食进行改变,控制自己的体重,进行一些适当的体育锻炼,不要抽烟酗酒等等,积极的配合治疗糖尿病还有高血压的疾病,服用一些药物进行控制,从而降低心绞痛和心肌梗死的发生率。

2、血管扩张剂我们常常使用的血管扩张剂有硝酸甘油以及硝酸异山梨酯,都能够有效的进行冠状动脉的扩张,缓解心绞痛的发作,本身有着不错的治疗效果。

还有β受体阻滞剂,包括美托洛尔,能够有效的阻断拟交感胺类对于患者心率还有心肌收缩力的刺激,保证患者的心率能够维持在正常水平,有效的改善患者的血压情况,降低心肌收缩力以及维持患者的心脏耗氧量,这类药物对于中轻度的高血压比较适用。

除此以外还有钙拮抗剂,能够有效的减轻患者的心肌耗氧量。

使患者的冠状动脉有所扩张,降低患者的血压,还能够有效的减低患者血液黏度,对于患有心绞痛合并高血压的患者特别适合服用。

3、调节血脂药物能够有效的降低患者胆固醇的药物有辛伐他汀还有阿托伐他汀,临床使用效果不错。

能够降低患者三酰甘油的药物有非诺贝特。

4、抗血小板药物这类药物能够有效的防治血栓的产生,比如说阿司匹林还有氯吡格雷,一旦患者存在有血栓,可以先使用溶解血栓的药物,以后在使用抗凝类的药物即可。

5、介入和外科手术治疗利用扩张的冠状动脉,能够在患者体内植入支架等方式,帮助患者建立通道,恢复动脉供血。

心血管疾病的中医治疗目前我们常用的治疗方式有活血化瘀法还有祛痰通络法,能够有效的进行治疗,改善患者病情。

对于出现心血瘀阻型的患者,需要进行活血化瘀,帮助患者疏通经络,行经止痛。

中医对心血管疾病的治疗方法心血管疾病是指影响心脏和血管系统正常功能的疾病,包括心绞痛、心肌梗死、心力衰竭、高血压等多种疾病。

中医药在中医理论的指导下,秉持“辨证论治”的治疗原则,通过中药治疗、针灸、推拿、气功、饮食疗法等综合手段,对心血管疾病进行治疗。

本文将从四个方面阐述中医对心血管疾病的治疗方法。

一、中药治疗心血管疾病中药治疗心血管疾病是中医的主要治疗方法之一。

根据中医理论,心血管疾病的发生与气虚、血瘀、痰浊等因素有关。

中药治疗心血管疾病的要点是调整气血的平衡,激活血液循环,改善心脏功能。

常用的中药有丹参、黄连、玄参等。

例如,栀子花疏肝解郁、理气和胃的功效,适用于高血压患者。

当患者出现头痛、眩晕、胸闷等症状时,可使用栀子花泡水或煮汤饮用,以达到舒缓症状、降低血压的效果。

二、针灸治疗心血管疾病针灸是中医药治疗心血管疾病的重要手段之一。

通过刺激人体经络,调整气血运行,改善心脑血液供应,从而起到治疗心血管疾病的作用。

常用的针灸穴位有合谷、内关、太冲等。

以合谷穴为例,合谷位于手背第一、二掌骨之间凹陷处,具有舒经活络、调和气血的作用。

通过针灸合谷穴,可以缓解心绞痛、高血压等症状,改善心血管功能。

三、推拿治疗心血管疾病推拿是中医传统疗法之一,通过手法的按摩、揉捏,活动筋骨、调理经络,以达到疏通血脉、促进血液循环的目的。

推拿治疗心血管疾病时,常选择背部、腹部、心包区等相关穴位进行推拿。

例如,针对心脏病患者,推拿医生可以通过按摩心包区,活动心经的运行,缓解心脏的负担,促进血液循环。

同时,推拿还可通过调整全身气血平衡的方式,改善内分泌状况,对于糖尿病导致的心血管并发症亦有一定效果。

四、饮食疗法治疗心血管疾病中医强调“药食同源”,在治疗心血管疾病中,合理的饮食搭配也起到重要作用。

根据中医理论,某些食物可以改善心脏功能、调整血液循环,并具有一定的药物功效。

例如,五谷杂粮、红枣、黑芝麻等食物富含多种维生素、矿物质,对于心血管疾病有一定的保护作用。

津力达颗粒对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响1. 引言1.1 研究背景冠心病合并2型糖尿病是一种常见的临床情况,其发病率逐年增加。

这两种病症的同时存在会增加患者的病情严重程度和治疗难度,同时也会增加患者的心血管事件风险。

血管内皮功能在心血管疾病中起着至关重要的作用,而2型糖尿病患者往往伴有血管内皮功能受损,这会进一步加剧其心血管疾病的发展。

本研究旨在探究津力达颗粒对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响,以期为临床治疗提供新的有效方法和依据,同时也为中医药在心血管疾病治疗中的应用提供科学依据。

1.2 研究目的研究目的是探讨津力达颗粒对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响,以更深入地了解该药物在治疗这一慢性病症中的作用机制。

通过对患者接受津力达颗粒治疗前后血管内皮功能的变化进行观察和检测,旨在验证津力达颗粒是否能够改善患者的血管功能,进而减轻疾病的症状和改善患者的生活质量。

本研究旨在为临床实践提供更多关于津力达颗粒在冠心病合并2型糖尿病患者治疗中的依据,为医生的诊疗决策提供科学参考。

通过本研究,希望能够为这一群体的患者提供更好的治疗选择,促进其康复和健康。

1.3 研究意义冠心病是一种常见的心血管疾病,合并2型糖尿病的患者更容易发生心血管并发症。

血管内皮功能是维持心血管系统健康的重要因素之一,而2型糖尿病患者往往存在血管内皮功能受损的情况。

津力达颗粒是一种中药制剂,据报道具有改善心血管疾病的作用,但其对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响尚未明确。

本研究旨在探讨津力达颗粒对冠心病合并2型糖尿病患者血管内皮功能的影响,以期为临床治疗提供新的思路和方法。

通过对津力达颗粒的作用机制进行研究,探讨其对血管内皮功能的影响,进一步揭示其在冠心病合并2型糖尿病患者中的作用机制,为临床治疗提供科学依据。

研究的意义在于为改善冠心病合并2型糖尿病患者的预后提供新的治疗策略,为中医药在心血管疾病治疗中的应用提供科学依据,为相关领域的研究提供参考和指导。

糖尿病治疗的中医中药辩证思路与方法糖尿病是一种慢性代谢性疾病,主要特征是血糖水平持续升高。

传统的中医学认为,糖尿病属于“消渴”范畴,即通过“消除渴欲”来缓解病情。

中医中药治疗糖尿病的辩证思路与方法,强调个体之间的差异,注重治疗的个体化。

下面将介绍一些常用的中医中药治疗糖尿病的辩证思路与方法。

1. 中医辨证治疗的思路在中医理论中,认为糖尿病的发病与饮食、情志、运动等多种因素有关。

中医辩证治疗的思路主要包括四个方面:辨证施治、调节饮食、锻炼身体、调畅情志。

首先,中医强调辨证施治,即根据患者的具体症状和体质特点进行治疗。

根据中医理论,糖尿病常见的辨证类型有气阴两虚、脾胃湿热、肝肾阴虚等。

针对不同的辨证类型,中医会采用不同的中药进行治疗。

其次,中医认为饮食对于糖尿病的治疗至关重要。

中医强调调节饮食,主张合理配餐,控制碳水化合物的摄入量,避免过度进食高糖食物。

同时,中医还推崇“以脾为中”,强调脾胃的调养,以提高食物的消化吸收能力。

此外,中医强调适度运动对于糖尿病的治疗也非常重要。

运动可以提高身体的代谢率,增加肌肉的敏感性,有助于降低血糖水平。

但注意运动的时机和强度,避免过度运动导致低血糖。

最后,中医注重调畅情志对糖尿病的影响。

情志不畅常常导致气机郁滞,影响脏腑功能。

中医提倡通过调节情绪、保持心情舒畅,以增强机体的抵抗力,有助于控制糖尿病的进展。

2. 中药治疗的方法在中医中药治疗糖尿病时,常使用一些具有降血糖作用的药物。

目前临床应用比较广泛的中药有苦瓜、山药、黄芪、金银花等。

这些药物能够调节胰岛功能、降低血糖浓度,并且对各种辨证类型的糖尿病都有一定的疗效。

例如,苦瓜被广泛认为是一种治疗糖尿病的良药。

中医认为苦瓜具有凉血降糖、调节胰岛功能的作用。

现代研究也发现,苦瓜中的活性成分能够增加胰岛素的分泌,降低血糖水平。

此外,山药也是治疗糖尿病的常用药物之一。

中医认为,山药能够补脾胃、健脾益气,对于脾胃虚弱、消渴症状明显的糖尿病患者有良好的疗效。

中医治疗心血管疾病合并糖尿病的临床思路

目的探讨中医治疗心血管疾病合并糖尿病患者的临床治疗思路。

方法选取我院2010年1月~2013月年1月收治的60例心血管疾病合并糖尿病患者的临床资料,随机分为观察组(30例)和对照组(30例)。

对照组患者行常规原发心血管疾病和糖尿病西医治疗,观察组患者在行常规原发心血管疾病和糖尿病西医治疗的基础上加用中药处方疗法。

30d后进行临床效果的观察比对,比较两组患者的临床疗效。

结果观察组临床疗效优于对照组:总有效率观察组为86.84%,对照组为65.79%,两组差异有统计学意义(P<0.05);治疗组生活质量评分改善优于对照组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。

结论对心血管疾病合并糖尿病患者可用中西医结合治疗,提升治疗效果,改善患者的生存质量,有临床推广价值。

标签:心血管疾病;糖尿病;中医治疗;临床心血管疾病是糖尿病患者主要的并发症之一,糖尿病心血管病并发症包括心脏和大血管上的微血管病变、心肌病变、心脏自主神经病变和冠心病等[1]。

心血管疾病是糖尿病患者的主要死亡原因之一,相反,糖尿病也可能增加患者心血管疾病的发生率。

为探讨中医治疗在心血管疾病合并糖尿病的疗效,选取2010年1月~2013年1月我院诊治的60例心血管疾病合并糖尿病患者作为研究对象,现将具体情况报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取2010年1月~2013年1月我院诊治的60例心血管疾病合并糖尿病患者的临床资料,全60例患者分为观察组和对照组。

观察组30例:男18例,女12 例;年龄36~79岁,平均(63±

2.7)岁。

对照组30例:男16例,女14 例;年龄37~80岁,平均(63±

3.1)岁。

两组一般资料无统计学意义(P <0.05)。

1.2 方法对照组:行西医常规治疗,治疗方案:胰岛素注射和他丁类药品服用。

观察期1个月。

观察组:观察组患者在行常规原发心血管疾病和糖尿病西医治疗的基础上加用中药处方疗法。

辨证属肝肾气阴两虚型方用生地30g、山萸肉10g、枸杞子20g、太子参15g、天花粉30g、葛根15g、元参30g,辅以丹参30g。

辨证属脾肾气阳两虚型用黄芪30g、党参20g、茯荟30g、生地20g、仙灵脾15g、猪荅30g、泽泻15g、泽兰15g、木瓜30g,辅以丹参30g。

辨证属心肾气阳两虚者方用生脉饮合五苓散加减人参、五味子各10g、麦冬20g、猪苓30g、茯苓30g、泽泻15g、桂枝6g、葶苈子30g辅以丹参30g活血。

观察期1个月。

1.3疗效判定标准治疗15d和30d对患者进行疗效判定,显效:患者糖尿病症状得到明显缓解,血压控制在正常范围且稳定。

有效:糖尿病症状减轻,血压较治疗前下降且趋于正常。

无效,糖尿病症状无改善或加重,血压未见改善甚至升高。

总有效率=(显效人数+有效人数)/总人数×100%。

1.4统计学分析研究中所得到的相关数据采用SPSS 13.0统计学数据处理软件进行处理分析,组间进行x2分析及T值检验,以P<0.05为差异具有统计学

意义[2]。

2结果

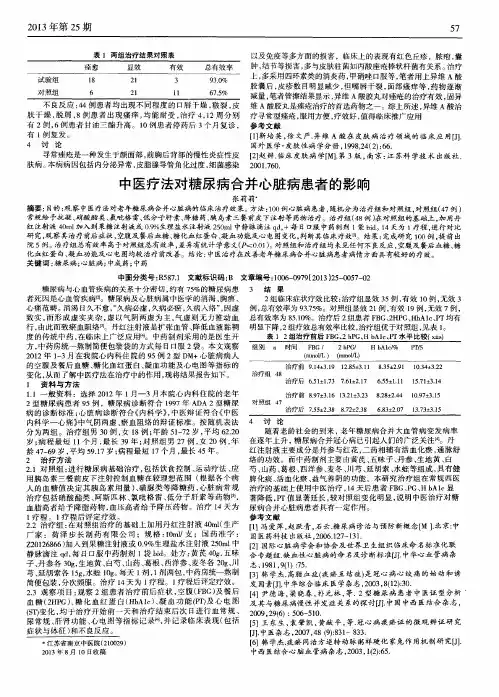

2.1观察组与对照组临床疗效统计结果见表1。

观察组临床疗效优于对照组:其中观察组显效12例,有效15例,无效3例,总有效率观察组为90%,对照组显效10例,有效13例,无效7例,为76.67%,两组差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 观察组和对照组治疗前后生活质量比较见表2。

观察组治疗后生活质量优治疗前,且治疗后生活质量观察组优于对照组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。

3讨论

心血管疾病合并糖尿病,目前中医界普遍认为主要是虚证,或本虚夹实证,本虚为主,标实为辅,气虚是因又是果,标实主要是果[2]。

心血管疾病合并糖尿病,是临床常见病,也是现代难治病,近年来,其发病率日益增高,为最严重的合并症之一。

病变分为两种类型,即大血管病变和糖尿病性微血管病变。

大血管病变理论上与非糖尿病者相似,主要侵犯主动脉、冠状动脉、脑动脉、肾动脉、周围动脉等大中动脉,临床表现为高血压及高血压(及动脉硬化)性心脏病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、心肌梗塞、脑出血、脑血栓形成及周围血管病变等。

糖尿病性微血管病变为糖尿病的特征性合并症,分布广泛,以肾脏及眼底病变为典型。

分型辨证治疗心血管疾病合并糖尿病,是当今临床最常用的辨证论治模式,有根据气血阴阳虚实盛衰分型者,有结合脏腑辨证,病因辨证方法分型者,实际上是在继承多种传统辨证方法的基础上所进行的一种综合辨证方法。

目前临床治疗中,中医药降血糖作用尚未得到充分发挥,其治糖尿病的地位仍是作为现代医学的辅助疗法。

但从大量临床病例中观察到,加用中医药治疗,能够减少降糖西药的用量,明显改善糖尿病及其并发症的症状[3]。

客观指标证实,中药可以降血糖、降血脂、改善糖耐量和微循环,因此中药对于慢性合并症有较好的确切的预防和治疗作用,在这方面有着很大的潜能,亟待进一步研究总结。

参考文献:

[1]苏娜,徐珽,唐尧.心血管疾病合并糖尿病患者的循证药物治疗[J].中国药房,2012(14):1330.

[2]项磊,刘菊妍.金元四大家论治消渴思想探析[J].江苏中医药,2009.4(08):7-8.

[3]中國医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2010年版)[S].中国糖尿病杂,2012(01):1-37.。