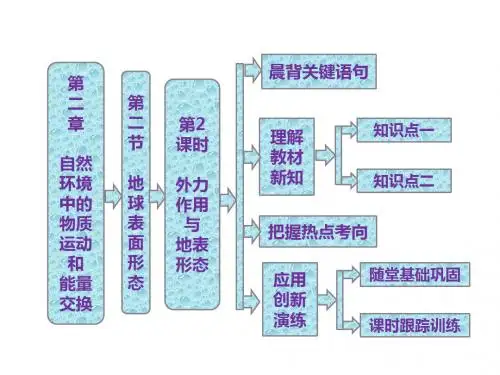

正式第二章第二节第2课时

- 格式:pptx

- 大小:4.88 MB

- 文档页数:37

第2课时外力作用和地表形态知识点一外力作用和地表形态1.外力作用(1)表现形式:风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等。

(2)对地表影响:其结果使地表趋于平坦。

2.外力作用对地表形态的塑造(2)风力作用【思考】一首《长江之歌》抒发了中华儿女对长江的无限赞美之情。

试分析说明长江上、中、下游主要的外力作用和地貌。

提示:上游地区:侵蚀、搬运为主,多峡谷;中游地区:搬运、堆积作用为主,多冲积平原;下游地区:堆积作用为主,多冲积平原、三角洲。

材料一“云中的神啊,雾中的仙,神姿仙态桂林的山”,许多地貌往往鬼斧神工。

侵蚀作用是大自然的雕塑师,在内力作用的基础上精心“雕刻”,使大自然变得更加千姿百态。

流水、风力、冰川、海浪等对地表的侵蚀作用不同,影响范围、强度及地貌的影响也不同。

下面是三幅侵蚀地貌景观图。

(1)结合材料探究:①上述三种地貌中,由风力侵蚀作用形成的是________,列举常见的风蚀地貌。

②流水侵蚀作用包括冲蚀和溶蚀两种形式,三幅图所示的地貌是流水冲蚀作用形成的是________;冲蚀作用对地貌的影响是什么?由流水的溶蚀作用形成的是________________________________________________________________________,其分布地区主要在哪里?提示:①图B常见的风蚀地貌还有风蚀洼地、风蚀柱、风蚀城堡等。

②图A它对地貌的主要影响是使坡面破碎、沟壑纵横。

图C其主要分布地区是高温多雨的中低纬度的可溶性岩石分布地区。

材料二陆地上的沉积作用可分为风、流水、冰川和海浪等沉积类型,类型不同,其形成的地貌形态和分布地区也不同。

例如,在干旱、半干旱地区,大风不断地把地表沙尘、碎屑等物质吹起后搬走,等风速降低后,这些物质便堆积下来,形成沙丘和沙漠边缘的黄土堆积地貌;当河水的流速降低后,水中的泥沙便逐渐堆积下来,在不同河段形成不同的地貌形态。

下面四幅图表示四种沉积地貌。

(2)结合材料探究:①冰川沉积物和流水沉积物特点有何不同?②A、B、C三图中表示风力沉积地貌的是________。

第2课时 烯烃的加成、氧化规律[核心素养发展目标] 1.掌握单烯烃的加成反应、加聚反应。

2.掌握二烯烃的加成反应。

3.掌握烯烃的氧化规律。

一、烯烃的加成规律1.单烯烃的加成(1)对称单烯烃的加成CH 3CH==CHCH 3+Br 2―→CH 3—CH==CH—CH 3+HBr ――→催化剂△(2)不对称单烯烃的加成 CH 3—CH==CH 2+HBr ――→催化剂△⎩⎪⎨⎪⎧ (主要产物)(次要产物)研究发现,当不对称单烯烃与卤化氢发生加成反应时,通常“氢加到含氢多的不饱和碳原子的一侧”,即遵循马尔科夫尼科夫规则(简称马氏规则)。

2.二烯烃的加成二烯烃是分子中含有两个碳碳双键的烯烃。

(1)n (CH 2==CH—CH==CH 2)∶n (Br 2)=1∶1的两种加成方式(2)CH 2==CH—CH==CH 2与足量Br 2的完全加成CH 2==CH—CH==CH 2+2Br 2―→。

3.烯烃的加聚反应 (1)二烯烃的加聚反应:n CH 2==CH—CH==CH 2――→催化剂CH 2—CH==CH—CH 2催化剂(2)多个烯烃的加聚反应:n CH2==CH2+n CH2==CH—CH3――→1.β-月桂烯的结构如图所示,一分子该物质与两分子溴发生加成反应的产物(只考虑位置异构)理论上最多有()A.2种B.3种C.4种D.6种2.现有两种烯烃:CH2==CH2和。

它们的混合物进行聚合反应,则聚合反应的产物中含有如下四种物质中的()①CH2—CH2②③④A.①④B.③C.②D.①②④二、烯烃的氧化规律烯烃与酸性KMnO4溶液的反应规律烯烃与酸性KMnO4溶液反应的生成物会因烯烃的结构不同而不同:烯烃被氧化的部分CH2==RCH==氧化产物CO2、H2O(酮)1.下列烯烃被酸性高锰酸钾溶液氧化后产物中可能有乙酸的是()A.CH3CH2CH==CHCH2CH2CH3 B.CH2==CH(CH2)3CH3C.CH3CH==CHCH==CHCH3 D.CH3CH2CH==CHCH2CH32.(2021·银川高二月考)已知某种烯烃经臭氧氧化后,在Zn存在下水解,可得到醛和酮。

⾼中⽣物第⼆章第⼆节第2课兴奋在神经元之间的传递和⼈脑的⾼级功能学案苏教版必修第2课时兴奋在神经元之间的传递和⼈脑的⾼级功能学习⽬标1.说明兴奋在神经元之间的传递。

2.简述神经系统的分级调节。

3.概述⼈脑的⾼级功能。

|基础知识|⼀、兴奋在神经元之间的传递(1)结构基础:突触。

①概念:⼀个神经元与另⼀个神经元或其他细胞相互接触,并发⽣信息传递和整合的部位。

②结构基础:突触前膜、突触间隙和突触后膜。

(2)传递过程:神经元兴奋――→传导突触⼩体――→突触⼩泡释放神经递质→作⽤于突触后膜→下⼀神经元产⽣兴奋或抑制。

(3)传递⽅向:单⽅向。

原因:神经递质存在于突触⼩体的突触⼩泡中,只能由突触前膜释放后作⽤于突触后膜,再使后⼀个神经元产⽣兴奋或抑制。

⼆、⼈脑的⾼级功能1.脑的组成及功能(1)⼤脑:⼤脑⽪层是⾼级神经活动的结构基础,其上有语⾔、听觉、视觉、运动等⾼级中枢,调节⼈体各项⽣命活动。

(2)⼩脑:重要的运动调节中枢。

(3)脑⼲:内部有许多重要的⽣命活动中枢,如⼼⾎管中枢、呼吸中枢等。

2.语⾔中枢(1)⼈脑特有的⾼级功能是语⾔功能,左侧⼤脑半球在语⾔活动功能上占优势。

(2)组成及受损症状①书写性语⾔中枢,受损后出现失写症。

②视觉性语⾔中枢,受损后出现失读症。

③运动性语⾔中枢,受损后出现运动性失语症。

④听觉性语⾔中枢,受损后出现听觉性失语症。

3.⼤脑⽪层不同部位的关系及其意义各⾃具有不同的分⼯,⼜相互协调,共同调控机体各部分的活动,以适应内外环境的变化。

|⾃查⾃纠|1.兴奋在神经纤维上和突触间都是双向传导的(×)2.在突触后膜上发⽣电信号→化学信号→电信号的转换(×)3.听觉性⾔语区(H区)受损伤后听不见别⼈说话(×)4.完成呼吸、排尿、阅读反射的神经中枢依次是脑⼲、脊髓、⼤脑⽪层(√)5.针刺指尖引起的缩⼿反射属于低级中枢控制的⾮条件反射(√)|图解图说|★某些神经抑制或阻断类药物作⽤于突触处,能够抑制递质与受体的结合,从⽽阻断兴奋的传递。

高中化学学习材料第2课时发展中的化学电源一、原电池工作原理的应用1.加快氧化还原反应速率如实验室用Zn和稀H2SO4(或稀HCl)反应制H2,常用粗锌,它产生H2的速率快。

原因是粗锌中的杂质和锌、稀H2SO4形成________,加快了反应,使产生H2的速率加快。

2.比较金属的活动性强弱原电池中,一般活动性强的金属为____极,活动性弱的金属为____极。

例如有两种金属A和B,用导线连接后插入到稀硫酸中,观察到A极溶解,B极上有气泡产生,由原电池原理可知,金属活动性______。

3.设计原电池已知一个氧化还原反应,首先分析找出氧化剂、还原剂,一般________为负极材料(或在负极上被______),________(电解质溶液中的阳离子)在正极上被还原。

例如,利用Cu +2AgNO3===Cu(NO3)2+2Ag的氧化还原反应可设计成如图所示的原电池,该原电池的电极反应式为:负极(Cu):______________________(氧化反应)正极(C):________________________(还原反应)4.化学电源人们利用原电池原理,将______能直接转化为____能,制作了多种电池。

如干电池、蓄电池、充电电池、高能燃料电池等,以满足不同的需要。

在现代生活、生产和科学技术的发展中,电池发挥着重要的作用,大至宇宙火箭、人造卫星、飞机、轮船,小至电脑、电话、电子手表、心脏起搏器等,都离不开各种各样的电池。

二、发展中的化学电源1.干电池普通锌锰干电池电池组成:____作负极;位于中央的顶盖带有__________作正极;电解质是______糊。

负极反应为________________。

2.充电电池充电电池是一种____________。

充电放电可循环进行,至一定周期后终止。

最早也是使用最广泛的是铅蓄电池,______是Pb,______是PbO2,电解质是________。

封闭式体积小的充电电池——镍镉电池,负极是________,正极是__________,电解质是__________。

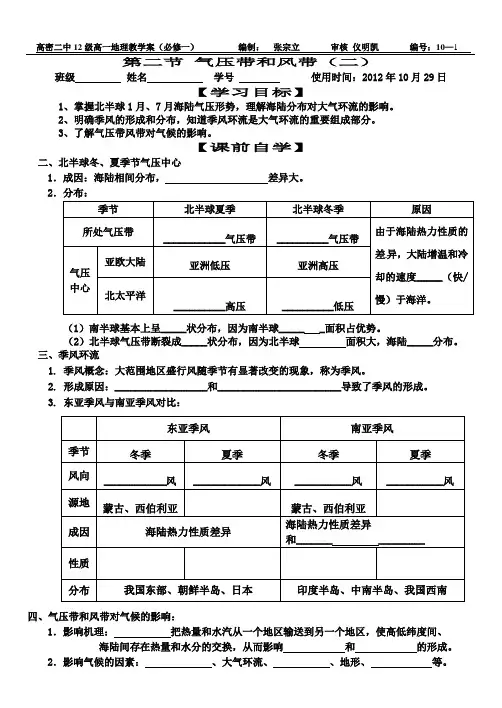

第二节 气压带和风带(二)班级 姓名 学号 使用时间:2012年10月29日【学习目标】 1、掌握北半球1月、7月海陆气压形势,理解海陆分布对大气环流的影响。

2、明确季风的形成和分布,知道季风环流是大气环流的重要组成部分。

3、了解气压带风带对气候的影响。

【课前自学】二、北半球冬、夏季节气压中心1.成因:海陆相间分布, 差异大。

2.分布:(1)南半球基本上呈_____状分布,因为南半球_____ _面积占优势。

(2)北半球气压带断裂成_____状分布,因为北半球 面积大,海陆_____分布。

三、季风环流1. 季风概念:大范围地区盛行风随季节有显著改变的现象,称为季风。

2. 形成原因:__________________和________________________导致了季风的形成。

3. 东亚季风与南亚季风对比:四、气压带和风带对气候的影响:1.影响机理: 把热量和水汽从一个地区输送到另一个地区,使高低纬度间、 海陆间存在热量和水分的交换,从而影响 和 的形成。

2.影响气候的因素: 、大气环流、 、地形、 等。

季节 北半球夏季 北半球冬季 原因所处气压带 ____________气压带 __________气压带由于海陆热力性质的差异,大陆增温和冷却的速度_____(快/慢)于海洋。

气压中心 亚欧大陆 亚洲低压 亚洲高压 北太平洋 __________高压 __________低压 东亚季风 南亚季风 季节 冬季 夏季 冬季 夏季 风向 ____________风 _____________风 ___________风 ___________风源地 蒙古、西伯利亚 蒙古、西伯利亚 成因 海陆热力性质差异 海陆热力性质差异 和_______ _________ 性质分布我国东部、朝鲜半岛、日本 印度半岛、中南半岛、我国西南【课堂导学】一、复习检测1.简述三圈环流的形成;2.指图说明气压带、风带的分布二、重难点突破1.气压中心的成因及分布:由于地表并非均匀,北半球在海陆分布、地形起伏的影响下,使呈带状分布的气压带被分裂成一个个高、低气压中心。

第2课时神经冲动在突触处的传递[学习目标] 1.认识突触的结构。

2.解释突触的传递过程和特点。

1.突触的结构与类型(1)突触的概念:前一个神经元的轴突末梢的细小分支处膨大,与下一个神经元的树突或胞体相接触。

两个神经元相接触部分的细胞膜以及它们之间微小的缝隙,共同形成了突触。

(2)突触的结构(3)突触的常见类型①神经元之间的突触甲:轴突—胞体型,表示为。

乙:轴突—树突型,表示为。

此处,还存在轴突—轴突型。

②神经肌肉接点也称为突触。

2.神经冲动在突触处的传递(1)传递过程和特点①过程(以乙酰胆碱为例):神经冲动传至轴突末梢→突触小泡移向突触前膜并与之融合释放乙酰胆碱到突触间隙→乙酰胆碱扩散到突触后膜的受体附近→乙酰胆碱和乙酰胆碱受体结合→离子通道开放,钠离子内流→突触后膜去极化,产生动作电位→与受体结合的乙酰胆碱被相应的酶水解。

②特点:单向传递,原因是神经递质只能从突触前膜释放。

(2)信号转换:电信号→化学信号→电信号。

判断正误(1)突触间隙的液体是组织液()(2)突触仅存在神经元之间()(3)突触后膜可以是下一个神经元的胞体或树突膜()(4)神经递质释放到突触间隙的过程是胞吐,体现细胞膜的流动性()(5)神经递质都是生物大分子()(6)突触前膜释放神经递质,以及神经递质通过突触间隙都消耗能量()(7)神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋()答案(1)√(2)×(3)√(4)√(5)×(6)×(7)×特别提醒(1)神经递质的种类很多,主要有乙酰胆碱、氨基酸类、5-羟色胺、多巴胺等,不是蛋白质等生物大分子。

(2)神经递质释放到突触间隙的过程是胞吐,需要消耗能量且体现了膜的流动性;神经递质以扩散方式通过突触间隙,不需消耗能量。

(3)神经递质与突触后膜上的受体结合,突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化。

(4)神经递质有兴奋性和抑制性两种,会使下一个神经元兴奋或抑制。