十七年戏剧

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:11

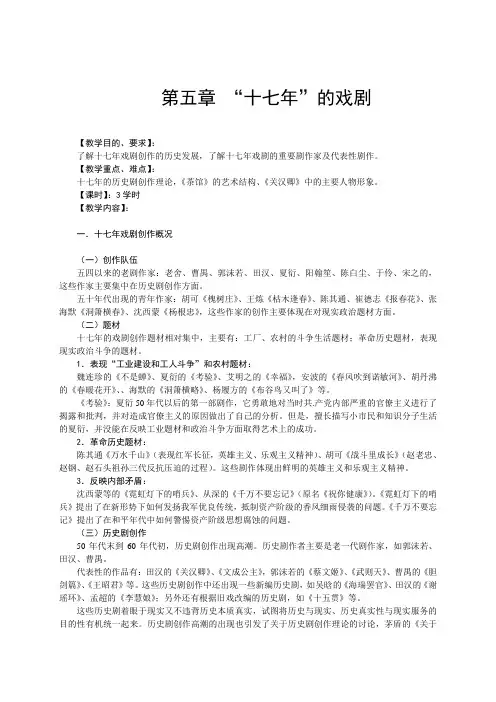

第五章“十七年”的戏剧【教学目的、要求】:了解十七年戏剧创作的历史发展,了解十七年戏剧的重要剧作家及代表性剧作。

【教学重点、难点】:十七年的历史剧创作理论,《茶馆》的艺术结构、《关汉卿》中的主要人物形象。

【课时】:3学时【教学内容】:一.十七年戏剧创作概况(一)创作队伍五四以来的老剧作家:老舍、曹禺、郭沫若、田汉、夏衍、阳翰笙、陈白尘、于伶、宋之的,这些作家主要集中在历史剧创作方面。

五十年代出现的青年作家:胡可《槐树庄》、王炼《枯木逢春》、陈其通、崔德志《报春花》、张海默《洞箫横春》、沈西蒙《杨根忠》,这些作家的创作主要体现在对现实政治题材方面。

(二)题材十七年的戏剧创作题材相对集中,主要有:工厂、农村的斗争生活题材;革命历史题材,表现现实政治斗争的题材。

1.表现“工业建设和工人斗争”和农村题材:魏连珍的《不是蝉》、夏衍的《考验》、艾明之的《幸福》,安波的《春风吹到诺敏河》、胡丹沸的《春暖花开》、、海默的《洞箫横略》、杨履方的《布谷鸟又叫了》等。

《考验》:夏衍50年代以后的第一部剧作,它勇敢地对当时共.产党内部严重的官僚主义进行了揭露和批判,并对造成官僚主义的原因做出了自己的分析。

但是,擅长描写小市民和知识分子生活的夏衍,并没能在反映工业题材和政治斗争方面取得艺术上的成功。

2.革命历史题材:陈其通《万水千山》(表现红军长征,英雄主义、乐观主义精神)、胡可《战斗里成长》(赵老忠、赵钢、赵石头祖孙三代反抗压迫的过程)。

这些剧作体现出鲜明的英雄主义和乐观主义精神。

3.反映内部矛盾:沈西蒙等的《霓虹灯下的哨兵》、从深的《千万不要忘记》(原名《祝你健康》)。

《霓虹灯下的哨兵》提出了在新形势下如何发扬我军优良传统,抵制资产阶级的香风细雨侵袭的问题。

《千万不要忘记》提出了在和平年代中如何警惕资产阶级思想腐蚀的问题。

(三)历史剧创作50年代末到60年代初,历史剧创作出现高潮。

历史剧作者主要是老一代剧作家,如郭沫若、田汉、曹禺。

第五章 十七年戏剧一、教学目的:通过本章的学习,着重掌握十七年戏剧创作发展状况,了解一系列重要剧作家和他们在本时期的代表作;熟知重点作家和他们的剧作的思想内容和艺术特色、艺术成就,并能在阅读原著的基础上,结合所学文学理论知识和文学史知识,对剧本的思想内容和主人公形象做出客观的分析评价。

二、教学方法:1、以面授为主。

2、使用多媒体课件。

三、本章重点:本章着重介绍的是十七年戏剧创作发展的有关情况,重点讲授郭沫若、田汉、老舍的戏剧创作,对其代表性作品的创作背景、主题思想、艺术特色、艺术风格、艺术成就进行深入的分析;根据作家的不同,讲授的侧重点也有所不同,其中,最为重要的是老舍和他的《茶馆》,它既是老舍本人的代表作,也是中国当代戏剧史上最为成功、艺术成就最高的话剧之一,应当引起足够重视。

四、本章的难点:1、了解戏剧在本时期当代文学史占有的地位和所扮演的特殊角色,总结其中的经验教训。

2、对郭沫若、田汉历史剧创作的背景、立意、艺术表现进行全面的了解和认识,并做出合乎文学史发展实际的评价。

3、对老舍的《茶馆》所取得的巨大的思想和艺术成就进行有针对性的把握。

五、主要内容:第一节、十七年戏剧概述一、 本时期戏剧发展取得的成就1、推陈出新”的戏曲变革:在“百花齐放,推陈出新”方针的指导下,出现了两次戏曲变革高潮。

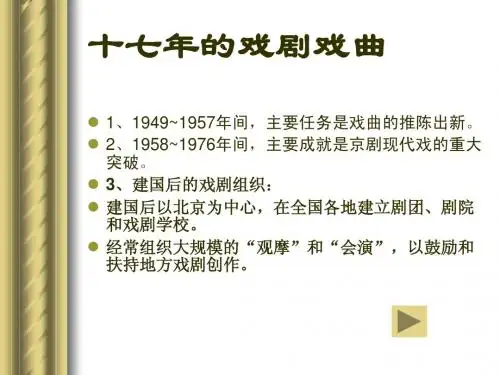

第一次是在 1949至1957年,主要任务和成就体现在对传统剧目的“推陈出新”。

1958至1976年,以京剧现代戏改革为标志,戏曲发生了第二次重大变革,出现了新的高潮。

吴晗的《海瑞罢官》、田汉的《谢瑶环》、孟超的《李慧娘》是60年代初诞生的优秀新编历史剧。

2、高潮迭起的话剧创作:建国初期,话剧走在关注新生活的前列,老舍的《龙须沟》被誉为反映社会主义新时代人民生活的开山之作;胡可的《战斗里成长》描写了全国解放前夕部队生活。

在 1956至1957年,出现了“第四种剧本”浪潮。

杨履芳的话剧《布谷鸟又叫了》,反映了农村青年积极参加社会主义建设,追求自由恋爱、自主婚姻的新思想。

《“十七年”蒙古戏剧文学研究》篇一标题:十七年蒙古戏剧文学研究一、引言自蒙古戏剧文学的兴起至今已有数百年历史,其丰富的内容和深厚的文化内涵使得其成为了文化研究领域的一个重要课题。

本篇论文将重点回顾过去十七年蒙古戏剧文学研究的历程,对其成果和未来发展趋势进行深入探讨。

二、十七年蒙古戏剧文学研究回顾(一)早期研究阶段在早期的研究阶段,学者们主要关注于蒙古戏剧文学的历史背景、剧作家的生平事迹以及戏剧作品的基本内容。

这些研究为我们深入理解蒙古戏剧文学的起源、发展和演变提供了重要的基础。

(二)中期研究阶段随着研究的深入,学者们开始关注蒙古戏剧文学的文学性、艺术性和社会性。

他们从文学理论、艺术手法、社会背景等多个角度对蒙古戏剧文学进行了深入研究,取得了许多重要的研究成果。

(三)近年来的研究趋势近年来,随着跨文化研究的兴起,蒙古戏剧文学的跨文化研究成为了一个新的研究方向。

学者们开始关注蒙古戏剧文学与其他文化的交流与影响,以及其在全球化背景下的传播与接受。

此外,数字技术也为蒙古戏剧文学的研究提供了新的方法和手段。

三、十七年研究成果分析(一)蒙古戏剧文学的文学性研究学者们对蒙古戏剧文学的文学性进行了深入研究,从题材、人物、情节、语言等多个方面对其进行了分析和解读。

这些研究不仅揭示了蒙古戏剧文学的文学价值,也为我们更好地理解和欣赏其作品提供了理论支持。

(二)蒙古戏剧文学的艺术性研究蒙古戏剧文学的艺术性是近年来研究的热点之一。

学者们从音乐、舞蹈、舞台设计、表演等多个角度对其进行了深入研究,揭示了蒙古戏剧文学独特的艺术魅力。

(三)蒙古戏剧文学的社会性研究社会性是蒙古戏剧文学的一个重要特征。

学者们从社会背景、文化传承、民族心理等多个角度对其进行了研究,揭示了其在社会文化生活中的重要地位和作用。

四、未来发展趋势及挑战(一)未来发展趋势随着跨文化研究的深入和数字技术的发展,蒙古戏剧文学的研究将更加多元化和全面化。

未来,学者们将继续关注蒙古戏剧文学与其他文化的交流与影响,以及其在全球化背景下的传播与接受。

十七年戏剧一、十七年戏剧概述1、当代戏曲改革1949-1957年间,戏曲改革主要历史任务是进行戏曲的推陈出新;1958-1966年间,戏曲改革的历史使命是京剧现代戏的革命;进入新时期以后,戏曲改革的主要内容和特征则是戏曲的“戏曲化”和“现代化”。

毛泽东在1942年提出了戏曲的“推陈出新”,1944年又提出了“旧剧革命”问题,解放后他发起了“百花齐放、推陈出新”的戏曲改革方针。

第一次戏曲改革发生在1949-1957年间,主要内容和成就是传统剧目的“推陈出新”——即“改戏”。

在剧目上,把宣扬封建迷信思想和封建伦理道德剧清除了舞台,纯洁和净化了戏曲舞台;对一些剧目的思想进行了改造,抑浊扬清;一批话剧改造者加盟戏曲队伍,新的戏剧理念的传播,提高了传统戏曲的艺术水准。

出现了如京剧《白蛇传》、越剧《梁山伯与祝英台》、昆曲《十五贯》等。

第二次戏曲改革是在1958-1976年间。

主要成就是京剧现代戏的重大突破,使京剧现代戏成为一种新样式而得到观众承认。

革命现代京剧对传统形式的变革主要有:吸收融合了话剧的写实观念,采用写实布景,打破了“随意赋形”的传统舞美体制;把话剧的分场、分幕用于戏曲,戏曲的情节更为集中,使戏曲的时空不固定原则发生了变革;打破了京剧的脸谱化,依照生活真实来刻画人物;改变了传统戏曲“千部一腔”的音乐体制,歌剧和交响乐被引入京剧,新唱腔、新板式和人物主题音乐运用于现代京剧。

出现了《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》等京剧现代戏。

弊端是:话剧加唱的模式流行;京剧现代戏“样板化”一统天下。

2、当代话剧的变革话剧是当代戏剧的主力。

新中国初期的话剧主要是反映各族人民在新社会里翻身解放、当家作主的喜悦和自豪,以及由此而产生的主人翁责任感和崭新的精神风貌。

但也存在概念化、公式化的倾向。

1956年出现了当代话剧创作的第一次高潮——“第四种剧本”。

主要体现在对“人性”、“人道主义”禁区的突破,大胆描写人的爱情、情操、道德和复杂内心世界;二是对只准歌颂,不准暴露禁区的突破,大胆的干预生活,揭露现实生活中存在的矛盾和冲突。

如剧本《同甘共苦》(岳野)、《布谷鸟又叫了》(杨履方)、《洞箫横吹》(海默)等。

1958-1962年间,出现了一个历史剧创作的高潮。

如郭沫若的《蔡文姬》、《武则天》,田汉的《关汉卿》、《文成公主》,老舍的《神拳》、曹禺的《胆剑篇》等。

其主要内容表现为一是为历史人物翻案;二是以发掘历史精神鼓舞今人;三是总结历史经验以警后人;四是歌颂历史人物。

1962年后,出现了“社会主义教育剧”的繁盛:图解阶级斗争的如《夺印》,为错误思想张目的如《千万不要忘记》、《年轻的一代》等。

3、当代歌剧的发展两种倾向:一是倾向于话剧,音乐采用西方歌剧与中国传统戏曲的结合,如《白毛女》;一是完全倾向于西方歌剧。

1957年后,掀起了歌剧的一个高潮,出现了《红霞》(1957)、《洪湖赤卫队》(1958)、《刘三姐》(1960)、《红珊瑚》(1960)、《江姐》(1964)等作品。

他们的特征是:情节结构倾向于戏曲,具有传奇色彩;歌唱、说白与表演并重;音乐大多采用民歌和传统戏曲形式;内容和英雄形象为人民所熟知,便于流传。

弊端是把“戏曲化”成为了歌剧的唯一道路。

二、重要剧作家作品(一)田汉与《关汉卿》田汉(1898.3.12-1968.12.10)湖南长沙人,字寿昌,曾用笔名伯鸿、陈瑜、漱人、汉仙等。

1916年随舅父去日本东京高等师范英文系学习,后参加少年中国学会。

1920年出版与郭沫若、宗白华的通信《三叶集》。

1921年与郭沫若、成仿吾、郁达夫等组织创造社。

1922年回国后与妻子易漱瑜创办《南国半月刊》,继而组织南国电影剧社,从事话剧创作和演出活动。

此时期创作的话剧《咖啡店之一夜》、《获虎之夜》、《苏州夜话》等都充满浪漫主义气息。

1927年在上海艺术大学任教并被选为校长,此时与欧阳予倩、周信芳等举办艺术鱼龙会,会上演出他的剧作《名优之死》获得成功。

同年冬成立南国社及南园艺术学院,1928至1929年率南国社先后在上海、杭州、南京、广州、无锡各地举行话剧公演和其他艺术活动,推动了中国话剧的发展。

同时期他也创作了大量剧本。

1930年加入"左联",写下了著名的《我们的自己批判》,创作从浪漫主义转向现实主义。

同年南国社被国民党查封。

1932年加人中国共产党,任左翼戏剧家联盟党团书记等职。

此时创作的《年夜饭》、《乱钟》、《顾正红之死》等剧。

他还与聂耳、洗星海、张曙等合作创作了大量歌曲,其中的《毕业歌》、《义勇军进行曲》(《风云儿女》主题歌)等都曾广泛流传,《义勇军进行曲》后来成为新中国的国歌。

同时他与夏衍、阳翰笙等参加艺华影片公司,编写拍摄了许多电影。

1935年创作的剧本《回春之曲》是以浪漫主义与现实主义相结合来表现人民抗战决心的作品。

同年被国民党逮捕,经营救出狱。

抗战开始,立刻参加集体创作话剧《芦沟桥》,参加上海文化界救亡协会。

后到武汉参加抗战宣传工作。

1939年后在桂林主编《戏剧春秋》月刊,此时对京剧、汉剧、湘剧等戏曲进行了改革,写了大量以反侵略为内容的戏曲剧本,有《江汉渔歌》、《岳飞》等。

1944年与欧阳予倩等在桂林组织了西南戏剧展览会。

抗战胜利后回到上海,创作了剧本《丽人行》、《忆江南》等。

1948年转入华北解放区。

解放后历任中央人民政府政务院文化教育委员会委员,文化部戏曲改进局局长,艺术事业管理局局长,中国剧协主席和党组书记,全国文联副主席等职,创作了话剧《关汉卿》、《文成公主》、《十三陵水库畅想曲》及整理戏曲《白蛇传》、《谢瑶环》等,在历史剧的创作和改编方面达到了新的高度。

“文革”中惨遭残害,病死狱中。

《关汉卿》评析1.关于剧本的写作1958年,当时的“世界和平理事会”授予元代剧作家关汉卿“世界文化名人”称号,决定在当年6月为这位伟大的戏剧家举行诞辰七百周年纪念活动。

田汉说:“中国和世界各国都要纪念他,这是中华民族的光荣,也是我们戏剧界的骄傲。

”他承担了在纪念大会上做专题报告的任务,为此,他系统地研究了关汉卿的史料和剧作及散曲,他情不自禁地提出:“关汉卿真是个硬汉子!我除了纪念报告,还要给他写个戏!”2.关于《关汉卿》的艺术构思关汉卿是元杂剧第一大家,名振大都的梨园领袖。

著名的杂剧有《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《单刀会》《西蜀梦》《蝴蝶梦》《金线池》等,著名的散曲有《南吕·一枝花》《双调·沉醉东风》等。

关汉卿自称是“普天下郎君领袖,盖世界浪子班头。

”“我是个蒸不烂煮不熟捶不扁炒不爆响当当一粒铜豌豆”。

田汉认真研究分析了关汉卿的所有作品,研读了元史和《阿波罗行记》,力排众议,独辟蹊径,充分地发挥了艺术想象力,进行了独创性的艺术加工。

零碎不多的史料记载,被作家重新组合,并加以虚构性的扩展,而形成了细节有所依据,而整体构架则建立在想象基础上的这一格局。

剧作描写的不是关汉卿战斗的一生,而是这位戏剧家一生中的一次战斗——《窦娥冤》的创作、演出和结局。

该剧以关汉卿创作《窦娥冤》为剧情主线,取“戏中戏”的结构,塑造了一个刚毅正直、不畏权贵、敢于与恶势力作坚决抗争的“梨园领袖”形象。

这个戏在艺术构思上,有如下几个特点:第一,采用了扬长避短的手法,在忠实于历史真实的基础上,进行大胆地想象虚构,使深刻的思想内容和丰富生动的戏剧情节完美地结合起来。

第二,采用了“戏中戏”套层结构,以关汉卿的戏剧创作特别是《窦娥冤》的写作为中心事件,来营构关汉卿生平,表现关汉卿的思想和个性。

关汉卿留下的十八部剧作里,《窦娥冤》是公认的成就最高的一部,剧中主人公窦娥所受迫害最深最典型;更重要的是,窦娥敢于指天骂地的叛逆精神,与关汉卿极为相似,窦娥的故事十分典型地反映了当时“十案九冤”的社会现实,可以设想当时要创作和演出这样一部剧作,不经过一番曲折的斗争是不可能的。

第三,在忠实于历史真实的同时,调动了自己前半生在旧中国的生活积累,把自己的生活感受熔铸到关汉卿这个人物形象中去,戏剧家写戏剧家,心灵是相通的。

陈思和指出,借助历史人物塑造这样一个理想化的英雄形象,实际上寄托了老左翼知识分子心目中的一种“自我形象”、“自我认同”与“自我定位”。

这个形象显然与当时主流意识形态话语塑造的知识分子形象不太一致,可以说是公开文学中知识分子的精英意识的最后表露。

对反抗黑暗、为被压迫人民代言这一知识分子的现实战斗精神的一个自觉捍卫。

3.以诗入剧,情深意远《关汉卿》充分体现了田汉剧作的风格:以诗入剧,诗情与剧情融合在一起,剧中有诗,诗中有剧,既是剧又是诗。

可以说,田汉剧作的这一艺术特点在《关汉卿》一剧中得到了最为充分的体现,这一美学追求与剧作所要表现的特定内容和人物身份水乳交融地相吻和,使整个剧作气势奔放,境界宏阔,洋溢着浓郁的诗情画意。

4.关于剧本的人物形象塑造剧本《关汉卿》的核心人物是关汉卿和朱帘秀,其他人物还有反动文人白和甫,统治者代表阿合马等。

关汉卿是一个古代进步戏剧家的典型形象,是一个以戏剧为武器的“愤怒的戏曲战士”。

他的性格的主要特征就是“铜豌豆”精神(高洁、充满正气,豪侠重义、为民请命,为社会伸张正义。

)这种“铜豌豆”精神也就是威武不屈、宁折不弯的战斗作风和顽强性格。

关汉卿:象征性:他象征的是知识分子的理想人格,所以在行动中是毫不犹豫的,在心理上也是毫不动摇的。

他是单向的,扁平的。

叶和甫:“现实”的原则:只考虑声名富贵,主张“做事说话就得把谁硬谁软好好地掂量一下”。

关汉卿和叶和甫的对照关系:理想和现实两种原则的决裂:在特定的社会环境中,知识分子要么坚持自己的使命、理想与人格,要么就只能陷于堕落的境地,舍此别无选择。

朱帘秀十分推崇关汉卿,对其充满钦敬之情,感佩于他的人格魅力与艺术才情,在共同的梨园生活和艰苦磨难中培植了他们的爱情之花。

朱帘秀热情执着,忠于艺术,爱憎分明,勇敢大胆,她激发了关汉卿创作的热情和斗争的勇气。

朱小兰悲剧发生后,朱帘秀鼓励关汉卿以杂剧为刀,“替屈死的女子们伸冤”;她鼓励关汉卿“你敢写我就敢演!”她不顾阿合马的威胁,硬是登台照着原本演;入狱后,她不屈服,不弯腰,“虽九死而其犹未悔”,唱出了动人肺腑的《蝶双飞》,向关汉卿表达爱情:“俺与你发不同青心同热,生不同床死同穴;待来年遍地杜鹃红,看风前汉卿四姐双飞蝶。

相永好,不言别!”宁死不屈的精神和忠贞不渝的爱情完全融合在一起,把人物的性格升华到一个新境界。