人民版高中历史必修一课后同步强化训练专题九:第1课 美苏争锋

- 格式:doc

- 大小:36.59 KB

- 文档页数:6

一美苏争锋课时过关·能力提升一、基础巩固1.“杜鲁门总统及其幕僚,还有多数美国人相信,苏联笃定要牢牢控制中东欧,进而要在全世界范围内发起进攻。

美国政府由此制定了一套全球性的遏制战略。

”材料中“遏制战略”的开端是()A.政治上发表反苏反共的国情咨文B.经济上援助控制西欧以对抗苏联C.军事上与盟国组成反苏战略同盟D.外交上孤立封锁中华人民共和国,因此“遏制战略”应该是指冷战政策,美苏冷战的开端是杜鲁门发表反苏反共的国情咨文,即“杜鲁门主义”,故正确答案为A项。

2.(2018广东学业水平测试)1947年2月英国外交部就希腊、土耳其发生的危机照会美国国务院,希望美国能够承担起援助的责任以避免这两国落入非英美势力的控制之中。

于是,美国总统在国会发表了重要演讲,标志着美苏冷战正式开始。

这指的是()A.“杜鲁门主义”的提出B.马歇尔计划的实施C.北大西洋公约组织的建立D.华沙条约组织的建立年3月,美国总统杜鲁门在国会发表演说,提出要以“遏制共产主义”作为国家政治意识形态和对外政策的指导思想。

这些政策和纲领后来被称为“杜鲁门主义”。

“杜鲁门主义”的出台标志着美苏冷战的开始,故A项正确。

马歇尔计划的实施是在1948年,北大西洋公约组织的建立是在1949年,华沙条约组织建立于1955年,与题干时间不符,故B、C、D三项错误。

3.第二次世界大战后美国外交官凯南形容:“美国是鲨鱼,苏联是老虎,二者虽然都很凶猛,却生活在截然不同的环境里,暂时不会兵戎相见。

”凯南评述的是美苏()A.都成为超级大国B.进行冷战对峙C.共同对付法西斯D.军事实力接近4.“通过对外援助这种方法,美国保持着对全世界的影响和控制地位,并支持着本来肯定会倒向或投向共产主义阵营的国家。

”体现这一做法的是()A.实施马歇尔计划B.成立华沙条约组织C.组建北大西洋公约组织D.提出“杜鲁门主义”5.(2018江苏徐州学业水平测试)漫画是记录历史的一种方式。

专题九第1课学业达标一、选择题1.1945年,美国国务院呈交总统专用秘密情报说:“自从雅尔塔会议以来,差不多在我国关系中发生的每一个重大问题,苏联政府都坚持了强硬的、毫不妥协的立场。

”这实质上说明( B ) A.美苏冷战已经开始B.美苏国家利益冲突加剧C.美苏战时同盟关系结束D.苏联的实力超过美国【解析】题干材料反映了美苏之间的利益冲突的加剧,故选B。

美苏冷战开始于1947年杜鲁门主义的出台,排除A;C项不符合“实质上”,排除;D项说法错误。

2.“其目的不是同共产主义作斗争,而是同经济失调作斗争,因为经济失调很容易使一些极权主义运动在欧洲社会浑水摸鱼,现在俄国共产主义正要钻这个空子。

”以上叙述说明了( B ) A.美苏两极格局正式形成B.美国要恢复西欧经济以遏制苏联C.多极化趋势出现D.美苏开始由对抗走向对话【解析】阅读材料可知,“极权主义”是指“俄国共产主义”,再结合“同经济失调作斗争”可知,这是美国实施的马歇尔计划,美国希望通过扶植西欧以达到遏制共产主义的目的,故选B。

3.《苏联兴亡史》:“1955年5月,巴黎协定批准生效,苏联等8国在华沙举行第二次会议,缔结了条约,以与北约相抗衡。

”苏联等国“条约”的缔结说明( C )A.欧洲不再有矛盾冲突B.苏联力图称霸全球C.两极格局最终形成D.美苏“冷战”开始【解析】注意题干材料中的时间“1955年”及“与北约相抗衡”,由此判断苏联等八国缔结的是《友好合作互助条约》,组成了华沙条约组织,美苏两极格局最终形成,故选C。

4.中国新闻网报道,朝鲜于2013年3月切断板门店红十字会联络渠道和朝韩军事热线,以回应韩国和美国的联合军事演习。

造成朝鲜半岛分裂,朝韩对峙的诸多因素中最主要的是( C ) A.韩国和朝鲜实行不同的社会制度B.朝鲜半岛长期处于分裂状态C.美苏的“冷战”政策D.韩国和朝鲜经济发展差距巨大【解析】朝鲜、韩国分裂的根源就在于美苏冷战,故选C。

5.1961年,东德政府修建柏林墙,阻隔东、西柏林之间的往来。

的专题九当今世界政治格局的多极化趋势课时一美苏争锋(时间:25分钟分值:30分)A组(基础题)1.二战后形成的国际关系格局的基础是()。

A.三国鼎立B.美苏均势C.多极格局D.单极格局解析题干所述反映了雅尔塔体系形成的原因之一在于二战后国家力量对比的变化,据所学知识可知B项正确。

答案 B2.下边是关于马歇尔计划的一幅漫画,漫画中的拉网人说:“来吧,小鱼!”后来被拉进网的“小鱼”不可能包括()。

A.英国B.法国C.联邦德国D.苏联答案 D3.第二次世界大战后,美国推行遏制共产主义的冷战政策,表现有()。

①向西欧提供经济援助②支持联邦德国崛起③以联合国的名义直接出兵朝鲜④成立军事政治集团北约组织A.①B.①②C.①②④D.①②③④解析解题关键是明确冷战的含义及表现。

二战后,美国在欧洲推行旨在遏制共产主义的霸权政策,具体表现包括“杜鲁门主义”和马歇尔计划的实施、北约组织的建立、德国的分裂、古巴导弹危机等。

③是“热战”的表现。

答案 C4.二战结束后,美苏冷战对峙局面形成。

下列一组图片中反映了两极格局下全面冷战事实的是()。

A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④解析①③④都是冷战局面的结果,而②则是“热战”的表现,故B为正确选项。

答案 B5.美苏两极格局的形成,对世界的影响是()。

①两强相争避免了局部战争②两强相争使世界不得安宁③两强不敢轻易动武,一定程度上避免了新的世界大战的爆发A.①②B.②③C.①③D.①②③解析美苏两极格局之下的国际关系特点是全面冷战与局部“热战”相交织。

局部“热战”如朝鲜战争、越南战争等,因此排除含有①的选项。

答案 B6.二战结束后初期,美国《芝加哥太阳报》指出:“紧接着这位伟大而盲目的贵族所高举的大旗,就会使我们投入这个世界最恐怖的战争中去。

”同时,斯大林在《真理报》上指出:他的演讲是“危险的行动”,是“站在战争挑拨的立场上”,是“号召同苏联战争”。

上述材料所指的事件是()。

必修一专题九第一节1、从1947年起,随着国际形势的发展,美国开始思考制定新的对日政策,其构想是:推迟媾和,稳定日本的政治与经济形势,加强日本保守稳健政权的统治,把应当媾和后方能推行的扶日政策提前一步推行。

其主要目的是A.实现美国战略重心的转移B.加强对日本政治、经济的控制C.为朝鲜战争提出后勤支持D.应对共产主义在亚洲的扩张2、1953年,法国外长舒曼在对外政策报告中指出:“正是俄国问题使德国问题退居次要地位,它使法国人比较容易在对德政策中来一个根本性的变化。

”此观点表明,当时法国A.与苏联的矛盾日益激化B.有意缓和与德国的矛盾C.欧洲政策转向了自主性D.意欲联合德国摆脱美国3、1946年,丘吉尔在演说中指出,如果苏联在他们控制的地区建立一个亲共的德国,就将给美英两国的占领区造成严重苦难,这不是我们进行武装斗争所要建立的解放的欧洲,也不是具有永久和平的必要条件的欧洲。

这从侧面反映出A.战后两极格局初步形成B.美英意图联合遏制苏联C.战后英国依然举足轻重D.战后意识形态斗争严峻4、美国提出马歇尔计划后,斯大林派遣苏联外交部长莫洛托夫到巴黎与英、法两国外长会谈,英、法两国外长坚持被援助国必须附带参与欧洲统一市场的建设。

英法这一要求实际上A.意在把欧洲纳入美国的势力范围B.奠定了战后两极格局的框架C.直接导致两大军事政治集团对抗D.助推了欧洲的分裂与对峙5、丘吉尔在富尔顿的演说词:“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。

在这条线的后面,坐落着中欧与东欧古国的都城。

……所有这些饱经沧桑的城市及其居民无一不处在苏联的势力范围之内,不仅以这种或那种形式屈服于苏联的势力影响,而且还受到莫斯科日益增强的高压控制。

”丘吉尔的演说意味着A.对苏“冷战”的开始B.马歇尔计划的即将实施C.北大西洋组织的建立D.西方策略将有重大转变6、二战后很长一段时间内,两个超级大国的对峙威胁着和平,但是,世界格局多极化的趋势使得美苏称霸的企图严重受挫。

教学方案课题名称美苏争锋三维目标 1.知识与能力⑴了解第二次世界大战中和战后初期国际关系发展的基本脉络。

⑵认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展产生的重大影响2.过程与方法使学生从多维的角度辩证地认识战后初期的国际关系。

主动参与,进而不断加深对历史和现实的理解。

通过情景再现、史料研习等方式,认识美苏两国在“冷战”状态下的对抗和矛盾的激化对世界和平及国际关系造成的深刻影响3.情感态度与价值观理解当今世界和平与发展的主题和多极化发展趋势;明确一个国家在国际关系中的地位,归根到底是由其国家实力,特别是经济实力所决定的。

教学重点美苏两极对峙格局形成及对第二次世界大战后国际关系发展的影响;多极化趋势的形成及对世界历史发展的影响。

重点目标美苏两极对峙格局形成及对第二次世界大战后国际关系发展的影响;多极化趋势的形成及对世界历史发展的影响。

难点目标如何理解世界政治格局在向多极化曲折发展。

导入示标多媒体展示美国国徽和俄国国徽。

同样都是鹰,不同的是美国国徽上的鹰两只爪分别拿着橄榄枝和箭,而俄国的是继承了拜占庭帝国国徽上的双头鹰,它的头上还有着皇冠。

鹰的身上有一种傲视万物、君临天下的王者之风。

这两只鹰在2008年的时候有过一场争斗。

当时的美国国务卿赖斯对俄的政治讲话中说“美国对俄战略的目标,是联合一切负责任的国家向俄施压,进而改变俄国的行为方式。

”因此,2008年的政坛就出现了这么一个词“新冷战”。

那么“冷战”这个词是怎么来的呢?它对当时的世界格局乃至当今世界又有怎样的影响?让我们带着这两个问题一起来学习新课《美苏争锋》。

目标三导学做思一:两极对峙格局的形成1、含义:二战后以美苏为中心,以两大军事政治集团、两大阵营对抗为特点的国际格局。

冷战是美苏对抗的主要形式。

2、形成背景(1)雅尔塔体系的确立;(2)西欧各国的普遍衰落;(3)美国成为世界头号资本主义强国;(4)苏联是唯一能与美国相抗衡的政治军事大国;问题探究1:战后美苏走向对抗的原因?“战时,要保持团结并不太难,因为有一个打败共同敌人的目标,这一点谁都清楚。

一美苏争锋一、选择题1.丘吉尔在第二次世界大战结束前夕说:“我们现在的新敌人就是昨天的光荣的盟国……”这里的“新敌人”是指()A.苏联B.德国C.美国D.法国解析:从材料“新敌人就是昨天的光荣的盟国”,可以排除B项;在第二次世界大战结束后,英法等国家追随美国,故排除C、D两项;随着世界反法西斯战争的结束,苏联与美国为首的资本主义国家出现了利益冲突,故正确答案为A项。

答案:A2.以《欧洲的末日审判》《欧洲的政治崩溃》和《欧洲时代的消失》等为标题的论文和专著大量出现在欧洲某一时期。

欧洲的这一时期最有可能开始于()A.19世纪末20世纪初B.第一次世界大战后C.第二次世界大战后D.20世纪70年代初解析:第二次世界大战后,欧洲在世界上的霸权地位丧失,故选C项。

答案:C3.第二次世界大战后期,英国首相丘吉尔和苏联领导人斯大林曾在某次国际会议上划分了对某些国家的战后控制权。

此表透露的正确信息是()A.透露了英国独霸世界的欲望B.东欧成为苏联、英国战后争夺的焦点C.英国欲攫取利益讨好美国D.带有明显的大国强权色彩解析:根据材料中英苏领导人“划分了对某些国家的战后控制权”可知,其体现了大国强权的色彩。

故选D项。

答案:D4.“冷战是一个多因素的产物。

”影响冷战形成的因素包括()①美苏两国在意识形态、社会制度上的差异②美苏双方互感“安全威胁”③英国等欧洲国家推波助澜的作用④第二次世界大战后雅尔塔体系的瓦解A.①②B.③④C.①②③D.①②③④解析:本题考查冷战的背景。

第二次世界大战后,形成了以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营,由于意识形态的差异,双方产生对抗,出现了冷战,①②③均正确。

④属于冷战的结束,排除。

答案:C5.“在(西欧)各国皆弱、唯美国独强之际,美国人天生的领袖意识……使他们不能袖手安坐,他们决计乘此千载难逢的历史机遇,有所作为。

”“作为”的表现是()A.成立北美自由贸易区B.与苏联展开军备竞赛C.提出发展经济的马歇尔计划D.加强国家对经济的干预解析:注意题干中的关键信息“(西欧)各国皆弱”,这一现象出现于第二次世界大战结束后初期。

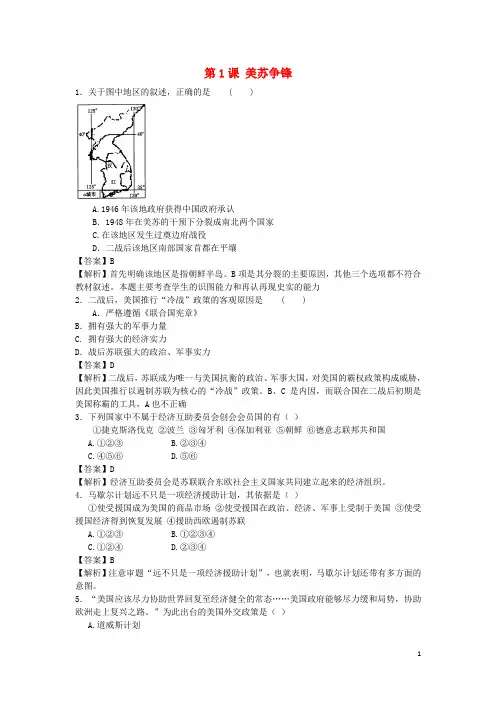

第1课美苏争锋1.关于图中地区的叙述,正确的是 ( )A.1946年该地政府获得中国政府承认B.1948年在美苏的干预下分裂成南北两个国家C.在该地区发生过奠边府战役D.二战后该地区南部国家首都在平壤【答案】B【解析】首先明确该地区是指朝鲜半岛。

B项是其分裂的主要原因,其他三个选项都不符合教材叙述。

本题主要考查学生的识图能力和再认再现史实的能力2.二战后,美国推行“冷战”政策的客观原因是 ( )A.严格遵循《联合国宪章》B.拥有强大的军事力量C. 拥有强大的经济实力D.战后苏联强大的政治、军事实力【答案】D【解析】二战后,苏联成为唯一与美国抗衡的政治、军事大国,对美国的霸权政策构成威胁,因此美国推行以遏制苏联为核心的“冷战”政策。

B、C是内因,而联合国在二战后初期是美国称霸的工具,A也不正确3.下列国家中不属于经济互助委员会创会会员国的有()①捷克斯洛伐克②波兰③匈牙利④保加利亚⑤朝鲜⑥德意志联邦共和国A.①②③B.②③④C.④⑤⑥D.⑤⑥【答案】D【解析】经济互助委员会是苏联联合东欧社会主义国家共同建立起来的经济组织。

4.马歇尔计划远不只是一项经济援助计划,其依据是()①使受援国成为美国的商品市场②使受援国在政治、经济、军事上受制于美国③使受援国经济得到恢复发展④援助西欧遏制苏联A.①②③B.①②③④C.①②④D.②③④【答案】B【解析】注意审题“远不只是一项经济援助计划”,也就表明,马歇尔计划还带有多方面的意图。

5.“美国应该尽力协助世界回复至经济健全的常态……美国政府能够尽力缓和局势,协助欧洲走上复兴之路。

”为此出台的美国外交政策是()A.道威斯计划B.杜鲁门主义C.马歇尔计划D.《北大西洋公约》【答案】C【解析】本题的关键信息是“回复至经济健全”,与此相关的应为一项经济政策。

6.二战后初期,美国公开宣称要“领导世界”,其表现不包括()A.建立北约组织B.建立北美自由贸易区C.发动朝鲜战争D.实施马歇尔计划【答案】B【解析】B为区域性经济贸易组织,各成员国间互惠互利,地位平等。

专题九第1课美苏争锋1.英国首相丘吉尔在战后说到:“我的一边坐着一只把一条腿搭在另一条腿上的巨大的俄国熊,另一边是巨大的北美野牛。

中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。

”这段讲话反映的实质问题是()A.英国地位下降B.美苏平起平坐C.英国装可怜想趁虚而入 D.美苏两极格局初现雏形答案 D解析解题关键是通过材料中“俄国熊”、“北美野牛”和“小毛驴”的比较,反映出二战造成英国地位日益下降,美苏实力不断增强,这就是丘吉尔观点的出发点。

与此相关的A、D两项,A项是表面现象,D项是本质问题,故选D。

2.“杜鲁门主义”出台后,苏联《消息报》和《真理报》分别发表社论,指出这是“帝国主义扩张政策”。

这是因为“杜鲁门主义”()A.表明了美国公开放弃同苏联合作,标志着冷战正式开始B.表明美国要发动对苏联等社会主义国家的武装进攻C.实质是“马歇尔计划”D.标志着美苏两极格局最终形成答案 A解析1947年3月,杜鲁门发表国情咨文公开宣称,美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,表明美国公开与苏联决裂,标志着冷战的正式开始。

3.有人说:“对美国来说,马歇尔计划达到一箭几雕的目的。

”这里的“几雕”是指()①稳定了西欧经济②加强了美国在国际金融领域支配地位③有助于美国商品的输出④把受援国纳入了美国全球称霸的战略轨道A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④答案 B解析马歇尔计划仅是对西欧的援助计划,与②无关。

4.柏林墙修起来后,肯尼迪总统说:“这是人类历史上第一堵不是防范外敌,而是防范自己人民的墙。

”柏林墙归根结底应视为()A.“柏林危机”的产物B.“冷战”时代的产物C.两德对峙的产物D.东德封闭边界的产物答案 B解析二战后由于美苏的争夺,德国分裂,成立了东德和西德,因此柏林墙的修建是“冷战”时代的产物。

5.二战结束后,美国的霸权主义表现为两种形式,在欧洲是“冷战”,在亚洲是“热战”。

战后美苏之间的“冷战”对抗并未真正爆发大战,其主要原因是()A.美苏双方势均力敌B.双方合作多于对抗C.各国反战运动高涨D.霸权主义受到遏制答案 A解析之所以未发生大战主要是美苏两国势均力敌,都拥有核武器,且不愿看到二战的悲剧重演。

9.1 美苏争锋(教学素材)雅尔塔会议雅尔塔会议(Yalta Conference)是美国(富兰克林·德拉诺·罗斯福)、英国(温斯顿·丘吉尔)和苏联(约瑟夫·维萨里昂诺维奇·斯大林)三个大国在1945年2月4日至2月11日之间在黑海北部的克里木半岛的雅尔塔皇宫内举行的一次关于制定战后世界新秩序和列强利益分配问题的一次关键性的首脑会议。

[1]会议的主要内容有:战后处置德国问题、波兰问题、远东问题、联合国问题[1]。

目的是讨论欧洲战后重组问题。

雅尔塔会议对于缓和反法西斯盟国之间的矛盾、加强反法西斯统一战线、协调对德日法西斯的作战行动、加速世界反法西斯战争胜利进程以及在二战后惩处战争罪犯、消除纳粹主义和军国主义势力影响等起了重要作用,对战后世界格局的形成产生了深远影响。

冷战冷战(英语:Cold War,俄语:ХолоднаяВойна)是指1947年至1991年之间,美国、北大西洋公约组织为主的资本主义阵营,与苏联、华沙条约组织为主的社会主义阵营之间的政治、经济、军事斗争。

1946年3月5日,英国前首相温斯顿·丘吉尔在美国富尔顿发表“铁幕演说”,正式拉开了冷战序幕。

1947年3月12日,美国杜鲁门主义出台,标志着冷战开始。

1955年华沙条约组织成立标志着两极格局的形成。

1991年华约解散,之后苏联解体,说明了苏联模式下的社会主义失败,标志着冷战结束,同时也标志两极格局结束,前后共44年。

美国成为了世界上唯一的超级大国,世界格局变为世界多极化进程中的“一超多强”。

当时的美国和苏联同为世界上的“超级大国”,为了争夺世界霸权,两国及其盟国展开了数十年的斗争。

在这段时期,虽然分歧和冲突严重,但双方都尽力避免世界范围的大规模战争(第三次世界大战)爆发,其对抗通常通过局部代理战争、科技和军备竞赛、太空竞赛、外交竞争等“冷”方式进行,即“相互遏制,不动武力”,因此称之为“冷战”。

2016年秋学期石河北省家庄区级公开课人民版必修一·专题九《当今世界政治格局的多极化趋势》的第一节《美苏争锋》教学设计一、教材分析《美苏争锋》是人民版必修一·专题九《当今世界政治格局的多极化趋势》的第一节。

《美苏争锋》即两极格局的形成,是二战前后国际关系中世界格局的重要转折点。

它结束了一战后的“凡尔赛-华盛顿体系”到二战后的“雅尔塔体系”,形成以美苏为首的两极格局。

伴随着美苏两国的争夺和在各自羽翼下的内部力量的消长,加之其他国际力量的发展,世界政治格局最终从两极向多极化趋势不断发展。

教材内容主要包括三个方面:美苏为首的两极世界两极格局的形成背景,以美国为首的资本主义世界遏制社会主义苏联的政策及苏联的对抗措施,双方在“冷战”方式下进行的激烈争夺及影响。

二、学情分析本课知识学生在初中学习阶段,对冷战、杜鲁门主义、马歇尔计划、北约和华约已经有了一定概念性认知,但是缺乏更深入的理解。

三、教学目标课程标准:了解美苏两极对峙局面的形成,认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系的影响。

知识与能力:1、了解美苏两极对峙局面形成的背景,归纳掌握美苏两极对峙局面的形成过程。

2、认识美苏“冷战”对二战后国际关系发展所产生的重大影响,培养学生运用辩证唯物主义观点全面评价历史问题的能力。

过程与方法:1、学生课下搜集、了解当今世界有重大影响力的国际组织及有关朝韩问题的报道。

2、美苏两极对峙局面形成的背景、杜鲁门主义实质和影响通过史料阅读、问题探究法。

3、马歇尔计划的实质、美苏“冷战”对二战后国际关系发展所产生的重大影响采取情景再现和活动讨论法。

4、注重启发式教学,做到师生互动和谐、平等交流;运用唯物史观引导学生独立思考,合作交流,主动探究。

情感、态度与价值观:1、通过本课的学习使学生认识美苏“冷战”造成战后国际关系的长期紧张,培养热爱和平、反对霸权主义的思想感情。

2、理解美苏争锋、两大阵营的对峙,实质是国家利益的争夺。

专题九当今世界政治格局的多极化趋势一美苏争锋一、选择题1.乔治·凯南在1946年说:“我们面对着一个政治力量,它狂热地坚信和美国之间不可能有永久性的妥协办法。

”次年,他告诫美国应该奉行一个长期的对苏政策,并要保持“坚定与耐心”。

这些言论()A.批评了冷战政策B.夸大了美苏之间的分歧C.力图缓和与苏联之间的关系D.力主对苏联采取遏制政策解析:A项与史实不符,乔治·凯南是支持冷战政策的。

B项表述错误,二战后美苏两国国家利益和意识形态的分歧日益扩大。

由“不可能有永久性的妥协办法”“美国应该奉行一个长期的对苏政策”可知,C项表述错误。

答案:D2.第二次世界大战结束初期,美国先后推出了援助希腊、土耳其计划(后称“杜鲁门主义”)和欧洲复兴计划(即马歇尔计划)。

这两个计划的相同之处是()A.具有军事援助的性质B.具有意识形态的色彩C.促进欧洲经济的恢复D.缓和受援国的社会矛盾解析:杜鲁门主义和马歇尔计划都是美国冷战政策的组成部分,而冷战的目的则是遏制共产主义,稳定资本主义。

答案:B3.在美苏的冷战政策中,可喻之为苏联的马歇尔计划的行动是()A.成立“共产党和工人党情报局”B.成立经济互助委员会C.组织华约D.提出杜鲁门主义解析:马歇尔计划是美国从经济上加强对西欧的援助以达到控制西欧的目的,所以与马歇尔计划相类似的应是成立经济互助委员会。

答案:B4.下表是关于捷克等四国对西方国家的贸易额占其对外贸易总额比重的数据表。

造成1952年各国数据与1948年数据差距较大的直接原因是()A.马歇尔计划的实施B.杜鲁门主义的出台C.经互会的成立D.柏林危机的爆发解析:本题主要考查分析问题的能力。

1949年,苏联、保加利亚等国成立了经济互助委员会,旨在建立一个社会主义世界市场,目的是与资本主义世界市场抗衡。

答案:C5.时人曾作诗描述古巴导弹危机:“后院洞开美梦醒,海空封锁欲断臂,前倨后恭成笑话,试看天下谁懦夫?”“前倨后恭成笑话”描述的是()A.美国称霸全球的企图破产B.苏联力求战略平衡的计划受挫C.“维护世界和平”成为泡影D.美苏争霸使双方国际形象大损解析:本题考查苏美两个超级大国在古巴导弹危机中战略态势的变化。

9.1美苏争锋(测试)1.鉴于马歇尔计划推崇经济、私人、消费、无限制、可复制的生活模式,大众媒体倡导个人主义、脱离教会,鼓吹不信神。

1946年教皇批评说,这与梵蒂冈和基督教民主党鼓励以社会为中心,集体的和福利的社会是相悖的。

教皇的这一认识说明()A.美国全面控制了欧洲的社会价值观 B.当时欧洲个人主义泛滥C.美国文化观未得到欧洲的普遍认同 D.战后欧洲出现信仰危机2.20世纪50年代中期以后,国际关系发生了新的变化。

苏联提出和平共处、和平竞赛、和平过渡的“三和”方针,美国提出了“和平演变”战略。

这表明美苏()A.全面“冷战”的局面正式形成 B.双方用“冷战”代替了直接对抗C.“冷战”的方式有了新的扩展 D.“和平”政策取代了“冷战”政策3.学者们评论某一时期的欧洲,使用了“欧洲的末日审判”、“欧洲的政治崩溃”、“欧洲时代的消失”、“别了,欧洲历史”等标题。

据此判断,欧洲的这一时期开始于()A.20世纪30年代初 B.20世纪40年代中期C.20世纪70年代初 D.20世纪80年代末4.战后,苏联等国签订的某条约规定:“如果在欧洲发生了任何国家或国家集团对一个或几个缔约国的武装进攻,每一缔约国应立即对遭受这种进攻的某一个国家或几个国家给予援助。

”在该条约影响下()A.发生了古巴导弹危机,战争一触即发B.欧洲出现两大军事政治集团对峙的局面C.美国对苏联等社会主义国家的“冷战”由此开始D.德国分裂为民主德国和联邦德国5.某一条约有如下文字:“考虑到……一个有正在重新军国主义化的西德参加的西欧联盟这样一个新军事集团,……这样就加深战争的危险……决定缔结本友好合作互助条约”。

该条约的签订()A.促使社会主义阵营初步形成 B.勾画出两极格局的基本轮廓C.标志着美苏两极对峙格局的形成 D.标志着美苏冷战正式开始6.(注:图一人物身上的文字是Europe,绳子上写着Marshall Plan;图二人物手中和墙上挂着的绳圈上分别写着法国、德国等国家名称)下列对漫画解读正确的是()以下是美国和捷克斯洛伐克分别于1947年和1949年以马歇尔计划(Marshall Plan)为对象创作的漫画A.马歇尔计划主要目的是帮助欧洲经济复兴B.马歇尔计划的实施导致了东、西欧对立的加剧C.马歇尔计划的推行促使了社会主义阵营矛盾的加剧D.马歇尔计划的实行加强了美国对欧洲的控制7.下面是关于马歇尔计划的两幅漫画比较两图,你得出的认识应该是()A.图一真实反映美国推行马歇尔计划的动机B.图二客观全面地反映了马歇尔计划的影响C.出于各自宣传目的,都不具有史料价值D.只有多角度观察,才能更加接近历史真相8.20世纪五六十年代,美国的苏联学研究发展为一门规模巨大的学术专业。

专题九之一美苏争锋课标要求了解美苏两极对峙格局的形成,认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展的影响。

教学目标1.掌握重要概念:雅尔塔体系、杜鲁门主义、“冷战”、马歇尔计划、北大西洋公约组织、华沙条约组织、古巴导弹危机等。

2.了解“冷战”局面的形成,认识一个国家在国际关系中的地位,归根到底是由综合国力,特别是经济实力决定的。

3.概括美国的“冷战”政策在政治、经济、军事方面的表现和苏联的反击措施,培养学生运用归纳比较的方法深入认识历史问题的能力。

4.通过对二战后初期国际关系的了解和分析,认识美苏“冷战”造成了二战后初期世界的动荡不安。

理解当今世界和平与发展的主题及多极化发展的必然趋势,提高学生对维护世界和平的意识和责任感。

5.了解“冷战”局面的形成对二战后国际关系发展的重大影响,通过补充阅读材料和加强对课文的阅读指导,培养学生运用辩证唯物主义观点全面评价历史问题的能力,提高学生的阅读能力和分析理解能力。

教学重点:美苏对峙格局形成的过程;美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系的影响教学难点:“冷战”对世界历史的影响教学内容分析:. 结合主题思路大胆取舍,重新整合教材内容。

建议教师:以“冷战”的形成背景、具体表现及其影响为思路对课文内容进行整合。

整合教材内容如下:课前预习(填空)一、两极格局对峙格局形成的背景1、雅尔塔体制确立:二战后期,____等国际会议确立了以____为主导的国际关系新体制,即_____体制,它勾画出战后世界____格局的基本轮廓,由于美苏两国在______和_____上的矛盾加剧,昔日同盟反目成仇。

2、__国成为世界_____资本主义强国3、___成为唯一能与美国相抗衡的政治军事大国二、两极格局的形成1、美国的“冷战”措施①“冷战”序幕:1946年丘吉尔在美国发表“_____”演说,主张遏制_____,对抗____运动②_____主义:1947年3月,是美国遏制苏联,_____世界的____战略,是美苏_____正式开始的标志。

人民版必修1专题九第一课“美苏争锋”教学设计【教材分析】本课选自人民版必修Ⅰ最后一个专题《当今世界政治格局的多极化趋势》中的第一课:《美苏争锋》。

课文有两目:第一目“两极对立格局的形成”和第二目“冷战局面下的国际关系”。

主要讲述三个大的问题——两极格局形成的背景、形成过程以及所产生的影响,三个基本知识点之间是一种递推关系。

通过学习本课,对二战后初期国际关系的了解和分析,认识美苏“冷战”造成了二战后初期世界的动荡不安。

了解“冷战”局面的形成对二战后国际关系发展的重大影响,通过补充阅读材料和加强对课文的阅读指导,培养学生运用辩证唯物主义观点全面评价历史问题的能力,提高学生的阅读能力和分析理解能力。

【学情分析】高一的学生刚从初中升学上来,他们的认知水平还停留在记忆,理解的基础上,所学习到的历史知识比较零散,缺乏系统性,尤其对世界史的知识贮备不够。

但对美苏冷战相关知识点有一定的兴趣,所以在教学过程中,教师要注重对线索和条理的疏导,并辅以图片、影像等材料,提高学生的学习能力。

【教学目标】1、知识与技能(1)知道第二次世界大战中和战后初期国际关系发展的基础知识;(2)阐明美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展所产生的重大影响,培养学生运用辩证唯物主义观点全面评价历史问题的能力。

2、过程与方法(1)通过从原始文字材料、图片和纪录片等视频材料中提取历史信息,分析两极格局形成的背景和过程;(2)通过小组讨论的形式,探究冷战所产生的重大影响。

3、情感、态度与价值观(1)认识美苏“冷战”,给世界和平带来了严重威胁,感受和平与发展是当今世界的主题,从而增强维护世界和平,反对霸权主义的意识。

(2)认识到美苏争锋是两大阵营的对峙,实质是美苏两大国家利益的争夺。

【重点难点】教学重点:美苏对峙格局形成的过程;美苏冷战对第二次世界大战后国际关系的影响。

教学难点:冷战对世界历史的影响。

【教学过程】根据以上教学目标的制定,重点难点的确定与学法的选择,本课的教法流程如下。

第1课美苏争锋1.右侧为二战后国际关系变化的漫画,标题为《合不来》,它揭示出( ) A.意识形态分歧导致两大阵营形成B.冷战导致欧洲国家分裂C.冷战对峙格局产生的主要原因D.美苏冷战的重心在欧洲答案:C。

国家利益是国际关系的决定因素,结合材料和所学知识可知,国家利益是导致二战结束后美苏冷战对峙局面的主要原因,故选C项。

2.1945年4月,美驻苏大使哈里曼认为,苏联同时执行两个政策,一个是“与美、英合作的政策”,一个是“对邻国扩展苏联控制的政策”。

他还认为,战后苏联重建需要美国,因而美国在重要问题上可以坚持,而不致碰到严重的危险。

在此,哈里曼( )A.强调美苏意识形态的差异较大B.意在加强美苏之间的合作关系C.希望美国对苏联进行适度遏制D.说明美苏关系走向破裂的边缘答案:C。

根据材料“他还认为,战后苏联重建需要美国,因而美国在重要问题上可以坚持,而不致碰到严重的危险”可知,哈里曼认为美国不必对苏联采取战争手段或者强硬政策,适度地遏制即可达到目的,故选C项。

3.20世纪50年代初,美国实施“特洛伊计划”,组织一批科学家和工程师,研究“把‘真理’传到‘铁幕’后面的理论和方法”。

其目的是( )A.对社会主义阵营进行和平演变B.加强对西欧盟友的支持C.促进与社会主义国家科技交流D.及时从朝鲜战场中抽身答案:A。

据题干材料可知,美国通过“特洛伊计划”开展对以苏联为首的社会主义阵营全面的心理宣传攻势,以期实现对社会主义阵营的和平演变,故选A项4.传统观点认为,美国是挑起冷战的罪魁祸首。

冷战结束后,有学者认为冷战是战后美苏双方采取强硬政策的结果;还有学者认为,英国对冷战发生起了推波助澜的作用。

据此可知,关于冷战起源的认识( )A.忽视了对意识形态斗争的研究B.时代越近越能接近历史的真相C.随着研究视野拓宽而趋于全面D.只能有一种科学而合理的解释答案:C。

由“美国是挑起冷战的罪魁祸首”,到“冷战是战后美苏双方采取强硬政策的结果”和“英国对冷战发生起了推波助澜的作用”说明对冷战起源的认识随着研究视野拓宽而趋于全面,故C项正确。

5.1946年2月22日,美国驻苏联外交官乔治·凯南向美国国务院发了一封电文,指出:“资本主义与社会主义是水火不相容的;美苏之间无法建立‘合作’关系;美国必须把苏联当作对手,而不是伙伴。

”这一文件( )A.标志着美苏争霸的局面完全形成B.主张美国用战争手段与苏联全面对抗C.为美国的“冷战”政策提供了理论依据D.形成了第二次世界大战后美苏对峙的两极格局答案:C。

材料“美苏之间无法建立‘合作’关系;美国必须把苏联当作对手,而不是伙伴”反映了“冷战对抗”思维,这为美国的“冷战”政策提供了理论依据,故C正确6.1950年,美国某政府官员说:“只有在实践上重申我们的基本价值,国内、国外皆然,我们方能保持自身的完整与正直,而这正是挫败克里姆林宫真正的根本。

”材料表明美国“冷战”的目的是( )A.传播美国价值观颠覆苏联制度B.公开干涉世界各国内政以称霸全球C.武力颠覆苏联政权以遏制共产主义D.以道德方式确保在欧洲的经济利益答案:A。

由材料“重申我们的基本价值,国内、国外皆然”可以看出,美国通过“冷战”传播自身的价值观并欲借此颠覆苏联的社会主义制度,故选A7.戴维·格雷斯《西方的敌与我》一书中写道:“在1947~1949年欧洲外交的主要目的,就是说服美国在1945年胜利的仅仅几年后再次回到欧洲,并无限期地停留下来。

”这一“目的”达成的标志是( )A.杜鲁门主义的提出B.马歇尔计划的实施C.北大西洋公约组织的建立D.“柏林墙”的修建答案:C。

根据材料“说服美国在1945年胜利的仅仅几年后再次回到欧洲,并无限期地停留下来”并结合所学知识可知,实现这一目的的是北约的建立,故选C 项8.下面是关于捷克斯洛伐克等四国对西方国家的贸易额占其对外贸易总额比重的数据表。

造成1952年各国数据与1948年数据差距较大的直接原因是( )A.马歇尔计划的实施B.杜鲁门主义的出台C.经互会的成立D.柏林危机的爆发答案:C。

1949年,苏联、保加利亚等国成立经互会,以打破美国为首的资本主义世界对社会主义国家的经济封锁,因而形成了以美国为首的资本主义世界经济体系和以苏联为首的社会主义世界经济体系,所以捷克斯洛伐克等四国主要与社会主义国家进行对外贸易,与西方国家的对外贸易额会大量减少,故C正确。

9.1948年1月,苏联以技术故障、技术困难为由,开始封锁美英法占领区和柏林之间的水陆交通;6月,切断了美英法占领区和柏林之间的铁路交通;8月,公路、水路交通被彻底封锁,只留有空中走廊。

上述措施( )A.导致美苏战时同盟关系正式破裂B.得到了中国等社会主义国家的支持C.削弱了美国对西欧国家的影响力D.客观上推动了军事集团北约的建立答案:D。

据材料“切断了美英法占领区和柏林之间的铁路交通”并结合所学知识可知,柏林危机客观上推动了北约军事集团的成立,故选D项。

10.1947年6月,美国颁布了新的《劳资关系法》,限制工人参加工会,禁止全国性同业工人集体谈判和共产党员担任工会领导职务;规定工会罢工前须先发通知并静候政府调查。

罗斯福新政以来工人的权利被剥夺殆尽。

这一法案( ) A.表明美国已经走出经济危机B.意在消除罗斯福新政的影响C.导致美国工人运动持续低迷D.受到了美国国际战略的影响答案:D。

据材料“限制工人参加工会,禁止全国性同业工人集体谈判和共产党员担任工会领导职务”可知,美国政府意在打击共产主义,结合所学知识可知,1947年,冷战开始,美国开始了遏制共产主义的政策,故选D项。

11.1959年在著名的“厨房辩论”上,尼克松对赫鲁晓夫说道:“我们希望展示我们的多样性,以及做出选择的权利。

我们并不希望所有一切都由一名高高在上的政府官员决定,而恰恰是这个人让所有的房子都盖得一模一样。

”这反映出( )A.美苏关系出现了缓和迹象B.苏联经济发展落后于美国C.苏联高度集权体制的弊端D.美国自由主义经济的盛行答案:C。

依据材料可知,在1959年的“厨房辩论”上,尼克松对赫鲁晓夫说,我们希望展示我们的多样性,并不希望一切由高高在上的政府官员决定,这反映了尼克松在抨击苏联高度集中的政治经济体制,故选C项。

12.1960年苏联科学院成立非洲学研究所,又成立人民友谊大学,帮助亚非拉国家培养建设干部。

1960年,日本外务省将加强对非交往作为当年外交的一大课题,并准备在未来两年内集中力量扩大对非贸易。

1961年美国肯尼迪政府正式提出“新非洲”政策,开始大幅增加对非援助。

这说明( )A.非洲历史文化成为世人瞩目的焦点B.非洲在美苏全球争夺中居首要地位C.冷战大背景下的大国援非活动升级D.非洲独立国家增加改变了世界格局答案:C。

题干材料内容可分两层,一是苏联帮助亚非拉国家培养建设干部;二是日本与美国政府扩大对非贸易与增加对非援助。

联系材料中时间可知此时为冷战期间,苏联社会主义国家与日美等资本主义国家进行援非活动意在争夺非洲“中间地带”,故选C项。

13.尼迪肯定认为“这的确是一个伟大的胜利”,以致忍不住告诉国会领袖们:“我们解决了人类最大的危机之一。

”赫鲁晓夫也承认,“为了和平,我们被迫作出了一些大的让步。

”两位领导人所指的事件是( )A.1949年德国被一分为二B.1950年朝鲜战争爆发C.1961年美发动越南战争D.1962年古巴导弹危机答案:D。

由材料“肯尼迪‘我们解决了人类最大的危机之一’。

赫鲁晓夫也承认,‘为了和平,我们被迫作出了一些大的让步’”并结合所学知识可知,这一事件指的是1962年古巴导弹危机,故D项正确。

14.1979年苏联入侵阿富汗,在次年的莫斯科奥运会上,美国发起抵制运动使65个国家和地区的奥委会缺席;苏联在1984年如法炮制,也率领19国缺席了洛杉矶奥运会。

这说明( )A.霸权主义影响国际间合作B.这一时期的苏联处于守势C.世界多极化趋势遭受压制D.美苏态度决定国际性事务答案:A。

由材料内容可知,美国1980年抵制莫斯科奥运会后,苏联也于1984年洛杉矶奥运会如法炮制,这体现了美苏两极对峙影响国际间合作,故选A项15.人认为冷战是“既非战争又非和平的对抗”。

阅读下列材料:材料一第二次世界大战后,由于在传统的权力斗争中新增了意识形态方面的争端,权力关系再调整的进行也就变得更复杂、更危险。

随着冷战的全面展开,一个又一个危机接踵而来。

行动和反行动最终以两大军事集团的建立而达到顶峰,欧洲也就和德国一样被冷战一分为二。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》材料二数十年的核军备竞赛以其恶性循环加剧了冷战,但也控制了冷战,因为它确立和维持了“恐怖平衡”,使得美苏两国因为惧怕互相毁灭而努力防止它们之间爆发直接军事冲突。

它使得两个超级大国能够彼此对抗和斗争而不兵戎相见。

……冷战使美国在世界政治的多个重大问题领域和多个重要地理区域,形成了显著的美国霸权。

同时,美国在战后初期宽待德国和日本,助其复兴,以后又长期在安全、贸易和金融方面予以照顾和特殊优惠,从而有力地帮助了它们成为世界一流经济强国,或者说成为美国比较强劲的经济竞争对手。

——摘编自时殷弘《美苏冷战史:机理、特征和意义》完成下列要求:(1)据材料一并结合所学知识,指出二战后国际“权力关系再调整”的主要原因,并指出美苏“行动和反行动”的主要特点。

(2)综合上述材料,结合所学知识,就“冷战与美国霸权”为主题写一篇小论文。

(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)(1)原因:国际力量对比的变化;意识形态的冲突。

特点:军事对峙但不付诸战争;政治对抗但保持和平共处;经济割据并形成两大对抗市场。

(2)论点:美苏冷战使美国确立世界霸权,但其霸权地位也受到部分削弱。

论据:①使美国确立世界霸权。

通过马歇尔计划、布雷顿森林体系和关贸总协定,成为世界经济霸主;通过操纵联合国、推行杜鲁门主义,确立政治霸权;建立并控制北约,成为军事霸主。

②霸权地位受到部分削弱。

美苏长期对抗,消耗了美国实力,动摇了霸主地位;扶持德国和日本复兴,形成美日欧三足鼎立局面,冲击美国经济和政治霸权;冷战背景下的局部战争(朝鲜战争和越南战争)拖累了美国,削弱了其霸权地位。