法的要素--司法考试辅导《法理学》第一章第三节讲义

- 格式:doc

- 大小:98.00 KB

- 文档页数:9

2020年国家司法考试大纲:法理学法理学第一章法的本体基本要求:了解:法的概念的争议,马克思主义关于法的本质的基本观点,法的定义,法的价值的含义,法律规则的含义、逻辑结构,法律原则的概念与种类,法律权利与义务的概念,法的渊源的含义,当代中国法的正式渊源,当代中国法的非正式渊源,法律部门与法律体系的含义,当代中国的法律体系,法的效力的含义,法律关系的含义,法律关系的主体的含义与种类,法律关系的内容,法律关系客体的含义,法律事实的含义,法律责任的含义,法律责任的免除条件,法律制裁的含义。

理解:法的特征,法的规范作用与社会作用,法的局限性,法的价值的种类(秩序、自由、正义),法的价值冲突及其解决,法律规则与语言的关系,法律规则与法律条文的区别,法律规则的种类,法律规则与法律原则的区别,法律规则与法律原则的适用,权利与义务的分类及相互关系,正式的法的渊源与非正式的法的渊源,正式的法的渊源的效力原则(不同位阶的法的渊源之间的冲突原则、同一位阶的法的渊源之间的冲突原则、位阶出现交叉时的法的渊源之间的冲突原则),公法、社会法与私法的含义与区别,研究法律体系的意义,法的效力根据,法的对人效力原则,法的空间效力,法的生效时间与失效时间及溯及力,法律关系的特征与种类,权利水平与行为水平,法律关系的客体种类,法律事件与法律行为,法律责任的特点'法律责任与权力、权利和义务的关系,法律责任的竞合,归责原则。

熟悉并能够使用:法学的基本知识、概念,分析和评价相关的案例、事例或者法条。

考试内容:第一节法的概念法的概念的争议法的定义马克思主义关于法的本质的基本观点法的特征(规范性国家意志性普遍性强制性程序性可诉性)法的作用(规范作用与社会作用法的局限性)第二节法的价值法的价值的含义法的价值的种类(秩序自由正义)法的价值冲突及其解决第三节法的要素法律规则(法律规则的含义逻辑结构法律规则与语言法律规则与法律条文的区别法律规则的分类)法律原则(法律原则的含义、种类法律原则与法律规则的区别)法律规则与法律原则的适用权利与义务(权利、义务的含义、分类及相互关系)第四节法的渊源法的渊源的概念(法的渊源的含义)正式的法的渊源与非正式的法的渊源当代中国法的正式渊源(宪法法律?行政法规行政规章地方性法规?自治条例和单行条例)正式的法的渊源的效力原则(不同位阶的法的渊源之间的冲突原则同一位阶的法的渊源之间的冲突原则位阶出现交叉时的法的渊源之间的冲突原则)当代中国法的非正式渊源(判例政策习惯)第五节法律部门与法律体系法律部门(法律部门的含义法律部门的划分标准)公法、社会法与私法的含义与区别法律体系(法律体系的含义研究法律体系的意义)当代中国法律体系(我国主要法律部门)第六节法的效力法的效力的含义法的效力的根据法的效力范围法对人的效力(法对人的效力原则)法的空间效力法的时间效力(法的生效时间法终止生效的时间法的溯及力)第七节法律关系法律关系的概念与种类(法律关系的含义与特征法律关系的种类)法律关系主体(法律关系主体的含义和种类权利水平和行为水平)法律关系的内容(法律关系主体的权利与义务)法律关系客体(法律关系客体的含义和种类)法律关系的产生、变更与消灭(法律事实、法律事件与法律行为)第八节法律责任法律责任的概念(法律责任的含义法律责任的特点法律责任与权力、权利、义务的关系)法律责任的竞合归责与免责(法律责任的归责原则法律责任的免责条件)法律制裁(法律制裁的含义)第二章法的运行基本要求:了解:立法和立法权限,执法的含义,司法的含义,守法的含义与构成,法律监督的含义与构成,法律监督的体系,法律适用的步骤,法律推理的含义,法律解释的含义。

《导论》第一节法理学的对象和性质一、法理学的对象1.法学以法为研究对象,先有法律,后有法学2.法理学是法律实践的抽象,它来源于社会实践,反过来又为社会实践服务3.在法学体系中,法理学研究法律现象的一般性、普遍性问题二、法理学的性质及其在法学体系中的地位4.法理学的基础理论性质:①法理学主要研究法的抽象概念和理论②它是一定时代法的精神和理念的表达③法理学为研究法律制度推动法学发展提供方法论④法理学体现一个国家的法学意识形态5.意识形态是反映一定社会物质基础的政治、法律、哲学、道德、艺术和宗教等社会学说的完整的思想体系,其目的是为了建立或巩固一定的政治制度,维护本阶级或集团的根本利益。

它是一定社会统治阶级或集团的政治纲领、行为准则、价值取向和社会理想的理论依据三、学习法理学的意义①对树立马克思主义法律观具有重要意义②对树立社会主义法治理念具有重要意义③对于培养法律思维方式和实际工作能力具有重要意义第二节法理学的历史1.西方奴隶社会法学家的著名代表:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德2.古罗马文明:①出现了职业法学家集团、法律学校和法学流派②代表人物:帕比尼安、乌尔比安、盖尤斯、保罗、莫迪斯蒂努斯3.法家认为法律的作用是“兴功惧暴”、“定纷止争”、“吏民规矩绳墨也”4.经学渗透到法律领域,导致了“律学”乘势而兴。

“律学”是一种根据儒学原则对以律为主的成文法进行讲习、注释的法学5.前注释法学派:通过对查士丁尼时代所编纂的各种罗马法文献的文字、语言、逻辑的解释和旁征博引,澄清罗马法文献的精确意思后注释法学派:致力于使罗马法与城市法规、封建法、日耳曼的习惯法、教会法的原理相结合6.人文法学派把罗马法作为整个古典文化的组成部分,把哲学方法和历史方法运用于罗马法研究,以便更有说服力地复兴罗马法7.自然学派是资产阶级革命的旗手,它反对神性和神权,主张人性和人权;反对专制和等级特权,主张自由和平等;反对人治,主张法治——“社会契约论”和“天赋人权论”8.哲理法学派:以抽象的概念、保守的理论形式、费解的哲学语言传播天赋人权、自由主义、宪政、法治等启蒙思想的哲理法学派9.历史法学派:以反对古典自然法学派、强调法律民族精神或历史传统为特征的历史法学派10.分析法学派:以功利主义和实证主义哲学为理论和方法论基础、以对实在法律的逻辑分析为己任11.社会学法学派:强调法律的社会作用、法律的实效、法律规则生效的手段、法律与其他社会控制方式的联系12.经济分析法学派:主张运用经济学的理论和方法分析法律制度和法律活动、以实现最大经济效益为目标改革法律制度13.批判法学派:以批判西方法律制度和法律文化为宗旨14.新马克思主义法学派:以人本主义为哲学基础、宣传非意识形态化、宣布对马克思主义实行“扬弃”15.后现代法学派:以否定资本主义法治原则为特征《马克思主义法理学的形成及其意义》1.无论是政治的立法或市民的立法,都只是表明和记载经济关系的要求而已2.马克思主义法理学的世界观和方法论集中表现:①社会存在决定社会意识——法的关系既不能从它们本身来理解,也不能从人类精神的一般发展来理解,历史上出现的一切法律制度,“只有理解每一个与之相应的时代的物质生活条件,并且从这些物质条件中被引申出来的时候,才能理解”②社会现象普遍联系并相互作用③社会历史不断发展变化——用发展的观点观察和分析法律现象就会发现,世界上根本没有什么“永恒的正义标准”和体现这种标准的超时空的法律制度3.对于历史上出现的一切法,既不能从法本身来理解,也不能从人类的精神世界来理解,而必须从法赖以存在的社会生产方式来理解《马克思主义法理学的中国化》1.坚持原则性和灵活性相结合的立法思想;坚持有法可依、有法必依的法制原则,强调“依法办事是进一步加强法制的中心环节”;坚持“公民在法律面前人人平等”原则;坚持以事实为根据、以法律为准绳的诉讼原则2.只对那些民愤不深、人民并不要求处死但又犯有死罪者,方可判处死刑、缓期两年执行、强迫劳动、以观后效3中国特色社会主义理论体系的法理学:①要发扬社会主义民主,就必须加强社会主义法制——.必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变②坚持党的领导、人民当家做主、依法治国的有机统一③坚持科学执政、民主执政、依法执政——(1)总揽不包揽,协调不代替(2)要善于把党的主张通过法定程序上升为法律,主要依靠法律治理国家、管理社会,使国家各项工作在法制轨道上运行④扩大人民民主,保证人民当家做主⑤坚持以人为本,尊重和保障人权《法的概念》1.客观法——抽象的,不依个人的主观意志和行为而客观存在的法律规范主观法——属于主体的并需要通过主体的活动而实现的合法权利2.法:永恒的、普遍有效的正义原则和道德公理(自然法--理想法、正义法、应然法)法律:由国家机关制定和颁布的具体行为规则(实在法--现实法、国家法、实然法)《法的本质》1.法的关系正像国家的形式一样,既不能从它们本身来理解,也不能从所谓人类精神的一般发展来理解,相反,它们根源于物质的生活关系2.法是意志的体现,法以利益为基础,法是调整社会关系的准则3.意志是指为达到某种目的而产生的自觉的心理状态和心理过程,是支配人的思想和行为并影响他人的思想和行为的精神力量4.统治阶级意志上升为国家意志、被奉为法律之后,在其实施过程中还会遇到来自被统治阶级的阻力。

司法考试法理学⼤纲复习笔记司法考试法理学⼤纲复习笔记基本要求应试⼈员复习本部分内容时应当做到以下⼏点:能够准确地把握法理学的基本概念、基本原理、理念和价值;能够从整体上把握⼤纲的内容,能够对相关知识点的区别和联系进⾏分析、判断;能够运⽤法理学的基本知识来分析法律事件、案件或现⾏制度;注意法理学知识与法律应⽤学科知识的结合。

第⼀章法的本体第⼀节法的定义⼀、法律职业与法的定义1、职业的含义:指以专业法律知识为基础的法律⼯作。

两个基本涵义:①⼀种专门⾏业(⼯作)②从事法律职业的⼈需要拥有专门的法律知识和技能法律⼯作可能作为⼀种职业存在的前提:法律⼈最⼤的职业道德和操守问题是:是否能够忠于法律专门的法律知识与法律的独⽴化相联系,法律从其他社会规范中逐渐分离出来,成为独⽴的社会规范。

2、法律⽅法与法律思维的特征:法律⼯作者看待法律的职业⽅式①⽤说理的⽅式⽽⾮简单的暴⼒解决问题-----强制是为了保证说理进⾏②须根据法律来说理及判断和解决法律问题----以法为论据、判据(核⼼)③须在程序范围内,通过相应法律程序确定和解决法律问题---程序性另:法律⼈忠于法律的前提:法律必须具有⼀种明确清晰的概念及其对象法律必须发展为独⽴的规范体系和制度形式,才可能成为⾏为准则法律⼈须提⾼⾃⾝知识能⼒和法律思维⽔平,⽅能准确把握法律(要依法思考问题、⼜要形成对法律的个性观点⽴场;要了解法律外在表现形式,⼜要理解法律内在根据、实质)⼆、法的现象法的本质(⼀)关于法的本质的主要学说:总体分为马克思主义与⾮马克思主义从⽅法论⾓度来划分有三类:1、从法本⾝理解法律,认为法律产⽣、发展、变化根据在于法的⾃⾝A、规则论:法是⼀个逻辑上⾃我满⾜的规则体系,法律规则效⼒来源体系内部B、命令论:法是权⼒命令形成的规则体系,法律规则效⼒源于权⼒C、判决论(预测论):法就是对法官的判决的预测。

规范性法律⽂件不是法,法官的倾向和意见、法官对案件的处理意见才是真正的法。

07中法网基础串讲法理学高其才(龙在天涯整理)第一章法的本体第一节法的概念一、法的概念法的定义及法律思维具有的特点(规范性、求实性、利益性、平衡性等)二、法的本质以往的非马克思主义的对法的认识,可以分为三类:第一,从人类精神的一般发展角度概括法的有:(1)神意论;(2)意志论;(3)正义论。

第二,从法本身理解法的有:(1)规则论;(2)命令论;(3)判决论或预测论。

第三,从法与其他社会现象的关系的角度理解法律现象,把其视为社会的组成部分,作为一种与其他社会现象交互作用的产物。

其中下面这几种学说尤其要注意:第一种关于法的本质的学说为神意论的学说,这是最古老的一种学说,主要代表人物是托马斯•阿奎那。

阿奎那将法律分为四种:永恒法即上帝的法律,是最高的法律;自然法是勾通上帝和人的桥梁,其首要原则是“行善避恶”;神法是上帝通过《圣经》所赋予的法律,用以补充比较抽象的自然法;人定法,通常包括世俗统治者制定的法律。

第二种理性说。

这种学说大致可分为三个发展阶段:古代自然法说、古典自然法学、新自然法学。

强调的是人类社会的法的二元论,如西塞罗他们强调的是法是人类理性的体现、人类本性的体现,西方的自然法学家基本上都是持这种观点的。

第三种为主权命令说,法律是由掌握国家权力的人发布的一种命令。

主要是由奥斯丁创立的分析法学的学者所主张的。

奥斯丁认为,法学的对象仅限于实在法,“实际存在的由人制定的法”,通过对实在法的分析找出它们共同的原则,而这些共同原则实际上都建立在功利的基础之上;法律或严格意义上的法律,是命令,是以制裁作为保证的一种命令,“是政治优势者对政治劣势者制定的法”;而政治优势者,是指他的在社会地位、财富和品德等方面优越性越过其他人。

他强调,法律和道德是无关的,至少没有必然的联系,一个不道德、不正义的法,只要是合法地制定的,就应该认为具有法律效力,即“恶法亦法”。

在《法理学的范围》中,奥斯丁指出:“法的存在是一回事。

2011年司法考试六门小法考点精华之《法理学》(1)法理学Ⅰ法的本体1.1法律职业与法的定义法律职业包括两个基本涵义:(1)是一种专门的行业;(2)从业者具备专门的法律知识和技能。

法律职业者必须用法律方法和法律思维(其特点是根据法律通过法律程序用说理的方式来解决法律问题)来看待法律。

1.2法的现象与法的本质关于法的定义有两大类:一是非马克思主义的观点,大致有三类:(1)从法本身理解法律,特点是囿于法的现象讨论法律问题。

包括规则论,命令论,判决论或预测论;(2)从法的外部解释法的根源,将法视为人类精神一般发展的产物。

包括神意论,意志论如黑格尔的观点,正义论如塞尔苏士的观点;(3)从法与其他社会现象的关系角度理解法,将法作为社会的组成部分,作为一种与其他社会现象交互作用的产物。

二是马克思主义的观点。

法的本质含三层涵义:(1)法的正式性;(2)法的阶级性;(3)法的社会性。

1.3法的特征(1)法具有规范性,这表明法是一种规范,而且是一种行为规范,同时该规范与社会关系相联系。

(2)法具有国家意志性,它以国家名义产生和存在,通过有权力的国家机关制定和认可。

(3)法具有国家强制性,所有规范中法的强制性最厉害、最直接,同时法的强制性与违法相联系。

(4)法具有普遍性,法针对普遍的人和事发生作用。

注意是在法自己的效力范围内具有普遍约束力,而不是指在国家权力管辖范围内普遍有效。

如有些法律在全国范围内生效,如宪法、民法和刑法,有些则是在部分地区或仅对特定主体生效,如地方性法规、军事法规。

(5)法具有程序性。

1.4 法的作用法的规范作用:针对主体行为发生作用。

这部分内容几乎每年都考。

法的规范作用分类内容对象指引作用确定的指引(一般为义务性规范) 有选择的指引(一般为权利性规范) 本人的行为。

例如《继承法》规定,公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人一人或数人继承,即为有选择的指引评价作用法律具有判断、衡量他人行为是否合法或违法以及违法性质和程度的作用他人的行为。

周旺生北京大学法学院教授,法理学专业博士导师,北大立法中心主任,国内最著名的法理学专家,长期从事司法考试和法硕考前辅导,法理学指定教材主编,曾经多次参加过律考和司法考试的命题,教学严谨,经验丰富,其深入浅出,层层剖析的授课风格,理论与实务相渗透的授课方法深受学员的好评,命题预测准确率非常高,是一名极具权威性的司法考试和法硕考前辅导名家。

第一章法的本体第一节法的概念一、法律职业与法的定义(一)如何理解法律职业法律职业是与法律打交道的职业,是以法律为出发点、为归宿的职业。

法律职业是一种专门的行业,它是由专门的法律理论、知识等作为其学术支撑的。

注意:以法律为出发点为归宿、专门同法律打交道是法律职业的关键所在。

例如:张三在法院工作,李四在检察院工作,关于他们所从事的是否法律职业,就很难说。

如果他们在法院、检察院所从事的不是同法律打交道的工作如开车、做饭、收发报纸等,那么他们所从事的就不是法律职业。

只有不仅在法院、检察院以及其他法律机关、法律部门工作,而且还要在这些机关从事同法律打交道的工作,才是从事法律职业。

(二)法律方法与法律思维的基本特点法律方法与法律思维的基本特点在学术界有不同的看法,但是有一点是共同的,即它们都是与法律直接相连的方法和思维。

这种方法和思维是强调理性、强调法律根据、强调逻辑关系、强调程序的。

理解这一点,特别需要注意避免把有关问题绝对化,比如法律方法和法律思维是强调理性的,这就意味着它在同暴力发生关系的时候,是拒绝简单使用暴力而不是一概拒绝暴力。

判断正误:法律思维和法律方法是强调理性、强调程序而反对暴力的。

(这种判断是不正确的。

因为法律思维和法律方法是以法为中心的思维和方法。

而法就是以军队、警察、法庭、监狱等国家暴力机器为后盾的,因此法律思维和方法尽管是强调理性、强调逻辑、强调程序,但它也仅仅是拒绝简单使用暴力,而决不完全拒绝使用暴力。

)二、法的现象与法的本质(一)迄今为止在法的研究中存在三种主要的方法和思路1.注重从法本身来研究法如研究法的本质、形式、作用、法律规范、立法、司法、守法等等。

2015年国家司法考试《法理学》讲义法理学第一章法的本体第一节法的概念一、马克思主义关于法的本质的基本观点首先,法的本质表现为法的正式性。

法的正式性以称法的官方性、国家性,指法是由国家制定或认可的并由国家强制力保证实施的正式的官方确定的行为规范。

其次,法的本质反映为法的阶级性。

法的阶级性是指:在阶级对立的社会,法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志。

最后,法的本质最终体现为法的物质制约性。

法的物质制约性是指法的内容受社会存在这个因素的制约,其最终也是由一定的社会物质生活条件决定的。

二、“国法”及其外延所谓特定国家现行有效的法,笼统地讲,乃是指“国法”。

其外外延包括:1、国家专门机关制定的“法”。

2、法院或法官在判决中创制的规则。

3、国家通过一定方式认可的习惯法。

4、其他执行国法职能的法。

三、法的特征1、法是调整人的行为的社会规范。

2、法是由公共权力机构制定或认可的具有特定形式的社会规范。

3、法是具有普遍性的社会规范。

4、法是以权利义务为内容的社会规范。

5、法是以国家强制力为后盾,通过法律程序保证实现的社会规范。

6、法是具有可诉性的社会规范。

四、法的作用法的作用可分为规范作与社会作用。

这是根据法作用于人们的行为和社会关系的形式与内容之间的区别所作的分类。

(一)法的规范作用法的规范作用可发以分为指引、评价、教育、预测和强制五种。

1、指引:从形式上看分为个别必指引和规范性指引,从立法技术上看分为确定的指引和不确定的指引(又叫选择的指引)2、评价:判断、衡量他人行为合法与否的评判作用。

3、教育:通过法的实施对一般人的行为产生影响。

4、预测:凭借法律的存在预先估计到人们相互之间会如何行为。

5、强制:通过制裁违法犯罪行为来强制人们遵守法律。

(二)法的社会作用1、涉及三个领域:社会经济生活、政治生活、思想文化生活领域;2、涉及两个方向:政治职能(阶级统治的职能)和社会职能(执行社会公共事务的职能)。

第二节法的价值一、法的价值的含义一、含义法的价值是指法这种规范体系有哪些为人所重视、珍视的性状、属性和作用。

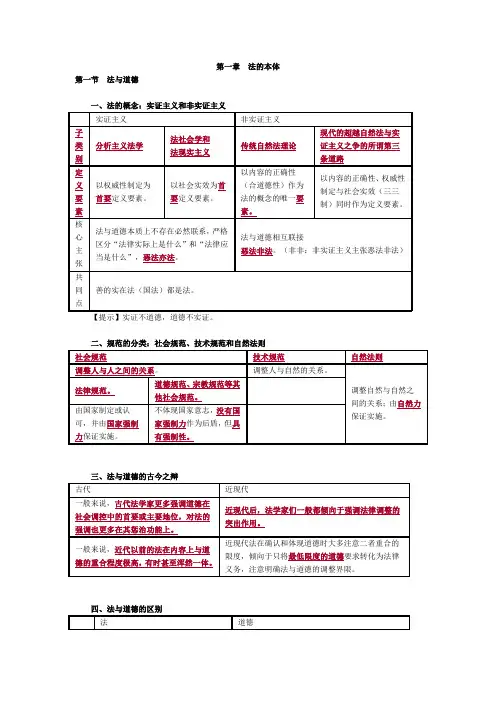

法理学第一章法的本体第一节法的概念法的概念的争议,A实证主义,1分析主义法学(权威性制定,立法对象),2法社会学或法现实主义(社会实效,遵守的效果);B非实证主义包括1自然法(内容正确性,符合道德),2第三条道路(最严格的法概念)C马克思主义,前提区分法的现象与本质。

分为:1国家性(正式性/官方性,依靠公权力制定、实现,体现国家意志),2阶级性(统治阶级集体意志),3物质制约性(物质生活条件制约)国法及外延,国法是国家现行有效的法(国家的法律),范围大于国家法。

包括成文法,判例法,不成文法,教会法等。

法的特征,1调整行为的社会规范(不针对思想,针对人与人,区别于技术规范和自然法则),2由公权力制定或认可,3具有普遍性(范围内普遍有效,平等,一致性),4内容为权利义务,5国家强制力保证,6可诉(遵守程序)。

法的作用,1指(指引自己,个别/一般,确定/选择),2评(他人),3教(法实施后对一般人),4预(未来),5强。

特征,1局限性(以社会为基础,受其他社会规范,范围深度有限,自身条件),2三领域(社会经济、政治、思想文化),3两方向(政治职能阶级统治,社会职能执行社会公共事务)第二节法的价值含义,主客体关系,正面意义,兼具实然与应然。

种类,1自由(最高最优先,真正的法律),2秩序(重形式,其他价值的基础),3正义(基本标准,公平,良法恶法)。

4效率,5利益。

价值冲突及解决,1价值位阶(牺牲低位阶),2个案平衡(具体问题具体分析),3比例(牺牲不能过度,手段目的平衡)第三节法的要素要素的内容:A法律规则(具体规定),B法律原则C法律概念法律规则的逻辑结构(假定条件,行为模式,法律后果),与语言,书面/口头/肢体语言,与法律条文,1规范性条文,规定法律规则或原则;2非规范性,规定法律技术内容,不直接作用于人。

种类:1内容分,授权性,义务性[命令性、禁止性],2确定性程度分,确定性、委任性[委任主体]、准用性[准用文件],3限定范围分,强行性、任意性[可私了]B法律原则,种类,1公理性[世界通用]与政策性[地域性],2基本与具体,3实体性与程序性规则与原则的区别,规则(明确具体、着眼共性、范围小、全有全无适用),原则(关于共性与个性、自由裁量、体系内通用、冲突原则可共存于一部法律中)。

可编辑修改精选全文完整版司法考试《法理学》第一章:法的本体知识点2017年司法考试《法理学》第一章:法的本体知识点以下是店铺整理的2017年司法考试《法理学》第一章:法的本体知识点,供考生们学习!更多考试内容请关注店铺!一、法的概念的争议历史上,不同的法学家基于各自研究视角的不同提出了各种各样的法的概念。

到目前为止,关于“法是什么”,中外的法学家们并没有达成共识。

但是,对于法律人的职业来说,法的概念的研究具有重要的意义。

在法律实务中,法律人所持的法的概念的立场不同,对同一个案件所做的法律决定就不同,而且法律人在一定的时间压力下必须要做决定。

这样,法律人在处理一些案件获得法律决定的过程中必须进行立场选择。

如果法律人没有自己的立场,“将很容易在无意识当中成为权力所有者的工具,成为权力者的法政策目标,甚至罪恶的法政策的工具”。

①围绕着法的概念的争论的中心问题是关于法与道德之间的关系。

依据人们在定义法的概念时对法与道德的关系的不同主张,我们大致上可以将那些形形色色的法的概念区分出两种基本立场,即实证主义的法的概念和非实证主义或自然法的法的概念。

所有的实证主义理论都主张,在定义法的概念时,没有道德因素被包括在内,即法和道德是分离的。

具体来说,实证主义认为,在法与道德之间,在法律命令什么与正义要求什么之间,在“实际上是怎样的法”与“应该是怎样的法”之间,不存在概念上的必然联系。

与此相反,所有的非实证主义理论都主张,在定义法的概念时,道德因素被包括在内,即法与道德是相互联结的。

②法实证主义者是以下列两个要素定义法的概念的:权威性制定(authoritative issuance)和社会实效(social efficacy)。

有的法实证主义者是以权威制定作为法的概念的定义要素,有的是以社会实效作为定义要素。

但是,更多的法实证主义者是以这两个要素的相互结合来定义法的概念的。

这两个定义要素可以在不同方面进行联结,而且可以从不同方面解释它们,因此,就产生出了各种各样的法实证主义的法的概念。

法理学满分宝典(绝密记忆方法)第一章法的本体第一节法的定义一、法律职业与法的定义1、法律方法和法律思维具有三个特点:(1)用说理的方法而非简单的暴力解决问题。

(2)必须根据法律来说理及判断和解决法律问题。

(3)必须在程序的范围内,通过相应的法律程序确定和解决法律问题。

* 这其中,根据法律说理是核心。

对于法律职业者来说,是否能够忠于法律,就是他最大的职业道德和操守问题。

2.法律人忠于法律的前提是法律必须具有一种明确清晰的概念及其对象。

(1)法律必须发展为独立的规范体系和制度形式,才可能成为法律职业者行为的准则。

(2)法律职业者又必须提高自己的知识能力和法律思想水平,从而准确地把握法律。

二、法的现象与法的本质1.以往的法律理论从方法论的角度看,可以分为三类:(1)从法本身理解法律,认为法律产生、发展、变化的根源在于法的自身。

(2)虽然是从法的外部结实法律的根源,又都直接或间接地把这种根源归结为某种精神力量,将法视为人类精神一般发展的产物。

(3)从社会现象的交互作用的角度把握法的定义。

2.从人类精神的一般发展角度概括法的有:(1)神意论。

(历史上最早出现的观点)(2)意志论。

(如黑格尔关于法是自由意志的体现)(3)正义论。

(古罗马法学家塞尔苏士认为:法乃善良公正之艺术。

)3.从法本身理解法的有:(1)规则论。

(一般认为法是一个逻辑上自我满足的规则体系。

)(2)命令论。

(这种观点与规则论相同之处在于都将法视为一种规则体系,所不同的是,规则论认为法律规则的效力来源于该体系内部,而命令论则认为法律规则的效力来源于权力。

)(3)判决论或预测论。

(这种观点认为法就是对法官的判决的预测。

持这种观点的人认为,法不是写在规范性法律文件中的东西,而是法官的倾向和意见,法官关于案件的处理意见才是真正的法。

)4.从法与其他社会现象的关系角度理解法律现象:(1)19 世纪末,尤其是20 世纪初以来,西方法学界许多学者开始将法置于一定的社会现象领域交易研究。

正保远程教育旗下品牌网站 美国纽交所上市公司(NYSE:DL)

法律教育网 法律精英的成长基地 司法考试辅导《法理学》第一章第三节讲义

第三节 法的要素

一、法律规则

(一)法律规则的含义

法律规则是指具有一定结构形式,并以规定权利义务和相应法律后果为内容的行为规范。

(二)法律规则的逻辑结构

1.假定条件,是指一个法律规则中关于该法律规则适用情况的部分,包括法在什么地方、什么情况下、对什么人适用。

包含两个方面:

(1)法律规则的适用条件。

其内容有关法律规则在什么时间、在什么地域以及对什么人生效等。

(2)行为主体的行为条件。

2.行为模式,是指一个法律规则中规定人们具体行为的部分,是法律规则的核心部分。

行为模式可以分为三种:

(1)可为模式(权利行为模式),指在什么假定条件下,人们“可以如何行为”的模式。

这种行为模式与授权性规则相联系。

(2)应为模式(义务行为模式),指在什么假定条件下,人们“应当或必须如何行为”的模式。

(3)勿为模式(义务行为模式),指在什么假定条件下,人们“禁止或不得如何行为”的模式。

【注意】可为模式与授权性规则相联系;应为模式和勿为模式与义务性规则相联系。

3.法律后果,是指法律规则中行为人的行为符合或不符合行为模式的要求时,行为人在法律上所得到的评价或应承担的后果。

法律后果可以分为两种:

①合法后果,即行为人的行为符合法律规则关于行为模式的规定,就会得到法律上的肯定性评价,具体表现为对行为人的保护、许可或奖励。

②违法后果,即行为人的行为不符合法律规则关于行为模式的规定,就会得到法律上的否定性评价,具体表现为对行为人行为的制裁、不予保护、撤销、停止,或要求恢复、补偿等。

【提示】08-54,07-2,07-91考查法律规则的逻辑结构。

在这里要知道,这三个部分在逻辑上缺一不可,但是在具体的条文中都是可以被省略的。

【例题·多选题】关于法律规则的逻辑结构与法律条文,下列哪些选项是正确的?( )(08-1-54)

A.假定部分在法律条文中不能省略

B.行为模式在法律条文中可以省略

C.法律后果在法律条文中不能省略

D.法律规则三要素在逻辑上缺一不可

[答疑编号2753010401]

【答案】BD

【考点】法律规则的逻辑结构

【解析】假定部分、行为模式和法律后果这三个部分在逻辑上缺一不可,但是在具体的条文中都是可以被省略的。

故BD 正确。

(三)法律规则与语言

1.一切法律规范都是通过语言表达的,具有语言的依赖性;

2.法律人适用法律解决具体案件时不是适用语句的自身或语句所包含的字和词的本身,而是适用语句所表达的意义;

3.语言的意义具有歧义性和模糊性,故法律需要解释,也因为此,法律是开放的而不是封闭的;。