股骨转子间骨折的诊断治疗

- 格式:ppt

- 大小:8.47 MB

- 文档页数:41

老年股骨转子间骨折如何治疗股骨转子间骨折系指股骨颈基底至小转子水平以上部位发生的骨折,多发于老年人,随着人口老龄化,该病越来越常见,如何有效治疗,是改善患者远期预后的关键。

一、老年股骨转子间骨折的临床表现。

大部分患者外伤史明确,以低能量创伤为主,多为跌伤所致,多有髋关节疼痛,部分有膝关节疼痛表现。

若为移位性骨折,则所表现出的疼痛较为严重,受伤侧肢体无法活动,且伴有患肢短缩及外旋畸形,诊断比较简单。

而未发生移位的骨折,疼痛可能相对较轻,个别患者还能勉强下地行走,需细致检查,避免出现漏诊事件。

二、临床治疗老年股骨转子间骨折所需遵循的原则。

针对老年股骨转子间骨折而言,不管是应用非手术方案或手术方案治疗,均有一定风险性。

因应用非手术方案,有较高致残率、死亡率,故对于大部分患者而言,多以手术为首选治疗方案。

在选择治疗方案时,需依据个体情况,对内科合并症要引起充分重视,若有严重基础疾病,需由医生对两种治疗方案的获益和风险进行充分评估,并与患者和家属深入沟通,最终对治疗方案进行确定。

三、非手术治疗。

非手术治疗常用骨牵引(胫骨结节或股骨髁上骨牵引)或皮牵引治疗,经临床实践表明,采用卧床牵引的方案对老年股骨转子间骨折进行治疗,对生理功能未构成明显干扰,可避免应用手术方案造成的损伤,且利于骨折断端血液供应恢复。

但应用保守方案,也有较多不足之处存在,如在采用牵引开展治疗期间,需长时间(10-12周)保持在卧床的状态,故有较高的并发症率,在进行严格制动处理时,易增加骨质疏松、膝关节僵直、深静脉血栓形成等不良事件风险。

据相关研究示,相较应用手术方案治疗的患者,应用非手术方案治疗者,有更高致残率、死亡率,故非手术治疗仅在机体基础状况极差,有极大的手术风险,或预期生存期限较短的病例中适用。

四、手术治疗针对老年股骨转子间骨折而言,需尽早实施手术,提倡手术尽量在患者入院后48h内进行。

分析原因,因在此时间范围内完成手术,效果更为理想,可明显减少并发症,降低由手术延迟引发的病死率。

股骨转子间骨折治疗的进展随着高龄人口增多,股骨转子间骨折(pertrochanteric femoral fracture,pff)病例开始增加,对患者的社会经济地位造成很大影响,老年股骨转子间骨折的治疗可分为非手术治疗和手术治疗,近年来,随着治疗技术的进展及对生活质量要求的提高,早期内固定治疗成为一种趋势,非手术治疗已很少应用[1~2]。

目前对pff患者,只要无明显手术禁忌,大多数学者都主张积极手术治疗。

pff 手术方式有很多种,下文对股骨转子间骨折手术治疗进展进行简述。

1 多针(钉)固定早期内固定材料选择不多,pff患者多采用透视下闭合复位骨折或有限切开,用3~4根斯氏针、螺纹钉或改良型的折断钉、双头加压螺钉等进行固定。

目前多根针(钉)已很少用于pff患者。

2 钉板系统滑动加压螺钉加侧方钢板系统,包括鹅头钉(richards)、动力髋螺钉(dhs)和动力髁螺钉(dcs)。

jacobs[3]等证实dhs具有静力加压与动力加压的双重功效,能保持良好的颈干角,利于骨折愈合。

但随着其广泛使用,缺点也暴露出来:可导致股骨颈变短,出现肢体短缩畸形及行走障碍;在严重粉碎或骨质疏松者,过度加压可使钉头穿出股骨头;无有效抗旋转作用;对于内侧皮质骨缺损患者,内植物承受的内翻应力增大,出现疲劳断裂、髋内翻的机率增加;滑动加压用于反转子骨折时可导致骨折端分离、骨折不愈合[4~5]。

dhs改良出现了medoff钢板(msp)、经皮加压钢板(pccp)、锁定钢板、双钩螺钉、侧方钢板联合髓内针等,但其疗效均有待临床验证[6,7]。

dcs类似悬臂梁系统,符合髋部的生物力学要求。

适用于不稳定骨折,尤其适用于股骨近端的转子下骨折。

3 髓内周定系统髓内固定系统主要有:gamma钉、股骨近端髓内钉(pfn)、pfn-a 等.目前髓内固定已成为股骨转子间骨折,特别是粉碎性不稳定型骨折的首选固定方法[8]。

3.1 gamma钉能将股骨头颈部与股骨干牢固固定,允许骨折部嵌插,增加稳定性,克服了由于大转子骨质粉碎后,局部无支撑点这一力学缺陷。

第37卷2013年第8期黑龙江医学H E I L O N G JI A N G M E D I C A L J O U R N A LV01.37,N o.8A I l昏2013781老年股骨转子间骨折的临床分型及治疗进展庞再力(天津市宁河县中医医院骨伤科,天津301500)关键词:股骨转子间骨折;老年人;治疗进展doi:10.3969/i.i s8I L1004—5775.2013.08.066学科分类代码:320.11中图分类号:R683文献标识码:B股骨转子间骨折(i nt er t r oehant er i c f em or a l fr act ure,I FF)是指股骨颈基底至小转子水平之间的骨折,是临床上髋部骨折中的常见类型。

其好发于伴有骨质疏松的老年高龄患者,发生率占全身骨折的3%一4%【11。

股骨转子间骨折发生的主要原因是外伤和骨质疏松。

骨折常合并有转子后部和股骨矩的破坏,治疗不当易产生髋内翻及外旋畸形,尤其是老年患者,往往因治疗不当而死于致命性并发症。

国内外针对股骨转子间骨折的分型及治疗方法报道较多,但临床应用效果差别很大。

近年来,随着生物力学研究的不断深入,以及新型固定材料的问世与改进,股骨转子间骨折的手术治疗技术已日趋成熟,临床分型亦更趋合理化,现综述如下。

1解剖特点股骨转子部包括大转子、转子间、小转子和转子下部分。

股骨矩是位于小转子深部股骨颈、体连接部的内后方的致密骨板,股骨干后内侧皮质骨的延伸,它出现于股骨颈内后侧,止于小转子下股骨内侧皮质,呈拱形跨越小转子区,由多层致密骨构成。

股骨矩是股骨上端重要的承载负重结构,在股骨转子间骨折的病理机制和治疗方法选择上具有重要意义BJ。

骨折时,股骨矩如依然完整或保持正常对位,一般认为是稳定性骨折;股骨矩如断裂、分离或小转子撕脱,则为不稳定性骨折。

2临床特点股骨转子间骨折为老年人常见骨折,患者平均年龄为70岁。

患者本身多有明显骨质疏松症,骨的机械强度明显降低,骨折固定的可靠性也显著降低∞1,给治疗带来一定困难。

股骨粗隆间骨折分型及治疗进展股骨粗隆间骨折又称股骨转子间骨折,是老年人常见的骨折。

随着社会的老龄化,人均寿命的延长,骨质疏松人数的增加,老年人发生股骨粗隆间骨折的概率呈上升趋势。

粗隆间骨折一旦发生,采取保守治疗,患者须卧床,而卧床所带来的并发症,如肺部感染、褥疮等对有基础疾病的老年人来说是致命的。

因此目前大多数学者主张采取手术治疗,仔细研究股骨粗隆间骨折的分型有利于对骨折程度作出更准确的判断,以选择更加适合的治疗方法和判断预后。

1 临床分型股骨粗隆间骨折的分型很多,目前得以应用的有以下12种:Evans分型(1949),Boyd—Griffin分型(1949),Ramadier分型(1956),Dxcoulx-Lavarde分型(1969),Ender分型(1970),Tronzo分型(1973),Jensen分型(1975),Deburge分型(1976),Kyle分型(1979), Briot分型(1980),AO分型(1981),北京军区总院的分型。

任何骨折分型必须应用简便,并能指导治疗,同时提示预后才能具有临床意义。

目前AO分型、Evans分型、Boyd—Griffin分型、Jensen分型、Tronzo分型、北京军区总院的分型以及Kyle分型为大家熟知并广泛应用。

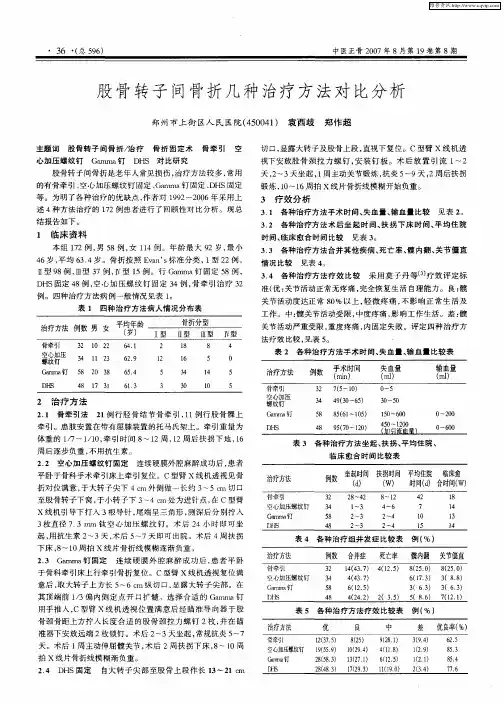

现介绍如下: 1.1 AO分型[1]AO将股骨粗隆间骨折纳入其整体骨折分型系统中,并将其归为A类骨折(见图1)。

A1型:经转子的简单骨折(两部分),内侧骨皮质仍有良好的支撑,外侧骨皮质保持完好。

1、骨折线延伸至粗隆间线;2、骨折线通过大粗隆;3、骨折线位于小粗隆下部。

A2型:经转子的粉碎骨折,内侧和后方骨皮质在数个平面上破裂,但外侧骨皮质保持完好。

1、有一内侧骨折块;2、有数块内侧骨折块;3、向小粗隆下延伸超过1 cm。

A3型:反粗隆间骨折,骨折线通过骨外侧骨皮质。

1、近端、斜形;2、简单、横形;3、粉碎。

图1 AO分型1.2 Evans分型[2]Evans根据骨折线方向将股骨粗隆间骨折分为两种主要类型。

2021股骨转子间骨折的治疗手段综述范文 股骨转子间骨折( intertrochanteric fracture,IFF)是指发生于髋关节囊线以外至小转子下方区域内的骨折[1].据统计,全球髋部骨折大约以每年 160 万的数量递增[2 -3].股骨转子间骨折保守治疗时间长,需长期卧床,并发症发生率高,伤后第 1 年死亡率高达23% ~ 34%[4].目前国内外学者多主张在患者能够耐受手术的条件下,早期手术,获得良好的骨折复位及稳定固定,早期功能锻炼。

目前临床上股骨转子间骨折的治疗手段多种多样。

本文就目前常见的几种治疗方式作一综述。

1保守治疗 股骨转子间骨折保守治疗主要适用于有些高龄患者,合并有严重的基础疾病,全身情况极差或其他一些原因不能耐受手术者。

保守治疗常采用的方法有皮牵引、胫骨结节牵引、穿“丁字鞋”等。

但保守治疗容易产生各种并发症如褥疮、肺部感染、下肢深静脉血栓等,死亡率高,目前国内外学者多数主张尽早手术,牢固固定,早期功能锻炼。

2手术治疗 手术治疗的目的是使骨折获取稳定、坚强固定,便于患者早期功能锻炼,减少并发症的发生。

Dornk等[5]研究结果显示,IFF患者早期手术治疗组疗效明显优于保守治疗组。

随着内固定器械和手术方法的改进,转子间骨折手术方法日趋多样。

2.1 多根针固定 早期内固定材料不理想,IFF患者多采用透视下闭合复位骨折或有限切开,用 3 ~ 4 根斯氏针或加压螺纹钉或双头加压螺纹钉等进行固定。

该方法操作简单,时间短,创伤小,不需输血,费用低。

但固定强度差,患者不能够早期功能锻炼,且易出现针道松动、拔钉、骨折移位、断针及髋内翻等并发症。

目前临床上已经很少应用。

2.2 髓外固定系统 2.2. 1 Jewett 板 Jewett 于 1941 年最先报道了该内固定系统治疗股骨转子间骨折。

该内固定装置由三翼钉和侧板组成,钢板与钉为一体,有固定颈干角( 90°~ 35°) ,对稳定型骨折固定效果良好,但对不稳定型骨折,早期下床活动可造成钉折弯断钉、松动、钉尖穿破股骨头及髋内翻等并发症。

doi:10.3969/j.issn.1008 0287.2020.06.029·临床论著·两种方法治疗老年股骨转子间骨折的疗效比较冯殿发1,崔采云2摘要:目的 比较闭合复位股骨近端防旋髓内钉(PFNA)和人工股骨头置换(AFHA)治疗老年股骨转子间骨折患者的疗效。

方法 将92例老年股骨转子间骨折患者根据治疗方法不同分为PFNA组(50例)和AFHA组(42例)。

比较两组术后疼痛VAS评分、留置导尿管时间、部分负重时间及术后并发症发生情况。

术后3个月和末次随访时采用Harris评分标准评价髋关节功能。

结果 患者均获得随访,时间8~12个月。

VAS评分和留置导尿管时间两组比较差异均无统计学意义(P>0 05)。

部分负重时间AFHA组早于PFNA组(P<0 05)。

并发症发生率PFNA组高于AFHA组(P<0 05)。

髋关节Harris评分术后3个月AFHA组高于PFNA组(P<0 05),末次随访时两组比较差异无统计学意义(P>0 05)。

结论 对于老年股骨转子间骨折,AFHA和闭合复位PFNA治疗均能取得满意的临床效果,但AFHA部分负重时间更早,并发症更少,术后早期髋关节功能恢复更好。

关键词:股骨近端防旋髓内钉;人工股骨头置换;股骨转子间骨折中图分类号:R683 42;R687 3 文献标识码:A 文章编号:1008-0287(2020)06-0847-04Effectcomparisonoftwosurgicalmethodsfortreatmentoffemoralintertrochantericfractureinelderlypatients FENGDian fa,CUICai yun (SectionⅠ,DeptofOrthopaedics,FuxinMineralGeneralHospitalofLiaoningProvinceHealthIndustryGroup,Fuxin,Liaoning 123000,China)Abstract:Objective Tocomparetheefficacyofclosedreductionproximalfemoralnailanti rotation(PFNA)fixa tionandartificialfemoralheadarthroplasty(AFHA)forfemoralintertrochantericfractureinelderlypatients.Meth ods The92casesoffemoralintertrochantericfractureinelderlypatientsweredividedtoPFNAgroup(50cases)andAFHAgroup(42cases),accordingtotreatmentmethod.PostoperativepainVAS,catheterizationtime,startingpartialweight bearingtimeandpostoperativecomplicationswerecompared.HipfunctionwereevaluatedwithHarrisscaleat3monthsaftersurgeryandlastfollow up.Results Allcaseswerefollowedupfor8~12months.Postopera tiveVASandcatheterizationdaysoftwosurgicalmethodsweresimilar(P>0 05).Startingpartialweight bearingtimeinAFHApatientswassignificantlyearlierthanthatinPFNAfixationpatients(P<0 05).Complicationinci denceratewashigherinPFNAgroupthanthatinAFHAgroup(P<0 05).HarrisscalesofhipfunctionwerehigherinAFHAgroupthanthatinPFNAgroupat3monthsaftersurgery(P<0 05);thedifferenceofHarrissaclesinbothgroupswasnotsignificantatlastfollow up(P>0 05).Conclusions Forfemoralintertrochantericfractureinelderlypatients,AFHAandclosedreductionPFNAinternalfixationcanachievesatisfactoryclinicaloutcomes.However,AFHAbenefitsearlierweight bearing,lesscomplications,betterhipfunctionrecoveryinearlystageaftersurgery.Keywords:proximalfemoralnailanti rotation;artificialfemoralheadarthroplasty;femoralintertrochantericfractures作者单位:1辽宁省健康产业集团阜新矿总医院骨一科,辽宁阜新 1230002日照市中心医院骨科,山东日照 276800作者简介:冯殿发,男,硕士,副主任医师,主要从事创伤骨科研究,E mail:feng201262@126.com 老年股骨转子间骨折患者易发生创伤性内环境紊乱、负氮平衡、肺部感染、静脉血栓栓塞等并发症,病死率较高。

股骨头转子间骨折最佳治疗方案引言股骨头转子间骨折是髋关节区最常见的骨折类型之一。

该骨折通常发生在年轻的成年人中,常见于高能量骨折或髋关节外伤中。

由于骨骺血供不足,股骨头转子间骨折治疗时常存在一定的挑战性。

本文旨在探讨股骨头转子间骨折的治疗方案,以期为临床医生提供最佳的治疗策略。

分类和诊断股骨头转子间骨折可分为2部分和3部分骨折。

2部分骨折是指股骨头和股骨颈之间的骨折线,而3部分骨折则包括额外的一条骨折线,将转子与股骨头分开。

临床上,股骨头转子间骨折的常见症状包括髋关节疼痛、肿胀和行走困难。

诊断主要依靠临床症状、影像学(如X线、CT、核磁共振)以及骨扫描。

保守治疗对于2部分骨折且满足特定条件的患者,可以选择保守治疗。

保守治疗的目标是通过限制活动和垫高走路来减轻疼痛和促进骨折的愈合。

具体的保守治疗包括: - 减轻负重:患者应尽可能少负重,使用助行设备进行行走。

- 牵引:适用于骨折线相对稳定的患者,通过固定股骨头和大腿骨的牵引装置来减轻骨折的压力。

- 物理治疗:通过物理疗法(如热敷、理疗、康复训练)来缓解疼痛并促进肌肉的功能恢复。

保守治疗的优点是避免了手术的风险和并发症,但缺点是骨折的愈合时间较长,并且有可能导致不稳定性及其他并发症。

手术治疗对于3部分骨折、2部分骨折不稳定以及保守治疗无效的患者,手术治疗是首选方案。

手术的目标是准确复位骨折,并稳定骨骼以促进骨折的愈合。

根据骨折类型和患者的具体情况,可选用以下手术方法: - 钢板和螺钉固定:通过将金属钢板和螺钉固定在骨折部位,稳定骨折并促进骨折的愈合。

- 骨钉内固定:将骨钉穿过骨折部位,稳定骨折并促进骨折的愈合。

- 骨水泥填充术:对于一些老年患者或骨折部位存在缺血的情况,可以使用骨水泥填充术来修复骨折。

术后管理和康复手术后,患者需要密切关注伤口愈合情况,并采取相应的抗感染措施。

此外,为了促进康复,康复训练在术后的早期即可开始。

康复期的主要目标包括: - 恢复髋关节的正常运动范围。

股骨颈骨折与股骨转子间骨折的鉴别要点大家好,我是一名行业专家,今天我要和大家聊聊股骨颈骨折与股骨转子间骨折的鉴别要点。

这两种骨折在日常生活中非常常见,尤其是老年人,他们的骨头相对较脆弱,容易发生骨折。

那么,如何区分这两种骨折呢?接下来,我将从以下几个方面给大家详细讲解。

我们来看一下1.1、1.2两种骨折的特点。

1.1 股骨颈骨折股骨颈骨折是指股骨颈部位发生的骨折。

这种骨折的主要特点是疼痛剧烈,活动受限。

患者在受伤后会出现明显的肿胀和瘀血,需要及时就医。

由于股骨颈是连接髋关节和大腿骨的关键部位,因此这种骨折可能会导致髋关节功能障碍,甚至危及生命。

1.2 股骨转子间骨折股骨转子间骨折是指股骨转子间的骨折。

这种骨折的主要特点是疼痛较轻,活动受限程度相对较小。

患者在受伤后可能会出现轻微的肿胀和瘀血,但不会像股骨颈骨折那样明显。

由于股骨转子是支撑髋关节的重要结构,因此这种骨折也可能导致髋关节功能障碍,但通常不会危及生命。

接下来,我们来看一下2.1、2.2、2.3三种骨折的鉴别方法。

2.1 X光检查X光检查是诊断股骨颈骨折和股骨转子间骨折的最常用方法。

通过X光片,医生可以清晰地看到骨头的断裂情况,从而判断出是哪种骨折。

对于股骨颈骨折,X光片上通常会出现明显的断裂线;而对于股骨转子间骨折,X光片上可能只有微小的裂纹或者局部的凹陷。

2.2 CT扫描如果X光检查结果不够明确,医生可能会建议进行CT扫描。

CT扫描可以提供更为详细的三维图像,帮助医生更准确地判断出骨头的断裂情况。

对于股骨颈骨折和股骨转子间骨折,CT扫描的结果通常相差不大。

2.3 MRI检查MRI检查主要用于评估软组织的损伤情况,如肌肉、韧带和神经等。

对于股骨颈骨折和股骨转子间骨折的患者,如果怀疑有这些软组织损伤,医生可能会建议进行MRI 检查。

MRI检查可以帮助医生更全面地了解患者的伤情,为制定治疗方案提供依据。

我们来看一下3.1、3.2两种骨折的治疗要点。

股骨转子间骨折是一种较为常见的骨折类型,而其中的evans分型则是其中的一种特定类型。

在本篇文章中,我们将深入探讨股骨转子间骨折以及evans分型,力求从多个角度对其进行全面评估和分析。

1. 股骨转子间骨折概述股骨转子间骨折是指股骨颈与股骨干之间的骨折,常见于老年人和骨质疏松患者。

这种骨折类型常常由于外伤导致,常见症状包括疼痛、肿胀和活动受限。

2. evans分型的特点evans分型是对股骨转子间骨折进行分类的一种方式,根据骨折的程度和位置进行区分。

它常常分为几个级别,如轻度、中度和重度,以便医生们更好地判断患者的情况和进行治疗。

3. 诊断和治疗针对股骨转子间骨折及其evans分型,诊断和治疗是至关重要的。

医生们通常会通过临床检查、影像学和其他辅助手段来确诊,并根据具体情况选择合适的治疗方案,如保守治疗或手术治疗。

4. 个人观点和理解在面对股骨转子间骨折及其evans分型时,我深刻认识到了对医学知识的重要性。

医学知识不仅能帮助我们更好地了解疾病,还能指导我们正确的预防和治疗方式。

我也意识到了医务人员在诊断和治疗中的重要作用,他们的专业知识和技能是患者能否得到有效治疗的关键。

总结回顾通过对股骨转子间骨折及其evans分型的全面评估和分析,我们对这一话题有了更加深入和全面的了解。

在面对类似疾病时,我们应该加强对医学知识的学习,提高自我防护意识,同时也应该重视医务人员的专业能力,积极配合治疗。

在不断提炼和深化对股骨转子间骨折及其evans分型的理解过程中,我们对这一主题有了更为深刻和灵活的认识,也更好地掌握了对这一话题的探讨和表达技巧。

这篇文章基于对股骨转子间骨折及其evans分型的深度和广度要求,以从简到繁、由浅入深的方式进行了探讨,汇总并总结了多方观点和知识,力求为读者提供了一篇高质量、有价值的文章。

股骨转子间骨折是一种较为常见的骨折类型,而evans分型则是对其进行分类的一种特定方式。

在本文中,我们将继续深入探讨股骨转子间骨折及其evans分型,从不同角度进行全面评估和分析,以便读者更全面地了解这一话题。