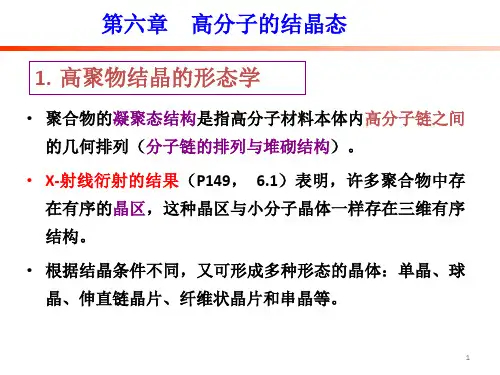

高分子物理 第06讲 结晶形态与单晶结构

- 格式:pdf

- 大小:2.58 MB

- 文档页数:24

高分子物理教学中“结晶”概念的讲解高分子物理是一门研究高分子化合物的物理性质的学科,它通过研究高分子物质的结构、形态、动力学等方面,来深入了解高分子材料的性质和特性。

在高分子物理教学中,“结晶”概念是重要的一环,下面将从结晶的定义、产生机理、结晶速率与温度的关系以及高分子材料的晶体学等方面展开具体讲解。

首先说到结晶的定义,结晶是指高分子材料形成经典晶体的过程。

当高分子材料分子间的相互作用力已经超过了它们热运动所带来的热能,高分子材料会进入有序排列的状态,形成晶格结构。

高分子晶体可以看成不规则的、类似于几何体的平面毡球,其在的视角应始终保持正平视图,且其空间结构是有序的,表现出X射线衍射图案中的对称性,一般采用点群和空间群的符号来描述。

其次是结晶的产生机理。

高分子材料的结晶过程是一个动静态平衡的过程。

高分子分子在流动条件下呈链状展开的结构,但当高分子分子间的距离小到一定程度时,它们之间的链的空间位置相对固定,形成了一种有序排列的结构,也就是一定形态规则的晶体结构。

加入一些摩擦、外界因素的干扰,可以促进高分子有序排列的形成,形成不同形态的结晶。

同时,高分子材料在冷却过程中也会产生结晶。

一般情况下,随着温度的降低,高分子材料中分子的平均热能降低,使有序结构出现的自由能减少,从而促进结晶的形成。

再来看一下结晶速率与温度的关系。

在高分子物理实验中发现,结晶速率与温度有关联,温度越高,结晶速率就越快。

这是因为高分子分子在高温下具有较大的热运动能量,能够脱离有序排列结构,使结晶难以形成;而在低温条件下,高分子的分子热运动减弱,分子的有序结构应变化较小,从而有助于结晶的加速。

最后是高分子材料的晶体学问题。

高分子材料的晶体学分析是高分子物理中的一个重要领域。

晶体学主要解决了三个问题:一是晶体结构的解析分析,即确定每个分子的精确定位;二是晶体之间的相互作用问题,即利用X射线衍射技术和化学方法来确定精确的空间结构;三是晶体中分子的对称问题,即晶体对称性的问题。

高分子结晶形态1. 概述高分子结晶形态是指高分子材料在固态下的晶体结构和形态特征。

高分子材料具有多种结晶形态,包括无定形态、部分结晶态和完全结晶态。

高分子结晶形态对材料的物理性质和应用性能有着重要的影响,因此对高分子结晶形态的研究具有重要的科学意义和应用价值。

2. 高分子结晶机理高分子的结晶是由于分子间的相互作用力的存在而形成的。

高分子分子链的局部有序排列形成晶体结构,而分子链之间的无序排列则形成无定形态。

高分子结晶的主要机理包括链段的折叠和交叉,分子链的扭曲和屈曲以及分子链之间的相互作用力等。

3. 高分子结晶行为高分子材料的结晶行为可以通过热分析技术进行研究,如差示扫描量热法(DSC)、热重分析法(TGA)等。

这些技术可以通过测量材料的热性能变化来确定结晶温度、结晶度和结晶速率等参数,从而了解高分子材料的结晶行为。

3.1 结晶温度高分子材料的结晶温度是指材料从无定形态转变为结晶态的温度范围。

结晶温度取决于分子链的结晶能力以及外界条件,如温度、压力和结晶助剂等。

高分子材料的结晶温度通常通过DSC技术来测定。

3.2 结晶度高分子材料的结晶度是指材料中结晶部分的比例。

结晶度可以通过测量材料的熔点和热焓来确定。

高分子材料的结晶度与其结晶速率和结晶温度等因素密切相关。

3.3 结晶速率高分子材料的结晶速率是指材料从无定形态转变为结晶态的速度。

结晶速率受到多种因素的影响,包括温度、结晶助剂、分子链的结晶能力等。

高分子材料的结晶速率可以通过DSC技术和透射电子显微镜(TEM)等技术来研究。

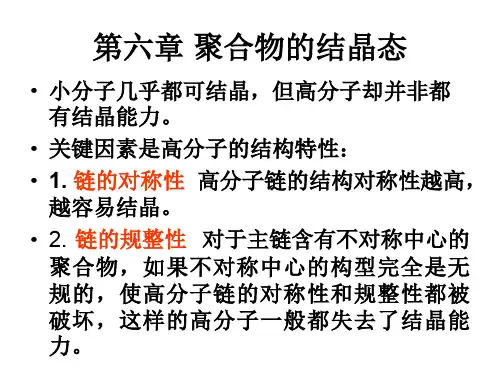

4. 高分子结晶形态的影响因素高分子结晶形态的形成受到多种因素的影响,主要包括分子结构、分子量、结晶助剂和加工条件等。

4.1 分子结构高分子材料的分子结构对其结晶形态有着重要的影响。

分子结构中的键长、键角和键的取向等参数会影响分子链的折叠和交叉,从而影响结晶形态的形成。

4.2 分子量高分子材料的分子量对其结晶形态也有着重要的影响。

高分子物理结晶引言高分子是指由大量重复的小分子单位组成的聚合物材料,具有独特的物理和化学性质。

在高分子材料中,结晶是其重要的物理性质之一。

通过结晶可以调控高分子材料的力学性能、热学性能以及光学性质等。

本文将介绍高分子物理结晶的基本原理、影响因素以及应用领域。

结晶的基本原理在高分子材料中,结晶是由于高分子链分子有序排列而形成的。

结晶过程中,高分子链分子首先发生扭曲,然后排列成晶胞。

晶胞之间通过各种键相互连接,形成有序的结晶体。

高分子物理结晶的基本原理可以归结为以下几个方面:分子链的排列高分子链由大量的重复单元组成,分子链的排列方式直接影响结晶过程。

分子链可以以随机、有序、或部分有序的方式排列。

结晶核的形成结晶过程中,结晶体的形成必须有相应的结晶核。

结晶核是指高分子链的一小段有序排列状态,在其周围形成结晶体。

结晶核的形成受到温度、浓度、溶剂等因素的影响。

结晶的生长结晶核形成后,高分子链分子会在结晶核周围按照一定的方式逐渐排列并生长。

结晶的生长速度与温度、浓度、溶剂等因素有关。

结晶度结晶度是指高分子材料中的结晶部分所占的比例。

结晶度的大小直接影响着高分子材料的性能。

较高的结晶度通常意味着更高的强度和硬度。

影响因素高分子物理结晶过程中有许多因素会影响结晶的行为和结果。

以下是一些常见的影响因素:温度温度是影响高分子物理结晶的重要因素之一。

温度的升高会加速结晶过程,而温度的降低会减慢结晶过程。

适宜的结晶温度可以提高结晶度和结晶体的质量。

浓度溶液中高分子链浓度的大小也会对结晶产生影响。

较高的浓度通常有利于产生更多的结晶核并促进结晶的生长。

溶剂选择溶剂的选择对高分子物理结晶有着重要影响。

溶剂的性质可以调节高分子链的移动性和相互作用力,进而影响结晶过程。

分子结构高分子的分子结构对物理结晶也有很大影响。

高分子链的长度、侧基的分子结构以及共聚物的构成等因素都会影响结晶行为。

应用领域高分子物理结晶在很多领域都有广泛的应用。

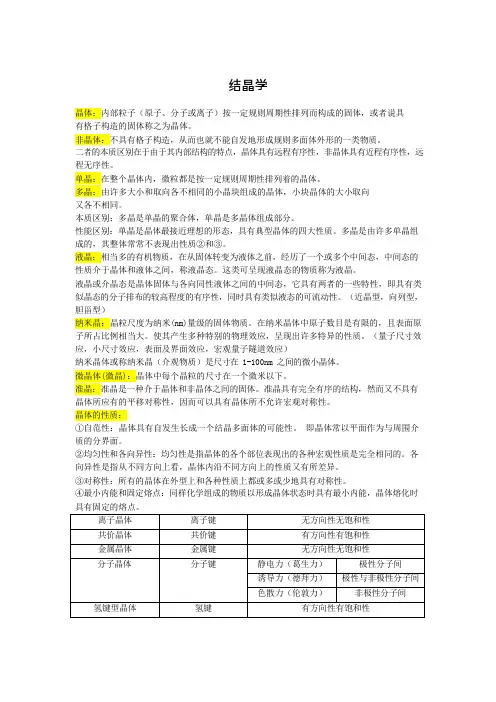

结晶学晶体:内部粒子(原子、分子或离子)按一定规则周期性排列而构成的固体,或者说具有格子构造的固体称之为晶体。

非晶体:不具有格子构造,从而也就不能自发地形成规则多面体外形的一类物质。

二者的本质区别在于由于其内部结构的特点,晶体具有远程有序性,非晶体具有近程有序性,远程无序性。

单晶:在整个晶体内,微粒都是按一定规则周期性排列着的晶体。

多晶:由许多大小和取向各不相同的小晶块组成的晶体,小块晶体的大小取向又各不相同。

本质区别:多晶是单晶的聚合体,单晶是多晶体组成部分。

性能区别:单晶是晶体最接近理想的形态,具有典型晶体的四大性质。

多晶是由许多单晶组成的,其整体常常不表现出性质②和③。

液晶:相当多的有机物质,在从固体转变为液体之前,经历了一个或多个中间态,中间态的性质介于晶体和液体之间,称液晶态。

这类可呈现液晶态的物质称为液晶。

液晶或介晶态是晶体固体与各向同性液体之间的中间态,它具有两者的一些特性,即具有类似晶态的分子排布的较高程度的有序性,同时具有类似液态的可流动性。

(近晶型,向列型,胆甾型)纳米晶:晶粒尺度为纳米(nm)量级的固体物质。

在纳米晶体中原子数目是有限的,且表面原子所占比例相当大。

使其产生多种特别的物理效应,呈现出许多特异的性质。

(量子尺寸效应,小尺寸效应,表面及界面效应,宏观量子隧道效应)纳米晶体或称纳米晶(介观物质)是尺寸在 1-100nm 之间的微小晶体。

微晶体(微晶):晶体中每个晶粒的尺寸在一个微米以下。

准晶:准晶是一种介于晶体和非晶体之间的固体。

准晶具有完全有序的结构,然而又不具有晶体所应有的平移对称性,因而可以具有晶体所不允许宏观对称性。

晶体的性质:①自范性:晶体具有自发生长成一个结晶多面体的可能性。

即晶体常以平面作为与周围介质的分界面。

②均匀性和各向异性:均匀性是指晶体的各个部位表现出的各种宏观性质是完全相同的。

各向异性是指从不同方向上看,晶体内沿不同方向上的性质又有所差异。

③对称性:所有的晶体在外型上和各种性质上都或多或少地具有对称性。

单晶结构解析范文单晶结构是固体材料中的一种晶体形态,与此相对的是多晶结构。

在物理学和材料科学领域,对单晶结构的研究具有重要的科学意义和应用价值。

本文将从单晶结构的定义、形成机制以及在科学研究和工业生产中的应用等方面进行解析。

首先,单晶结构是指材料中所有晶体都是同一种密排组织方式的晶体,晶胞参数完全相同,而多晶结构则是指材料中含有多种密排组织方式的晶体。

单晶结构的形成与晶体的生长过程有关。

晶体生长是指固体材料中晶体的逐渐增大和演化的过程。

晶体的生长需要充分的时间和适宜的环境条件。

单晶结构的形成通常需要较长的时间和较高的生长温度。

在恰当的生长条件下,晶体的各向同性增长是单晶的充分条件。

其次,单晶结构在科学研究中具有重要意义。

单晶结构通常具有比多晶材料更高的物理性能,因为晶体结构的完整性更高。

单晶结构对于研究材料的物理性质,例如热膨胀性、热导率、机械性能等具有重要的影响。

通过制备单晶样品,可以准确测量和研究晶体的各向异性和晶格缺陷等特性。

此外,单晶结构的研究对解析材料的微观结构和理解材料的宏观性质也非常重要。

再次,单晶结构在工业生产中也有广泛的应用。

单晶结构的材料通常具有优异的热稳定性和机械性能,因此广泛应用于高温、高压、高性能的工程材料中。

例如,单晶镍基合金被广泛应用于航空发动机中的高温部件,如涡轮叶片、燃烧室衬板等。

单晶结构的金刚石用作高效切削工具,具有极高的硬度和耐磨性。

此外,单晶结构也在电子器件、光学器件等领域得到应用。

最后,对单晶结构进行解析的方法主要包括X射线衍射、电子显微镜等。

X射线衍射是一种广泛应用于单晶结构分析的非破坏性分析方法。

通过测量X射线在晶体中的散射图样,可以确定晶体的晶格参数、晶胞对称性以及晶格缺陷等。

电子显微镜则可以提供更高的空间分辨率,可以用于观察单晶结构中的晶格缺陷和原子构型等细微特征。

综上所述,单晶结构是固体材料中的一种晶体形态,具有独特的结构和性质。

对单晶结构的研究不仅对于科学研究具有重要意义,还在工业生产中得到广泛应用。

晶态结构模型及单晶球晶结构

晶体是指由原子、分子或离子按照一定的规则排列形成的固体物质。

晶态结构模型是用来描述晶体内部原子、分子或离子之间的排列方式的一

种理论模型。

在晶态结构模型中,晶体通常被认为是由周期性重复的细小

构型单元所组成的。

晶体的结构可以使用几何体以及晶胞、晶面等概念来描述。

晶胞是指

与晶体结构相关联的最小重复单元,可以通过移动晶胞来得到整个晶体的

结构。

晶面则是指晶体表面上的平坦面,其排列规律与晶胞相对应。

单晶球晶结构是指晶体中原子或分子围绕球心排列而成的三维结构。

在单晶球晶结构中,原子或分子以规则的方式分布在球面上,使得每个原

子或分子与其相邻原子或分子之间的距离相等。

这种排列方式使得晶体具

有高度的周期性和对称性。

单晶球晶结构的重要特点是具有长程有序性,即整个晶体中的原子或

分子排列方式是统一的,而且具有高度的对称性。

单晶球晶结构还具有密

排性,即单位体积内的原子或分子数很大。

在实际应用中,单晶球晶结构具有重要的意义。

首先,许多晶体的物理、化学性质与其晶态结构有着密切的关联。

通过研究晶体的结构,可以

了解晶体的化学成分、晶体之间的相互作用以及晶体的物理性质等。

此外,在材料科学领域,单晶球晶结构的研究可以帮助人们设计和制备具有特定

功能和性能的材料,从而推动材料的发展与应用。

总的来说,晶态结构模型及单晶球晶结构是研究晶体内部原子、分子

或离子之间排列方式的理论模型。

通过对晶体的结构进行研究,可以深入

了解晶体的基本性质,为材料科学和化学领域的研究提供理论基础。