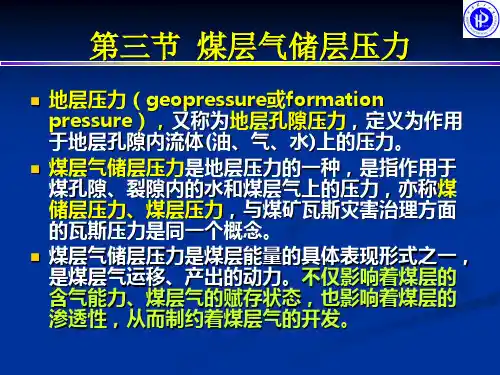

第三章 煤层气的储层压力及赋存状态

- 格式:ppt

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:68

第三章煤储层含气性及其地质控制煤储层含气性可从诸多方面进行表征,如煤层气、煤层含气量、含气饱和度、可解吸收率以及煤层气资源量、资源丰度等。

第一节主要内容:煤层气含量是地层条件下煤中含有天然气体的数量,常用吨煤立方米表示。

在煤层气资源勘探中,煤层含气量是需要确定的最基本参数。

一、煤层含气量测定方法1、USBM直接法采用USBM直接法,煤层含气量由三阶段实测气量构成,即逸散气量、解吸气量和残留气量。

逸散气量是从钻至煤层到煤样装入解吸罐以前自然析出的煤层气量,无法直接测得,通常依据前两小时解吸资料推测。

解吸气量是解吸罐中含气煤样在常压和储层温度下自然脱附出来的煤层气量。

残留气量是上一阶段自然解吸后残留在煤样中的煤层气量。

2、MT77—94解吸法我国多数煤炭企业目前采用中国煤炭行业标准(MT77—94)来测定煤层含气量。

采用这种方法,煤层含气量由损失气量、现场2h解吸量、真空加热脱气量、粉碎脱气量四部分构成。

二、逸散/损失气量的估算解吸气和逸散气(损失气量)是煤层气的可采部分。

三、相态含气量在地层条件下,煤层气含量是吸附气、游离气、水溶气三相动态平衡的结果。

一般来说,煤层气中吸附气占80%—92%,水溶气、游离气在低煤级煤储层中占有较高比例。

溶解气含量甲烷溶解度实验表明:如果矿化度相同,则甲烷在水中的溶解度随压力的增加而增大;当温度低于80℃时,甲烷溶解度随温度升高而降低。

甲烷在煤层水中的溶解度大于去离子水中的溶解度,去离子水中的溶解度又大于相同矿化度水中的溶解度;压力越高,这一趋势越明显。

由此推测,煤层水中所含有机质对甲烷具有较强的吸附作用。

四、我国煤层含气量区域分布规律我国以含气煤层为主,主要分布在西北地区、华南地区东部、华北地区东部和东北地区北部;富气煤层主要分布于华南地区西部、华北地区中部和东北地区南部;极富气煤层分布面积相对局限,主要位于华南地区蓄洪区和西北部、华北地区中南部和北缘。

第二节主要内容:解吸与吸附几乎完全可逆。

煤层气藏保存条件煤层气藏定义:含有一定量煤层气,具有相对独立流体流动系统的煤体或地质体。

即煤层气藏是煤层气聚集的最小单元,具有统一压力系统。

煤层气作为开采利用对象,煤层气藏必须具有一定量煤层气。

其处于同一个压力系统,受相同流体流动系统控制,属于最基本单元。

该地质体不仅指煤层,同时包含了煤层顶、底板。

煤是一种有机质高度富集的烃源岩, 生烃能力很强,其生气能力远超煤层自身储气能力,因而决定煤层含气量的主要因素不是煤层生气能力, 而是其储气能力与保存条件。

保存条件主要指盖层的封盖能力、水动力条件和构造运动等因素。

在地质历史中,上述地质作用主要是通过改变地层的温压条件而改变吸附与解吸和吸附与溶解之间的平衡,来控制地层中的煤层气赋存形式,从而影响煤层气的保存与富集。

1、较强的吸附能力是煤层气富集的前提煤层气以溶解气、游离气和吸附气三种方式赋存于煤层的双孔隙系统中:割理系统和微孔隙系统。

割理孔隙度一般都较小且被水充满,溶解气、游离气较少,煤层气主要以吸附状态存在于煤的基质微孔中,吸附气占总含气量的90~95%以上,正是由于煤的这种吸附特性决定了煤的储集能力。

在地层条件下,吸附气、游离气和溶解气处于一种动态平衡过程中,在达到吸附平衡后,吸附量是压力和温度的函数。

但煤对气体的吸附属于物理吸附,吸附与解吸是可逆的,当温度和压力条件改变后,吸附量也会改变:当压力下降或温度升高时,吸附气就会解吸,转化为游离气。

同样,在地层水交替作用下,原有的平衡条件也会被打破而使吸附气越来越少。

由于吸附气的活性较游离气和溶解气弱得多,更易保存,因此煤的吸附能力越强,吸附量越大,越有利于煤层气的保存。

各种地质作用就是通过改变吸附与解吸及吸附与溶解的关系而影响煤层气的保存。

2、良好的封盖条件是煤层气保存的重要因素煤层气属于自生自储式,不需要初次运移,这就要求自生气开始,就需要有良好的封盖条件才能使煤层气得以保存。

盖层对于煤层气藏的作用主要是维持吸附与解吸的平衡,减少游离气的逸散和减弱交替地层水的影响。

1、煤层气:是指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主并部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体;煤层气爆炸范围为5—15%2、煤层气的主要成分甲烷、二氧化碳、氮气3、煤层气储层是(基质)孔隙、裂隙双重介质结构4、煤层气的赋存状态吸附态(80-90%),游离态(20%-10%)、水溶态(5%以下)。

游离态煤层气以自由气体状态储积在煤的割理和其他裂缝空隙中,在压力的作用下自由运动5、煤层气的产出机理:通过抽排煤储层的承压水,降低煤储层压力,使吸附态甲烷解吸为大量游离态甲烷并运移至井口。

即排水-降压-解析-扩散-渗流煤层气的运移方式:微孔-大孔-微裂纹-裂隙-裂缝6、在煤体的大孔和裂隙中,煤层气流动是以压力梯度为动力,其运移遵循达西定律;而在微孔结构中,煤层气流动是以浓度梯度为动力,运移遵循菲克定律。

7、井底压力:是指煤层气井储层流体流动压力8、压降漏斗:由于排水降压,供水边界到井底洞穴形成压差,其压差形状为漏斗状曲面,该曲面被称为压降漏斗,由于洞穴压力最低,煤层气定向解析,扩散,渗流和运移至洞穴。

排采时间越长,压降漏斗有效半径越大,其影响范围逐渐增加。

9、吸附:煤层气分子由气相赋存到煤体表面的过程。

10、煤中自然形成的裂缝称为割理;割理中的一组连续性较强、延伸较远的称面割理;另一组仅局限于相邻两条面割理之间的、断续分布的称端割理11、达西定律:Q=KA△h/L式中Q为单位时间渗流量,A为过水断面面积,△h为总水头损失(高度差),L 为渗流路径长度,I=h/L为水力坡度,K为渗流系数。

关系式表明,水在单位时间内通过多孔介质的渗流量与渗流路径长度成反比,与过水断面面积和总水头损失成正比。

从水力学已知,通过某一断面的流量Q等于流速v与过水断面A的乘积,即Q=Av。

菲克定律:菲克就提出了:在单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截面积的扩散物质流量(称为扩散通量Diffusion flux,用J表示)与该截面处的浓度梯度(Concentration gradient)成正比,也就是说,浓度梯度越大,扩散通量越大12、临界解吸压力:对于未饱和煤层气藏,只有压力下降到含气量吸附等温线上,气体才开始解吸,该压力称为临界解吸压力。

煤层气煤层气(Coalbed Methane)储层参数,主要包括煤的等温吸附特性参数、煤层气含量、渗透率、储层压力、原地应力,以及有关煤岩煤质特征的镜质组反射率、显微组分、水分、灰分和挥发分等,相应的测试分析技术有:煤的高压等温吸附试验(容量法)、煤层气含量测定、煤层气试井和煤岩煤质分析等。

煤的高压容量法等温吸附实验,是煤层气资源可采性评价和指导煤层气井排采生产的关键技术参数,等温吸附数据测定准确性,直接关系到煤层气开发项目的成败和煤层气产业的发展。

许多研究表明,煤是具有巨大内表面积的多孔介质,象其它吸附剂如硅胶、活性碳一样,具有吸附气体的能力。

煤层气以物理吸附方式储存在煤中,主要证据有:甲烷的吸附热比气化热低2—3倍(Moffat &Weale,1955;Y ang &Saunders,1985),氮气和氢气的吸附也与甲烷一样,这表明煤对气体的吸附是无选择性的;大量试验也证明,煤对气体吸附是可逆的(Daines,1968;Maver 等,1990)。

结合国内外资料,推荐吸附样粒度为60—80目。

煤的平衡水分—当煤样在温度30℃、相对湿度96%条件下,煤中孔隙达到水分平衡时的含水量。

测试平衡水平的主要目的是:恢复储层条件下煤的含水情况,为煤的吸附实验做准备。

煤层气含量—指单位重量煤中所含的标准状态下(温度20℃、压力101.33kpa)气体的体积,单位是cm3/g或m3/t。

它是煤层气资源评价和开发过程中计算煤层气资源量和储量、预测煤层气井产量的重要煤储层参数之一。

煤层气含量的测定方法大体上可分为两类:直接法(解吸法)和间接法(包括等温吸附曲线法和单位体积密度测井法)。

在直接法中,保压取心解吸法是精确获得原地煤层气含量最好的方法。

直接法的基本原理煤心煤样的煤层气总量由三部分气体量构成:一是损失气(lost gas),二是实测气(measured gas),三是残余气(residual gas)。

传统的煤层气地质学理论认为,煤层气有三种基本形式:游离状态、吸附状态和溶解状态,三种状态处在一个动态平衡过程中,其中以吸附状态为主可占70~95%,游离状态约占10~20%,溶解状态极小。

(1)游离状态煤层气以自由气体状态存在于煤的割理和其他裂隙孔隙中,可以自由运动,其动力是压力。

(2)溶解状态煤层气储集大多是饱和水的,在一定的压力条件下必定有一部分煤层气要溶解于水中。

(3)吸附状态煤的内表面上分子的吸附力,一部分指向煤的内部,已达到饱和;另一部分指向空间,没有饱和,从而在煤的表面产生吸附场,吸附周围的气体分子。

吸附是指一种组分或多种组分在相界面处的富集(正吸附)或贫化(负吸附)。

被界面分开的两相如果是气相与固相,我们称其为气体-固体吸附。

吸附现象的发生是由于在相界面处异相分子之间的作用力与同相分子间的作用力不同,从而存在剩余的自由力场。

根据气-固吸附理论,普遍公认的事实是吸附相密度接近或超过饱和液体密度,在此基础上建立了许多经典的吸附平衡模型:(1)Langmuir方程适用于无孔固体,用于描述单分子层吸附。

(2)BET方程适用于无孔或含有中孔的固体,用于描述多分子层吸附。

(3)DR(DA)方程 DR(DA)方程是Polanyi吸附势理论(吸附就是吸附分子掉进固体表面势场中的过程)的推导。

适用于微孔固体,其基本理论为微孔容积填充理论。

(4)Gibbs方程 Gibbs方程是把被吸附气体处理成二维的微观流体,将经典热力学应用于吸附平衡。

(5)毛细管填充理论毛细管填充理论是基于热力学Kelvin方程的分析模型,即毛细凝聚所需压力与孔的尺寸密切相关。

目前的吸附理论主要有单分子层吸附理论、多分子层吸附理论、吸附势理论等。

蔺金太、郭勇义、吴世跃等认为煤岩中甲烷、二氧化碳和氮气的吸附均为物理吸附, 但在煤层条件下的吸附形式不同,甲烷和氮气的吸附描述可用Langmuir 吸附模型, 二氧化碳则要用B.E.T.吸附模型来表征。

《煤层气开发地质学理论与方法》读书笔记第2章煤的物质组成及其最基本物理化学性质本章主要内容为煤的物质组成,煤化作用及煤层气的形成,煤的基本物理化学性质,基于测井曲线的煤质参数预测煤是一种固体可燃有机岩,它由有机质、混入的无机矿物质及孔隙—裂隙中的水和气体三部分组成,是一个多项的孔隙—裂隙系统,通常称为煤的三相体系。

1.煤的物质组成煤储层固态物质包括两个部分,以固态有机质为主,含有数量不等的矿物质,它们共同构成了煤的固体骨架。

对于煤储层的固态物质成分。

宏观煤岩成分是用肉眼可以区分的煤的基本组成单位,宏观煤岩组成是根据肉眼所观察到的煤的光泽、颜色、硬度、脆度、断口、形态等特征区分的煤岩成分及其组合类型。

在光学显微镜下观察到的基本有机成分,称为有机显微组分;无机显微组分指显微镜下观察到的煤中矿物质。

煤中水存在于煤孔隙—裂隙中,其形态分为液态水、固态水和气态水,其中液态水分为结合水和自由水两个大类。

煤中的气主要组分为甲烷、二氧化碳、氮气、重烃气等,其中甲烷在煤储层中的赋存方式有游离态、吸附态和水溶态。

2.煤化作用及煤层气的形成成煤作用是原始成煤物质最终转化成煤的全部作用,分为泥炭化作用阶段和煤化作用阶段(包括成岩作用阶段和变质作用阶段)。

煤的物理化学煤化作用,表现为煤级和煤的成熟度的变化,是低程度变质作用在有机岩石中的一种表现形式。

煤化程度指标呈煤化指标,又称煤级指标。

煤化作用是一个复杂过程,对于一定煤化阶段往往具有不同的煤化指标,如水分、发热量、氢含量、碳含量、挥发分、镜质反射率、壳质组的荧光性和X射线衍射曲线等。

煤层气的生成包括三个阶段:原生生物成气;热成因气;次生生物成因气。

生物成因气(包括原生生物成因气和次生生物成因气)是有机质在微生物降解作用下的产物。

热成因气是在温度和压力作用下,煤有机质发生一系列物理、化学变化,煤中大量富含氢和氧的挥发分物质主要以CH4、CO2和H2O的形式释放出来。

3.煤的基本物理化学性质煤的基本物理性质包括密度、容重(ρg)、比重(与水密度的比值)、孔隙度、含水率、松软性(松软系数等于饱水煤与干燥煤单轴抗压强度的比值)煤的化学组成大致可分为有机质和无机质两大类,以有机质为主体。

煤层气:是赋存于煤层及其围岩中,与煤炭共伴生的可燃烃类气体,以吸附在煤基质颗粒表面为主,并部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层气水中,是地史时期煤中有机质热演化成烃产物。

煤阶:用数量表示煤化过程程度或成熟度。

镜质体反射率:在显微镜下,于油浸及546nm波长条件下镜质组的反射光强度与垂直入射光强度的百分比。

煤比孔容:单位质量煤中孔的容积。

煤比表面积:单位质量煤中孔隙的表面积。

煤的孔隙度:孔隙总体积与煤总体积之比。

面割理:整个煤层中连续分布的割理。

端割理:终止于面割理或与面割理较差的不连续割理,其延伸受面割理的制约。

外生裂隙:煤受构造应力作用产生的裂隙。

继承性裂隙:如果内生裂隙形成前后的构造应力场方向不变,早先的内生裂隙就会进一步强化,表现为部分内生裂隙由其发育的煤分层向相邻分层延伸扩展,但方向保持不变。

内生裂隙:煤化作用过程中,煤中凝胶化物质受温度和压力的影响,体积均匀收缩产生内张力,从而形成的裂隙。

裂缝密度:一定距离内割理数量的多少。

煤层:由上下两个层面限制的煤及其间所夹的矸石层。

煤层气储集层的渗透性:在一定压差下,允许流体通过其连通孔隙的性质。

绝对渗透率:当孔隙中只存在单相流体,且流体与介质不发生任何物理化学作用时,多孔介质允许流体通过的能力。

单相渗透率:单相流体通过煤岩孔体、裂隙时的渗透率。

有效渗透率:当孔隙中只存在多相流体时,则多孔介质允许每一项流体通过的能力。

相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值。

煤层气储层压力:作用于煤孔隙和煤裂隙空间上的流体压力(包括水压和气压)。

储层压力系数:实测地层压力与同深度静水柱压力之比值。

煤层气压力:在煤田勘探钻孔或煤矿矿井中测得的煤层孔隙中的气体压力。

煤层气藏:受相似地质因素控制、以吸附态为主、有一定煤层气资源规模、具有独立流体系统的煤岩体。

经济边界:适用于工业性煤层气藏,以该煤层气藏具备商业开发价值的最低含气量表达。

物性边界:煤体在构造应力作用下成为糜棱煤,物性变差,排驱压力增大,对煤层气的扩散吸附平衡:当吸附和解吸的速度相当时,颗粒表面的气体分子数目就维持在某一定量。