光的色彩教案教学设计

- 格式:pdf

- 大小:97.71 KB

- 文档页数:4

光的色彩颜色教案《光的色彩颜色》教案一、教学目标1. 使学生了解光的色散现象,知道白光是由七种色光混合而成的。

2. 使学生了解光的三原色,以及色光的混合规律。

3. 使学生了解物体的颜色是由什么决定的,培养学生对自然界的热爱。

二、教学重点1. 光的色散现象。

2. 光的三原色,以及色光的混合规律。

三、教学难点1. 光的色散现象。

2. 物体的颜色是由什么决定的。

四、教学过程1. 导入通过播放一段彩虹的视频,引起学生的兴趣,从而引出光的色散现象。

2. 新课教学(1)光的色散演示实验:用三棱镜分解太阳光,让学生观察现象。

得出结论:白光是由七种色光混合而成的。

(2)光的三原色讲解光的三原色:红、绿、蓝。

演示实验:用红光、绿光、蓝光混合,观察混合后的颜色。

得出结论:光的三原色按不同比例混合,可以得到不同的颜色。

(3)物体的颜色演示实验:将红色、绿色、蓝色透明塑料片放在白光下,观察透过塑料片的光的颜色。

得出结论:透明物体的颜色是由它透过的色光决定的。

演示实验:将红色、绿色、蓝色不透明纸贴在白光下,观察纸的颜色。

得出结论:不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的。

3. 巩固练习通过课堂练习,巩固所学知识。

4. 小结对本节课所学内容进行总结。

5. 布置作业布置课后作业,让学生进一步巩固所学知识。

五、教学反思本教案通过演示实验,让学生直观地了解了光的色散现象、光的三原色以及色光的混合规律,同时也让学生了解了物体的颜色是由什么决定的。

在教学过程中,注重培养学生的观察能力和实验能力,让学生通过自己的实验得出结论,提高了学生的学习兴趣和学习效果。

《光的色彩颜色》教学设计方案(第一课时)初中物理课程《光的色彩颜色》教学设计方案(第一课时)一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握光的色彩与颜色的基本概念,理解光波的特性和人眼感知颜色的原理。

通过实验观察,让学生体验光在不同介质中的折射和散射现象,理解光谱中各色光的特点,以及白光如何通过滤色器变成单一色彩的光线。

通过此课程的学习,使学生能简单分析现实生活中的光与色彩问题,并培养其科学探究的能力。

二、教学重难点教学重点:理解光波的特性和人眼感知颜色的原理,掌握不同颜色光的产生和传播规律。

教学难点:通过实验观察和现象分析,引导学生深入理解光谱的组成和颜色的本质,并能解释日常生活中的光与色彩现象。

三、教学准备1. 教材和教具:准备初中物理教材、投影仪、幻灯片、实验器材(如滤色器、光源等)。

2. 实验环境:设置物理实验室或教室内的实验区域,确保学生有足够的空间进行实验操作。

3. 课堂辅助材料:准备与课程相关的视频资料、图片资料,帮助学生更直观地理解光与色彩的概念。

四、教学过程:一、引入阶段首先,通过与学生进行亲切的问候和课堂秩序的建立,使学生能够迅速进入学习状态。

接着,通过向学生展示多彩的颜色和物体图片,激发学生对色彩的兴趣和好奇心。

为了使学生更加深入地了解颜色和光的关联,教师可以简要介绍光的波长和频率对颜色形成的影响,并强调光与色彩之间的紧密联系。

二、知识讲解阶段1. 光的定义与传播首先讲解光的定义和基本特性,包括光是一种电磁波、光速以及传播的物理特性等。

为了让学生更好地理解,可以使用实物模型或者图示进行辅助说明。

2. 颜色的基本概念讲解颜色的基本概念,如色光和物光的区别、颜色与光波长和频率的关系等。

可以通过PPT展示不同颜色的光谱图,让学生直观地感受到不同颜色对应的波长和频率。

3. 色彩的分类与性质介绍色彩的分类,如红、绿、蓝三原色及各种颜色的合成等。

同时,解释不同色彩给人的感觉和心理暗示,如冷暖色调的区分及其在生活中的运用等。

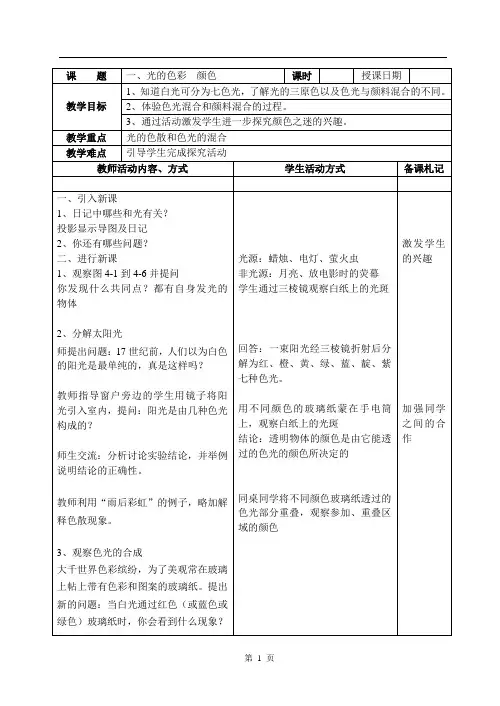

“光的色彩颜色”教学设计一、教学目标:1.知识与技能:①知道光源及分类②知道色散现象,知道白光是由七种色组成③知道光的三原色和物体的色彩形成原因④了解光具有能量,以及生产、生活中的应用2.过程与方法:①通过实验探究、观察太阳光的色散现象,了解实验是研究物理问题的重要方法。

②探究色光的混合和物体色彩的形成原因,获得有关的知识,体验探究的过程。

3.情感态度和价值观:①通过观察、实验以及探究性学习活动,培养尊重客观、实事求是的科学态度。

②通过亲身体验和感悟,获得感性认识,为后续学习科学知识打下基础。

③通过探究性物理学习活动感受到成功的喜悦,激发学生进一步探究颜色之迷的兴趣,使学生领略色彩世界的缤纷多彩,培养他们亲近自然、热爱自然的美好情感。

二、教学重点、难点:光的色散、色光的混合、探究物体颜色的形成四、器材准备:三棱镜、各种有色玻璃纸、手电筒、暗箱、布若干(红、白、蓝、绿、黑等)五课堂教学:(一)引入新课播放视频:国庆天安门夜景(二)新课教学1.光源结合课本内容,学生将以上发光物体的特点进行归纳:①可以自行发光(称为光源);②可分为人造光源和天然光源;③不同的光源发出光的色彩也不同。

在此基础上让学生争论:月亮与太阳一样也能普照大地,月亮是光源吗?2.光的色散太阳是我们看到的最大的天然光源,太阳光是什么颜色的?给你一块三棱镜,你能通过哪些办法来获得太阳光的彩色光带?并交流各自的做法:①通过三棱镜观察开着的日光灯;②学生走到教室外用三棱镜将太阳光引到教室墙面上……学生观察,并初步获得太阳光可以分解成“红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫”等色光、“太阳光不单纯”等结论。

太阳光可分解成多种色光的现象叫光的色散,最早通过实验研究光的色散现象的是科学家牛顿。

3.物体的颜色有了光我们的世界才变得丰富多彩。

教师展示红花、绿叶等图片。

红花、绿叶既不是光源,又不是透明物体,为什么它们能呈现出红、绿色彩?学生大胆表达自己的各种想法,联系黑暗中人们看不见任何物体的现象,猜测可能与周围的光有关。

一、教学内容本节课的教学内容选自苏科版八年级物理上册第三章第一节《光的色彩_颜色》。

本节课主要介绍色光的三原色、颜料的三原色、光的色散现象以及物体的颜色由所反射的色光决定等知识点。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握色光的三原色、颜料的三原色以及光的色散现象。

2. 培养学生运用物理知识解释生活中现象的能力。

3. 提高学生对物理实验的兴趣,培养学生的动手操作能力。

三、教学难点与重点重点:色光的三原色、颜料的三原色以及光的色散现象。

难点:光的色散现象的原理及其应用。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、红色、绿色、蓝色透明塑料片、白色光束、三棱镜、实验器材一套。

学具:学生实验套件、实验记录表。

五、教学过程1. 实践情景引入利用多媒体课件展示生活中的一些颜色现象,如彩虹、彩色电视等,引导学生关注颜色现象,激发学生的学习兴趣。

2. 知识讲解(1)色光的三原色利用红色、绿色、蓝色透明塑料片覆盖在白色光束上,让学生观察到的颜色变化,引导学生认识色光的三原色。

(2)颜料的三原色展示彩色画作,让学生观察到画家是如何通过混合红、黄、蓝三种颜料来得到其他颜色的,引导学生认识颜料的三原色。

(3)光的色散现象使用三棱镜将白光分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,让学生观察光的色散现象,并解释其原理。

3. 例题讲解出示一些与颜色相关的实例,如为什么天空是蓝色的、为什么草地是绿色的等,引导学生运用所学的颜色知识来解释这些现象。

4. 随堂练习让学生运用所学的颜色知识,完成实验记录表中的内容,检验学生对知识的理解和掌握程度。

5. 实验环节让学生分组进行实验,观察和记录实验现象,培养学生的动手操作能力和观察能力。

六、板书设计光的色彩_颜色1. 色光的三原色:红、绿、蓝2. 颜料的三原色:红、黄、蓝3. 光的色散现象:白光→ 红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七、作业设计1. 请解释为什么天空是蓝色的,草地是绿色的。

答案:1. 天空是蓝色的,因为大气中的气体分子对蓝光的散射作用较强,所以天空呈现出蓝色。

“光的色彩颜色”教学设计顾永健姜忠年姜孝春江苏省苏州工业园区第六中学(215126)一、设计思路:“光的色彩颜色”是苏科物理八上的内容,主要包括“光源、光的色散、色光的混合、物体的颜色、光具有能量”等多个知识点。

它们之间看似分散,实际暗藏了人类认识、发现和利用“光”的历史。

因此教学中我们充分利用多媒体来突破时间、空间的限制,设计了一条“历史之旅”,既让学生看“风景”,较好地激发了探究物理的愿望,又让他们扮演小“科学家”,进一步增强了研究物理问题的兴趣、提高了动手能力。

二、教学目标:1.知识与技能:①知道光源及分类②知道色散现象,知道白光是由七种色组成③知道光的三原色和物体的色彩形成原因④了解光具有能量,以及生产、生活中的应用2.过程与方法:①通过实验探究、观察太阳光的色散现象,了解实验是研究物理问题的重要方法。

②探究色光的混合和物体色彩的形成原因,获得有关的知识,体验探究的过程。

3.情感态度和价值观:①通过观察、实验以及探究性学习活动,培养尊重客观、实事求是的科学态度。

②通过亲身体验和感悟,获得感性认识,为后续学习科学知识打下基础。

③通过探究性物理学习活动感受到成功的喜悦,激发学生进一步探究颜色之迷的兴趣,使学生领略色彩世界的缤纷多彩,培养他们亲近自然、热爱自然的美好情感。

三、教学重点、难点:光的色散、色光的混合、探究物体颜色的形成四、器材准备:三棱镜、各种有色玻璃纸、手电筒、暗箱、布若干(红、白、蓝、绿、黑等)五、教学过程:课前预习:1.分别将红、黄、蓝三种颜料中的任意两种涂在课本P60WWW-1各方格内的两个圆圈中,观察重叠区域的颜色。

2.用放大镜观察正在播放节目的彩电屏幕,你能看到什么现象?3、向父母请教(或通过网上搜索)了解彩虹是如何形成的?设计意图:学生并不是空着脑袋进入物理学习的。

设置课前预习作业,一方面可以唤醒学生已有经验,另一方面也能有效引导学生进行预习,为新课的学习作好准备。

课堂教学:(一)引入新课播放视频:国庆天安门夜景国庆天安门夜景非常壮观,点缀其中的是就各种各样、色彩丰富的灯光。

Chapter 31 光的色彩颜色[学习目标]1.知道光的色散现象、色光的三原色;2.掌握透明物体与不透明物体颜色的决定因素;3.利用色散知识解释常见现象;1.光源:本身能发光的物体叫作。

2.分类:光源分为光源和光源。

3.天(自)然光源:太阳、萤火虫、水母等;4.人造光源:点燃的蜡烛、发光的电灯等。

5.光的色散现象:一束白光(太阳光)通过三棱镜偏折后照到白屏上,被分解成七种色光,在白屏上形成一条彩色的光带,颜色从上至下依次是,说明不同颜色的光通过三棱镜时偏折程度,红光偏折最小,紫光偏折,6.光的三原色;、、叫作光的三原(基)色。

7.色光的混合:将红、绿、蓝三种色光按不同比例混合,能产生任何一种其他颜色的光,而自身却无法用其他的色光混合得到。

8.物体的颜色:我们所看到的物体的颜色,是由它的色光决定的。

当白光照在物体上时,一部分光被物体反射,一部分光被物体吸收。

比如白光照射在红色的图片上时,红色的部分反射光而吸收色光,因此我们看到这部分为红色。

9.不透明物体的颜色:是由它反射的光的颜色决定的,不透明物体只反射与自身颜色相同的色光,吸收其他色光;一、光源光源:能发光的物体叫光源。

分为自然光源和人造光源两类1、自然光源:太阳、恒星、萤火虫等。

2、人造光源:火把、电灯、蜡烛等。

二、光的色散第三章光现象1.概念:太阳光经过三棱镜后,被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,这种现象叫光的色散。

(插图片)2.生活中的色散现象:如雨后的彩虹、泼向空中的水变得五颜六色、在阳光下肥皂泡变成彩色等等都是光的色散实例,其原因是太阳光被空气中的水滴色散形成的。

3.色散现象表明:白光是由七种色光混合而成的。

4.单色光:一般把红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等颜色的光称为单色光。

5.复色光:由单色光混合成的光称为复色光。

三、光的三原色和颜料的三原色1.色光的三原色:红、绿、蓝。

三种色光按不同比例混合可以产生各种颜色的光,其中也包括白光。

光的色彩颜色教案教案标题:光的色彩-颜色教案教学目标:1. 了解光的色彩以及颜色的基本概念。

2. 能够识别并区分常见的颜色。

3. 探索颜色的形成原理以及与光的关系。

教学资源:1. 彩色纸、彩色笔、彩色玻璃片等。

2. PPT或者投影仪。

3. 实验器材:白色光源、棱镜、白纸等。

教学步骤:引入活动:1. 使用PPT或者投影仪展示一些具有鲜明颜色的图片,引发学生对颜色的兴趣,并提出问题:“你知道这些颜色是如何形成的吗?”知识讲解:2. 通过PPT或者黑板,向学生介绍光的色彩以及颜色的基本概念。

解释光是由不同波长的电磁波组成,不同波长的光会呈现出不同的颜色。

3. 引导学生思考:为什么我们看到的是彩色的物体,而不是无色的?4. 介绍颜色的形成原理:物体表面的颜色是由于物体吸收了某些波长的光,而反射其他波长的光所形成的。

实验探究:5. 进行实验,使用白色光源和棱镜。

将白色光通过棱镜折射后,会分解成七种颜色的光谱。

让学生观察并记录下光谱中的颜色顺序。

6. 引导学生思考:为什么光会被棱镜分解成七种颜色?为什么这七种颜色的顺序是固定的?巩固练习:7. 分发彩色纸和彩色笔,让学生尝试用不同的颜色笔在纸上绘制图案。

鼓励学生用自己的语言描述所使用的颜色。

8. 组织小组活动,让学生根据所学知识设计一个小实验,验证颜色的形成原理。

总结回顾:9. 对本节课所学内容进行总结,强调光的色彩与颜色的关系以及颜色的形成原理。

10. 鼓励学生在日常生活中观察和探索更多的颜色现象,并与所学知识进行联系。

拓展延伸:11. 鼓励学生自主学习,了解光的色彩与颜色在不同领域的应用,如艺术、设计、光学等。

课后作业:1. 绘制一幅彩色画,用自己的方式表达对颜色的理解。

2. 收集一些彩色物体的图片,并写下你对这些颜色的感受和联想。

3. 阅读相关的科普文章,了解更多关于光的色彩和颜色的知识。

教学评估:1. 在课堂上观察学生对颜色的认知和表达能力。

2. 检查学生完成的绘画作品和写作任务,评估学生对颜色的理解程度。

八年级物理上册《光的色彩颜色》教案一、教学目标1.让学生了解光的色彩和颜色的基本概念。

2.使学生掌握光的色散现象及原因。

3.培养学生运用所学知识解释生活中光的色彩现象。

二、教学重难点1.重点:光的色散现象及其原因。

2.难点:光的颜色与物体颜色的关系。

三、教学过程1.导入新课(1)展示一张彩虹图片,引导学生观察彩虹的颜色。

(2)提问:彩虹的颜色是如何产生的?2.探究光的色散(1)讲解光的色散现象:太阳光经过三棱镜后,分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。

(2)演示实验:用三棱镜分解太阳光,引导学生观察并记录实验现象。

(3)分析实验结果:白光经过三棱镜后,分解成七种颜色,说明白光是由多种颜色组成的。

3.光的颜色与物体颜色的关系(1)讲解物体颜色的成因:物体颜色是由物体反射的光的颜色决定的。

(2)举例说明:白色物体反射所有颜色的光,黑色物体吸收所有颜色的光。

(3)讨论:透明物体的颜色与光的颜色有何关系?4.实践与应用(1)展示一些生活中的光的色彩现象,如:晚霞、霓虹灯等。

(2)引导学生运用所学知识解释这些现象。

(3)组织学生进行小组讨论,分享自己的发现和感悟。

(2)引导学生思考:如何运用所学知识解释生活中的光的色彩现象?(3)布置作业:观察生活中的光的色彩现象,用所学知识解释并记录下来。

四、教学反思2.通过实验、讨论等方式,激发学生的学习兴趣,培养学生的动手操作能力和思维能力。

3.结合生活实际,让学生感受物理知识的实用性,提高学生的学习积极性。

4.在教学过程中,注意引导学生主动参与、积极思考,提高学生的自主学习能力。

5.课后作业的布置,有助于巩固所学知识,培养学生的观察和表达能力。

五、教学评价1.课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言积极性和实验操作能力。

2.作业完成情况:检查学生对光的色彩和颜色的掌握程度,以及运用所学知识解决问题的能力。

3.小组讨论:评价学生在小组讨论中的表现,如:观点明确、论述有条理、合作意识等。

注:本文全部为,如有不和谐的地方敬请谅解。

光与色彩:小班科学教案一、教学标1、学生能够了解光的概念及其性质;2、学生能够认识色彩的构成及种类;3、学生能够通过实验活动认识光的反射、折射和色彩分离等现象。

二、教学重点1、光概念及其性质;2、色彩的构成及种类。

三、教学难点1、光的反射、折射和色彩分离等现象的认识;2、光和色彩的联系及应用。

四、教学准备1、黑板;2、教材;3、实验器材:凹透镜、凸透镜、平面镜、三棱镜、手电筒、白色光源等。

五、教学过程1、引入大家好,我是负责今天科学课的老师。

你们知道什么是光吗?在我们的生活中,光是非常重要的。

没有光,我们就看不见东西了。

那么,我们来一起了解一下光的概念及其性质。

2、教学内容(1)光的概念及其性质A、什么是光?让我们先来了解一下什么是光。

光是一种电磁波,也是一种粒子,它的速度非常快,可以达到30万公里/秒。

我们可以通过光看到周围的物体。

B、光的性质光有三种重要的性质:可传播性、直线传播和色散性。

可传播性:光可以在空间中自由传播。

直线传播:光在真空中的传播是直线传播。

色散性:光在通过介质时,因为其波长不同,而产生不同的折射角,也就是颜色不同。

C、实验活动接下来,我们进行实验观察。

先拿出一个手电筒和一个白色光源,用手电筒照向白色光源,观察光线在空中的传播情况,发现光可以直线传播。

(2)色彩的构成及种类A、颜色的构成我们平常看到的颜色有很多种,但它们都是由红、绿、蓝三原色组成的。

三种原色在一定比例下混合,可以得到各种颜色。

B、颜色的种类颜色的种类非常多,可以按照三个方面分类:明度、饱和度和色相。

明度:明亮程度。

饱和度:颜色的纯度。

色相:颜色的种类。

(3)光的反射、折射和色彩分离等现象的认识A、光的反射光线经过物体表面的反射,就是光的反射。

我们来做一个实验:将一束光照射在平面镜上,观察光的反射现象。

B、光的折射在光通过介质时,因为其波长不同会产生不同的折射角,也就是颜色不同。

广洋湖中心初中八年级物理“学思导学”教师教案【导练】1.自身发光的物体叫,可以分为光源,如:太阳、萤火虫、水母等,和光源,如蜡烛,电灯等。

2.英国物理学家通过棱镜实验使太阳光分解,在承接的白屏上形成一条彩色的光带,颜色依次是,说明 ______________。

3.三色光按不同比例混合,能产生任何一种其他颜色的光,而自身却无法用其他的色光混合而成。

我们将这三种色光叫做。

4.红色的玻璃只能通过光;无色的玻璃能通过光。

5.雨过天晴天空中会出现彩虹,这是由于()A.彩色的光照射的结果 B.光的色散C.人的视觉出现偏差 D.空气透过的色光不同6.向正在播放节目的彩电屏上喷洒几粒细小水珠,从小水珠中,你能看到了几种颜色小颗粒?______________________________________7.太阳光和白光是由_______________________七种色光组成的。

白光通过三棱镜被分解成七色光的现象叫_______。

8.光具有________叫做_________.9.下列物理事实中属于光的色散的是()A.霓虹灯的灯光五颜六色 B。

彩色电视机的画面五彩缤纷C.色彩丰富的水彩画 D。

雨后天空出现的彩虹1.在无其他光源的情况下,舞台灯光发出的绿色光照射到穿白色上衣、红色裙子的演员身上,观众看演员 ( )A.全身是红色 B.上衣是绿色,裙子是红色C.上衣是红色,裙子是黑色 D.上衣是绿色,裙子是黑色2.草原上时时呈现出“白云悠悠,绿草茵茵”的美景,草原呈现绿色是因为草______了绿光(选填“吸收”或“反射”)1.把一个转盘分为6部分,用彩色笔交替涂上蓝色、绿色、红色如图所示,若快速转动转盘,看到的盘面的颜色可能是()A.蓝色 B.绿色C.红色D.白色2.在用蓝色光照明的室内切开一个红壤西瓜,则看上去瓜瓤是_____色,绿色瓜皮是___色3.为什么夏天我们穿的衣服多为白色,而冬天穿的衣服多为黑色?4.太阳光能使物体发热,在光的色散实验中,我们知道太阳光可以分解为各种色光。

一、光的色彩颜色教学设计一、教学目标1、知识与技能目标(1)了解光源,知道光源大致分为天然光源和人造光源两类。

(2)了解光的色散现象,知道白光可分解为七种色光。

(3)了解光的三原色和颜料的三原色,知道色光的混合与颜料的混合是不同的。

(4)了解光具有能量,以及光能在生产、生活中的应用。

2、过程与方法(1)通过实验探究(例如:观察太阳光的色散现象),了解实验是研究物理问题的重要方法。

(2)探究色光的混合和颜料的混合,获得有关的知识,体验探究的过程,常识用实验对比法来研究物理问题。

3、情感、态度与价值观(1)通过观察、实验以及探究性学习活动,培养学生实事求是的科学态度。

(2)通过亲身体验和感悟获得感性认识,为学生以后学习科学知识打下基础。

(3)通过探究性物理学习活动使学生体验成功的喜悦,并乐于参与物理学习活动。

二、教学重点、难点1、教学重点(1)掌握光源的要领及知道白光是一种复合光。

(2)色光的混合(3)颜料的混合(4)光具有能量2、教学难点(1)光的色散现象(2)色光的混合及颜料的混合三、教学资源教师演示用:多媒体教学设备、投影仪、带有窄缝的遮光板、三棱镜。

学生分组用:三棱镜、手电筒两只、绿色蓝色和红色玻璃纸各一张、红、绿、蓝颜料各一份、白纸若干、颜料笔一支四、教学设计(一)新课引入学生实验比一比:谁吹的泡泡大?实验设计思路,实验目的,实验操作步骤,实验装置图(和/或照片),实验所用器材等内容。

实验设计思路:比赛吹肥皂泡,激发学生学习物理的兴趣。

实验目的:观察肥皂泡上光的色散现象。

实验器材:“吹泡泡”玩具。

实验装置图:实验操作步骤:比赛吹泡泡,比一比哪个吹的大。

多媒体投影:别人“吹”的泡泡。

比较哪个泡泡吹的大?要求学生仔细观察泡泡上面的颜色(光的色散形成的)。

引入:泡泡上的美丽的颜色是怎么来的呢?要想知道的话,那我们就要一起去揭开光的神秘的面纱,去探索光的奥秘!(二)新课教学1、光源师:光是从哪里来的呢?(引导学生回答)生:太阳、电灯、蜡烛……师:我们把象太阳一样能自己发光的物体叫做光源。

光的色彩教案一、教案概述本教案是针对初中物理光的色彩知识的教学设计,主要通过理论讲解、实验演示和课堂讨论的方式,使学生了解光的原理及其色彩形成的基本知识,并培养学生的观察能力和实验操作能力。

二、教学目标1. 知识目标:a) 理解光的基本概念,了解光的传播特性;b) 理解光的色彩形成的原理,掌握光的三原色、光的三基色和光的反射、折射等基本概念;c) 了解色光叠加和颜色形成的规律。

2. 能力目标:a) 能够通过实验观察和分析,理解光的色彩形成原理;b) 培养学生观察能力,培养学生在实际生活中分辨颜色的能力。

3. 情感目标:a) 培养学生对科学的兴趣和研究的欲望;b) 培养学生的团队合作精神,通过小组合作完成实验任务。

三、教学重点和难点1. 教学重点:a) 光的基本概念及光的传播特性;b) 光的色彩形成原理及光的三原色、光的三基色的概念。

2. 教学难点:a) 色光叠加和颜色形成的规律的理解;b) 光的色彩形成原理与实际生活的联系。

四、教学方法1. 探究式教学法:通过给学生提供适当的材料,引导学生进行观察和实验,培养学生自主探究和实践的能力。

2. 活动式教学法:通过组织小组活动,进行集体讨论,培养学生的合作意识和团队精神。

3. 讲授式教学法:通过讲解、演示等方式,向学生传授知识和理论。

五、教学资源准备1. 教学课件:包括光的色彩知识的讲解和实验演示。

2. 教学实验装置:包括光的反射和折射的实验装置、分光镜、三种颜色的LED灯等。

3. 实验材料:各种颜色的透明纸,白色纸张,彩色标签纸等。

六、教学过程安排本教学内容预计分为三个课时进行授课,以下为每个课时的教学内容和安排。

第一课时:光的基本概念和传播特性1. 教师通过讲解,向学生介绍光的基本概念和传播特性,并引导学生进行思考和讨论。

2. 学生自主观察和讨论:a) 学生观察光线在直线传播和反射中的特点;b) 学生讨论光的传播速度、传播方向等。

3. 实验演示:a) 向学生展示光在不同介质中传播的实验,观察光的折射现象;b) 学生通过实验,探究光的折射规律。

第一节光的色彩颜色班级_______________ 姓名_________________ 学号_______【学习目标】1、了解光源,知道光源大致分为天然光源和人造光源两类。

2、了解光的色散现象,认识太阳光是由多种色光组成的。

3、了解色光的混合,知道光的三原色。

4、知道物体的颜色是如何决定的。

5、了解光具有能量,以及光能在生产、生活中的应用。

【重点、难点】重点:色光的混合。

难点:不透明体的颜色和透明体的颜色是如何决定的。

【教学流程】一、新课引入让学生讨论我们看见物体是因为有光进入我们的眼睛才被我们看到的呢,还是因为我们的眼睛发出光才能看见的呢?二、新课教学1、光源通过学生看书图3-1、3-2、3-3、3-4、3-5等,启发学生指出这些光源的共同特点:自身能够发光。

光源分为自然光源和人造光源。

说一说:月亮、地球、闪光的水晶、正放投影的屏幕是光源吗?为什么?选一选:下列四个成语所描述的光现象中,表示能自行发光的是()A.红光满面B.金光闪闪C.波光粼粼D.火光冲天2、光的色散学生实验:太阳光通过棱镜分解成色光。

填一填:17世纪前,人们认为在五光十色的世界中太阳光是最单纯的,英国物理学家____做的_____________实验,最早证明太阳光是由__________________等多种色光组成的。

选一选:雨过天晴,天空常会出现一道美丽的彩虹,下列关于彩虹的说法中正确的是()A.彩虹的外侧是紫色,内侧是红色B.只有雨后才会出现彩虹C.只要有雾就一定有彩虹D.彩虹是光的色散现象形成的3、色光的混合(1)首先说明通过白光得到色光的方法。

(2)演示实验:用手摇转台装上红、绿、蓝三色盘进行演示。

调整三色比例,旋转时就看到三色盘呈灰白色。

对于红、绿色光的混合,可调整三个色盘,使其只露出红色和绿色部分,改变各色比例,旋转时就会观察到随着红、绿比例不同,会依次出现橙红、橙、黄和绿黄几种颜色。

(3)光的三原色:红、绿、蓝彩色电视机的色彩是利用红、绿、蓝三种色光合成的。

《光的色彩颜色》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标(1)了解光的色散现象,知道白光是由七种色光混合而成的。

(2)理解物体的颜色是由什么决定的。

(3)掌握色光的三原色和颜料的三原色。

2、过程与方法目标(1)通过观察光的色散实验,培养学生的观察能力和分析能力。

(2)通过探究物体颜色的形成原因,培养学生的实验探究能力和逻辑思维能力。

3、情感态度与价值观目标(1)激发学生对光学现象的好奇心和求知欲,培养学生探索自然的兴趣。

(2)使学生感受到物理知识与生活的紧密联系,增强学生将物理知识应用于生活实际的意识。

二、教学重难点1、教学重点(1)光的色散现象及白光的组成。

(2)物体颜色的决定因素。

2、教学难点(1)理解色光的混合与颜料的混合规律不同。

(2)解释物体呈现不同颜色的原因。

三、教学方法讲授法、实验法、讨论法、探究法四、教学准备多媒体课件、三棱镜、白色光屏、手电筒、红、绿、蓝三种颜色的透明塑料片、红、黄、蓝三种颜色的颜料、调色盘、画笔等。

五、教学过程(一)导入新课通过播放一段美丽的彩虹视频,引导学生观察彩虹的颜色,并提问:“彩虹为什么会有这么多种颜色呢?”从而引出本节课的主题——光的色彩颜色。

(二)新课讲授1、光的色散(1)教师演示光的色散实验:让一束太阳光通过三棱镜,在白色光屏上形成一条彩色的光带。

(2)引导学生观察光屏上的彩色光带,提问:“光屏上出现了几种颜色的光?这些光的排列顺序是怎样的?”(3)学生观察并回答问题,教师总结:光屏上出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光,它们按照一定的顺序排列。

这种现象叫做光的色散,说明白光是由七种色光混合而成的。

2、色光的混合(1)教师提问:“如果把七种色光混合在一起,会得到什么颜色的光呢?”(2)学生猜测,教师进行演示:用手电筒分别照射红、绿、蓝三种颜色的透明塑料片,将它们的光投射在白色光屏上,观察光屏上的颜色。

然后,将红、绿两种颜色的光重叠照射,再将红、蓝两种颜色的光重叠照射,最后将绿、蓝两种颜色的光重叠照射,观察光屏上的颜色变化。

教学设计

苏科版初中物理(8上)第三章光现象

一、光的色彩颜色

主讲教师:镇江市外国语学校龚玉兰

一、设计思想

本节是光学部分的首节内容,主要包括五个内容:光源、光的色散、色光混合、物体的颜色和光具有能量。

本节教学活动的设计主要想体现两个特点:一是突出了“从生活进向物理,从物理走向社会”的新课程理念。

二是强调了研究自然现象的基本方法——观察和实验。

由于教学的素材来自于学生的生活,因此教学设计中通过多种情境的创设,多媒体图片的展示和实验的探究,激发学生的兴趣。

通过声现象和物态变化两章的学习,学生们已经初步具备探索新知的能力和探究过程的体验,具备了一定的实验能力和思考讨论的习惯,但对刚接触的光现象的认知仍然比较浮浅。

因此在探究过程中学生们遇到的困难主要有如何设计实验探究,实验时对仪器的使用和调整及实验条件的控制等。

从这一点上来说,本节内容不应以掌握知识为目的,而应注重学生的探究过程,重视探究方法的指导。

如何让学生成功地观察到实验现象,顺利地完成本课的几个探究活动是本节教学的难点。

如果教学当天的天气不佳,就会影响到实验的效果,对顺利进行课堂教学不利。

因此教师可以根据学校条件预先准备好投影仪(至少两台),利用投影射出的白光代替太阳光进行实验。

如果学校没有投影仪,可以利用两度较高的手电筒发出的光代替。

二、教学准备

学生分组:三棱镜、手电筒、红色、绿色、蓝色的玻璃纸、放大镜三、教学流程。