第一节 地貌概述

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:3

全国高考地理必修一地貌基础知识点归纳总结地貌是地球地表的形态和构造特征,是地壳运动和外力作用的结果。

地貌都是在内外力作用下形成的,主要有高原、平原、山地、丘陵、盆地、洼地和火山地貌等。

高原是地表平均高程在500米以上的地形单位,广泛分布于我国西部地区。

高原地貌由于长期受风蚀、水蚀和冻蚀等作用,形成了众多的沉积地貌和侵蚀地貌,如河流的冲切和构造断裂的拉断等。

高原地貌广泛分布,并具有气候多样性,有利于土地利用和退耕还林还草工作的开展。

平原是地表平均高程在200米以下的地形单位,广泛分布于我国沿海、大江流域和内陆盆地地区。

平原地貌一般形成于河流的冲积和风沙的堆积作用下,具有平坦开阔的特点。

平原地貌尤其适宜进行农业生产和人口聚集。

山地是地表平均高程在500米以上的地形单位,广泛分布于我国西南地区及华北地区。

山地地貌主要由于构造运动和风蚀、水蚀等作用的结果,具有陡峭、起伏的地形特征。

山地地貌形成于长时间的地质作用和气候变化,其中包括敞露的岩层、裸露的岩石和利于水土保持的地貌类型等。

丘陵是地表平均高程在200米至500米之间的地形单位,广泛分布于我国中部地区。

丘陵地貌主要由于风蚀和水蚀等作用导致的地表剥蚀和堆积造成,地形起伏较大。

丘陵地貌适宜进行农业生产,但多缺乏水资源和土壤肥力,需要进行合理的水土保持和土壤改良。

盆地是地表相对低洼的地形单位,广泛分布于我国西部地区。

盆地地貌主要由于地壳运动引起的地下断块和侵蚀作用导致的地表深凹而形成,地势低洼、闭合。

盆地地貌适宜存储和获取地下水资源,也适合发展农业和人口聚集。

洼地是地表相对低洼的地形单位,广泛分布于我国东北地区。

洼地地貌形成于长时间的风沙堆积和水蚀作用,地面平坦而低洼。

洼地地貌多为黄土高原和沙漠地区的沙洼、盐洼等,土壤肥力较差,适合发展畜牧业和旅游观光。

火山地貌是由于火山活动导致的地表地形特征,广泛分布于我国西南地区和东北地区。

火山地貌主要由于火山喷发和喷火口的崩塌等作用造成,地形较为陡峭和闭合。

高一地理必修一知识点地貌地貌,是指地球表面的形态特征和地势变化的总和。

地貌对于地理学研究和人类生活有着重要的影响。

在高一地理必修一中,我们学习了地貌的分类和形成原因等相关知识点。

下面将对这些知识点进行介绍和阐述。

一、地貌的分类地貌可以根据不同的形态特征进行分类。

根据地表的起伏程度,地貌主要分为平原、高原、山地和盆地。

平原是指地势相对平坦的地区,主要由河流冲积和海洋沉积形成;高原是相对较高的地区,通常由地壳抬升或侵蚀剥蚀作用形成;山地则是由地壳抬升、地壳运动和侵蚀剥蚀作用共同作用形成的;盆地则是由地壳下沉而形成的,通常地势较低且被周围的山地或高原所包围。

二、地貌形成原因地貌的形成是由多种因素相互作用的结果。

主要的形成原因包括构造力、风化侵蚀和河流冲刷等。

构造力是指地球内部的构造运动导致地壳的抬升或下降,形成高山和深谷等地貌;风化侵蚀则是指空气、水和气候等因素对地表岩石的物理和化学作用,导致地表形成不同的风化地貌;河流冲刷是指河流的侵蚀和冲刷作用,造成河流沟谷等地貌。

此外,气候和地壳运动也在地貌形成中起着重要的作用。

三、地貌对人类的影响地貌对人类的生活和发展有着深远的影响。

首先,地貌是农业生产的基础,平原和盆地等地貌类型通常拥有较为肥沃的土地,适合农作物的种植;而高原和山地则适合畜牧业的发展。

其次,地貌也对交通和交通建设起着重要作用。

平原和盆地便于交通线路的布设和交通运输的开展,而山地和高原则对交通线路的建设和运输产生一定的限制。

此外,地貌还影响着城市的建设和人口的分布。

地勢高低的差異和地貌破碎的山地容易导致房屋的建设变得困难,而平原和盆地则较为适宜城市的建设和人口的集聚。

综上所述,地貌作为地理学研究的一部分,对我们了解地球表面的形态特征和地势变化至关重要。

通过学习地貌的分类和形成原因,我们能更深入地探索地球的奥秘,并且认识到地貌对人类的生活和发展具有重要的影响。

了解和掌握地貌知识,有助于我们更好地理解自然环境,从而更好地利用和保护地球资源。

地理高一地貌知识点讲解地貌是指地球表面上的各种地形形态和地壳变迁过程的总和。

了解地貌是地理学的基础知识之一,有助于我们认识地球的结构和演变。

本文将就地理高一地貌的基本知识点进行讲解。

一、地貌分类地貌可以分为水文地貌、风化侵蚀地貌和构造地貌三大类。

1. 水文地貌:水文地貌主要由水的侵蚀和沉积作用形成。

其中,河流地貌是最典型的水文地貌,包括河谷、峡谷、三角洲等地形。

2. 风化侵蚀地貌:风化侵蚀地貌主要由风的侵蚀和沉积作用形成。

其中,风沙地貌是最典型的风化侵蚀地貌,包括沙漠、沙丘、风成塔等地形。

3. 构造地貌:构造地貌是由地壳运动和地壳内部构造变动所形成的地貌。

例如,地震和地板运动造成的山脉、高原、盆地等地形。

二、地貌的形成原因地貌的形成原因主要有地壳运动、水流侵蚀、气候变化等多种因素。

1. 地壳运动:地壳运动是地外力量和地内力量共同作用下,地壳体发生变形和构造变动的过程。

地震、火山喷发、地壳抬升等地壳运动是地貌形成的重要原因。

2. 水流侵蚀:水流侵蚀是地表水通过冲刷、流淌、冲积等作用,对地表地壳进行侵蚀和改造的过程。

河流、海浪、雨水等水文过程是地貌形成的重要原因。

3. 气候变化:气候变化可以引起水文地貌和风化侵蚀地貌的变化。

例如,气候变暖导致冰川消退,形成冰川地貌的改变。

三、地貌特征地理高一地貌的特征主要包括地壳运动、地表形态和地壳变迁三个方面。

1. 地壳运动:地壳运动包括隆起、下陷、抬升等,这些运动直接影响着地表地貌的变化。

例如,地震会引起地表地貌的破坏和改变。

2. 地表形态:地表形态是指地球表面的各种地形形态,包括山脉、高原、平原、丘陵等。

这些地形是地壳运动和水文侵蚀的结果。

3. 地壳变迁:地壳变迁是指地球表面地貌和地壳内部构造的变化。

例如,构造地貌的形成是由于地壳运动引起的地壳变迁。

四、地貌的意义地貌的研究对于人类的生产活动和生存环境都具有重要意义。

1. 资源开发:地貌研究可以帮助我们认识地球上的各种资源分布情况,为资源的开发利用提供科学依据。

人教版高中地理必修第一册第四章地貌知识点总结第四章地貌知识点总结第一节常见地貌一、喀斯特地貌1.概念:组成地壳的可溶性岩石(如石灰岩等),在适当条件下,其物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

2.分布:喀斯特地貌在我国的广西、贵州、云南等地最为典型,分布最为广泛。

3.类型:类型特征1.溶沟:呈长条形或网格状,地面高低不平2.XXX:凹槽、沟槽间的突起地表3.洼地:底部平坦喀斯特地貌4.峰丛、峰林:呈锥状耸立5.塌陷漏斗、陷塘:随着地下洞穴的形成,地表发生塌陷,塌陷的深度大、面积小,称为塌陷漏斗;深度小、面积大,则称为陷塘地下以溶洞为主,溶洞呈层状分布;溶洞顶部向下发育石钟乳、石幔或石帘,底部向喀斯特地貌上发育石笋;石钟乳和石笋连接一起形成了石柱。

4.喀斯特地貌的演化过程及其成因:地表喀斯特地貌地下喀斯特地貌形态XXX→石林→峰林峰丛→孤峰→残峰溶沟→溶蚀洼地→溶蚀谷地溶水洞溶洞、地下河石钟乳、石笋、石柱成因溶蚀淀积5.喀斯特地貌的影响①地形:以喀斯特地貌为主,地表崎岖不平②地质条件:地质条件复杂(崩塌、断层),多地质灾害③水文:地表水缺少,多地下暗河④土壤:土层薄,土壤贫瘠,植被少⑤旅游资源丰富6.射电千里镜的选址问题①气候:亚热带季风气候,炎热多雨,夏季降水集中;地貌:群山深处,喀斯特地貌发育,形如“巨碗”底部有裂隙,与地下河相连。

②存在较多的弧形漏斗,天坑,洼地,可利用天然地形,削减工程量。

③喀斯特地貌岩石透水性较好,有利于排水,底部裂隙多,可以免雨季淹没射电千里镜,比较平安。

2、河流地貌1.河流地貌的概况⑴概念:河流感化于地表所构成的各类地貌⑵成因分类:①河流侵蚀地貌:河流在流动的进程中,不竭冲刷地表,将地表物资带走(搬运感化),使得一局部地表物资削减(腐蚀感化),构成的腐蚀地貌。

②河流聚集地貌:被河流搬运的物资,在河流搬运能力减弱的情况下,会沉积下来,构成的聚集地貌。

第四章地貌第一节常见地貌类型常见的地貌类型:喀斯特地貌、河流地貌、风沙地貌、海岸地貌。

一、喀斯特地貌1、概念组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等,在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

喀斯特作用的本质:含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和沉积作用。

2、分布我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。

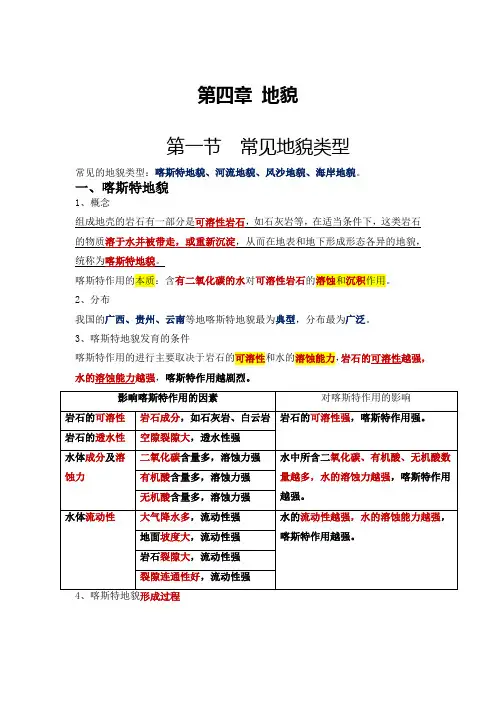

3、喀斯特地貌发育的条件喀斯特作用的进行主要取决于岩石的可溶性和水的溶蚀能力,岩石的可溶性越强,水的溶蚀能力越强,喀斯特作用越剧烈。

①云贵高原在地质时期是一片热带浅海,沉积作用形成石灰岩;②地壳抬升,海水退缩,形成了高原;③在流水的侵蚀(化学溶蚀)与沉积(化学沉积)作用下,云贵高原形成了众多喀斯特地貌。

5、喀斯特地貌类型及特征(1)地表喀斯特地貌类型图片地貌特征成因溶沟地表水沿岩石表面和裂隙流动过程中不断对岩石溶蚀和侵蚀,从而形成的石质沟槽,称为溶沟。

溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。

流水的溶蚀作用洼地溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。

有的洼地可达数平方千米,底部平坦,被称为坝子,为重要农业区。

峰丛在极厚的可溶性岩石区域,水流切割出连绵不绝的群峰,如果山与山之间基座相连,则被称为峰丛。

峰林当峰丛进一步溶蚀,基座被切开,山与山之间变得相对独立散布,则被称作峰林。

孤峰峰林进一步发展,岩溶地区孤立的石灰岩山峰称为孤峰,状若石笋,形态各异。

(2)地下喀斯特地貌 6、喀斯特地貌对人类的影响残丘地表山峰经长期溶蚀作用残留的低矮山丘。

类型图片地貌特征成因溶洞地下水溶蚀形成的地下洞穴,溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布 流水侵蚀(溶蚀)作用 地下暗河由地下水汇集,或地表水沿地下岩石裂隙渗入地下形成的地下河道石钟乳、石幔(或)石帘溶洞顶部向下发育的岩体,按形态不同可分为石钟乳、石幔或石帘。

石钟乳是悬挂在石灰岩洞穴顶部的由碳酸盐淀积形成的倒锥状堆积体,石帘是岩溶水沿洞壁或倾斜的洞顶向下沉淀成层状堆积,有弯曲的流纹,形如布幔。

高一必修一地貌知识点总结地貌是地球表面的形态特征,是地球表面经过长时间作用和剥蚀形成的各种地形类型。

地貌是地质、气象、水文等多种因素综合作用的结果,也是我们研究地球演化历史和地球表面变化的重要依据。

以下是高一必修一地貌知识点的总结。

一、地壳运动地壳运动是地球表面形成的根本原因,地壳运动包括构造运动和地震活动。

构造运动包括地球的隆升和沉降,板块的运动和碰撞,构造地貌的形成。

地震活动是由于地壳内部应力的积累和释放导致地球表面振动,造成地壳破裂和地表地貌改变。

二、风蚀地貌风蚀是指风力对地表物质的冲刷、搬运和沉积作用,形成风蚀地貌。

风蚀地貌包括沙丘、风蚀盆地、风成砾石、风成地脊等。

沙丘是由于风吹动和搬运沙粒形成的土堆,常见的有横向沙丘、纵向沙丘和穗状沙丘等。

三、河流地貌河流地貌是由于水流的侵蚀、运送和沉积形成的地貌类型。

河流地貌包括河谷、河流三角洲、河流峡谷等。

河谷是河流侵蚀形成的U型或V型的地表凹陷,常见的有峡谷河谷和冲积河谷等。

四、冰川地貌冰川地貌是由冰川侵蚀、搬运和沉积作用形成的地貌类型。

冰川地貌包括冰川谷地、冰川湖、冰川侵蚀遗迹等。

冰川谷地是冰川侵蚀形成的具有U型横断面的河谷地形。

五、海洋地貌海洋地貌是由海水的侵蚀、波浪的冲刷和沉积形成的地貌类型。

海洋地貌包括海岸地貌、海底地貌和海底地形等。

海岸地貌包括海蚀崖、海蚀洞、海蚀柱等。

六、地貌演化地貌演化是地貌形成和变化的过程,是地球表面长期作用和改变的结果。

地貌演化包括地表风化、水蚀和侵蚀、地壳运动等多种因素的综合作用。

地表风化是由大气、水和植物等对地表岩石的物理、化学和生物作用导致岩石的破碎、溶解和改变。

地貌是地球表面的庄严雕刻,反映了地球的千变万化和演化历程。

通过对地貌的研究,我们可以更好地了解地球的奥秘,也可以为地质灾害的预防和环境保护提供科学依据。

希望通过本文的地貌知识点总结,可以增加对地貌的了解和认识。

地理高一知识点地貌地理学中的地貌是指地球表面上地势形态的各种特征和变化。

它是地球形成和发展的结果,受到地质、气候、水文等因素的综合影响。

地貌的研究对于我们理解地球的演化历史和预测自然灾害具有重要意义。

本文将介绍地理高一阶段的地貌知识点,帮助你掌握地貌的基础概念和主要类型。

一、地貌基础概念1. 地貌的含义地貌是指地球表面上各个地区的地势形态和地表特征的总和,包括山脉、平原、丘陵、盆地、峡谷等各种形态。

2. 地貌的形成原因地貌的形成原因主要有地质作用、气候作用、水文作用等。

地质作用包括地壳运动、火山作用、构造抬升等;气候作用包括风蚀、冰蚀、水蚀等;水文作用包括河流侵蚀、海洋侵蚀、地下水溶蚀等。

3. 地貌的分类标准根据地貌形态的特点和成因,地貌可以分为构造地貌、侵蚀地貌和沉积地貌。

构造地貌是由地壳的抬升和下降引起的地貌变化;侵蚀地貌是由水、风、冰等侵蚀力量造成的地貌类型;沉积地貌是由河流、冰川、河口等沉积作用形成的地貌类型。

二、地貌类型1. 山地山地是地表上相对较高的地区,通常由连续的山峰、山脊和陡峭的山坡组成。

山地的形成主要是由地壳运动引起的,如地山脉的抬升、构造斜坡的形成等。

2. 平原平原是较为平坦的地貌类型,通常位于山地和海洋之间。

平原主要由沉积作用形成,如河流沉积平原、冰川冲积平原等。

平原是重要的农业和居住区,拥有广阔的耕地资源。

3. 丘陵丘陵是介于山地和平原之间的地貌形态,具有相对较低的海拔和坡度。

丘陵的形成通常是由侵蚀作用引起的,如河流侵蚀形成的河谷丘陵、风蚀形成的风成丘陵等。

4. 盆地盆地是相对于周围的山脉或高地而言,中间部分下陷形成的地区。

盆地通常是由地壳运动引起的,如地块下陷形成的地块盆地、断裂活动引起的断块盆地等。

盆地内通常积聚着丰富的矿产资源。

5. 河流河流是地表水体在重力和水文作用下沿着一定路径流动形成的地貌类型。

河流通常由源头、上游、中游、下游和出海口组成。

河流对地貌的塑造和改变具有重要作用,如侵蚀谷地、形成洪积平原等。

高一地貌知识点归纳图总结在地理学中,地貌是指地球表面的形状、地势和地表特征,是地壳构造、气候、水文、生物等因素相互作用的结果。

高中地理将地貌作为重要的知识点之一,通过学习地貌可以帮助我们更好地理解地球的形成和演变过程。

本文将就高一地貌知识点进行归纳和总结。

第一部分:地壳形成与地貌类型地壳是地球最外层的固体壳层,包括岩石和土壤。

地壳形成主要有构造地貌和风化侵蚀地貌两种类型。

1. 构造地貌构造地貌是由地球内部的构造活动引起的地貌。

例如,山脉、高原、盆地等都属于构造地貌。

这些地貌形成的原因通常是地球板块的运动与碰撞。

2. 风化侵蚀地貌风化侵蚀地貌是由风化和侵蚀作用形成的地貌。

例如,河流、海滩、溪谷等都属于风化侵蚀地貌。

这些地貌形成的原因主要是由气候、水文和生物等因素造成的。

第二部分:主要地貌类型简介地球表面存在着多种不同的地貌类型,下面将介绍其中的几种主要地貌类型。

1. 高山地貌高山地貌是指海拔在2000米以上的山脉地区。

高山地貌包括山峰、山谷、冰川等。

这些地貌的形成主要与构造运动和风化侵蚀有关。

2. 平原地貌平原地貌是指海拔较低,具有广阔而平坦的地貌。

平原地貌包括河流平原、冲积平原和海岸平原等。

这些地貌的形成主要与沉积作用有关。

3. 高原地貌高原地貌是指海拔在500-2000米之间的地区。

高原地貌包括河谷、盆地和山地等。

这些地貌的形成主要与构造隆起和侵蚀作用有关。

4. 河谷地貌河谷地貌是指由河流侵蚀形成的地貌。

河谷地貌包括V型河谷、峡谷、峡湾等。

这些地貌的形成主要与河流的冲刷和侵蚀有关。

5. 湖泊地貌湖泊地貌是指由不同水文条件形成的地貌。

湖泊地貌包括火山湖、冰碛湖和断层湖等。

这些地貌的形成主要与地形隆起、断层和水文环境有关。

第三部分:地貌对人类活动的影响地貌不仅仅是地理学的研究对象,还对人类的生产生活产生着重要的影响。

1. 经济利用:地貌的不同类型为农业、旅游业等提供了有利条件。

例如,冲积平原适宜发展农业,而山地地貌则可以用于旅游和观光。

地理高一必修一地貌知识点地理高一必修一:地貌知识点地貌是指地球表面的形态和其形成演化的规律。

研究地貌的目的是为了了解地球表面的构成和演变过程,揭示地球地质发展的规律。

在地理学中,地貌是一个重要的分支领域,对于我们认识地球、了解自然环境以及人类活动的影响具有重要的意义。

一、地貌类型地球上的地貌多种多样,可以分为以下几类:1. 山地:山地是地球表面突出的相对较高的地形单元。

它们通常由岩石经过外力作用和内力作用而形成,山地在地球的表面分布较为广泛,如喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉等。

2. 平原:平原是地球表面的相对平坦的地形单元。

它们通常由沉积作用和侵蚀作用造成,平原的面积较大,是世界上许多发达国家人口密集地区的主要构成部分。

3. 高原:高原地区是位于海拔较高的广大地域,地形相对平坦而呈台地状。

高原地区通常是由岩石经过长期风化、侵蚀作用后形成的,具有独特的地理景观和自然资源。

4. 丘陵:丘陵是介于山地和平原之间的地面形态,呈波状起伏。

丘陵地区通常由流水侵蚀而形成,其地势相对低矮,但较山地而言仍然起伏较大。

二、地貌的形成1. 构造地貌:构造地貌是由于地壳运动和地震作用而形成的地貌类型。

例如,地震引起的地壳抬升和下降会使地形发生巨大变化。

2. 气候地貌:气候是地貌形成的重要因素之一。

不同的气候条件会导致地表水文循环、风蚀等自然作用的差异。

例如,风力作用会形成沙丘和沙漠等地貌。

3. 水系地貌:水是地表最重要的侵蚀和运移因素之一,河流、湖泊、海洋等水体的侵蚀作用会形成各种水系地貌,如河谷、涧谷、峡谷等。

4. 冰川地貌:冰川是通过积雪和冰川运动形成的地貌类型。

冰川的侵蚀和沉积作用会塑造出湖泊、冰川谷和冰碛风化等独特的地貌景观。

三、地貌的演化地球的地貌是在长期的岩石风化、沉积作用、地震和构造运动等自然过程中形成的。

地貌的演化可以分为以下几个阶段:1. 地形形成阶段:在地质演化初期,地壳的构造运动和火山喷发等现象将地表形成各种不规则的地形,如火山口、断裂带等。

高一新教材必修1基础知识总结4-《地貌》第一节 常见地貌类型一、喀斯特地貌 1、概念与地区分布(1)概念 是在适当条件下,可溶性岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,在地表和 地下形成的形态各异地貌。

如桂林山水(2)该类地貌在我国的广西、贵州、云南等地最为典型,分布最为广泛。

3、喀斯特地貌的形成原理喀斯特地貌主要是含有二氧化碳的水对可溶性石灰岩的溶蚀和沉积过程。

其化学反应方程式如下:1.溶蚀作用 2.沉积作用CO 2+H 2O +CaCO 3===Ca(HCO 3)2 Ca(HCO 3)2===CaCO 3↓+H 2O +CO 2↑ 4、地表喀斯特地貌景观演变示意5、喀斯特地貌类型分为地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌。

其代表性形态及其成因如下表所示:6、喀斯特地貌的特点(1)物质在不断减少 (2)地表起伏:小-大-小 7、喀斯特地貌给当地人的生产生活带来影响优:旅游,科研,防空、存储(洞藏),矿产,供水,发电,温泉。

缺:交通不便,石漠化严重,缺水,土壤贫瘠,工程建设成本高。

8、喀斯特地区的石漠化(1)石漠化是“石质荒漠化”的简称,指在喀斯特脆弱生态环境下,由于人类不合理的社会经济活动而造成人地矛盾突出、植被破坏、水土流失、土地生产能力衰退或丧失,地表呈现类似荒漠景观的岩石逐渐裸露的演变过程。

(2)形成原因①自然因素(基础条件):A 喀斯特地区丰富的碳酸盐岩易淋溶、成土慢,土层薄,是石漠化形成的物质基础。

B 山高坡陡,气候温暖、雨水丰沛而集中,为石漠化形成提供了侵蚀动力和溶蚀条件。

②人为因素(主要原因):喀斯特地区人口密度大,地区经济贫困,群众生态意识淡薄,各种不合理的土地资源开发活动频繁,具体表现为:A 过度樵采;B 不合理耕作方式;C 过度开垦;D 乱砍滥伐;E 乱放牧。

9. 喀斯特地区生态重建的三大技术措施⑴林草措施这是喀斯特地区生态重建的核心,大力发展林业,包括退耕还林工程、天然林保护工程、珠江水系防护林工程等一系列林业生态工程,具体措施如封山育林、人工造林、飞播育林等。

高一必修一地理地貌知识点地理地貌知识点地理地貌主要指地球表面的形态和结构。

地貌是由地质、气候、水文、生物等因素相互作用所形成的。

地理地貌知识点对于高一必修一地理学习非常重要,下面将从地球的形态和构造、地球的大气圈、水圈和陆地地貌等几个方面进行介绍。

一、地球的形态和构造地球是一个近乎球形的天体,有多个圈层组成。

从内部到外部分别是地核、地幔、地壳和大气圈。

地球的形状并非完全规则的球体,地球的赤道略偏扁,两极稍微鼓起,称为地球的扁球形。

地球的地壳是人类活动的载体,了解地球的地质构造对于预测地质灾害、能源开发等方面都非常重要。

二、地球的大气圈地球的大气圈是地球表面向外延伸的气体包围层。

大气圈包括对流层、平流层、臭氧层和顶层。

大气圈的厚度不均匀,随着海拔的升高逐渐变薄。

大气圈对地球具有重要的影响,它可以使地球表面的温度适合生物的生存,起到保暖的效果。

同时,大气圈还对气候的形成和变化起到重要的作用。

三、地球的水圈地球的水圈是指地球上所有水体的总和,包括海洋、湖泊、河流、冰川、雨水等。

水圈的水分循环是指地球上水从一个地方到另一个地方的循环过程。

水圈的循环主要包括蒸发、凝结、降水、融化等环节。

水圈是地球上各种生物的生存环境,也是农业和工业发展的重要基础。

地球水资源的分布不均匀,关系到人类社会的发展和自然生态的平衡。

四、陆地地貌陆地地貌是指地球上陆地表面的形态和地理环境。

陆地地貌包括平原、高原、山地、盆地和河流等。

不同地貌类型对生物的适应环境有所不同,同时也会对人类的活动产生影响。

例如,平原地形上适宜农业发展,山地地形则适合旅游和水力发电。

总结地理地貌知识点是高一必修一地理学习的重要内容,了解地球的形态和构造、大气圈、水圈以及陆地地貌等方面的知识,有助于我们更好地理解地球的变化和人类活动的影响。

地理地貌知识点的学习也有助于我们更好地认识自然环境,保护环境,并促进可持续发展。

第四章地貌第一节常见地貌类型一、喀斯特地貌1.概念:在适当条件下,可溶性岩石(如石灰岩等)的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,在地表和地下形成形态各异的地貌。

2.中国主要分布地区:广西、贵州、云南等地分布最广泛。

3.主要喀斯特地貌及特征4.喀斯特作用的强弱及其影响因素5.喀斯特地貌的影响二、河流地貌1.河流从源头到河口,可分为上游、中游、下游、河口段。

2.不同河段的地貌特征3.以景观图和剖面图来掌握河流地貌的类型及成因4.河曲与牛轭湖:在地势平缓地区,常见呈“S ”形河道,其在洪水泛滥时,易形成牛轭湖。

5. 河曲的形成(1)河流流经弯道时,水流做曲线运动,产生惯性离心力。

在惯性离心力的作用下,表层水流趋向凹岸,冲刷凹岸,使凹岸水面略高于凸岸,因此,底部水流在压力作用下由凹岸流向凸岸,形成弯道环流,在弯道环流作用下,凹岸发生侵蚀,凸岸发生堆积,河流变得越来越弯曲。

如下图:河段 流经地区 特 征上游 山区 呈“V ”形河谷,岸壁较陡,谷底狭窄,河床底部起伏不平中游 平原地区 河谷呈宽而浅的槽形,发育较为宽广的冲积平原。

冲积平原多是重要的农业生产基地下游 平原地区 河道呈“S ”形,多牛轭湖河口段 入海或入湖处多发育三角洲和冲积平原,地势低平,沉积物颗粒较细(2)结合“凹凸”二字理解凹岸和凸岸下图把文字的形状和河岸形态联系起来,便于记忆,也不易混淆。

6.河流阶地(1)定义:河流下切侵蚀,原来的河谷底部超出一般洪水位之上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称为河流阶地。

(2)形成7.河流堆积地貌及颗粒物分选性的分析河水流速减慢,导致泥沙堆积,在堆积时,颗粒大、密度大的总是先堆积,颗粒小、密度小的后堆积,因此顺着河流流向,堆积物颗粒由粗到细,具有明显的分选性。

8.利用水系、水文特征判断流域的地形特征(1)根据河流流向可判断地势的高低起伏:河流往往从高处流向低处。

(2)根据河流的水系特征判定地形类型水系的特征与河流支流的汇入直接相关,而支流的发育与形成受地形限制。

高一必修一地理地貌知识点归纳地貌是地球表面的形态特征,是地球表面地壳运动和外界作用的结果。

地貌的形成受到地质构造、气候、水文等多种因素的综合影响。

地貌的研究是地理科学的重要分支,通过对地貌的研究,可以了解地球表面的特征和演化历史,对理解自然环境和人类活动具有重要意义。

高一地理必修一的课程中,地貌是一个重要的知识点。

本文将对高一必修一地理地貌的主要内容进行归纳总结,旨在帮助同学们更好地理解和掌握相关知识。

一、地貌的基本概念和分类地貌是指地壳表面的形态特征,包括地形、地势、地表覆盖物等方面的表现。

根据地貌形成的原因和特征,可以将地貌分为两大类:构造地貌和风化侵蚀地貌。

构造地貌是地壳构造运动造成的地表形态,包括山脉、盆地、河谷等。

构造地貌的形成离不开地壳构造活动,例如地震、火山喷发等,这些活动造成了地形的起伏和地壳的断裂变化。

风化侵蚀地貌是风化和水力侵蚀等自然作用形成的地貌,包括丘陵、河流、台地等。

风化是指在大气、水、生物等的作用下,岩石和地表材料逐渐破碎和分解的过程。

水力侵蚀是指水体对地表岩石和土壤的侵蚀和剥蚀作用,形成河流、湖泊等地貌。

二、地貌的主要类型和特征1. 山地山地是指陆地上相对较高的地区,其地表形状较为陡峭。

山地是构造地貌的主要表现形式,常常与地壳运动和火山活动等密切相关。

山地的特点是地势高差大,地形陡峭,山脊和山谷交织,常有山峰和山洼。

2. 平原平原是指相对平坦的陆地区域,没有明显的地势起伏。

平原是风化侵蚀地貌的主要表现形式,主要形成于河流冲积、海洋沉积等作用下。

平原的特点是地势平坦,水文灌溉条件好,适宜农业和人口聚居。

3. 台地台地是指相对高原和山地平缓的地表形态,广泛分布于我国西南地区。

台地是风化侵蚀地貌的重要组成部分,多由河流侵蚀和冲刷作用形成。

台地的特点是地势较高,地形相对平缓,常常呈台阶状分布。

4. 河流河流是地球表面水文系统中的重要组成部分,贯穿于各个地貌类型之间。

河流的形成是风化侵蚀地貌的结果,由于地表水在地势低洼处汇集和流动形成。

地理高一地貌知识点归纳地貌是地球表面的形态特征,是地壳构造、岩石性质、气候等因素作用下的产物。

地理学中,地貌是一个重要的研究领域。

地貌的了解对于我们理解地球的演变过程、认识不同地域环境的特点非常重要。

下面将对地理高一的地貌知识点进行归纳,帮助大家更好地理解和记忆相关知识。

第一部分:地貌的分类1. 依地貌形成因素可分为结构地貌、风化地貌、溶蚀地貌、沉积地貌等。

(1)结构地貌:由地壳构造活动造成,如山脉、高原、盆地等。

(2)风化地貌:由风化作用造成,如丘陵、林地、土丘等。

(3)溶蚀地貌:由溶蚀作用造成,如喀斯特地貌、岩溶地貌等。

(4)沉积地貌:由沉积作用造成,如平原、河流三角洲、沙丘等。

2. 依地貌类型可分为高山地貌、山地地貌、丘陵地貌、平原地貌、沉积岩地貌、火山地貌等。

(1)高山地貌:地势高峻,山峰陡峭,常见于地壳运动活跃区域。

(2)山地地貌:地势较高,山峰起伏,山谷纵横。

(3)丘陵地貌:地势较低,呈丘陵状,起伏不大。

(4)平原地貌:地势平坦,常见于河流冲积平原、湖沼平原等地区。

(5)沉积岩地貌:地表主要由沉积岩构成,如砂岩地貌、泥岩地貌等。

(6)火山地貌:地表由火山活动造成,如火山口、火山熔岩台地等。

第二部分:地貌的形成过程1. 地壳构造活动:包括地震、地壳运动等。

地震会导致地壳破裂、隆起、下沉等地貌变化,地壳运动会形成山脉、高原、盆地等。

2. 风化作用:包括物理风化和化学风化。

物理风化主要是由温度变化、风蚀、冰蚀等因素导致的,如岩块剥离、崩塌等。

化学风化主要是由水、氧化、酸性物质等导致的,如岩石溶解、石灰华沉积等。

3. 溶蚀作用:主要是由水溶解岩石形成的,如喀斯特地貌中的洞穴、峡谷等。

4. 沉积作用:水流、风等带来的沉积物质在遇到适宜条件时会沉积下来,形成河流三角洲、滨海平原等。

5. 冰川作用:冰川是巨大的冰块,能够移动并对地表造成作用。

冰川作用主要包括冰蚀、冰碛作用等,形成冰川地貌,如冰碛平原、冰川谷等。