中美规范关于地震波的选择与框架_核心筒结构弹塑性时程分析_赵作周

- 格式:pdf

- 大小:518.04 KB

- 文档页数:9

地震波对混凝土框架结构弹塑性动力分析的影响摘要:本文在对地震波生成方法的基础上,对地震波对框架结构的混泥土建筑的弹塑性进行动力分析。

除此之外,本文在分析地震波对框架结构弹性影响之外,为未来框架结构的建筑的建造和设计提供可资参考的建议。

关键词:地震波;混凝土;弹性;建筑近十年来,随着高层建筑和复杂结构的发展,我国的设计人员越来越多地采用时程分析法进行抗震设计。

许多设计人员发现,在时程分析计算中往往由于所选择的地震波不同,致使对同一建筑物在相同强度下的不同地震输人的计算结果差异很大,与采用底部剪力法或振型分解反映谱法的计算结果也有很大出人。

通常,这种差别可高达数倍甚至十几倍!因此,如何估计和控制这种差别成为时程分析法的重要问题,而解决这种问题的关键除了保证计算模型的合理性和计算方法本身的精度之外,还有输人地震波如何选用。

一、地震波的概念、成因与危险性1.1、地震波的概念、成因。

一般而言,地震波是由构造地震所产生,然而其它自然现象也能生成地震波,例如风。

人为的活动也能造成地震波,例如爆炸。

对于地球内部构造的了解,地震波扮演了一个不可缺的角色。

根据弹性回跳理论,造成地震的原因是断层破裂。

断层破裂时,两侧的岩体会相对移动,并释放出累积的能量。

大部分的能量在克服摩擦力中损失,并以热能呈现,另一部分能量则造成岩体快速的位移,形成弹性波,释放到附近的地壳中。

当岩体快速位移时,所产生的推力会形成压缩波,即所谓的P波,沿着断层面的相对位移则形成剪力波,即所谓的S波。

由斯涅尔定律得知,波在穿越不同物质时,会产生折射、反射以及极端状况下的全反射,并且偏向低速介质的法线。

当地震波由地壳内往近地表的风化层传递时,由于波速降低,造成地震波折射时容易进入近地表。

这种现象在地震波来源靠近地表时,会更加明显。

而地震波进入近地表的低速层之后,只要产生全反射,震波便会被局限在低速层中,形成陷波(Trapped Wave)。

不同的陷波会互相干涉,造成地层共振并形成驻波(Standing Wave)在地表传递,也就是表面波。

地震波的选取方法2010-10-20 22:32:00| 分类:默认分类|举报|字号订阅建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的5.1.2条文说明中规定,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。

频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。

这句话的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别(场地条件)应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期Tg值应接近或相同。

特征周期Tg值的计算方法见下面公式(1)、(2)、(3)。

加速度有效峰值按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)中的表5.1.2-2采用。

地震波的加速度有效峰值的计算方法见下面公式(1)及下面说明。

持续时间的概念不是指地震波数据中总的时间长度。

持时Td的定义可分为两大类,一类是以地震动幅值的绝对值来定义的绝对持时,即指地震地面加速度值大于某值的时间总和,即绝对值|a(t)|>k*g的时间总和,k常取为0.05;另一类为以相对值定义的相对持时,即最先与最后一个k*amax之间的时段长度,k一般取0.3~0.5。

不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一般持续时间取结构基本周期的5~10倍。

说明:有效峰值加速度EPA=Sa/2.5 (1)有效峰值速度EPV=Sv/2.5 (2)特征周期Tg = 2π*EPV/EPA (3)1978年美国ATC-3规范中将阻尼比为5%的加速度反应谱取周期为0.1-0.5秒之间的值平为Sa,将阻尼比为5%的速度反应谱取周期为0.5-2秒之间的值平均为Sv(或取1s附近的平均速度反应谱),上面公式中常数2.5为0.05组尼比加速度反应谱的平均放大系数。

上述方法使用的是将频段固定的方法来求EPA和EPV,1990年的《中国地震烈度区划图》采用了不固定频段的方法分析各条反应谱确定其相应的平台频段。

中美混凝土抗震设计规范对比1概述近来我国在国际上承担的工程项目越来越多,很多国家和地区都要求采用美国规范设计,因此有必要学习美国规范,并了解美国规范与我国规范间的差异。

本文对比了中美两国规范中关于荷载组合、抗震设计基本原则(主要对比抗震设防目标和水准、建筑设计和建筑结构的规则性这两方面的内容)、抗震设计方法这三方面的内容。

对比的规范介绍如下:1、ASCE/SEI 7-10:是按概率极限状态设计原则和结构可靠度理论编制的,统一了美国各种结构设计规范的基本设计原则和荷载取值标准(包括地震作用的取值标准)及荷载效应的组合原则和计算公式、荷载分项系数及组合系数的取值规定等,类似于我国的荷载规范,并包括了类似于我国抗震规范中的抗震设防标准、地震动参数及地震作用的取值标准等内容。

2、UBC 97:Uniform Building Code, UBC——《统一建筑规范》是美国第一个带有建筑抗震内容的规范,第一版于1927年出版,由“国际建筑官员协会”(International Conference of Building Officials,即ICBO)出版发行,主要用于美国西部各州,是被广泛采用的规范之一。

3、IBC-2003:IBC规范第一版于2000年颁布,每三年修订一次,自此, 其他3本通用规范便不再更新, IBC 规范逐渐成为了美国全国唯一的通用建筑规范。

IBC规范的颁布与实施,取代了UBC、SBC和NBC等规范,从而使美国的新建建筑规范达到了统一。

在抗震设计方面,IBC大多引用了ASCE 7-10的内容。

可以把IBC视为一个规范门户,由它通向各个专门规范。

4、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010):《建筑抗震设计规范》是中华人民共和国国家标准,由中华人民共和国住房和城乡建设部主编。

按该规范进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

(1 )设计用地震记录的选择和调整用规范的确定性方法和地震危险性分析方法所确定的设计地震动参数,是选择天然地震加速度记录的依据。

(一)实际地震记录的选择方法选择地震记录应考虑地震动三要素,即强度(峰值)、频谱和持续时间对某一建筑的抗震设计,最好是选用该建筑所在场地曾经记录到的地震加速度时间过程。

但是,这种机会极少。

为此,人们只能从现有的国内外常用的地震记录中去选择,尽可能挑选那些在震级、震中距和场地条件等方面都比较接近设计地震动参数的记录。

他的文章给出了相应的地震数据的记录目录。

(二)实际地震记录的调整1.强度调整。

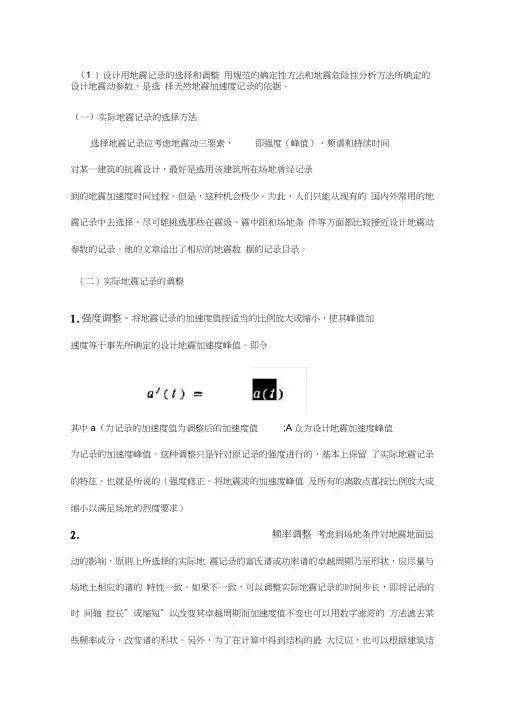

将地震记录的加速度值按适当的比例放大或缩小,使其峰值加速度等于事先所确定的设计地震加速度峰值。

即令其中a(为记录的加速度值为调整后的加速度值;A众为设计地震加速度峰值为记录的加速度峰值。

这种调整只是针对原记录的强度进行的,基本上保留了实际地震记录的特征。

也就是所说的(强度修正。

将地震波的加速度峰值及所有的离散点都按比例放大或缩小以满足场地的烈度要求)2.频率调整考虑到场地条件对地震地面运动的影响,原则上所选择的实际地震记录的富氏谱或功率谱的卓越周期乃至形状,应尽量与场地土相应的谱的特性一致。

如果不一致,可以调整实际地震记录的时间步长,即将记录的时间轴拉长”或缩短”以改变其卓越周期而加速度值不变也可以用数字滤波的方法滤去某些频率成分,改变谱的形状。

另外,为了在计算中得到结构的最大反应,也可以根据建筑结构基本自振周期,调整实际地震记录的卓越周期,使二者接近。

这种调整的结果,改变了实际地震记录的频率结构,从物理意义上分析是不合理的。

另外,在测定场地土和建筑结构的卓越周期时,运用不同的测试仪器和测试技术,往往得到不同的结果。

即使是对同一个测试结果,在频谱上确定卓越周期时,不同的分析方法也会导致不同的结果。

有的选取谱的第一个峰值所对应的周期作为卓越周期,有的选最大峰值时的,也有的取某一段周期等,很不一致。

中美标准地震反应谱对比分析李俊义;吴灵宇;胡亚东【摘要】依据现行的中国抗震规范GB 50011-2010和美国规范ASCE/SEI 7-10,绘制并对比同一场地的地震反应谱曲线,得出中美标准反应谱之间的对应关系,供设计人员参考.【期刊名称】《水泥技术》【年(卷),期】2018(000)004【总页数】5页(P37-41)【关键词】结构抗震设计;美国规范;地震反应谱对比【作者】李俊义;吴灵宇;胡亚东【作者单位】天津水泥工业设计研究院有限公司,天津300400;天津水泥工业设计研究院有限公司,天津300400;天津水泥工业设计研究院有限公司,天津300400【正文语种】中文【中图分类】TU2022015年,天津水泥工业设计研究院有限公司签署了印尼某水泥生产线建设合同,业主要新建一条完整的5 000t/d水泥生产线。

根据合同要求,烧成窑尾、窑中、生料库、熟料库、水泥库、辊磨基础按美国标准设计,其余车间按中国标准设计。

因此,熟悉中国和美国规范地震反应谱的取值,对合同的执行有着非常重要的作用。

1 中美规范抗震设防目标中国建筑抗震设计规范GB 50011-2010以三个水准为抗震设防目标,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。

根据国内统计分析,以50年内超越概率为63%的地震烈度为第一水准烈度,即多遇地震(小震);以50年内超越概率为10%的地震烈度作为第二水准烈度,即设防烈度(中震);以50年内超越概率为2%~3%的地震烈度作为第三水准烈度,称为罕遇地震(大震)。

当遭遇第一水准烈度时,建筑处于正常使用状态,从抗震角度分析结构为弹性体系,采用弹性反应谱进行弹性分析;当遭遇第二水准烈度时,结构进入非弹性阶段,但非弹性变形或结构体系的损坏控制在可修复的范围;当遭遇第三水准烈度时,结构有较大的非弹性变形,但控制在规定的范围内,以免倒塌。

中国规范要求采用二阶段设计实现上述三个水准的设防目标。

通过第一阶段设计-承载力验算,取第一水准的地震动参数,计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效应,使结构既满足了在第一水准下具有必要的承载力可靠度,又满足了第二水准的损坏可修的目标。

中美抗震规范的地震作用计算与钢筋混凝土结构抗震措施的比较研究共3篇中美抗震规范的地震作用计算与钢筋混凝土结构抗震措施的比较研究1随着科技的不断进步,地震对于人类的威胁越来越大。

为了保障建筑物在地震中的安全性,各个国家都推出了相应的抗震规范。

本文将比较中国和美国的抗震规范,并分析两国在钢筋混凝土结构抗震设计方面的差异。

一、地震作用计算1.1 中国的地震作用计算中国的抗震规范中,地震作用的计算主要依据近地地震动参数和结构自重参数得出。

具体的计算方法比较复杂,但一般可以通过以下公式来计算:F=K_L*C_D*C_F*W其中,F表示地震作用力,K_L表示地震性质系数,C_D表示结构方向系数,C_F表示地震频率系数,W表示结构自重。

1.2 美国的地震作用计算美国的地震作用计算与中国有一些区别,主要采用了离散点分析法,并以地震谱作为计算依据。

在计算的过程中,需要考虑到地震的成分方向,地形和场地条件等因素。

具体计算方法比较繁琐,主要方程如下:V=E.R其中,V表示地震作用力,E表示地震分布,R表示结构可靠度。

二、钢筋混凝土结构抗震措施2.1 中国的钢筋混凝土结构抗震措施中国的抗震规范主张采用抗震等级进行结构安全设计。

同时,还规定了一系列的抗震措施,比如在结构的构造和连接方式上要符合规范要求,钢筋混凝土的抗震设计要按照强度等级来进行,以保证结构在地震中的稳定性。

2.2 美国的钢筋混凝土结构抗震措施美国的抗震规范中也设有抗震等级的概念。

同时,针对钢筋混凝土结构抗震设计,美国要求建筑物的柱子和梁等悬挂部位必须采用预应力设计和型钢构件,以增强极限状态下的抗震性能。

三、比较分析从上述内容可以看出,中国和美国在地震作用计算方面有一定的差异,中国的计算方法相对工程而言较为简单,而美国则采用了更加精细化的计算方法。

另外,在钢筋混凝土结构抗震措施方面,两国的规范存在一些不同,如美国更加倾向于采用预应力设计和型钢构件来确保结构的稳定。

中美规范地震作用及抗震构造措施的对比分析摘要:在中、美两国规范中,都通过抗震构造措施来保障结构的延性,以保证在强烈地震作用下不发生严重的破坏。

本文对地震作用计算及若干构造要求进行了细致的对比分析,对我国工程技术人员了解我国规范同美国规范的对比,方便设计人员使用美国规范具有一定的积极作用。

关键词:中国规范,美国规范,抗震,配筋率,锚固长度规范在结构设计方面起着重要的指导作用,同时也反映着一个国家和地区技术和经济的发展水平。

我国与美国、欧洲相比,有着不同的历史背景,在设计中欧美国规范的可靠度水平比中国高。

国际工程在我国总包项目中所占的份额越来越大,由于美国规范在国际工程设计中的认知度相对较广,本文通过系统的研究中、美规范相关条文,同时阅读了大量的相关文献,对中、美规范地震作用计算及抗震构造措施进行了细致全面的对比分析,得出了一些有价值的结论,对广大工程技术人员加深中、美规范的认识和理解,增强我国建筑设计业的国际竞争实力,设计出安全适用、技术先进、经济合理的精品工程具有一定的积极意义。

1 地震加速度、水平地震剪力的对比现代抗震设计理论的发展开始于20世纪初,并一直受到各国的高度重视,随着人们对地震特性和结构动力特性理解的不断加深,抗震设计理论也在不断发展和完善。

但由于各国在地域性、经济条件和抗震设防思想等方面存在差异,各国抗震设计规范的具体规定也存在许多不同之处。

以美国为代表的经济发达国家拥有较完整的相关抗震理论和标准,其抗震设计思想比较先进,我国抗震规范的设防水平相比而言仍处于较低水平[1]。

对两国抗震设计方法加以比较能够反映出新世纪两国抗震设防的安全水平,为抗震设计、研究工作提供参考价值(中美规范相关地震参数见表1.1、1.2)。

表1.1 中国规范地震设计参数[2]表1.2 美国规范地震设计参数[3]美国抗震设计规范中的有效峰值加速度(EPA),在给定的重现期内,有效峰值加速度由短周期谱反应加速度除以2.5得,而Ts对应中国反应谱曲线中特征周期Tg:因此可以根据以上公式换算出对应于美国规范给出相应短周期(0.2s)和长周期(1s)谱反应加速度的地区对应中国规范的设计基本地震加速度值和特征周期。

弹塑性时程分析用地震波选取的基本原则2010-06-06 20:14:20| 分类:结构设计相关| 标签:高层建筑地震地震波地震资料|字号大中小订阅地震动具有强烈随机性,分析表明,结构的地震反应随输入地震波的不同而差距很大,相差高达几倍甚至十几倍之多。

故要保证时程分析结果的合理性,必须合理选择输入地震波。

归纳起来,选择输入地震波时应当考虑以下几方面的因素:峰值、频谱特性、地震动持时以及地震波数量,其中,前三个因素称为地震动的三要素。

1、峰值调整地震波的峰值一定程度上反映了地震波的强度,因此要求输入结构的地震波峰值应与设防烈度要求的多遇地震或罕遇地震的峰值相当,否则应按下式对该地震波的峰值进行调整。

A′(t) = (A′max/A max) A (t)其中,A′(t) 和A′max分别为地震波时程曲线与峰值,A′max取设防烈度要求的多遇或罕遇地震的地面运动峰值; A (t) 和Amax分别为原地震波时程曲线与峰值。

2、频谱特性频谱即地面运动的频率成分及各频率的影响程度。

它与地震传播距离、传播区域、传播介质及结构所在地的场地土性质有密切关系。

地面运动的特性测定表明,不同性质的土层对地震波中各种频率成分的吸收和过滤的效果是不同的。

一般来说,同一地震,震中距近,则振幅大,高频成分丰富;震中距远,则振幅小,低频成分丰富。

因此,在震中附近或岩石等坚硬场地土中,地震波中的短周期成分较多,在震中距很远或当冲积土层很厚而土质又较软时,由于地震波中的短周期成分被吸收而导致长周期成分为主。

合理的地震波选择应从两个方面着手:1) 所输入地震波的卓越周期应尽可能与拟建场地的特征周期一致。

2) 所输入地震波的震中距应尽可能与拟建场地的震中距一致。

3、地震动持时地震动持时也是结构破坏、倒塌的重要因素。

结构在开始受到地震波的作用时,只引起微小的裂缝,在后续的地震波作用下,破坏加大,变形积累,导致大的破坏甚至倒塌。

有的结构在主震时已经破坏但没有倒塌,但在余震时倒塌,就是因为震动时间长,破坏过程在多次地震反复作用下完成,即所谓低周疲劳破坏。