对地球大气密度随高度分布规律的讨论

- 格式:docx

- 大小:93.04 KB

- 文档页数:2

第二章方法与规律一、对流层温度变化规律1.气温垂直递减率的变化正常情况下,海拔每升高100 m,气温下降0.6°C。

在气温垂直递减率小于0.6°C /100m情况下,大气的对流运动减弱,大气比较稳定;在气温垂直递减率大于0.6°C /100m情况下,大气对流运动更加强烈。

2.逆温现象在一定条件下,对流层的某一高度有时也会出现气温随高度增加而升高的现象,这种气温逆转的现象就是逆温。

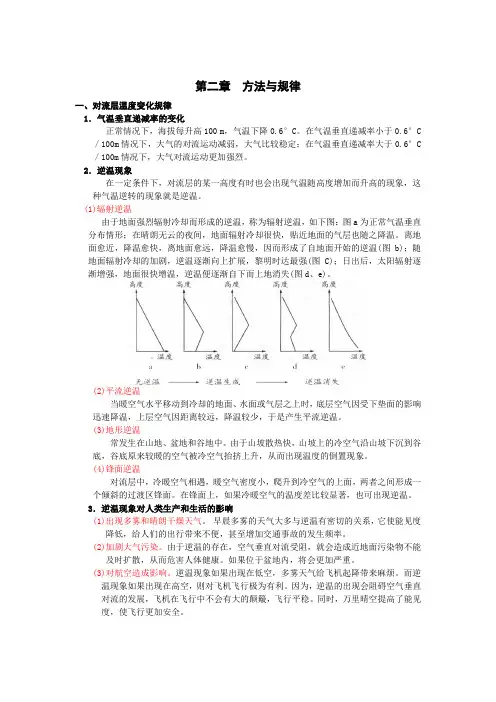

(1)辐射逆温由于地面强烈辐射冷却而形成的逆温,称为辐射逆温,如下图:图a为正常气温垂直分布情形;在晴朗无云的夜间,地面辐射冷却很快,贴近地面的气层也随之降温。

离地面愈近,降温愈快,离地面愈远,降温愈慢,因而形成了自地面开始的逆温(图b);随地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达最强(图C);日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆温便逐渐自下而上地消失(图d、e)。

(2)平流逆温当暖空气水平移动到冷却的地面、水面或气层之上时,底层空气因受下垫面的影响迅速降温,上层空气因距离较远,降温较少,于是产生平流逆温。

(3)地形逆温常发生在山地、盆地和谷地中。

由于山坡散热快,山坡上的冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底原来较暖的空气被冷空气抬挤上升,从而出现温度的倒置现象。

(4)锋面逆温对流层中,冷暖空气相遇,暖空气密度小,爬升到冷空气的上面,两者之间形成一个倾斜的过渡区锋面。

在锋面上,如果冷暖空气的温度差比较显著,也可出现逆温。

3.逆温现象对人类生产和生活的影响(1)出现多雾和晴朗干燥天气。

早晨多雾的天气大多与逆温有密切的关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至增加交通事故的发生频率。

(2)加剧大气污染。

由于逆温的存在,空气垂直对流受阻,就会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康。

如果位于盆地内,将会更加严重。

(3)对航空造成影响。

逆温现象如果出现在低空,多雾天气给飞机起降带来麻烦。

大气层飞行速度极限1.引言1.1 概述大气层飞行速度极限是指在大气层中飞行的最高速度限制。

随着科技的发展和人类对航空技术的追求,人们不断探索提高航空速度的可能性。

然而,大气层中存在着一些限制,使飞行速度无法无限增加。

在本文中,我们将探讨大气层的组成和特点以及飞行速度与大气层的关系。

我们将详细研究导致大气层飞行速度极限的因素,并总结结论。

通过了解大气层的组成和特点,我们可以更好地理解其对飞行速度的影响。

大气层主要由氮气、氧气和少量其他气体组成。

随着高度的增加,气压和气温逐渐下降。

同时,大气层还包含着不同层次的大气环境,如对流层、平流层和电离层等。

飞行速度与大气层的关系非常密切。

在低空飞行中,空气密度较高,飞行速度相对较低。

随着飞行高度的增加,空气密度变得较低,飞行速度可以逐渐增加。

然而,随着飞行速度的增加,气动力学效应对飞行器的影响也变得更加明显。

这将导致一系列的挑战,包括气动加热、阻力增加以及控制和操纵的困难。

本文将进一步讨论大气层飞行速度的极限。

虽然在理论上飞行速度可能是无限的,但实际上存在一定的极限。

这种极限取决于飞行器的设计、材料和动力系统等因素。

同时,还有一些物理限制,如空气动力学效应、材料承受能力和能源供应等。

最后,我们将探讨影响大气层飞行速度极限的因素。

这些因素包括飞行器设计的创新性、材料技术的发展、动力系统的效率以及飞行员的技能和经验等。

了解这些因素对于提高大气层飞行速度的极限至关重要。

总之,本文将全面分析大气层飞行速度极限的相关问题。

通过深入研究大气层的组成和特点,以及飞行速度与大气层的关系,我们可以更好地认识到提高飞行速度的挑战和限制。

同时,了解影响大气层飞行速度极限的因素将为未来航空技术的发展提供有益的参考。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以描述整篇文章的组织结构和各个部分的主要内容。

以下是一个可能的编写示例:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

1. 引言部分引言部分首先概述了大气层飞行速度极限的主题,并简要介绍了大气层的组成和特点。

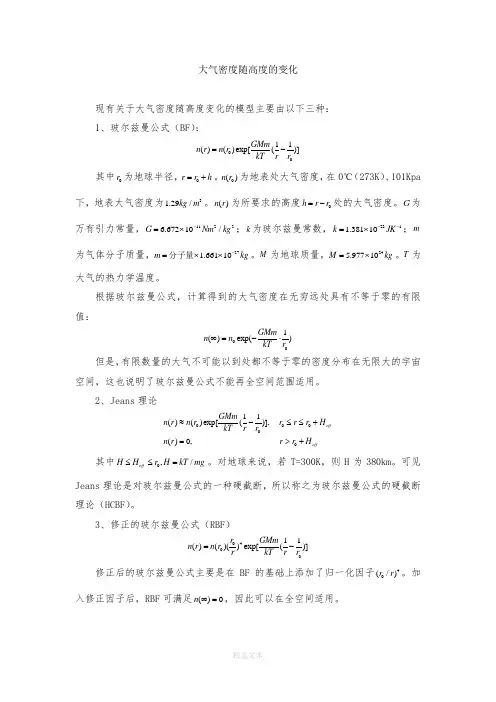

大气密度随高度的变化现有关于大气密度随高度变化的模型主要由以下三种:1、玻尔兹曼公式(BF ):0011()()exp[()]GMm n r n r kT r r =- 其中0r 为地球半径,0r r h =+。

0()n r 为地表处大气密度,在0℃(273K )、101Kpa 下,地表大气密度为31.29/kg m 。

()n r 为所要求的高度0h r r =-处的大气密度。

G 为万有引力常量,11226.67210/G Nm kg -=⨯;k 为玻尔兹曼常数,2311.38110k JK --=⨯;m 为气体分子质量,271.66110m kg -=⨯⨯分子量。

M 为地球质量,245.97710M kg =⨯。

T 为大气的热力学温度。

根据玻尔兹曼公式,计算得到的大气密度在无穷远处具有不等于零的有限值:001()exp()GMm n n kT r ∞=-⋅ 但是,有限数量的大气不可能以到处都不等于零的密度分布在无限大的宇宙空间,这也说明了玻尔兹曼公式不能再全空间范围适用。

2、Jeans 理论0000011()()exp[()],()0,effeff GMm n r n r r r r H kT r r n r r r H ≈-≤≤+=>+其中0,/eff H H r H kT mg ≤≤=。

对地球来说,若T=300K ,则H 为380km 。

可见Jeans 理论是对玻尔兹曼公式的一种硬截断,所以称之为玻尔兹曼公式的硬截断理论(HCBF )。

3、修正的玻尔兹曼公式(RBF )400011()()()exp[()]r GMm n r n r r kT r r =- 修正后的玻尔兹曼公式主要是在BF 的基础上添加了归一化因子40(/)r r 。

加入修正因子后,RBF 可满足()0n ∞=,因此可以在全空间适用。

另外,在地表附近,玻尔兹曼公式有以下两种主要的近似公式:(1)地表玻尔兹曼近似公式1(ABF1)0()exp()mgh n h n kT=- (2)地表玻尔兹曼近似公式2(ABF2)200()()exp()r mgh n h n r kT=- 下表给出了根据以上5种模型的计算结果,表格中给出的是不同高度下的大气密度与地表出大气密度的比值,即0()/n r n 。

大气密度和高度的关系概述及解释说明1. 引言:1.1 概述大气密度和高度之间的关系是大气科学中一个重要的研究领域。

随着大气层结构的不断演化,大气密度在不同高度上呈现出明显的变化趋势,这对于我们了解大气环境、预测天气变化以及设计航空航天器等方面具有重要意义。

本文旨在系统地介绍大气密度和高度之间的关系,并探讨这种关系对各种环境因素的响应。

1.2 文章结构本文的结构主要分为四个部分:引言、大气密度与高度关系、解释说明和结论。

在引言部分,我们将概述全文内容并明确目标。

接下来,在第二部分中,我们将详细说明大气密度的定义和测量方法,并介绍高度对大气密度的影响。

然后,在第三部分中,我们将解释环境变量、大气层结构和其他因素对大气密度和高度关系的影响。

最后,在结论部分,我们将总结这种关系的重要性,并展望未来可能的研究方向。

1.3 目的研究大气密度和高度之间的关系有着重要的实际意义。

首先,对于天气预测和气象学研究来说,准确了解大气密度和高度之间的关系可以帮助我们理解大气层结构变化,并进行更准确的天气模拟和预测。

其次,在航空工程领域,了解大气密度和高度之间的关系对于航空器的设计、飞行性能以及燃料消耗等都有着重要意义。

而在环境科学领域,了解大气密度和高度之间的关系还可以帮助我们研究大气污染扩散、声波传播等现象。

因此,通过深入研究这种关系并探讨其影响因素,我们可以更好地应用于实际情况,并为未来可能的改进和创新提供基础。

以上是“1. 引言”部分内容的详细描述,请根据需要进行修改和调整。

2. 大气密度与高度关系:2.1 大气密度的定义与测量方法:大气密度是指单位体积空气中所含质量的大小,通常以千克每立方米(kg/m³)表示。

它是描述大气状态和性质的重要参数之一。

测量大气密度可以使用多种方法,其中一种常用的方法是使用浮力法。

该方法利用一个悬挂在天平上的物体,在空气中受到来自上方的浮力和来自下方天平传感器的重力,通过对两者之间的差异进行测量来计算出大气密度。

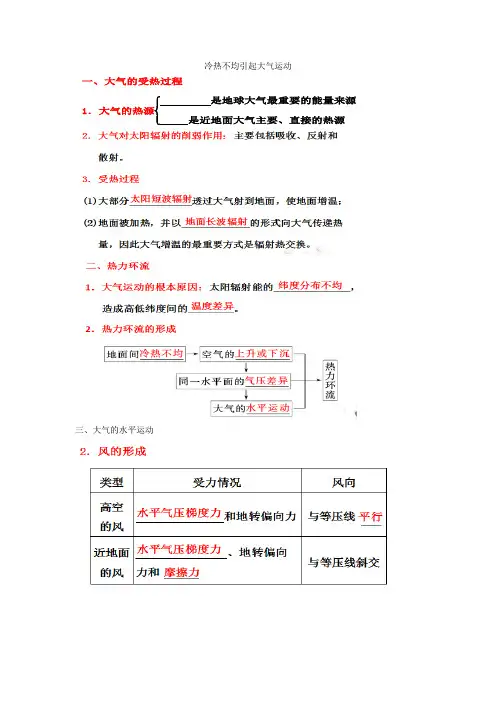

冷热不均引起大气运动三、大气的水平运动一、大气的受热过程 1.大气的热源⎩⎪⎨⎪⎧是地球大气最重要的能量来源 是近地面大气主要、直接的热源(1)由于大气密度随高度增加而降低,不同高度的大气所承担的空气柱高度不同,导致在垂直方向上随着高度增加气压降低。

即PA>PC,PB>PD. (2)因地面冷热不均,导致同一水平面上出现气压差异,进而等压面发生弯曲,同一水平面上,等压面上凸者气压高,下凹者气压低,即PC>PD,PB>PA。

(3)同一垂直方向上,近地面和高空的气压区类型相反,即近地面为高压,高空则为低压。

2.应用(1)判断气压高低:如上图中比较同一地点不同高度气压值和同一水平面上不同点的气压值可得:PB>PA>PC>PD。

(2)判断下垫面的性质①判断陆地与海洋(湖泊)夏季:等压面下凹者为陆地,上凸者为海洋(湖泊)。

冬季:等压面下凹者为海洋(湖泊),上凸者为陆地。

②判断裸地与绿地裸地同陆地,绿地同海洋。

③判断城区与郊区等压面下凹者为城区,上凸者为郊区。

(3)判断近地面天气状况和气温日较差等压面下凹者,多阴雨天气,日较差较小,如A地;等压面上凸者,多晴朗天气,日较差较大,如B地。

2.某高一学生实验小组,在模拟验证某地理原理时,采用下列做法:在一个标有尺度的六面都封闭的透明玻璃柜内,分别放置一个电炉(有导线连到柜外)和一大碗冰块在底部两侧。

在玻璃柜顶面中部的内壁贴一张下垂的纸片a,在玻璃柜底面中部的内壁贴一张竖立的纸片b(如图)。

电炉通电一段时间后,根据纸片a、b的偏动情况,可以验证该原理。

据此回答(1)~(2)题。

(1)该实验要验证的地理原理是()A.天气系统B.锋面系统C.热力环流D.温室效应(2)电炉通电一段时间后,纸片a、b的偏动情况是()A.纸片a、b都向左偏B.纸片a向左偏,纸片b向右偏C.纸片a、b都向右偏D.纸片a向右偏,纸片b向左偏解析:玻璃柜内一侧放电炉,使气温升高,另一侧放冰块,使气温降低。

流层顶温度和高度是大气科学中一个重要的研究课题,它们的变化规律直接影响大气环流和气候变化。

本文将从流层顶温度和高度的定义、影响因素、变化规律等方面进行探讨,以期对该问题有一个全面的了解。

一、流层顶温度和高度的定义1. 流层顶的定义流层顶是指大气最外层的区域,其上界随着密度下降而逐渐变得模糊。

通常情况下,流层顶被定义为大气密度下降到10千帕时的高度,大约在30-50千米的高空。

2. 流层顶温度的定义流层顶的温度是指流层顶部的大气温度,通常以开尔文或摄氏度为单位。

流层顶温度的变化对于大气的稳定性和能量传递都有着重要的影响。

二、影响流层顶温度和高度的因素1. 太阳辐射太阳辐射是地球大气温度的重要来源,它直接影响着大气层的温度分布情况和流层顶的位置。

随着太阳辐射的强弱和季节的变化,流层顶的温度和高度也会出现相应变化。

2. 温室气体温室气体的增加会造成大气层的温室效应,使得地球表面温度升高。

温室气体的增加也会直接影响着流层顶的温度和高度。

3. 地表温度地表温度是大气边界层的重要影响因素之一,它直接影响着流层顶的温度和高度。

地表温度的升高会使得流层顶的高度上升,温度的波动也会直接影响着流层顶的温度。

三、流层顶温度和高度的变化规律1. 季节变化由于地球自转和公转的影响,大气层对太阳辐射的吸收分布不均匀,导致流层顶温度和高度随着季节的变化而变化。

通常情况下,流层顶高度在夏季会相对较高,冬季会相对较低,而流层顶温度也会有相应的变化。

2. 地理位置的影响地球不同地区的地理位置不同,这直接影响着当地大气层的温度分布和流层顶的位置。

在赤道附近的地区,流层顶的位置相对较高,而在高纬度地区,流层顶的位置相对较低。

温室气体的增加会造成大气层的温室效应,使得地球表面温度升高。

这种温室效应会导致流层顶的位置上升,温度也会呈现上升的趋势。

四、结语流层顶温度和高度的变化规律受到多种因素的影响,包括太阳辐射、温室气体和地表温度等。

了解流层顶温度和高度的变化规律对于预测气候变化和大气环流具有重要的意义,同时也为人类的生存和发展提供了重要的参考。

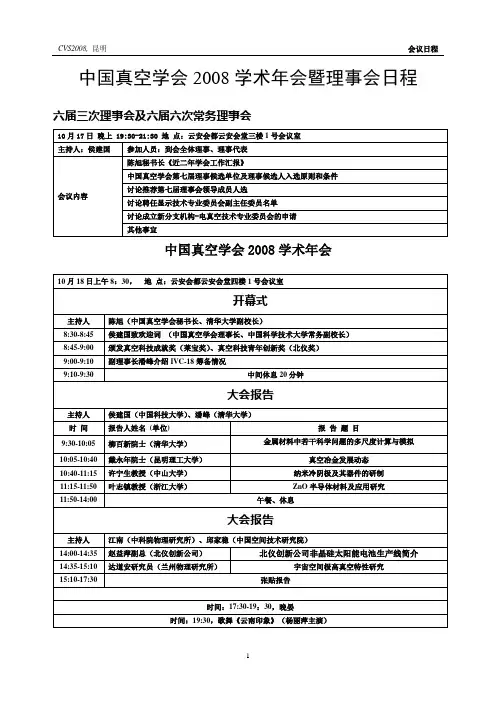

中国真空学会2008学术年会暨理事会日程六届三次理事会及六届六次常务理事会中国真空学会2008学术年会张贴报告A 真空科技与表面工程ZT01真空技术在高纯金属碲生产中的应用王学文、华睿ZT02 1.2m幅宽F46基底镀银(镀铝)二次表面镜热控材料制备及性能研究王艺、冯煜东、王志民等ZT03定向流真空校准装置的研制卢耀文、张涤新、成永军等ZT04基于LabVIEW的气体压力测试系统宋瑞海、张涤新、成永军等ZT05基于动态流量法利用定容式流量计进行真空校准方法的研究赵澜、张涤新ZT06静态膨胀法真空标准容积比测量及不确定度评定徐婕、李得天ZT07静态膨胀法真空标准装置赵光平、张涤新、李得天等ZT08压力衰减法超高真空校准技术研究郭美如、李得天、成永军等ZT09极高真空电离规的抽速与出气效应研究成永军ZT10全自动真空整形包装机的研制朱仁胜、陈长琦、李义生ZT11北京中高能标准粒子试验束流装置真空系统改造周利娟、彭晓华、董海义等ZT12超导高频腔真空探漏工艺简述彭晓华,张锦堂,李中泉ZT13大口径制冷机低温泵性能测试系统郭欣、邵容平、阎荣鑫ZT14基于M-C方法模拟分析NBI真空压力分布的影响因素王绍良、陈长琦、胡纯栋等ZT15氦质谱检漏仪线性实验研究李莉ZT16真空数据采集系统的开发杜春林、刘春涛、许忠旭ZT17真空设备用油的选型惠进德ZT18高氧纯化铝陶瓷的封接荀燕红ZT19四极质谱计在真空热环境试验中的应用研究许忠旭、杜春林、陈涛等ZT20特大型人工气候环境试验设备应用的真空技术李强、刘波涛、茹晓勤ZT21空间环境模拟设备的超高真空获得技术章学华、张俊峰、姜春等ZT22氦质谱大气累积检漏最小可检漏率的分析师立侠、冯琪、闫荣鑫ZT23氦放电等离子体射流的实验研究江南ZT24航天器管路系统差压检漏技术研究孟冬辉、闫荣鑫、郭欣ZT25CPT荫罩真空工作的仿真叶于文、俞敏、赵军ZT26大口径低温泵的研制陈家富、徐中堂ZT27氦质谱检漏技术不确定度研究吴达、洪晓鹏、闫荣鑫ZT28圆弧形盘型分子泵不同气体的抽气特性研究钟亮、巴德纯、闫荣鑫ZT29一种实用的无油螺杆真空泵单头等螺距转子型线张世伟*,梁文升,赵瑜等ZT30影响水环泵效率的诸多因素分析解扬华,张世伟*,徐成海ZT31双靶共溅射沉积复合膜的成分均匀性的计算研究张世伟*,侯丽媛,张晓玉等ZT32真空吸取器拾取动作响应时间与影响因素的研究张世伟*,温燕修,韩进ZT33库尔勒香梨冻干的实验研究张世伟*,鄂东梅,张志军等B 表面纳米科技ZT34TiB2/TiN纳米多层膜界面的第一性原理研究李强、邓湘云、李德军ZT35调制比对ZrB2/ZrAlN纳米多层膜的结构与性能的影响亢原彬、董磊、李德军ZT36水溶液中单步合成杂化SiO2高单分散小球及其自组装效应邓天松、张俊艳、沈昕等ZT37氮化铝纳米锥有序阵列的低温制备及场发射特性研究梁炜杰、刘飞、苏赞加等ZT38金属茂(铁、钴和镍)分子及其准一维分子链的电学性质研究沈昕、弋泽龙、侯士敏等ZT39基于单根砷掺杂氧化锌纳米线的电学及光学特性张俊艳、邓天松、沈昕等ZT40锥状碳纤维和碳纳米管复合结构在碳基底上的可控生长张暐、奚中和、张耿民ZT41Electronic structure and exotic exchange splitting in spin-density-wavestates of BaFe2As2杨乐仙、封东来等ZT42分子与表面等离激元的相互作用对STM诱导发光的影响张杨、陶兴、高洪营等ZT43硅基体表面状态对荧光分子光致发光的影响方应翠、高博、陈留国等ZT44低能Ti原子与Ti(0001)表面相互作用的分子动力学模拟黄河、颜超、赖新春等C 薄膜科学与技术ZT45磁控溅射WO3电致变色薄膜的太阳吸收率何延春、邱家稳、吴春华ZT46粗糙光学基片表面制作及其对真空紫外反射率的影响干蜀毅、刘兴悦、朱武等ZT47直流磁控溅射制备P型透明导电Ca掺杂SrCu2O2薄膜光电性能研究黄柳秋、方亮ZT48掺钨二氧化锡透明导电氧化物薄膜的性能研究黄延伟、张群、李桂峰ZT49铝合金基体上电镀Ni-Co-P合金的工艺研究李赟ZT50PECVD法制备富硅氮化硅薄膜及其发光特性研究李喆、张溪文、韩高荣ZT51镍硅颗粒膜的发射特性梁海锋、刘纯亮、孟令国ZT52负偏压对磁控溅射氧化铝薄膜的影响林晶、刘壮、孙智慧等ZT53非平衡磁控溅射制备Ti-DLC膜结构与性能刘衡平、徐均琪、严一心ZT54工艺条件及微量元素掺杂对Co:ZnO稀磁薄膜性能的影响刘雪敬、宋成、曾飞等ZT55缠绕式射频磁控溅射PET表面沉积SiO2薄膜的研究刘壮、林晶、孙智慧等ZT56粉末溅射制备ZnO:In薄膜及其光学性质的研究彭丽萍、方亮、杨小飞等ZT57Co掺杂ZnO稀磁氧化物的局域结构与磁性宋成、潘峰ZT58闭合场非平衡磁控溅射离子镀沉积参数对涂层性能的影响孙海林、柯培玲、鲍明东等ZT59多孔硅多尺度微纳结构表面的制备和超疏水性能的研究王富国、余元烈、张俊彦ZT60原子氧处理对氧化锌薄膜的结构及光学性能的影响王云飞、陈学康ZT61磁控溅射制备类金刚石薄膜的内应力研究王舟、王成兵、王琦等ZT62真空电子材料靶材的应用夏慧ZT63工艺参数对非平衡磁控溅射沉积铬膜的性能影响杨林生、王君、陈长琦ZT64NiO/Ni薄膜交换偏置的训练效应和磁化强度翻转行为杨培勇、宋成、曾飞等ZT65退火处理对溶胶-凝胶法制备AZO薄膜性能的影响杨小飞、方亮、殷波等ZT66ZnO基薄膜的铁电、压电与多铁性能研究杨玉超、潘峰ZT67宽截止长波红外带通滤光片的研制叶自煜、王多书、陈焘等ZT68中频磁控溅射沉积CNx纳米柱阵列及其影响因素张斌、张俊彦ZT69负磁伸性Sm-Fe膜系组织结构与性能周白杨、陈梓荣、毛宏英等ZT70微胶囊电子墨水显示屏关键技术研究邓少芝、陈宇、王喜杜等ZT71微胶囊电泳显示材料黏度对显示薄膜光电性能影响的研究张璐、邓少芝、许宁生等ZT72纳米金刚石薄膜紫外探测器研究王兰喜、陈学康、王云飞等ZT73 不同工艺参数对冷等离子枪聚合SiO2薄膜的结构影响周振、董良旭、陈强等分会专题报告日程与地点CVS2008分会会场安排总表(云安会都会议楼-云安会堂)A 真空科技与表面工程分会主席:巴德纯、陶梦、苏原B 表面纳米科技分会主席:高鸿钧、董振超、王琛、顾宁、施毅、贾金锋、张耿民C 薄膜科学与技术分会主席:潘峰、韩高荣D 电子材料与器件、等离子体和显示技术分会主席:江南、罗毅、许宁生、王保平。

大气温度垂直分布规律及原因大气温度的垂直分布是指大气中温度随着高度的变化规律。

根据观测数据和理论研究,人们已经得出了以下几个普遍的规律。

1.随着海拔的增加,大气温度逐渐降低,呈现递减的趋势。

这是因为地表吸收太阳辐射的能量后通过对流和辐射作用传递到大气中,当海拔增加时,大气的密度减小,分子之间的碰撞减弱,温度就会下降。

2.在对流层中,温度随着高度的增加而下降,但下降速率并不是恒定的。

在对流层的底部,随着高度的增加,温度逐渐下降,下降速率约为每千米下降6.5°C(该现象称为标准大气递减率)。

然而,在对流层的一些高度范围内,温度可能会上升一段距离(温度逆变层),然后再继续下降。

这种逆变层的存在是由于大气吸收太阳辐射的过程产生的。

3.在平流层中,温度随着高度的增加而上升。

这是因为平流层中几乎没有云层和水蒸气,也没有对流的情况发生,导致温室效应较小,太阳辐射能够直接到达地表并被吸收,从而使得平流层中的温度上升。

首先,太阳辐射是导致大气温度分布的主要原因。

太阳辐射主要通过辐射和对流的方式传递到地球大气中。

地表吸收太阳辐射后,会通过传导、对流和辐射过程将能量传递到大气中,导致温度的垂直变化。

在对流层底部,温度下降是因为海拔增大导致密度减小,辐射和对流作用的结果。

在逆变层中,温度上升是因为大气中的水蒸气吸收和辐射地表的长波辐射导致的。

其次,大气的物理特性也是影响温度垂直分布的重要因素之一、大气中分子之间的碰撞会导致能量的传递和温度的变化。

海拔增加导致大气的密度减小,分子之间的碰撞减弱,导致温度下降。

此外,大气的中的水蒸气也会对温度垂直分布产生影响。

水蒸气是大气中的重要温室气体,它对太阳辐射和地球辐射都具有吸收和辐射作用。

当大气中水蒸气含量较高时,能量的吸收和辐射会导致温度逆变层的形成。

总结起来,大气温度的垂直分布是由太阳辐射和大气的物理特性共同决定的。

太阳辐射的传递和吸收以及大气的密度变化和水蒸气的存在都会导致温度的下降、上升以及逆变层的形成。

大气压和空气密度关系

气压与空气密度之间存在密切关系,根据理想气体定律和实际观测数据,可以得出以下结论:

大气压随海拔高度的增加而降低。

这是因为在地球表面附近,由于重力作用,大量的大气分子堆积在地表形成较高的压力。

随着高度上升,单位体积内的空气质量减少,即空气密度下降,因此对单位面积的压力也随之减小。

空气密度与大气压的关系可以用状态方程来描述。

对于理想气体,在恒定温度下(忽略温度随高度变化),气压p、气体摩尔质量M、气体常数R、绝对温度T以及气体密度ρ的关系遵循以下状态方程:p=ρ⋅R⋅T/M这表明,在相同的温度条件下,如果大气压力增大,则空气密度也将相应增大。

实际情况下,大气压力和空气密度的变化还受到温度的影响。

在自然环境中,大气层的温度并非恒定,而是随着高度升高先略微升高后显著下降(直至平流层)。

这种温度梯度也会影响空气密度的变化,使得实际的大气压力-密度关系更为复杂。

综上所述,当不考虑温度变化时,大气压强随空气密度的增加而增加;在实际大气中,二者都随海拔高度的升高而同步降低,并且还会受到气温分布的影响。

大气密度随高度的变化现有关于大气密度随高度变化的模型主要由以下三种: 1、玻尔兹曼公式(BF ):n(r) =n( r °)exp[其中r o 为地球半径,r=r °・h °n (r 。

)为地表处大气密度,在O C (273K )、101Kpa 下,地表大气密度为1.29kg/ m 3。

n(r)为所要求的高度h =r —r 。

处的大气密度。

G 为 万有引力常量,G =6.672 1011Nm 2/kg 2; k 为玻尔兹曼常数,k =1.381 10』3JK 」;m 为气体分子质量,m =分子量1.661 10~7kg 。

M 为地球质量,M =5.977 1024kg 。

T 为 大气的热力学温度根据玻尔兹曼公式,计算得到的大气密度在无穷远处具有不等于零的有限值:但是,有限数量的大气不可能以到处都不等于零的密度分布在无限大的宇宙空间,这也说明了玻尔兹曼公式不能再全空间范围适用2、Jeans 理论GMm 1 1n(r) :- n(r °)exp[ ()],kT r r °n(r) =0,其中H ^H eff 乞r °,H -kT/mg 。

对地球来说,若 T=300K ,贝U H 为380km 。

可 见Jeans 理论是对玻尔兹曼公式的一种硬截断,所以称之为玻尔兹曼公式的硬截 断理论(HCBF )。

3、修正的玻尔兹曼公式(RBF )r °4 r GMm 1 1n(r) =n(r °)(—) exp[ ()]r kT r r °修正后的玻尔兹曼公式主要是在 BF 的基础上添加了归一化因子(r °/r)4。

加 入修正因子后,RBF 可满足n(::) =0,因此可以在全空间适用另外,在地表附近,玻尔兹曼公式有以下两种主要的近似公式:n(::) =n ° exp(- GMm 1kT r 0)「0_「0H effr ■ H eff(1) 地表玻尔兹曼近似公式1 (ABF1)mghn(h) =n °exp()kT(2) 地表玻尔兹曼近似公式 2 (ABF2)r 0 2 mgh n(h) =n °(上)exp( ) r kTF 表给出了根据以上5种模型的计算结果,表格中给出的是不同高度下的大气密度与地表出大气密度的比值,即n (r)/^h=25.48kmh=63.7kmh=248.5kmh=253.6kmidZ. 329 X10a&- ZJ4 X詰曲■同的E 庭 Ier |1AHFl ! AHF2 HHf-fi. S ■-0. 03310T ・ 642X O ・ OMSlo0B 阳列】林.A43X2. IfiSXb. K7W i0. 04101.HCRX1C|Fft. 31 U XM. J HU10 140乩77 KI ■ :<8 a. 44S xl(Ki3. J4S K10-*>k S24 X g*«2. S27Xi. a x3. 9XZ- 71ftX2. 527 X 10 IbT5.葫八2.^ I8XUK下图给出了根据玻尔兹曼公式、Jea ns 理论与修正玻尔兹曼公式给出的地球 大气密度随高度变化的双对数分布图:前面的计算是建立在假定地球大气各处都有相同的温度 T ,而实际上大气的温度随高度在变化,因此大气并不处于平衡状态,此时以上的公式不再适用。

第三章大气污染气象学为了有效地控制大气污染.除需采取安装净化装置等各种技术措施外,还需充分利用大气对污染物的扩散和稀释能力。

污染物从污染源排到大气中的扩散过程,与排放源本身的特性、气象条件、地面特征和周围地区建筑物分布等因素有关。

本章主要对大气污染气象学的基本知识作一扼要介绍。

第一节大气圈结构及气象要素一、大气圈垂直结构地球表面环绕着在层很厚的气体,称为环境大气或地球大气,简称大气。

大气是自然环境的重要组成部分,是人类及生物赖以生存的必不可少的物质。

大气圈的垂直结构是指气象要素的垂直分布情况;如气温、气压、大气密度和大气成分的垂直分布等。

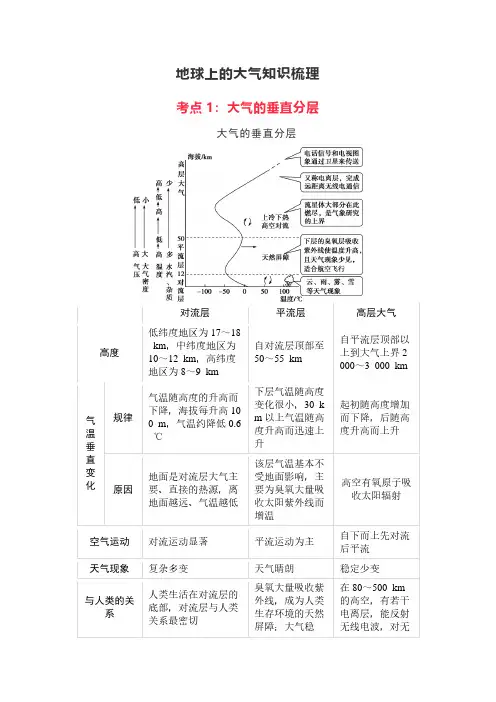

根据气温在垂直于下垫面(即地球表面情况)方向上的分布,可将大气分为五层:对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层。

1.对流层对流层是大气层最低的一层;平均厚度为12公里。

由于对流程度在热带要比寒带强烈,故自下垫面算起的对流层的厚度随纬度增加而降低,赤道处约为16~17km,中纬度地区约10~12km,两极附近只有8~9km。

①对流层的主要特征是:(1)对流层虽然较薄,但却集中了整个大气质量的3/4和几乎全部水汽,主要的大气现象都发生在这一层中,它是天气变化最复杂、对人类活动影响最大的一层;(2)气温随高度增加而降低,每升高100 m平均降温约0.65℃;(3)空气具有强烈的对流运动,大气垂直混合激烈。

主要由于下垫面受热不均及其本身特性不同造成的。

(4)温度和湿度的水平分布不均匀;例如在热带海洋上空,空气比较温暖潮湿,在高纬度内陆上空,空气比较寒冷干燥,因此也经常发生大规模空气的水平运动。

②对流层亚层分层情况:(1)对流层的下层,厚度约为1~2km,其中气流受地面阻滞和摩擦的影响很大,称为大气边界层(或摩擦层)。

(2)其中从地面到50~100m左右的一层又称近地层。

在近地层中,垂直方向上热量和动量的交换甚微,所以温差很大,可达1~2℃。

(3)在近地层以上,气流受地面摩擦的影响越来越小。

大气压强的规律

大气压强是指大气对单位面积的压力,是大气的重要物理量。

其规律可以归纳如下:

1. 高度规律:大气压强随着高度的增加而逐渐减小。

这是因为大气层在地球表面的上方越来越稀薄,气体分子的密度逐渐减小,因此压力也随之减小。

这符合理想气体状态方程PV=nRT

中的理想气体压强的计算公式。

2. 气温规律:在同一高度下,大气压强随着温度的升高而增大。

这是因为温度的升高会导致气体分子的平均动能增大,分子碰撞的力增强,从而增加了压强。

3. 水平规律:在水平方向上,大气压强随着地球表面的凹凸不平、地形变化及气压系统的位置和强度而变化。

通常来说,高压区对应着较高的气压,低压区对应着较低的气压。

气压系统的移动和变化会引起气压场的变动和天气的变化。

4. 时间规律:大气压强也会随着时间的推移而变化。

气压的变化通常与天气的变化有关,例如,气压的下降可能意味着准备下雨或下雪的天气系统的接近,而气压的上升则可能意味着晴朗天气的到来。

总体上,大气压强的规律受到多种因素的影响,包括高度、温度、地形、气压系统和时间等。

这些规律是大气运动和气象现象的基础,对于理解和预测天气变化具有重要意义。

大气温度垂直分布规律及原因1.呈递减趋势:大多数情况下,随着高度的增加,气温逐渐降低。

这是由于高空空气密度较低,与地面接触的少,得不到地面的暖热。

而地面受太阳辐射的热量影响,温度较高,导致高空温度较低。

2.不均匀分布:大气中的温度垂直分布不是均匀的,而是呈现出明显的变化。

具体表现为温度随高度的增加而逐渐减小,但在一些界面和层中,温度变化会有所改变。

3.纵向层次结构:大气中的温度垂直分布可以分为不同的层次结构,如对流层、平流层、中间层和热层。

各层的温度特点和变化规律不同。

造成大气温度垂直分布规律的原因主要有以下几个:1.日射和地面辐射:由于地球受到太阳辐射的影响,地表受热后辐射热量给大气层造成了一定影响。

地表辐射热量较高,而高空之间的辐射热量减少,导致温度递减趋势。

2.对流和平流:大气中的对流和平流运动对温度垂直分布有重要影响。

对流主要发生在对流层,在这一层中热量通过对流运动向高空传递,这使得温度因此在一定高度段内递减较慢。

而在平流层和中间层中,由于基本上没有对流,热量传递主要通过平流运动,导致温度递减速率较大。

3.气压和密度:随着海拔的增加,大气压力减小,导致密度的递减。

而温度和密度有一定的正相关关系,因此随着密度减小,温度也会递减。

4.平衡状态:大气温度的垂直分布是在热平衡状态下形成的。

在热平衡状态下,大气中紫外线的吸收和热平流的传递使得温度递减趋势得以形成。

综上所述,大气温度垂直分布规律是由太阳辐射和地面辐射、对流和平流运动、气压和密度以及热平衡状态等多种因素共同作用的结果。

不同的层次结构和变化规律反映了大气的物理过程和能量交换,对于理解和研究大气环境和气候变化具有重要意义。

常识备考:我们了解的大气层大气层(atmosphere),气象学专业术语,地球就被这一层很厚的大气层包围着。

大气层的成分主要有氮气,占78.1%;氧气占20.9%;氩气占0.93%;还有少量的二氧化碳、稀有气体(氦气、氖气、氩气、氪气、氙气、氡气)和水蒸气。

大气层的空气密度随高度而减小,越高空气越稀薄。

大气层的厚度大约在1000千米以上,但没有明显的界限。

整个大气层随高度不同表现出不同的特点,分为对流层、平流层、臭氧层、中间层、热层和散逸层,再上面就是星际空间了。

大气大气是指在地球周围聚集的一层很厚的大气分子,称之为大气圈。

像鱼类生活在水中一样,人类生活在地球大气的底部,并且一刻也离不开大气。

大气为地球生命的繁衍,人类的发展,提供了理想的环境。

它的状态和变化,时时处处影响到人类的活动与生存。

自然状态下,大气是由混合气体、水汽和杂质组成。

除去水汽和杂质的空气称为干洁空气。

干洁空气的主要成分为78.09%的氮20.94%的氧,0.93%的氩。

这三种气体占总量的99.96%,其它各项气体含量计不到0.1%,这些微量气体包括氖、氦、氪、氙等稀有气体。

在近地层大气中上述气体的含量几乎可认为是不变化的,称为恒定组分。

在干洁空气中,易变的成分是二氧化碳(CO2)、臭氧(O3)等,这些气体受地区、季节、气象以及人类生活和生产活动的影响。

正常情况下,二氧化碳含量在20km 以上明显减少。

对流层定义:大气最下层,厚度(8~17公里)随季节和纬度而变化,随高度的增加平均温度递减率为6.5℃/公里,有对流和湍流。

天气现象和天气过程主要发生在这一层。

位置:位于大气的最低层,从地球表面开始向高空伸展,直至对流层顶,即平流层的起点为止。

平均厚度约为12公里,它的厚度不一,其厚度在地球两极上空为8公里,在赤道上空为17公里,是大气中最稠密的一层,集中了约75%的大气质量和90%以上的水汽质量。

下界与地面相接,上界高度随地理纬度和季节而变化。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

对地球大气密度随高度分布规律的讨论

以NASA 大气模式MS

1、由玻耳兹受能分布律导出的大气密度随高度分布1687 年牛顿发表了万有引力定律, 1859 年麦克斯韦导出了平衡态下气体分子的速率分布定律,尔后,玻耳兹曼发展了麦克斯韦的分子运动学说,证明了在有势的力场中处于热平衡态的分子速度分布定律,即玻耳兹曼能量分布律。

麦克斯韦-玻耳兹曼分布律是对相互作用可忽略的大量同类气体分子的集合,采用概率统计的方法导出的川。

玻耳兹曼能量分布律的表达式为:

2、由大气模式得到的大气密度随高度分布2.1、大气层的温度分布大气

层可以被粗略地表征为环绕地球从海平面到大约1000Km 高度的区域,其间电中性气体可以被检测。

50Km 以下该大气可以被假定为均匀混合的而且可以被当做一种理想气体。

80Km 以上该流体静力学平衡因扩散而逐渐崩溃且垂直输运变得重要。

在上层大气中主要的气体种类是N2,O,O2,H,He。

按温度的垂直分布可将大气层分为对流层,从海平面直到大约10Km,其间温度逐渐降低,同温层,从10Km 直到大约45Km,其间温度逐渐上升,中间层,从45Km 直到大约95Km,其间温度再次逐渐降低,热层,从95Km 直到大约400Km,其间温度再次逐渐上升;而外逸层,大约在400Km 以上,其间温度是常数。

限于篇幅,文章第二章节的部分内容省略,详细文章请到论坛下载:对

地球大气密度随高度分布规律的讨论。

5、结论(1)MS

(2)关心大气成分的数密度时,玻耳兹曼能量分布律仅适用于几公里至几十公里高度以内的分子态气体包括无所谓原子态还是分子态的惰性气体,但不包括。