机械通气时雾化吸入专家共识(草案)

- 格式:pdf

- 大小:361.07 KB

- 文档页数:5

机械通气患者雾化治疗指南机械通气患者雾化治疗指南引言机械通气是一种常见的治疗方法,可用于多种呼吸系统疾病的管理。

机械通气患者常常需要雾化治疗以改善气道湿化、黏液排出和药物吸入效果。

本文旨在提供机械通气患者雾化治疗的指南,以帮助临床医生更好地管理这类患者。

一、机械通气患者的雾化治疗适应症1.1 气道湿化治疗机械通气患者往往因为气道湿化不足而引发气道黏液积聚、阻塞甚至感染。

因此,气道湿化治疗是机械通气患者的基本需求之一。

1.2 黏液排出机械通气患者常常产生大量黏液,使气道内黏稠,影响气道通畅。

雾化治疗可以通过湿化黏液,使其变得更易于排出。

1.3 药物吸入机械通气患者往往需要吸入各种药物,如抗生素、支气管扩张剂等。

通过雾化治疗,药物可以更好地被吸收并达到目标部位。

二、机械通气患者雾化治疗的方法2.1 雾化器的选择机械通气患者的雾化治疗可以选择口腔雾化器、鼻腔雾化器或面罩雾化器。

选择合适的雾化器应根据患者的具体情况和需要来决定。

2.2 雾化液的选择雾化液可以选择生理盐水、药物溶液或其他合适的液体。

选择合适的雾化液应考虑患者的病情、既往病史和药物治疗方案等因素。

2.3 雾化治疗的时间和频率雾化治疗的时间和频率应根据患者的情况来确定。

一般情况下,每次雾化治疗的时间为10-15分钟,每日2-4次。

2.4 雾化治疗的技术要点(1)合适的呼气门压:雾化液进入呼吸机气道时,必须调整呼气门压以避免雾化液反流。

(2)雾化速率和气流:雾化速率和气流应根据患者的情况来调整,以确保雾化液能达到目标部位。

(3)适当的呼气时间:在机械通气患者雾化治疗时,要避免在呼气相进行雾化,以免影响机械通气的质量和效果。

三、机械通气患者雾化治疗的注意事项3.1 患者的观察在雾化治疗期间,应密切观察患者的呼吸状态、氧饱和度和症状变化,如有异常情况应及时予以处理。

3.2 雾化器的清洁和维护雾化器应定期清洗和消毒,以保持其功能和卫生状态。

3.3 药物吸入和雾化治疗的时间间隔如果机械通气患者需要同时进行雾化治疗和药物吸入,应避免两者之间时间间隔过短,以免影响雾化液的吸入效果。

(2019年版)雾化吸入疗法合理用药专家共识呼吸系统疾病是严重危害人民健康的常见病、多发病,给社会和国民经济带来沉重负担,同时还伴随着临床不合理用药问题。

雾化吸入疗法是呼吸系统相关疾病的重要治疗手段之一,因其临床应用优势被国内外广泛使用。

在我国,很多基层医院,甚至大型综合医院由于医务人员对雾化吸入疗法及其药物应用认识不足,临床应用中存在许多不合理用药现象。

在这种形式下加强雾化吸入药物的规范管理与合理使用尤为重要!基于此 , 由中华医学会临床药学分会牵头、中华医学会临床药学分会合理用药学组于 2018 年 6 月 23 日在山东省临沂市召开“ 2018 年度全国医药学术交流会暨临床药学与药学服务研究进展培训班—雾化吸入疗法合理用药专家研讨会”正式启动“雾化吸入疗法合理用药专家共识”撰写项目 , 在会议上确定编写专家组成员 ,并对共识大纲进行专业细致的研讨。

2018 年 7 月 10 日在湖北省武汉市确定共识大纲内容。

2018 年 11 月 3 日在湖北省武汉市召开“中华医学会临床药学分会第三届委员会第二次全体委员会议”上进行共识中期审稿 , 委员及学组专家对共识初稿内容进行逐条修订 , 并提出近 50 条专业修改建议 , 对共识内容的准确性与药学特色进行了严格的把关。

经过多次专家审稿和修订 , 2018 年 12 月 8 日在河南省郑州市召开“中华医学会临床药学分会第三届委员会第三次全体委员会议” , 对“雾化吸入疗法合理用药专家共识”的内容进行最后修订 , 得到编委会专家组的一致认可而最终定稿。

本共识在中华医学会临床药学分会、中华医学会临床药学分会合理用药学组专家 , 以及游一中教授为代表的专家顾问组共同努力下完成编写 , 旨在提高我国雾化吸入合理用药水平 , 造福广大患者 !雾化吸入是一种以呼吸道和肺为靶器官的直接给药方法 , 具有起效快、局部药物浓度高、用药量少、应用方便及全身不良反应少等优点 , 已作为呼吸系统相关疾病重要的治疗手段。

雾化吸入疗法合理用药专家共识(2019年版)雾化吸入疗法是呼吸系统相关疾病的重要治疗手段之一,与口服、肌肉注射、静脉滴注等给药方式相比,具有药物直接作用于靶器官、起效迅速、疗效佳、全身不良反应少、操作简单、给药简便等多种优势,因而在国内外均被广泛应用于临床,但在我国很多基层医院甚至大型综合医院,由于医务人员对雾化吸入疗法及其药物应用认识不足,临床应用中存在许多不合理用药现象。

为了规范我国雾化吸入治疗用药的乱象,中华医学会临床药学分会领衔制定并于2019年2月刚刚发布了《雾化吸入疗法合理用药专家共识(2019年版)》。

这是呼吸领域首个完全由国家级临床药师委员会制定的专家共识,从临床药学的专业角度阐述雾化吸入治疗的合理用药,对提高我国雾化吸入合理用药水平具有重大意义。

可是不知道大家注意到了没有?!该专家共识里面有个配伍表,指出氯化钠溶液不能和其他药物(包括布地奈德或沙丁胺醇等)配伍!当看到这里,你是不是也觉得很惊愕?“氯化钠溶液”是什么?指的应该就是包括生理盐水在内的各种医用氯化钠溶液,而不是特指用于手术、伤口等冲洗的外用剂,不然写进来毫无意义。

长年以来,我们在临床上不是一直常用生理盐水(0.9%氯化钠注射液)和雾化剂药物一起做雾化的吗?难道错了?为了确定这个问题的真伪,我先请问了临床药师,确认生理盐水(0.9%氯化钠注射液)属不属于氯化钠溶液?临床药师的回答是,氯化钠溶液通常是指氯化钠盐的水溶液,从药剂学角度和严格意义上来说,它还可以是其他溶媒溶解后液体的统称——换句话说,氯化钠溶液包括了不同浓度的氯化钠溶液,氯化钠溶液不等于生理盐水,但生理盐水是属于氯化钠溶液里的其中一种。

既然生理盐水是属于氯化钠溶液的其中一种,那也就是相当于一杆子直接否定了生理盐水可用于雾化。

生理盐水到底能不能与雾化药物配伍?可能有的人想当然地说,专家共识仅供参考,主要是以说明书为准。

殊不知,常用雾化剂型的药物说明书中,有些是确实有写可用生理盐水配伍,如“吸入用布地奈德混悬液”、“吸入用硫酸沙丁胺醇溶液”,但并不是全部都有写到可用生理盐水配伍,而生理盐水的说明书是没有讲可以用于雾化的——说明书没有写,而专家共识指出该配伍证据不充分时,如今的医患环境,你敢用吗?细心一点的同仁可能会说,表中写的是NI,指的是两个药放在一起时稳定性的证据不充分,并没有说不能配伍。

万方数据万方数据万方数据万方数据机械通气时雾化吸入专家共识(草案)作者:中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组作者单位:刊名:中华结核和呼吸杂志英文刊名:Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Diseases年,卷(期):2014,37(11)1.Dhand R Basic techniques for aerosol delivery during mechanical ventilation 20042.Fink JB Aerosol drug therapy 20133.Fink J;Ari A Aerosol delivery to intubated patients 20134.Ari A;Fink JB;Dhand R Inhalation therapy in patients receiving mechanical ventilation:an update 2012ler D;Amin M;Palmer B Aerosol delivery and modem mechanical ventilation in vitro/in vivo evaluation 20036.Ari A;Areabi H;Fink JB Evaluation of aerosol generator devices at 3 locations in humidified and non-humidified circuits during adult mechanical ventilation 20107.Ari A;Atalay OT;Harwood R Influence of nebulizer type,position,and bias flow on aerosol drug delivery in simulated pediatric and adult lung models during mechanical ventilation 20108.O'Doherty MJ;Thomas SH;Page C J Delivery of a nebulized aerosol to a lung model during mechanicalventilation.Effect of ventilator settings and nebulizer type,position,and volume of fill 19929.Moraine J;Truflandier K;Vandenbergen N Placement of the nebulizer before the humidifier during mechanical ventilation:effect on aerosol delivery 200910.Diot P;Morra L;Smaldone GC Albuterol delivery in a model of mechanical ventilation:comparison of metered-dose inhaler and nebulizer efficiency 199511.Fink JB;Dhand R;Duarte A Aerosol delivery from a metered-dose inhaler during mechanical ventilation.An in-vitro model 1996(2 Pt 1)12.Fink JB;Dhand R;Grychowski J Reconciling in vitro and in vivo measurements of aerosol delivery from a metered-dose inhaler during mechanical ventilation and defining efficiencyenhancing factors 199913.Fuller HD;Dolovich MB;Turpie FH Efficiency of bronchodilator aerosol delivery to the lungs from the metered dose inhaler in mechanically ventilated patients.A study comparing four different actuator devices 199414.Marik P;Hogan J;Krikorian J A comparison of bronchodilator therapy delivered by nebulization and metered-dose inhaler in mechanically ventilated patients 199915.Dhand R;Duarte A;Jubran A Dose response to bronchodilator delivered by metered-dose inhaler in ventilator supported patients 1996nge C;Finlay W Overcoming the adverse effect of humidity in aerosol delivery via pressurized metered-dose inhalers during mechanical ventilation 200017.LinHL;Fink JB;Zhou Y Influence of moisture accumulation in inline spacer on delivery of aerosol using metereddose inhaler during mechanical ventilation 200918.Manthous C;Hall C;Schmidt G Metered dose inhaler versus nebulized salbutamol in mechanically ventilated patients 199319.Duarte A;Momi K;Bidani A Bronchodilator therapy with metered dose inhaler and spacer versus nebulizer in mechanically ventilated patients:comparison of magnitude and duration of response 200020.Mouloudi E;Maliotakis C;Kondili E Duration of salbutamolinduced bronchodilation delivered by metered dose inhaler in mechanically ventilated COPD patients 200121.Svartengren M;Anderson M;Philipson K Human lung deposition of particles suspended in air or in helium/oxygenmixture 198922.Goode ML;Fink JB;Dhand R Improvement in aerosol delivery with helium-oxygen mixtures during mechanical ventilation 200123.Duarte AG Inhaled bronchodilator administration during mechanical ventilation 200424.Tassaux D;Jolliet P;Thouret JM Calibration of seven ICU ventilators for mechanical ventilation with helium-oxygen mixtures 199925.Ari A;Harwood RJ;Sheard MM An in vitro evaluation of aerosol delivery through tracheostomy and endotracheal tubes using different interfaces 201226.Longest PW;Azimi M;Golshahi L Improving aerosol drug delivery during invasive mechanical ventilation with redesigned components 201427.Mouloudi E;Prinianakis G;Kondili E Effect of inspiratory flow rate on beta 2-agonist induced bronchodilation in mechanically ventilated COPD patients 200128.Mouloudi E;Katsanoulas K;Anastasaki M Bronchodilator delivery by metered-dose inhaler in mechanically ventilated COPD patients:influence of end-inspiratory pause 199829.Dhand R Inhalation therapy in invasive and noninvasive mechanical ventilation 200730.Calvert LD;Jackson JM;White JA Enhanced delivery of nebulised salbntamol during non-invasive ventilation 2006引用本文格式:中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组机械通气时雾化吸入专家共识(草案)[期刊论文]-中华结核和呼吸杂志2014(11)。

雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识(最全版)尽管工业化进程推动了中国经济的飞速发展,但随之而来的环境恶化尤其是空气污染以及吸烟率居高不下等因素,使得呼吸系统疾病的防控工作面临严峻考验。

呼吸系统疾病在我国城乡居民中最常见、病死率最高,经济负担也最重。

雾化吸入疗法是呼吸系统相关疾病的重要治疗手段。

与口服、肌肉注射和静脉给药等方式相比,雾化吸入疗法因药物直接作用于靶器官,具有起效迅速、疗效佳、全身不良反应少、不需要患者刻意配合等优势,被国内外广泛应用。

在我国,由于缺乏药物、设备和临床经验等原因,许多基层医院甚至高级别医院在雾化吸入治疗中存在许多不规范之处,进而影响到患者的疗效[1]。

基于此,中华医学会呼吸病学分会携手国内儿科、耳鼻喉科、胸外科和药理学相关领域知名专家制定本共识,以期更好地指导各级医务人员开展规范的雾化吸入治疗工作。

第一部分雾化吸入装置一、常用雾化吸入装置(简称雾化器)的种类及原理目前临床上常用的雾化器主要有喷射雾化器、超声雾化器及振动筛孔雾化器三种[2,3]。

1.喷射雾化器:也称射流雾化器、压缩气体雾化器。

主要由压缩气源和雾化器两部分组成。

压缩气源可采用瓶装压缩气体(如高压氧或压缩空气),也可采用电动压缩泵。

雾化器根据文丘里(Venturi)喷射原理,利用压缩气体高速运动通过狭小开口后突然减压,在局部产生负压,将气流出口旁另一小管因负压产生的虹吸作用吸入容器内的液体排出,当遭遇高压气流时被冲撞裂解成小气溶胶颗粒,特别是在高压气流前方遇到挡板时,液体更会被冲撞粉碎,形成无数药雾颗粒。

其中大药雾微粒通过档板回落至贮药池,小药雾微粒则随气流输出。

鼻-鼻窦雾化器为附有振荡波的喷射雾化器。

在压缩机设计的基础上增加了集聚脉冲压力装置,脉冲波可直接作用于药物气雾,使药物的雾粒具有振荡特征,易于穿过窦口进入鼻窦,在鼻窦内达到很好的沉积效果。

2.超声雾化器:其原理是雾化器底部晶体换能器将电能转换为超声波声能,产生振动并透过雾化罐底部的透声膜,将容器内的液体振动传导至溶液表面,而使药液剧烈振动,破坏其表面张力和惯性,从而形成无数细小气溶胶颗粒释出。

雾化吸入专家共识(草案)药物雾化治疗的目的是输送治疗剂量的药物到达靶向部位。

对于肺部病变患者,雾化给药与其他给药方式相比,可达到较高的局部药物浓度,减少全身不良反应。

近年来雾化吸人技术的不断创新和改进,提高了药物输出和吸入效率,使药物肺部浓度增加。

然而,调查结果显示28%~68%的患者不会正确使用加压定量吸入器(pressure inhaler,pMDI)和干粉吸人器(dry power inhaler,DPI)。

导致雾化治疗无效。

不同雾化器产生气溶胶的机制不同,各有优缺点。

因此,应根据各种雾化器的性能特点选择合适的患者、药物、治疗时间、给药途径和剂量,指导患者正确使用,才能达到雾化治疗的效果。

为规范我国雾化治疗的使用,中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组结合近年来的国内外进展,制定本共识。

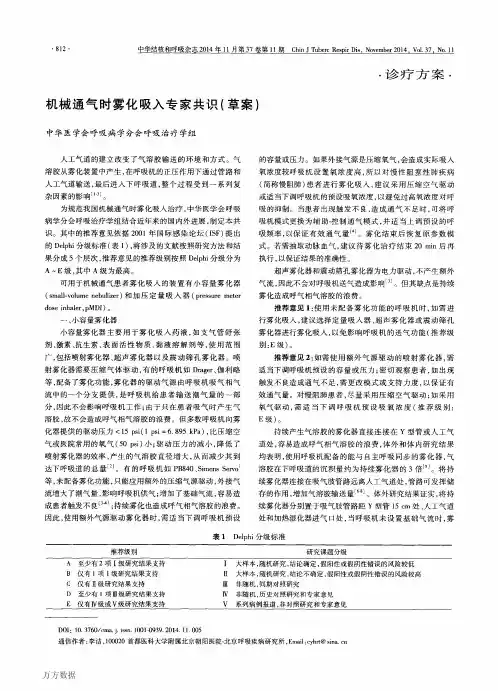

其中的推荐意见依据2001年国际感染论坛(ISF)提出的Delphi 分级标准,将涉及的文献按照研究方法和结果分成 5个层次,推荐意见的推荐级别按照Delphi分级分为A~E 级,其中A级为最高。

一、雾化治疗影响因素药物在呼吸道沉积的影响因素包括气溶胶大小、气溶胶的形成和运动方式,以及患者的气道结构和呼吸形式。

(一)气溶胶大小和物理特性气溶胶大小是决定雾化治疗作用的主要因素之一,通常用气体动力质量中位数直径(MMAD)来表示。

气溶胶呈动态悬浮,由于蒸发或吸收水分子,气溶胶会互相结合和沉积。

当吸水性的气溶胶处于潮湿环境中,易吸收水分而体积增大,从而影响气溶胶在呼吸道的沉积。

气溶胶在呼吸系统沉积的主要机制有3个:碰撞、重力、沉降和弥散。

直径较大的气溶胶(MMAD>10μm)由于惯性碰撞通常在上呼吸道或鼻咽部过滤;5—10μm的气溶胶可到达下呼吸道近端;1~5μm的气溶胶则经气道传输至周围气道及肺泡,其中3~5 μm的气溶胶易沉积于支气管或传导至气道;<1μm的气溶胶则通过布朗运动弥散至气管壁或肺泡后沉积,但其中大部分会随呼气呼出。

机械通气患者的雾化疗法【适应证】有或可疑有气道收缩或气道阻力增加,需要应用支气管扩张剂的患者,特别是哮喘患者;痰液粘稠需应用祛痰药的患者;需经气道给予其他药物(如激素类药物)者。

【雾化前评估】1.评估患者有无气道阻力增加:●吸气峰压与平台压差升高;●出现哮鸣音或呼吸音降低;●肋间和/或胸骨上窝内陷;●人-机对抗2.评估痰液情况:痰液性状、颜色和量。

【操作方法】1.用物准备:雾化器(大多数呼吸机均配有喷射雾化器),注射器,药液。

2.按医嘱配制药液,在雾化器储药罐内放入4―6ml药液。

3.将雾化器连接到呼吸机吸气回路中(如可能应距离Y型管至少30cm),气源接头端与呼吸机雾化接头相连。

4.开启雾化开关,注意观察管道是否通畅,有无气雾产生,气雾产生效果是否正常。

5.雾化器的使用可能会影响通气量及病人触发,应根据情况适当调整呼吸机参数。

6.连续雾化直至无气雾产生(Drager呼吸机每次雾化时间为30分钟)。

雾化结束后应立即将雾化器从呼吸机回路中脱离,重新连接呼吸机回路并恢复至雾化前的设置。

【注意事项】1.雾化过程中应严密监测患者病情及生命体征,如有心率、血压、呼吸等的明显恶化应立即停止雾化,并分析原因。

雾化过程中如判断有痰液潴留应及时予以吸痰。

2.注意无菌操作:配药及取药时应注意无菌操作,药物配置24小时后应丢弃;雾化器每24小时更换消毒,使用期间不能用自来水冲洗,以避免院内感染。

3.如患者使用人工鼻(温湿交换器,HME),雾化时应将HME去除。

4.尽管湿化气体可减少气溶胶输送40%,但仍应进行湿化以防因吸入干燥气体而引起气道刺激或支气管痉挛,可通过增加药物剂量来进行补偿。

【副作用】1.主要为药物的副作用:大量使用β-肾上腺素受体兴奋剂在危重病人可致低钾血症、房性或室性心律失常。

2.自雾化器进入呼吸机管路的额外气体可增加气体容积、流速及气道峰压,还可导致病人在雾化治疗时不能触发呼吸机,造成低通气。

3.使用雾化器及其操作技术可影响呼吸机的工作状态或/和呼吸机报警系统的敏感性。