中国佛教八大宗派的特点

- 格式:docx

- 大小:23.85 KB

- 文档页数:17

《中国佛教文化》教学大纲第一章印度佛学第一节原始佛教(释迦牟尼及死后百余年)释迦牟尼(公元前565-前486),原名乔达摩·悉达多。

出生。

修苦行。

菩提树下成佛。

传法。

涅槃。

婆罗门教与沙门思潮。

原始佛教特点:以“无我”和“缘起”为理论基础;重人生的解脱;种族平等;“中道观”第二节部派佛教(公元前4世纪至公元前1世纪)根本分裂:上座部(保守派)说“空”;与大众部(革新派)说“有”枝末分裂:十八部(或二十部)第三节大乘佛教(公元1世纪到十三世纪初)小乘与大乘区别:佛陀观、修行目标、方法、内容及理论学说大乘佛教三个阶段:1、龙树、提婆的中观学派(即空宗)(1-5世纪);2、无著、世亲瑜伽行派(即有宗)(5-6世纪);3、密教时期(7-12世纪)密教重性力说第二章佛教基本教义第一节四圣谛三宝:佛、法、僧四圣谛:苦、集、灭、道缘起说十二因缘:无明、行、识、名色、六处(六入)、触、受、爱、取、有、生、老死业报轮回说三业:意业、口业、身业六道轮回:地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人、天涅槃:有余涅槃、无余涅槃、实相涅槃(菩萨行)六度:布施、持戒、忍、精进、禅定、般若(智慧)八正道:正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定三学:戒、定、慧第二节三法印三(四)法印:诸行无常、诸法无我、诸受皆苦(一切皆苦)、涅槃寂静第三章中国佛教第一节汉魏六朝佛教两汉之际传入中国。

汉代安世高的小乘禅学和支谶的大乘般若学三国时朱士行西行求法。

魏晋玄化的佛学:般若学“六家七宗”北方鸠摩罗什长安僧团,南方慧远东林僧团鸠摩罗什译经慧远的“三世报应论”与形尽神不灭说支遁道安僧肇《肇论》南北朝时北方佛教重禅观,重造像等实际活动;南方重佛理竺道生涅槃学与大顿悟说僧祐《出三藏记集》慧皎《高僧传》三武一宗灭佛:北魏太武帝、北周武帝,唐武宗和五代后周周世宗四大译经师:鸠摩罗什、真谛、玄奘、义净(不空)第二节隋唐佛教隋唐大乘八大宗派:1、天台宗(最早):隋代,创始人智顗。

![山东大学 中国哲学史[第二章汉魏至隋唐时期的哲学]课程复习](https://uimg.taocdn.com/02d8875c77232f60ddcca1bb.webp)

第二章汉魏至隋唐时期的哲学第一节汉初黄老之学一、黄老之学1.基本内容:无为而治,道法兼容。

2.代表人物:曹参、盖公、司马迁父子。

3.思想特点:与原始道家的同异。

二、《淮南子》的思想1.自然天道观:道,元气。

2.对黄老道家的继承。

三、一篇重要作品司马谈《论六家要旨》,了解阴阳、儒、墨、名、法、道六家的思想主旨、特点和得失。

第二节董仲舒一、“人副天数”说1.“天”的多重属性:自然属性、神性、道德属性。

2.人副天数:“为生不能为人,为人者,天也。

”“数”,是指天与人在构成的各部分上的数量指标。

“副”,就是“符合”、“副本”。

人副天数,既包括形体躯干的肉体一面,也包括情感意志的精神一面。

二、天人感应论1.意志性的天。

2.阴阳五行与人的关联。

3.天谴,灾异。

三、性三品说1.性受之于天。

2.人性三品:“圣人之性”,“斗筲之性”,“中民之性”。

唯中民可名性。

3.“禾米”之喻:“善如米,性如禾。

禾虽出米,而禾未可谓米也。

性虽出善,而性未可谓善也。

”四、汉代公羊学1.以《春秋公羊传》为主来讲《春秋》的学问,阐发其中的微言大义。

2.汉代主要代表:董仲舒、何休。

3.主要思想:大一统说,三世、三统说。

五、罢黜百家,独尊儒术《天人三策》的主要观点,儒学独尊。

第三节扬雄和桓谭一、今古文学之争1.古文经学、今文经学的含义、特点、代表著作、代表人物。

2.西汉以今文经学为盛,东汉以古文经学为兴。

3.今文经学之弊,古文经学的批判。

二、谶纬之学1.“谶”,隐语;“纬”,纬书。

2.纬书(《乾凿度》)的象数之学。

三、白虎观会议和《白虎通》1.白虎观会议的时间、背景、主要内容及意义。

2.《白虎通》的主要内容:阴阳五行,“三纲”、“五常”、“六纪”。

四、扬雄的哲学体系1.《太玄》对《周易》的模仿,《太玄》的宇宙论、元气论。

2.最高范畴:“玄”;“玄”的展现途径:“三起”、“三生”。

3.性善恶混,调和孟、荀,强调后天的学习、教化。

五、桓谭的形神论1.反对谶纬。

中国佛教的宗派及中心思想教从汉代传入中国以后,到三国魏晋南北朝时期,是翻译讲学、从萌芽到成熟的阶段,当时的派别就有十一种;直到唐代才正式形成宗派,计大乘八宗,小乘二宗(又有史家将小乘的俱舍归入法相宗,成实归入空宗,故一般只提八宗).大乘八宗,其中慈恩宗、三论宗、天台宗、华严宗(贤首宗),多偏于教理的发挥、解说;禅宗、密宗、净土宗、律宗,偏于行持,重在讲行,教理方面就不如前面四宗广繁.在历史上又将禅宗称为宗下、宗通,将经教称为教下、说通.现将各宗派分别介绍如下:慈恩宗:又名法相宗、唯识宗。

讲法相唯识,主要经典为《华严经》、《解深密经》、《瑜伽师地论》、《成唯识论》。

三论宗:又名空宗、无相宗、中观宗。

讲般若,讲空。

依龙树菩萨的《中论》、《十二门论》和提婆菩萨的《百论》等立宗。

天台宗:又名法华宗。

以《妙法莲华经》为宗旨,《大智度论》作指南,《大般涅槃经》为扶疏,《大品般若经》为观法。

智顗的天台三大部:《法华玄义》、《法华文句》、《摩诃止观》是该宗的根本典籍。

华严宗:以《华严经》为根本典籍,故名。

又因实际创始人法藏号贤首,也称贤首宗.以发挥“法界缘起”的思想为宗旨,又称法界宗。

律宗:因着重研习及传持戒律而得名.实际创始人为唐代道宣。

因依据五部律中的《四分律》建宗,也称四分律宗。

复因道宣住终南山,又有南山律宗或南山宗之称.净土宗:以普贤菩萨为始祖,主张念佛往生西方极乐世界。

因其中国初祖慧远曾在庐山建立莲社提倡往生净土,故又称莲宗。

实际创立者为唐代善导。

该宗所依经典为三经一论:《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》和世亲菩萨的《往生论》。

密宗:又作真言宗、瑜伽宗、金刚顶宗、毗卢遮那宗、开元宗、秘密乘.此宗以毗卢遮那成佛经,金刚顶经等为依.立十住心,统摄诸教,建立曼荼罗,三密(身、口、意)相应,即凡成圣。

其不思议力用,惟佛能知,非因位所能测度,故曰密宗。

禅宗:又称佛心宗、达摩宗、无门宗。

指以菩提达摩为东土初祖,探究心性本源,以期“见性成佛”之大乘宗派.该宗所依经典,先是《楞伽经》,后《金刚经》、《六祖坛经》为其根本典籍。

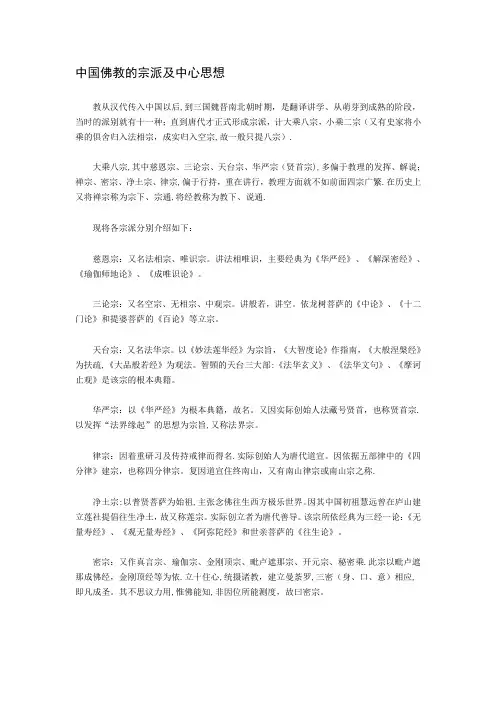

汉语系佛教宗派简表藏语系佛教宗派简表世界佛教论坛由两岸三地佛教界发起于2005年,其宗旨是为世界佛教徒搭建一个交流、合作、对话的高层次平台,为中华佛教界提供一个宽阔的大有作为的舞台,更为海峡两岸佛教交流提供良好契机。

宗旨:为热爱世界、关爱生命、护持佛教、慈悲为怀的有识之士,搭建一个平等、多元、开放的高层次对话、交流、合作的平台。

原则:遵循佛陀的伟大教诲,无论南传北传、出家在家、教内教外,皆可平等参与;无论显教密教、真谛俗谛、世出世法,皆圆融无碍。

理念:一粒种子可以长出一片森林.一种观念可以唤醒一群迷惘的心灵一个论坛则可以播撒无数的种子与观念。

人心安宁、世界和平.就在我们的心念之间。

目标:面对这个并不安宁的世界,"世界佛教论坛"要为全球吹来一股和风、带来一团和气。

"和谐世界,从心开始".就是要争取人类的一个"新六和"的愿景.即"人心和善,家庭和睦,人际和顺,社会和谐,人间和美,世界和平,最终共同致力于一个和谐的世界。

"宣言:时惟佛诞吉日,普天同庆。

各国大德群贤,云集香江;赏紫荆之幽香,品文化之多元。

秉承佛陀遗教,广开法筵;再启佛教论坛,共沾法益。

万物莫不仗缘而生,世界咸依共业所感。

当今时代,世有不平,生态失衡;人有不和,行止乏仪;心有不安,贪欲不止。

故和谐世界之建设,须从心开始,和合众缘,当同愿同行。

虚空有尽,行愿无穷;随愿所成,行愿合一。

不为自己求安乐,但愿众生得离苦。

故与会大德同发六愿,共倡六行:愿人心和善,惜缘护生,同行感恩。

愿家庭和乐,亲情稳固,同行奉献。

愿人际和顺,沟通互助,同行结缘。

愿社会和睦,各得其所,同行包容。

愿文明和谐,彼此欣赏,同行尊重。

愿世界和平,化怨为友,同行分享。

和谐世界,从心开始;和合众缘,同愿同行。

佛教分几大宗派,各自有什么特色?天台宗天台宗,中国佛教宗派。

因创始人智顗常住浙江天台山而得名。

其教义主要依据《妙法莲华经》,故亦也称法华宗。

以《妙法莲华经》为宗旨,《大智度论》作指南,《大般涅盘经》为扶疏,《大般若经》为观法。

智顗的天台三大部,是该宗的根本典籍。

此宗的主要思想是实相和止观,以实相阐明理论,用止观指导实修。

该宗是中国佛教最早创立的一个宗派。

它集合南北各家义学和禅观之说,加以整理和发展而成一家之言,当时得到朝野的支援和信奉,对隋唐以后成立的各宗派多有影响。

元明以后,该宗学者往往兼倡并净土,形成'教在天台,行归净土'之风。

该宗在汉族地区虽几经兴衰,但仍廷续至今不绝。

三论宗三论宗,中国佛教宗派。

隋吉藏创立。

因依龙树的《中论》、《十二门论》和提婆的《百论》等三论立宗,故名。

此宗所依经典,自罗什、僧肇、僧朗相承以来,就以《大品》、《法华经》、《华严经》为宗依。

至法朗又加《涅盘经》。

即有4部大经,所以隋唐诸三论师的传记中每每有'四经三论'或'四论三经'之说。

此外《维摩经》、《仁王经》、《金刚般若经》、《胜鬘经》、《金光明经》等,也都有较详细的疏解。

《智论》、《中论》、《百论》、《十二门论》是此宗的根本论典,除《智论》外,吉藏均有注疏。

关于此宗的专着如《大乘玄论》、《法华玄论》、《净名玄论》、《二谛章》、《三论玄义》等皆是此宗的要典。

诸法性空的中道实相论,为此宗的中心理论。

法相宗法相宗,中国佛教宗派。

因剖析一切事物(法)的相对真实(相)和绝对真实(性)而得名。

又因强调不许有心外独立之境,亦称唯识宗。

由于创始者玄奘及其弟子窥基常住大慈恩寺,故又称慈恩宗。

主要奉古印度大乘佛学瑜伽一系学说,其所依经典,即以《瑜伽师地论》为本,以《百法明门论》、《五蕴论》、《显扬圣教论》、《摄大乘论》、《杂集论》、《辨中边论》、《唯识二十论》、《唯识三十颂》、《大乘庄严经论》、《分别瑜伽论》等十论为支的所谓'一本十支'为主要典籍。

中国汉传佛教八大宗派的特点浅谈??八大宗派的特点可以用一偈浅而概之:密富禅贫方便净,唯识耐烦嘉祥空。

传统华严修身律,义理组织天台宗。

首先:“密富禅贫方便净”这句中说明了三大宗派的修持特点。

“密富”告诉我们,在八个宗派里面,如果要学密宗的话,在经济上必须是富有的。

密宗也称为“密教”“秘密教”“真言乘”“金刚乘”等。

由于自称授法身佛大日如来深奥秘密教旨的传授,为真实言教,这种真言奥秘,若不经灌顶和秘密传授,不得任意传习,及显现于人,因而得名。

又由于他修习在密想应,又称“瑜伽密教”。

密教本是公元七世纪以后,印度大乘佛教的一些派别(中观,瑜伽)与婆罗门教——印度教相结合的产物,很快就传入中国,成为中国佛教的一个宗派。

那为何称为“密富”呢?因为密宗的坛场要布置的非常精致庄严,道具的打造材料非金即银,或者是铜质的铸造,样式很多,并且要样样齐全。

修持作法,每次都要花相当的时间,对于上师更要有优厚的供养,所以要如法学密,经济上必须富裕,时间上相当空闲的人才好修学。

“禅贫”是不是说禅很贫穷呢?非也。

禅宗是中国化最为典型的中国佛教宗派。

主张用禅定概括佛教的全部修习而得名。

又由于自称传佛心印,以觉悟众生心性的本原佛性为主旨,故又称为“佛心宗”。

他渊源于印度佛教,而形成于传统文化之中,于隋唐时正式创立,到唐未五代时达极盛,宋元以后仍继续流传发展。

那什么叫“禅贫”呢?如果你想学禅宗,没钱不要紧,因为禅者的修行生活,无论山林,水边,茅蓬,只在双腿一盘,就可参禅了。

古代禅宗祖师大德们,有的常年居住在山林里,吃的是野菜杂果,穿提粗布麻衣,虽然生活是这样的清贫淡泊,但是他们的禅定之乐是无穷的。

“方便净”讲的是净土宗的修持特点。

净土宗因专修往生阿弥陀佛净土而得名。

该宗倡导简易的念佛法门,故又有“念佛宗”之称。

相传东晋慧远大师曾在庐山邀集僧俗成立白莲社,发愿往生西方净土,慧远大师因此而被奉为净土宗“初祖”,净土宗也因此而称“莲宗”。

中国佛教八大宗派(下)作者:魏道儒来源:《百科知识》2009年第13期禅宗禅宗是中国佛教各宗派中影响最大的一派,法系至今传承,并且流传到世界许多国家。

由于本宗以禅来概括其全部教理和修行实践,故名。

因为奉菩提达摩(也作磨)为中土始祖,也称“达摩宗”,又因自称“传佛心印”,被称为“佛心宗”,或简称“心宗”。

还因为自称与“教门”(华严、天台、唯识等)有区别,称为“宗门”。

后世公认的中土传承是初祖菩提达摩、二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖惠(慧)能。

其中,菩提达摩和惠能受到格外尊崇。

达摩是南印度人,出家之后悉心研究大乘佛教,学识渊博。

中年之后,他立志来中国传教。

大约刘宋(420~478)末年,他渡海来到中国南方,此后又辗转渡江北上,在北魏传禅授徒。

他曾在河南少林寺面壁9年,提出“理入”和“行入”的修禅方法。

“理入”要求舍伪归真,解决思想认识问题。

“行入”要求按佛教的某些规定修行,解决日常生活中的实践问题。

他特别强调“藉教悟宗”,就是把佛教经典(教)作为手段,通过壁观修禅,达到心与超言绝相的真如(宗)相契合的境界。

在高僧林立的南北朝时期,菩提达摩只是众多来华传教的印度僧人之一,既没有显赫的地位,也没有辉煌的业绩,知名度是很一般的。

但是,从中唐以后,伴随着禅宗的崛起,佛教界逐渐公认禅宗不是中国产生的,而是达摩从印度传过来的。

禅宗在古印度的祖师传承,也逐渐编制出来,就是所谓从摩诃迦叶到达摩的“西天二十八祖”。

所以,达摩的地位不断提高,关于他的各种神话传说也不断涌现出来。

到北宋时期,推崇达摩达到了顶峰,他被认为是正宗佛法的唯一传播者,在佛教中的地位仅次于释迫牟尼,可以与孟子在儒家中的地位相提并论。

实际上,禅宗是印度佛教与中国本土思想经过长期冲突、融合的产物,并不是达摩一个人从印度照搬照抄过来的。

格外尊崇达摩,是禅宗为了证明自己是正宗。

禅宗基本理论的真正奠基人是六祖惠能,这是他受到格外尊崇的原因。

惠能生于唐贞观十二年(638),逝世于先天二年(713)。

汉传佛教大乘有哪8大宗派~最大的宗派竟然是它!按一般的说话,汉传佛教大乘有八大宗派:唯识、三论、天台、华严、禅、净土、律、密。

汉传佛教以大乘佛教为主体,以成佛为目的,所有宗派围绕这个目的行进。

日本佛教跟中国汉传佛教有一些特征很像,都是虽然宗派林立,但都以一宗为大而浸润各派,日本的这一派是真言宗,而在中国汉传佛教的这一派则是净土宗。

净土宗在汉传佛教的实际影响多大?当今汉传佛教体系除了极个别的禅宗道场外,几乎全部的宗派、寺院、僧侣的实际修行方法其实还是念佛。

直接来自印度的有两宗—唯识、三论。

两派情形很类似,都是根正苗红的印度固有的派系,也都只是传承了各自体系的很小一部分,实际创始人也都是当时的大学者兼大译师,风格上都继承了印度佛教重逻辑的特点,都是主张通过遣除我法二执而证菩提,三论宗往诸法性空的方向深入,唯识宗往万法唯心所现唯识所变的方向深入。

正好是两个方向。

但是偏偏中国人其实骨子里不喜欢太过于复杂的理论和逻辑推测,导致两派都相继传承断绝。

后来民国虽然一度“复兴”,但是似乎只是后人继续研究前人留下的经论而已,但这两派从前都是有教理匹配的观法的,比如唯识就有“五重唯识观”,而这部分却没有能复兴起来,那这就好比一个人不会炒菜,就是把能前人的菜谱背下来肚子也不会饱的嘛。

但这两派所代表的唯识、中观仍是印度大乘佛教的精华,只是作为汉传佛教的一个具体修行宗派,恐怕就多有不足了。

实际上两派是失传了。

现今虽还有人研究但已经难称为一宗了。

律宗,本来戒律是一切宗派共同的,但中国佛教转型为大乘佛教时大乘律没及时传入,于是创派人道宣律师便从大乘的角度重新解释了本属小乘的《四分律》,见地上持唯识宗的见地,修行上以严格持守戒律为行持。

天台、华严,同样是中国才有的特色中派,同样是立足于一部被认为最究竟的经典发挥其深意,创派的年代同样是盛世,创派者同样是非常有个人魅力的大师级人物且都当过国师。

同样很擅长把经文的深意以接近中国人的思维方式来解释,同样创出一套划分佛教的标准并把自己的教派奉为最上等,也都在当时取得了空前的成功。

简述佛教历史的发展及在中国宗派的划分【摘要】佛教起源于古印度。

相传于公元前六世纪由净饭王长子乔达摩悉达多创立,至今已有两千五百多年的发展历史,在印度,佛教经过原始佛教、部派佛教、大乘佛教、密教这几个阶段的发展。

其在两汉之际传入我国,经由中国丰厚特色文化土壤的培育,在不同时代展现出了不同的特点。

【关键词】原始佛教;部派佛教;大乘佛教;六家七宗一、原始佛教(一)佛教的由来佛教是在古印度奴隶制度动荡的社会历史下产生的。

铁器的使用提高了社会生产力,与之相对应的是小城邦的建立以及相互间的征伐。

政治上雅利安人的种族制度统治又为印度社会带来了残酷的压迫,尖锐复杂的矛盾导致了剧烈的社会动荡,悉达多看到人民的苦难,决定寻找解脱之道最后于菩提树下证道成佛。

因他是释迦族人,在证成佛果后被奉为释迦族的圣人,故后来其弟子尊称他为释迦牟尼。

从释迦牟尼的修道过程及其名号来看,佛教不太注重信仰、苦修,而更看重觉悟和智慧,两者在佛教中一直占有重要地位。

(二)佛教的基本教义释迦牟尼初转法轮宣扬四圣谛、十二因缘等佛法。

“四谛”即苦谛、集谛、灭谛、道谛,是佛教的基本教义之一。

“谛”是真理的意思,四谛就是佛教的“四大真理”。

所谓“苦谛”,就是说人世间一切都是苦的,佛教苦的种类有二苦、三苦、四苦、五苦、八苦乃至一百一十种苦。

所谓“集谛”,指造成世间人生及其苦痛的原因,一条叫“业”(干事情),这是致苦的正因;一条是“惑(烦恼)”,这是致苦的助因。

业和惑产生出无数苦果,如果断绝业和惑,苦果自然随之断绝,就可以达到“寂灭为乐”的境界,这就叫“灭谛”。

要达到这种理想的境界,就必须修道,这就是“道谛”。

佛教所说的“道”就是涅盘之道。

四谛之中,苦、灭二谛尤为重要。

在进一步分析苦难和造成苦难的原因时,提出了“十二因缘”,认为世界上各种现象的存在都是依赖于某种条件的,离开了条件,也就无所谓存在。

根据“因果报应”,佛教又提出“轮回”的说教。

佛教沿袭婆罗门教的说法而加以发扬,宣称一切有生命的东西,会永远在所谓“六道”中生死相续,有如车轮的旋转不停一样。

八宗祖庭是指中国佛教八个主要宗派的创始者各自开创或住过的寺院,他们分别为:中国佛教祖庭是洛阳白马寺天台宗——浙江省天台山国清寺三论宗——陕西省户县草堂寺,江苏省南京市郊栖霞山栖霞寺慈恩宗——陕西西安的慈恩寺,即大雁塔和陕西长安县的兴教寺华严宗——陕西长安县的华严寺和陕西户县的草堂寺律宗——西安终南山净业寺江苏扬州的大明寺,唐朝鉴真和尚曾在此寺。

现在寺内建筑是参照唐代建筑风格设计的密宗——陕西西安的大兴善寺和青龙寺净土宗——陕西长安县的香积寺、江西庐山的东林寺、山西交城西北石壁谷中的玄中寺禅宗——湖北黄梅五祖寺,河南嵩山少林寺,禅宗派系众多,祖庭多达十几处,居各派之首。

如河南登封少林寺、安徽潜山的山谷寺、湖北黄梅的四组寺、浙江宁波的天童寺、江苏南京的清凉寺、江苏苏州的虎丘山等等。

广东韶关的南华禅寺等等。

天台宗祖庭天台宗发源于天台山,在浙江天台县城北。

天台山群峰争秀,奇峭多姿。

东晋以来名僧支道林、昙光、竺县道曾在此山中修习禅定。

天台宗初祖慧文在河北,三祖慧思住湖南南岳。

相传三祖智凯于南朗陈太建年间入天台,这里建草庵讲经十年,创立了天台宗。

国清寺是隋代古刹,为智者大师开创教义之地。

隋梅、隋塔、七佛塔、寒拾亭、丰干桥皆是朝山者拜谒的胜迹。

天台山真觉寺有智者大师塔院。

高明寺为智者道场之一。

华峰顶下善兴寺传为智者拜经处。

湖北的玉泉寺也是天台宗的祖庭,智凯曾在此寺讲经。

三论宗祖庭栖霞寺位于南京东北的摄山上。

三论宗初祖僧朗、二祖僧、三祖法朗相继此寺。

三论宗实际创始人吉藏在这里完成三论的注疏,创立了三论宗。

南朝在寺后凿千佛岩。

隋代在寺旁建舍利塔。

唐代增建琳宫梵宇49座,极为壮观。

与山东灵岩寺、湖北玉泉寺、天台国清寺齐名,合称“四大丛林”。

法相唯识宗祖庭慈恩寺在西安城南,这里曾是玄奘译经处,玄奘死后弟子窥基继住此寺,所以又称法相唯识宗为慈思宗。

西安东南长安县的少陵原畔的兴教寺,是玄奘的遗骨迁葬地。

唐肃宗李亨为表彰玄奘及弟子的坚韧不拔的弘道精神,特题塔额“兴教”二字,从此就名为“兴教寺”。

中国佛教八大宗派(上)作者:魏道儒来源:《百科知识》2009年第11期唐代初年,有一位名叫那提的印度僧人,游历了古印度各地和南亚、东南亚诸国之后,来到中国。

看到唐朝的佛教盛况,那提说:“脂那东国(指中国),盛传大乘,佛法崇盛,瞻洲称最”。

“瞻洲”即“南瞻部洲”,也译作“阎浮提”,泛指当时已知世界的所有地方。

那提这句话的意思是,中国大乘佛教的兴旺发达,在隋唐时期居世界第一。

隋唐佛教昌盛的一个重要标志,就是形成了一些独具特色的佛教宗派,其中主要有天台宗、三论宗、华严宗、唯识宗、禅宗、律宗、净土宗和密宗。

这八个宗派有一些共同点:首先,各宗派的实际创始人大都得到统治阶级,特别是最高统治者的直接或间接支持。

第二,各宗派都创立了相对完整和独立的教理体系,其内容既有承袭印度佛教的成分,更有融合中印民族宗教文化后的创新理论。

第三,各宗派都建立了相对稳定的传法基地,一般以一处或数处大寺慌为中心,具有一定的经济实力。

不少这样的寺院被后代称为“祖庭”。

第四,大多数宗派的祖师之间有师徒传承关系,有些宗派还逐步编制出上溯印度著名宗师,下接中土历代祖师的传法世系。

从八大宗派的核心教理方面看,有的比较客易理解,有的则比较难懂。

从八大宗派的历史方面看,其发展很不平衡:有些在百年之内就消亡了,有些至今还流传。

一些宗派在不同时期传入朝鲜、日本、越南等周边国家,成为汉文化对外传播的重要载体,深刻影响了那里的思想和文化。

天台宗天台宗是中国佛教的第一个宗派,由于本派的实际创立者智顗(538—597)常住天台山,故名;又因本派崇奉《法华经》,也称“法华宗”。

本派的传法世系是龙树、慧文、慧思、智顗、灌顶、智威、慧威、玄朗、湛然。

智顗是荆州华容(今湖北监利县西北)人。

30岁时,他遵照慧思的嘱咐,前往金陵弘法传教。

他的《法华文句》、《法华玄义》和《摩诃止观》,后来被称为“天台三大部”,是天台宗最重要的著作,奠定了天台宗的教理基础。

天台宗理论的一个重要特点,是把“止观”作为修行解脱的根本途径,倡导通过修习“止观”获得佛智,把握实相。

佛教十大宗派俱舍、成实为小乘,禅、密、律、净、华严、三论、唯识、天台为大乘。

大乘八宗的特色可以用四句话涵盖之:“密富禅贫方便净,唯识耐烦嘉祥空,传统华严修身律,义理组织天台宗”。

可以从源流..和法门..这两个切入点进行探究:禅宗因菩提达摩东来,提倡“直指人心,见性成佛”的禅法精要,以“内传法印,以契证心;外付袈裟,以定宗旨”,由此衣钵相传,心法相付,传法于二祖慧可。

经僧璨、道信、弘忍而至六祖惠能,以顿悟禅大弘于南方,形成“一花开五叶”、“五家七宗”的辉煌时期。

净土宗因庐山慧远大师结社念佛,后经昙鸾、善导、少康等祖师的提倡,形成一大宗派,主张一心念佛往生西方极乐世界,其后以三经一论发展出“三根普被,利钝全收”的念佛法门,广受古今佛教大众欢迎,至今仍盛行于北传佛教各个国家,各个阶层。

密宗因善无畏、金刚智来到中国,在八世纪初才成立宗派,注重身、口、意三密相应,对于仪规、观想、结印、持咒,特别重视。

提倡修四加行来加速成就,或求得当生成佛,因而也盛行于各地。

律宗至南山道宣律师发扬《四分律》,以大乘教义解释小乘律典,完成“南山五大部”,依据戒律精神,阐述戒法、戒体、戒行、戒相四科,尤其戒体至为重要,提倡戒为无上菩提本,应当以戒为师,在受持各种戒法与日常修持上,统摄其他各宗各派。

华严宗由盛唐贤首法藏国师大成其体系,阐扬法界缘起,重重无尽、圆融无碍的六相、十玄思想,说明佛陀在海印三昧中所呈现的一真法界相状,称为性起法门。

天台宗以一心三观、圆融三谛、一念三千的思想为中心,由智顗大师大成天台判教体系,成为我国佛教思想发展史上,最有特色的贡献。

同时又在一心、十法界、百界千如的思想上,开展出性具思想,正好与华严宗的性起思想相对。

唯识宗又称法相宗,因玄奘大师翻译印度瑜伽系统的经论,门人窥基大力阐扬万法唯识的思想,大成唯识宗。

唯识学可说是佛教的心理学,对于心识有深入的分析,阿赖耶识种子如瀑流,由此说明生命的流转、轮回业报的力量以及解脱的根本,主张一切万法皆由阿赖耶识缘起。

环境以及历代大德,依个人研究兴趣的不同,而对佛陀一代的教化作各种不同偏重性的探讨,加上个人的修持体验,而对经典产生种种的诠释,以自己所阐扬的最为代表佛陀的教义,衍变所及,乃渐渐形成各种的宗派。

在中国的八大宗派中,其共同的特点就是同时兴盛于隋唐盛世。

佛教自从印度传入中国。

在中国经过五,六百年的发展,到隋唐时进入了创宗立派的新时期。

南北朝时由于政治上的分裂,佛教也形成了南北不同的学风,佛教理论虽然趋向独立,但还没有能够对佛教本身不同的观点加以系统的综合和会通,独立的寺院经济也是处所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》6/ 17

佛教的八大宗派虽是中国佛教的产物,但其根本依据均不离佛所说的教法。

每派都有其完备的体系和经典理论依据。

若细说之,则无法尽其意达其理,今据八大宗派的修持特点浅而说之。

八大宗派的特点可以用一偈浅而概之:密富禅贫方便净,唯识耐烦嘉祥空。

传统华严修身律,义理组织天台宗。

首先:“密富禅贫方便净”这句中说明了三大宗派的修持特点。

“密富”告诉我们,在八个宗派里面,如果要学密宗的话,在经济上必须是富有的。

密宗也称为“密教”“秘密教”“真言乘”“金所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》8/ 17

“禅贫”是不是说禅很贫穷呢?非也。

禅宗是中国化最为典型的中国佛教宗派。

主张用禅定概括佛教的全部修习而得名。

又由于自称传佛心印,以觉悟众生心性的本原佛性为主旨,故又称为“佛心宗”。

他渊源于印度佛教,而形成于传统文化之中,于隋唐时正式创立,到唐未五代时达极盛,宋元以后仍继续流传发展。

那什么叫“禅贫”呢?如果你想学禅宗,没钱不要紧,因为禅者的修行生活,无论山林,水边,茅蓬,只在双腿一盘,就可参禅了。

古代禅宗祖师大德们,有的常年居住在山林里,吃的是野菜杂果,穿提粗布麻衣,虽然生活是这样的清贫淡泊,但是他们的禅定之乐是无穷的。

所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》10/ 17

“方便净”讲的是净土宗的修持特点。

净土宗因专修往生阿弥陀佛净土而得名。

该宗倡导简易的念佛法门,故又有“念佛宗”之称。

相传东晋慧远大师曾在庐山邀集僧俗成立白莲社,发愿往生西方净土,慧远大师因此而被奉为净土宗“初祖”,净土宗也因此而称“莲宗”。

而一般认为净土宗的实际创史人应该是唐代的善导大师,其先驱可上溯到昙鸾大师与道绰大师。

而之所以说是“方便净”是说修行净土宗的念佛法门,不管什么行业,身分,无论何时何地都可以修持的,所以最方便的修持方法,非净土宗莫属了。

所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》11/ 17

其次“唯识耐烦嘉祥空”是讲唯识宗和嘉祥宗的特点。

“唯识耐烦”就是说学法相唯识的人必须要有耐烦的心。

法相唯识宗因通过分析法相而得出万法唯识的结论故得名,也称“法相宗”或“唯识宗”由于该宗的创史人玄奘大师和窥基大师长住慈恩寺,窥基大师还有“慈恩大师”之称,因此又称“慈恩宗”,又由于《瑜伽师地论》为该宗的根本经典,故也有称之为“瑜伽宗”。

此宗为什么要有耐烦的心呢?因为法相唯识宗里面的名相很烦琐,义理层次比较复杂,你如果不耐烦就无法把他的头绪搞清楚,一进入法相唯识宗里如堕云里雾中。

所以学唯识必须象学数学一样,要耐得住烦,才能学得通。

所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》12/ 17

“嘉祥空”讲的就是三论宗的特点。

三论宗因以龙树菩萨的《中论》,《十二门论》和提婆菩萨的《百论》为主要典籍而得名。

又因主张“诸法性空”也称“法性宗”。

为了区别也称法性宗的天台宗和华严宗,又称为“空宗”。

此宗自罗什大师译出三论以来,研究三论者代不乏人。

至隋吉藏大师而集大成,正式创立了“三论宗”。

之所以说“嘉祥空”是因为三论宗的吉藏大师在研究三论时,住在嘉祥寺,故把他称为“嘉祥大师”,又因为他是三论宗的集大成者,故又名嘉祥宗。

而此宗所依据的《中论》等三论的内容完全是阐明缘起性空的般若智慧,所以称他为“嘉祥空”。

所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》13/ 17

接下第三句是“传统华严修身律”讲的是华严宗和律宗的特点。

“传统华严”是在说明华严宗的特点。

华严宗因奉《华严经》为主要经典而得名;又因其实际创史人法藏大师,被武则天赐号“贤首”,后人称法藏大师为“贤首大师”故又称“贤首宗”;该宗主要发掘”法界缘起”的旨趣,因而又有“法界宗”之名。

而所谓的“传统华严”是什么意思呢?我们知道中国号称是大乘佛教的国家,中国佛教的大乘思想就是以华严宗为中心的。

如近代的佛教领袖——太虚大师,虽然主张八宗兼弘,但以华严思想作为他信仰的根据。

《华严经》起源于印度,传到中国之后,经过中国祖师大德的智慧的融合,将华严法界缘起的思想发挥得最圆融最究竟,并提出种所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》14/ 17

种的观法,寓哲理于实践中。

由于历代大德对华严思想所作的创新与发明,使华严哲学在中国佛教史上开出了奇葩,而成为中国佛教的传统信仰。

“修身律”开示了律宗的特色。

律宗以研习及传持戒律而得名。

因其所依据的是五部律中的《四分律》,故又称为“四分律宗”;又因创宗人道富律师常住终南山,而又名为“南山宗”或“南山律宗”。

佛教的律宗是讲究修身作人的。

如太虚大师云:“仰止唯佛陀,完成在人格;人成即佛成,是名真现实。

”因为人格完成了才能成佛。

把人作好,修身完成才能进来步开发内心的光明智慧,而所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》15/ 17

证悟最高的真理。

这是律宗给予我们的指示,所以称为“修身律”。

最后一句是“义理组织天台宗”显示了天台宗的特色。

天台宗是中国佛教史上创立最早的一个宗派,他渊源于南北朝,初创于隋兴盛于唐。

因其实际创始人智凯大师常期住在天台山而得名“天台宗”;又由于此宗奉《法华经》为主要经典,由此也称为“法华宗”。

在各宗派之中,对佛学义理,能建立严密的组织,有系统的加以阐发的当推天台法华为第一。

天台的智者大师将佛陀一代圣教分为五时,并按其所摄受的对象分为:顿,渐,密秘,不定等化仪四教,以及藏,通,别,圆等化法四教。

以科学的方式将三藏十二部经典,分门别类的归纳于不同根性的众生,并将修行的方式与证果的等次,所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》16/ 17

一一加以分析比较,所以说到义理的组织方面,天台宗是最严密最有系统的。

以上概略的介绍了中国佛教八大宗派的各大特点。

同时此八宗不但同时兴盛于隋唐的盛世,并且都发挥了中国文化史上光辉灿烂的一页,和隋唐的治世昌隆相益成彰,为中国佛教史上的黄金时代。

但是盛极一时的大乘八宗到了今天,有的已趋于衰落,有的虽然继续弘扬于世,然而已经比不上隋唐时代的盛况了

所属篇章:《中国佛教八大宗派的特点》17/ 17。