论_内经_难经_五行生克配穴法

- 格式:pdf

- 大小:72.86 KB

- 文档页数:2

中医基础理论笔记一:绪论中医学理论体系的形成和发展形成:《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》,标志着中医学理论体系的形成。

(1)《黄帝内经》简称《内经》,为中医学现存最早的经典著作。

本书分《素问》和《灵枢》两部,共18卷162篇,约成书于战国至秦汉时期。

(2)《难经》又称《黄帝八十一难经》,成书于东汉,传说为秦越人所作。

(3)《伤寒杂病论》张机(字仲景)所著,成书于东汉,为中医学第一部辨证论治的专著。

经晋·王叔和整理,分为《伤寒论》与《金匮要略》两部。

(4)《神农本草经》简称《本草经》或《本经》,成书于东汉,为现存最早的中药学专著。

全书载药365种。

发展:魏晋隋唐时期(公元220-960年)(1)《脉经》晋·王叔和著,为中医学第一部脉学专著。

(2)《针灸甲乙经》晋·皇甫谧著,为中医学第一部针灸专著。

(3)《诸病源候论》隋·巢元方著,为中医学第一部病因病候学专著。

(4)《备急千金药方》与《千金翼方》唐·孙思邈著,为中医学第一部医学百科全书。

提出“大医精诚”为医学道德准则和追求的境界。

宋金元时期(公元960-1368年)金元时期的刘完素、张从正、李杲、朱震亨,后人尊称为“金元四大家”。

(1)(2)(3)(4)刘完素后人称为“寒凉派”。

著作有《素问玄机原病式》张从正后人称为“攻邪派”。

代表著作为《儒门事亲》李杲自号东垣老人,后人称为"补土派"。

代表著作为《脾胃论》朱震亨后人尊称朱丹溪,后人称为"滋阴派"。

代表著作为《格致余论》明清时期(公元1368-1911年)第一页(1)(2)(3)(4)吴有性(字又可):著《温疫论》叶桂(字天士,号香岩):著《温热论》薛雪(字生白):著《湿热条辨》吴瑭(字鞠通):著《温病条辨》近代与现代(公元1840年以后)(1)张锡纯著《医学衷中参西录》中医学理论体系的主要特点中医学理论体系的主要特点,包括整体观念和辨证论治两个方面。

难经(完整版).难经》是中医经典之一,分为论脉、论经络、论脏腑、论病、论穴道和论针法六部分。

其中,论脉部分包括了1-22难。

第一难中提到了“寸口”,即脉搏的大会聚点,是决定五脏六腑生死吉凶的重要依据。

人的脉搏每呼吸一次就会行走三寸,一天一夜共有一万三千五百次呼吸,脉搏会在身体周围行走五十度。

而寸口正好是五脏六腑的起始和终止点,因此用寸口来判断是很合理的。

第二难中提到了“尺寸”,这是脉搏的大要会聚点。

从手腕到肘部是尺内,主要治疗阴性疾病;从手腕到食指根部是寸内,主要治疗阳性疾病。

因此,将寸分为尺,将尺分为寸,以此来判断阴阳病情。

第三难中提到了脉搏的“太过”、“不及”、“覆溢”、“关格”等现象。

这是由于脉搏的阴阳不同,而导致的不同表现。

阳脉在手腕前面,脉搏应该浮起来,但如果过于浮,就叫做太过,如果不够浮,就叫做不及。

而阴脉在手腕后面,脉搏应该沉下去,同样也有太过和不及的现象。

如果阳脉过于浮,就会溢出来,形成外关内格的情况,阴脉过于沉,就会覆盖住阳脉,形成内关外格的情况。

这些现象都是阴阳病情的表现。

第四难中提到了脉搏的阴阳之法,即呼吸过程中心肺浮起来,肾肝沉下去,而脾脉则在中间。

如果脉搏浮起来又大又散,就表示是心脏的问题;如果浮起来但短而涩,就表示是肺部的问题;如果沉下去又长又牢,就是肝部的问题;如果按压的时候感觉湿润,就是肾部的问题。

这些都是根据脉搏的阴阳特点来判断病情的。

第五难中提到了脉搏的轻重。

初次测量脉搏时,如果像三颗豆子那么重,就表示是肺部的问题;如果像六颗豆子那么重,就是心脏的问题;如果像九颗豆子那么重,就是脾脏的问题;如果像十二颗豆子那么重,就是肝脏的问题;如果按压到骨头还感觉到脉搏,就表示是肾脏的问题。

最后,第六难提到了脉搏的阴阳盛虚问题。

如果阴气盛而阳气虚,就表示是阴盛阳虚;如果阳气盛而阴气虚,就是阳盛阴虚。

这些都是根据脉搏的阴阳特点来判断病情的。

浮之损小,沉之实大,因此称为阴盛阳虚。

穴位的五行 1.六阴经五输穴及五行属性 肺 (金) 井 (木) 荥 (火) 输 (土)(原) 经 (金) 合 (水) 少商 鱼际 太渊 经渠 尺泽 肾 (水) 涌泉 然谷 太溪 复溜 阴谷 肝 (木) 大敦 行间 太冲 中封 曲泉 心 (火) 少冲 少府 神门 灵道 少海 泉 脾 (土) 隐白 大都 太白 商丘 阴陵 心包(相 火) 中冲 劳宫 大陵 间使 曲泽2.六阳经五输穴及五行属性 大肠 (金) 井 (金) 荥 (水) 输 (木) 原 经 (火) 合 (土) 商阳 二间 三间 合谷 阳溪 曲池 膀胱 (水) 至阴 通谷 束骨 京骨 昆仑 委中 泉 泣 丘墟 阳辅 阳陵 胆 (木) 窍阴 侠溪 足临 小肠 (火) 少泽 前谷 后溪 腕骨 阳谷 小海 胃 三焦(相 (土) 火) 厉 关冲 兑 内 液门 庭 陷 中渚 谷 冲 阳池 阳 解 支沟 溪 足 天井 三里经脉实症取穴虚证取穴时辰 寅时,清晨 3 点至 5 点 卯时,早晨 5 点至 7 点 辰时,上午 7 点至 9 点 已时,上午 9 点至 11 点 午时,中午 11 点至 13 点 未时,下午 13 点至 15 点 申时,下午 15 点至 17 点 酉时,傍晚 17 点至 19 点 戊时,19 点至 21 点 亥时,21 点至 23 点 子时,23 点至 1 点 丑时,1 点至 3 点 肺经 大肠经(金) 胃经 脾经 心经 小肠经 膀胱经 肾经 心包经 三焦经 胆经 肝经 尺泽 二间 厉兑、内庭 商丘 神门 小海 束骨 然谷 大陵 天井 阳辅 侠溪 太渊 曲池 解溪 大都 少冲、少海 后溪 至阴、委中 复溜 中冲、曲泽 中渚 行间 曲泉备注: 取穴表中出现两个穴位时, 是因取井穴时一般不好操作, 所以利用 《难 经》所说的“泻井当泻荥,补井当补合”的方法进行的取穴。

按照五行学说,肺、大肠属金,心、小肠属火,肝、胆属木,脾、胃属 土,肾、膀胱属水,心包、三焦也属火。

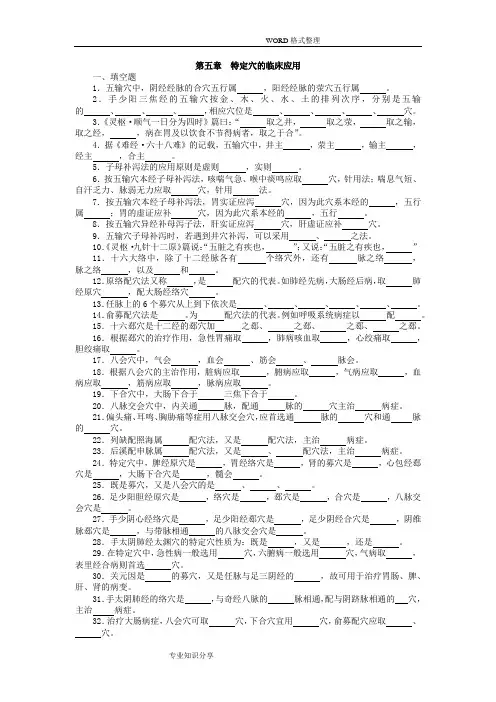

第五章特定穴的临床应用一、填空题1.五输穴中,阴经经脉的合穴五行属,阳经经脉的荥穴五行属。

2.手少阳三焦经的五输穴按金、木、火、水、土的排列次序,分别是五输的、、、,相应穴位是、、、、穴。

3.《灵枢·顺气一日分为四时》篇曰:“取之井,取之荥,取之输,取之经,,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合”。

4.据《难经·六十八难》的记载,五输穴中,井主,荥主,输主,经主,合主。

5.子母补泻法的应用原则是虚则,实则。

6.按五输穴本经子母补泻法,咳喘气急、喉中痰鸣应取穴,针用法;喘息气短、自汗乏力、脉弱无力应取穴,针用法。

7.按五输穴本经子母补泻法,胃实证应泻穴,因为此穴系本经的,五行属;胃的虚证应补穴,因为此穴系本经的,五行。

8.按五输穴异经补母泻子法,肝实证应泻穴,肝虚证应补穴。

9.五输穴子母补泻时,若遇到井穴补泻,可以采用、之法。

10.《灵枢·九针十二原》篇说:“五脏之有疾也,”;又说:“五脏之有疾也,”11.十六大络中,除了十二经脉各有个络穴外,还有脉之络,脉之络,以及和。

12.原络配穴法又称,是配穴的代表。

如肺经先病,大肠经后病,取肺经原穴,配大肠经络穴。

13.任脉上的6个募穴从上到下依次是、、、、、。

14.俞募配穴法是。

为配穴法的代表。

例如呼吸系统病症以配。

15.十六郄穴是十二经的郄穴加之郄、之郄、之郄、之郄。

16.根据郄穴的治疗作用,急性胃痛取,肺病咳血取,心绞痛取,胆绞痛取。

17.八会穴中,气会,血会、筋会、脉会。

18.根据八会穴的主治作用,脏病应取,腑病应取,气病应取,血病应取,筋病应取,脉病应取。

19.下合穴中,大肠下合于三焦下合于。

20.八脉交会穴中,内关通脉,配通脉的穴主治病症。

21.偏头痛、耳鸣、胸胁痛等症用八脉交会穴,应首选通脉的穴和通脉的穴。

22.列缺配照海属配穴法,又是配穴法,主治病症。

23.后溪配申脉属配穴法,又是、配穴法,主治病症。

24.特定穴中,脾经原穴是,胃经络穴是,肾的募穴是,心包经郄穴是,大肠下合穴是,髓会。

五行生克论金、木、水、火、土,中国的古代思想家把这五种物质作为构成万物的元素,但源起于春秋时的五行相生相胜的思想,却在西汉被京房的《京氏易传》在八卦中贯以世、应、伏、飞等解说爻、卦的术数理论穿凿五行生克制化统御八卦形成了所谓的“朴素哲学”、“唯物论”。

其实这种理论凭据实在经不起推敲,以致中国的术士被蒙蔽2000多年之久,其间竞无人提出相异之疑问,至今在所谓的中国九家易理唯物朴素哲学体系中仍无人置疑它的真伪。

五行者,本周舞也。

秦始皇二十六年更名曰:五行其舞人冠冕衣服法五行色。

在商周时又有五刑之法即:“古代五行刑法”。

而中医学理论的《黄帝内经》的五行辩证(症)理论体系是存立的,因黄帝内经论:“肺”属金、“肝”属木、“胃”属土、“心”属火、“肾”属水,这五种物体的代表都是存在于一个人体之内的实物,假如肺热有火,就可用汤药凉性之物以制之,或西药皆可,这是一种实物对实物在同一肌体内的客观辩证(症),如肾虚不济、心肾不交,则可以通过用补肾温通之法来用药也是实物对实物,就是说在《黄帝内经》的五行理论都是客观存在的实物相胜相生论,这种理论可存在于一个有效的客观实物范畴内。

而当下的五行理论是一种不“朴素”不“唯物”论,试想在四季中早有定性五行划分的春属木、秋属金、夏属火、冬属水、中央戊己属土,把它们混起来生克制化我们看看结果怎样:用秋天的金去克春天的木,一年四季中秋在春之后,春在秋之前,早已是时过境迁的两个概念,怎么把春秋二季搞在一起比高下,这是个概念问题,有人说我可以拿斧子(属金)去砍木头,不就金克木了吗?错!古人也好、今天也好,我们论的这五行是客观自然状态下的朴素哲学观,就是说这种存在于空间时间状况下的自然物质永远是自然的,斧子是人为的东西,你用人为去一厢情愿的制造出一种“非客观”理论,就成了“唯心论”。

这就是中国的易学多少年来摘不掉迷信帽子的原由。

金克木,金原本不存在,地球人从公元前3000多年才有了冶炼青铜出现,那时尚不能排斥石器的使用,也就是说金的自然形式是“石”,应以石、木、水、火、土论五行五种自然物质才对,其实金本是人为的东西了,金的存在是非自然界原生态的东西,那何可论“朴素”哲学。

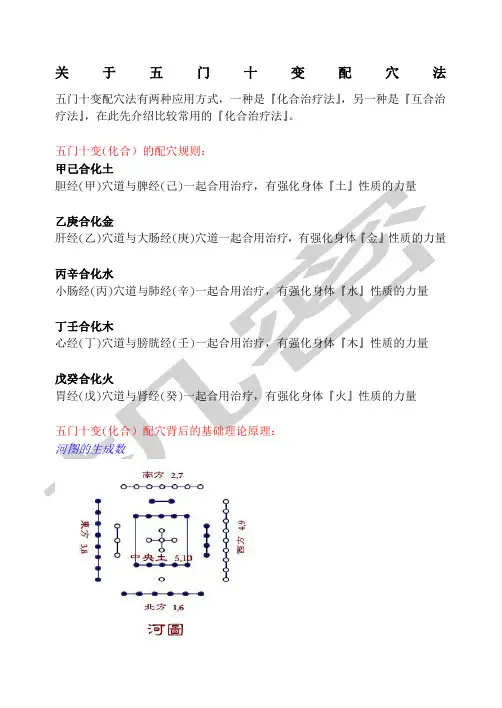

关于五门十变配穴法五门十变配穴法有两种应用方式,一种是『化合治疗法』,另一种是『互合治疗法』,在此先介绍比较常用的『化合治疗法』。

五门十变(化合)的配穴规则:甲己合化土胆经(甲)穴道与脾经(己)一起合用治疗,有强化身体『土』性质的力量乙庚合化金肝经(乙)穴道与大肠经(庚)穴道一起合用治疗,有强化身体『金』性质的力量丙辛合化水小肠经(丙)穴道与肺经(辛)一起合用治疗,有强化身体『水』性质的力量丁壬合化木心经(丁)穴道与膀胱经(壬)一起合用治疗,有强化身体『木』性质的力量戊癸合化火胃经(戊)穴道与肾经(癸)一起合用治疗,有强化身体『火』性质的力量五门十变(化合)配穴背后的基础理论原理:河图的生成数河图是中国易理术数的源头,他后来演变成后天八卦。

在这个图上,北为天属1,南为地属2,东为阳属3,西为阴属4,中为央属5。

其中隐藏着阴阳相生的道理:『5+1=6属北,5+2=7属南,5+3=8属东,5+4=9属西,5+5=10属中央』。

在易经上,1到5的数为始生之数,叫做生数,代表阴;6到10的数是由生数累积而成,叫做成数,代表阳。

所以河图代表阴主内,阳主外。

一奇一偶又表一阳一阴,表示阴阳合德。

五行家把1到10的数字分属五行,叫一六水、二而且五行之间彼此有者交互作用的关系:『相生:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金』。

『相克:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

』。

而人体脏腑的属性在中国古代采用十天干的10种不同性质符号来描述,根据天干之脏腑配合,为『甲(胆)、乙(肝)、丙(小肠)、丁(心)、戊(胃)、已(脾)、庚(大肠)、辛(肺)、壬(膀胱)、癸(肾)』。

所以在中国古代的分类上,肾乃是属水,而且是属阴水。

天干合化理论根据「河图」之数,一、二、三、四、五是生数,六、七、八、九、十是成数,又称为五行生成数,故天干中的阳干阴干,按顺序隔五相合。

一二三四五为生数为阳,六七八九十为成数为阴。

一生水,二生火,三生木,四生金,五生土,一二三四五为阳,阳主「能量」,土为媒介,所以一加五等于六,六为水的成数,实质的水。

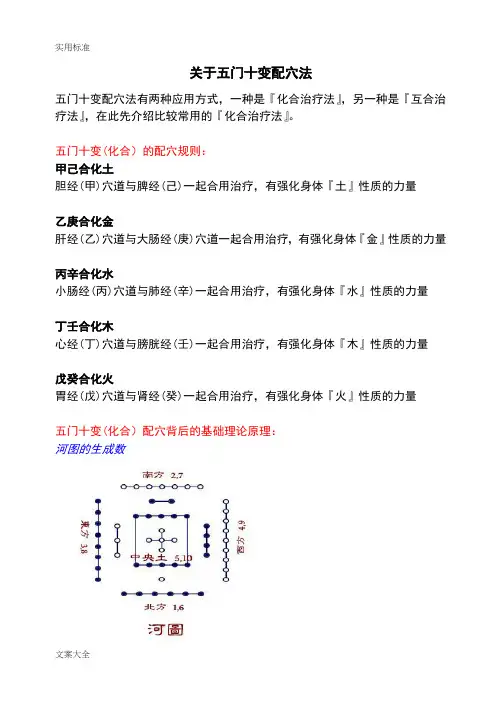

关于五门十变配穴法五门十变配穴法有两种应用方式,一种是『化合治疗法』,另一种是『互合治疗法』,在此先介绍比较常用的『化合治疗法』。

五门十变(化合)的配穴规则:甲己合化土胆经(甲)穴道与脾经(己)一起合用治疗,有强化身体『土』性质的力量乙庚合化金肝经(乙)穴道与大肠经(庚)穴道一起合用治疗,有强化身体『金』性质的力量丙辛合化水小肠经(丙)穴道与肺经(辛)一起合用治疗,有强化身体『水』性质的力量丁壬合化木心经(丁)穴道与膀胱经(壬)一起合用治疗,有强化身体『木』性质的力量戊癸合化火胃经(戊)穴道与肾经(癸)一起合用治疗,有强化身体『火』性质的力量五门十变(化合)配穴背后的基础理论原理:河图的生成数河图是中国易理术数的源头,他后来演变成后天八卦。

在这个图上,北为天属1,南为地属2,东为阳属3,西为阴属4,中为央属5。

其中隐藏着阴阳相生的道理:『5+1=6属北,5+2=7属南,5+3=8属东,5+4=9属西,5+5=10属中央』。

在易经上,1到5的数为始生之数,叫做生数,代表阴;6到10的数是由生数累积而成,叫做成数,代表阳。

所以河图代表阴主内,阳主外。

一奇一偶又表一阳一阴,表示阴阳合德。

五行家把1到10的数字分属五行,叫一六水、二七火、三八木、四九金、五十土,并唸做「天一生水,地六成之;地二生火,天七成之;天三生木,地八成之;地四生金,天九成之;天五生土,地十成之」。

因水居北、火居南、木居东、金居西、土居中,故又变成北水、南火、东木、西金、中土。

东方甲乙八三木、南方丙丁七二火、西方庚辛九四金、北方壬癸六一水、中央戊己十五土。

其实河图是1到5相加而成的数列,洛书是由1到9排列成纵、横、斜各方向的数字和都是15的数学魔阵,这是世界上最早的数学魔阵。

天干与脏腑的配合首先可将十天干分成两大类:顺序奇数者,甲、丙、戊、庚、壬,为阳干。

顺序偶数者,乙、丁、己、辛、癸,为阴干。

而可再将十天干分成五类不同性质(五行):依木为首之五行相生顺序【木生火、火生土、土生金、金生水、水生木】定其五行下:甲、乙属『木』,再细分阴阳,甲属『阳木』、乙属『阴木』。

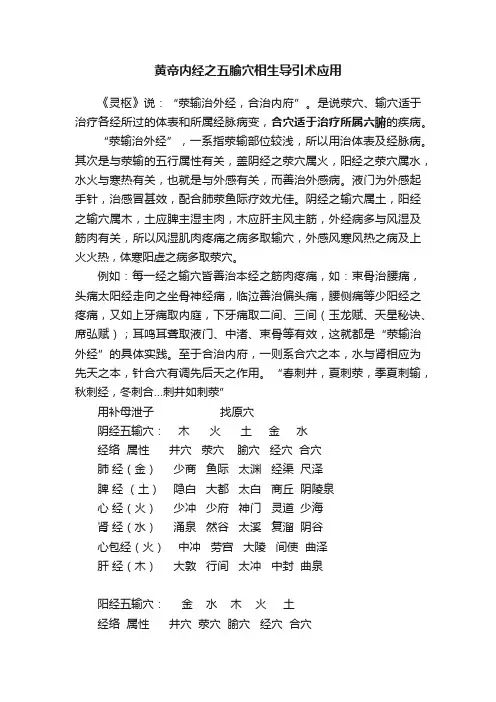

黄帝内经之五腧穴相生导引术应用《灵枢》说:“荥输治外经,合治内府”。

是说荥穴、输穴适于治疗各经所过的体表和所属经脉病变,合穴适于治疗所属六腑的疾病。

“荥输治外经”,一系指荥输部位较浅,所以用治体表及经脉病。

其次是与荥输的五行属性有关,盖阴经之荥穴属火,阳经之荥穴属水,水火与寒热有关,也就是与外感有关,而善治外感病。

液门为外感起手针,治感冒甚效,配合肺荥鱼际疗效尤佳。

阴经之输穴属土,阳经之输穴属木,土应脾主湿主肉,木应肝主风主筋,外经病多与风湿及筋肉有关,所以风湿肌肉疼痛之病多取输穴,外感风寒风热之病及上火火热,体寒阳虚之病多取荥穴。

例如:每一经之输穴皆善治本经之筋肉疼痛,如:束骨治腰痛,头痛太阳经走向之坐骨神经痛,临泣善治偏头痛,腰侧痛等少阳经之疼痛,又如上牙痛取内庭,下牙痛取二间、三间(玉龙赋、天星秘诀、席弘赋);耳鸣耳聋取液门、中渚、束骨等有效,这就都是“荥输治外经”的具体实践。

至于合治内府,一则系合穴之本,水与肾相应为先天之本,针合穴有调先后天之作用。

“春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合…刺井如刺荥”用补母泄子找原穴阴经五输穴:木火土金水经络属性井穴荥穴腧穴经穴合穴肺经(金)少商鱼际太渊经渠尺泽脾经(土)隐白大都太白商丘阴陵泉心经(火)少冲少府神门灵道少海肾经(水)涌泉然谷太溪复溜阴谷心包经(火)中冲劳宫大陵间使曲泽肝经(木)大敦行间太冲中封曲泉阳经五输穴:金水木火土经络属性井穴荥穴腧穴经穴合穴大肠经(金)商阳二间三间阳溪曲池胃经(土)厉兑内庭陷谷解溪足三里小肠经(火)少泽前谷后溪阳谷小海膀胱经(水)至阴通谷束骨昆仑委中三焦经(火)关冲液门中渚支沟天井胆经(木)窍阴侠溪足临泣阳辅阳陵泉井穴:多用于昏迷、厥证。

井穴是十二经脉之"根",阴阳经脉之气相交之所,有疏通气血、开窍醒神、泄热清神作用。

荥穴:主要用于清泄各经热证,阳经主外热,阴经主内热。

输穴:位于腕踝关节附近,阳经输穴主治各经痛症及循经远道病症;阴经输穴即各经原穴,主治及反应所属脏器病症。

五俞穴的五行生克制化和按时辨证取穴原理《难经》69难、75难中还指出运用五俞穴,按五行生克制化的原理进行施治,还可依据《灵枢-本输》篇所说的:春取荥、夏取俞……的法则,按时取穴,现将它的具体运用,分述如下:一、补母泻子法这是因为五俞穴之间,有母子的关系,治疗时就可以根据疾病的虚实,采用虚补其母,实泻其子的方法选穴治疗。

既可选本经母子穴,也可以选用它经的母子穴。

具体的说,如某经发生虚性疾病,就可以补本经的母穴,也可以补母经的母穴。

又如某经发生实性病变,就可以泻本经的子穴,也可以泻子经的子穴。

这是因为五行的关系是“母能令子实,而子又能令母虚”,所以采用“补母泻子”的方法,可以调整经气的偏盛偏衰使之平衡,达到疗疾去病的目的。

如以肝实病变为例,由于肝木实,其子火,得木母有余之气亦必因之而实,火旺则肺金受克而更虚,金虚则不能制木,木不受其制则木无畏而更实,结果形成“恶性循环”的病理变化。

所以这种肝郁病人,多发生烦心(心火旺)、叹息,干咳(火克金)的症状,治疗采用“实则泻其子”来打乱疾病的恶性循坏。

所谓泻子就是泻火,使火衰不去克金,金不畏于火则坚起制木,木受,制则不实。

针灸可取肝经火穴行间疗之,也可取子经(心经)的火穴少府泻之,这是“实则泻其子”法的具体应用。

再以肝虚病变为例,由于木虚则土无所制而必有余,土有余则过克其水,使肾水亏少,而水是木之母,母虚则不能供其子则木气益虚,结果形成恶性循环的病理变化。

所以肝虚病人,常有惊悸善怒(肝虚则恐),脘闷不舒,嘈杂身重(土实),耳鸣腰痛(水亏)的症状。

治疗采用“虚则补其母’的法则来打破疾病的恶性循环。

所谓补母就是补水,因水为木之母,补水可使其子气自肥,木受水滋则不虚,不虚则能制其土,土受制则无力犯水,因之水亦不亏,从而三者之间由失衡转化为平衡。

针灸可取肾经水穴阴谷及阡经水穴曲泉补之,这是‘虚则补其母”法则的具体应用。

这种“虚则补其母,实则泻其子”的方法为历代医家所重视。

理论探讨《难经》配穴法浅论(250014) 山东中医药大学 马传江 烟台荣军医院 于晓东主题词 难经配穴法 《难经》提出了几种重要针灸配穴方法,为后世所重,并沿用至今,奉为针灸临床处方圭臬,如八会穴配穴法、五输穴配穴法、俞募配穴法、以及不被人重视的三焦配穴法等。

1 三焦配穴法 三焦配穴法是《难经》提出的一种针灸配穴方法,但是没有引起后世足够的重视。

《难经》三十一难:“三焦者……其治常在何许?……上焦……其治在膻中;……中焦……其治在脐旁;……下焦……其治在脐下一寸;……其府在气街”。

主要用于治疗脏腑疾病。

膻中主治上焦疾病;脐旁指天枢穴,主治中焦疾病;脐下一寸即阴交穴,主治下焦疾病;气街即气冲穴,通治三焦疾病。

作者在临床运用中体会到:三焦配穴法取穴少,疗效好,是一种临床推广意义较大的针灸配穴方法。

膻中为任脉穴,心之募穴,八会穴之气之会穴,足太阴、少阴、手太阳、少阳、任脉之交会穴,手少阳三焦经“入缺盆,布膻中,散络心包”,膻中穴功能理气宽胸、活血止痛、降逆利膈,历代针灸文献记载主治上焦心肺及膈肌病变:呼吸系统疾病如呼吸短气、咳逆哮喘、肺痈唾脓等,心血管疾病如胸闷、胸痛等,及呃逆、不下食等膈肌不利之病症。

天枢为足阳明胃经穴,大肠之募穴,功能健脾胃、通肠腑、调经带,主治中焦脾胃肝胆及妇科月经不调等疾病。

阴交为任脉穴,任脉、冲脉、足少阴肾经之交会穴,功能调理经带、利水消肿、温补下焦,主治下焦疾病:妇科疾病如月经不调、带下赤白、阴痒等,泌尿系统疾病如水肿、癃闭等等。

气冲既是胃之气街,又是奇经八脉之冲脉之起始部,冲脉“夹脐上行,至胸中而散”,经历上中下三焦,所以气冲穴通治三焦疾病。

三焦配穴法即是在脏腑辨证、经络辨证的基础上,确定三焦何部病候,选定主穴,再根据随证配穴组方。

2 八会穴配穴法 《难经》四十五难首载八会穴:“腑会太仓(中脘),脏会季胁(章门),筋会阳陵,髓会绝骨,血会鬲俞(膈俞),骨会大杼,脉会太渊,气会三焦外一筋直两乳内(膻中)也”。

《内经》、《难经》论刺法《内经》刺法《灵枢·官针》篇记载的各种刺法,主要讨论九针用来治疗不同的病证,其中有以九针应九变的“九刺”。

另根据病变的深浅、大小等不同,提出刺浅、刺深和发针多少,以及运用不同的针刺角度,以适应十二经的各种病症的“十二刺”(其中有的内容是关于选穴方面的),“五刺”是针对五脏有关病变而提出的;“三刺”是指毫针刺入皮肤后,分浅中深等三种不同深度的分层刺法。

一、九刺法《灵枢·官针》说:“凡刺有九,以应九变”,所谓变者,是指不同性质的病变,故九刺的主要内容就是讨论九类不同性质的病变、应用九种不同的刺法。

1.输刺,是一种五脏有病时的针治方法。

《灵枢·官针》“输刺者,刺诸经荥输,:藏腧也。

'脏腑有病时,可取有关经脉肘膝关节以下的荥穴和输穴,以及背俞穴,如肺俞、心俞、肝俞、脾俞、肾俞。

《灵枢·寿夭刚柔》说:“病在阴之阴者,取阴之荥输”,即取四肢荥、输穴治疗五脏病。

《素问·咳论》:“治藏者,治其俞”。

也属于这种刺法的范围。

由于突出了本输穴和背俞穴的作用,故称为输刺。

2.远道刺,《灵枢·官针》“远道刺者,病在上,取之下,刺府输也”,这是上病下取、循经远道取穴的一种刺法。

府输原指六腑在足三阳经的下合穴,一般适宜于治疗六腑的疾病。

《灵枢·刺节真邪》中有刺六腑的输穴治疗六腑病的记载,在《灵枢·邪气脏腑病形》中明确指出“合治内腑”,六腑之合均在足三阳经,腑在躯干,位居下肢之上方,内腑有病而取合穴施治,故日“病在上,取之下”。

此外,因足三阳经脉从头走足相隔已远,故称远道刺法。

这种选穴方法在临床颇为常用,如胃病取足三里,胆病取阳陵泉,肠病取上巨虚、下巨虚等。

从广义上来看,凡头面、躯干、脏腑的病证,刺四肢肘膝关节以下的穴位都可称远道刺,如头痛取太冲、至阴;齿痛取合谷、内庭等。

3.经刺,是刺经脉所过部位中气血瘀滞不通、有结聚现象(如瘀血、硬结、压痛等)的部位。

《难经》论穴道《难经》是战国时期成书,作者是扁鹊,原名《黄帝八十一难经》医学著作之一,传说为战国时期秦越人(扁鹊)所作。

本书以问答解释式编撰而成,共讨论了81个问题,故又称《八十一难》,全书所述以为主,还分析了一些病证。

其中一至二十二难为脉学,二十三至二十络,三十至四十七难为脏腑,四十八至六十一难为疾病,六十二至六穴,六十九至八十一难为针法。

作者:扁鹊扁鹊(公元前407—前310年)姬姓,秦氏,名缓,字越人,又号秋战国时期名医。

春秋战国时期渤海郡郑(今河北沧州市任丘市)人。

由术高超,被认为是神医,所以当时的人们借用了上古神话的黄帝时神医名号来称呼他。

少时学医于长桑君,尽传其医术禁方,擅长各科。

在赵在周为五官科,在秦为儿科,名闻天下。

秦太医李醯术不如而嫉之,乃之。

扁鹊奠定了中医学的切脉诊断方法,开启了中医学的先河。

相传有典籍《难经》为扁鹊所著。

论穴道·六十二难曰:脏井、荥有五,腑独有六者,何谓也?然:腑者,阳也。

三焦行于诸阳,故置一俞,名曰原。

腑有六者,共一气也。

论穴道·六十三难曰:《十变》言,五脏六腑荥,合,皆以井为始者,何也曰:五脏募皆在阴,而俞皆在阳者;何谓也?然:阴病行阳,阳病行阴。

故令募在阴,俞在阳。

论穴道·六十八难曰:五脏六腑,皆有井、荥、俞、经、合,皆何所主?然:经言所出为井,所流为荥,所注为俞,所行为经,所入为合。

满,荥主身热,俞主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

此五脏荥、俞、经、合所主病也。

《难经》五行生克制化观的创见

张景明;陈震霖

【期刊名称】《辽宁中医药大学学报》

【年(卷),期】2008(10)10

【摘要】五行生克制化观是中医基础理论形成过程中重要的哲学理论基础。

《难经》作为中医基础理论奠基之作的重要补充部分,在此方面不仅继承了《黄帝内经》的相关研究,而且发扬和拓展了其使用价值,并提出了一系列独到的创见,对后世临床的应用具有很高的指导价值。

【总页数】3页(P3-5)

【关键词】难经;五行;生克制化

【作者】张景明;陈震霖

【作者单位】陕西中医学院

【正文语种】中文

【中图分类】R221.9;R226

【相关文献】

1.论《内经》《难经》五行生克配穴法 [J], 赵京伟;杨素琴

2.国有企业改革是所有制改革乃至整个经济体制改革的关键——论董辅礽教授在所有制改革理论上的创见与贡献 [J], 叶辅靖

3.《难经》针法中的阴阳五行观 [J], 余情;吴子建;蔡荣林;胡玲;王洁;刘磊

4.《难经》的三大创见初探 [J], 张向群;王南瑶

5.《难经》五行生克理论的应用 [J], 戴永生;吴筱枫;郑婕

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

地黄之后,其土便苦,次年止可种牛膝,再二年种山药,足十年土味转甜,始可复种地黄”。

由此可进一步说明,明代是形成道地药材四大怀药的年代。

综上所述,笔者认为:①“道地药材”和“四大怀药”的萌生时代几乎相近,说明四大怀药是较早的道地药材。

②“道地药材”和“四大怀药”的概念都是形成于明代,而发展鼎盛年代在于清朝中晚期。

这说明“道地药材”和“四大怀药”的形成与药材贸易的发展有着重要的必然联系。

③从“道地药材”和“四大怀药”的形成来看,道地药材具有地域的变更性,如地黄就历经了“咸阳”、“彭城”、“同州”、“怀庆”之地域变迁。

因此,优质药材不是一成不变的,如果不注重其质量,道地产品将不道地。

要保证道地药材久享盛名而不衰,必须以科学的态度,认真研究其与地理、气候等生态环境的关系,不断改进和提高培植加工制作

技术,在提高药品质量上下功夫,使之更有效

地服务于人类的健康。

参考文献

1 明·李时珍.本草纲目·上册(校点本).北京:人民卫生出版社,1982:929~1027

2 明·李时珍.本草纲目·下册(校点本).北京:人民卫生出版社,1982:1676~1677

3 王孝涛.历代中药炮制法汇典.南昌:江西科学技术出版社,1986:12~14、206~207。

4 明·王肯堂.证治准绳.上海:上海科学技术出版社,1959

5 明·龚廷贤.寿世保元.上海:上海科学技术出版社,1959

6 江苏新医学院.中药大辞典·上册.上海:上海人民出版社,1977:166~826。

7 江苏新医学院 中药大辞典·下册.上海:上海人民出版社,1977:2208。

(收稿日期:1996—12—18)

论《内经》《难经》五行生克配穴法

赵京伟 杨素琴 王中元

(河南省中医药研究院,郑州450000;河南省修武县人民医院,河南454350)

主题词 《内经》 《难经》 五行生克 选穴

对针灸处方配穴,前人积累了极其丰富的经验。

纵观历代学者的经验,总不离“盛者泻之,虚者补之,热则疾之,寒则留之,陷则灸之,不盛不虚,以经取之”的治疗原则。

然而,

真正达到处方配穴之优化,就必须在辨证论治原则指导下,辨证详明,诊断准确,结合腧穴功能、特性,严密组织,有方有法,灵活多变,起到针到病除之目的。

笔者根据多年临床经验,结合有关资料,就针灸处方配穴,略陈管见。

1 针灸处方配穴三注意

1.1 辨证详明,忌虚虚实实 针灸之所以能治病,是因为针灸能疏通经络,调和气

血,补虚泻实,使阴平阳秘,属非特异性刺激疗法。

因此,必须熟练掌握中医脏腑经络理论,按照五行生克的母子补泻法辨证论治,严密取穴配穴。

如《难经·八十一难》曰:“假令

肝实而肺虚,肝者木也,肺者金也,金木当更相平,当知金平木。

假令肺实而肝虚,微少气,用针不补其肝,而反重实其肺,故曰实实虚虚,损不足而益有余,此者中工之所害也”。

说明肝实而肺虚者应补金,因为金旺能生水,水能生木,木得水滋涵则刚硬者变为柔顺;另外,金能克木,肺气充沛则肝逆自降。

如果肝实而肺虚之病,但知泻肝而不知补肺,徒劳无功。

如肺实而肝虚微少气,应补肝。

“少气”是

·

4·河南中医药学刊 1997年 第12卷 第3期

DOI:10.16368/j.i ssn.1674-8999.1997.03.002

肺的现象,不是肝的症状;少气是金火内炽之象,金火内炽则木更被抑,当补金而扶木,如再补肺,则实其实也。

为了进一步阐明配穴之原则和规律,现再举数例:

《灵枢·热病篇》曰:“索皮于肺,不得索之火,火者,心也……;索脉于心,不得索之水,水者,肾也……;索肉于脾,不得索之木,木者,肝也……;索筋于肝,不得索之金,金者,肺也……;索血于心,不得索之水,水者,肾也……;索骨于肾,不得索之土,土者,脾也”,这段经文如按“五行俞穴配穴法”可作以下说明:

①索皮于肺,不得索之火。

假使肺金虚,当补肺经土穴太渊,土能生金。

如果同针心经少府、阳谷,此二穴为火经穴位,火能克金,故不可补。

②索脉于心,不得索之水。

假使心火虚,当补木穴少冲,木能生火。

如果同时针水经穴通谷、阳谷,水能克火,故不可补。

③索肉于脾,不得索之木。

假使脾土虚,当补火穴大都,火能生土。

如果同时针木经穴临泣、大敦,木能克土,故不可同补。

④索筋于肝,不得索之金。

假使肝木虚,当补水穴曲泉,水能生木。

如果同针金经穴经渠、商阳,金能克木,不可补之。

⑤索骨于肾,不得索之土。

假使肾水虚,当补金穴复溜,金能生水。

如果同时针土经穴足三里、太白,土能克水,故不可补。

以上按五行生克的子母补泻法说明配穴之规律可循,以此推而广之。

如果不辨病候之虚实,肺经病太渊与尺泽同补,肝经病曲泉与行间同泻,同样犯虚虚实实之弊。

就是在“本经配穴法”、“一经连用法”、“八会配穴法”中也要注意到这一点。

另外,在“对症取穴法”中如遇气虚脱肛之症,取了百会,又取丰隆,百会能升,丰隆能降,也会影响疗效。

这都需要进一步探讨之。

1.2 对重病患者针灸处方配穴当慎之又慎,宜简不宜繁。

如《灵枢·针害》曰:“病亦甚,取五脉者死,取三脉者忄匡,夺阴者死,夺阳者狂,针害毕矣”。

这里说的五脉、三脉是经脉。

就是说病人在疾病严重时,如果取五条经脉或三条经脉同时针刺,则可能造成死和“忄匡”的危险,故配穴宜简不宜繁。

1.3 针灸处方配穴既要注意“异经伐克”之乱,又要注意同经取穴太多而有“单经用事”之弊。

根据临床经验:如过多取穴不同经,往往有异经伐克,君侧不宁而神明乱;虽取同经,但配穴太多,往往有君主无能而神昏。

我在临床上也体会到,有些病四脉、五脉同时针,反而效果不佳。

2 临床体会

针灸处方配穴有着极严格的科学性和实践性,熟练掌握脏腑经络学说,运用“四诊”诊察病情,进行“八纲”辨证,将各种不同证候进行分析、归纳,以明确疾病的病因病机,以及疾病所在部位、性质和病情标本缓急,然后根据辨证和五行生克进行处方配穴,这样的处方配穴将是优化的。

当然,除诊断准确外,还要掌握针刺时机、针刺手法和针刺部位。

按照经络循行、病候、穴位位置及主治作用进行配穴。

配穴准确,效果就好;配穴不当,效果就差。

例如:在治疗一位三叉神经痛病人时,症见:左侧面呈短暂刀割样剧痛,精神不振,夜寐差,经多方治疗无效果,查其脉沉迟,舌暗苔白。

按辨证取穴以足阳明胃和手少阳胆经穴,连续针刺一周后,症状好转,但三天后又加重,考虑为病久气血亏虚、肝肾不足。

故取肝经水穴曲泉,水能生木;取肾经金穴复海,金能生水。

连针一周痊愈。

再如:治坐骨神经痛,取膀胱经穴,又取胆经穴,再取胃经穴,其效果远不如单取胆经或膀胱经为佳。

如三经同取,按五行生克规律:水能生木,木又能生火克土,必然导致异经伐克之乱,这方面例子太多了。

因此,研究针灸处方配穴,实为重要,直接关系到针灸疗效,不可不察。

(收稿日期:1997—02—28)

(修回日期:1997—03—23)

·5

·

1997年 第12卷 第3期 河南中医药学刊。