脂肪肝:影像表现全解

- 格式:ppt

- 大小:3.67 MB

- 文档页数:3

肝脏弥漫性病变的影像学特点肝脏弥漫性病变分类代谢性病变:脂肪肝、铁沉积、糖原贮积病、肝豆状核变性等。

炎症及损伤性病变:炎症、损伤、肝硬化、肝结节病等。

肿瘤性病变:弥漫性HCC、弥漫性肝转移瘤等。

血管性病变:布卡综合征、肝窦阻塞综合征等。

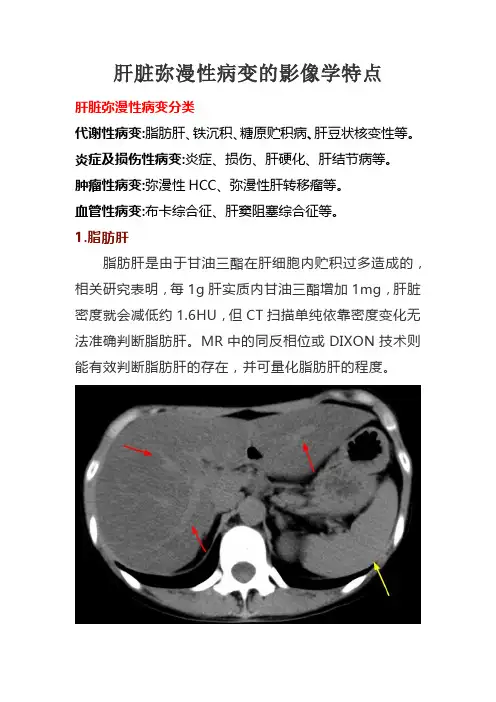

1.脂肪肝脂肪肝是由于甘油三酯在肝细胞内贮积过多造成的,相关研究表明,每1g肝实质内甘油三酯增加1mg,肝脏密度就会减低约1.6HU,但CT扫描单纯依靠密度变化无法准确判断脂肪肝。

MR中的同反相位或DIXON技术则能有效判断脂肪肝的存在,并可量化脂肪肝的程度。

年轻女性,重度脂肪肝患者,平时喜食甜食及奶茶。

CT平扫上可见肝实质密度弥漫性减低,低于同层面脾实质密度(黄箭),肝内血管呈相对高密度影(红箭)。

同一患者的MR平扫图像,T1WI反相位肝实质信号较同相位明显减低,提示重度脂肪肝(反相位图带有勾边效应)。

2.肝内铁沉积肝内铁沉积(又称铁过载)在平时工作中也经常遇到,引起肝内铁沉积的原因很多:遗传性血色病、铁负荷性贫血、长期血液透析、多次输血、慢性肝病等。

临床上需要重点排除遗传性血色病(常染色体隐性遗传病),因为遗传性血色病如果不能早期诊断和治疗,将导致肝硬化甚至肝癌等严重并发症。

遗传性血色病患者的铁质多沉积于肝脏、胰腺和心肌肉,而其它原因导致的铁过载铁质多沉积于肝脏、脾脏。

因此在MR抑脂T2WI图像上,当患者肝脏信号均明显减低而脾脏信号相对正常时,可提示遗传性血色病。

老年男性患者,因重度贫血就诊。

CT平扫上可见肝实质密度弥漫性增高,且明显高于同层面脾实质密度(黄箭),肝内血管呈较为明显的低密度改变(绿箭)。

肝实质CT值75HU、脾实质CT值50HU。

同时需要注意的是肝实质密度增高≠肝内铁沉积,肝实质密度增高还见于结节病、Wilson病以及服用胺碘酮、甲氨蝶呤药物的患者。

通常而言,肝实质密度在45~65HU之间,一般CT值大于或接近75HU可提示肝实质密度异常增高。

脂肪肝影像学表现诊断标准

脂肪肝的影像学表现包括以下几个方面:

1. 肝脏密度降低:CT 和 MRI 检查中可见肝脏密度降低,表现为灰度值较低,呈现出“脂肪样”影像。

2. 肝脏体积增大:肝脏脂肪含量增加会导致肝脏体积增大,但在早期肝脏体积并不一定有改变。

3. 肝脏表面光滑:脂肪肝会导致肝脏表面变得光滑,而正常肝脏表面应该有一些凸起的结节。

4. 肝内血管和胆管的可见度增加:脂肪肝会导致肝脏造影剂吸收减少,使肝内血管和胆管的可见度增加。

根据以上影像表现,诊断脂肪肝的标准包括:

1. 肝脏密度降低:尤其是在 CT 和 MRI 上,肝实质内出现明显无法充盈的低密度区域,且低密度区域 > 5%。

2. 肝脏体积增大:肝脏横断面面积 > 112cm2 或体积 > 2.5L。

3. 肝内血管和胆管的可见度增加:肝脂肪变性可造成肝实质密度下降,因而给予周围血管和胆管的对比增加,以便于观察。

4. 排除其他临床表现和检查结果支持的肝脏疾病。

脂肪肝的影像学诊断脂肪肝的影像学诊断⒈引言脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其主要特征是肝脏组织中脂肪的积聚。

准确的影像学诊断对脂肪肝的早期发现、评估和治疗起着至关重要的作用。

⒉影像学技术⑴超声检查超声检查是脂肪肝最常用的影像学诊断方法之一。

其原理是通过超声波的回声强度来评估肝脏组织中脂肪的含量。

超声检查可以分为B超和彩色多普勒超声两种技术。

⑵电脑断层扫描(CT)CT扫描可以提供高分辨率的肝脏轴位、冠状位和矢状位影像,从而全面评估肝脏的脂肪含量和分布情况。

⑶核磁共振成像(MRI)MRI通过对肝脏组织中水和脂肪的不同信号响应进行检测,可以准确地评估脂肪肝的程度和分布。

⒊脂肪肝的影像学表现⑴超声表现超声检查下,脂肪肝的典型表现为肝脏回声增强、肝内血管和胆管结构模糊,肝脏边缘不光滑等。

⑵ CT表现CT扫描下,脂肪肝的特征性表现包括肝脏密度下降、脂肪滤泡的出现、CT值差异化和带状密度损失等。

⑶ MRI表现MRI检查下,脂肪肝的特征性表现包括肝脏信号异常、肝脏亮度减弱、脂肪沉积区的扩大和不均匀分布等。

⒋脂肪肝的分级与评估⑴分级根据肝脏脂肪的程度和分布,脂肪肝可以分为轻度、中度和重度三个分级。

⑵评估通过定量分析肝脏脂肪含量和分布的程度,可以评估脂肪肝的严重程度和预后。

⒌附件本文档不包含附件。

⒍法律名词及注释⑴脂肪肝(Fatty liver):指肝细胞中脂肪含量增加,超过正常范围的病理状态。

⑵影像学诊断(Imaging diagnosis):通过影像学技术对疾病进行诊断和评估的过程。

⑶附件(Appendix):在文档中提供的补充材料或数据。