抗菌药物敏感试验实验

- 格式:ppt

- 大小:612.00 KB

- 文档页数:11

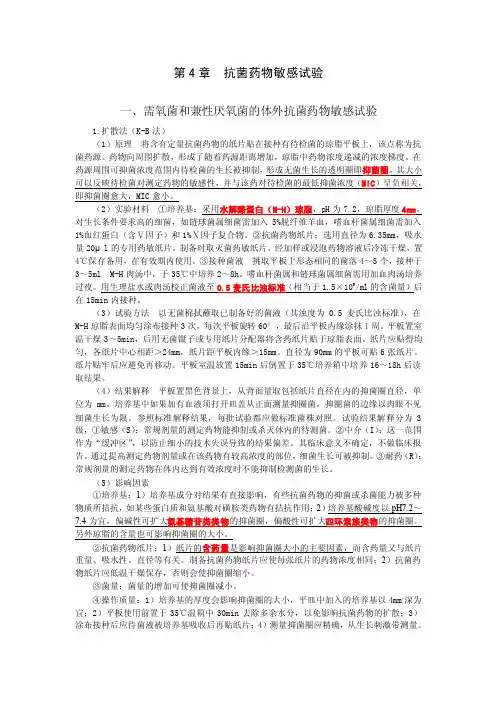

第4章抗菌药物敏感试验一、需氧菌和兼性厌氧菌的体外抗菌药物敏感试验1.扩散法(K-B法)(1)原理将含有定量抗菌药物的纸片贴在接种有待检菌的琼脂平板上,该点称为抗菌药源。

药物向周围扩散,形成了随着药源距离增加,琼脂中药物浓度递减的浓度梯度。

在药源周围可抑菌浓度范围内待检菌的生长被抑制,形成无菌生长的透明圈即抑菌圈,其大小可以反映待检菌对测定药物的敏感性,并与该药对待检菌的最低抑菌浓度(MIC)呈负相关,即抑菌圈愈大,MIC愈小。

(2)实验材料①培养基:采用水解酪蛋白(M-H)琼脂,pH为7.2,琼脂厚度4mm。

对生长条件要求高的细菌,如链球菌属细菌需加入5%脱纤维羊血,嗜血杆菌属细菌需加入1%血红蛋白(含Ⅴ因子)和1%Ⅹ因子复合物。

②抗菌药物纸片:选用直径为6.35mm,吸水量20μl的专用药敏纸片。

制备时取灭菌药敏纸片,经加样或浸泡药物溶液后冷冻干燥,置4℃保存备用,在有效期内使用。

③接种菌液挑取平板上形态相同的菌落4~5个,接种于3~5ml M-H肉汤中,于35℃中培养2~8h。

嗜血杆菌属和链球菌属细菌需用加血肉汤培养过夜。

用生理盐水或肉汤校正菌液至0.5麦氏比浊标准(相当于1.5×109/ml的含菌量)后在15min内接种。

(3)试验方法以无菌棉拭蘸取已制备好的菌液(其浊度为0.5麦氏比浊标准),在M-H琼脂表面均匀涂布接种3次,每次平板旋转60°,最后沿平板内缘涂抹1周。

平板置室温干燥3~5min,后用无菌镊子或专用纸片分配器将含药纸片贴于琼脂表面。

纸片应贴得均匀,各纸片中心相距>24mm,纸片距平板内缘>15mm。

直径为90mm的平板可贴6张纸片。

纸片贴牢后应避免再移动。

平板室温放置15min后倒置于35℃培养箱中培养16~18h后读取结果。

(4)结果解释平板置黑色背景上,从背面量取包括纸片直径在内的抑菌圈直径,单位为mm。

培养基中如果加有血液须打开皿盖从正面测量抑圈菌。

一、实验目的1. 了解药敏试验的基本原理和操作流程。

2. 掌握最小抑菌浓度(MIC)的测定方法。

3. 分析细菌对不同抗菌药物的敏感性,为临床合理用药提供依据。

二、实验原理药敏试验是一种体外试验方法,用于检测细菌对特定抗菌药物的敏感性。

通过观察细菌在含有不同浓度抗菌药物的培养基中的生长情况,可以确定最小抑菌浓度(MIC),即抑制细菌生长的最低药物浓度。

根据CLSI标准,将细菌对药物的敏感性分为敏感、中介和耐药三种。

三、实验材料1. 菌株:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌等。

2. 抗菌药物:青霉素、氨苄西林、头孢噻肟、头孢他啶、环丙沙星、左氧氟沙星等。

3. 培养基:MH肉汤、MH琼脂、MH培养基。

4. 仪器:恒温培养箱、微量移液器、无菌操作台、显微镜等。

四、实验方法1. 菌株培养:将待测菌株接种于MH肉汤培养基中,37℃培养24小时,备用。

2. 制备药敏纸片:将不同浓度的抗菌药物溶解于无菌生理盐水中,制成药敏纸片。

3. 点种细菌:将培养好的菌株用无菌棉签涂布于MH琼脂平板上,待菌落生长后,用无菌镊子将药敏纸片贴于平板表面。

4. 观察结果:将平板置于37℃恒温培养箱中培养24小时,观察细菌生长情况,记录抑菌圈直径。

5. MIC测定:将培养好的菌株用无菌生理盐水稀释至一定浓度,分别加入不同浓度的抗菌药物,观察细菌生长情况,记录抑制细菌生长的最低药物浓度。

五、实验结果与分析1. 金黄色葡萄球菌对青霉素、氨苄西林、头孢噻肟、头孢他啶、环丙沙星、左氧氟沙星均敏感。

2. 大肠杆菌对青霉素、氨苄西林、头孢噻肟、头孢他啶、环丙沙星、左氧氟沙星均耐药。

3. 肺炎克雷伯菌对青霉素、氨苄西林、头孢噻肟、头孢他啶、环丙沙星、左氧氟沙星均中介。

六、讨论1. 药敏试验是临床合理用药的重要依据,通过测定细菌对药物的敏感性,可以指导临床医生选择合适的抗菌药物,避免滥用和误用。

2. 本实验结果显示,金黄色葡萄球菌对青霉素、氨苄西林、头孢噻肟、头孢他啶、环丙沙星、左氧氟沙星均敏感,提示临床治疗金黄色葡萄球菌感染时,可以选择这些药物进行治疗。

抗菌药物敏感性试验执行标准抗菌药物敏感性试验是临床微生物学中非常重要的一项实验,它可以帮助医生选择最有效的抗菌药物来治疗感染性疾病。

执行标准的严格性和准确性对于试验结果的可靠性至关重要。

下面将介绍抗菌药物敏感性试验执行标准的相关内容。

首先,进行抗菌药物敏感性试验前,需要准备好所需的培养基、试验材料和各种试剂。

同时,要做好实验室的消毒和无菌操作,以确保试验的准确性和可靠性。

在进行试验时,需要按照严格的操作规程进行。

首先,要准备好待测菌株的悬浮液,然后按照一定比例将其接种到含有不同浓度抗菌药物的琼脂平板上。

接种后,要在恒温培养箱中进行培养,培养时间一般为16-18小时。

培养结束后,需要观察菌落的生长情况,并进行相关的数据记录和分析。

根据菌落的生长情况和抗菌药物的浓度,可以判断出菌株对抗菌药物的敏感性。

在记录和分析数据时,要注意细致入微,确保数据的准确性和可靠性。

在执行标准中,对试验结果的解释和判定也非常重要。

根据试验结果,可以判断出菌株对抗菌药物的敏感性、耐药性或者中间敏感性。

这些判定对于临床治疗具有指导意义,可以帮助医生选择最合适的抗菌药物来治疗感染性疾病。

此外,在执行标准中,还需要对试验过程中可能出现的干扰因素进行控制和排除。

比如,培养条件、试剂质量、操作技术等都可能对试验结果产生影响,需要在试验过程中进行严格的控制和调节。

总的来说,抗菌药物敏感性试验执行标准的严格性和准确性对于试验结果的可靠性至关重要。

在实验过程中,需要严格按照操作规程进行,确保试验过程的准确性和可靠性。

同时,对试验结果的解释和判定也非常重要,可以帮助医生选择最合适的抗菌药物来治疗感染性疾病。

在执行标准中,还需要对试验过程中可能出现的干扰因素进行控制和排除,以确保试验结果的准确性和可靠性。

目前,我国抗菌药物的应用现状是临床无指征治疗性、预防性用药严重及选择错误的品种、剂量及疗程。

而不合理用药可导致治疗失败、不良反应增多、细菌耐药性增长迅猛、医药资源大量消耗等不良后果。

而我们应该如何为临床正确选用抗生素呢?正确的答案是,我们应该根据感染菌株的药物敏感性试验合理选用抗生素。

抗菌药物的敏感性试验就是测定抗菌药物在体外抑制病原微生物生长的效力。

目前,我科遵循美国临床实验室标准化研究所(CLSI)2010版抗微生物药物敏感性试验执行标准进行操作。

由于CLSI标准的公认程度和准确性,许多国家都采用该标准。

该标准根据不同的细菌分类(如肠杆菌科、葡萄球菌属、铜绿假单胞菌等)制定可选用的抗生素及其药敏试验的判读标准,并将它们分成四组:A组:一级试验并常规首选报告的抗微生物药物;B组:一级试验,临床使用的主要抗生素(尤其在院内感染时)有选择报告的药物;C组:补充试验,有选择报告的药物;U组:补充试验,仅用于泌尿道感染细菌的抗微生物药物。

CLSI标准所制定的三级划分制及临床意义如下:高度敏感(S):用该种药物常用剂量治疗有效;中介(I):仅在应用高剂量抗菌药物时才有效,或者细菌处于体内抗菌药物的浓缩部位(如尿液、胆汁等)才被抑制;耐药(R):药物对某一细菌的MIC高于药物在血或体液中可能达到的浓度,有时细菌能产生灭活抗菌药物的酶,则不论其MIC值大小如何,均应判定该菌为耐药。

在临床实践中,我们常可以听到一些关于细菌药敏试验与临床药效不符的抱怨。

这一现象的出现,国内外的一些文献认为主要与以下几方面有关。

①与临床是否正确地获得合格的标本至为相关;我们应规范标本的取材、送检及减少送检污染部位的标本(如:痰、咽拭子等)。

②可能出现真菌等二重感染。

③CLSI药敏标准制定中的局限性。

④细菌感染的诊断是否正确。

⑤药敏试验操作不当。

⑥用药剂量不足或出现耐药菌株。

⑦一般医院的微生物实验室做细菌培养仅限于需氧非苛养菌的检测。

药敏试验实验报告一、实验目的药敏试验是测定抗菌药物在体外对病原微生物有无抑制或杀灭作用的方法。

本次实验的目的在于了解临床分离菌株对常见抗菌药物的敏感性,为临床合理选用抗菌药物提供依据。

二、实验材料1、菌株来源本次实验所使用的菌株均来自临床送检的标本,包括痰液、尿液、血液、脓液等。

2、培养基采用 MuellerHinton 琼脂培养基,按照标准配方进行配制,并在 121℃下高压灭菌 15 分钟。

3、抗菌药物纸片选用多种常见的抗菌药物纸片,包括青霉素类、头孢菌素类、氨基糖苷类、喹诺酮类等,均购自正规生物试剂公司。

4、仪器设备恒温培养箱、无菌接种环、游标卡尺等。

三、实验方法1、菌株的复苏与培养将临床保存的菌株接种于合适的培养基上,在 35℃恒温培养箱中培养 18 24 小时,以获得纯培养物。

2、菌液的制备挑取培养后的单个菌落,用生理盐水制成 05 麦氏浊度的菌悬液。

3、接种用无菌棉拭子蘸取菌悬液,在培养基表面均匀涂抹 3 次,每次旋转60 度,最后沿平板边缘涂抹一周。

4、贴纸片用镊子将抗菌药物纸片均匀贴在培养基表面,纸片之间的距离应不小于 24 毫米,纸片中心距离平板边缘不小于 15 毫米。

5、培养将接种好的平板倒置放入 35℃恒温培养箱中培养 16 18 小时。

6、结果观察与测量培养结束后,用游标卡尺测量抑菌圈的直径。

四、结果判定根据不同抗菌药物的抑菌圈直径标准,判断菌株对该抗菌药物的敏感性。

通常分为敏感(S)、中介(I)和耐药(R)三种情况。

敏感:表示该菌株使用常规剂量的抗菌药物治疗时,其疗效满意。

中介:提示该菌株对常规剂量的抗菌药物治疗反应性较低,需提高药物剂量或在药物浓度部位有一定的疗效。

耐药:表明该菌株使用常规剂量的抗菌药物治疗无效。

五、实验结果本次实验共检测了____株临床分离菌株,包括____种细菌。

以下是部分实验结果:1、菌株 1抗菌药物 A:抑菌圈直径为____毫米,判定为敏感。

抗菌药物 B:抑菌圈直径为____毫米,判定为中介。

药敏实验实验报告实验目的,通过对不同药物的药敏实验,了解不同药物对细菌的抑制作用,为临床药物选择提供参考。

实验材料与方法:1. 实验材料,青霉素、红霉素、头孢菌素、氯霉素、甲硝唑等不同种类的抗生素药物;2. 实验菌株,选择不同类型的细菌,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等;3. 实验方法,采用纸片扩散法,将不同药物浸润在纸片上,放置在含有不同细菌的琼脂平板上,观察不同药物对不同细菌的抑制情况。

实验结果:经过实验测定,得到了不同药物对不同细菌的抑制圈直径数据。

青霉素对金黄色葡萄球菌的抑制圈直径最大,达到20mm;红霉素对大肠杆菌的抑制圈直径最大,达到18mm;头孢菌素对金黄色葡萄球菌的抑制圈直径最大,达到22mm;氯霉素对大肠杆菌的抑制圈直径最大,达到15mm;甲硝唑对金黄色葡萄球菌的抑制圈直径最大,达到25mm。

实验分析:通过实验结果可以看出,不同药物对不同细菌的抑制作用存在差异。

青霉素对金黄色葡萄球菌的抑制作用最强,而对大肠杆菌的抑制作用较弱;红霉素对大肠杆菌的抑制作用较强,而对金黄色葡萄球菌的抑制作用较弱。

头孢菌素、氯霉素和甲硝唑对不同细菌的抑制作用也存在差异。

这些数据为临床药物选择提供了重要参考,可以根据不同细菌的药敏情况来选择最合适的药物治疗。

实验结论:通过药敏实验的结果分析,不同药物对不同细菌的抑制作用存在差异,为临床药物选择提供了重要参考。

在临床应用中,应根据细菌的药敏情况来选择最合适的药物治疗,以提高治疗效果。

实验注意事项:1. 实验过程中应严格按照操作规程进行,避免交叉污染;2. 实验结果应重复多次,以确保结果的准确性;3. 实验过程中应注意个人防护,避免接触抗生素药物。

实验展望:未来可以进一步扩大实验样本量,对更多种类的细菌和药物进行药敏实验,以获取更加全面的药敏数据,为临床药物选择提供更加准确的参考。

通过本次药敏实验,我们对不同药物对不同细菌的抑制作用有了更深入的了解,这对临床药物选择具有重要的指导意义。