高观点下的部分中学数学问题--林妙红

- 格式:doc

- 大小:472.19 KB

- 文档页数:9

课题《基于“交汇”的数学试题命制的研究》子课题:高观点下中学数学教学与高考备考若干问题的研究厦门双十中学李生华一、子课题中几个核心概念的界定。

1、什么叫高观点?.本文所讲的“高观点”狭义是指高等数学和现代数学的思想方法和观点,广义是指一切数学知识、教育学知识、心理学知识、数学教育的基本理论,如弗赖登塔尔的数学教育理论、波利亚的解题理论等等。

2、什么叫高观点下数学问题?“高观点”下的数学试题,是指与高等数学相联系的中学数学问题或者说含有高等数学背景的中学数学问题.高观点下试题的命制是以现代数学和高等数学的知识背景来命制中学数学题目的一种新的命制模式。

3、什么是高观点下的中学数学教学?老师们在教学中运用高等数学的理论、思想、方法与观点剖析中学数学相关内容的一种教学方式,这种教学有利于探究高等数学对中学数学教学的指导作用,积极把高等数学中的某些概念和理论与中学数学里相应的原型和特例联系起来。

高观点下的中学数学教学能使我们准确把握中学数学的本质和关键,从而高屋建瓴地处理中学教材,提高教学质量和教学水平,拓广学生的解题思路,提高解题能力,大有裨益。

二、本课题的意义和探究内容。

2、1、本课题的意义。

(1)引导中学数学教师应当站在更高的视角,从高等数学的角度,以宽泛的视野来诠释初等数学的核心知识及重要的数学思想方法内容来审视和理解初等数学的问题。

只有把握并能驾驭数学核心概念,重要的数学思想方法及其发生、发展过程,才能更准确地回答学生提出的“为什么”。

(2)通过高观点下高考题的研究提升含有高等数学背景的高考试题的解题能力,提升编拟该类型试题的水平。

(3)通过本课题的前期和后续研究积极促进2012年福建数学高考的备考。

2.2 本课题主要探究内容(1)中学数学与高等数学的联系。

通过几个高中数学问题的初等数学解法和高等数学解法进行比较分析;(2)研究这几年全国各地高等数学背景的高考题;(3)2012年福建高考备考的几个启示。

聚焦思维方法指向问题本质——对一道联赛题的探究与思考林新华【期刊名称】《中学数学教学》【年(卷),期】2019(000)002【总页数】4页(P51-54)【作者】林新华【作者单位】浙江省温岭中学 317500【正文语种】中文2017年9月10上午全国高中数学联赛一结束,笔者当日下午就参加了浙江赛区在杭州的阅卷工作.对第9题的批阅和同事的讨论,激发了对该题的深入探究.1 试题展示(2017年全国高中数学联赛A卷第9题)设k、m 为实数,不等式|x2-kx-m|≤1 对所有x∈[a,b] 成立.证明:2 试题特点本题作为解答题第1题(解答题共3题),它源于平时高考范围内的常见题,所涉及的知识不超过高考要求,但在有些处理手法上略有提高.本题语言简洁、解题入口宽、层次多,具有非常明显的区分度.数学素养一般的考生,通过对问题的合理分析,运用常规的讨论等方法,能够得到自己理想的结论,但是时间的成本会较大;而数学素养好、思维品质好的学生,能快速直达问题的本质,此题的本质在于分析抛物线的“陡峭程度”.因为k、m其实只影响f(x)=x2-kx-m的图象位置而不影响其形状,故本题其实是讨论f(x)=x2的图象中使得函数值差距不超过2的最长区间,即在分析抛物线的“陡峭程度”.3 多视角下的方法探究视角一三点法的视角令f(x)=x2-kx-m,x∈[a,b], 则f(x)∈[-1,1], 于是f(a)=a2-ka-m≤1①f(b)=b2-kb-m≤1②③由①+②-③×2,得故点评它巧妙地取函数f(x) 在区间端点及中点位置时值的范围,通过观察三个式子的结构,经过恰当的变形整理消去k、m,从而得到关于a、b的不等式它考查了学生的逻辑推理、数学运算与数据分析等数学核心素养.视角二对称轴讨论的视角令M=f(x)max-f(x)min, 则M≤2 对任意x∈[a,b]恒成立.(1)若则M=f(b)-f(a)=(b-a)(b+a-k)≥(b-a)2,所以(2)若则M=f(a)-f(b)=(a-b)(a+b-k)≥(a-b)(a+b-2b)=(a-b)2,(3)若则所以(4)若则所以综上所述,点评利用对称轴与区间的讨论,得出函数在区间上的单调性,然后得出M的表达式,再利用不等式放缩即可.大多数考生会从这个角度去思考和解题,他们能写出讨论的全部4种情况或者其中的几种情况. 一些优秀的学生会把(3)、(4)两种情况合起来:若由条件知可得即由均大于0,所以即视角三最小值讨论的视角图1不妨设f(x)=x2-r,x∈[a′,b′],b-a=b′-a′ ,下面对x∈R时,讨论f(x)的最小值,(1)若f(x)min<-1, 即r>1,令f(x)=-1 的根为x1、x2(x1<x2),可解得令f(x)=1 的根为x3、x4(x3<x4),可解得由图1可得(2)若-1≤f(x)min≤1, 即-1≤r≤1,令f(x)=1的根为x3、x4(x3<x4),可解得由图2可得(3)若f(x)min>1, 则|f(x)|≤1 无解.综上所述,点评首先把f(x)视为f(x)=x2-r,这需要对二次函数有本质的理解,学生需要较好的数学素养,这样处理简化了后续的运算.其次此解法的本质是通过研究f(x)的图象与直线y=1 或y=-1交点的横坐标之差,来刻画b-a的范围.从具体的背景中抽象出一般的数量关系,概括出问题的本质,再从直观的图形角度来解决问题,认识了数与形的关系,在解决问题过程中,有利于培养学生直观想象的核心素养. 对上面的解法可进一步优化为:不妨设f(x)=x2-r,对∀x∈[a,b],均有|f(x)|≤1.下面对r进行讨论.当r≤1 时,由|f(x)|≤1,得故[a,b]⊆当r>1 时,由|f(x)|≤1,得-1≤x2-r≤1,r-1≤x2≤r+1,⟹故[a,b]⊆综上所述,视角四反证法的视角假设下证总存在x1、x2∈[a,b] ,使得|f(x1)-f(x2)|>2,其中f(x)=x2-kx-m,注意到f(x1)-f(x2)=(x1-x2)(x1+x2-k).(1)若k≤2a 或k≥2b, 则a+b-k≥b-a 或a+b-k≤-(b-a),|f(a)-f(b)|=|b-a||b+a-k|≥|b-a|2>8>2,(2)若2a<k≤a+b,则(3)若a+b<k<2b ,则综上①、②、③知总存在x1、x2∈[a,b], 使|f(x1)-f(x2)|>2.这与题设对任意x∈[a,b],|f(x)|≤1 矛盾.所以假设不成立,故点评在假设的前提下,为了得出矛盾,转化为证明函数在区间[a,b] 上的高度差(即纵向距离)大于2.这需要学生有较强的数学转化能力,只有学生理解了问题的本质,才能从容地在两个命题之间转化.在平时的教学中要多聚焦思维方法,从而指向问题的本质.视角五函数凹凸性的视角-1≤x2-kx-m≤1 对∀x∈[a,b] 恒成立,因为y=x2-kx-m 为下凸函数,所以由琴生不等式得即所以即0≤(a-b)2≤8,又b>a,故点评此解法简洁明了,由不等式消去m得到b-a的范围.从具体的背景中概括出问题本质后,认识了数学结构和形式一致性,有利于培养学生的数学抽象、逻辑推理等核心素养.视角六竞赛的视角由拉格朗日插值恒等式知f(x)=x2-kx-m比较上式两边x2 的系数,得整理得从而4 思考与建议(1)此题虽有着“入手易,解法多”的特点,但部分考生仍感觉力不从心.因此在平时的教学中应关注学生思维,重视问题的本质.张奠宙教授曾说:“数学教学的有效性关键在于对数学本质的把握、揭示和体验”.因此在平时教学中尽量留给学生足够的时间读题、审题,在这个过程中读出若干思维角度,审出题目结构,理解问题本质.(2)数学教学是“慢”艺术,若短时间内把所有好的数学思想方法打包发给学生,往往因空间不足而无法解压.因此,在教学中教师要敢于等待学生,陪伴学生重筑数学知识的形成之路,而不要在某些经典知识上一笔带过.(3)平时所谓的难题通常对多个知识点进行交叉和互融考察,数学素养较高的学生遇到难题时会把多种通法综合在一起,创造出含有“技巧性元素”的方法.因此,在平时的教学中,注重对知识“通性通法”的教学,通法就是遵循数学的思维特征分析问题和解决问题,只要对问题解决的通性通法熟练、高效,某些技巧性方法自然会应运而生.(4)注重高中数学与拓展知识之间的联系.比如函数的凹凸性、不动点理论、拉格朗日插值恒等式、极限思想等,其实平时试题中常会出现用琴生不等式秒杀的问题等.再如极限思想在函数零点判断问题中会常用到.参考文献【相关文献】1 中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,20182 G·波利亚. 怎样解题[M]. 上海:上海科技教育出版社,2007。

基于APOS理论的数学概念教学设计:数轴———— 155370 林妙红摘要:APOS理论是近年来美国数学家杜宾斯基等人提出的一种数学教学理论.他将数学概念的建立分为四个阶段:Action,Process,Object,Scheme,并用于指导教学实践.早期APOS理论只是被用在大学数学的教学中,现在该理论正逐步地渗透于我们的中学数学教学中.本文首先谈了对APOS理论的认识,然后通过数轴的教学设计尝试了一下APOS理论在数学概念教学中的应用.关键词:APOS理论数学概念教学设计数轴从20世纪90年代起,APOS理论就被介绍到我国的数学教育界,它是为数不多的依据数学学科特点而建立的教学理论,因此对这样的理论进行深入的研究是十分有意义的.我国的数学概念教学大多采用“属+种差”的概念同化方式进行,这种教学过程虽然简明,但却忽视了许多数学概念具有过程对象的双重性.近年来,相关学者的研究结果表明,将APOS 理论应用到我们的概念教学中可以弥补我们以前那种概念教学方式的缺点.1什么是APOS理论?APOS理论是20世纪80年代末至90年代初由美国的杜宾斯基等人在数学教育研究实践中发展起来的一种数学教学理论.杜宾斯基认为,一个人是不可能直接学习到数学概念的.更确切地说,人们透过心智结构(mental structure)使所学习的数学概念产生意义.如果一个人对于给予的数学概念拥有适当的心智结构,那么他几乎自然就学到了这个概念.相反的,如果一个人无法建立起适当的心智结构,那么他学习数学概念几乎是不可能的.因此,教学的目的就在于如何帮助学生建立适当的心智结构.杜宾斯基等人认为,APOS理论可以看做是对皮亚杰的“反思性抽象(reflective abstraction)”的扩展.APOS理论的一个基本假设是:数学知识是个体在解决所感知到的数学问题的过程中获得的,在这个过程中,个体依序建构了心理活动(actions)、程序(processes)和对象(objects),最终组织成用以理解问题情境的图式结构(schemas).根据APOS理论,学生学习数学概念的心理建构过程要经历以下的四个阶段:活动(actions)阶段.“活动”是指个体通过一步一步的外显性(或记忆性)指令去变换一个客观的数学对象.例如在理解函数概念时需要活动或操作,对于2x y =,需要用具体的数字构造对应: ;255;164;93;42→→→→通过操作活动理解函数的意义.程序(processes )阶段.当“活动”经过多次重复而被个体熟悉后,就可以内化为一种称之为“程序(processes )”的心理操作.有了这种“程序”,个体就可以想象这个“活动”,而不需要通过外部的刺激;他可以在头脑中实施这个程序,而不需要具体操作;进而,他还可以对这个程序进行逆转以及与其他程序进行组合.例如把上述例子中的操作活动综合为一个函数过程.一般地有;2x x →其他的各种函数也可以概括为一般的对应过程)(x f x →.对象(objects )阶段.当个体能够把“程序”作为一个整体进行操作时,这一程序就变成了一种心理“对象(objects )”.接着上面的例子,然后可以把函数过程当作一个独立的对象来处理,比如函数的加减乘除、符合运算等.在表达式)()(x g x f ±中,函数)()(x g x f 和都是作为一个整体对象出现的.最后是“图式(或者说图式结构,schema )”.一个数学概念的“图式”是指由相应的“活动”、“程序”、“对象”以及与某些一般原理相联系的其他“图式”所形成的一种个体头脑中的认知框架,它可以用以解决与这个概念相关的问题.按照杜宾斯基的解释,上述四个成分中,“活动”、“程序”和“对象”也可以看作是数学知识的三种状态,而“图式”则是由这三种知识构成的一种认知结构(cottrill,et al.,1996).此外,上述四种成分的排列虽然在理论上具有一种等级结构,也就是说,一般情况下前一成分的建构是后一成分的基础,但实际上,个体对某个数学概念的理解并不一定遵循这种线性的途径.例如函数函数概念,学习者一开始的“活动”是把函数看作一个简单的公式,其中含有一些可以运算和赋值的字母变量;随后,函数被看作是一种可以“输入—输出”的机器(函数机),于是得到了初步的“程序”.但是当学生遇到更为复杂的函数表达式时,往往又回到了“活动”阶段,并在“活动”的基础上,又进一步完善了函数“程序”.如此经过多个循环之后,学生才最终形成明确而完整的函数“对象”[]4.从数学学习心理学角度分析,APOS 理论的四个学习层次是合理的,反应了学生学习数学概念过程中真实的思维活动.其中的“活动阶段”是学生理解概念的一个必要条件,通过“活动”让学生亲身体验、感受直观背景和概念间的关系.“程序阶段”是学生对“活动”进行思考,经历思维的内化、压缩过程,学生在头脑中对活动进行描述和反思,抽象出概念所特有的性质; “对象阶段”是通过前面的抽象认识到了概念本质,对其赋予形式化的定义及符号,使其达到精致化,成为一个具体的对象,在以后的学习中一次为对象进行新的活动;“图式阶段”的形成是要经过长期的学习活动进一步完善,,起初的图式包含反应概念的特例、抽象过程、定义及符号,经过学习,建立起与其他概念、规则、图形等的联系,在头脑中形成综合的心智结构.2.基于APOS理论的数学概念教学设计:数轴数轴指具有原点、正方向、单位长度一条直线。

福建省福州市2012年10月高中数学学科会议专题讲座 高考应用题专题复习我们先来看看近几年来我省高考应用题的考查情况1.2012福建理科16。

(本小题满分13分)受轿车在保修期内维修费等因素的影响,企业产生每辆轿车的利润与该轿车首次出现故障的时间有关,某轿车制造厂生产甲、乙两种品牌轿车,保修期均为2年,现从该厂已售出的两种品牌轿车中随机抽取50辆,统计书数据如下:将频率视为概率,解答下列问题:(I )从该厂生产的甲品牌轿车中随机抽取一辆,求首次出现故障发生在保修期内的概率; (II )若该厂生产的轿车均能售出,记住生产一辆甲品牌轿车的利润为1X ,生产一辆乙品牌轿车的利润为2X ,分别求1X ,2X 的分布列;(III )该厂预计今后这两种品牌轿车销量相当,由于资金限制,只能生产其中一种品牌轿车,若从经济效益的角度考虑,你认为应该产生哪种品牌的轿车?说明理由。

本小题主要考查古典概型、互斥事件的概率、离散型随机变量的分布列、数学期望等基础知识,考查数据处理能力、应用意识,考查必然与或然思想。

解答:(I )首次出现故障发生在保修期内的概率为2315010P +== (II )随机变量1X 的分布列为 随机变量2X 的分布列为(III )1139123 2.86255010EX =⨯+⨯+⨯=(万元)2191.8 2.9 2.791010EX =⨯+⨯=(万元) 12EX EX > 所以应该生产甲品牌汽车。

2。

2011福建理科18.(本小题满分13分)某商场销售某种商品的经验表明,该商品每日的销售量y (单位:千克)与销售价格x (单位:元/千克)满足关系式210(6)3a y x x =+--,其中3<x<6,a 为常数,已知销售价格为5元/千克时,每日可售出该商品11千克。

(I )求a 的值(II )若该商品的成品为3元/千克,试确定销售价格x 的值,使商场每日销售该商品所获得的利润最大。

教育科学研究方法-----林妙红要求:选择一实验报告、调查报告和质的研究报告,对这些报告的优点和不足之处进行分析,根据这些研究报告的研究内容,尝试着自己重新撰写。

在本次考核中,我选择了三种调研报告一个是郭建平的《关于昌乐二中高效课堂的调查报告》,一个是汪萍陈开懋的《高中数学分层教学实验报告》,还有一个是薛娜的《淄博市高中综合实践活动课程实施现状的调查报告》。

这三种调查报告都是围绕着“学校活动”来开展的,现将作者原文附上。

关于昌乐二中高效课堂的调查报告作者郭建平昌乐二中作为一所民办公助的全日制中学,经过短短的数年时间,就由一所名不见经传的县城中学成为山东省高中教育的一面旗帜,而且也是全国高中学习的典范。

究其原因,如赵丰平校长的所说:教育改革要改变的不只是传统的教育理论,还要改变教师的教学观念,改变教师每天都在进行着的、习以为常的教育行为,这几乎等同于改变教师习惯了的生活方式,其艰巨性不言而喻了。

事实上,教学改革仅仅停留在改变教师的教学观念上还不行,因为对于一线教师来说,目前最缺乏的不是观念,更不是专业水平(我们孝义中学已经有不少研究生了)而是途径和方法,需要的是行之有效的教育策略和技术,更确切地说是缺乏能够大大提高学生学习效率的策略和技术。

过去我们的教学研究更多的是教师教什么,怎么教的问题,应试教育又研究考什么怎么考的问题,我校作为山西省的传统名校也沦落于此间而难以自拔,而我校新形势下的新定位新发展新方向更要求我们能理解并执行新课程的理念的变化,促使我们更多地关注学生的学,研究学生学什么如何学学的怎样的问题,让我们老师少教甚至不教,让学生的学习能勤于自主,善于合作,乐于研究,勇于创新,最大限度地把学习的权利还给学生,学生是学习的主人,学习永远是学生的事情。

通过我们自身的一系列改革,让我们孝义中学的教育教学质量有一个质的提升,更上一层楼。

昌乐二中成功经验就在于能从课堂出发,彻底打破传统的教学观念,研究探究性的学习策略和评价策略,正是该校的实践行动研究成果破解了长期以来困扰教学改革的一系列难题,也逐渐展现出高效课堂的生命活力,也这是在这样的行动研究中,一个推动高效课堂顺利实施的重要载体和抓手------导学案应用而生。

基于A P O S理论的数学概念教学设计---林妙红基于APOS理论的数学概念教学设计:数轴———— 155370 林妙红摘要:APOS理论是近年来美国数学家杜宾斯基等人提出的一种数学教学理论.他将数学概念的建立分为四个阶段:Action,Process,Object,Scheme,并用于指导教学实践.早期APOS理论只是被用在大学数学的教学中,现在该理论正逐步地渗透于我们的中学数学教学中.本文首先谈了对APOS理论的认识,然后通过数轴的教学设计尝试了一下APOS理论在数学概念教学中的应用.关键词:APOS理论数学概念教学设计数轴从20世纪90年代起,APOS理论就被介绍到我国的数学教育界,它是为数不多的依据数学学科特点而建立的教学理论,因此对这样的理论进行深入的研究是十分有意义的.我国的数学概念教学大多采用“属+种差”的概念同化方式进行,这种教学过程虽然简明,但却忽视了许多数学概念具有过程对象的双重性.近年来,相关学者的研究结果表明,将APOS理论应用到我们的概念教学中可以弥补我们以前那种概念教学方式的缺点.1什么是APOS理论?APOS理论是20世纪80年代末至90年代初由美国的杜宾斯基等人在数学教育研究实践中发展起来的一种数学教学理论.杜宾斯基认为,一个人是不可能直接学习到数学概念的.更确切地说,人们透过心智结构(mental structure)使所学习的数学概念产生意义.如果一个人对于给予的数学概念拥有适当的心智结构,那么他几乎自然就学到了这个概念.相反的,如果一个人无法建立起适当的心智结构,那么他学习数学概念几乎是不可能的.因此,教学的目的就在于如何帮助学生建立适当的心智结构.杜宾斯基等人认为,APOS理论可以看做是对皮亚杰的“反思性抽象(reflective abstraction )”的扩展.APOS 理论的一个基本假设是:数学知识是个体在解决所感知到的数学问题的过程中获得的,在这个过程中,个体依序建构了心理活动(actions )、程序(processes )和对象(objects ),最终组织成用以理解问题情境的图式结构(schemas ).根据APOS 理论,学生学习数学概念的心理建构过程要经历以下的四个阶段:活动(actions )阶段.“活动”是指个体通过一步一步的外显性(或记忆性)指令去变换一个客观的数学对象.例如在理解函数概念时需要活动或操作,对于2x y =,需要用具体的数字构造对应: ;255;164;93;42→→→→通过操作活动理解函数的意义.程序(processes )阶段.当“活动”经过多次重复而被个体熟悉后,就可以内化为一种称之为“程序(processes )”的心理操作.有了这种“程序”,个体就可以想象这个“活动”,而不需要通过外部的刺激;他可以在头脑中实施这个程序,而不需要具体操作;进而,他还可以对这个程序进行逆转以及与其他程序进行组合.例如把上述例子中的操作活动综合为一个函数过程.一般地有;2x x →其他的各种函数也可以概括为一般的对应过程)(x f x →.对象(objects )阶段.当个体能够把“程序”作为一个整体进行操作时,这一程序就变成了一种心理“对象(objects )”.接着上面的例子,然后可以把函数过程当作一个独立的对象来处理,比如函数的加减乘除、符合运算等.在表达式)()(x g x f ±中,函数)()(x g x f 和都是作为一个整体对象出现的.最后是“图式(或者说图式结构,schema )”.一个数学概念的“图式”是指由相应的“活动”、“程序”、“对象”以及与某些一般原理相联系的其他“图式”所形成的一种个体头脑中的认知框架,它可以用以解决与这个概念相关的问题.按照杜宾斯基的解释,上述四个成分中,“活动”、“程序”和“对象”也可以看作是数学知识的三种状态,而“图式”则是由这三种知识构成的一种认知结构(cottrill,et al.,1996).此外,上述四种成分的排列虽然在理论上具有一种等级结构,也就是说,一般情况下前一成分的建构是后一成分的基础,但实际上,个体对某个数学概念的理解并不一定遵循这种线性的途径.例如函数函数概念,学习者一开始的“活动”是把函数看作一个简单的公式,其中含有一些可以运算和赋值的字母变量;随后,函数被看作是一种可以“输入—输出”的机器(函数机),于是得到了初步的“程序”.但是当学生遇到更为复杂的函数表达式时,往往又回到了“活动”阶段,并在“活动”的基础上,又进一步完善了函数“程序”.如此经过多个循环之后,学生才最终形成明确而完整的函数“对象”[]4.从数学学习心理学角度分析,APOS理论的四个学习层次是合理的,反应了学生学习数学概念过程中真实的思维活动.其中的“活动阶段”是学生理解概念的一个必要条件,通过“活动”让学生亲身体验、感受直观背景和概念间的关系.“程序阶段”是学生对“活动”进行思考,经历思维的内化、压缩过程,学生在头脑中对活动进行描述和反思,抽象出概念所特有的性质; “对象阶段”是通过前面的抽象认识到了概念本质,对其赋予形式化的定义及符号,使其达到精致化,成为一个具体的对象,在以后的学习中一次为对象进行新的活动;“图式阶段”的形成是要经过长期的学习活动进一步完善,,起初的图式包含反应概念的特例、抽象过程、定义及符号,经过学习,建立起与其他概念、规则、图形等的联系,在头脑中形成综合的心智结构.2.基于APOS理论的数学概念教学设计:数轴数轴指具有原点、正方向、单位长度一条直线。

浅析中学数学的解题技巧

林耀腾

【期刊名称】《中学理科园地》

【年(卷),期】2010()3

【摘要】人们运用所掌握的知识去完成某种实际任务的能力叫做技能.经过反复练习,技能达到熟练程度就是技巧.为加强基础知识,培养学生能力,教育者越来越重视数学方法的研究.在教学中,如能注意数学解题技巧的积累与培养,无疑对提高解题能力十分有益.从某种意义上来说,技巧是运用恰当方法的保证;是解题能否简捷的关键.现举例说明中学数学教学中常用的一些解题技巧.

【总页数】2页(P63-64)

【关键词】中学数学教学;解题技巧;基础知识;学生能力;数学方法;解题能力;培养【作者】林耀腾

【作者单位】安溪县蓝溪中学

【正文语种】中文

【中图分类】O1-0

【相关文献】

1.浅谈中学数学作图解题技巧 [J], 廖红平

2."数""形"结合--中学数学作图解题技巧应用实践 [J], 文林;

3.浅谈中学数学选择题的解题技巧 [J], 谢德铨

4.中学数学作图解题技巧运用方法分析 [J], 严秀琴

5.分类讨论法——中学数学常用解题技巧 [J], 吴镇华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

高观点下的高考数学函数问题晋江二中 林建彬摘要:在高等数学中有些内容与中学数学比较靠近,例如函数,它既是中学数学的重要知识,也是在高等数学中要继续深入研究的重要对象. 且有些概念、结论只要稍作叙述,就能以中学数学的形式出现,比如函数的凹凸性,函数的拐点,函数的有界性,函数的封闭性等。

在近年的高考试题中,经常会出现以高等数学知识为背景的试题,这些试题既能考查学生能力,又有利于高等数学与中学数学在知识内容上的和谐接轨。

关键词:高观点 高考数学 高题低做高中数学是高等数学的准备和基础,高等数学是初等数学的延伸和发展,高考作为高校的选拔性考试一直关注这两者的衔接点,从这个角度设计的试题,观点高,立意新,对中学教学具有良好的导向作用,因此以高等数学丰富的内容为感性材料,适当移植,可产生适合于高中教学的数学问题,这正是高中数学教学研究所关注的一个课题。

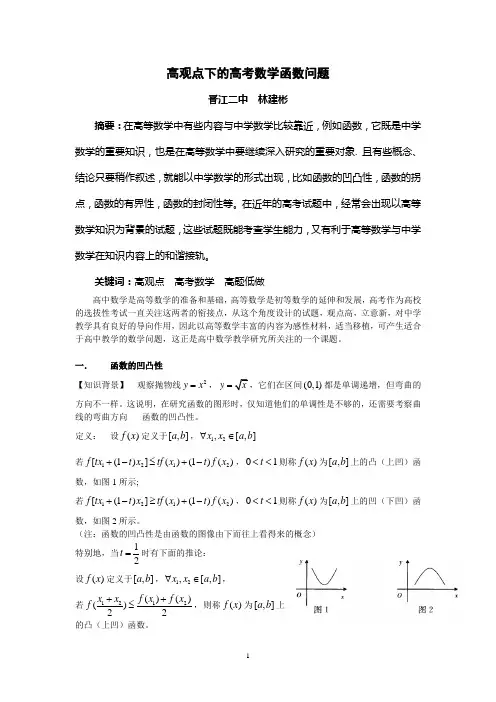

一. 函数的凹凸性【知识背景】 观察抛物线2y x =,y ,它们在区间(0,1)都是单调递增,但弯曲的方向不一样。

这说明,在研究函数的图形时,仅知道他们的单调性是不够的,还需要考察曲线的弯曲方向-----函数的凹凸性。

定义: 设()f x 定义于[,]a b ,12,[,]x x a b ∀∈若1212[(1)]()(1)()f tx t x tf x t f x +-≤+-,01t <<则称()f x 为[,]a b 上的凸(上凹)函数,如图1所示;若1212[(1)]()(1)()f tx t x tf x t f x +-≥+-,01t <<则称()f x 为[,]a b 上的凹(下凹)函数,如图2所示。

(注:函数的凹凸性是由函数的图像由下而往上看得来的概念) 特别地,当12t =时有下面的推论: 设()f x 定义于[,]a b ,12,[,]x x a b ∀∈, 若1212()()()22x x f x f x f ++≤,则称()f x 为[,]a b 上的凸(上凹)函数。

2021315题在书外根在书中—–2020年新高考全国卷Ⅱ第21题的探析广东省佛山市乐从中学(528315)林国红“年年岁岁花相似,岁岁年年题不同”.每年都有不少的优质高考试题,这些试题是命题专家精心设计的杰作,对中学教学有良好的导向性,值得我们去品味与探析.要充分认识高考题所蕴含的价值,挖掘高考题的功能,发挥其内在作用,并以此来促进教学.下面笔者以2020年新高考全国卷Ⅱ(海南卷)第21题为例,进行详细分析与解答,追本溯源,说明立足教材,重视课本例习题的重要性,并给出相应的变式练习,供大家参考,希望能抛砖引玉.一、题目呈现与分析题目(2020年新高考全国卷Ⅱ(海南卷)第21题)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)过点M(2,3),点A为其左顶点,且AM的斜率为1 2 .(1)求C的方程;(2)点N为椭圆上任意一点,求∆AMN的面积的最大值.立意分析题目结构清晰,知识方面主要考查直线方程,椭圆方程,直线与椭圆的位置关系,点到直线的距离公式,三角形的面积,圆锥曲线上的点到直线距离的最大值等;思想方面主要考查转化与化归,数形结合等思想.综合考查考生逻辑思维、推理论证及运算求解等方面的能力,试题的思维过程和运算过程体现了能力立意的思想,较好地体现了解析几何中核心内容和基本思想方法的考查.由于问题(1)较为简单,本文不作讨论,下面从不同视角,对问题(2)进行解答与探究.二、多视角思考,解法探析分析由(1)可得椭圆C的方程为x216+y212=1,直线AM的方程为x−2y+4=0,且|AM|=3√5,设点N到直线AM的距离为d,则∆AMN的面积为S=12|AM|d=3√52d,所以问题(2)转化为:求椭圆上的点N到直线AM距离的最大值.解法1(数形结合法)如图1所示,当直线l平行于直线AM(且与AM距离较远的一条),与椭圆C相切于点为N,此时∆AMN的面积取得最大值.设直线l的方程为x−2y+m=0,联立x−2y+m=0,x216+y212=1,化简得16y2+12my+3m2−48=0,因为直线l与椭圆C相切,于是图1∆=144m2−4×16(3m2−48)=0,解得m=±8,所以直线l的方程为x−2y−8=0.点N到直线AM的距离即两平行线之间的距离,利用平行线之间的距离公式可得:d=|−8−4|√1+4=12√55.所以∆AMN的面积的最大值S=3√52×12√55=18.解法2(导数法)如图1,设切点N(x0,y0)(x0>0,y0<0),则x2016+y2012=1.由x216+y212=1,得y=−√12−3x24,于是y′=−3x4√12−3x24,从而直线l的斜率为k=−3x04√12−3x204.因为l//AM,所以−3x04√12−3x204=12,解得x0=2,从而y0=−3,所以N(2,−3).故点N到直线AM的距离d=|1×2−2×(−3)+4|√5=12√5.所以∆AMN的面积的最大值S=3√52×12√5=18.创设合适的教学情境,启发学生多思考,引导学生把握数学内容的本质,在日常教学中不断引导学生感悟数学的科学价值、应用价值、文化价值和审美价值,让“数学核心素养”在高中数学日常教学中真正做到“落地生根”.1620213解法3(椭圆的切线方程)设切点N (x 0,y 0)(x 0>0,y 0<0),则x 2016+y 2012=1,因为直线l 是椭圆C 的切线,所以直线l 的方程为x 0x16+y 0y 12=1,即3x 0x +4y 0y −48=0.又因为l //AM ,从而3x 01=4y 0−2=−484,即3x 0=−2y 0.联立3x 0=−2y 0,x 2016+y 2012=1,解得x 0=2,y 0=−3,所以N (2,−3).故点N 到直线AM 的距离d =|1×2−2×(−3)+4|√5=12√5.所以∆AMN 的面积的最大值S =3√52×12√5=18.解法4(参数方程法)由于椭圆C 的方程为x 216+y 212=1,且点N 在椭圆C 上,可设N (4cos θ,2√3sin θ),θ∈[−π,π].则点N 到直线AM 的距离d =|4cos θ−4√3sin θ+4|√5=|8cos (θ+π3)+4|√5.从而当cos (θ+π3)=1,即θ=−π3时,d 取得最大值12√5,此时N (2,−3).所以∆AMN 的面积的最大值S =3√52×12√5=18.解法5(判别式法)设N (x,y ),则点N 到直线AM :x −2y +4=0的距离d =|x −2y +4|√5,因此问题转化为求x −2y 的最值问题.设t =x −2y ,则y =12x −12t ,联立y =12x −12t,x 216+y 212=1,化简得4x 2−2tx +t 2−48=0,因为关于x 的一元二次方程有实数根,于是∆=(−2t )2−4×4(t 2−48) 0,解得−8 t 8.从而当t =8,即x −2y =8时,距离d 最大,最大值为d =|8+4|√5=12√5.所以∆AMN 的面积的最大值S =3√52×12√5=18.解法6(向量法)设N (x,y )(x >0,y <0),则点N 到直线AM :x −2y +4=0的距离d =|x −2y +4|√5,因此问题转化为求x −2y 的最值问题.构造向量m =(x 4,y2√3),n =(4,−4√3),则|m |=√x 216+y 212=1,|n |=√16+48=8,m ·n =x −2y .由向量的性质|m ·n | |m |×|n |,所以有|x −2y | 8,即−8 x −2y 8,当且仅当x4×(−4√3)=y 2√3×4,即y =−32x 时,等号成立,联立 y =−32x,x 216+y 212=1,解得x =2,y =−3.从而当x =2,y =−3,即x −2y =8时,距离d 最大,最大值为d =|8+4|√5=12√5.所以∆AMN 的面积的最大值S =3√52×12√5=18.解法7(柯西不等式)设N (x,y )(x >0,y <0),则点N 到直线AM :x −2y +4=0的距离d =|x −2y +4|√5,因此问题转化为求x −2y 的最值问题.于是(x −2y )2=(4×x 4−4√3×y 2√3)2 [42+(−4√3)2](x 216+y 212)=64,当且仅当x 4:y2√3=4:(−4√3),即y =−32x 时,等号成立,联立 y =−32x,x 216+y 212=1,解得y =−32x,x 216+y 212=1.从而有−8 x −2y 8,即x −2y =8时,距离d 最大,最大值为d =|8+4|√5=12√5.所以∆AMN 的面积的最大值S =3√52×12√5=18.评注问题(2)要解决点到直线距离的最值问题,解答中分别使用解析几何、方程、导数、三角、向量、函数、不等式等高中核心知识进行解决,体现了知识的横向联系.因此要对典型高考题要深入挖掘,探求试题背后的思想方法,注重一题多解,力求对所学的知识融会贯通.从不同的思维角度分析同一道题目,得到不同的解题方法,一题多解的方式增加了题目涉及的知识广度,以一带多,减少了考查同样多的知识所需的题量.从数学知识的角度来看,通过解题发现知识的相互联系,体会知识之间的转化过程,从多角度地思考和发现问题,构建知识网络体系.这样,在学习基础知识、掌握基本技能的同时,能培养学生思维的广阔性、深刻性、灵活性以及创新性,能够使学生对学习的内容有一个整体的认识,并将知识融会贯通,举一反三,开阔眼界,活跃思维,从而提炼出数学思想与方法,这正是数学教学的核心.三、追本溯源1.(人教版选修2-1第47页例7)已知椭圆x 225+y 29=1,直线l :4x −5y +40=0.椭圆上是否存在一点,使得它到直线l 的距离最小?最小距离是多少?2.(人教版选修4-4第28页例1)在椭圆x 29+y 24=1上求一点M ,使点M 到直线x +2y −10=0的距离最小,并求最小距离.问“题”那得清如许,唯有源头活水来,可以看出今年考题的问题(2)的“母题”来源于教材的上述例题,只是将例题进行适当的改编而已.立足教材,选编教材原题,生成教材变题,是高考命题的一个不争的事实,这体现了高考命题的公平性和基础性原则.所以教师要善于钻研教材,用“慧眼”去发现有典型性、可拓展性的例题或习题,善于作解后反思,方法的归类,规律的总结与技巧的揣摩,再进一步对例习题进行挖掘、拓展、引申,扩大例习题的辐射面,以此提高复习的2021317效率.四、试题的变式为了加强学生对某一类问题的掌握,适当地对题目加以改编再练习,会起到强化解题思想方法的积极作用,通过“一题多变”,能够加深思维深度,学会由表及里,让学生在亲身实践中寻求变通,悟出其中问题的本质,从而为今后的解题迁移找到共同的固着点,对于形成完善的数学思维结构和发展数学思维能力具有重要意义.对于本考题的问题(2),可以进行如下变式训练:1.变曲线:(2006年高考全国卷1理科第8题)抛物线y =−x 2上的点到直线4x +3−8=0距离的最小值是()A.43B.75C.85D.32.变直线:(2008年高考江苏卷第21题)在平面直角坐标xOy 中,点P (x,y )是椭圆x 23+y 2=1上的一个动点,求S =x +y 的最大值.3.变求最值为求直线:(2017年高考全国卷1文/理科第22题)在直角坐标xOy 中,曲线C 的参数方程为 x =3cos θy =sin θ(θ为参数),直线l 的参数方程为x =a +4ty =1−t(t 为参数).(1)若a =−1,求C 与l 的交点坐标;(2)若C 上的点到l 距离的最大值为√17,求a .4.变求最大值为求最小值:(2019年高考数学全国卷Ⅰ文/理科第22题)在直角坐标系xOy 中,曲线C 的参数方程为x =1−t21+t 2y =4t1+t 2(t 为参数),以坐标原点O 为极点,x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l 的极坐标方程为2ρcos θ+√3ρsin θ+11=0.(1)求C 和l 的直角坐标方程;(2)求C 上的点到l 距离的最小值.五、链接高考圆锥曲线上的点到直线距离相关类型的考题是高考中的重要考点,倍受命题者青睐.为了突显考题的有迹可循,把握复习的侧重点,提高复习效率,下面给出部分相关的高考试题,以供参考.1.(2019年高考江苏卷第10题)在平面直角坐标系xOy中,P 是曲线y =x +4x(x >0)上的一个动点,则点P 到直线x +y =0的距离的最小值是.2.(2014年高考全国卷1理科第23题)已知曲线C :x 24+y 29=1,直线l :x =2+ty =2−2t (t 为参数).(1)写出曲线C 的参数方程,直线l 的普通方程;(2)过曲线C 上任一点P 作与l 夹角为30◦的直线,交l 于点A ,求|P A |的最大值与最小值.3.(2011年高考褔建卷理科第21(2)题)在直角坐标系xOy 中,直线l 的方程为x −y +4=0,曲线C 的参数方程为 x =√3cos αy =sin α(α为参数).(1)已知在极坐标(与直角坐标系xOy 取相同的长度单位,且以原点O 为极点,以x 轴正半轴为极轴)中,点P 的极坐标为(4,π2),判断点P 与直线l 的位置关系;(2)设点Q 是曲线C 上的一个动点,求它到直线的距离的最小值.高考试题是精心之作,每年的高考题在命题角度、题型、难度等方面都进行了充分考虑,是知识、能力和思想方法的载体,是命题思想、命题理念的程序化展现,具有典型性、示范性和权威性.除了具有测试与选拔功能外,还具有良好的教学功能,要了解高考动向、把握高考脉搏,高考试题的研究分析是重要的路径.可以看出今年考题的问题(2)与上述展示的高考题(含“变式练习”)是同类题,这说明命题专家很重视命题的传承和相互借鉴.所以在高考的备考中,适当加入高考真题的训练的必要的,特别是近几年的高考真题.六、结束语罗增儒教授语:教材是课程的载体,因此高考命题最具体、最方便的依据其实是教材.数学高考试题有“源于教材,高于教材”的特点,但万变不离其宗,“宗”就是教材,即是“题在书外,根在书中”.苏联数学教育家奥加涅曾说“很多习题潜在着进一步扩展其教学功能、发展功能和教育功能的可能性……”,教材中的例习题是经过编者精心设计的,具有典型性的范例作用,大多都蕴含着深刻的背景、丰富的数学思想,很多高考题是教材例题、习题的组合、加工、引申、拓展和类比,这充分体现教材是高考试题之根所在.因此,高三的数学复习应立足于教材,钻研教材,深刻领悟教材中数学知识的作用和蕴含的人文素养的文化价值;活用教材,对教材中有潜在本质规律的材料、例题、习题进行归纳、类比、拓展,充分挖掘,将其价值发挥出来,从而实现教材教学功能的最大化、最优化.参考文献[1]林国红,2018年全国卷Ⅲ理科数学第16题的探究[J],中学数学研究(华南师范大学版),2018(11):7-9.。

2023年11月上半月㊀教学导航㊀㊀㊀㊀问题引领探究,提升教学价值 以一道 等比数列的应用 例题教学为例◉浙江省杭州市余杭高级中学㊀林㊀威㊀㊀普通高中教学课程标准提出: 教学中,教师需根据学生的实际情况与教学内容的特点,设计逐层深入的问题,激起学生的认知冲突,产生探究行为. 可见,问题是引发学生产生探究意识的基础,探究意识往往萌生于问题的提出,随着问题的引导,学生会不由自主地产生动手㊁合作㊁探究与思考的行为.等比数列的应用 对学生来说既熟悉又陌生,熟悉是因为在日常生活中,常听说的分期付款类问题与等比数列的应用有着密切的联系;陌生是因为虽然听说,却不太清楚其具体内容与计算规则.为了有效地激发学生对这部分知识的探究兴趣,笔者以一道例题教学为例,具体谈谈如何利用问题来引领探究,提升教学价值.1教学过程问题情境㊀小刚爸爸在九年前买了一套万科的住房,当时跟农业银行贷款10万元,期限为10年,当时的月利率只有0.2%,小刚爸爸选择了等额均还的还款方式,即从放款月起,每个月还款金额相同,复利计算,第120个月还清所有的本金加利息.请你算算,这些年,小刚爸爸每个月还多少钱?分析:这是一个生活中常见的问题,很多学生家长都在还房贷,但鲜少有学生知道家长具体贷款金额㊁贷款时限,以及每月还款数额.教师将这个常见的生活问题搬到课堂中,不仅增加了学生对数学知识的探究兴趣,还有效地提高了学生的生活能力,为增强学生的数学素养奠定基础.师:随着市场经济的快速发展,房贷㊁车贷等分期付款成了受大众认可的一种消费方式,这种消费形式具有什么特点呢分期付款的每一期该支付多少钱呢这是我们本节课将要探讨的问题.设计意图:从问题的提出到教师的陈述,学生很快就明确了本节课的教学目标,同时也对这个问题情境产生了探究欲.问题1㊀请大家说说对 等额均还 的理解.生1:就是每一期所还款的金额相等.问题2㊀这里涉及到 均还 这个词,你们对该词是怎么理解的?生2:应该是所贷款的本金,加上利息的总和,再除以待归还的总期数,就是每一期要还款的数额.问题3㊀大家算算,若贷款p万元,贷款10年,所产生的利息加上本金,一共是多少?(月利率为r.) (独立思考+小组合作学习)学生在独立思考的基础上,展开小组合作,并获得以下结论(见表1).表1时间本利和1个月以后p(r+1)2个月以后p(r+1)23个月以后p(r+1)3120个月以后(到期)p(r+1)120㊀㊀分组讨论过程中,笔者了解了各组讨论情况,并认真倾听了学生的意见,发现学生对 本利和 产生了两种意见,一部分学生认为本利和是指表格中的最后一项,还有一部分学生认为本利和是指所有项的和.到底哪种意见是正确的呢笔者鼓励学生针对这两种情况,分成两个阵营进行辩论.最终获得统一意见,即表格中的最后一项p(r+1)120为到期后的本金加利息之和,而每个月的还款金额则是p(r+1)120120.问题4㊀如果我们是消费者,看看这种还款方式合理吗?说说你们的理由.设计意图:此问的提出是为了激起学生的认知冲突,让学生对此产生思考,引导学生在独立思考的基础上进行合作交流,以对知识产生更加深刻的认识.生3:这种情况下要是提前还款,付给银行的利息就多了.生4:对呀!按照常理来说,提前还款利息应该也相应的减少.生5:将贷款本金加上所有利息,再除以还款期数,对消费者来说,一点都不划算.师:你们分析得有点道理.12教学导航2023年11月上半月㊀㊀㊀问题5㊀如果每个月存进银行的还款金额为x 万元,贷款到期一共打给银行多少万元?依然运用独立思考与合作交流相结合的方式进行探究.经讨论,学生获得以下结论(见表2).表2时间本月付款x 到贷款到期的本利之和第1个月还款x 到贷款到期后x (1+0.2%)119第2个月还款x 到贷款到期后x (1+0.2%)118第119个月还款x 到贷款到期后x (1+0.2%)1第120个月还款x 到贷款到期后x (1+0.2%)0㊀㊀设计意图:此问题与之前所呈现的 本利和 的问题高度相似,本利到底是表格的最后一项还是所有项之和呢笔者依然选择让学生采用自主辨析㊁讨论的模式去探究.结果为 所有项之和胜出.问题6㊀观察表1和表2,我们一起来分析下贷款到期时所还的本利,与每个月进行还款直到到期还清所产生的本利之间的关系.随着问题的逐层深入,学生的思维越来越清晰.笔者还没开口,有一部分学生就猜想出教师接下来会问什么问题了.问题7㊀小刚爸爸每个月需要向银行还款的金额是多少?根据以上分析结论,学生很快就列出以下式子,并得出如下解答.解:假设小刚爸爸每个月的还款金额为x 万元,则可列式为10(0.2%+1)120=x (0.2%+1)119+x (0.2+1)118+ +x ,解得x ʈ0.093815,即每个月还款金额为938.15元.为了帮助学生理清思路,笔者带领学生一起总结这种分期还款的特征,作以下提示:①还款利息按照复利的方式计算;②每一期支付给银行的还款金额是相等的;③在此过程中,每期所支付的还款与贷款都会产生相应的利息;④到期的本息之和与各期所还款直到还清时的本息之和相等.随着教师的引导,学生快速建立了相应的知识体系,并找出了其中蕴含的内在规律.问题8㊀假设贷款金额为a 元,贷款期数为m 个月,月利率是r ,采用等额均还的还款方式,每个月需还款的金额是多少?这是典型的知识迁移,即引导学生根据分期付款的特点,进行规律的探索.解:设每月还款金额为x 元,则有a (r +1)m=x (r +1)m -1+x (r +1)m -2+ +x (r +1)+x ,解得x =a r (r +1)m (r +1)m-1.因为有前面情境问题的探究过程作为铺垫,学生在解决此问时,又快又准.此时,教师可趁热打铁,提出:谈谈你们在本节课的收获.设计意图:此问的提出是为了培养学生的反思能力,良好的反思习惯能让学生在学习的道路上更加顺畅.大部分学生在反思中,谈到了自己在知识上的收获,同时肯定了这部分知识对生活的帮助.通过反思,再次强调了数学与生活是相辅相成㊁互相促进的关系.通过一个个问题的引导,学生亲历观察与探索的模式,在合作交流中突破了本节课的重点与难点.这种问题引领探究的教学过程,不仅符合学生心理发展的规律,带给学生因自主探究而获得成功的愉悦感,还能有效地增强学生的自信心,获得更多的学习兴趣与动力.2教学感悟2.1遵循思维发展规律,循序渐进积极引导纵观本节课的教学过程,独立思考㊁合作交流以及自主探究贯穿于课堂始终,学生的思维随着一个个问题的引领,拾级而上,呈螺旋状上升.此教学过程告诉我们,学生的思维需要的是点拨与引导,绝非控制.学生作为具有独立思维的个体,需要教师给予更多的鼓励与引导,以及时发现问题㊁自我矫正,获得进步.2.2把握合作交流时机,提升课堂教学价值合作交流是培养学生参与㊁合作与竞争的重要手段,学生在和谐的氛围中,共同探讨㊁交流,不仅能查漏补缺,发现自我认知的不足,还能形成良好的思维品质与人际关系[3].因此,精心设计问题,能使得课堂教学变得更具价值,尤其是位于知识生长点或难点处的问题,能有效地激发学生的思维,让各个层次的学生都获得一定的提高.总之,以问题引领学生产生探究意识,形成探究行为,是促进学生全面发展的重要手段.提出问题的时机㊁质量等,决定了探究的效果.因此,教师要尽可能地优化教学过程,创设更多㊁更合理的问题引发学生的探究,使得每个学生都成为 五育 并举的现代化人才.Z22。

高阶思维视域下的初中科学探究性问题设计林秀艳发布时间:2023-05-11T07:59:52.679Z 来源:《教学与研究》2023年5期作者:林秀艳[导读] 初中科学学科旨在培养学生的科学观念和科学思维,教师可以通过探究实践活动的创设,引导学生在真实情境中进行科学学科的学习和思考温州市实验中学 325000摘要:初中科学学科旨在培养学生的科学观念和科学思维,教师可以通过探究实践活动的创设,引导学生在真实情境中进行科学学科的学习和思考,培养初中生的高阶思维。

高阶思维视域下,初中科学教师在教学活动中应当落实探究性问题设计,促进初中生综合能力的锻炼与提高。

本文简要探讨了在高阶思维视域下,初中科学探究性问题设计的方法和教学策略。

关键词:初中科学;高阶思维;探究性问题引言:高阶思维是指在较高认知水平层次上的心智活动或认知能力,主要包括创新能力、问题求解能力、决策力和批判性思维能力。

高阶思维更加适应时代发展下对人才素质提出的要求,有利于初中生综合素质与能力的锻炼和提升。

探究性问题则是指探究性学习中以问题为导向的教学模式,引导学生围绕教学问题开展分析、学习和处理。

初中科学教师应当立足于高阶思维视域进行科学探究性问题设计,注重在教学问题解决的过程中学生各方面思维能力的培养。

一、初中科学设计项目式问题,培养学生决策能力初中阶段学生已经初步具备了实验能力和知识基础,初中科学教师应当注重学生核心素养的形成与发展,加强探究实践教学,通过适宜探究性问题的设计引导学生自主自发的进行学习研究[1]。

高阶思维视域下,教师可以通过项目式问题设计,引导学生进行方案设计和选择实施,有效培养初中生的决策能力。

例如,教师在进行浙教版初中科学教材,七年级上册《汽化与液化》这一节课的教学之前,教师可以为学生们演示“油锅捞钱”这一经典骗术,将锅中放入大量的醋和少量的油。

教师可以先蘸水再下油锅进行捞硬币的动作,通过醋的沸腾带动整个油锅的沸腾,给学生一种温度很高的错觉。

作业标题:期末考核题目 作业要求:就你认为的某个具有高等数学背景的中学数学问题进行讨论,并写成一篇3000字以上的论文。

高观点下的部分中学数学问题155370 林妙红摘要:随着高中新课程改革的深入,大学高等数学的内容被引入或者介绍了很多,如选修4部分。

中学数学与高等数学是密不可分的,若站在更高的视角(高等数学)来审视、理解初等数学显得明了简单了。

随着高考命题自主化的深入,越来越多的省和地区开始尝试自己命题,而在命题组中高校教师占很重要的地位。

他们在命题时,会受到自身研究氛围的影响,有关高等数学背景的问题会逐渐增加丰富起来。

本文运用高等数学的观点分析初等数学,着重用例子把初等数学问题用高等数学解法来解答,从中找到两者的联系。

关键词:高等数学;初等数学;函数的拐点问题;函数的凸凹性;分解因式;数列;不等式 一、引言随着高中课程的深入改革,大学高等数学的内容被引入了很多,如选修部分。

而实际上在必修部分新增的内容就已足够值得关注,这些内容的变化很有可能是高考试卷今后命题的趋势。

比如导数部分内容就丰富了很多。

1、函数的拐点问题例1(2007湖南文21)已知函数3211()32f x x ax bx =++在区间[11)-,,(13],内各有一个极值点.(II )当248a b -=时,设函数()y f x =在点(1(1))A f ,处的切线为l ,若l 在点A 处穿过函数()y f x =的图象(即动点在点A 附近沿曲线()y f x =运动,经过点A 时,从l 的一侧进入另一侧),求函数()f x 的表达式.解析:(II )思路一:由(1)1f a b '=++知()f x 在点(1(1))f ,处的切线l 的方程是(1)(1)(1)y f f x '-=-,即21(1)32y a b x a =++--, 因为切线l 在点(1())A f x ,处过()y f x =的图象, 所以21()()[(1)]32g x f x a b x a =-++--在1x =两边附近的函数值异号,则 1x =不是()g x 的极值点.而()g x 321121(1)3232x ax bx a b x a =++-++++,且 22()(1)1(1)(1)g x x ax b a b x ax a x x a '=++-++=+--=-++.若11a ≠--,则1x =和1x a =--都是()g x 的极值点.所以11a =--,即2a =-,又由248a b -=,得1b =-,故321()3f x x x x =--. 解法二:同解法一得21()()[(1)]32g x f x a b x a =-++-- 2133(1)[(1)(2)]322a x x x a =-++-+. 因为切线l 在点(1(1))A f ,处穿过()y f x =的图象,所以()g x 在1x =两边附近的函数值异号,于是存在12m m ,(121m m <<).当11m x <<时,()0g x <,当21x m <<时,()0g x >; 或当11m x <<时,()0g x >,当21x m <<时,()0g x <. 设233()1222a a h x x x ⎛⎫⎛⎫=++-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则当11m x <<时,()0h x >,当21x m <<时,()0h x >; 或当11m x <<时,()0h x <,当21x m <<时,()0h x <. 由(1)0h =知1x =是()h x 的一个极值点,则3(1)21102ah =⨯++=, 所以2a =-,又由248a b -=,得1b =-,故321()3f x x x x =-- 点评 本题中“l 在点A 处穿过函数()y f x =的图象”实际上是指点A 处是函数的拐点。

有关拐点的问题,在讲解极值点内容时举的最多的例子就是函数3x y =。

在0=x 处虽然导函数值为0,但不是极值点,左右两边的单调性相同。

从数来看,0=x 使导函数所对应方程的偶次重根。

所以本例中可知1=x 是0)('=x g 重根。

2、函数的凸凹性例2.)1ln()1()(++=x x x f 若对所有的x 都有ax x f ≥)(成立,则实数a 的取值范围是_____.解析:错误!未找到引用源。

,设.)1ln()1()()(ax x x ax x f x F -++=-=则a x x F -++=1)1ln()(' , 由,0)('=x F 得1-=a e x 。

注意到F(0)=0,若在定义域有极值则比在区间(0,+∞)外.即错误!未找到引用源。

另解:错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

f(x)的示意图如图,由图可知直线y=ax 在区间(0,+∞)上恒在y=f(x)图像下方,所以a ≤1.点评:本题注意)(x f 的图像过定点(0,0)考虑数形结合就会带来一个问题:虽然可以证明函数是单调递增函数,但是递增的形式是类似3x y =还是类似x y ln =即函数的凸凹性。

我们也可以通过再求导,探讨切线斜率的增减性来确定函数图像递增的趋势即凸凹性。

二、用高等数学思想思想剖析初等数学问题更直观更明了初等数学是高等数学的基础,许多初等数学的内容都是高等数学中的模型。

如初等代数中的代数式、方程、数系、函数等,都是数学模型。

高等数学正是在初等数学的基础上发展起来的。

高等数学与初等数学之间有着必然的联系,许多初等数学无法解答的问题在高等数学中得以解决。

2.1因式分解问题因式分解是一种重要的恒等变形,它的方法很多,技巧性很强,不易掌握,如用高观点来解决这类问题则可达到化难为易的效果。

例1 把271081446423-+-x x x 分解因式。

用初等数学方法,需要对上式拆项。

即:32222323)34()92416)(34()34(9)34(24)34(162736729648642710814464-=+--=-+---=-++--=-+-x x x x x x x x x x x x x x x x x 显然上式分解有一定难度,介利用微分法有助于找重因式;先对x 求导得22)34(12108288192-=+-x x x ,因此可知原式必有三重因式即:323)34(2710814464-=-+-x x x x 。

除了利用微分法可以帮助分解因式,还可以利用行列式的方法。

引理1(一元多项式)设n n n n a x a x a x a x p ++++=--1110)( 是数域F 上的一元多项式则)(x p = 10221100000100001a x a a a a a xx xn n n+-----证明(参见文献[2])。

引理2利用三阶行列式的平行线法,可很快算出循环行列式的值;设A=a cb b a ccba ,则abc cb a A 3333-++= 证明(参见文献[1])。

例2 分解多项式 2411815245234+--+x x x x 。

用初等数学方法,及之前的微分法都不易分解,但利用引理1,用行列式的方法会较易求得。

解:由引理1可得,原式=0152451182410001000124515118241000100012-+----=+-----x x x x x x x x x = 5245224150)15(515152451182410022-+---=-+--x x x x x x x x x xx=552241051)15(522410515)15(2÷----=+--x x x xxx x x x xx = )4)(3)(2)(15(52241)15(2++--=-----x x x x xx x x (行列式的计算原理参见文献[3])例3 因式分解 abc c b a 3333-++。

解:由引理2知a cb b a ccba abc cb a 3333-++=,则))((111)(3222333bc ac ab c b a c b a ac b ba c cb a ac b ba c cb ac b a c b a ac b b a c c b a abc c b a ---++++=++=++++++==-++由上两例可知,利用行列式也可使某些因式分解问题简化。

2.2数列问题引理3 如果行列式中有两两行(列)的对应元素成比例,则此行列式等于零. 证明(参见文献[1])由引理3,可知若不相等的三数321,,x x x 成等差数列,且,0111332211=y x y x y x 则,,,321y y y 也成等差数列。

推论1,设k n m a a a ,,分别是一等差数列的第m 项,第n 项,第k 项的充要条件是0111=kn m a ka n a m 。

证:充分性,由0111=kn m a ka na m , 知 ),(),,(),,(k n m a k a n a m 三点共线,不妨设该直线的方程为了b ax y +=,得k n m a a a ,,三数所在数列的通项公式为b an a n +=,可知k n m a a a ,,是以b an a n +=为通项的等差数列的第m 项,第n 项,第k 项。

必要性,已知k n m a a a ,,,分别是一等差数列的第m 项,第n 项,第k 项,设它们所在的数列首项为1a ,公差为d ,所以,0)()(0)1(0)(0)(1)1(1)1(1)1(1111111=----=-+----=-+-+-+=dk n kn dk m km dk a k d k n kn d k m k m d k a k d n a n d m a m a k a n a m k n m例4 已知等差数列n x x x lg ,lg ,lg 21的第r 项为s ,第s 项为r (0<r <s ),求n x x x +++ 21。

解:设等差数列的第n 项为n a ,由推论1得0111=n a n rss r得 022=---++s ra nr ns sa r n n ∴n r s a n -+=∴n r s x n -+=lg 即nrs nr s n x 101010+-+==∴)110(1091)101101101(10221-=+++=+++++nr s n r s n x x x推论2,若k n m a a a ,,分别为一公差d ≠0的等差数列的第m 项,第n 项,第k 项,则''',,kn m a a a 分别是另一等差数列的第m 项,第n 项,第k 项的充要条件是0111'''=k kn nm ma a a a a a证明(参见文献[2])。