13.3获得相干光方法杨氏双缝实验

- 格式:ppt

- 大小:914.00 KB

- 文档页数:9

杨氏双缝干涉装置产生两相干光的方法一、引言杨氏双缝干涉装置是一种经典的光学实验装置,可以产生两相干光。

它由两个狭缝、一块透镜和一个屏幕组成。

通过调整狭缝的位置和透镜的距离,我们可以观察到干涉条纹的出现。

本文将详细介绍杨氏双缝干涉装置产生两相干光的方法。

二、实验原理杨氏双缝干涉装置的原理是利用狭缝产生单色光源,并通过透镜将它们聚焦到屏幕上,形成明暗相间的条纹。

当两个狭缝之间距离相等时,它们产生的光波会在屏幕上相遇并产生交叠现象,形成明暗交替的条纹。

三、实验步骤1. 准备工作:将杨氏双缝干涉装置放在平稳的桌面上,并调整好透镜和狭缝的位置。

2. 开启单色光源:打开单色光源,并将其调整至合适亮度。

3. 调整狭缝位置:将两个狭缝的位置调整至相等,使它们之间的距离为λ/2,其中λ为单色光源的波长。

4. 调整透镜位置:将透镜放在两个狭缝和屏幕之间,并将其移动到合适的位置,使其能够将光线聚焦在屏幕上。

5. 观察干涉条纹:当光线通过狭缝和透镜后,会产生干涉现象。

观察屏幕上形成的明暗相间的条纹。

四、实验注意事项1. 在进行实验前,需要保证杨氏双缝干涉装置和单色光源处于稳定状态。

2. 在调整狭缝位置时,需要保证两个狭缝之间距离相等。

3. 在调整透镜位置时,需要保证光线能够聚焦在屏幕上。

4. 在观察干涉条纹时,需要注意环境光线对实验结果的影响。

五、实验结果分析通过杨氏双缝干涉装置产生的两相干光,在屏幕上可以看到明暗交替的条纹。

这些条纹是由于两个狭缝产生的单色光源相遇并产生交叠现象所形成的。

通过观察条纹的出现和排列方式,可以计算出单色光源的波长和两个狭缝之间的距离。

六、总结杨氏双缝干涉装置是一种简单而经典的光学实验装置,可以产生两相干光。

通过调整狭缝位置和透镜距离,我们可以观察到干涉条纹的出现。

在实验过程中,需要注意环境因素对实验结果的影响,并保证实验装置处于稳定状态。

实验六 杨氏双缝实验一、实验目的1.观察杨氏双缝干涉现象,认识光的干涉。

2.了解光的干涉产生的条件,相干光源的概念。

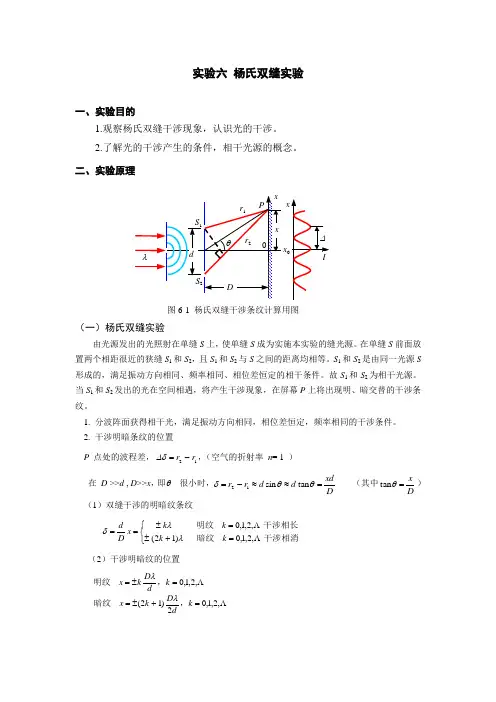

二、实验原理(一)杨氏双缝实验由光源发出的光照射在单缝S 上,使单缝S 成为实施本实验的缝光源。

在单缝S 前面放置两个相距很近的狭缝S 1和S 2,且S 1和S 2与S 之间的距离均相等。

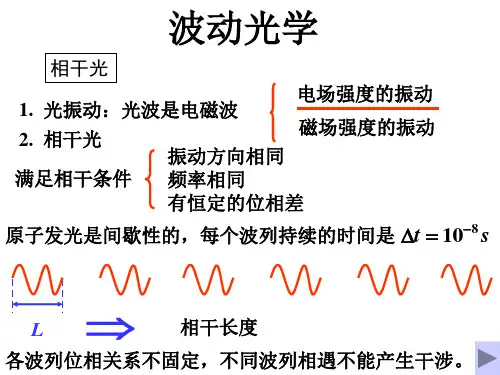

S 1和S 2是由同一光源S 形成的,满足振动方向相同、频率相同、相位差恒定的相干条件。

故S 1和S 2为相干光源。

当S 1和S 2发出的光在空间相遇,将产生干涉现象,在屏幕P 上将出现明、暗交替的干涉条纹。

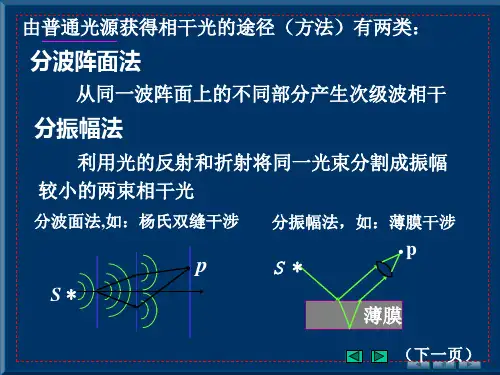

1. 分波阵面获得相干光,满足振动方向相同,相位差恒定,频率相同的干涉条件。

2. 干涉明暗条纹的位置P 点处的波程差,12r r -=δ∆,(空气的折射率 n = 1 ) 在 D >>d , D >>x ,即θ 很小时,D xd d d r r =≈≈-=θθδtan sin 12 (其中Dx=θtan ) (1)双缝干涉的明暗纹条纹干涉相消暗纹干涉相长明纹 ,2,1,0,2,1,0)12(==⎩⎨⎧+±±==k k k k x D dλλδ(2)干涉明暗纹的位置,2,1,02)12(,2,1,0=+±==±=k dD k x k d D kx ,暗纹,明纹λλ两相邻明纹或暗纹的间距都是dD x λ=∆ 其它 x 点的亮度介于明纹和暗纹之间,逐渐变化 综上所述,杨氏双缝干涉的特点:(1) 用分振幅法获得相干光,两束光初相位相同,均无半波损失;(2) 干涉明暗纹是等间距分布,相邻明纹间的距离与入射光的波长成正比,波长越小,条纹间距越小;(3) 若用白光照射,则在中央明纹(白光)的两侧将出现彩色条纹。

(二) 杨氏双缝干涉的光强分布狭缝S 1和S 2发出的光波单独到达屏上任一点B 处的振幅分别为A 1和A 2,光强分别为I 1和I 2,则根据叠加原理,两光波叠加后的振幅为:)cos(212212221ϕϕ-++=A A A A A两光波叠加后的光强为:)cos(2122121ϕϕ-++=I I I I I其中: λδπϕϕ212=-。

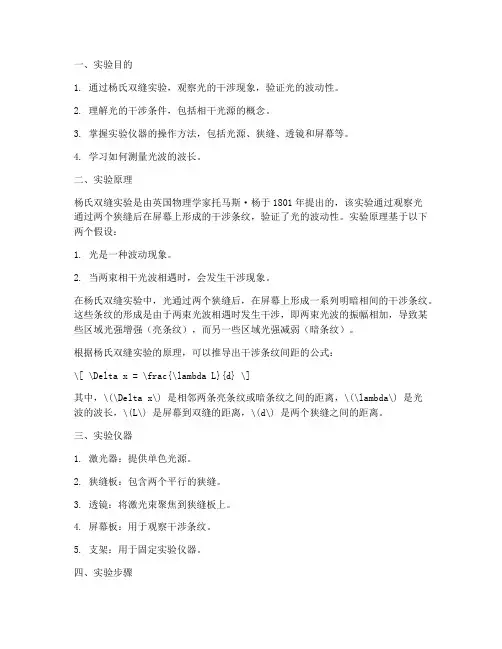

一、实验目的1. 通过杨氏双缝实验,观察光的干涉现象,验证光的波动性。

2. 理解光的干涉条件,包括相干光源的概念。

3. 掌握实验仪器的操作方法,包括光源、狭缝、透镜和屏幕等。

4. 学习如何测量光波的波长。

二、实验原理杨氏双缝实验是由英国物理学家托马斯·杨于1801年提出的,该实验通过观察光通过两个狭缝后在屏幕上形成的干涉条纹,验证了光的波动性。

实验原理基于以下两个假设:1. 光是一种波动现象。

2. 当两束相干光波相遇时,会发生干涉现象。

在杨氏双缝实验中,光通过两个狭缝后,在屏幕上形成一系列明暗相间的干涉条纹。

这些条纹的形成是由于两束光波相遇时发生干涉,即两束光波的振幅相加,导致某些区域光强增强(亮条纹),而另一些区域光强减弱(暗条纹)。

根据杨氏双缝实验的原理,可以推导出干涉条纹间距的公式:\[ \Delta x = \frac{\lambda L}{d} \]其中,\(\Delta x\) 是相邻两条亮条纹或暗条纹之间的距离,\(\lambda\) 是光波的波长,\(L\) 是屏幕到双缝的距离,\(d\) 是两个狭缝之间的距离。

三、实验仪器1. 激光器:提供单色光源。

2. 狭缝板:包含两个平行的狭缝。

3. 透镜:将激光束聚焦到狭缝板上。

4. 屏幕板:用于观察干涉条纹。

5. 支架:用于固定实验仪器。

四、实验步骤1. 将激光器、狭缝板、透镜和屏幕板按照实验要求放置在支架上。

2. 调整透镜,使激光束聚焦到狭缝板上。

3. 调整狭缝板,使两个狭缝平行且距离适中。

4. 调整屏幕板,使屏幕与狭缝板平行,并观察屏幕上的干涉条纹。

5. 记录屏幕上的干涉条纹间距,并计算光波的波长。

五、实验结果与分析1. 在实验过程中,成功观察到屏幕上的干涉条纹,验证了光的波动性。

2. 根据干涉条纹间距的测量结果,计算出光波的波长。

3. 通过实验结果,可以得出以下结论:- 光是一种波动现象。

- 干涉现象是光波的基本特性之一。

一、实验目的1. 理解杨氏双缝干涉现象的基本原理。

2. 掌握杨氏双缝干涉实验装置的基本结构及光路调整方法。

3. 观察双缝干涉现象,并掌握光波波长的一种测量方法。

二、实验原理杨氏双缝干涉实验是托马斯·杨于1801年设计的一个经典实验,用以证明光的波动性质。

实验原理基于光的干涉现象,即当两束相干光波相遇时,它们会相互叠加,形成明暗相间的干涉条纹。

实验中,单色光通过两个非常接近的狭缝后,在屏幕上形成干涉条纹。

干涉条纹的形成是由于两束光波在经过狭缝后发生相位差,从而产生干涉现象。

根据干涉条纹的间距,可以计算出光波的波长。

三、实验器材1. 杨氏双缝干涉仪一台(WSY-6-0.5mm)2. 测微目镜一个(0.01mm)3. 钠灯光源一套4. 硬纸板一块5. 刻度尺一把6. 画笔一支四、实验步骤1. 将杨氏双缝干涉仪放置在实验台上,调整至水平状态。

2. 将钠灯光源置于干涉仪的一端,调整光源位置,确保光束垂直照射到狭缝上。

3. 使用测微目镜观察干涉条纹,调整狭缝间距和屏幕距离,使干涉条纹清晰可见。

4. 使用刻度尺测量干涉条纹的间距,记录数据。

5. 改变狭缝间距和屏幕距离,重复实验步骤,记录不同条件下的干涉条纹间距。

6. 分析实验数据,计算光波的波长。

五、实验结果与分析1. 通过观察干涉条纹,可以清晰地看到明暗相间的干涉条纹,证明了光的波动性质。

2. 根据干涉条纹的间距,可以计算出光波的波长。

实验结果显示,钠光的波长约为589nm。

3. 改变狭缝间距和屏幕距离后,干涉条纹间距发生变化,说明干涉条纹间距与狭缝间距和屏幕距离有关。

六、实验总结1. 杨氏双缝干涉实验成功地证明了光的波动性质,为光的波动理论提供了有力证据。

2. 实验过程中,通过调整狭缝间距和屏幕距离,可以观察到不同条件下的干涉条纹,加深了对干涉现象的理解。

3. 本实验为光波波长的一种测量方法,具有较高的精度。

七、注意事项1. 实验过程中,注意保持干涉仪的稳定,避免振动影响实验结果。

【关键字】实验杨氏双缝实验报告篇一:杨氏双缝实验实验报告一,实验目的(1)观察杨氏双峰干涉现象,认识光的干涉。

(2)了解光的干涉产生的条件,相干光源的概念。

(3)掌握和熟悉各实验仪器的操作方法。

二,实验仪器9 :延伸架1:钠灯(加圆孔光阑)10:测微目镜架2:透镜L1(f=50mm)11:测微目镜3:二维架(sz-07)12:二维平移底座(sz-02)4:可调狭缝s(sz-27)13:二维平移底座(sz-02)5:透镜架(sz-08,加光阑)14:升降调节座(sz-03)6:透镜L2(f=150mm)15:二维平移底座(sz-02)7:双棱镜调节架(sz-41)16:升降调节座(sz-03)8:双缝三,实验原理由光源发出的光照射在单缝s上,使单缝s成为实施本实验的缝光源。

由杨氏双缝干涉的基本原理可得出关系式△x= Lλ/d,其中△x是像屏上条纹的宽度──相邻两条亮纹间的距离,单位用mm;L是从第二级光源(杨氏狭缝)到显微镜焦平面的距离,单位用mm;λ是所用光线的波长,单位用nm;d是第二级光源(狭缝)的缝距(间隔),单位用mm。

四:实验步骤(1)调节各仪器使光屏上出现明显的明暗相间的条纹。

(2)使钠光通过透镜L1汇聚到狭缝s上,用透镜L2将s成像于测微目镜分划板M 上,然后将双缝D置于L2近旁。

在调节好s,D和M的mm刻线平行,并适当调窄s 之后,目镜视场出现便于观察的杨氏条纹。

(3)用测微目镜测量干涉条纹的间距△x,用米尺测量双缝至目镜焦面的距离L,用显微镜测量双缝的间距d,根据△x=Lλ/d计算钠黄光的波长λ。

五:数据记录与处理数据表如下:M/条x1(mm)x2(mm x(mm)0.1400.220 1.168 1.449 0.200 1.649 1.245 0.680 1.028 1.1301.148 0.8302.178 2.100 1.111 2.657 2.512 1.632 1.630 1.7060.336 0.305 0.7 0.3255 0.7 0.336 0.31675 0.3 0.301 0.288λ(mm)0.000274039 0.000248755 0.000274582 0.000265475 0.000247668 0.0002740390.000258338 0.000258814 0.000245493 0.000234893 2 3 2 3 34 3 2 2r1(cm) r2(cm) d1(mm) d2(mm) r(cm) d(mm)62.70 62.80 62.75r的平均值:795.333333mm d的平均值:0.mm 根据公式△x=L*λ/d求得λ(如表所示),最后求得λ的平均值为0.000258209mm 注:以上数据均根据公式用Excel电子表格计算得出。

实验报告一、实验题目:杨氏双缝干涉实验二、实验目的:1、观察杨氏双缝干涉现象,认识光的干涉;2、了解光的干涉产生的条件,相干光源的概念;三、实验仪器:钠光灯,双缝,延伸架测微目镜,3个二维平移底座,2个升降调节座, 透镜L1,二维架,可调狭缝S ,透镜架,透镜L2,双棱镜调节架.四、实验原理:如图1所示,两个狭缝S 1、S 2长度方向彼此平行,单缝被照亮后相当于一线光源,发出以S 为轴的柱面波。

由于S 1和S 2关于S 对称放置,S 在S 1和S 2处激起的振动相同,从而可将S 1和S 2看看作两个同位相的相干波源,它们发出的光波在屏上相遇后发生相干叠加,出现了明暗相间的平行条纹——干涉条纹,干涉条纹反映了光的全部信息,干涉的对比度包含两列光振幅比的信息;条纹的形状和空间分布反映位相差的信息。

图1 杨氏双缝干涉实验1、条纹的位置分布S 1和S 2的间距为d,到光屏的距离为D 。

考察屏上一点P ,设S 1P=r 1,S 2P=r 2,因一般情况下d<<D,x<<D ,故两列光波到达相遇点P 处的波程差为θδsin 12d r r ≈-=出现明纹和暗纹的条件是暗纹明纹⋯=⋯=⎪⎩⎪⎨⎧-±±==,2,1,2,1,02)12(;sin k k k k d λλθδ式中k 称为干涉条纹的级次。

由于通常是在小角度范围内观察,则可以得到D x =≅θθtan sin代入可得明纹暗纹的位置是: 暗纹明纹⋯=⋯=⎪⎩⎪⎨⎧-±±=,2,1,2,1,02)12(;k k d D k k d D x k λλ则相邻明纹和暗纹的间距λd D x =∆上式说明,杨氏试验中相邻明纹或暗纹的间距与干涉条纹的级次无关,条纹呈等间距排列,如图2所示为双缝干涉条纹。

测出D 和d 及相邻间距,即可求得入射光的波长,杨氏正式利用这一办法最先测量光波波长的;红光约为7580nm ,紫光约为390nm 。