杨氏双缝干涉概述

- 格式:ppt

- 大小:878.00 KB

- 文档页数:16

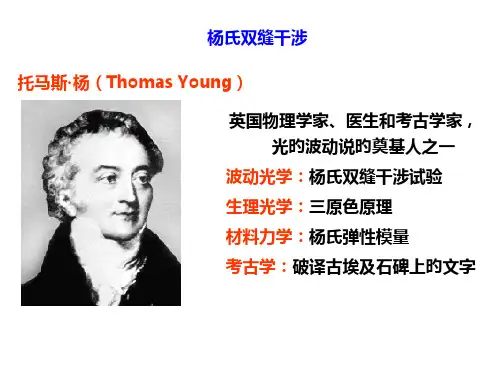

实验十九杨氏双缝干涉Experiment 19 Yang’s Double-slit Interference杨氏简介B rief introduction Thomas Young托马斯·杨(Thomas Young),英国物理学家、医师、考古学家,波动光学的伟大奠基人,在光学、生理光学、材料力学等方面都有重要的贡献。

杨氏实验以简单的装置和巧妙的构思就实现普通光源来做干涉,它不仅是许多其它光学的干涉装置的原型,在理论上还可以从中提许多重要的概念和启发,无论从经典光学还是从现代光学的角度来看,杨氏实验都具有十分重要的意义。

实验目的experimental purpose(1) 了解光波产生稳定干涉现象的条件.(2) 观察日光及单色光的双缝干涉图样Double-slit interference fringes.(3) 测定单色光的波长wavelength.实验原理experimental principle1.获得相干光源的方法——分波阵面法。

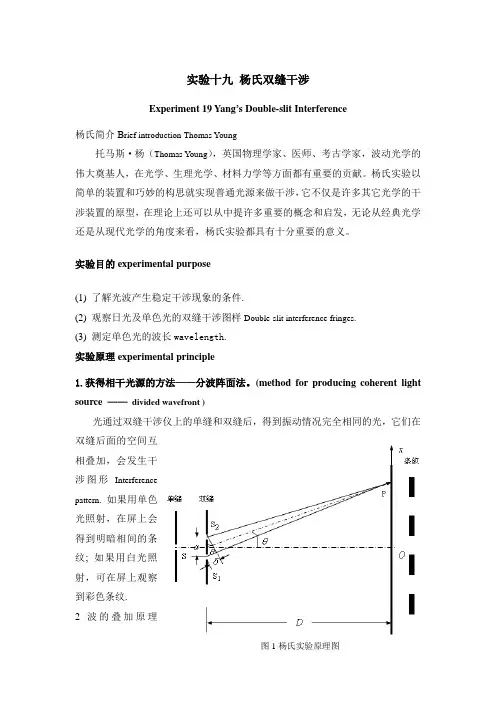

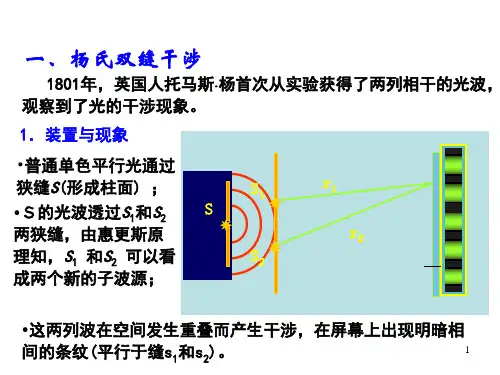

(method for producing coherent light source ——divided wavefront )光通过双缝干涉仪上的单缝和双缝后,得到振动情况完全相同的光,它们在双缝后面的空间互相叠加,会发生干涉图形Interferencepattern.如果用单色光照射,在屏上会得到明暗相间的条纹; 如果用白光照射,可在屏上观察到彩色条纹.2 波的叠加原理图1杨氏实验原理图(the superposition principle of wave)杨氏实验的装置如图1所示,在普通单色光源(如钠光灯)前面放一个开有小孔S 的,作为单色点光源。

在S 照明的范围内的前方,再放一个开有两个小孔的S 1和S 2的屏。

S 1和S 2彼此相距很近,且到S 等距。

根据惠更斯原理,S 1和S 2将作为两个次波向前发射次波(球面波spherical wave ),形成交迭的波场。

外界条件对杨式双缝干涉的影响摘要本文讨论了在杨氏双缝实验的基础下,不同入射方式、介质、光线下干涉条纹的变化。

1、引言1801年,杨氏巧妙的设计了一种把单个波阵面分解为两个波阵面以锁定两个光源之间的相位差的方法来研究光的干涉现象。

杨氏用叠加原理解释了干涉现象,在历史上第一次测定了光的波长,为光的波动学说的确立奠定了基础。

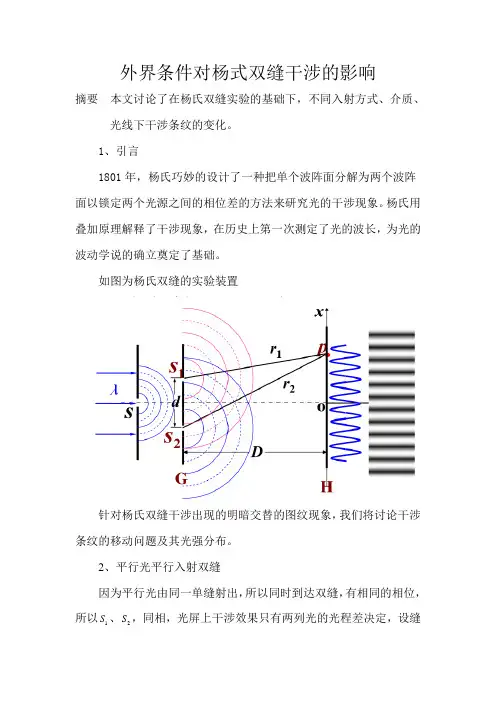

如图为杨氏双缝的实验装置针对杨氏双缝干涉出现的明暗交替的图纹现象,我们将讨论干涉条纹的移动问题及其光强分布。

2、平行光平行入射双缝因为平行光由同一单缝射出,所以同时到达双缝,有相同的相位,所以S、2S,同相,光屏上干涉效果只有两列光的光程差决定,设缝1屏距为D ,双缝间距为d ,分别从两缝到P 点距离为1r 、2r ,两列光的光程差为δ=21r r -≈d sin θ≈d/D x,当δ=±k λ(k=0,1,2,……)时为明纹中心,当δ=±(2k-1)λ/2(k=1,2,3……)为暗纹中心,则 明纹中心:x=±k λ D/d (k=0,1,2……) 暗纹中心:x=±(2k-1)λ/2 D/d (k=1,2,3……) 条纹等间距,且相邻明纹(暗纹)间距为:△x=D/d λ。

3、平行光斜入射双缝若平行光与水平面夹角α射向双缝,则此时1S 、2S 不再是同相点,2S 与S 初相相同,所以考虑两点的光程差时须考虑1S 到S 的距离,设为△1r ,2S 到S 的距离为△2r ,则 △r=△1r -△r2≈d sin θ-d sin α明纹中心:x=±k λ D/d+D sin α(k=0,1,2,……)暗纹中心:x=±(2k-1)λ/2 D/d + D sin α(k=1,2,3……) 条纹间距:△x=D/d λ由以上可知:平行光以α角斜射入双缝时,1S 、2S 初相位不同,所以零级明纹不在光屏中央,所有条纹发生平移,但间距不变。

4、介质变化对双缝干涉的影响(1)用透明介质折射率为n(n 〉1)的介质遮住1S , 双缝在插入透明介质后中央明纹上移,此时光程差δ= 2r - [( n-1)d+1r ]=12r r --(n-1)d,中央条纹满足的光程差的条件:δ=k λ=d/D x=0,即12r r --(n-1)d=0,则k'=(n-1) d/λ, x'=D(n-1),可得:k'>0,x'>0。

波动光学实验系列之杨氏双缝干涉

一、引言

波动光学实验一直是光学领域中的重要研究方向,其中杨氏双缝干涉实验是一种经典的实验现象。

本文将介绍杨氏双缝干涉实验的原理、实验装置及其应用。

二、实验原理

杨氏双缝干涉实验是利用光的波动性质进行研究的实验。

在这个实验中,一束光线通过两个密接的缝隙后,形成交替明暗条纹的干涉图样。

这种干涉现象可以用光的波动理论来解释,根据叠加原理,两个波的相位差会决定光的干涉效应。

三、实验装置

杨氏双缝干涉实验的实验装置主要包括光源、双缝光栅、透镜和屏幕。

光源产生一束平行光,通过双缝光栅后,光线经过透镜成像在屏幕上,观察者可以看到干涉条纹的形成。

四、实验过程

在进行杨氏双缝干涉实验时,首先需要调整光源和双缝光栅的位置,使得光线通过双缝形成干涉条纹。

然后调整透镜的位置和焦距,使得干涉条纹清晰可见。

最后观察屏幕上的干涉条纹,并记录实验现象。

五、实验应用

杨氏双缝干涉实验不仅是一种经典的光学实验,还具有广泛的应用价值。

在现代科学研究中,杨氏双缝干涉实验常被用于测量光波的波长、验证光的波动性质,以及研究干涉现象对光学元件的影响等方面。

六、结论

通过对杨氏双缝干涉实验的介绍,我们可以更深入地了解光的波动性质和干涉现象。

这一实验不仅展示了光学的精彩世界,还为我们理解光的本质提供了重要的实验依据。

希望通过这篇文档,读者能够对光学实验有一个更加全面的认识。

以上是关于波动光学实验系列之杨氏双缝干涉的简要介绍,希望能为您带来有价值的信息。

杨氏双缝干涉实验的解析杨氏双缝干涉实验是用来研究光的波动性质的一种经典实验。

1821年,法国物理学家杨廷铭进行了这一实验,从而验证了光的波动性。

在杨氏双缝干涉实验中,杨廷铭使用的装置非常简单。

他在一块遮光板上开了两个小孔,将其与一个光源相距很远的位置。

光通过这两个小孔后,形成了两束光,分别通过两个缝隙。

这两束光线在屏幕上交叠形成干涉条纹,从而展示出光的干涉现象。

在干涉条纹中,存在明暗相间的条纹,也就是干涉的最明亮和最暗的部分。

这种条纹的出现是由于两束光线的干涉引起的。

当两束光线波峰和波谷处于相位一致时,它们会加强彼此的光强,形成明亮的区域;当波峰和波谷处于相位相反时,它们会相互抵消,形成暗区。

这种现象正好符合光的波动性质。

杨氏双缝干涉实验对于揭示光的波动性质具有重要意义。

它证明了光既可以作为粒子来解释,也可以作为波来解释。

在实验中,光作为波动着,经过两个缝隙后,波峰和波谷的干涉形成了各种干涉条纹。

这表明光可以同时存在于不同的状态中,即既有波动性又有粒子性。

干涉条纹的间距和光的波长有关。

根据杨廷铭的实验和理论推导,干涉条纹的间距与光的波长成反比。

因此,通过测量条纹的间距,可以得到光的波长。

这为后来的实验提供了重要的基础,也有助于人们对光的性质有更深入的认识。

杨氏双缝干涉实验不仅可以用来研究光的波动性,还可以应用于其他领域。

例如,在材料科学中,可以利用干涉效应来测量材料的薄膜厚度;在生物医学中,干涉显微镜可以用来观察细胞的结构和组织的变化。

此外,杨氏双缝干涉实验还可以用来研究其他波动现象,如声波、水波等。

这些波动现象也具有干涉效应,可以通过类似的实验方法进行研究。

总结起来,杨氏双缝干涉实验是一个经典的实验,它通过观察光的干涉现象来验证光的波动性质。

这一实验的成功为后来的科学研究提供了宝贵的数据和理论基础,也有助于深入理解光及其他波动现象的性质。

它的应用也广泛存在于各个领域中,为人们解决问题提供了有力的工具和手段。

杨氏双缝干涉的原理与应用1. 引言干涉是一种重要的光学现象,在光学领域有着广泛的应用。

其中,杨氏双缝干涉是最经典的一种干涉现象。

杨氏双缝干涉通过两条狭缝间的光波干涉,形成一系列亮暗的干涉条纹,从而揭示了光的波动性质。

本文将介绍杨氏双缝干涉的原理与应用。

2. 原理杨氏双缝干涉的原理基于相干光波的干涉现象。

当一束波长为λ的平行光照射到两条缝隙上时,光波通过缝隙后形成两个次波源。

这两个次波源会互相干涉,形成一系列亮暗的干涉条纹。

2.1 干涉条纹的产生当两个次波源之间的光程差为整数倍的波长时,两个次波会处于同相位,产生亮纹;当光程差为半整数倍的波长时,两个次波会处于反相位,产生暗纹。

通过调节光程差,可以得到一系列平行的亮暗条纹。

2.2 干涉条纹的间距干涉条纹的间距可以由下式计算得到:d·sinθ=m·λ其中,d为两个狭缝之间的距离,θ为条纹的夹角,m为干涉级次,λ为光波的波长。

3. 应用杨氏双缝干涉不仅仅是一种理论上的现象,还具有广泛的应用。

3.1 光学仪器中的应用杨氏双缝干涉被广泛应用于各种光学仪器的设计与制造中。

例如,在激光干涉仪中,利用杨氏双缝干涉原理可以精确测量物体的长度、形状等参数。

此外,杨氏双缝干涉在光学显微镜、干涉滤波器、光栅等仪器中也有重要的应用。

3.2 光波性质的研究通过杨氏双缝干涉实验,可以研究光的波动性质。

例如,通过观察条纹的形态和间距,可以确定光波的波长。

同时,可以通过改变光波的波长、光源的亮度等参数,研究光的干涉条件以及光的传播规律。

3.3 光学图像处理杨氏双缝干涉可以应用于光学图像处理技术中。

通过处理干涉条纹的图像,可以实现精确的测量、成像等功能。

例如,通过杨氏双缝干涉图像的处理,可以实现三维形貌的测量和重构。

此外,在光学图像的传输、复原和复制等方面也有一定的应用。

4. 总结杨氏双缝干涉是一种经典的干涉现象,通过狭缝间的光波干涉产生一系列亮暗的干涉条纹。

它不仅仅是一种理论现象,还具有广泛的应用。

1、杨氏双缝干涉(1)杨氏简介托马斯·杨(Thomas Young),英国物理学家、医师、考古学家,波动光学的伟大奠基人,在光学、生理光学、材料力学等方面都有重要的贡献。

●波动光学——双缝干涉十八世纪前后,牛顿的“光的微粒说”在光学研究中占统治地位。

杨氏在德国留学期间便对光的微粒说提出了怀疑。

他在哥丁根的博士论文中提出了关于声和光都是波动,不同颜色的光和不同频率的声都是一样的观点。

他认为,正如惠更斯以前所说的那样,光是一种波动。

1801年,杨氏出版了《声和光的实验和探索概要》一书,系统地论述了光的波动观点,向牛顿提出了挑战。

杨氏认为,解释强光和弱光的传播速度一样,用波动说比用微粒说更有效。

他还证明了惠更斯在冰洲石中所看到的双折射现象是正确的。

为了证实光的波动说的正确性,托马斯·杨用非常巧妙的方法得到了两个相干光源,并进行了著名的光的干涉实验。

他最初的实验方法是用强光照射小孔,以孔作为点光源,发出球面波,在离开小孔一定距离的地方放置另外两个小孔,它们把前一小孔发出的球面波分离成两个很小的部分作为相干光源。

于是在这两个小孔发出的光波相遇区域产生了干涉现象,在双孔后面的屏幕上得到了干涉图样。

●生理光学——三原色原理托马斯·杨在生理光学方面也有深入的研究。

他的光学理论研究也是从这里开始的。

他把光学理论应用于医学之中,奠定了生理光学的基础。

他提出了眼睛观察不同距离的物体是靠改变眼球水晶体的曲度来调节的观点,这是最早的眼睛光学原理的解释。

他还提出了人们对颜色的辨别是由于视网膜上有几种不同的结构,分别感受红、绿、蓝光线的假设,以此可以说明色盲的成因。

他还建立了三原色原理,认为一切色彩都是有红、绿、蓝三种原色按不同的比例混合而成的。

这一原理已成为现代颜色理论的基础。

●材料力学——杨氏模量托马斯·杨在材料力学方面最早提出弹性模量的概念,并认为剪应力也是一种弹性形变。

后来以他的名字命名了弹性模量,称为杨氏模量。

杨氏双缝干涉问题浅析杨氏双缝干涉问题是物理学中的经典问题,它揭示了光的波动性质并为光学领域的研究提供了重要的理论基础。

通过对杨氏双缝干涉问题的研究,我们可以更深入地了解光的波动性质以及光的干涉现象。

本文将对杨氏双缝干涉问题进行浅析,探讨其基本原理、实验现象和在实际应用中的意义。

一、基本原理杨氏双缝干涉问题是由英国物理学家托马斯杨在1801年提出的。

在杨氏双缝干涉实验中,光线通过两个紧密排列的狭缝,然后在屏幕上形成干涉条纹。

这些干涉条纹的出现是由于光的波动性质和波动的叠加效应所导致的。

由于光是一种电磁波,它具有波长和频率,因此会表现出波动的特性。

在杨氏双缝干涉实验中,当两束光通过两个狭缝后,它们会在屏幕上产生交替的明暗条纹。

这些明暗条纹的形成是由于两束光的波峰和波谷之间会发生叠加,从而形成增强和抵消的效应。

这种叠加效应导致了明暗条纹的形成,这就是光的干涉现象。

在实际的杨氏双缝干涉实验中,通常会使用激光作为光源,以确保光的波长一致。

通过细致调整两个狭缝的位置和光的入射角度,可以得到清晰的干涉条纹。

这些干涉条纹的间距和亮度可以通过光的波长和光的强度来解释,这为我们研究光的波动性质提供了重要的实验依据。

除了使用激光作为光源外,实验中还需要一块屏幕来观察干涉条纹的形成。

在观察干涉条纹时,可以发现它们是交替出现的明暗条纹,这与光的波动性质和波动的叠加效应是一致的。

杨氏双缝干涉实验为我们深入了解光的波动性质提供了重要的实验现象。

在实际的应用中,杨氏双缝干涉问题也被广泛运用于光学仪器的设计和制造。

例如在激光技术中,通过利用光的干涉现象可以实现激光器的频率稳定和调谐,从而提高激光器的性能和精度。

在光学成像和光学通信领域,杨氏双缝干涉问题也有着重要的应用价值,它可以被用于设计高分辨率的光学成像系统和高精度的光通信器件。

杨氏实验与双缝干涉杨氏实验和双缝干涉是物理学中重要的实验现象,揭示了光的波动性。

通过这两个实验,科学家们深入研究了光的性质以及波动理论。

本文将对杨氏实验和双缝干涉进行介绍和解释。

杨氏实验,也被称为杨氏干涉实验,是由英国科学家托马斯·杨于1801年首次进行的实验。

这个实验通过将一束单色光引入一块波动性较强的金属板,光在金属板上发生衍射现象,形成一系列亮暗相间的光纹条纹。

这些纹条可以用于测量光的波长以及其他光学性质。

杨氏实验证明了光有波动性,支持了波动理论的观点。

而双缝干涉实验是另一个重要的实验,它是由托马斯•杨于1801年进行的。

这个实验使用两个极其接近的缝隙,将一束单色光照射到通过缝隙后,在屏幕上形成干涉条纹。

这些条纹是由光的波长和缝隙间距共同决定的,如果波长和间距匹配,会形成明暗相间的条纹,这个现象被称为干涉。

这个实验进一步证实了光的波动性,并帮助科学家们研究光波的性质和行为。

这两个实验的解释可以用波动理论来进行。

波动理论认为,光是一种电磁波,具有波长、频率和振幅等特性。

光的传播可以像水波一样。

当光遇到一个障碍物,比如狭缝或物体边缘时,它会发生衍射现象。

衍射可以解释杨氏实验和双缝干涉中观察到的光的波纹现象。

双缝干涉实验证实了波动性是光的本质特性之一,同时引发了一些重要的研究和发现。

例如,当科学家进行实验时,他们发现当光通过双缝时,光的干涉模式与它通过单个缝隙或多个缝隙时不同。

这个发现引发了对光的粒子性和波粒二象性的深入研究。

其结果被归纳为“光是既有波动性又有粒子性”。

杨氏实验和双缝干涉的应用范围非常广泛。

它们不仅在光学领域中有重要应用,还用于物理学和量子力学中的相关研究。

通过对干涉现象的观察和分析,科学家们可以研究光的波动性和特性,也可以应用到其他波动现象的研究中。

总结起来,杨氏实验和双缝干涉是物理学中两个重要的实验现象,它们揭示了光的波动性质,证实了光同时具有粒子性和波动性。

通过这些实验的研究,我们可以更深入地了解光的本质以及物理学中的其他相关问题。

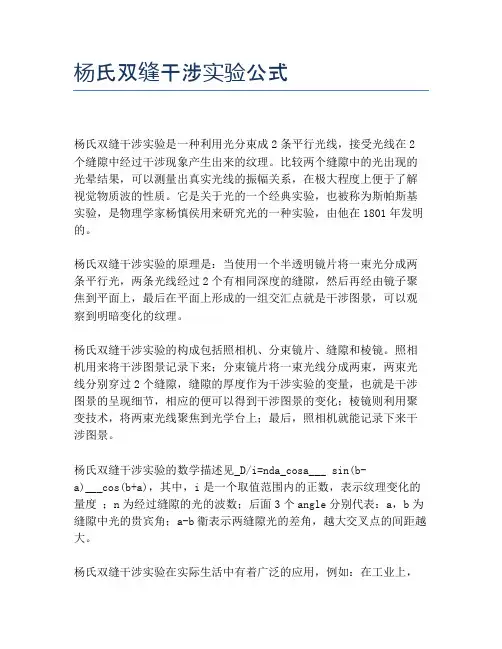

杨氏双缝干涉实验公式杨氏双缝干涉实验是一种利用光分束成2条平行光线,接受光线在2个缝隙中经过干涉现象产生出来的纹理。

比较两个缝隙中的光出现的光晕结果,可以测量出真实光线的振幅关系,在极大程度上便于了解视觉物质波的性质。

它是关于光的一个经典实验,也被称为斯帕斯基实验,是物理学家杨慎侯用来研究光的一种实验,由他在1801年发明的。

杨氏双缝干涉实验的原理是:当使用一个半透明镜片将一束光分成两条平行光,两条光线经过2个有相同深度的缝隙,然后再经由镜子聚焦到平面上,最后在平面上形成的一组交汇点就是干涉图景,可以观察到明暗变化的纹理。

杨氏双缝干涉实验的构成包括照相机、分束镜片、缝隙和棱镜。

照相机用来将干涉图景记录下来;分束镜片将一束光线分成两束,两束光线分别穿过2个缝隙,缝隙的厚度作为干涉实验的变量,也就是干涉图景的呈现细节,相应的便可以得到干涉图景的变化;棱镜则利用聚变技术,将两束光线聚焦到光学台上;最后,照相机就能记录下来干涉图景。

杨氏双缝干涉实验的数学描述见_D/i=nda_cosa___ sin(b-a)___cos(b+a),其中,i是一个取值范围内的正数,表示纹理变化的量度;n为经过缝隙的光的波数;后面3个angle分别代表:a,b为缝隙中光的贵宾角;a-b衞表示两缝隙光的差角,越大交叉点的间距越大。

杨氏双缝干涉实验在实际生活中有着广泛的应用,例如:在工业上,可用杨氏双缝干涉实验来测量镜子和镜片的高度,以及它们的表面的曲面特性,这样就可以更精确地测量出它们的与光有关的特性;在医学上,杨氏双缝干涉实验也可以在荧光显微镜中研究出细胞结构,查看它们的形状、大小,也便于更准确的探测出细胞内部的构成元素;在天文学中,杨氏双缝干涉实验也可用于测量太阳的光的特性,以及在望远镜中。

杨氏双缝干涉干涉是光学中一种常见的现象,它制约着光的传播以及我们对光的理解。

其中,杨氏双缝干涉是经典的干涉实验之一。

本文将通过对杨氏双缝干涉的解析,详细介绍其原理、实验步骤以及实验结果。

一、杨氏双缝干涉原理杨氏双缝干涉是指当光通过两个紧密且等宽的缝隙时,光的波动特性导致的一种干涉现象。

当光线通过两个缝隙时,它们会发生干涉,交叠形成一系列亮暗条纹。

这是因为光的波动特性使得每个缝隙都成为了一个次级光源,这些次级光源形成的波前在空间中相互干涉,产生了不同的干涉图案。

二、实验步骤1. 准备实验装置:首先,需要准备一个光源、一个狭缝、一个屏幕以及一台可调节的显微镜。

将光源置于较远的位置,将狭缝置于光源与屏幕之间,确保光线能够通过狭缝均匀地照射在屏幕上。

2. 调整狭缝宽度:调整狭缝的宽度,使其尽量保持均匀并且两个缝隙之间的距离相等。

3. 观察干涉图案:将显微镜对准屏幕上的干涉图案,并调节焦距。

通过显微镜观察,将会看到一系列明暗相间的条纹。

这些条纹是由缝隙产生的次级光源交叠形成的。

三、实验结果杨氏双缝干涉实验的观察结果是一系列条纹,其特点如下:1. 条纹间距:相邻两条亮纹或暗纹之间的距离相等,且依赖于光源波长以及缝隙间距,可以通过公式Δx = λL/d计算得到,其中Δx为条纹间距,λ为光源波长,L为狭缝到屏幕的距离,d为缝隙间距。

2. 条纹明暗:亮纹代表光的增强,暗纹代表光的减弱。

这是因为两个缝隙发出的光波在某些方向上相互增强,形成亮纹;而在其他方向上相互抵消,形成暗纹。

3. 干涉级数:根据实验结果,可以观察到不同级别的干涉条纹。

首先出现的为一级暗纹与一级亮纹,然后是二级暗纹与二级亮纹,以此类推。

干涉级数越高,条纹越密集。

四、应用与意义杨氏双缝干涉实验是光学研究中的重要实验之一,它具有以下应用与意义:1. 验证光的波动理论:杨氏双缝干涉实验结果可以很好地验证光的波动性质。

实验证实了平面波的效应以及波的叠加原理。

杨氏双缝干涉实验原理

杨氏双缝干涉实验是一种实验性的光学实验,通过变换激光源的频率和波长,来测量

和计算物体的物理参数。

它的原理和实验方法是根据 1887 年由电磁学家马克斯·吕

多·杨发表的经典实验,又称“双缝镜实验”,以及其后续发展所构建出来的。

最初,它

被用来测量光波的波长,后来发展为一种被用来测量和理解物理参数的实验方法。

它的原理可以概括如下:将一束激光光束从一个板条经过反射,首先在第一个双面反

射镜(称为双缝镜)之前分割,然后分别发射到第二个双面反射镜的两个平行的缝之间,

然后再被反射回第一个双面反射镜,最终分别被两个双面反射镜反射出来,成为一列平行

光束经过一定的距离后,可以交叉组合成一个新的信号结构。

这个新的信号结构取决于原

始激光光束的激光频率,以及两个双面反射镜之间的距离。

根据交叉组合信号结构的明暗

度变化,我们可以确定对应的激光波长以及两个双面反射镜之间的距离。

杨氏双缝干涉实验可以通过改变激光源的频率和波长以及两个双面反射镜之间的距离,来用于测量和计算物体的物理参数,例如块体的折射率、反射率、衍射率,覆盖物折射层

的厚度,介质的厚度,电极的间距,裂纹的深度和折射率等。

由于其原理简单、变量可调,并能够灵敏地检测物体的物理参数,因此杨氏双缝干涉实验在物理学,材料科学,光学和

化学等领域中应用非常广泛。

杨氏双缝干涉原理的应用1. 引言杨氏双缝干涉原理是一种重要的光学原理,通过光的干涉现象,可以用于测量光的波长、测量物体的尺寸、以及实现光的调制等应用。

本文将介绍杨氏双缝干涉原理的基本原理和其在实际应用中的一些例子。

2. 杨氏双缝干涉原理的基本原理杨氏双缝干涉实验是利用光的波动特性进行的一种干涉实验。

实验中,将一束单色光通过一个狭缝,然后分成两束光线通过两个狭缝,最后在屏幕上产生干涉条纹。

这些干涉条纹是由于两束光线的相干叠加而形成的。

杨氏双缝干涉实验的原理可以简单描述如下:1.光线经过单缝,射出的光线形成一个点源。

2.这个点源经过两个狭缝后,形成两个次级波源,它们在屏幕上相遇并形成干涉条纹。

3.干涉条纹的亮度和暗度由光的干涉现象决定,具体取决于两个光线的相位差。

3. 杨氏双缝干涉原理的应用3.1 测量光的波长由于杨氏双缝干涉实验的干涉条纹的间距与光的波长有关,因此可以利用双缝干涉原理来测量光的波长。

我们可以通过测量干涉条纹的间距和其他已知参数来计算光的波长。

3.2 测量物体的尺寸利用杨氏双缝干涉原理可以测量物体的尺寸。

例如,我们可以在待测物体前方放置一个光源和双缝装置,在屏幕上观察到物体的干涉条纹。

通过测量干涉条纹的间距和其他已知参数,可以计算出物体的尺寸。

3.3 光的调制杨氏双缝干涉原理还可以用于光的调制。

通过在其中一个狭缝上放置一个可调节的振动器,可以改变其中一个次级波源的相位,从而改变干涉条纹的亮度和暗度。

这可以用于光的调制和光的通信等领域。

3.4 光学薄膜的测量杨氏双缝干涉原理也可以用于测量光学薄膜的厚度。

当光通过光学薄膜后,在屏幕上观察到的干涉条纹发生了变化。

通过测量干涉条纹的变化以及其他已知参数,可以计算出光学薄膜的厚度。

3.5 光学相干层析成像杨氏双缝干涉原理还可以用于光学相干层析成像。

通过在其中一个狭缝上放置一个光子分割板,可以分割光为相干光。

利用这种特性,可以实现对生物组织的非侵入性成像,具有广泛的应用前景。

光的干涉实验杨氏双缝干涉光的干涉实验是研究光的波动性质的重要方法之一。

其中,杨氏双缝干涉实验是最经典的实验之一,通过该实验可以观察到光的干涉现象,并且得到一些关于光波性质的重要结论。

一、实验原理杨氏双缝干涉实验的原理是基于光的波动性。

当光通过两个非常接近的狭缝时,光波通过两个狭缝后,会出现干涉现象。

干涉是波动现象的一个重要性质,当两个波源的波峰和波谷相遇时,波峰与波峰之间发生叠加,波谷与波谷之间也发生叠加,从而形成干涉条纹。

二、实验装置杨氏双缝干涉实验的装置主要包括:光源、夹具、调节装置、双缝屏、屏幕等。

其中,光源可以是单色光源或者白光源,夹具用于固定双缝屏,调节装置用于控制双缝宽度和间距,屏幕用于接收干涉条纹。

三、实验步骤1. 首先,将双缝屏固定在夹具上,并将夹具放置在光源前方。

2. 通过调节装置,控制双缝的宽度和间距,使其适合实验需求。

3. 在双缝屏的后方放置一块屏幕,用于接收干涉条纹。

4. 打开光源,使其射出光线,通过双缝后,光线将会在屏幕上形成干涉条纹。

5. 观察屏幕上的干涉条纹,记录实验结果。

四、实验结果与结论通过杨氏双缝干涉实验,我们可以观察到以下实验结果:1. 干涉条纹是等间距的明暗条纹,明条纹和暗条纹依次交替出现。

2. 干涉条纹的宽度与光波的波长有关,波长越短,条纹越狭窄。

3. 干涉条纹的间距与双缝间距成反比,双缝间距越大,条纹间距越小。

通过以上实验结果,我们可以得出以下结论:1. 光具有波动性质,通过杨氏双缝干涉实验可以观察到光波的干涉现象。

2. 杨氏双缝干涉实验验证了光的波动性和波动理论。

3. 干涉条纹的特征参数可以用来测量光波的波长和双缝间距。

五、应用与展望杨氏双缝干涉实验不仅仅用于研究光的波动性质,还可以应用于其他领域。

1. 光学仪器的校准:通过测量干涉条纹的特征参数,可以对光学仪器的性能进行校准,提高仪器的精确度。

2. 先进材料的表征:利用干涉条纹的测量方法,可以对材料的薄膜厚度、折射率等进行表征,为材料设计和制备提供重要参考。

光的干涉实验杨氏双缝实验光的干涉实验——杨氏双缝实验光的干涉实验是一种经典的实验方法,可以揭示光的波动性质和干涉现象。

其中,杨氏双缝实验被认为是最经典的光的干涉实验之一。

本文将详细介绍杨氏双缝实验的原理、装置及实验结果,并探讨光的干涉现象对科学研究和技术应用的重要性。

一、实验原理杨氏双缝实验利用光的波动性质,在一个屏上设置两个极为接近的狭缝,通过狭缝射过来的光波经过衍射会形成一组干涉条纹。

这一实验可以用来研究光的波动性质、光的干涉现象以及相关的光学量。

二、实验装置杨氏双缝实验装置由光源、双缝、银屏、接收屏以及适当的调节装置组成。

光源通常选择单色光源,如激光,以保证光的单色性。

双缝间距需保持一定的宽度,一般使用可调的双缝装置。

银屏位于双缝与接收屏之间,能够有效地接收和记录干涉条纹。

三、实验结果通过杨氏双缝实验可以观察到一系列干涉条纹。

这些干涉条纹形式多样,呈现出明暗相间、交替出现的特点。

具体的干涉条纹形态与双缝间距、光波长度等因素有关。

实验中可以通过调节双缝间距和光源位置等参数,观察不同情况下的干涉条纹变化,进一步探究光的波动性质。

四、干涉现象的意义光的干涉现象在科学研究和技术应用中具有重要的意义。

首先,它验证了光的波动性质,支持了波动光学理论。

其次,通过干涉现象可以测量材料的薄膜厚度、表面形貌等物理性质。

再次,基于干涉现象的应用如全息术、干涉测量等在科学研究和工程技术领域都有广泛的应用。

五、光的干涉实验的进一步研究除了杨氏双缝实验,在光的干涉实验中还可以采用其他实验方法,如杨氏双棱镜实验、两个反射镜的干涉实验等。

这些实验方法更进一步揭示了光波的性质和干涉现象的规律。

此外,光的干涉实验还可以与其他实验方法相结合,如杨氏双缝实验与贝尔干涉仪的组合应用等,以进一步深入研究光的干涉现象和光学量的测量。

光的干涉实验的发展历程是科学研究和技术进步的重要组成部分。

通过不断深入探索和实验验证,我们可以更好地理解和应用这一现象,推动光学领域的发展。