核医学

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:7

核医学汇总1、核医学的定义:是一门研究核素和核射线在医学中的应用及其理论的学科,即应用放射性核素及其标记化合物或生物制品进行疾病诊治和生物医学研究。

在反映脏器或组织的血流、受体密度和活性、代谢、功能变化方面有独特的优势。

2、核医学的分类:实验核医学和临床核医学3、实验核医学:利用核技术探索生命现象的本质和物质变化规律,其内容主要包括核衰变测量、标记、示踪、体外放射分析、活化分析和放射自显影等。

4、临床核医学:是利用开放型放射性核素诊断和治疗疾病的临床医学学科,由诊断和治疗两部分组成。

5、临床核医学分类:诊断核医学和治疗核医学6、诊断核医学:包括以脏器显像和功能测定为主要内容的体内(in vivo)诊断法和以体外放射分析为主要内容的体外(in vitro)诊断法。

7、治疗核医学:是利用放射性核素发射的核射线对病变进行高度集中照射治疗。

8、核医学的特点:1、安全、无创2、分子功能现象3、超敏感和特异性强4、定量分析5、同时提供形态解剖和功能代谢信息。

9、分子功能影像:核医学功能代谢显像是现代医学影像的重要组成内容之一,其显像原理与X线、B超、计算机体层摄影(CT)和核磁共振(MR)等检查截然不同,它通过探测接收并记录引入体内靶组织或器官的放射性示踪物发射的γ射线,并以影像的方式显示出来,这不仅可以显示脏器或病变的位置、形态、大小等解剖学结构,更重要的是可以同时提供有关脏器和病变的血流、功能、代谢甚至是分子水平的化学信息,有助于疾病的早期诊断。

单光子发射型计算机断层仪(SPECT)和正电子发射型计算机断层仪(PET)10、锝-99m(99mTc)特点:核性能优良,为纯γ光子发射体,能量140keV,T1/2为6.02h,99mT c是现象检查中最常用的放射性核素。

11、氟[18F]脱氧葡萄糖(18F-FDG)是目前临床应用最为广泛的正电子放射性药物。

131I是治疗甲状腺疾病最常用的放射性药物12、放射核素发生器是从长半衰期的核素(称为母体)中分离短半衰期的核素(称为子体)的装置。

核医学的名词解释核医学是应用核技术在医学诊断和治疗中的一门学科。

它利用放射性同位素标记的生物分子进入体内,通过检测和分析它们的放射性衰变过程,来获得人体内部器官的结构、功能以及代谢情况等信息,从而达到对疾病进行早期诊断和治疗的目的。

核医学主要包括放射性同位素的制备及其标记、医学影像学和生物学等方面内容。

在核医学诊断中,常见的影像学技术有放射性核素显像、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射断层扫描(PET)。

这些技术通过将放射性同位素标记的生物分子注射到患者体内,利用放射性同位素的放射性衰变来探测和分析患者的器官结构和功能状态。

放射性核素显像是核医学中最早也是最常用的技术之一,它是通过摄取或注射放射性同位素来探测人体内脏器官的功能状态。

比如,甲状腺扫描常用于评估甲状腺的功能和结构,心脏显像则可以用来观察心肌供血和心脏功能状况。

这些显像技术通过测量放射性同位素在患者体内的分布来反映不同器官的代谢活性,从而帮助医生进行疾病的诊断。

而SPECT和PET则在核医学诊断中扮演着更加精确和敏感的角色。

SPECT通过测量单光子的发射能量和位置,可以提供三维的断层影像,用于心脏、脑部等多个器官的检查,尤其是对于功能性异常的早期诊断具有重要价值。

PET则通过注射放射性同位素标记的生物分子,如葡萄糖等,以观察其在患者体内的分布和代谢情况。

PET可以非常精确定位和定量分析器官细胞的代谢活性,对于肿瘤、心血管和神经系统等多种疾病的早期诊断和治疗监测起到至关重要的作用。

此外,核医学还在放射性同位素治疗方面有着广泛的应用。

放射性同位素治疗是利用放射性药物直接或间接杀死和控制肿瘤细胞的方法。

与传统的手术、放疗和化疗相比,放射性同位素治疗具有创伤小、疗效高、副作用少等优势。

比如,对于甲状腺功能异常、骨转移的癌症患者,可以通过摄取放射性碘或其他放射性核素来破坏甲状腺或骨转移灶,达到治疗的目的。

在核医学领域,还有一些常用的术语和技术需要了解。

核医学定义

核医学是研究核素在生物体内的分布、代谢及其应用的学科。

它是核科学与医学的交叉领域,主要应用于放射性药物的制取、核素显像、放射性治疗等方面,已成为现代医学的不可或缺的一部分。

一、核医学的起源

核医学的诞生源于20世纪40年代的研究。

当时,原子弹爆炸和放射性同位素的应用使人们开始关注放射性物质在人体内的行为,尤其是在癌症等疾病诊断和治疗方面的应用。

二、核医学的应用

核医学的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:

1. 核医学显像:通过注射放射性药物,可以观察到有关器官或组织的代谢状态和血流情况,进而对疾病做出更为准确的诊断。

2. 核医学治疗:通过放射性同位素治疗,可以破坏癌细胞,达到治疗肿瘤的目的。

3. 核医学研究:通过分析放射性药物在人体内的分布、代谢等情况,可以深入研究疾病的发病机理和治疗效果等问题。

三、核医学的未来发展

随着现代医学的不断发展和技术的不断创新,核医学将得到更广泛的应用和进一步的发展。

例如,利用分子影像学技术,可以更为准确地观察微小的生物分子水平上的变化,从而为治疗疾病提供更加精确的依据;同时,人工智能技术的逐步普及,将使得医学影像的处理和分析更趋高效化和智能化。

总的来说,核医学在现代医疗中发挥着重要的作用,未来的发展前景非常广阔。

我们期待着更多的技术和理论的突破,为医学健康事业做出更大的贡献。

核医学的定义和内容核医学是一门研究核素在人体内的应用的学科,它综合了核物理学、放射医学和生物医学等多个学科的知识。

核医学通过使用放射性同位素,以及利用核反应和核辐射等原理来诊断疾病和治疗疾病。

核医学在现代医学中起着重要的作用,它能够提供非侵入性的诊断手段,并且在某些疾病的治疗中也能发挥重要的作用。

核医学主要包括以下几个方面的内容:1. 核素的生产和标记:核医学使用放射性同位素来进行诊断和治疗,因此核素的生产和标记是核医学的重要内容之一。

核素的生产可以通过核反应、裂变或衰变等方式进行,而核素的标记则是将核素与某种生物活性分子结合,使其能够在人体内发挥特定的作用。

2. 核医学的诊断应用:核医学在诊断疾病方面具有独特的优势。

核医学可以通过核素的放射性特性来观察人体内部的生物过程和器官功能,从而帮助医生进行疾病的诊断。

核医学的常用诊断方法包括单光子发射计算机断层显像(SPECT)和正电子发射计算机断层显像(PET)等。

3. 核医学的治疗应用:除了诊断应用外,核医学还在某些疾病的治疗中发挥着重要的作用。

核医学治疗主要通过放射性同位素的辐射效应来杀死肿瘤细胞或抑制其生长。

核医学治疗广泛应用于癌症治疗领域,如放射性碘治疗甲状腺癌、放射性磷治疗骨癌等。

4. 核医学的安全性和辐射防护:核医学使用放射性物质,因此安全性和辐射防护是核医学的重要内容。

在核医学应用中,医务人员需要正确使用和处理放射性物质,以确保患者和医务人员的安全。

同时,辐射防护也是核医学应用中的重要环节,通过合理的防护措施,可以最大程度地减少辐射对人体的损伤。

5. 核医学的发展趋势:随着科学技术的不断发展,核医学也在不断创新和进步。

新的核素和标记方法的出现,使核医学在诊断和治疗上具有更高的灵敏度和准确度。

此外,核医学还与其他医学领域相结合,如核医学影像与分子生物学、基因治疗等,为医学研究和临床应用带来了新的可能性。

核医学作为一门综合性的学科,通过核素的应用来进行疾病的诊断和治疗。

核医学知识总结一、核医学基本概念核医学是一门利用核技术来研究生物和医学问题的科学。

它涉及到核辐射、放射性核素、核素标记化合物以及相关的仪器和测量技术。

核医学在临床诊断、治疗和科研方面都有着广泛的应用。

二、核辐射与防护核辐射是指原子核在发生衰变时释放出的能量。

核辐射可以分为电离辐射和非电离辐射两类。

在核医学中,主要涉及的是电离辐射,它可以对生物体产生不同程度的损伤。

因此,在核医学实践中,必须采取有效的防护措施,确保工作人员和患者的安全。

三、放射性核素与标记化合物放射性核素是指具有不稳定原子核的元素,它们能够自发地释放出射线。

在核医学中,放射性核素可以用于显像、功能研究、体外分析和治疗等多种应用。

标记化合物是指将放射性核素标记到特定的化合物上,使其具有放射性,以便进行测量和分析。

四、核医学成像技术核医学成像技术是指利用放射性核素发出的射线,通过相应的仪器和测量技术,获得生物体内的图像。

目前常用的核医学成像技术包括SPECT、PET和PET/CT等。

这些技术可以在分子水平上对生物体进行无创、无痛、无损的检测,对于疾病的早期发现和治疗具有重要的意义。

五、核素显像与功能研究核素显像是核医学中的一种重要应用,它可以用于显示生物体内的生理和病理过程。

通过注射放射性核素标记的显像剂,利用相应的成像技术,可以获得器官或组织的图像,进而了解其功能状态。

核素显像在心血管、神经、肿瘤等多个领域都有广泛的应用。

六、体外分析技术体外分析技术是指利用放射性核素标记的化合物,通过测量其放射性强度,来分析生物体内的成分或生理过程。

体外分析技术具有高灵敏度、高特异性和定量准确等优点。

常用的体外分析技术包括放射免疫分析、受体结合试验等,它们在临床诊断和科研中都有着广泛的应用。

七、放射性药物与治疗放射性药物是指将放射性核素标记到特定的药物上,使其具有治疗作用。

放射性药物可以用于治疗肿瘤等疾病,通过射线的作用,破坏病变组织或抑制其生长。

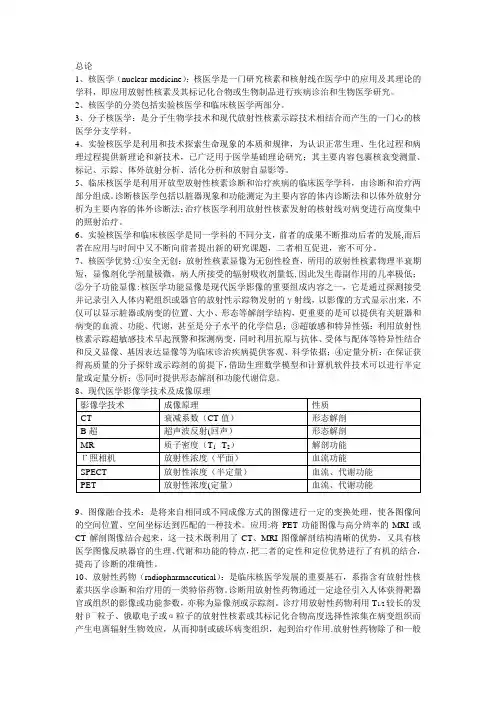

总论1、核医学(nuclear medicine):核医学是一门研究核素和核射线在医学中的应用及其理论的学科,即应用放射性核素及其标记化合物或生物制品进行疾病诊治和生物医学研究。

2、核医学的分类包括实验核医学和临床核医学两部分。

3、分子核医学:是分子生物学技术和现代放射性核素示踪技术相结合而产生的一门心的核医学分支学科。

4、实验核医学是利用和技术探索生命现象的本质和规律,为认识正常生理、生化过程和病理过程提供新理论和新技术,已广泛用于医学基础理论研究;其主要内容包裹核衰变测量、标记、示踪、体外放射分析、活化分析和放射自显影等。

5、临床核医学是利用开放型放射性核素诊断和治疗疾病的临床医学学科,由诊断和治疗两部分组成。

诊断核医学包括以脏器现象和功能测定为主要内容的体内诊断法和以体外放射分析为主要内容的体外诊断法;治疗核医学利用放射性核素发射的核射线对病变进行高度集中的照射治疗。

6、实验核医学和临床核医学是同一学科的不同分支,前者的成果不断推动后者的发展,而后者在应用与时间中又不断向前者提出新的研究课题,二者相互促进,密不可分。

7、核医学优势:①安全无创:放射性核素显像为无创性检查,所用的放射性核素物理半衰期短,显像剂化学剂量极微,病人所接受的辐射吸收剂量低,因此发生毒副作用的几率极低;②分子功能显像:核医学功能显像是现代医学影像的重要组成内容之一,它是通过探测接受并记录引入人体内靶组织或器官的放射性示踪物发射的γ射线,以影像的方式显示出来,不仅可以显示脏器或病变的位置、大小、形态等解剖学结构,更重要的是可以提供有关脏器和病变的血流、功能、代谢,甚至是分子水平的化学信息;③超敏感和特异性强:利用放射性核素示踪超敏感技术早起预警和探测病变,同时利用抗原与抗体、受体与配体等特异性结合和反义显像、基因表达显像等为临床诊治疾病提供客观、科学依据;④定量分析:在保证获得高质量的分子探针或示踪剂的前提下,借助生理数学模型和计算机软件技术可以进行半定量或定量分析;⑤同时提供形态解剖和功能代谢信息。

核医学的学科分类核医学是研究核素在生物体内的应用以及应有的生物效应的学科。

核医学的应用领域广泛,包括医学诊断、治疗以及生物学研究等方面。

根据核医学的专业性质,核医学可以分为以下几个学科:1. 核医学影像学:核医学影像学是核医学的核心学科,主要通过核素的放射性衰变来获得生物体内部的图像。

核医学影像学可以帮助医生观察和评估人体器官的结构和功能,诊断和评估疾病的进展以及治疗效果。

常见的核医学影像学技术包括单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射断层扫描(PET)等。

2. 核医学治疗学:核医学治疗学是利用核素放射性衰变所释放的射线来治疗疾病的学科。

核医学治疗主要用于肿瘤治疗,例如放射性碘治疗甲状腺癌和放射性磷酸铊治疗骨髓瘤等。

核医学治疗学与影像学相比,更加关注核素的生物学效应和辐射安全控制。

3. 核医学分子生物学:核医学分子生物学是结合分子生物学和核医学技术进行生物学研究的交叉学科。

通过将放射性标记的核素引入到分子生物学研究中,可以追踪特定基因、蛋白质或细胞在生物体内的代谢过程,揭示疾病的发生机制和评估新药的疗效。

4. 核医学辐射生物学:核医学辐射生物学是研究核素辐射对生物体的生物效应和辐射防护的学科。

通过研究核素辐射对细胞、组织和器官的损伤机制,可以评估辐射剂量对人体的影响,以及制定相应的辐射防护策略。

核医学的发展在医学领域具有重要意义,它为临床医生提供了更加精确、有效的诊断和治疗手段,并为生物学研究提供了强有力的工具和方法。

同时,核医学也呼吁加强核素的使用和管理,提高辐射安全意识,保护人体健康和环境安全。

对于学习核医学的人来说,需要系统学习核物理学、辐射生物学、解剖学、病理学等相关学科知识,掌握核医学的基本原理和技术操作。

同时,培养良好的职业道德和辐射安全意识,严格遵守相关规章制度,确保核医学的应用安全可靠。

综上所述,核医学是一个综合性学科,包括核医学影像学、核医学治疗学、核医学分子生物学和核医学辐射生物学等多个学科的研究内容。

核医学定义:核医学是利用核素及其标记物进行临床诊断、疾病治疗以及生物医学研究的一门学科,是核科学技术与医学相结合的产物,是现代医学的重要组成部分核医学的主要特点是“分子,靶向”核素:质子数、中子数均相同,并且原子核处于相同能级状态的原子同位素:凡具有相同质子数但中子数不同的核素互称同位素同质异能素:同位素具有相同的化学和生物学性质,质子数和中子数都相同,所处的核能状态不同的原子称为同质异能素,激发态的原子和基态的原子互为同质异能素αβγ射线的特点:α射线:α射线的本质为带正电的粒子流,该粒子——α粒子。

α粒子由两个质子和两个中子组成。

穿透能力:和β、γ射线比较,α射线的穿透能力最弱,一张薄纸就能将α射线挡住,空气中只能穿透几个厘米。

电离本领:和β、γ射线比较,α射线的电离本领最强。

β射线:β射线本质为高速运动的电子流。

负电子,正电子:β-和β+。

穿透能力:β射线的穿透能力比α射线强,比γ射线弱。

它很容易穿透黑纸,甚至可以穿透几个毫米的铝板。

电离本领:β射线的电离本领比α射线弱,但比γ射线强。

γ射线:γ射线是中性的光子流,属于电磁辐射。

它的性质和X射线很相似。

穿透能力:和β射线、α射线比较,γ射线的穿透能力最强。

2MeV的γ射线空气中可穿透上百米。

电离本领:γ射线的电离本领很小,和β射线、α射线比较最弱。

衰变常数:(λ)表示单位时间内发生衰变的核的数目占当时的放射性核数目的比率。

放射性衰变定律:N=N0e-λt半衰期:指放射性核素由于衰变其数量和活度减少一半所需要的时间半衰期和衰变常数的关系:☆有效半衰期:生物体内放射性核素由于物理衰变和生物代谢两个因素作用,活度减少一半所需要的时间。

(Te)生物半衰期:放射性核素通过某种途径进入人体后,由于机体生物代谢从体内排出,由此引起的其活度减少一半所需的时间。

放射性活度:表示单位时间内发生衰变的原子核数量放射性活度的国际单位是贝克(Bq),1Bq表示放射性核素在每秒钟内发生一次核衰变。

【核医学】是研究核技术在医学中的应用及其理论的学科。

分为实验核医学和临床核医学。

临床核医学分为诊断核医学和治疗核医学。

【放射性药物】是指含有放射性核素,符合药典要求,能直接用于人体进行临床诊断治疗和和科学研究的放射性核素及其标记化合物。

主要特点是含有放射性【放射性核纯度】是指特定的放射性核素的放射性活度占药物中总放射性活度的百分比。

只与其放射性杂质的量有关。

【放射化学纯度】特定化学结构的放射性药物的放射性占总放射性的百分比。

【放射性核素示踪技术】是以放射性核素或其标记的化学分子作为示踪剂,应用核射线探测仪器通过探测放射性核素在发生衰变过程中发射出来的射线,来显示被标记的化学分子的踪迹,达到示踪目的。

【基本特性】:同一性、可测量性。

【放射性核素显像原理】放射性核素或其标记物的示踪作用【显像剂定位机制】合成代谢、细胞吞噬、循环通路、选择性浓聚、选择性排泄、通透弥散、离子交换和化学吸附、特异性结合。

【显像类型与特点】根据影像获取状态分为静态和动态显像。

根据影像获取部位分为局部和全身显像。

根据影像获取层面分为平面和断层显像。

根据影像获取的时间分为早期和延迟显像。

根据显像剂对病变组织的亲和力分为阳性和阴性显像。

根据显像时机体的状态分为静息和负荷显像。

【放射免疫分析】其基本原理是待测抗原与标记抗原间的竞争抑制。

就是在抗原抗体的结合反应中,加入用放射性核素标记的抗原,其与有限量的特异性抗体发生竞争性结合。

成反比。

【免疫放射分析】是把放射性核素标记刀抗体上,然后以过量的标记抗体与待测抗原结合,将标记的抗原抗体复合物与未结合的标记抗体分离,通过放射测量可求得待测抗原的含量。

其标记的是过量抗体,反应系统是非竞争性的全量反应。

成正比。

【放射卫生防护的目的】防止放射生物效应中一切有害的确定性效应。

降低放射生物效应中随机效应的发生率。

确定性效应的严重程度与辐射剂量大小成正比,只要辐射量达到阈值就肯定有损伤。

随机效应发生的几率与剂量有关。

核医学绪论一、核医学的定义、内容和特点二、核医学发展现状三、回顾与展望四、怎样学习核医学一、核医学的定义、内容和特点1、核医学的定义:是用放射性nuclide(核素)诊断、治疗疾病和进行医学研究的医学学科;是一门研究核素和核射线在医学中的应用及其理论基础的学科,它是核技术与医学结合的产物。

2、核医学的内容:(1)Experimental nuclear medicine:利用核技术探索生命现象的本质和物质变化规律,已广泛应用于医学基础理论研究,内容包括:核衰变测量、标记、示踪、体外放射分析、活化分析和放射自显影等;(2)Clinial nuclear medicine:临床核医学是用放射性核素诊断和治疗疾病的临床医学学科。

(3)诊断核医学:in vivo(体内)诊断法:包括脏器显像和功能测定in vitro(体外)诊断法:放射免疫分析(4)治疗核医学:利用 radionuclide 发射的核射线对病变进行内照射治疗。

3、核医学的特点:(1)核医学显像:核医学显像是显示放射性核素标记的放射性药物在体内的分布图,放射性药物根据自己的代谢和生物学特性,能特异地分布于体内特定的器官或病变组织,由于放射性核素放出γ射线,故能在体外被探测到,医学显像是显示器官及病变组织的解剖结构和代谢、功能相结合的显像。

(2)核医学器官功能测定:核医学器官功能测定是利用放射性药物在体内能被某一器官特异摄取、在某一特定的器官组织中被代谢或通过某一器官排出等特性,在体外测定这些放射性药物在相应的器官中摄取的速度、存留的时间、排出的速度等,就可推断出相应器官功能状态。

(3)放射性核素治疗:放射性核素治疗是利用在机体内能高度选择性地聚集在病变组织内的放射性药物,在体内杀伤病变细胞,达到治疗疾病的目的,治疗用放射性药物一般选用:射程短、对组织的局部损伤作用强的射线,常用的射线是β射线,放射性核素治疗由于在体内能得到高的靶/非靶比值,故对病变组织有强的杀伤作用,而全身正常组织受的辐射损伤小,有较高的实用价值。

核医学领域重点核医学是一门综合性的学科领域,结合了核物理学、医学成像和生物医学等多个学科的知识和技术。

在核医学领域,有几个重要的研究方向和技术应用值得重点关注。

1. 诊断核医学诊断核医学是核医学领域的核心部分,主要应用于疾病的早期预测、诊断和治疗过程的监测。

其中,最常用的技术是放射性同位素显像,常见的包括正电子发射断层扫描(PET)、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)等。

这些技术可以提供有关病变位置、大小和代谢活动的定量信息,为医生制定治疗方案提供重要依据。

2. 治疗核医学治疗核医学主要应用于放射性核素治疗和放射治疗。

其中,放射性核素治疗是利用放射性同位素的放射性衰变来破坏异常细胞。

这种治疗方法常用于甲状腺癌、骨转移瘤等疾病的治疗。

另外,放射治疗主要包括放射性粒子植入、外部放射治疗等技术,常应用于肿瘤治疗。

3. 核医学影像重建核医学影像重建是核医学领域重要的研究方向之一,旨在提高影像的分辨率和准确性。

现代核医学影像重建主要依赖于计算机算法和图像处理技术的应用,可以从多个角度对患者进行全面的检查和评估。

4. 核医学安全与辐射防护核医学涉及放射性物质的应用,因此安全与辐射防护是核医学领域的重要议题。

在核医学实验室和医疗机构中,需要建立严格的辐射防护措施,保护医务人员和患者免受放射线的伤害。

此外,还需要严格控制核医学设备的操作和放射性物质的使用,确保安全性和可靠性。

5. 核医学在研究领域的应用核医学在研究领域有着广泛的应用,可以用于疾病机制的研究、新药研发和基础科学研究等。

核医学的技术和方法不断创新发展,为研究人员提供了强有力的工具,可以深入了解疾病的生理、代谢和分子水平的变化。

综上所述,核医学领域的重点主要包括诊断核医学、治疗核医学、核医学影像重建、核医学安全与辐射防护以及核医学在研究领域的应用。

这些重点领域的研究和应用将为人类的健康提供更好的服务和支持。

核医学的认识以核医学的认识为标题,我们来探讨一下这个领域的相关知识。

核医学是一门结合了医学和核技术的学科,通过利用放射性同位素进行诊断、治疗和研究,为医学提供了一种非侵入性的技术手段。

核医学主要应用于以下几个方面:核医学诊断、核医学治疗和核医学研究。

核医学诊断是核医学的主要应用领域之一。

通过核医学的诊断技术,医生可以对患者进行全身或局部的生理、代谢、功能等方面的检查,以帮助确定疾病的类型、程度和位置。

核医学诊断主要通过放射性同位素的注射或摄入,利用伽马相机等设备对体内的放射性同位素进行成像,从而获取有关患者的生理功能信息。

核医学诊断可以用于检测肿瘤、心血管疾病、骨科疾病等多种疾病,对疾病的早期发现和诊断具有重要作用。

核医学治疗也是核医学的重要应用领域之一。

核医学治疗是利用放射性同位素的放射性效应来杀灭或抑制异常细胞的增长,从而达到治疗疾病的目的。

核医学治疗主要应用于癌症的治疗,例如甲状腺癌、骨转移性肿瘤等。

核医学治疗相比传统的外科手术和放疗,具有创伤小、疗效好、并发症少等优点。

核医学研究是核医学的重要组成部分。

核医学研究主要通过利用放射性同位素标记生物分子,研究其在生物体内的代谢、分布和功能等方面的信息,从而深入了解生物体的生理和病理过程。

核医学研究可以应用于新药的研发、疾病机制的研究等领域,为临床医学提供更好的诊断和治疗手段。

核医学作为一门结合了医学和核技术的学科,为医学提供了一种非侵入性的技术手段。

核医学的应用领域包括核医学诊断、核医学治疗和核医学研究。

核医学的发展为医学领域带来了许多新的技术和方法,为疾病的早期诊断、精准治疗和研究提供了重要支持。

随着科技的不断进步,相信核医学在医学领域的应用前景会更加广阔。

带你了解核医学科核医学是一个发展迅速的学科,它涉及到放射性同位素的使用以及对人体内部结构和功能进行诊断和治疗。

核医学又分为核医学教学和核医学医疗两个方向,本文将简要介绍核医学的基本知识和其在医疗方面的应用。

核医学的定义核医学是一种以放射性同位素为探针、以生理和代谢为基础的医学影像学科。

核医学应用的同位素有数百种,主要是促使核反应而发射出γ射线和β射线的放射性同位素。

核医学的技术依靠这些辐射射线与体内不同组织之间吸收和传递能量的不同,从而能够用来表征人体内部的结构和功能。

核医学诊断核医学诊断主要采用放射性同位素显像技术,可以显示人体内部组织器官的代谢和功能异常,如甲状腺、肝脾、心脏和肺部等。

核医学显像的优点在于作为一种非侵入性的诊断方式,可成像特定内脏和组织的代谢活动,这对于病理性疾病的早期发现和预防很有帮助。

另外,核医学的分子影像学也可以在分子水平上表征疾病,进而提高早期发现疾病的机会。

核医学治疗核医学和核医学治疗在儿科、心脏等领域拥有广泛的应用。

例如,对于甲状腺癌患者,可以采用放射性碘治疗,将高浓度的放射性碘注射到体内,以杀死或减缓癌细胞的生长。

另外,一些放射性药物用于治疗关节炎、乳腺癌、结肠癌、肝癌等病症。

核医学治疗的优点在于能够很好地定位病变部位,使治疗过程目标精度更高,提高了治疗的效率和成功率。

核医学技术的发展随着技术的不断发展和进步,核医学的应用越来越广泛。

近年来,核医学在临床上的应用已经扩展到各个领域,如心脏科、神经科、内分泌科、泌尿科、骨科以及癌症治疗等。

随着技术的发展,核医学对疗效和溯源性的要求也不断提升,如通过核医学技术实现更细致的病灶定位和分子水平上的检测。

这也促使核医学在医学领域中的应用逐渐深入,满足了公众对科技诊断和治疗的需求,为医学进步作出了贡献。

未来的发展未来,随着科技的不断发展,人们对医疗技术的需求和期望也将不断提高。

核医学技术在此进程中将起到至关重要的作用,不仅可以更广泛地用于诊断和治疗危机病症,还有望开展个体化服务,在更小的尺度上实现更好的分子成像以及更精确的病灶诊断,进一步提高治疗的成功率和效率,改善病患家属的健康和生活。

名解1、核医学:是利用放射性核素或标记物诊断,治疗疾病和进行医学研究的学科。

2、核医学特点:是基础医学和临床医学的桥梁,超前性,在线实时性,反映生命过程的全面性,放射性核素内照射治疗的特点(靶向性,持续低剂量照射,高吸收剂量)3、核素:是质子数和中子数都相同而原子核所处的能量状态不同的院子是不同的核素(由原子核的质子数、中子数和原子核所处的能量状态决定的)4、同位素:质子数相同中子数不同的元素互为同位素,具有相同的化学性质和生物学特性。

5、同质异能素:质子数和中子数都相同但核的能量状态不同的核素互称同质异能素6、衰变:是不稳定的核素通过发射粒子或光子、放出核能成为另一种核素的过程。

7、物理半衰期:放射性核素的数量和活度减少到原来的一半所需要的时间8、生物半衰期:生物体内的放射性核素由于机体代谢从体内排出一半所需要的时间9、有效半衰期:放射性物质在生物体内由于物理衰变和生物代谢共同作用下减少一半的时间。

10、放射性药物:是指含有放射性核素、用于临床诊断或治疗的药物,通常由放射性核素和普通药物两部分组成。

11、显像剂:是指用于显像诊断的放射性药物,使用的放射性核素应有较短的物理半衰期12、比放射性活度:是指单位质量的某种放射性物质所含的放射性活度13、放射性核素纯度:特定放射性核素的活度占总活度的百分数(测定方法:能谱法,频谱法,半衰期法)14、放射化学纯度:指以特定化学形式存在的放射性活度占总放射性活度的百分比15、化学纯度:是指特定化学结构化合物的含量,与放射性无关。

16、放射性核素示踪技术:是以放射性核素或其标记化合物作为示踪剂,应用射线探测仪器来监其行踪。

17、核医学体外分析技术:主要是利用放射免疫分析方法或其派生的相关技术在体外进行机体内物质种类和含量的物质测定。

主要用来测定血清或其他体液样品内的激素,其他生物活性物质和药物浓度等。

18、放射免疫分析技术(RIA):是利用标记抗原和非标记抗原竞争结合限量的特异性抗体,给予充分的反应时间,使反应达到平衡,然后分离并分别测定结合的抗原抗体复合物放射性和游离的抗体的放射性来计算出非标记抗原含量的一种超微量分析技术19、可逆性灌注缺损:负荷显像出现的灌注缺损与静息显像基本恢复,代表负荷诱发的心肌缺血20、固定性或可逆性灌注缺损:是指静息和负荷显像相比较,灌注缺损在部位、面积和程度上无变化,是心肌梗死和冠心病狭窄的严重表现。

21、部分可逆灌注缺损:负荷显像出现的灌注缺损于静息显像只有部分而非全部恢复,多见于非透壁MI或冠状动脉有严重狭窄的患者22、超级骨显像:是显像剂异常浓聚的特殊表现。

显像剂在中轴骨和附肢骨近端呈均匀、对称性异常浓聚,或广泛多发异常浓聚,组织本底很低,骨骼影像异常清晰和膀胱影像常缺失。

常见于以成骨为主的恶性肿瘤广泛性骨转移、甲状旁腺功能亢进等患者。

23、闪烁现象:是骨转移患者治疗中显像剂异常浓聚的现象。

恶性肿瘤骨转移病灶在经过治疗后的几个月内,因局部血供增加、成骨修复活跃和炎性反应出现病灶部位的显像剂浓聚较治疗前更明显,而患者的临床表现有明显好转。

经过一段时间后,骨骼病灶的显像剂浓聚会消退。

24、单侧小肾图:患侧曲线明显缩小,比健侧低1/3~1/2,但曲线形态正常,a,b,c段都存在,多见于单侧肾静脉狭窄,也可见于游走肾坐位采集者和先天性小肾25、肿瘤标记物:是肿瘤在发生和增殖过程中,由肿瘤细胞产生或集体对肿瘤细胞反应而产生的反映肿瘤存在和活性的一类物质。

26、肿瘤受体显像:是利用放射性核素标记的受体配体于靶组织高亲和力特异受体蛋白相结合的原理,显示体内受体空间分布、密度与亲和力的方法。

27、大小脑交叉失联络:一侧大脑皮质有局限性放射性分布减低或缺损,同时对侧小脑放射性分布亦见明显减低,这种现象称~28、V/Q不匹配是指灌注影像出现显像剂分布缺损,而通气影像正常;或灌注影像的显像剂分布缺损范围大于通气影像的缺损范围。

之所以出现不匹配情况,是因栓子堵塞了肺动脉,而相对应肺部组织的气道是开放和通畅的。

29、Meckel憩室:由于胚胎时期卵黄管回盲端闭合不全所致,多发生于距回盲部10-100cm 的回盲,呈袋状、球状或管状等,属胃粘膜异位于小肠,临床表现为消化道出血30.湮没辐射:正电子与物质的电子结合,电荷消失,两电子转换为两个能量相等,各为511Kv,方向相反的y光子31.骨显像:是以亲骨性放射性核素或放射性核素标记的化合物为显像剂,经静脉注入体内。

当显像剂子骨骼内充分摄取,骨外现象明显清除后,在体外利用显像探测显像剂所发射的r 射线,通过静态全身和局部,断层,融合等显像方式进行骨骼显像,采用动态和多时相显像可同时显示血流灌注和血池分布。

32.过度灌注:短暂性脑缺血发作、脑梗死亚急性期和慢性期的病灶周围可出现反射性浓聚,这种现象称~问答1.放射性核素心肌灌注(MPI)显像原理静息状态心肌从血液中所摄取的氧已接近最大程度,因此心肌对氧需求的增加都只能通过增加冠状动脉的血流量,提高单位时间内的供氧量来解决2.放射性核素心肌灌注(MPI)的临床应用(可填空)1.冠心病的诊断2.心肌细胞的活力评估3. 心肌梗死的评价4.缺血性心脏病治疗后疗效评价5.心衰病因诊断6.室壁瘤、心肌病、心肌炎的辅助诊断7.有严重心律失常活心源性猝死患者的病因诊断3.MPI适应症和禁忌症(可填空)1. 有症状的疑诊患者诊断冠心病2. 对可疑或确诊的CAD患者进行诊断和危险度分层3. 冠脉造影所发现的临界病变的功能意义判断4. 有高危险因素的无症状疑诊患者诊断5. 血运重建术后患者6. 非心脏大手术前评估患者的CAD可能性及其危险度7. 心力衰竭患者的病因诊断8. 有严重心律失常或心愿性猝死患者的病因诊断9. CAD的疗效评价10. 存活心肌判断11. 心肌病的病因诊断4. 骨显像原理:1. 99mTc标记的膦酸盐主要通过与无机盐成分羟基磷灰石晶体发生化学吸附,与骨组织中有机成分集合而浓聚于骨组织。

2.85Sr2+和18F-是Ca2+和OH-的类似物,在体内随血液流经骨骼时与骨的无机成分羟基磷灰石晶体上的Ca2+和OH-进行离子交换,浓聚于骨骼中。

5.骨显像适应症:①.明确恶性肿瘤有无骨转移。

②鉴别原因不明的骨痛,排除骨肿瘤。

③判断原发性骨肿瘤的受累范围,了解有无远处骨转移。

④诊断X线片难以确定的应力性骨折和细微骨折。

⑤诊断各种代谢性骨病及骨关节疾病。

⑥骨组织病理活检的定位。

⑦评价骨病治疗后的疗效。

⑧急性骨髓早期诊断6.骨骼显像的临床应用1、恶性转移性骨肿瘤2、原发性骨肿瘤3、骨代谢疾病(eg骨质疏松症)4、骨感性疾病和骨坏死5、骨创伤和修复7.肿瘤显像适应症FDG(18F-FDG):①肿瘤的定性②肿瘤的分期③肿瘤的疗效④肿瘤的复发与转移⑤指导放疗⑥指导活检⑦肿瘤残留复发与疤痕或坏死⑧寻找原发灶8.脑血流灌注适应症:1、诊断和评价脑血管疾病2、癫痫治病灶的定位诊断3、痴呆的诊断与鉴别诊断4、评价脑肿瘤的灌注情况5情绪障碍的功能损伤定位及辅助诊断6、成瘾性疾病评价7、精神分裂症8、其他运动神经系统疾病9.脑血流灌注的临床应用:1.短暂性脑缺血发作和可逆性缺血性脑病的诊断,2.脑梗死的诊断,3.癫痫灶的定位诊断,4.阿尔茨海默病的诊断与鉴别诊断,5.脑肿瘤手术及放疗后复发与坏死的鉴别诊断10.胃肠道出血显像适应症:1、急性活动性消化道出血2、慢性、间歇性消化道出血3、血管破裂及外伤性出血11.哪些病用131I治疗1.Graves病2.治疗自主功能甲状腺结节3.治疗排毒性甲状腺肿4.治疗分化型甲状腺癌12.RIA(放射性碘)治疗的适应症:1.Graves甲亢患者2..ATD治疗效果不佳或复发3.手术治疗后复发或不能手术者4.伴白细胞或血小板减少者5.伴心房颤动者RIA(放射性碘)治疗的禁忌症:妊娠和哺乳期患者、急性心肌梗死者、严重肾功能障碍者13、RIA(放射性碘)治疗的治疗反应及处理:早期反应(乏力、食欲差、恶心、皮风骚痒、甲状腺肿胀,无须特殊处理,多数可自行消失,或可进行对症处理),甲减:早发甲减(治疗1年内发生,发生甲减后及时给予甲状腺激素替代治疗部分可自行恢复),晚发甲减(1年以后发生) 处理原则:早期发现及时替代治疗14、RIA(放射性碘)治疗的患者准备:1.停止服用影响甲状腺摄取131I的药物并忌食含碘食物;进行体检和血、尿常规检查,必要时可进行肝功能和心电图检查;心率过快和神经紧张者,可给予贝塔受体阻滞剂或镇静剂2.查血中甲状腺激素和TSH水平,测定甲状腺131I摄取率和有效半衰期3.甲状腺质量计算4.病情较重的患者,可先用抗甲状腺药物治疗,病情减轻后再进行131I治疗5.治疗前健康教育6.如甲亢合并周期性瘫痪、心脏病、突眼等,应采用相应治疗措施处理15.131I治疗GD的原理:甲亢患者甲状腺滤泡的NIS过度表达,对131I的摄取明显高于正常甲状腺组织。

131I发射的β射线对甲状腺周围正常组织的影响较小。

由于交叉火力效应,甲状腺中心部位接受的照射剂量大于腺体边缘部位,如给予适当剂量的131I,利用β射线的电离辐射生物效应,对功能亢进的甲状腺组织产生抑制和破坏作用,减少甲状腺激素的合成和分泌,使甲状腺功能恢复正常,从而达到治疗的目的。

填空(按章节)第一章绪论1、SPECT/CT:单光子发射计算机断层/计算机断层显像PET/CT:正电子发射计算机断层/计算机断层显像第二章物理基础,设备和防护1、放射性探测的依据:电离作用、荧光作用、感光效应2、辐射防护的目的:防止一切有害的非随机效应,限制随机效应的发生率,使之达到可以接受的水平。

总之是使一切必要的照射保持在力所能及的最低水平3、辐射防护的原则:实践的正当化,防护的最优化,个人剂量限值4、辐射防护措施:时间防护,距离防护,屏蔽防护第三章核医学仪器1.γ相机基本结构:准直器、Nal(Tl)晶体、光导、光电倍增管矩阵、位置电路、能量电路、显示系统和成像装置2.γ相机图像采集:静态采集、动态采集、多门控动态采集、全身采集第四章放射性示踪与显像技术3.放射性核素显像剂聚集机制:细胞功能性摄取、细胞吞噬、细胞拦截、循环通路、选择性排泄、通透弥散、腔隙灌注、化学吸附和离子交换、特异性结合4.核医学显像类型:静态显像、动态显像、局部显像和全身显像、平面和断层显像、早期显像和延迟显像、阳性显像和阴性显像5、放射性核素制备:应堆的制备,医用回旋加速器的制备,放射性核素发生器制备6、放射性核素纯度:(测定方法:能谱法,频谱法,半衰期法)7、放射化学纯度:(测定方法:纸层分析法,薄层色谱法,高效液相色谱法)8、放射性核素标记物与被研究物质间的同一性是指放射性核素及其标记物和相应的非标记化合物间具有相同或相似的化学和生物学性质。