梅毒感染孕产妇及儿童治疗方案

- 格式:doc

- 大小:74.50 KB

- 文档页数:2

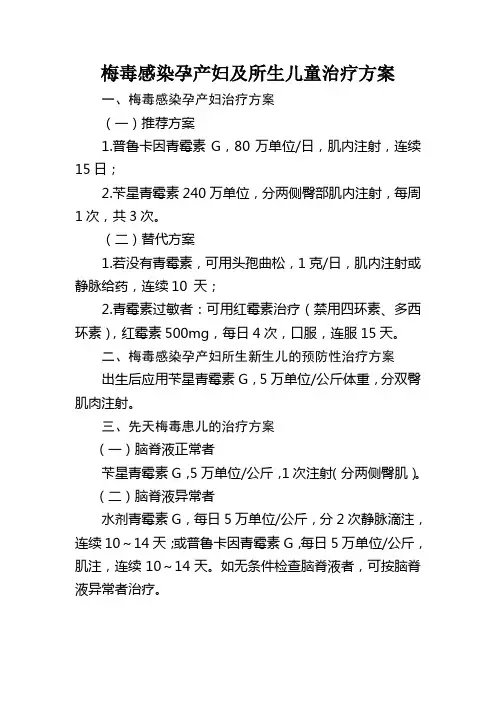

梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗方案

一、梅毒感染孕产妇治疗方案

(一)推荐方案

1.普鲁卡因青霉素G,80万单位/日,肌内注射,连续15日;

2.苄星青霉素240万单位,分两侧臀部肌内注射,每周1次,共3次。

(二)替代方案

1.若没有青霉素,可用头孢曲松,1克/日,肌内注射或静脉给药,连续10 天;

2.青霉素过敏者:可用红霉素治疗(禁用四环素、多西环素),红霉素500mg,每日4次,口服,连服15天。

二、梅毒感染孕产妇所生新生儿的预防性治疗方案

出生后应用苄星青霉素G,5万单位/公斤体重,分双臀肌肉注射。

三、先天梅毒患儿的治疗方案

(一)脑脊液正常者

苄星青霉素G,5万单位/公斤,1次注射(分两侧臀肌)。

(二)脑脊液异常者

水剂青霉素G,每日5万单位/公斤,分2次静脉滴注,连续10~14天;或普鲁卡因青霉素G,每日5万单位/公斤,肌注,连续10~14天。

如无条件检查脑脊液者,可按脑脊液异常者治疗。

![梅毒孕产妇与所生儿童的管理[1]](https://uimg.taocdn.com/9c353b4c7ed5360cba1aa8114431b90d6c858983.webp)

艾滋、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生

儿童转介服务制度

根据《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划实施方案(2023-2025)》文件制定本制度。

1. 各级卫生行政部门指定专人负责协调转介工作,各级妇幼保健机构指定专人负责转介相关工作并落实。

2. 在转介服务中严格遵守保密原则,不得暴露转介对象的个人信息。

3. 艾滋病感染产妇所生儿童随访监测过程中确诊为艾滋病感染的,转入抗病毒治疗机构接受抗病毒治疗,满18月龄的确诊儿童转入辖区疾病预防控制机构进行随访管理。

4. 婚前、孕前保健中的未孕艾滋病感染妇女、艾滋病感染者人工终止妊娠后和分娩42 天后的感染孕产妇转入辖区疾病预防控制机构进行随访管理,抗病毒治疗机构接受抗病毒治疗。

5.艾滋病、梅毒和乙肝感染孕妇在治疗期间,如接诊医疗保健机构不能处理的情况等,填写艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇转诊知情同意书、告知书(二联单),孕产妇联交于病人,7日内追踪转诊结果,如转诊成功填写《省IPMTCT阳性个案转介卡与接收回执》上报至辖区妇幼保健机构,转诊失败上报辖区妇幼协调随访。

6.艾滋病感染孕妇、产后未满42 天的产妇及所生未满18 个月的儿童,梅毒/乙肝感染孕妇及其所生儿童在保健随访管理期间跨地区的转介,包括跨县(区)、市(州),辖区妇幼保健机构指定专人通过福建省妇幼信息管理平台转介,跨省转介填写《省IPMTCT阳性个案转介卡与接收回执》通过市妇幼保健院逐级转介。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案(2015年版)为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施,实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染,根据《中国妇女发展纲要(2011-2020)》、《中国儿童发展纲要(2011-2020)》、《中国遏制与防治艾滋病行动计划》、《中国预防与控制梅毒规划(2010-2020年)》、《全国乙型病毒性肝炎防治规划》,在对2011年《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》总结基础上,更新制定本实施方案。

一、工作目标(一)总目标。

为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

(二)具体目标。

至2020年底,实现以下目标:1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上,孕期检测率达90%以上,提高孕早期检测比例。

2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达90%以上,所生婴儿抗艾滋病毒用药率达90%以上。

3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达90%以上,所生儿童预防性治疗率达90%以上。

4.乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达95%以上。

5.艾滋病母婴传播率下降至5%以下。

6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。

二、工作内容结合孕产期保健与儿童保健服务,为所有孕产妇及所生儿童提供全面、整合的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务,整合服务流程见附件1。

主要工作内容如下:(一)健康教育及健康促进。

各级卫生计生部门应当与各相关部门密切合作,发挥部门优势,开展形式多样的健康教育活动和知识宣传。

各级医疗卫生机构应当结合婚前保健、孕前保健、孕产期保健、青少年保健、性病防治、社区卫生服务等常规医疗保健服务开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的大众健康教育和咨询指导,提高育龄妇女及其家庭,特别是孕产妇对预防母婴传播的认知,促进健康行为。

消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播是预防和减少儿童新发感染艾滋病、梅毒和乙肝的重要战略行动,也是妇女儿童发展规划的一项主要目标任务。

为实现这一目标,我国政府高度重视,制定了一系列实施方案。

本文将重点介绍消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的实施方案。

一、工作目标1. 降低艾滋病母婴传播率,使其降至2%以下。

2. 降低先天梅毒发病率,使其降至50/10万活产及以下。

3. 降低乙肝母婴传播率,使其降至1%及以下。

4. 提高孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率,达到95%及以上。

5. 提高艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率,达到95%及以上。

6. 提高乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时接种率和首剂乙肝疫苗及时接种率,达到95%及以上。

二、工作措施1. 加强宣传教育。

通过多种渠道,普及艾滋病、梅毒和乙肝的预防知识,提高广大人民群众对母婴传播疾病的认识。

2. 优化检测服务。

各级医疗机构要规范开展预防母婴传播综合服务,提供孕期首次产检免费艾滋病、梅毒和乙肝筛查服务,孕早期检测率达到70%以上。

3. 规范诊治感染孕产妇。

各级医疗机构要落实预防母婴传播综合措施,加强感染孕产妇及所生儿童专案管理,并提供高质量随访服务。

4. 强化数据质量管理。

建立健全区域间医疗保健机构以及机构内部的数据质量控制机制,确保数据真实、准确、完整。

5. 落实综合干预措施。

结合婚前孕前保健、孕产期保健、儿童保健、青少年保健、性病防治、社区公共卫生服务等常规医疗保健服务,开展预防母婴传播健康教育和咨询。

6. 关注重点人群。

切实做好流动人口、青少年、育龄妇女、低收入人群等重点人群的健康教育和干预服务,减少新发感染。

三、组织实施1. 加强组织领导。

各级卫生健康行政部门要成立消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作领导小组,明确责任分工,确保各项工作措施落到实处。

2. 落实经费保障。

各级政府要加大投入,确保消除母婴传播工作所需经费得到落实,确保各项工作顺利开展。

妊娠期梅毒感染与母婴阻断怎样处理?妊娠期梅毒感染对于孕妇胎儿造成的危害是非常巨大的,且这一问题现阶段已经成为非常严峻的一项社会问题。

在妊娠前妊娠早期采取有效干预治疗,做到早发现早治疗,是妊娠期梅毒感染母婴阻断最为关键的一项措施。

那么,什么是梅毒?妊娠期梅毒感染会带来哪些不良后果?妊娠期梅毒感染如何有效进行母婴阻断呢?下面带着这些问题一起走入文章中吧!1梅毒疾病的简单介绍梅毒是一种只会感染于人类的广泛流行性性病,其是由于感染梅毒螺旋体这一病原体而引起的慢性性传染病,一般情况下其只会感染于人类,因此说梅毒患者是这一性病传染的唯一途径。

在感染梅毒之后的1-2年内患者传染性是比较强的,但之后梅毒传染性会逐渐降低。

梅毒可以根据其传播方式分为获得性梅毒以及先天性梅毒两种。

(1)获得性梅毒也就是我们通常所讲的后天梅毒,其最主要的传染途径为性接触传染,但也有一些患者是接触到传染性损伤患者带菌用品或是接吻所感染的,同时如患者需要输入血液治疗,也有可能会因为血液带菌而被传染。

获得性梅毒整个病程可以分为三期,其具有反复稳伏以及再发性特征。

(2)先天性梅毒在医学上也被称之为胎传梅毒。

母体在孕育过程中梅毒螺旋体经胎盘进入,进而会造成胎儿全身性感染。

2妊娠期梅毒感染会带来哪些不良后果?妊娠期感染梅毒会给胎儿母体带来较大的影响,梅毒螺旋体会通过胎盘进入到胎儿血液循环,使其出现全身性感染,而如果梅毒螺杆菌进入到胎儿的重要器官,就会出现流产、早产或者死胎的现象。

现实生活中也有一些女性会出现反复流产的现象,这时除考虑女性为复发性流产之外,还用对其进行梅毒血清筛查,若在筛查后为阳性则要积极进行治疗。

妊娠女性梅毒感染如果不能得到及时有效治疗,其产生的后果是非常严重的。

早期梅毒孕妇体内有着传染性极强的梅毒螺旋体,这会导致妊娠后约有5%的胎儿出现未足月死亡现象,虽然一些胎儿能够足月但产后却是死婴,一部分健康出生的婴儿为患梅毒者,只有20%的几率可能为健康婴儿。

一、梅毒感染孕产妇确诊依据:梅毒筛查有两类实验室检查方法,一类为:非梅毒螺旋体抗原血清学试验(简称非TP),其包括:a、血清不加热的反应素玻片(USR);b、快速血浆反应素环状卡片试验(RPR);c、甲苯胺红不加热血清试验(TRUST)。

另一类为:梅毒螺旋体抗原血清试验(简称TP),其包括:a、梅毒密螺旋体血凝试验(TPHA),b、梅毒密螺旋体明胶颗粒试验(TPPA),c、梅毒螺旋体IgM抗体检测(FTA-ABSIgM)。

平常工作时可采用两类检验方法中的任意一类对首次就诊的孕产妇进行梅毒筛查(非TP和TP均可用来初筛,但不能凭非TP或TP实验单类检验确诊梅毒感染孕产妇),对初筛结果阳性者,需用另一类试验进行复检,只有两类试验均阳性才可确定为梅毒感染孕产妇(即交叉印证)。

举例说明:TRUST阳性(非TP)+ TPPA阳性(TP);RPR阳性(非TP)+TPHA阳性(TP);TRUST阳性(非TP)+ TPHA阳性(TP),则确诊梅毒感染孕产妇并上报梅毒个案表。

二、梅毒感染孕产妇的规范(全程、足量)的治疗:1、对于孕早期发现的梅毒感染孕妇,应在孕早期与孕晚期各提供1个疗程的抗梅毒治疗。

2、对于孕中、晚期发现的感染孕妇,应立刻给予2个疗程的抗梅毒治疗,2个治疗疗程之间需间隔4周以上(最少间隔2周),第2个疗程应在孕晚期进行。

3、对临产时发现的梅毒感染产妇也应立即给予治疗。

在孕妇治疗梅毒期间应进行随访,若发现其再次感染或复发,应立即再开始一个疗程的梅毒治疗。

5、TP试验阳性非TP试验阴性表示既往感染梅毒,及早期梅毒,部分晚期梅毒应立即给予孕妇一个疗程的治疗;每月进行非TP检测连续3个月,出现一次阳性即诊断梅毒,3次检测阴性,进行常规保健管理。

所有梅毒感染孕妇的性伴侣应进行梅毒血清学检测及梅毒治疗。

三、梅毒感染孕产妇所生的儿童均应填写表4-II,并上报个案表:(一)、下列情况的儿童确诊为先天性梅毒,并进行规范治疗:1、对出生时非梅毒螺线体抗体试验阳性且滴度高于母亲分娩时滴度的4倍;2、暗视野显微镜检查到梅毒螺旋体或梅毒螺旋体IgM抗体检测阳性的儿童;3、对于出生时非梅毒螺旋体抗体试验阳性且滴度低于母亲分娩时滴度的4倍但有先天梅毒临床症状的儿童,或者随访过程中非梅毒螺旋体抗体试验由阴转阳或滴度上升且有临床症状的儿童;4、随访18个月时梅毒螺旋体抗体试验仍持续阳性的儿童;(二)、下列儿童应进行预防性治疗:1、梅毒感染母亲孕期未接受全程、足量的青霉素治疗的所生儿童;2、梅毒感染母亲孕期接受非青霉素方案治疗的所生儿童;3、梅毒感染母亲在分娩前1个月内才进行抗梅毒治疗的所生儿童;4、对出生时梅毒螺旋体抗体试验和非梅毒螺旋体抗体试验均阳性,但后者滴度不高于母亲分娩前滴度的4倍和没有临床表现的儿童进行预防性治疗。

梅毒感染孕产妇分娩时新生儿处理制度

1.梅毒感染不应作为产妇实施剖宫产的指征,应避免产时损伤性操作,减少产时感染的风险。

2.新生儿出生后及时清除其皮肤黏膜、鼻腔、口腔等处的血液、羊水和分泌物。

清理呼吸道后,尽快用流动温水清洗新生儿,若无条件,可用湿巾或纱布擦洗新生儿皮肤、黏膜。

注意脐带严格消毒。

3.母乳喂养指导。

如果母亲乳头有严重破溃出血或有梅毒病灶时,应停止母乳喂养,指导人工喂养。

4.及时给予新生儿预防性治疗,使用苄星青霉素5 万单位/千克体重,1次肌内注射(分两侧臀肌)。

5.新生儿出生后应采集静脉血进行非梅毒螺旋体血清学试验定量检测,必要时加测梅毒螺旋体血清学试验以明确先天梅毒诊断。

6.诊断先天梅毒患儿应转至新生儿科接受规范治疗。

梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗方案

一、梅毒感染孕产妇治疗方案

(一)推荐方案。

1.普鲁卡因青霉素G,80万单位/日,肌内注射,连续15日;

2.苄星青霉素240万单位,分两侧臀部肌内注射,每周1次,共3次。

(二)替代方案。

1.若没有青霉素,可用头孢曲松,1克/日,肌内注射或静脉给药,连续10 天;

2.青霉素过敏者:可用红霉素治疗(禁用四环素、多西环素),红霉素500mg,每日4次,口服,连服15天。

二、梅毒感染孕产妇所生新生儿的预防性治疗方案

出生后应用苄星青霉素G,5万单位/公斤体重,分双臀肌肉注射。

三、先天梅毒患儿的治疗方案

(一)脑脊液正常者。

苄星青霉素G,5万单位/公斤,1次注射(分两侧臀肌)。

(二)脑脊液异常者。

水剂青霉素G,每日5万单位/公斤,分2次静脉滴注,连续10~14天;或普鲁卡因青霉素G,每日5万单位/公斤,肌注,连续10~14天。

如无条件检查脑脊液者,可按脑脊

液异常者治疗。

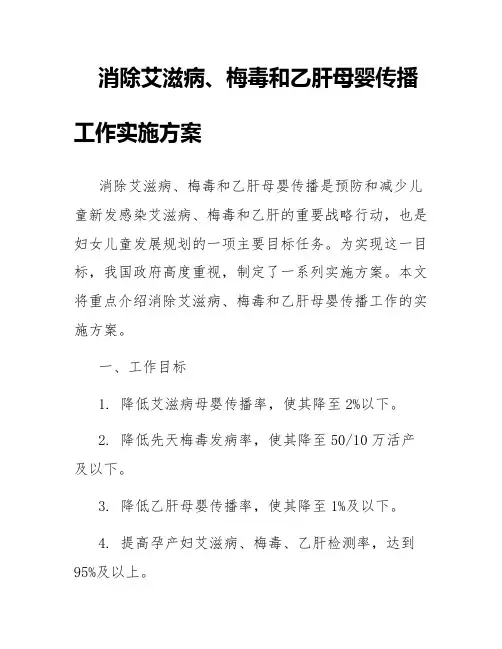

梅毒感染孕产妇所生儿童的随访与先天

梅毒感染状态监测

说明:* 非梅毒螺旋体抗原血清学试验包括RPR、TRUST等方法。

#梅毒螺旋体抗原血清学试验包括TPPA、TPHA及应用该原理的快速检测等方法。

图7. 梅毒感染孕产妇所生儿童的随访及先天梅毒感染状。