月球观测指南

- 格式:doc

- 大小:430.00 KB

- 文档页数:12

如何选择观测月相的时间

铁加福

月相的周期变化是我们最常见的天文现象,也是天文科普的重要内容。

由于月球是距离地球最近的天体,观察月相变化对于我们来说是非常方便的,借助望远镜我们还可以观测月面上的一些细节。

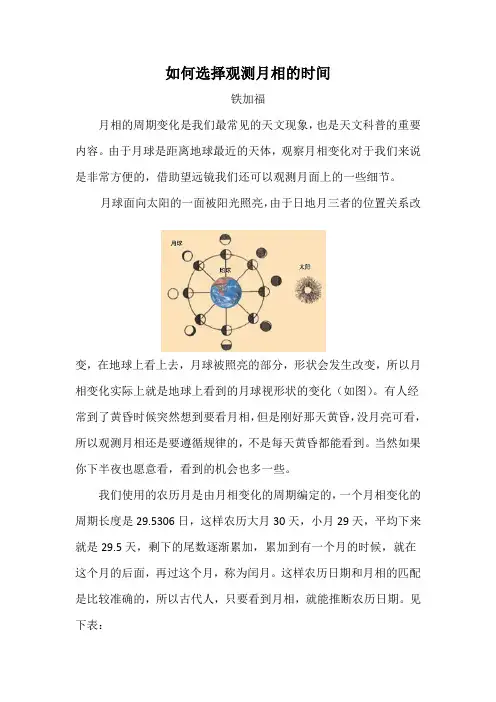

月球面向太阳的一面被阳光照亮,由于日地月三者的位置关系改

变,在地球上看上去,月球被照亮的部分,形状会发生改变,所以月相变化实际上就是地球上看到的月球视形状的变化(如图)。

有人经常到了黄昏时候突然想到要看月相,但是刚好那天黄昏,没月亮可看,所以观测月相还是要遵循规律的,不是每天黄昏都能看到。

当然如果你下半夜也愿意看,看到的机会也多一些。

我们使用的农历月是由月相变化的周期编定的,一个月相变化的周期长度是29.5306日,这样农历大月30天,小月29天,平均下来就是29.5天,剩下的尾数逐渐累加,累加到有一个月的时候,就在这个月的后面,再过这个月,称为闰月。

这样农历日期和月相的匹配是比较准确的,所以古代人,只要看到月相,就能推断农历日期。

见下表:

月相观测时间表

(朔)

12

满月(望)

满月(望)

满月(望)

24

(朔)

从表格中我们发现月相变化和日期匹配,以及月亮在天空中的位置,规律性是很强的。

从初一到十五,月相由新月-上弦-满月,如果都在黄昏看月亮,月亮在天空中的位置,从西天边-中天-东天边。

下图中数字表示月出时间(钟点),上半部分表示初一至十五黄昏时刻的月相(亮面朝西),下半部分表示十五至三十清晨时刻的月相(亮

面朝东)。

如你要在农历初四看月相,那么你会在黄昏时的西南天空看到蛾眉月,如果你要在农历二十七看月相,那么你会在清晨时刻的东南天空看到蛾眉月。

天文奇观_2024年观测指南1. 引言1.1 概述在过去的几年里,天文学领域持续发现了一系列令人惊叹的天文奇观。

这些奇观不仅提供了对宇宙深层次的理解,也给予我们观测和研究的机会。

2024年将是一个特别值得期待的年份,因为许多重要的天文事件将在这一年发生。

本篇文章将带领读者探索2024年出现的天文奇观,并为观测者提供详细指南。

1.2 文章结构本篇文章分为四个部分:引言、正文、结论以及展望未来研究方向。

接下来的内容将逐步介绍每个部分。

1.3 目的本篇文章旨在提供关于2024年天文奇观的全面指南,包括观测时间、地点和工具等重要信息。

同时,我们还将介绍每个天文奇观背后的科学原理和意义,以增进读者对宇宙中不可思议现象的认识。

通过此篇文章,希望读者能够更加了解并参与到天文学领域中来,共同探索宇宙之谜。

2. 天文奇观_2024年观测指南正文2.1 奇观一在2024年,我们将迎来一系列令人激动的天文奇观。

其中之一是“2024日全食”,预计将在某些地区展现出震撼人心的景象。

日全食是指当月球几乎完全遮住太阳,使得在地球上的观察者能够目睹到白昼变为黑暗、周围环境变得寒冷的壮观景象。

根据预测,2024年的日全食将主要出现在北美洲一带。

特别值得注意的是,在美国中部和东部地区,这次日全食将呈现出一个完美的“X”形路径,吸引了大量天文爱好者和科学家前往进行观测和研究。

如果你有机会亲眼目睹这次壮丽的天文奇观,务必记住采取适当的安全措施。

直接注视太阳会对眼睛造成严重损伤。

因此,使用合适的太阳滤镜或其他专业设备非常重要。

2.2 奇观二除了日全食之外,2024年还将发生一次“火星近距离”事件,这是一个非常罕见的天文现象。

当时,地球与火星之间的距离将达到极小值,使我们能够更清晰地观测火星表面的细节和特征。

对于天文爱好者来说,这将是一个难得的机会。

通过望远镜或其他观测设备,我们可以更好地观察火星上的山脉、峡谷、陨石坑以及可能存在的水和生命痕迹。

观察月相完整版课件一、教学内容本节课的教学内容来源于人教版初中物理八年级下册第十章第三节“观察月相”。

教材主要介绍了月相的概念、形成原因以及观察月相的方法。

具体内容包括:月相的定义、月相的变化规律、月相的形成原因、月相观测的技巧等。

二、教学目标1. 让学生了解月相的概念和变化规律,理解月相的形成原因。

2. 培养学生观察自然界的能力,提高学生对天文现象的兴趣。

3. 培养学生运用科学方法进行探究的能力,提高学生的实践操作能力。

三、教学难点与重点重点:月相的概念、月相的变化规律、月相的形成原因。

难点:月相形成原因的理解,月相观测方法的运用。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、月球模型、月相图、黑板。

学具:月相观察记录表、望远镜、手机或相机。

五、教学过程1. 情景引入:利用多媒体课件展示一组美丽的月相图片,引导学生关注自然界的这一奇妙现象,激发学生学习兴趣。

2. 知识讲解:(1)月相的概念:介绍月相的定义,解释月亮在天空中的亮度变化。

(2)月相的变化规律:讲解月相的变化顺序,引导学生理解新月、娥眉月、上弦月、满月、下弦月、残月的形成过程。

(3)月相的形成原因:分析月相产生的原因,包括地球、月球、太阳三者的位置关系。

3. 实践操作:(1)观察月相:指导学生利用望远镜、手机或相机观察月亮,记录月相的变化。

(2)月相观察记录:学生根据观察到的月相,填写月相观察记录表。

4. 例题讲解:分析一道关于月相的例题,引导学生运用所学知识解决问题。

5. 随堂练习:设计一道月相相关的练习题,检验学生对月相知识的理解和掌握。

六、板书设计板书内容主要包括:月相的概念、月相的变化规律、月相的形成原因、月相观测方法。

七、作业设计1. 作业题目:(1)根据月相观察记录表,绘制一个月相变化图。

(2)运用所学知识,解释生活中遇到的月相现象。

2. 答案:(1)月相变化图:根据观察记录,绘制出一个月相变化图。

(2)解释月相现象:举例说明生活中遇到的月相现象,如“月亮出来了”、“月亮不见了”等,并运用所学知识解释原因。

第1篇一、实验背景月球作为地球的天然卫星,自古以来就引起了人类的极大兴趣。

随着科技的不断发展,观测月球的方式也日益多样。

本实验旨在通过天文望远镜观测月球,了解月球的表面特征、结构以及与地球的关系,提高我们的天文观测技能。

二、实验目的1. 了解月球的基本知识,包括月球的直径、质量、公转周期等;2. 掌握使用天文望远镜观测月球的方法和技巧;3. 通过观测月球,了解月球的表面特征、结构以及与地球的关系;4. 培养团队合作精神,提高实验操作能力。

三、实验原理月球绕地球公转的同时,也在自转。

由于月球的自转周期与公转周期相同,我们只能看到月球的一面。

月球表面布满了陨石坑、山脉、峡谷、月海等特征,这些特征的形成与太阳系早期的小行星撞击有关。

四、实验器材1. 天文望远镜:口径80-120毫米的折射式或反射式望远镜;2. 三脚架;3. 月球观测指南;4. 记录本和笔。

五、实验步骤1. 选择观测地点:选择一个视野开阔、无遮挡、远离城市光污染的地点进行观测。

2. 安装望远镜:将望远镜安装在三脚架上,调整望远镜的水平和垂直方向,确保望远镜对准天空。

3. 对准目标:使用寻星镜或手机天文应用找到月球,将望远镜对准月球。

4. 调整焦距:调整望远镜的焦距,使月球图像清晰。

5. 观测月球:观察月球表面的特征,如陨石坑、山脉、峡谷、月海等,并记录下来。

6. 分析数据:根据观测结果,分析月球的表面特征、结构以及与地球的关系。

六、实验结果与分析1. 月球表面特征:通过观测,我们发现在月球表面上有大量的陨石坑,这些陨石坑的大小和形状各异,有些甚至超过了几百公里。

此外,月球表面还有山脉、峡谷、月海和火山口等地貌特征。

2. 月球结构:月球的结构分为月壳、月幔和月核。

月壳较薄,主要由岩石组成;月幔较厚,主要由岩石和金属组成;月核较小,主要由铁和镍组成。

3. 月球与地球的关系:月球是地球的唯一天然卫星,它与地球之间的引力关系使得地球的自转和公转保持稳定。

在浩瀚的宇宙中,月球之眼——即位于月球背面的嫦娥四号着陆器上的望远镜,成为了人类探索宇宙的重要观测点。

坐落在月球背面的优越位置,嫦娥四号探测器搭载的望远镜受益于月球环境的低干扰和良好的视野,为科学家们提供了前所未有的机会来深入探索宇宙的奥秘。

在月球背面,没有地球引起的电磁干扰和光污染,这使得位于月球之眼的望远镜能够捕捉到更加清晰、准确的宇宙信号。

由于缺乏大气,月球背面也没有大气干扰和天气变化的影响,这使得望远镜能够持续稳定地观测目标,而不受到地球上常见的气象变化的影响。

因此,月球之眼成为了观测宇宙的理想据点之一。

嫦娥四号着陆器上的望远镜不仅可以观测宇宙中的恒星、星系和行星,还可以对宇宙射线、宇宙微波背景辐射等进行精确的测量和观测。

这些数据对于研究宇宙的演化、星际物质的分布、宇宙背景辐射的特性等方面都具有重要意义,为人类对宇宙本源和未知领域的探索提供了宝贵的资料。

通过月球之眼,科学家们可以更加深入地研究宇宙中的黑洞、脉冲星、星团等天体现象,甚至可以观测宇宙诞生初期的一些遥远事件。

这些观测数据不仅可以验证现有的宇宙学理论,还可能带来许多新的发现,推动人类对宇宙的认知向前迈进。

另外,位于月球背面的望远镜也有助于监测太阳活动和宇宙射线等对地球的影响,为地球空间天气的预测和监测提供重要数据支持。

这些数据对于保障地球的航天和通讯设施、卫星等具有重要意义,也能够为太阳风暴等极端天气事件的预警和防范提供科学依据。

总的来说,位于月球背面的嫦娥四号着陆器上的望远镜作为月球之眼,为人类深入探索宇宙提供了独特的优势和机遇,其重要性不言而喻。

在未来,随着科学技术的不断进步,我们有理由期待月球之眼能够为人类揭开更多宇宙奥秘,为人类文明的发展和繁荣贡献更多力量。

浅谈月相的变化规律与观测地球一边自西向东自转也一边绕太阳自西向东公转。

月球是地球的卫星,月球一边自转也一边绕地球公转,两者方向都是自西向东,且月球的自转与公转周期相同(这称为同步自转),约为27.32日。

这样就造成月球总是同一面(或同一个半球)向着地球。

若是只考虑月球的公转,则月球相对于天空中某一遥远恒星公转一周的时间叫恒星月(图1 恒星月与朔望月)。

恒星月是月球本身的公转周期,约为27.32日。

月球属于卫星,本身不发光也不透明,只能被太阳光照射而变亮。

由于日(太阳)、地(球)、月(球)三者的相对位置随着月球绕地球向东运行而变化,从而形成了地球上所见到的月球被照亮部分出现不同形状(即从新月(朔月)——上弦月——满月(望月)——下弦月——新月的月相)。

这种月亮(球)圆缺的各种形状叫做月相。

(见图2月相成因图)图1恒星月与朔望月图2 月相成因图仔细观察月相成因图,可发现月相变化规律:自农历初一到十五,月球明亮部分从西部边缘开始向东扩展到满月;自十五(十六)到三十,月球阴暗部分从西部边缘开始向东扩展到新月。

读图2还可以看出,日、地、月三者的相对位置关系的变化:①当日、地、月大致在一条直线上,月球居中,地球上只能看到月球背着太阳的半球面,此时月相为新月(或朔月)。

②当日、地、月三者呈直角,月球在太阳以东,太阳照亮月球的西半部分,此时月相为上弦月。

③当日、地、月三者大致在一直线上,地球居中,太阳照亮月球向着太阳的半球面,此时月相叫满月(或望月)。

④当日、地、月三者呈直角,月球在太阳以西,太阳照亮月球的东半部分,此时月相为下弦月。

从新月,经上弦月、满月、下弦月回到新月的月相变化周期约为29.53日,这叫塑望月。

塑望月为什么比恒星月要长(看图1,恒星月与塑望月)。

如图,以某一遥远恒星为参考点,这时地、月、星在同一直线上(位置e1),日、地、月也在同一直线上(月相为满月),我们把这时作为恒星月的起点,也作为朔望月的起点,经过27.32日后地球运行到第二个位置(位置e2),这时月球公转一周,地、月、星又重新回到同一直线(恒星很遥远,射来的光是平行光)完成一个恒星月,但由于地球的公转,日、地、月并没有回到同一直线上,因此还没有完成一个朔望月,待地球继续运行约2.21天,月球又转过了一个较大的角度,使日、地、月又重新回到同一直线(满月)(位置e3),完成了一个朔望月,所以朔望月比恒星月长。

月球观星指南:在月球上眺望星空的最佳时刻1.人类对宇宙的探索和对星空的向往自古以来就存在着。

而如今,在技术的进步和科学的发展下,我们有幸能够进入太空,探索更广袤的宇宙。

月球作为最近的天体,成为了人类进行太空探索和研究的绝佳起点。

2.除了科学研究,月球上的观星也成为了人们前往月球的一大动力。

在地球上,每天都有数以千计的人驻足在户外,仰望星空,寻找闪耀的星辰。

然而,在月球上,这种星空的观测将会带来独特的体验和视角。

3.在月球上观星的最佳时刻是在月球出现在地平线之后。

当月亮在地平线升起时,它的亮度会抢占星空的光线,这将使得星空的观赏受到干扰。

因此,为了获得最佳的观星体验,最好选择在月亮升起之后的几个小时内进行观测。

4.月球上的天黑时间与地球上的不同。

由于月球的自转周期为27.3天,相对于地球上24小时的一天来说,月球上的一天约为29.5地球日。

因此,在月球上进行观星时,必须根据月球的自转周期来计算最佳观测时间。

5.除了时间因素,观星的位置也是非常重要的。

在月球上的不同地点观测星空,将会呈现出不同的星图和星座。

在选择观测位置时,最好选择远离月球表面的陨石坑和山脉,以确保有更广阔的视野,从而能够观察到更多的恒星和星系。

6.然而,月球上的观星并非尽善尽美。

与地球上的观星相比,月球上的观测环境受到了一些限制和干扰。

首先,月球上没有大气层,这意味着观测者无法享受到地球上的大气折射带来的清晰度和稳定性。

其次,月球上的重力较小,这可能会导致观测设备在月球表面上容易发生漂移,并影响观测结果的准确性。

7.尽管如此,观测星空仍然是在月球上的一项令人向往的活动。

在那里,你可以看到地球上难以观测到的星体,如远离地球太阳系的星系和行星。

此外,在月球上的观测活动将成为太空探索的重要组成部分,有助于我们进一步了解宇宙。

8.此外,月球上的观星还可以结合其他科学研究项目。

例如,在观测星空的同时,可以开展月面地质、天文摄影等实验和研究。

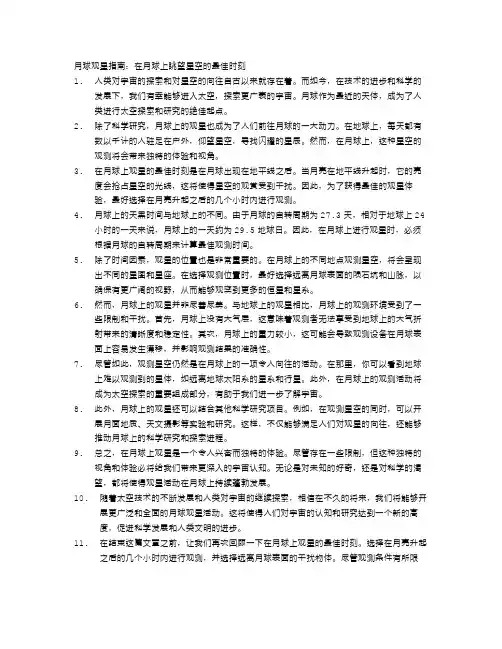

农历初一时新月[没有月亮]初七初八是上弦月[第二行第三列]农历十五是满月[第三行第三列]农历二十二、二十三日[第四行第三列]观察月相变化规律观察月相变化之前,首先应对月球的运动和月相的变化有个大概了解。

月球是地球的一颗天然卫星,它在自转的同时,还围绕着地球公转,当然,又随着地球围绕太阳公转。

月球本身不会发光,但能反射太阳光,因此,在太阳光照射下,月球永远分为光明半球和黑暗半球。

由于日、地、月三者的相对位置不断变化,在地球上看到的月球明暗两部分也在不断变化,这种变化的状况就是月相(如图所示)。

当月球位于地球与太阳之间时,月球黑暗的部分朝向地球,因此,我们无法观测到月球,这时叫“新月”,也叫“朔”,时间是在每月阴历初一、二;到初三、四,月亮开始从右边露出笑眯眯的眼睛叫“蛾眉月”;到初七、八,右半边全亮了,叫“上弦月”;以后月亮光亮的部分越来越大,叫“凸月”;到阴历十五、十六时,月球光亮的部分全部朝向地球,这时叫“满月”,也叫“望”;再以后,明亮部分从右边逐渐消失,到阴历二十二、二十三,只剩下左半边亮,叫“下弦月”;到二十七、二十八时,又变为蛾眉月,然后又回到新月,完成一个变化周期。

在了解了月相的变化过程以后,就要确定观测的时间,观测最好选在每天日医治后和日出前这一段,如果太阳升起后,随着太阳光的增强,就很难再观测到月球了。

一般每个月的上半月,定在18点以后观测较合适;下半月,在早晨六七点钟观测较好。

每次观测时,应记录下时间,并绘出月相图,然后用指南针测出月亮的方位,记在记录本上,这样坚持观测一个月,就可总结出月相、时间和月亮所在方向的关系。

如果对这一关系掌握的很熟练了,那么将来在野外,你就可以根据月相和当时的时刻,用月亮大致判定方向,也可以根据月相和月亮所在的方向,大致判断时间了。

月相变化每天,随着月亮在星空中自西向东地移动一大段距离,它的形状也在不断地变化着。

这就是月亮位相变化,叫做月相。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,这里的圆缺就是指“月相变化”:在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象。

月亮天文历法知识点总结月亮是地球上最明亮的夜间天体之一,并且它对地球和生物有着深远的影响。

自古以来,人们就对月亮展开了广泛的研究,并且制定了一套月亮天文历法,用来观测和记录月相、月食、月球运动等现象。

本文将对月亮天文历法的知识点进行总结,希望能够帮助读者更好地了解月亮的运行规律和天文学知识。

一、月球的运行规律1. 月球的轨道:月球绕地球公转的轨道是椭圆形的,其平均轨道半径为约384,400公里。

在椭圆轨道上,月球有近地点和远地点之分,近地点与地球的距离最接近,而远地点与地球的距离最远。

这种轨道运行的规律决定了月球的运行速度是不均匀的,有时快有时慢。

2. 月相的变化:由于月球绕地球公转的轨道是椭圆形的,而地球绕太阳公转的轨道也是椭圆形的,因此地球、月球和太阳之间的相对位置会不断变化,从而导致月相不断变化。

当月球处于地球和太阳之间时,我们能看到满月;当月球处于地球的背面时,我们看到的是新月;在这个过程中,月相依次变化为满月→亡月→新月→弦月。

3. 月球的自转:月球的自转周期同它的公转周期相等,约为27.3天。

由于月球的自转速度和公转速度是相等的,所以地球上总是看到同一面的月球,这个现象叫做“同步转”现象。

4. 月球的日食和月食现象:月球和太阳的直线夹角与地球和月球夹角的大小会决定是否会有日食和月食现象。

当月球处于地球和太阳之间时,会产生日食;当地球处于月球和太阳之间时,会产生月食。

这些现象都是由于光线的阴影效应所产生的。

二、月亮天文历法的重要概念和方法1. 月亮的周期:月亮的运行周期有很多种,包括月相周期、绕地周期、升交周期和系统周期等。

其中,月相周期是指月亮从一次满月到下次满月所经过的时间,约为29.53天;绕地周期是指月球完成一次公转所需的时间,约为27.32天;升交周期是指月球由南至北上升的周期,约为18.61年;系统周期是指月球经过所有周期的总周期,约为9年。

2. 月球的天干地支:在中国古代,人们将月球的天干地支与日期进行了对应,这样就形成了月将和日期的对应关系。

月球视赤纬的规律-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述月球视赤纬是天文学中重要的测量参数之一,它描述了月球在天球上的位置。

通过测量月球的视赤纬,我们可以得知月球在夜空中的高度和方向,进而了解更多关于月球的信息。

月球视赤纬的测量方法多种多样,其中最常用的是通过观测月球在天球上的位置和角度来确定。

通过观测月球在地平线上的高度角和方位角,再结合地球的地理坐标和时间信息,就能得到月球视赤纬的数值。

月球视赤纬的变化规律是指月球在一定时间内视赤纬的变动趋势。

由于月球绕地球公转并同时自转,其视赤纬会受到多种因素的影响而发生变化,包括地球的自转、地球轨道的倾斜和月球自身的运动等。

这些因素的综合作用会导致月球视赤纬呈现出周期性的变化规律。

总结月球视赤纬的规律可以使我们更好地理解地月系统的动力学性质,进而揭示宇宙中其他天体的特性。

此外,月球视赤纬的规律也具有实际应用价值,比如可以用来确定地球的自转轴和轨道参数,还可以用于天文导航、航天任务的计算和设计等领域。

展望未来的研究方向,我们可以深入探究月球视赤纬的变化机制,研究更加精确的测量方法,并结合其他天文现象进行综合研究,以期对地月系统和宇宙的运行规律有更深入的认识。

此外,随着技术的不断发展,我们也可以利用卫星观测和遥感技术来进一步提高对月球视赤纬的测量精度和可靠性。

综上所述,月球视赤纬作为一项重要的天文测量参数,其规律的研究对于理解地月系统、揭示宇宙运行规律以及应用于相关领域具有重要意义。

通过不断深入的研究和探索,相信我们能够有更全面的认识和理解月球视赤纬的规律,并将其应用于更广泛的领域中。

1.2 文章结构文章结构包括引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要概述了文章的主题和背景,以及对研究目的的简要说明。

通过引言,读者将对文章的整体内容和研究目的有一个初步的了解。

正文部分包括对月球视赤纬的定义、测量方法和变化规律的详细描述。

在2.1节中,将介绍月球视赤纬的定义,明确月球视赤纬是指观测者在地球上观测月球时,月球在天球上的纬度位置。

根据月亮辨别地理方向夜间还可以用月亮判定方向。

月亮的起落是有规律的。

月亮升起的时间,每天都比前一天晚48-50分钟。

例如,农历十五的18时,月亮从东方升起。

到了农历的二十,相距5天,就迟升4小时左右,约于22时于东方天空出现。

月亮“圆缺”的月相变化,也是有规律的。

农历十五以前,月亮的亮部在右边,十五以后,月亮的亮部在左边。

上半个月为“上弦月”,月中称为“圆月”,下半月称为“下弦月”。

每个月,月亮都是按上述两个规律升落的。

利用月亮测定方位,可参考下表。

此外,还可以根据月亮从东转到西,约需12小时,平均每小时约转15度这一规律,结合当时的月相、位置和观测时间,大致判定方向。

例如,晚上10时,看见夜空的月亮是右半边亮,便可判明是上弦月,太阳落山是6时,月亮位于正南;此时,10时-6时=4时,即已经过去了4小时,月亮在此期间转动了15°×4=60°。

因此,将此时月亮的位置向左(东)偏转60度即为正南方。

夜间利用月亮辨别。

农历每月十五日的18时,月亮从东方升起,24时在正南方,早6时在西方,这一夜就可以用看太阳的办法看月亮。

尔后月亮升起的时间,每天都比前一天晚48-50分钟,据此就可以推算。

如果不习惯使用农历,可以借用标记太阳的方法,用直棍标记月亮的阴影。

冬季也可以透过树枝观看月亮的位移,月亮也是由东向西移动的,其移动的方向就是西方。

因为月球围绕地球自西向东运动,所以我们看到月球是东升西落.因为月球不发光,所以我们看到的月球是月球上直接被太阳照射的部分(反射太阳光的部分)。

因为我们每次看到月球升起时,月球\太阳和地球三个质点间的相对位置都不同,所以就看到了不同形状的月球,这就是月相的来源。

月球升起的早晚取决于日地月的角距大小,即三者的夹角大小.一般地,角距越大,升起越早.以我们地球为参考点,月亮在升起之后,是自东向西移动的。

但是升起的位置是不固定的。

月亮升起的位置,月初时在西方,然后升起位置逐渐东移。

天文望远镜月球观测指南广大天文爱好者来说,掌握月球的光学观测,实为一技之本。

由于月球的视面大,表面清晰可辨,可观测的项目多,而且通过认真的观测,比较容易获得观测成果,因此,月球观测是进行天文普及教育的最生动最真实的活动。

380 年前,枷里略发明了望远镜后首先把望远镜指向了月球,就获得了惊人的发现。

过去,许多月面观测都是由素质极高的天文爱好者来承担的,其中不少人以此方面的成就跃居月面学家。

方法/步骤1观测仪器的选择这里所说的光学观测,指的是通过天文望远镜的观测。

那么,用什么类型的天文望远镜观测月球最理想呢?首先谈谈对光学系统的要求;因为月球属于有延伸面的天体,主要是观测月面的细节。

所以天文望远镜的分辨本领要强才行。

分辨和望远镜的有效口径有如下的关系:6=140/D、D为有效口径,以毫米表示。

若要分辨月面1角秒的细节,则望远镜的有效口径起码得140毫米才行。

当然,这也绝不只是一味追求望远镜的口径大,聚光多。

而前题是要求望远镜光学系统消除色差、球差和彗差。

一般来说,较优良的折射望远镜物镜都是由两块透镜组成,目的就是为了消除这三种差。

同时,折射望远镜的相对口径通常在1/15~1/20。

它们的焦距长,底片比例尺(也就是底片上天体的线大小)较大。

而反射望远镜的相对口径往往在1/3.5~1/5,比折射望远镜大。

反射望远镜产生的仪器散射光也比折射望远镜大。

因此,一般说来,折射望远镜比反射望远镜更适合月球观测。

施米特一卡塞格林式和马克苏托夫一卡塞格林式望远镜也适宜观测月球。

诚然,质量好,并且视场较小的反射望远镜也可以观测月球。

折射望远镜物镜口径不要小于5厘米,反射望远镜物镜口径不要小于10厘米。

其次,对机械系统的要求,最好是有跟踪的赤道装置。

只有这样,才能进行上述各项系统观测。

第三,对目镜系统的要求是应备有多种目镜。

目视观测要定位绘图,有十字丝装置的目镜较理想。

如果有动丝测微器就更好了。

2观测地和天气的选择为了尽量获得高清晰度的月面细节,最大限度地发挥天文望远镜的本领,观测地点和天气状况的选择是很关键的。

第七单元月球的观测对广大天文爱好者来说,掌握月球的光学观测,实为一技之本。

由测,比较容易获得观测成果,因此,月球观测是进行天文普及教育的最生动、最真实的活动。

于月球的视面大,表面清晰可辨,可观测的项目多,而且通过认真的观1609年伽利略发明了望远镜后,首先把望远镜指向了月球,就获得了惊人的发现。

过去,许多月面观测都是由素质极高的天文爱好者来承担的,其中不少人以此方面的成就跃居成为月面学家。

第一节观测项目只要稍加仔细地观看,我们就可以发现月亮每天都在发生着变化,其中最引人注目的就是月相的变化了。

如果您进行更加深入的观测的话,就会发现平常看上去都是一样的月亮,还有许多更有趣的变化。

月球的运动月球每天都通过星空的哪个位置,一天当中大约要移动多少度,月球公转一周大约需要多少天,这些您都注意过吗?新月出现时,连续观测三五天,在每天相同时刻观测星座中月球的位置如何,把它记录到星图上去,看看会出现什么结果。

最好是连续观测一个月,从新月开始到满月,再到下一个新月。

如果遇到阴天或下雨天,少观测了几天也没有关系。

使用双筒望远镜来观测,可以详细地研究月亮运动的情况。

把月亮和月亮近处的星星的位置用图记录下来,坚持连续这样观测2-3小时,您就会发现月亮在以很快的速度移动着。

分析您的观测记录,您就不难得出这样的结论:从新月到下一个新月,约为29.5天,这个周期叫做朔望月;月亮相对与恒星的移动速度为每天13°多。

除此之外,尽管您很尽力地去观测了,还是会有相当多的月亮运动的现象是您所不能理解的,这就需要我们做更深入的观测学习。

月相的变化随着月亮每天在星空中自西向东移动一大段距离,它的形状也在不断地变化,这种现象就叫做月相变化。

月球本身是不发光的,只能靠反射太阳光才发亮。

由于月球在绕地球转的同时,又与地球一起绕太阳转,所以月球相对于地球和太阳的位置在不断地变化着。

因此,月球被太阳照亮的一面就会有时向着地球,有时背着地球,有时部分向着地球,而且这部分有时大一些,有时小一些。

第七单元月球的观测对广大天文爱好者来说,掌握月球的光学观测,实为一技之本。

由测,比较容易获得观测成果,因此,月球观测是进行天文普及教育的最生动、最真实的活动。

于月球的视面大,表面清晰可辨,可观测的项目多,而且通过认真的观1609年伽利略发明了望远镜后,首先把望远镜指向了月球,就获得了惊人的发现。

过去,许多月面观测都是由素质极高的天文爱好者来承担的,其中不少人以此方面的成就跃居成为月面学家。

第一节观测项目只要稍加仔细地观看,我们就可以发现月亮每天都在发生着变化,其中最引人注目的就是月相的变化了。

如果您进行更加深入的观测的话,就会发现平常看上去都是一样的月亮,还有许多更有趣的变化。

月球的运动月球每天都通过星空的哪个位置,一天当中大约要移动多少度,月球公转一周大约需要多少天,这些您都注意过吗?新月出现时,连续观测三五天,在每天相同时刻观测星座中月球的位置如何,把它记录到星图上去,看看会出现什么结果。

最好是连续观测一个月,从新月开始到满月,再到下一个新月。

如果遇到阴天或下雨天,少观测了几天也没有关系。

使用双筒望远镜来观测,可以详细地研究月亮运动的情况。

把月亮和月亮近处的星星的位置用图记录下来,坚持连续这样观测2-3小时,您就会发现月亮在以很快的速度移动着。

分析您的观测记录,您就不难得出这样的结论:从新月到下一个新月,约为29.5天,这个周期叫做朔望月;月亮相对与恒星的移动速度为每天13°多。

除此之外,尽管您很尽力地去观测了,还是会有相当多的月亮运动的现象是您所不能理解的,这就需要我们做更深入的观测学习。

月相的变化随着月亮每天在星空中自西向东移动一大段距离,它的形状也在不断地变化,这种现象就叫做月相变化。

月球本身是不发光的,只能靠反射太阳光才发亮。

由于月球在绕地球转的同时,又与地球一起绕太阳转,所以月球相对于地球和太阳的位置在不断地变化着。

因此,月球被太阳照亮的一面就会有时向着地球,有时背着地球,有时部分向着地球,而且这部分有时大一些,有时小一些。

月相变化就是这样产生的。

当每月的农历初一时,我们看不见月亮,即新月,也叫“朔”。

到农历初二、三,我们会看到一钩弯月,这个月牙叫做娥眉月,当初七、八时,我们就可以看到半个月亮,也就是上弦月(凸边向西)。

农历十五、十六的月亮为满月,也叫“望”。

满月过后,到农历的廿二、廿三,有只能看到半个月亮,即下弦月(凸边向东)。

再过一周,月亮又将回到朔的位置。

如此往复,月月如此。

关于月相,我们有一个概念叫月龄..。

所谓月龄,就是用日数来表示的,从新月时起算到各月相所经过的时间。

例如,新月后3天12小时的月龄就是3.5,娥眉月的月龄是3,满月的月龄为15等。

只要知道了月龄,我们就能判断月相及其出没时刻和可见方向。

使用双筒望远镜和天文望远镜观察月面时,一定要细心观测那些月面有缺边的月龄。

经过长时间的连续观测,我们就可以发现即使是相同的月龄,缺边的位置也不尽相同。

另外,长时间地观测月面,并且对边缘部分的目标进行仔细的记录与比较,我们不难发现月面有一种所谓的秤动现象。

正是有了月球的秤动,我们才能够看到59%的月球表面。

月面览胜我们用肉眼可以看到,在天空中月亮的视大小和太阳差不多。

月亮的直径大小化成视场角约为0.5°。

然而,最优秀的眼睛也只可以看到月球表面状态图。

在月面状态图中,肉眼看到的只是那些较暗的部分,被称为月海。

以往,人们总把看到的月面形状比作兔子、船或者女人的面孔。

您能确认月面上的云海、湿海、雨海、汽海吗?您能判断出澄海、静海、危海、酒海、丰富海吗?您能否看到风暴洋中的哥白尼环形山吗?请用您的肉眼观测力来挑战一下吧!图7.1 月面照片图7.2 月面地图天文望远镜的魅力最让人感兴趣的就是能看到月球的表面。

用80倍的低倍率望远镜,您很快就可以看到月球的全貌,而且是耀眼明亮的月球表面。

另外,当提高望远镜的观测能力到最大倍率时,您可以感受到因大气层影响而产生巨大振动的环形山的魅力。

用天文望远镜观测月亮时,您可以看到月面上的环形山,尤其是月亮缺边附近的环形山显得极其清清楚楚。

这是由于在月亮缺边附近,太阳光是斜照的缘故。

由于月面色彩变化不明显,如果太阳光从正面照射就不会有影子,月亮的凸凹不平就不容易被正确体验。

就像对人的面部进行摄影时,若把闪光从正面照射到面部,高高的鼻子也会被照成扁扁的。

所以要观测月面上的某个对象,最好将观测点选择在缺边附近。

例如,要观测哥白尼环形山,就要选择月龄在8-10的缺边月亮。

为了更深入地观测月面地形的全貌,应该连续观测哥哥月龄的月亮。

观测月亮就如同到月亮上去旅行一样。

另外,要记着:在满月时,我们可以看见太阳光全面照射下的环形山向四面八方发出的明亮的长线条,那就是辐射纹。

这些只能在满月时才能看到。

月食的观测当月球运行到望的位置时,地球正好位于太阳和月球之间,如果这三个星球恰巧或接近于一条直线上时,月球就会进入地球的影锥之内,此时地球背对着太阳那一面的地区正是黑夜,那里的人们就可以看到月食的发生。

月食是否一定发生在十五呢?是的,月食必定发生在望日,即农历的十五。

那么,是否每月的十五都有月食发生呢?当然不是,而且一年中发生月食的机会很少。

这是因为白道面与黄道面有5°9'的交角,不在同一平面内的缘故。

白道和黄道的两个交点,我们称之为黄白交点。

如果在望时,月球不在黄白交点附近,月球就不会被地球的影子所遮掩,进而就不会有月食发生。

值得我们观测的月食要数月全食和月偏食了。

前者是月球完全进入到地球影锥的本影部分而发生的月全食;后者是月球只有部分掠过地球的本影而发生的月偏食。

至于月球只进入地球影锥的半影区而发生的半影食,只是使月面少许暗了一些而已,观测意义不大。

月全食的时候,整个月面会变成红铜色,但其明亮度则会有很大的区别。

法国天文学家丹约翰给出了一个分5等级的目测标准,如表7.1所示。

表7.1 丹约翰的月全食目测标准等级月全食时月面亮度的目测基准0 非常暗淡,几乎看不见月球,尤其是食甚时完全看不见。

1 暗的月食,略有灰色或茶色,月面的细微部分不易辨认。

2 月面呈暗红色,略带灰色或茶色,影子中心有些暗色斑点,外侧相当明亮。

3 砖色的明亮月食,影子中有明亮的灰色,有一段段的黄色带。

4 铜色或带红的橙黄色,非常明亮,外侧很亮,略有蓝色。

由于地球大气层的影响,地球影锥的周边相当模糊,因此,咱们很难像日食那样把月食的初亏与复圆的时刻测得很准确。

所以,我们在使用双筒望远镜或天文望远镜,观测地球遮住月面的火山口或某种特别地形的时候,要以尽量高的精度加以记录,便可以得到很好的效果。

第二节观测要求一、观测仪器的选择这里所说的光学观测,指的是通过天文望远镜的观测。

那么,用什么类型的天文望远镜观测月球最理想呢?首先谈谈对光学系统的要求。

因为月球属于有延伸面的天体,主要是观测月面的细节,所以天文望远镜的分辨本领要强才行。

分辨本领和望远镜的有效口径有如下的关系:6=140/D,D为有效口径,以毫米表示。

若要分辨月面1角秒的细节,望远镜的有效口径最起码得140毫米才行。

当然,这也绝不只是一味追求望远镜的口径大,聚光多,前提是要求望远镜光学系统能消除色差、球差和彗差。

一般来说,较优良的折射望远镜的物镜都是由两块透镜组成,目的就是为了消除这三种误差。

同时,折射望远镜的相对口径通常在1/15~1/20。

而反射望远镜的相对口径往往在1/3.5~1/5,比折射望远镜大。

反射望远镜产生的仪器散射光也比折射望远镜大。

因此,一般说来,折射望远镜比反射望远镜更适合月球观测。

施米特一卡塞格林式和马克苏托夫一卡塞格林式望远镜也适宜观测月球。

诚然,质量好,并且视场较小的反射望远镜也可以观测月球。

折射望远镜物镜口径不要小于5厘米,反射望远镜物镜口径不要小于10厘米。

其次,对机械系统的要求,最好是有跟踪的赤道装置。

只有这样,才能进行上述各项系统观测。

第三,对目镜系统的要求是应备有多种目镜。

目视观测要定位绘图,有十字丝装置的目镜较理想。

如果有动丝测微器就更好了。

二、观测地和天气的选择为了尽量获得高清晰度的月面细节,最大限度地发挥天文望远镜的本领,观测地点和天气状况的选择是很关键的。

1、观测地点:望远镜不要直接架在水泥地面上。

尤其是夏季,水泥地面的气流变化大。

冬季也不要架在有雪水的地面上。

观测地要尽量减小外界的震动和烟尘的污染。

最理想的是望远镜处在居高临下,周围或观测方向上是草地、或水域、或泥土地的开阔区域。

2、天气:一般说来,雨雪过后的晴天,大气的透明度极佳,然而,宁静度往往极差,这时拍下的月球照片,远不如目视清楚。

这就要观测者根据本地小气候的规律,掌握观测时机。

三、观测方法从前面所述观测项目可以看出,我们主要观测的是月面形态。

为此,只介绍目视观测。

目视观测目的就是认识月面环境,了解特殊结构,进而绘制月面图。

什么样的月相最适宜目视观测呢?人们往往迷恋于满月的多姿,陶醉于它柔和的光辉。

其实,这时通过天文望远镜观测,它光强刺眼,细节完全不清,月相观测最好的日子是弦月前后。

这时月光抚媚,立体感很强,月面就像石膏艺术品一样,呈现在观测者面前。

目视观测要选用多大的放大倍率目镜呢?选择目镜主要考虑两点:其一,选择适当的放大倍率,而不是越大越好。

我们知道,眼睛对目镜视场内细节的分辨本领约为2角分。

如果你要观测月面1角秒的细节,必须把它放大到2角分以上才行。

也就是要选用放大120倍以上的目镜。

从衍射理论看,只要能看清天体,望远镜就算发挥了最大本领。

要想再追求高倍率也无济于事。

而且,由于大气抖动,要想看清0.2角秒以下的细节,那是根本不可能的。

观测月球最好的放大率为有效口径的1.5-3倍的数值。

显然,望远镜的有效口径越小,选用的放大率也相应的要低。

其二,放大率越高,视场越小,视场越暗。

一位月面学家说得好:“对月球的观测,清晰比大小更有价值。

”因此,每次观测前,根据观测目的,选用几种目镜试一试,然后从中再定。

如果要绘图,首先应定比例尺,画出预定的月轮,绘出月面中央子午线和东西线。

有条件的还要算出(或查出)月球的球面位置:月球自转轴的方位角P,通过视面中央子午线的经度L0,视面中心的纬度B0。

绘制时,要从靠近月轮中心区的特征开始。

对一些重要细节结构,应用测微器测出位置和大小。

目前天文学家已编制出几种月面详图。

天文爱好者们只有通过自己的观测对月面的认识才会更深刻,更有意义。

这里讲了一般的情况,关键还得通过自己的实践,多练习,多总结,逐步积累观测经验,提高水平,不断集聚成果。

第三节观测报告(实例)月球表面的特征一、用具与资料《天文分册》中的月面图、天文望远镜。

二、目的认识月球表面的特征,诸如山脉、平原、环形山、峡谷等。

用望远镜观测月面,并记住几个比较大的构造名称。