09颈部淋巴结增大的CT鉴别诊断

- 格式:pdf

- 大小:606.33 KB

- 文档页数:13

淋巴结肿大的ct诊断标准淋巴结是机体免疫系统的重要组成部分,也是许多疾病的首要受累部位。

通过影像学诊断淋巴结肿大,可以帮助医生判断病变的性质和范围,对于疾病的早期诊断、分期和治疗方案的制定具有重要意义。

正常状态下淋巴结的体积是比较小的,在ct的检查过程当中是很难表现出来,除非淋巴结增大的情况下,ct的过程当中就可以明显的表现,并且对于淋巴结的大小,位置情况可以进行清楚的判断,所以要根据疾病的具体状况来确定才能通过ct表现出来。

一般以1.5cm作为淋巴结增大与否的界限,如有许多较小的淋巴结密集也应考虑为异常。

①单发淋巴结肿大,多见于透明血管型,平扫密度均匀,增强扫描动脉期明显强化,静脉期及延迟期持续强化,期周围尚可见多数斑点状高密度影城弧形环绕,此为血管丰富的表现,可能为透明血管型巨淋巴结增生症的特征性表现。

②多发淋巴结肿大或融合,多见于浆细胞型,浆细胞型呈现轻度强化。

CT表现缺乏特异性。

③继发性改变,如胸、腹水和肝、脾肿大等。

影像相关诊断标准:(1)大小:淋巴结肿大的大小诊断标准是正常淋巴结短径一般不超过1厘米。

例如,在放射影像学检查中,如果发现颈部淋巴结的短径超过1厘米,通常被认为是肿大的,需要进一步的评估和诊断。

(2)形态:正常淋巴结呈椭圆形或肾形,肿大的淋巴结可能呈现圆形或不规则形状。

(3)密度:正常淋巴结在CT或MRI上呈现均匀的低密度,而在超声检查中呈现均匀的等回声。

肿大的淋巴结可能呈现不均匀的高密度或低密度区域。

(4)强化特点:在增强CT或MRI检查中,正常淋巴结的强化程度较低且均匀。

而肿大的淋巴结可能呈现不均匀的强化或异常的强化模式。

(5)周围组织改变:肿大的淋巴结可能伴随着周围组织的改变,如炎症、肿瘤浸润等,可导致周围组织密度增高、形态改变等。

颈部肿大淋巴结的CT分析目的探讨颈部肿大淋巴结的CT诊断价值及临床影像学检查意义。

方法总结经手术病理证实的172例颈部淋巴结的资料,并对其病变的部位、CT表现进行分析。

结果颈部组织相对复杂的解剖关系在横断面时容易区别,CT扫描优势在于定位准确,能明确病变范围及周围组织关系。

能为临床活检提供有利方法。

结论CT扫描能根据肿大淋巴结的部位,肿块的大小,密度和增强后的强化有无侵润等提出较为准确的良恶肿大淋巴结的诊断[1],同时操作简单,风险低,患者痛苦小,并能为今后手术提供准确的定位。

标签:颈面部;淋巴结肿大;体层摄影术;X线计算机颈部淋巴结肿大的主要影响因素是转移性肿瘤、恶性淋巴瘤及感染性淋巴结炎等。

近年来,颈部淋巴结肿大的发病率逐渐提升,且大多数患者不合并肺结核,因此导致该病的临床诊断存在较大的难度[2]。

颈部结构复杂,传统颈部X线摄影,由于组织密度差别较小,只能通过显示的间接X线征象来判断显示肿大淋巴結的形态及性质。

自CT问世以来,由于有优越的密度分辨率,对颈部肿大的淋巴结诊断率上有了明显提高。

本文旨在通过探讨CT对颈部肿大淋巴结的形态,位置的改变来提高良恶性肿大淋巴结的准确率。

1 临床资料发现颈部淋巴结肿大患者172例,其中男98例,女74例,年龄6~84岁,就诊无自觉症状常规体检中发现者24例,无意中扪及者9例,临床出现症状后检查中发现者139例。

所用CT扫描机为美国PK2000型,患者取仰卧颈部过申位,自喉结下方胸廓开口处扫描。

层厚、层距均为5 mm,时间2.8秒。

采用小视野影像重建尽可能提高图像分辨率,并根据病情扩大扫描范围。

除2例有造影剂过敏史外其余均作增强扫描。

2 结果172例颈面部肿大淋巴结的患者中,116例为原发性淋巴结肿大,占67.44%;继发性淋巴结肿大者56例,占32.56%。

172例中恶性淋巴结肿大66例,占38.37%;良性淋巴结肿大106例,占61.63%。

66例恶性淋巴结肿大病例中,淋巴结转移癌56例,占84.85%;恶性淋巴瘤9例,占13.64%;其它1例,占1.51%。

颈部淋巴结病变CT诊断及鉴别诊断颈部淋巴结病变ct扫描技术:采用ge-lightspeed8层 ct机所有患者均作颈部平扫加双期增强。

患者仰卧位扫描范围自颅底至胸廓入口增强时从肘静脉打针高压注射器注射碘海醇8~1ml压力1注射速率ml/秒。

扫描参数:1v5mas,层厚层距各5mm标准算法动脉期5~秒,静脉期55~6秒。

颈部淋巴结的划分按照国际通用七分区法对检出的淋巴结进行分区记录[1]。

ⅰ:颌下和颏下淋巴结;ⅱ:颈内静脉链上组淋巴结;ⅲ:颈内静脉链中组淋巴结;ⅳ:颈内静脉链下组淋巴结;ⅴ:颈后三角区淋巴结;ⅵ:中央区淋巴结;ⅶ:上纵隔淋巴结。

颈部淋巴结病变的ct表现ct常根据颈部淋巴结的大小、形态、部位、边缘轮廓、强化特征、内部结构及周围关系来诊断和鉴别诊断淋巴结的性质。

大小:大小是评价颈部淋巴结的最基本的标准扫描一旦发现气管食管沟内淋巴结即可确定为病变性淋巴结但颈部ⅰ~ⅵ区以淋巴结最大横经15mm纵隔ⅶ区以淋巴结最大横经>1cm为诊断标准。

多数学者[]以淋巴结的长径1~15mm为标准或为淋巴结的短径8~1mm 为标准[],其特异性和敏感性因淋巴结的不同经线标准而异。

有研究认为咽后间隙淋巴结的长径不得>8mm。

形态:正常淋巴结是椭圆形沿颈内静脉呈链状分布单个独立存在直径通常时为反应性增生的淋巴结而/t<时则提示淋巴结转移反应增生性淋巴结和淋巴结结核多为椭圆形而转移性淋巴结则呈圆形或球形。

淋巴结的不同形状也与其所在颈部的部位有关一个临界大小的球形淋巴结很可能是转移性病变有时转移淋巴结可表现为原发肿瘤引流区域内数个淋巴结的聚集或融合即淋巴结链转移转移淋巴结的轮廓清晰周围可出现不完全环状脂肪增生带。

边缘轮廓:转移性淋巴结的轮廓一般较清晰据统计鼻咽癌、甲状腺癌淋巴结转移的边缘多较清楚喉癌、下咽癌则转移淋巴结多不清楚。

而慢性反应性增生的淋巴结因长期炎症刺激使其被膜与周围软组织粘连而界限不清。

淋巴结肿大之间的鉴别诊断编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(淋巴结肿大之间的鉴别诊断)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为淋巴结肿大之间的鉴别诊断的全部内容。

淋巴结肿大之间的鉴别诊断发表时间:2010—01—09发表者:丁建(访问人次:2193)一、感染性淋巴结肿大(一)非特异性淋巴结炎由局部组织的急慢性感染引起的相应引流区域的淋巴结肿大称非特异性淋巴结炎一般急性炎症时肿大的淋巴结有疼痛及压痛表面光滑呈严格的局限性有时可见淋巴管炎所致的“红线”自原发病灶走向局部肿大的淋巴结局部皮肤可有红肿热痛的炎症表现往往伴有发热及白细胞增高经治疗后淋巴结常可缩小慢性非特异性淋巴结炎常为相应区域的慢性炎症的结果肿大的淋巴结硬度中等常无局部红肿热痛的急性炎症表现急性非特异性淋巴结炎的特点是局部感染和相应区域的淋巴结肿大并存如面部五官或头颅的急性感染常引起颈部颌下耳后枕后等处的淋巴结肿大;躯干上部乳腺胸壁的急性感染引起腋窝淋巴结肿大;下肢及会阴部感染引起腹股沟淋巴结肿大慢性非特异性淋巴结炎最常见的部位是颌下淋巴结多见于过去有鼻咽喉或口腔感染者其次是腹股沟淋巴结由下肢及生殖器官的慢性炎症所致(二)特异性感染性淋巴结肿大1、淋巴结结核分为原发性和继发性两种,无其他原发结核病灶可寻者为原发性淋巴结结核,在胸肺腹或生殖器等病灶之后出现者为继发性淋巴结结核。

淋巴结结核最好发部位是颈淋巴结群,结核杆菌大多经扁桃体龋齿侵入形成原发性淋巴结结核,少数继发于肺或支气管结核,颈部一侧或双侧多个淋巴结肿大,大小不等,初期肿硬无痛,进一步发展淋巴结与皮肤及淋巴结之间相互粘连融,合成团形成不易移动的团块,晚期干酪样坏死液化形成寒性脓肿,进而破溃慢性溃疡瘦管形成,愈合后留有瘢痕,较严重病例可有全身结核毒性症状如低热盗汗消瘦等。

面颈部淋巴循环丰富,淋巴结正常不易触及,但在面、颈部发生炎症或恶性肿瘤时,有关淋巴结常呈肿大、质硬而可被触及。

急性炎症时,所触及的淋巴结还有明显的压痛。

据报道,颈淋巴结转移性癌的75%其原发灶可能来自头颈部,而1/4的患者,其原发灶是隐匿的[1]。

颈淋巴结转移患者,术前有43.4%未扪及肿大质硬的淋巴结,相反术前扪及肿块,术后却是淋巴结炎者占29.3%[2]。

淋巴结肿大在临床疾病的诊断中占据着重要的地位,而由于淋巴结肿大造成误诊、误治者不乏其数,因此,应重视淋巴结肿大的诊断价值。

1资料与方法1.1一般资料2006年1月至2010年9月本院口腔科住院患者30例,其中男21例,女9例;年龄8~82岁,平均58岁。

1.2方法入院后全面体检,常规化验检查,拍胸部正侧位X线片,心电图检查,双侧颌下及颈部淋巴结B超,必要时行CT及MRI检查,完善各种术前准备,择期手术切除肿瘤及相应淋巴结,术后送病理检验确诊,特殊病例配合骨髓穿刺诊断。

术后给予抗感染,支持治疗,对症处理。

确定为恶性肿瘤者制订相应放、化疗方案。

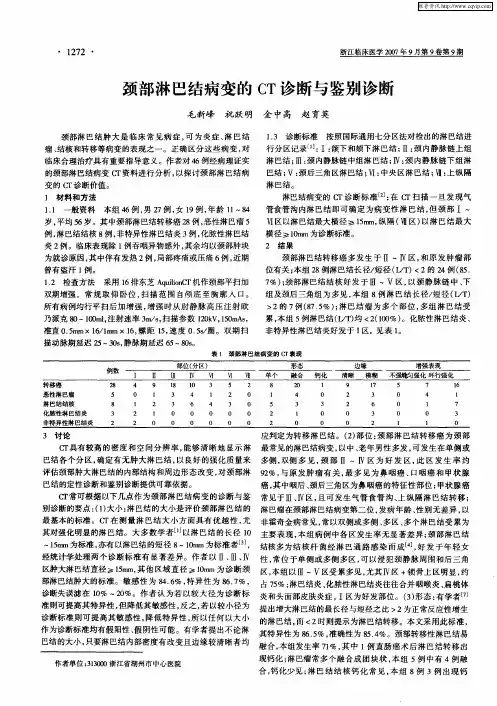

2结果2.1该组患者25例为淋巴结炎,5例为淋巴结转移性癌,分别占83.3%、16.7%。

5例淋巴结转移性癌中,2例未找到原发灶,占40%,病灶隐匿;2例术前未扪及淋巴结,占40%。

而术前疑为淋巴结转移者,术后病检确诊为淋巴结炎14例,占46.7%。

5例淋巴结转移性癌患者中3例为男性,且年龄均大于或等于67岁,占60%。

2.2淋巴结肿大的鉴别诊断依据,见表1。

3讨论淋巴结是接受抗原刺激产生免疫应答的场所,具有过滤、增殖、免疫作用。

头颈部恶性肿瘤,常常通过淋巴引流转移到颈部淋巴结,肿瘤细胞到达区域淋巴结后,机体自身的免疫能力可对抗肿瘤细胞在淋巴结内的增生[2],故多表现为淋巴结的肿大。

对于单侧固定的颈部肿块,首先应考虑转移性癌的可能。

治疗前正确判断是否有颈淋巴结转移,对肿瘤的分类、分期、治疗方案的选择及预后的评估均有很大影响。

颈部淋巴结转移的ct诊断标准一、引言颈部淋巴结转移是指肿瘤细胞经由淋巴管侵入颈部淋巴结,这是很多恶性肿瘤常见的一种转移途径。

在肿瘤的早期诊断和治疗中,CT 检查在颈部淋巴结转移的诊断中具有非常重要的作用。

本文将详细介绍颈部淋巴结转移的CT诊断标准及其临床意义。

二、颈部淋巴结的CT影像特点颈部淋巴结是颈部淋巴系统的重要组成部分,正常情况下呈现为圆形或椭圆形,边缘清晰,密度均匀。

当发生转移时,颈部淋巴结的形态、密度和边缘都会发生明显改变。

1.形态学表现:颈部淋巴结转移通常表现为增大、不规则形态、边界模糊、皮质变薄或消失等。

2.密度学表现:颈部淋巴结转移病灶通常表现为密度不均匀,呈现低密度、混杂密度或高密度,其中低密度灶代表坏死和囊变,混杂密度灶代表出血和纤维化,高密度灶则代表钙化。

3.影像学表现:颈部淋巴结转移通常表现为强化不均匀,周围淋巴结可出现环状强化。

以上的特点是颈部淋巴结转移的CT影像学常见表现,对其进行细致观察并结合临床资料,有助于提高诊断的准确性和精准性。

三、颈部淋巴结CT诊断标准根据颈部淋巴结转移的CT影像学表现,提出以下诊断标准:1.颈部淋巴结增大:颈部淋巴结直径大于1.0cm。

2.形态学改变:颈部淋巴结形态不规则、边界模糊、皮质变薄或消失。

3.密度学改变:颈部淋巴结密度不均匀,呈现低密度、混杂密度或高密度。

4.强化不均匀:颈部淋巴结转移病灶表现为强化不均匀,周围淋巴结可出现环状强化。

以上标准是基于临床实践和大量研究的基础上总结而成,对于颈部淋巴结转移的CT诊断具有一定的参考意义。

四、颈部淋巴结CT诊断的临床意义颈部淋巴结转移的早期诊断对于肿瘤的治疗和预后有着非常重要的意义。

CT检查可以帮助医生及时发现颈部淋巴结的异常情况,及时采取相应的治疗措施。

1.临床诊断:通过CT检查,医生可以初步判断颈部淋巴结是否存在转移病灶,为临床诊断提供重要的参考依据。

2.导航手术:对于需要进行手术治疗的患者,CT检查可以指导手术范围和方案,避免手术的不必要损伤。

颈部淋巴结转移的ct诊断标准颈部淋巴结转移是指恶性肿瘤细胞经血管或淋巴管侵入淋巴结,并在其中产生转移灶的过程。

颈部淋巴结转移是由于头颈部肿瘤细胞通过淋巴管转移到颈部淋巴结而形成的。

颈部淋巴结转移是颈部肿瘤细胞向体循环扩散的重要途径之一。

因此,对颈部淋巴结转移的CT诊断标准的掌握对于临床诊断与治疗具有重要意义。

本文将介绍颈部淋巴结转移的CT诊断标准,希望对您有所帮助。

一、颈部淋巴结转移的概况颈部淋巴结转移是头颈部肿瘤的常见转移途径之一。

颈部淋巴结是头颈部淋巴循环系统中最重要的一个淋巴结组成部分。

颈部淋巴结受到许多颈部器官的肿瘤侵袭,因此成为肿瘤转移的好发区域。

颈部淋巴结转移具有明显的生物学特点。

它可在原发肿瘤早期存在,也可成为末期转移的标志。

临床上,头颈部颜面部肿瘤临床转移的时间较早,单纯的颈部淋巴结转移很少见。

一般肿瘤呈现颈部淋巴结转移时,原发肿瘤已有一定的生物学行为,往往为晚期。

对于颈部淋巴结转移的CT诊断标准的掌握,可以帮助临床医生及时进行诊断,选择合适的治疗方式。

二、颈部淋巴结转移的病因颈部淋巴结转移的病因是多方面的,包括原发肿瘤部位、肿瘤的生物学行为、淋巴管的情况等。

头颈部肿瘤转移至颈部淋巴结的主要途径是淋巴管道。

颈部淋巴管是头颈部淋巴管道的一个重要部分,是颈部淋巴的主要通道,与头颈部淋巴循环系统有着密切的关系。

颈部淋巴管起源于头颈部器官、颈部皮肤和黏膜,其末端则与颈交感神经干一起注入肋端静脉。

另外,颈部淋巴管还有跨段性连接,形成淋巴网络,其支配区域不仅仅是直接供应淋巴管的区域,还包括其他部位。

颈部淋巴结转移的病因还包括肿瘤的生物学行为。

颈部淋巴结转移一般为颈部肿瘤的晚期表现,肿瘤的生物学活性较高,易转移至颈部淋巴结。

此外,颈部淋巴结还容易受到颈部淋巴管道的改变和破坏影响,容易引起颈部淋巴结的转移。

因此,在CT诊断颈部淋巴结转移时需要考虑以上病因。

三、颈部淋巴结转移的CT诊断标准1.淋巴结大小的改变:颈部淋巴结在正常情况下,大小一般控制在1cm以下,直径1cm以上的淋巴结为异常。

颈部淋巴结转移CT影像学表现2019-10-15【摘要】⽬的探讨颈动脉淋巴结CT影像征象,以提⾼诊断率。

⽅法回顾性分析15例经病理证实为颈部淋巴结转移瘤CT影像表现,总结其影像特点及特征性征象。

结果孤⽴及散在淋巴结45枚,融合淋巴结灶4个;增强呈环形强化淋巴结38例,结节直径⼤于5mm;均匀明显强化灶7例,直径均⼩于8-10mm;融合淋巴结灶呈花环状、⽹格状强化。

结论颈部转移瘤多为环形强化,早期以孤⽴或散在结节表现为主,晚期结节融合呈环状或块状。

【关键词】转移瘤;淋巴结;CT/X线计算机颈部淋巴结临床表现多发结节或团块状占位,触诊可以了解结节的疼痛感及活动度。

通过CT检查可以进⼀步了解病变的分布、⼤⼩及强化情况,本⽂旨在通过总结转移淋巴结结节的CT影像增强表现,尽早明确诊断,以利于进⼀步积极寻找原发灶,提⾼患者⽣存率及⽣存质量。

1 材料与⽅法1.1 临床资料回顾性分析12例经⼿术或穿刺活检病理证实为淋巴结转移瘤15例CT影像资料。

15资料中,男性11例,⼥性4例,年龄42-78岁,中位年龄58岁。

临床表现为病变结节、肿块;活动度差;轻压痛6例,9例⽆明显压痛。

1.2 检查⽅法均为SEMENSE16排螺旋CT容积扫描,15例均为⼆期增强扫描,均有MIP、冠状、⽮状位重建图像。

层厚、层间距2mm;矩阵512X512。

2 结果15例病例共发现孤⽴或散在淋巴结结节45枚,融合淋巴结灶8个;孤⽴或散在淋巴结结节中增强呈环形强化者38例,环厚薄不均,结节直径⼤于5mm;均匀明显强化结节灶7例,直径均⼩于8-10mm;淋巴结融合灶4例,均呈花环状、⽹格状不均匀强化。

3 讨论3.1 影像学特点及鉴别诊断判断淋巴结肿⼤标准:影像上常以淋巴结⼤⼩、形状、内部结构以及分布来判断淋巴结是否有异常。

淋巴结最⼩径线在颈内静脉⼆腹肌淋巴结(2区)⼩于11mm,其他淋巴结⼩于8-10mm,⼤于此数值提⽰异常。

在原发肿瘤淋巴结引流区域见到3个或3个以上淋巴结(2区淋巴结最⼤径线8-15mm,其他区域8-9mm)也应视为异常。

颈部淋巴结增大的CT

鉴别诊断

重庆医科大学附属第一医院放射科

一、颈部淋巴结正常解剖

•颈部淋巴结分为5群:颏下淋巴结、颌下淋巴结、颈前淋巴结、颈浅淋巴结、颈深淋巴结。

•在CT图像呈均匀密度、圆形或椭圆形软组织影,与相邻肌肉组织密度大致相似,CT值20-50Hu。

•正常淋巴结直径在3-10mm之间,很少大于10mm。

•淋巴结的确认需要与周围血管横断面区别,淋巴结通常不强化或呈环形强化。

二、颈部淋巴结增大

•颈部淋巴结增大是头颈部的常见病变,判断淋巴结是否增大,是影像诊断的前提条件。

•目前对淋巴结增大的标准有三个指标(1987年Radiology第3期刊登):

(1)肿瘤原发部位引流区出现3个以上淋巴结,且最小直径超过10mm;

(2)淋巴结密度不均匀或有融合趋势,不论大小,均视为异常;

(3)1-4区淋巴结短径大于15mm,其他区域淋巴结短径大于10mm。

•颈部增大淋巴结的强化类型:

(1)均匀强化;

(2)不均匀强化(中心可见小片状低密度区);(3)薄壁环状强化(中心无强化);

(4)花环状强化(厚壁不规则强化,中心无强化或分隔状强化)。

均匀强化

不均匀强化

薄壁环状强化

花环状强化,

中心无强化花环状强化,

可见分隔

•颈部淋巴结增大是炎症性或肿瘤性病变的常见表现,正确区分对于临床合理治疗具有重要意义。

•常见的炎症性病变常见结核性、非特异性两种,常见的肿瘤性病变包括淋巴瘤、转移瘤两种。

•1 结核性淋巴结增大

按照病程发展,在病理学上,将颈部淋巴结结核分为4个阶段:

(1)增殖阶段:形成结核性肉芽肿;

(2)干酪坏死阶段:包膜完整;

(3)淋巴结周围炎阶段:包膜破坏并相互融合;

(4)脓肿阶段:干酪物质穿破至周围组织。

•与病理学各阶段对应,其CT表现分别为:(1)均匀强化(病灶由淋巴及肉芽组织构成);

(2)不均匀或薄壁环形强化(病灶中心为干酪坏死灶、边缘为淋巴及肉芽组织构成);

(3)花环状强化(炎性反应或结核侵润);

(4)花环状强化,与周围组织分界模糊。

•典型CT表现:

三多:病灶数目多(并常融合成团);

侵犯多个区域;

多种病理改变同时出现(CT强化多样性)重要参考征象:患其他部位结核;平扫显示淋巴结斑点状钙化;年轻女性。

•2 非特异性淋巴结炎(反应性增生)

典型的CT表现为:

•淋巴结较小,多呈椭圆形,多发,密度均匀;•双侧多见,呈串珠状沿颈动脉鞘排列;

•增强扫描均匀强化。

•3 淋巴瘤

临床上以颈部淋巴结增大为首发症状者占60%-80%。

CT特点:双侧多发,多组多群,密度均匀,边界清楚,较少钙化与融合。

未经过治疗的淋巴瘤很少出现坏死,是与淋巴结转移瘤的鉴别点。

•4 淋巴结转移性肿瘤:

临床特点:

多发、质硬,结节固定,生长快,常能发现原发灶。

约70%的原发灶位于头颈部,以鼻腔、鼻窦及鼻咽部(鳞癌)和甲状腺(腺癌)最常见。

•花环状强化伴中心低密度为鳞癌淋巴结转移的特征性表现,可侵犯颈静脉及邻近结构,而淋巴瘤及结核无此征象。

•鼻咽癌转移淋巴结为咽后组及颈后三角区。

•甲状腺癌转移多在单侧,颈内静脉中下份;有时原发灶很小但转移显著,淋巴结密度高,强化明显,与甲状腺含碘有关。

三、总结

淋巴结炎呈椭圆形,最大横径<1cm,边缘清楚,密度均匀,常多发。

淋巴结核的CT表现主要与其病理阶段有关,淋巴结肉芽改变时,密度均匀;发生干酪样坏死和累及包膜时,则表现为环形强化,淋巴结相互粘连、融合,周围脂肪间隙模糊、消失。

转移性淋巴结主要表现为淋巴结增大,呈类圆形,最大横径>1cm,相互融合,常发生中心坏死并环形强化,如突破包膜则表现为边界不清,与周围组织粘连。

发生在颈部的淋巴瘤可以是原发仅局限于颈部,亦可以是全身淋巴瘤在颈部的一部分,分布的范围较广,主要表现为多发,边缘清楚,融合少见,均匀强化,一般无坏死。

淋巴结厚环强化(强化环的厚度大于淋巴结直径的20% ),结核的可能性比转移性的大1倍;而转移淋巴结更多的为薄壁环(强化环的厚度小于淋巴结直径的10%。

所以,厚壁环状强化强烈提示为结核。

淋巴结炎多为双侧,呈串珠状沿颈内静脉排列,淋巴结较小,均质,边界清楚,这与转移性淋巴结及淋巴结核的融合和环形强化明显不同。

淋巴瘤坏死少见,即使在肿块巨大时,也仅见中心小片状坏死,这与转移性淋巴结较小就可发生坏死明显不同,也与结核性淋巴结厚壁不规则环形强化不同。

谢谢!。