胆汁的分泌和排出.

- 格式:pptx

- 大小:1.53 MB

- 文档页数:14

药理学名词解释肝肠循环的意义肝肠循环是指血液在肝脏与肠道之间的循环过程,其中包括胆汁的分泌、药物的代谢和排泄等重要功能。

这个过程对于维持身体正常功能、保护肝脏健康以及药物的有效性与安全性等方面都具有重要意义。

药物代谢是指药物在体内经过化学反应而转化为代谢产物的过程。

肝脏作为主要的药物代谢器官,承担着大部分药物的代谢功能。

肝脏通过一系列化学反应,将药物转化为更易于排泄的水溶性代谢产物。

这些代谢产物在肝脏中被运输到胆汁中,并通过肝肠循环进入肠道。

在肠道中,一部分药物代谢产物会被再次吸收到血液中,经过再次循环代谢,而另一部分则会继续排泄。

肝肠循环对药物的有效性有着重要的影响。

在药物进入血液循环之后,它们必须通过肝脏进行代谢,才能够发挥治疗作用或者产生效应。

肝脏的代谢作用可以改变药物的活性、毒性和代谢速率等特性。

因此,肝肠循环有助于调节药物在体内的浓度,从而控制药物的作用程度和持续时间。

此外,肝脏还会将一些药物转化为活性代谢产物,这些代谢产物可能比原始药物更具疗效或者产生不良反应。

另一方面,肝肠循环在药物排泄中也发挥着重要作用。

通过胆汁的分泌,肝脏可以将代谢产物排出体外,防止它们在体内积累过多。

在肠道中,部分代谢产物可以通过肠道吸收,再经肝脏再次代谢或排泄。

这种循环过程有助于延长代谢产物在体内的清除时间,同时也可以减少药物在体外的排泄。

肝肠循环的意义不仅局限于药物代谢与排泄方面,它还与胆汁的分泌和肠道对药物的吸收等密切相关。

胆汁的分泌不仅可以促进肠道的蠕动,有助于促进食物消化和吸收,还可以将溶解在胆汁中的药物排出,防止它们被循环吸收。

同时,肠道对药物的吸收也受到肝肠循环的调控。

一些药物可以通过肠道壁进入肝脏循环,而另一些药物则被肝脏代谢和排泄,降低它们在体内的浓度。

总的来说,肝肠循环在药理学中具有重要的意义。

它保证了药物的代谢和排泄,调控药物在体内的浓度,保护肝脏与整个身体的健康。

肝肠循环的研究不仅有助于了解药物的代谢和排泄机制,指导药物的合理使用和剂量调整,还可以为新药开发和药物安全性评价提供理论依据。

胆汁的输送机制主要包括两个方面:分泌与排放。

1. 分泌:胆汁由肝细胞分泌,是一个持续不断的过程。

当肝脏合成胆汁后,会经过肝管流入胆囊。

在非消化期,胆汁会在胆囊内贮存。

2. 排放:在消化期,胆汁的排放分为两个途径。

一方面,当食物进入胃并刺激十二指肠时,会释放出一种激素,刺激胆囊收缩,将胆汁排入十二指肠。

另一方面,在非消化期,胆汁会经过胆总管直接排入十二指肠。

胆汁在十二指肠内可以中和一部分胃酸,并起到促进脂肪酸和脂溶性维生素吸收的作用。

2021年农学模拟试卷与答案解析35一、单选题(共40题)1.狗、猫等动物唾液中除含有唾液淀粉酶外,还含有()。

A:凝乳酶B:麦芽糖酶C:溶菌酶D:蛋白水解酶E:肽酶【答案】:C【解析】:唾液的蛋白性分泌物有两种,一种为浆液性分泌物,富含唾液淀粉酶;另一种是黏液性分泌物,富含黏液,具有润滑和保护作用。

在狗、猫等动物唾液内还含有微量溶菌酶。

2.蛋白质三级结构形成的驱动力是()A:范德华力B:疏水作用力C:氢键D:离子键【答案】:B【解析】:3.DNA连接酶的作用为()。

A:合成RNA引物B:将双螺旋解链C:去除引物、填补空隙D:使双螺旋DNA链缺口的两个末端连接【答案】:D【解析】:引物酶合成RNA引物。

解链酶将双螺旋解链。

DNA聚合酶I 去除引物、填补空隙。

DNA连接酶使双螺旋DNA链缺口的两个末端连接。

4.胞质中脂酸合成的限速因素是()。

A:缩合酶B:水化酶C:乙酰CoA羧化酶D:脂酰基转移酶E:软脂酰脱酰基酶【答案】:C【解析】:在脂酸合成中,线粒体内形成的乙酰CoA经过柠檬酸途径转运到胞质中。

由乙酰CoA羧化酶催化乙酰CoA羧化成丙二酸单酰CoA的反应是脂酸合成的关键反应,也是脂酸合成速度的限制步骤。

5.1g营养物质在体外完全燃烧所释放的热量称为该物质的()。

A:氧热价B:呼吸商C:物理热价D:生物热价【答案】:C【解析】:1g营养物质在体外完全燃烧所释放的热量称为该物质的物理热价。

注意题目“在体外完全燃烧”。

1g营养物质在体内完全氧化分解所释放的热量称为该物质的生物热价。

6.下列哪一个既是生酮又是生糖氨基酸?()A:甘氨酸B:亮氨酸C:天冬氨酸D:苯丙氨酸【答案】:D【解析】:生糖生酮氨基酸是指既能生糖又能生酮的氨基酸,包括异亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸。

7.下列哪项与胆汁的分泌和排出无关()A:进食动作B:胃泌素C:胆色素D:胆盐【答案】:C【解析】:8.植物吸收矿质量与吸水量之间的关系是()A:既有关,又不完全一样B:直线正相关关系C:两者完全无关D:两者呈负相关关系【答案】:A【解析】:9.在临床化验中,常用于去除血浆蛋白质的化学试剂为()。

胆道系统(一)胆道系统的组成与功能胆道系统包括肝内外胆管、胆囊及奥迪(Oddi)括约肌等部分。

肝内肝管起始于肝内毛细血管,其末端与胰腺管汇合,开口于十二指肠乳头,其外有Oddi括约肌围绕。

肝总管与胆囊汇合成胆总管,胆总管长约7~9em,胆总管直径0.6~0.8era,大于1cm为病理性。

肝管是接受肝细胞分泌的胆汁,送人胆囊。

胆囊为梨形囊性器官,其功能为储存、浓缩与输送胆汁。

(二)胆汁的生成、分泌和代谢1.胆汁分泌成分和功能成人每天由肝细胞、胆管分泌胆汁约800~1200ml。

胆汁中97%是水分,其他成分是胆汁酸、胆盐、胆固醇、磷脂酰胆碱(卵磷脂)、胆色素、脂肪酸、氨基酸、酶类、无机盐、刺激因子等,胆汁呈中性或弱碱性。

2.胆汁的生理功能(1)乳化脂肪,胆盐随胆汁进入肠道后与食物中的脂肪结合使之形成能溶于水的脂肪微粒而被肠粘膜吸收,并能刺激胰脂肪酶的分泌和激活,水解脂类,促使脂肪、胆固醇和脂溶性维生素A、维生素D、维生素E、维生素K的吸收。

(2)胆盐有抑制肠内致病菌生长繁殖和内毒素形成的作用。

(3)刺激肠蠕动。

(4)中和胃酸。

3.胆汁分泌的调节(1)胆汁分泌的调节受神经内分泌的调节。

(2)促胰液素、促胃液素、胰高血糖素、肠血管活性肽可促进胆汁分泌,促胰液素促进作用最强。

(3)生长抑素、胰多肽等抑制胆汁分泌。

(4)食物中脂肪、蛋白质的分解产物可促进促胰液素和促胆囊收缩素的分泌。

(三)胆囊的生理功能正常情况下,Oddi括约肌压力高于胆囊内压力,胆汁只能储存在胆囊内,当进食时,Oddi括约肌松弛,胆汁排人十二指肠。

胆囊的功能有:1.浓缩胆汁24小时胆囊可接受500ml胆汁,胆囊容积40~60ml,胆囊粘膜可吸收胆汁中的水、钠、氯,使胆汁浓缩5~10倍,胆囊中的胆汁胆盐、胆色素、胆固醇浓度高于肝胆汁5~10倍。

2.排出胆汁胆汁的分泌是持续性的,胆汁的排出随进食而间断性排出,排出量与进食量和内容有关,一般可剩余15%。

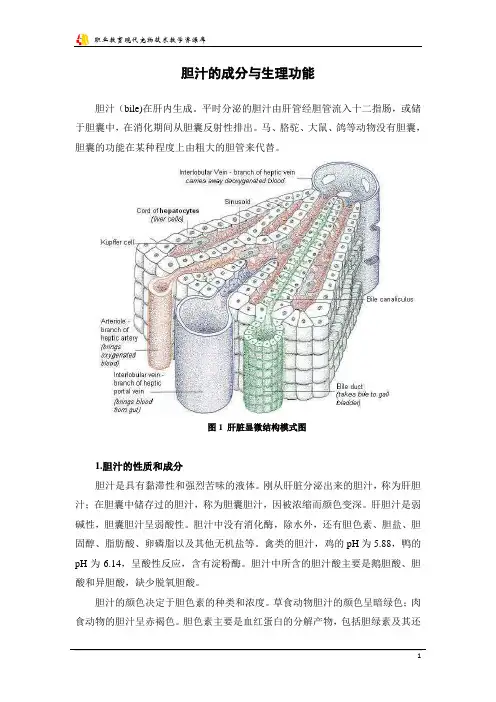

胆汁的成分与生理功能胆汁(bile)在肝内生成。

平时分泌的胆汁由肝管经胆管流入十二指肠,或储于胆囊中,在消化期间从胆囊反射性排出。

马、胳驼、大鼠、鸽等动物没有胆囊,胆囊的功能在某种程度上由粗大的胆管来代替。

图1 肝脏显微结构模式图1.胆汁的性质和成分胆汁是具有黏滞性和强烈苦味的液体。

刚从肝脏分泌出来的胆汁,称为肝胆汁;在胆囊中储存过的胆汁,称为胆囊胆汁,因被浓缩而颜色变深。

肝胆汁是弱碱性,胆囊胆汁呈弱酸性。

胆汁中没有消化酶,除水外,还有胆色素、胆盐、胆固醇、脂肪酸、卵磷脂以及其他无机盐等。

禽类的胆汁,鸡的pH为5.88,鸭的pH为6.14,呈酸性反应,含有淀粉酶。

胆汁中所含的胆汁酸主要是鹅胆酸、胆酸和异胆酸,缺少脱氧胆酸。

胆汁的颜色决定于胆色素的种类和浓度。

草食动物胆汁的颜色呈暗绿色;肉食动物的胆汁呈赤褐色。

胆色素主要是血红蛋白的分解产物,包括胆绿素及其还原产物胆红素等。

胆固醇是体内脂肪代谢的产物,正常情况下,胆汁中的胆固醇、胆盐和卵磷脂之间有适当的比例,这是维持胆固醇呈溶解状态的必要条件。

当胆固醇分泌过多,或胆盐(卵磷脂)减少时,胆固醇可析出形成胆固醇结晶,这是形成胆结石的原因之一。

2.胆汁的作用①胆盐、胆固醇和卵磷脂可乳化脂肪,增加胰脂肪酶的作用面积。

②胆盐可与脂肪酸结合成水溶性复合物,促进脂肪酸的吸收。

③胆汁促进脂溶性维生素A、维生素D、维生素E、维生素K的吸收。

④胆汁可以中和十二指肠中部分胃酸,维持肠内适宜的pH。

⑤胆盐排到小肠后,绝大部分由小肠黏膜吸收入血,再入肝脏重新形成胆汁,即为胆盐的肠-肝循环。

胆盐在小肠被吸收后,还成为促进胆汁自身分泌的一个体液因素。

⑥刺激小肠的运动。

图2 胆汁酸(胆盐)的肠肝循环示意图。

贵州中公教育1小肠中重要的消化液-胆汁在平时生活中,大家享受着美食的诱惑。

我们吃进去的食物到底是经历了怎样的过程才能被机体消化来供给营养的呢?相信大家对小肠吸收营养物质并不陌生,但中公卫生人才网今天来研究一下小肠中重要的消化液-胆汁。

首先我们追溯胆汁的产生源头,胆汁是由肝脏产生的,肝脏是人体内最大的腺体。

很多同学在学习胆汁这一章节时会误认为胆汁是由胆囊产生的,我们的胆囊是贮存和浓缩胆汁的囊状器官。

有个词语叫“肝胆相照”,在中医学中,肝与胆相互依存相互影响。

而今天的主题是胆汁,大家知道刺激胆汁排出的因素是什么吗?在解剖学提到过,进食后尤其是进食高脂肪的食物,胆囊收缩会刺激胆汁经胆囊管、胆总管、十二指肠大乳头,排入十二指肠内。

我们得出一个结论:食物是引起胆汁排出的自然刺激物,其中以高蛋白食物刺激作用最强。

同学们读到这里是否疑惑,胆汁究竟有什么作用呢?接下来我问大家一个问题,众所周知胃酸属于强酸,有没有一种消化液可以抵抗胃酸呢?答案很明显,胆汁是一种有色、味苦、较稠的液体,胆汁第一个作用是排入十二指肠后可以中和胃酸。

这是由胆汁的性质以及排出途径决定的。

说到现在为什么迟迟不提胆汁的成分,下面我要给大家介绍小肠中重要的消化液-胆汁的第二个作用。

胆汁的成分中除了水、胆盐和胆色素外,胆汁中最重要的成分是胆盐。

这个胆盐的作用可以乳化脂肪,我们可以得出胆汁的第二个作用是可以促进脂肪的消化以及脂溶性维生素的吸收。

说到脂溶性维生素大家想到了什么?我给大家说一下维生素K ,它属于脂溶性维生素,在肝脏内可以促进凝血因子的合成。

所以胆汁的作用总结起来主要是:乳化脂肪促进脂肪的消化;促进脂溶性维生素的吸收;中和胃酸和促进胆汁自身的分泌。

胆汁的故事不仅仅只有这些,上面我们主要介绍了胆汁的作用与排出,还记得生理上曾经说过机体的调节方式吗?分为神经调节、体液调节、自身调节。

神经调节是最主要的调节方式,它的特点是迅速、精准、短暂,体液调节缓慢、持久、弥散,自身调节幅度与范围小。

胆汁的产生及排出途径(一)胆汁胆汁由约75%肝细胞生成,25%由胆管细胞生成。

成人每日分泌量约800~1000ml。

胆汁是一种消化液,有乳化脂肪的作用,但不含消化酶。

胆汁对脂肪的消化和吸收具有重要作用。

胆汁中的胆盐、胆固醇和卵磷脂等可降低脂肪的表面张力,使脂肪乳化成许多微滴,利于脂肪的消化;胆盐还可与脂肪酸甘油—酯等结合,形成水溶性复合物,促进脂肪消化产物的吸收。

并能促进脂溶性维生素的吸收。

在非消化期间胆汁存于胆囊中。

在消化期间,胆汁则直接由肝脏以及由胆囊大量排至十二指肠内。

参考资料:什么叫胆汁酸的肝肠循环?胆汁酸是脂类食物消化必不可少的物质,是机体内胆固醇代谢的最终产物。

初级胆汁酸随胆汁流入肠道,在促进脂类消化吸收的同时,受到肠道(小肠下端及大肠)内细菌作用而变为次级胆汁酸,肠内的胆汁酸约有95%被肠壁重吸收(包括主动重吸收和被动重吸收),重吸收的胆汁酸经门静脉重回肝脏,经肝细胞处理后,与新合成的结合胆汁酸一道再经胆道排入肠道,此过程称为胆汁酸的肝肠循环。

胆汁酸体内含量约3~5g,餐后即使全部倾入小肠也难达到消化脂类所需的临界浓度,然而由于每次餐后都可进行2~4次肝肠循环,使有限的胆汁酸能最大限度地发挥作用,从而维持了脂类食物消化吸收的正常进行。

肝脏分泌胆汁的功能如何进行?血液中的不溶性胆红素或直接吸收于肝细胞内,或经星形细胞转运入肝细胞内。

经肝细胞的作用形成葡萄糖醛酸结合的可溶性胆红素,或释放入血而经肾脏排泄;或释放入胆小管内,与胆盐、胆固醇等组成胆汁,排入十二指肠,其中胆盐有助于脂肪的消化和吸收。

胆汁是从哪里来的,含有哪些主要成分,有什么作用?胆汁是在胆道中流动的一种特殊的体液,由肝脏分泌产生。

胆汁的生成过程非常复杂,肝脏产生的胆汁称为肝胆汁。

肝脏不断地生成胆汁,每天的生成量约为100~200ml,随着人们的活动、饮食的质和量、以及饮水量的不同而变化,进餐时肝脏产生的胆汁比平时多得多。

胆汁味苦,肝胆汁呈金黄色,而胆囊内的胆汁因经浓缩而成深绿色。

1、胆汁的主要成分及其生理作用有哪些?答:(1)胆汁是具有苦味的黄绿色粘液样液体.肝胆汁为弱碱性。

其成分为水、胆盐、胆色素、胆固醇、脂肪酸、卵磷脂及一些无机盐。

(2)作用:①胆盐:降低食物中脂肪颗粒的表面张力,使脂肪球乳化成微滴,从而增加胰脂肪酶和肠脂肪酶的作用面积,使脂肪易于消化。

胆盐还可将脂肪酸和甘油一酯携至小肠上皮细胞纹状缘,促进其吸收过程。

②胆固醇:胆盐与胆固醇的适当比例是维系胆固醇成溶解状态的必要条件。

③胆色素:是血红蛋白分解的终末产物。

胆色素与消化无关。

2、胆汁的分泌与排放是如何调节的?答:胆汁分泌的调节:(1)体液调节①促胃液素的作用:促胃液素对胆汁分泌的刺激作用有直接与间接两种。

一种为促胃液素经血液循环直接作用于肝细胞,引起肝胆汁分泌;另一种为间接作用,即促胃液素引起胃酸分泌,胃酸引起十二指肠黏膜释放促胃液素,促胃液素进而引起肝胆汁分泌。

②促胰液素的作用:促胰液素可刺激肝胆汁分泌的增加,但不增加胆盐的分泌。

所有引起促胰液素释放的物质都可引起胆汁分泌,但只增加胆汁的量和碳酸氢盐含量,而不增加胆盐。

③缩胆囊素的作用:当食物中的脂肪、蛋白质分解产物与盐酸等作用于十二指肠黏膜时,产生缩胆囊素,通过血液循环引起胆囊的收缩和排空。

(2)神经调节进食及食物对胃和小肠的刺激都可反射性地增加胆汁分泌及引起胆囊收缩。

此反射的传出神经为迷走神经。

切除两侧迷走神经后,此反射即消失,其直接作用为迷走神经释放乙酰胆碱到肝细胞使其增加分泌,间接作用乃通过促胃液素作用。

刺激支配肝的大内脏神经,可引起血管收缩,减少胆汁流出。

胆囊的排空:当脂肪或蛋白质食物进入十二指肠时,使小肠黏膜释放缩胆囊素,此种激素被吸收入血运送到胆囊,可引起胆囊收缩。

当胆囊收缩时,奥狄氏括约肌舒张。

食物在十二指肠内引起蠕动增强。

蠕动波收缩前的容受性舒张现象时括约肌和邻近的肠壁都出现暂时舒张,此时胆囊收缩,使胆汁沿总胆管流动的压力增强,胆汁排入十二指肠。

利胆药促进胆汁排泄保护肝脏健康的重要药物胆汁是由肝脏分泌的一种消化液,它在消化过程中发挥着重要的作用。

然而,有些人可能会面临胆汁排泄不畅的问题,这会对肝脏健康造成一定的威胁。

幸运的是,现代医学发展了一种治疗方法,即利胆药,它可以促进胆汁排泄,保护肝脏健康。

在本文中,我将详细介绍利胆药的作用机制、使用方法以及注意事项。

一、利胆药的作用机制利胆药是指那些能够促进胆汁排泄的药物。

胆汁排泄是指肝脏将产生的胆汁排出体外,以保持消化系统的正常运作。

利胆药通过不同的途径促进胆汁的分泌与排泄,从而帮助肝脏完成这一重要功能。

具体地说,利胆药可以通过刺激胆汁酸生成、增加胆汁的分泌、促进胆固醇代谢等方式来起到促进胆汁排泄的作用。

二、利胆药的使用方法利胆药可以通过口服或者注射的方式使用。

常见的口服利胆药有饭后口服胆汁酸类药物,如乙胆酸。

这类药物可以刺激胆汁生成,促进胆汁排泄。

而注射利胆药主要用于特殊情况下,如胆道梗阻等严重疾病的治疗。

当然,具体的用药方法和剂量需要在医生的指导下进行,遵医嘱使用药物。

三、利胆药的注意事项1. 在使用利胆药之前,需要进行详细的身体检查,并告知医生你的过敏史以及目前正在使用的其他药物。

2. 使用利胆药时要注意疗程和剂量,不可随意增加或减少药物的使用量。

3. 长期使用利胆药可能会出现一些副作用,如恶心、呕吐、腹泻等。

若出现不良反应,应及时停药并咨询医生的建议。

4. 孕妇、哺乳期妇女以及患有其他严重疾病的患者在使用利胆药时需要特别注意,应在医生的指导下使用药物。

综上所述,利胆药作为促进胆汁排泄、保护肝脏健康的重要药物,可以帮助患者有效对抗胆汁排泄不畅的问题。

然而,我们在使用利胆药时需谨记注意事项,并遵循医生的指导进行合理用药。

只有充分了解药物的作用机制、使用方法和注意事项,我们才能更好地保护肝脏健康。

胆汁是肝产生的吗

一、胆汁是肝产生的吗二、胆汁对人体的作用三、胆汁、胆汁酸和胆酸的区分

胆汁是肝产生的吗1、胆汁是肝产生的吗

胆汁约75%由肝细胞生成,25%由胆管细胞生成。

胆汁是由肝细胞分泌,排出肝细胞的代谢产物。

胆汁中的成分可分为两类:一是水,无机盐等可以自由通过肝细胞膜。

它们在胆汁中的浓度与血浆相接近;另一类是大分子物质,如胆红素、胆酸、胆固醇、蛋白质、卵磷脂、脂肪酸等本来不是水溶性的物质,需要在肝细胞内经过一个结合过程,成为水溶性后才能通过肝细胞的胞膜排入毛细胆管。

胆汁的日分泌量多达1000ml,临床上经T型管引流,每天引流出的胆汁300ml~700ml 左右。

无论何病因引起胆道梗阻,超出这一压力胆汁分泌量会随压力的升高而逐渐减少。

当压力达到300mmH2O时胆汁分泌就停止。

胆管完全梗阻48小时,肝脏便停止向胆管内分泌胆汁,但是肝细胞分泌胆汁的功能仍然存在。

胆红素通过肝细胞后又回到血液循环中,患者就出现皮肤巩膜、黄染等现象。

2、正常胆汁是什么样的

正常成年人的肝胆汁呈黄褐色,透明澄清,呈碱性,内含固体物质较少,而胆囊胆汁所含的固体成分较多,为中性或弱酸性,其颜色因浓缩而变深。

肝胆汁成分除含大量水分外,其有机成分主要有胆盐、胆固醇、胆色素、磷脂、蛋白质及粘液等,占胆汁中固体物质总量的60%以上,其中无机成分主要为钠、钾、钙、氯、碳酸氢盐和少量重金属离子,如铜、铝、锌及锰等,胆囊胆汁的成分与肝胆汁成分相同,但浓度增高。

第三节胆汁酸的代谢一、胆汁与胆汁酸1.胆汁述:胆汁是由肝细胞分泌的一种黄色或棕色液体,通过胆道系统流入胆囊,循总胆管入十二指肠。

2.胆汁分泌量:成人为500~1000ml/d3.肝分泌胆道系统胆囊浓缩(肝胆汁)(胆囊胆汁)4.主要有机成分:胆汁酸盐(含量最高)、多种酶类(如脂肪酶、磷脂酶等)、胆色素、磷脂、脂肪、胆固醇等。

5.主要功能*胆汁酸盐的功能:促进脂质物质的吸收,以及抑制胆汁中胆固醇的析出,防止胆石生成。

*胆汁中酶的功能:消化酶、胆汁中的其他成分多属排泄物二、胆汁酸的代谢※胆汁酸(bile acids)的概念胆汁酸是存在于胆汁中一大类胆烷酸的总称,以钠盐或钾盐的形式存在,即胆汁酸盐,简称胆盐(bile salts)。

述:胆汁酸盐是胆汁的重要成分,在脂类物质消化吸收及调节胆固醇代谢方面起重要的作用。

※胆汁酸的种类⑴按结构分为两类①游离型胆汁酸:包括胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸、石胆酸;②结合型胆汁酸:主要有甘氨胆酸、牛黄胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、牛黄鹅脱氧胆酸。

⑵按来源不同又可将胆汁酸分为两类①初级胆汁酸:指在肝内由胆固醇直接生成的胆汁酸,包括胆酸、鹅脱氧胆酸及与甘氨酸或牛磺酸的结合物;②次级胆汁酸:由初级胆汁酸在肠道细菌作用下转变而成的,包括脱氧胆酸和石胆酸。

(一)初级胆汁酸的生成述:在肝细胞内由胆固醇生成初级胆汁酸的过程很复杂,需经过许多酶促反应才能完成。

胆固醇转化成胆汁酸是其在体内代谢的主要去路1.部位:肝细胞的胞液和微粒体中2.原料:胆固醇3.限速酶:胆固醇7α-羟化酶述:胆固醇7α-羟化酶受产物-胆汁酸的反馈抑制,维生素C、生长激素、糖皮质激素等可提高此酶的活性。

此外,甲状腺素可促进肝细胞合成胆汁酸。

4.过程胆固醇(27C)↓7α-羟化酶7α-羟化胆固醇→→初级胆汁酸(24C)↓结合型初级胆汁酸5.临床意义述:口服消胆胺药或进食大量纤维素食物,使肠道胆汁酸重吸收减少,胆汁酸对7α-羟化胆固醇的反馈抑制减弱,有利于肝内胆固醇转化为胆汁酸,而降低血胆固醇含量。

肝脏胆汁分泌时间文章目录肝脏胆汁分泌时间1、肝脏胆汁分泌的时间胆汁平时一直在慢慢分泌的,贮存在胆囊中,进食后则排出的,当然,进食后分泌也明显增加的,平时分泌的少的。

肝脏会以身体所不需要的物质为原料生成胆汁。

胆汁是有助于吸收脂质和脂溶性维生素的消化液。

肝脏所生产的胆汁会被运送至胆囊后蓄存下来,在胆囊内浓缩之后被排放到到十二指肠当中。

胆汁是在胆道中流动的一种特殊的体液,由肝脏分泌产生,不由胃产生,储存在胆囊内。

胆汁的生成过程非常复杂,肝脏产生的胆汁称为肝胆汁。

肝脏不断地生成胆汁,每天的生成量约为100~200ml,随着人们的活动、饮食的质和量、以及饮水量的不同而变化,进餐时肝脏产生的胆汁比平时多得多。

2、什么是胆汁胆汁是由肝细胞分泌,排出肝细胞的代谢产物。

胆汁中的成分可分为两类:一是水,无机盐等可以自由通过肝细胞膜。

它们在胆汁中的浓度与血浆相接近;另一类是大分子物质,如胆红素、胆酸、胆固醇、蛋白质、卵磷脂、脂肪酸等本来不是水溶性的物质,需要在肝细胞内经过一个结合过程,成为水溶性后才能通过肝细胞的胞膜排入毛细胆管。

胆汁的日分泌量多达1000ml,临床上经T型管引流,每天引流出的胆汁300ml~700ml左右。

无论何病因引起胆道梗阻,超出这一压力胆汁分泌量会随压力的升高而逐渐减少。

当压力达到300mmH2O时胆汁分泌就停止。

胆管完全梗阻48小时,肝脏便停止向胆管内分泌胆汁,但是肝细胞分泌胆汁的功能仍然存在。

胆红素通过肝细胞后又回到血液循环中,患者就出现皮肤巩膜、黄染等现象。

3、肝脏胆汁的分泌过程是怎样的3.1、释放入血而经肾脏排泄胆汁由肝细胞和胆管细胞生成到胆小管。

3.2、未进食时左、右肝管到肝管到胆囊管再到胆囊储存及浓度。

3.3、当进食时肝内胆汁→左、右肝管→肝总管→胆总管→肝胰壶腹→十二指肠大乳头→十二指肠降部。

胆囊内胆汁→胆囊管→胆总管→肝胰壶腹→十二指肠大乳头→十二指肠降部。

3.4、消化期胆汁的排出途径肝细胞产生的胆汁,进入胆小管,经小叶间胆管、肝左管(或肝右管)、肝总管、胆总管,在十二指肠降部和胰头之间与胰管汇合形成肝胰壶腹,开口于十二指肠大乳。

胆管反应名词解释

胆管反应是指胆管系统对某种刺激或损伤所做出的生理性或病

理性反应。

胆管是人体内胆汁的主要通道,包括肝内胆管、肝外胆

管和胆囊。

胆管反应可以包括以下几个方面:

1. 胆汁分泌增加,当胆管受到刺激或损伤时,肝细胞会增加胆

汁的合成和分泌,以应对刺激物的排出或胆汁淤积的情况。

2. 胆管扩张,胆管受到刺激或阻塞时,胆管内的胆汁无法正常

排出,胆管会扩张以适应胆汁的积聚。

3. 炎症反应,当胆管受到感染或损伤时,机体会出现炎症反应,包括局部红肿、疼痛、发热等症状。

4. 组织修复和再生,在胆管受到损伤后,机体会启动修复和再

生机制,以恢复胆管的正常结构和功能。

5. 梗阻和结石形成,当胆管受到阻塞时,可能会导致胆汁的正

常流动受阻,进而形成胆管梗阻或结石。

6. 胆管狭窄,胆管受到慢性炎症或其他病理因素的影响,可能会导致胆管狭窄,使胆汁流通受限。

胆管反应的具体表现和严重程度取决于刺激或损伤的原因和程度。

一些常见的胆管反应的病因包括胆管结石、胆管炎、胆管肿瘤等。

了解胆管反应的特点和机制对于诊断和治疗与胆管相关的疾病具有重要意义。

胆汁分泌不足的症状胆汁分泌不足是指胆汁在肝脏产生后流向十二指肠的过程中出现问题,导致胆汁分泌量减少或胆汁排泄受阻。

胆汁的主要功能是帮助消化摄入的脂肪,同时还有排泄废物和抑制肠道细菌繁殖的作用。

胆汁分泌不足会导致身体吸收脂肪和脂溶性维生素的能力下降,同时也影响了消化和排泄的功能,给患者带来了一系列症状。

下面将详细介绍胆汁分泌不足的症状。

胆汁分泌不足时,最常见的症状之一是消化不良。

患者可能会感觉到食物在胃中停留时间过长,产生胃胀、饱足感、嗳气等症状。

由于胆汁的不足,脂肪无法得到足够的分解和吸收,导致粪便中有大量的脂肪,出现脂肪泻的表现,即大量的油脂被排出体外,粪便呈黏稠状。

胆汁分泌不足还会使患者的皮肤呈现黄疸的表现。

正常情况下,胆红素会从肝脏排出,并通过胆汁进入肠道,再经过排便排出体外,但胆汁分泌不足时,胆红素在体内积累,导致皮肤和眼白部分产生黄疸。

消化功能减弱会导致患者体重减轻,并伴有全身乏力的症状。

由于摄入的营养无法被充分吸收,身体得不到足够的能量供应,从而导致体重下降和精力不济。

此外,胆汁分泌不足还可能导致维生素A、D、E、K等脂溶性维生素的吸收受阻,进而引发相关维生素缺乏症状,如夜盲症、佝偻病等。

长期胆汁分泌不足还会对消化道粘膜产生刺激和炎症,引起恶心、呕吐、胃痛等消化系统症状。

此外,胆汁分泌不足还可能引起食欲不振、大便颜色异常(如浅色、灰白色)、胆囊炎/结石等症状,甚至诱发其他并发症,如胆管炎、胆囊炎、胆结石等。

总的来说,胆汁分泌不足的症状主要包括消化不良、黄疸、体重减轻、全身乏力、维生素缺乏等。

由于症状较为多样化,一般需要结合患者的具体情况、病史和实验室检查结果进行综合评估和诊断。

如果出现上述症状,建议及时就医,接受专业医生的诊断和治疗。