几何证明举例-等腰三角形

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:10

等腰三角形的三线合一”定理应用全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:等腰三角形是一种特殊的三角形,其中两条边长度相等。

在等腰三角形中,存在一个重要的定理,即“等腰三角形的三线合一”定理。

这个定理指出,在一个等腰三角形中,等腰线、中位线和高线三条线段会共点于一个点,这个点被称为三角形的垂心。

等腰三角形的三线合一定理在几何学中有着重要的应用。

通过这个定理,我们可以推导出很多三角形的性质,并且可以帮助我们解决一些几何问题。

下面我们将通过几个具体的例子来展示等腰三角形的三线合一定理的应用。

我们来看一个简单的例子。

设等腰三角形ABC中,AB=AC,BD是边AC的中位线,E是边BC的中点,连接DE。

我们要证明线段BD 与CE相交于垂心H。

根据等腰三角形的性质,我们知道角B和角C是等的,所以三角形ABC是等腰的。

根据等腰三角形的三线合一定理,我们知道线段BD、CE和AH相交于一个点H,即三角形ABC的垂心。

接下来,我们可以利用这个性质来解决几何问题。

我们可以通过这个定理来证明等腰三角形的顶角相等,或者计算等腰三角形的面积等等。

第二篇示例:等腰三角形是指具有两条边相等的三角形,其特点是具有对称性和稳定性,是几何学中常见的形状之一。

在等腰三角形中,有一定的定理和性质可以应用,在解决几何问题时起到重要作用。

本文将重点介绍等腰三角形的三线合一定理及其应用。

一、三线合一定理的概念在等腰三角形中,连接等腰三角形顶点与底边中点的直线被称为等腰三角形的三线合一。

三线合一定理指的是在等腰三角形中,三条线段的端点在同一直线上。

这是等腰三角形的一个重要性质,可以通过几何推理和证明加以验证。

假设在等腰三角形ABC中,AB=AC。

连接顶点A与底边BC的中点D,并将直线AD延长至E点。

因为AD是BC的中线,根据中线定理可知AD=DC。

又因为ABC 为等腰三角形,所以AB=AC,由此可得BD=DC。

考虑△ADE和△ACD,根据两边相等、夹角相等、以及对应边角对应相等的条件可以得出△ADE≌△ACD。

几何证明举例(3)教学设计几何证明举例——等腰三角形教学设计教学目标1、初步掌握等腰三角形的性质及简单应用。

2、理解等腰三角形和等边三角形的性质定理之间的关系。

3、培养分类讨论、方程的思想和添加辅助线解决问题的能力。

教学重点和难点重点是等腰三角形性质的应用;难点是等腰三角形的“三线合一”性质的灵活运用。

教学过程设计一、探索并证明等腰三角形的三条性质复习引入新课:动手操作你还记得八(上)用折叠的方法探索命题“等腰三角形的两个底角相等”的过程吗?(学生事先准备好纸剪的等腰三角形操作)。

展示等腰三角形折叠动画。

二、新课探索新课探索一:等腰三角形的性质定理和判定定理1、回答下面的问题,并与同学交流:(1)“等腰三角形的两个底角相等”是真命题吗?怎样证明?(2)说出命题“等腰三角形的两个底角相等”的逆命题;(3)这个逆命题是真命题吗?怎样证明它的正确性?2、知识点1:等腰三角形的性质定理1等腰三角形的两个底角相等。

(等边对等角)(1)文字语言:等腰三角形的两个底角相等(简称“等边对等角”)(2)符号语言:如图,在△ABC中,因为AB=AC,所以∠B=∠C温馨提示一:回顾八(上)用折叠的方法探索命题“等腰三角形的两个底角相等”的过程。

由当时的操作,如何添加辅助线,然后给出证明。

注意作辅助线的方法可有多种,如作底边上的高、底边上的中线、顶角的平分线,相应地,在判定两个三角形全等时的依据也不同。

例4如果一个三角形有两个角相等,那么这个三角形是等腰三角形。

3、方法点拨(3)证明一:取BC的中点D,连接AD在△ABD和△ACD中∴△ABD≌△ACD(SSS)∴∠B=∠C(全等三角形的对应角相等)证明二:作顶角的平分线AD在△BAD和△CAD中AB=AC(已知)∠BAD=∠CAD(辅助线做法)AD=AD(公共边)∴△BAD≌△CAD(SAS)∴∠B=∠C(全等三角形的对应角相等)证明三:过点A作AD⊥BC于点D在Rt△ABD和Rt△ACD中AB=AC(已知)AD=AD(公共边)∴△ABD≌△ACD(HL)∴∠B=∠C(全等三角形的对应角相等)4、知识点2、等腰三角形的判定定理:如果一个三角形有两个角相等,那么这个三角形是等腰三角形。

推导等腰三角形的性质与相关定理等腰三角形是指有两条边长度相等的三角形。

在几何学中,等腰三角形具有许多特点和性质,也有一些相关的定理与推导。

本文将探讨等腰三角形的各种性质以及相关的定理,并通过推导来进一步理解这些性质。

一、等腰三角形的性质1. 两底角相等:等腰三角形的两个底角是相等的,即两条底边所对的内角相等。

2. 两腰边相等:等腰三角形的两条腰边长度相等,即两边边长相等。

3. 顶角角平分线:等腰三角形的顶角的角平分线也是底边所在的直线。

4. 表面积:等腰三角形的面积可以通过底边长度和高的关系来求解,即面积等于底边乘以高再除以2。

二、等腰三角形的定理1. 定理一:等腰三角形的底角相等。

即对于等腰三角形ABC,若AB=AC,则∠B=∠C。

证明:我们可以通过反证法来证明此定理。

假设∠B≠∠C,那么不妨设∠B>∠C。

由于∠B+∠C=180°,所以∠B-∠C>0.由三角形内角和定理可知,在三角形ABC中,∠B-∠C<∠B+∠C=180°,所以∠B-∠C<∠B-∠C,这与假设∠B-∠C>0矛盾。

因此,等腰三角形的底角相等。

2. 定理二:等腰三角形的底边中线与高相等。

即对于等腰三角形ABC,若AB=AC,则AM=AH,其中M为BC的中点,H为顶角A所在边的垂足。

证明:根据定义可知,AM为BC的中线,AH为三角形ABC中顶角A所在边的高。

由于等腰三角形的两条腰边相等,所以AM=1/2(AB+AC)=AB=AC,同理可得AH=AM,即等腰三角形的底边中线与高相等。

三、推导等腰三角形的性质与定理现在,我们通过推导来进一步理解等腰三角形的性质与相关的定理。

假设有一个等腰三角形ABC,其中AB=AC,我们还可以假设三角形ABC中的底边为BC。

根据性质1,我们知道∠B=∠C,假设∠B=x,那么∠C也为x。

根据性质2,我们知道AB=AC,所以假设AB=AC=a。

由于三角形ABC中三个内角和为180°,根据角度的性质,我们可以得到∠A=180°-2x。

等腰三角形中线垂直于底证明-概述说明以及解释1.引言1.1 概述等腰三角形是几何学中的一种特殊三角形,其特点是两边相等或两角相等。

中线是等腰三角形中连接两边中点的线段,垂直关系是指两条直线或线段之间互相垂直的关系。

本文将探讨等腰三角形中线是否垂直于底的问题,即等腰三角形中线与底边是否垂直的证明。

在本文的正文部分,我们将回顾和介绍等腰三角形以及中线的定义和性质。

首先,我们将回顾等腰三角形的定义,即两边相等或两角相等。

接着,我们将介绍等腰三角形的性质,例如等腰三角形的底边是两边之间的较长边,顶角是底角的两倍等。

然后,我们将详细讨论中线的定义和性质。

中线是等腰三角形中连接两边中点的线段,它具有一些特殊性质。

我们将介绍中线等分底边的性质以及中线长度与底边长度的关系等。

接下来,我们将引入垂直关系的定义和性质。

垂直关系是指两条直线或线段之间互相垂直的关系。

我们将介绍垂直关系的基本概念和判断方法。

在文章的结论部分,我们将给出证明等腰三角形中线垂直于底的方法。

通过运用等腰三角形、中线和垂直关系的性质,我们将得出中线与底边垂直的结论。

最后,我们将探讨该结论的重要性和应用。

证明等腰三角形中线垂直于底的结论是几何学的基础之一,它在解决各种几何问题中发挥着重要作用。

我们将举例说明该结论在解题中的应用。

综上所述,本文将通过回顾和介绍等腰三角形、中线和垂直关系的定义和性质,探讨等腰三角形中线垂直于底的证明。

该结论的重要性和应用也将被讨论。

在下一节中,我们将详细介绍等腰三角形的定义和性质。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构来讨论等腰三角形中线垂直于底的证明:1. 等腰三角形的定义和性质:首先介绍等腰三角形的定义,即具有两条边相等的三角形。

然后讨论等腰三角形的性质,如两底角相等、两腰的中线相等等。

2. 中线的定义和性质:接着引入中线的概念,即连接等腰三角形两腰的中点的线段。

讨论中线的性质,如中线平行于底、中线长为底的一半等。

几何证明实例等腰三角形垂直线段等性质的证明几何证明实例——等腰三角形垂直线段等性质的证明在几何学中,证明等腰三角形垂直线段等性质是一项常见的任务。

在这篇文章中,我们将通过几个实例来展示如何证明等腰三角形垂直线段的性质。

实例一:等腰三角形垂直线段的证明我们首先考虑一个等腰三角形ABC,其中AB=AC。

现在,我们需要证明垂直线段BD和CE相等。

我们可以按照以下步骤进行证明:步骤一:连接线段BD和CE,得到线段DE。

同时,连接线段AD 和AE。

步骤二:由于三角形ABC是等腰三角形,所以角BAC和角BCA 相等(根据等腰三角形的性质)。

因此,我们可以得出角BAD和角CAE相等。

步骤三:由步骤二可知,角BAD和角CAE相等,并且角ADB和角AEC都是直角(根据垂直线段的性质)。

因此,我们可以得出三角形ADB和三角形AEC相似。

步骤四:根据相似三角形的性质,我们可以得出线段BD和线段CE的比值等于线段AD和线段AE的比值。

步骤五:由于三角形ABC是等腰三角形,所以线段AD和线段AE相等。

因此,我们可以得出线段BD和线段CE相等。

通过以上步骤,我们证明了等腰三角形ABC中垂直线段BD和CE相等的性质。

实例二:等腰三角形垂直平分线段的证明接下来,我们考虑一个等腰三角形XYZ,其中XY=XZ。

我们需要证明垂直线段AB平分线段XZ。

我们可以按照以下步骤进行证明:步骤一:连接线段AB并延长,得到线段CD和EF,其中CD与EF垂直。

步骤二:由于三角形XYZ是等腰三角形,所以角XYZ和角XZY相等(根据等腰三角形的性质)。

因此,我们可以得出角B和角Y相等。

步骤三:由于CD与EF垂直,所以角ADF和角CDE相等(根据垂直线段的性质)。

因此,我们可以得出角ADF和角CDE都是直角。

步骤四:由步骤二可知,角B和角Y相等,且角ADF和角CDE都是直角。

因此,我们可以得出三角形ADF和三角形CDE相似。

步骤五:根据相似三角形的性质,我们可以得出线段AB和线段CD的比值等于线段AD和线段CE的比值。

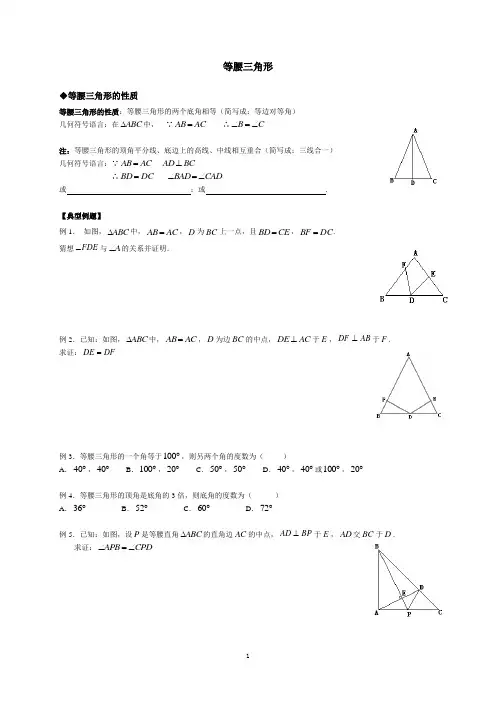

等腰三角形◆等腰三角形的性质等腰三角形的性质:等腰三角形的两个底角相等(简写成:等边对等角)几何符号语言:在ABC ∆中, ∵AC AB = ∴C B ∠=∠注:等腰三角形的顶角平分线、底边上的高线、中线相互重合(简写成:三线合一)几何符号语言:∵AC AB = BC AD ⊥∴DC BD = C A D BAD ∠=∠或 ;或 .【典型例题】例1. 如图,ABC ∆中,AC AB =,D 为BC 上一点,且CE BD =,DC BF =.猜想FDE ∠与A ∠的关系并证明.例2.已知:如图,ABC ∆中,AC AB =,D 为边BC 的中点,AC DE ⊥于E ,AB DF ⊥于F . 求证:DF DE =例3.等腰三角形的一个角等于︒100,则另两个角的度数为( )A .︒40,︒40B .︒100,︒20C .︒50,︒50D .︒40,︒40或︒100,︒20例4.等腰三角形的顶角是底角的3倍,则底角的度数为( )A .︒36B .︒52C .︒60D .︒72例5.已知:如图,设P 是等腰直角ABC ∆的直角边AC 的中点,BP AD ⊥于E ,AD 交BC 于D .求证:CPD APB ∠=∠【随堂练习】6-1.如图,ABC ∆中,AC AB =,BD BC =,EB DE AD ==,则A ∠的度数为 .6-2.若等腰三角形的周长为26cm ,一边为11cm ,则腰长为( )A .11cmB .7.5cmC .11cm 或7.5cmD .以上都不对6-3.如图:︒=∠15EAF ,EF DE CD BC AB ====,则DEF ∠等于( )A .90°B .75°C .70°D .60°6-4.等腰三角形的一个角是80°,则它的底角是( )A .50°或80°B . 80°C .50°D .20°或80°6-5.如图,ABC ∆中,AC AB =,D 是BC 中点,下列结论中不正确...的是( ) A. C B ∠=∠ B.BC AD ⊥ C.AD 平分BAC ∠ D. BD AB 2=6-6.在ABC ∆中,AC AB =,︒=∠60CDA ,AC AD ⊥,则BAD ∠的度数为( )A .︒18B .︒30C .︒36D .︒606-7.如图,AD 是ABC ∆的角平分线,且AC AE =,BC EF //交AC 于F .求证:CE 平分DEF ∠6-8.如图,在ABC ∆中,BD AD =,CE AE =,且︒=∠110A .求DAE ∠的度数.6-9.五边形ABCDE 中AE AB =,DE BC =,AED ABC ∠=∠,点F 是CD 的中点.•求证:CD AF ⊥◆等腰三角形的判定等腰三角形的判定:有两个角相等的三角形叫做等腰三角形(等角对等边)几何符号语言:∵C B ∠=∠ ∴AC AB =【典型例题】例6.如图,ABC ∆中,A C ABC ∠=∠=∠2,BD 为ABC ∠的平分线,BC DE //,交AB 于E ,则图中的等腰三角形的个数是( )A .2B .3C .4D .5例7.如图,在四边形ABDC 中,AC AB =,C B ∠=∠.求证:CD BD =例8.如图,ABC ∆中,C B ∠=∠2,AD 是BAC ∠的平分线.求证:BD AB AC +=例9.如图,OA 平分BAC ∠,21∠=∠.求证:ABC ∆为等腰三角形。

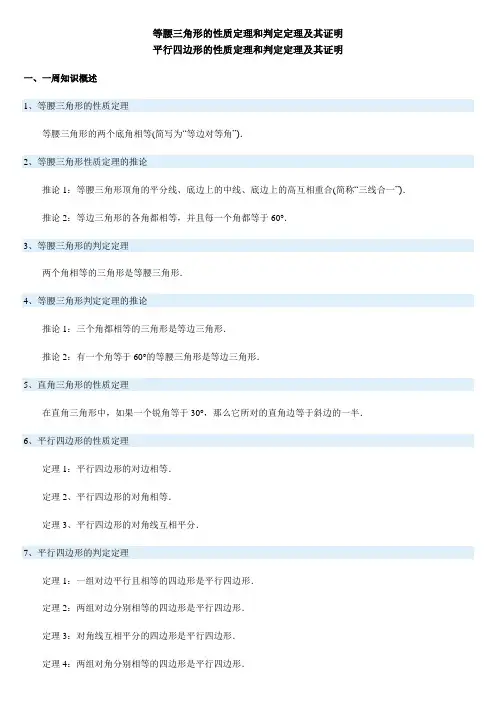

等腰三角形的性质定理和判定定理及其证明平行四边形的性质定理和判定定理及其证明一、一周知识概述1、等腰三角形的性质定理等腰三角形的两个底角相等(简写为“等边对等角”).2、等腰三角形性质定理的推论推论1:等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合(简称“三线合一”).推论2:等边三角形的各角都相等,并且每一个角都等于60°.3、等腰三角形的判定定理两个角相等的三角形是等腰三角形.4、等腰三角形判定定理的推论推论1:三个角都相等的三角形是等边三角形.推论2:有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形.5、直角三角形的性质定理在直角三角形中,如果一个锐角等于30°,那么它所对的直角边等于斜边的一半.6、平行四边形的性质定理定理1:平行四边形的对边相等.定理2、平行四边形的对角相等.定理3、平行四边形的对角线互相平分.7、平行四边形的判定定理定理1:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.定理2:两组对边分别相等的四边形是平行四边形.定理3:对角线互相平分的四边形是平行四边形.定理4:两组对角分别相等的四边形是平行四边形.8、三角形中位线的性质定理三角形的中位线平行于第三边,并且等于它的一半.二、重难点知识1、要说明一个命题的正确性,需用已学过的公理或定理进行证明,命题证明的步骤:先画图,写出已知、求证,给出严格的证明.2、等腰三角形的性质定理和判定定理及其应用、平行四边形的性质定理和判定定理及其应用是重点也是难点.三、典型例题讲解例1、如图所示,在△ABC中,∠ABC,∠ACB的平分线交于点F,过点F作DE∥BC交AB于D,交AC于E.求证:BD+EC=DE.分析:因为DE=DF+FE,即结论为BD+EC=DF+FE,分别证明BD=DF,CE=FE即可,于是运用“在同一个三角形中,等角对等边”,易证结论成立.证明:∵DE∥BC(已知),∴∠3=∠2(两直线平行,内错角相等).又∵BF平分∠ABC,∴∠1=∠2.∴∠1=∠3.∴DB=DF(等角对等边).同理可证EF=CE.∴BD+EC=DF+EF,即BD+EC=DE.小结:过一个角的平分线上的一点作一边的平行线与另一边相交,所构成的三角形是一个等腰三角形,这是一个常见的构图,应熟练掌握.例2、数学课堂上,老师布置了一道几何证明题,让大家讨论它的证明方法,通过大家的激烈讨论,有几位同学说出了他们的思路,并添加了辅助线,你能根据他们的辅助线的作法写出证明过程吗?如图,已知△ABC中AB=AC,F在AC上,在BA延长线上取AE=AF.求证:EF⊥BC.解:首先,小明根据等腰三角形这一已知条件,结合等腰三角形的性质,想到了过A作AG⊥BC于G这一条辅助线,如图.证明1:过A作AG⊥BC于G.∵AB=AC,∴∠3=∠4.又∵AE=AF,∴∠1=∠E.又∵∠3+∠4=∠1+∠E,∴∠3=∠E,∴AG//EF,∴EF⊥BC.接着小亮根据题设AE=AF,结合等腰三角形的性质作出过A作AH⊥EF于H这条辅助线,如图.证明2:过A作AH⊥EF于H.∵AE=AF,∴∠EAH=∠FAH.又∵∠AB=AC,∴∠B=∠C.又∵∠EAH+∠FAH=∠B+∠C,∴∠EAH=∠B,∴AH//BC,∴EF⊥BC.小彬也作出了一条辅助线,过C作MC⊥BC交BA的延长线于M,如图.证明3:过C作MC⊥BC交BA的延长线于M,则∠1+∠2=90°.∵AE=AF,∴∠AEF=∠AFE,∴∠EAF=180°-2∠AFE.又∵AB=AC,∴∠B=∠1.又∵∠EAF=∠B+∠1,∴∠EAF=2∠1,∴2∠1=180°-2∠AFE,∴∠1+∠AFE=90°,∴∠2=∠AFE,∴DE//MC,∴EF⊥BC.小颖的作法是:过E作EN⊥EF交CA的延长线于N,如图.证明4:过E作EN⊥EF交CA的延长线于N,则∠1+∠2=90°.∵AE=AF,∴∠2=∠AFE,∴∠EAF=180°-2∠2.又∵AB=AC,∴∠B=∠C,∴∠EAF=∠B+∠C=2∠B,∴2∠B=180°-2∠2,∴∠B+∠2=90°,∴∠1=∠B,∴EN//BC,∴EF⊥BC.小虎的作法是:过E点作EP//AC交BC的延长线于P,如图.证明5:过E作EP//AC交BC的延长线于P,则∠AFE=∠2,∠3=∠P.又∵AE=AF,∴∠1=∠AFE,∴∠1=∠2.又∵AB=AC,∴∠B=∠3,∴∠B=∠P,∴EB=EP,∴EF⊥BC.大家都在激烈地讨论着如何作出辅助线时,小红突然站起来说,不作辅助线也可以证明,你说是吗?(如图).证明6:∵AE=AF,∴∠1=∠E.又∵∠2=∠1+∠E,∴∠2=2∠E.又∵AB=AC,∴∠B=∠C,∴∠2=180°-2∠B,∴2∠E=180°-2∠B,即∠E+∠B=90°,∴∠3=180°-90°=90°,∴EF⊥BC.小结:本题证法中运用了等腰三角形的性质定理及其推论、三角形内角和定理、三角形外角的性质等知识,要注意灵活运用与牢固掌握相结合.例3、如图,在△ABC 中,AB=AC=CB ,AE=CD ,AD 、BE 相交于P ,BQ ⊥AD 于Q .求证:BP=2PQ 。

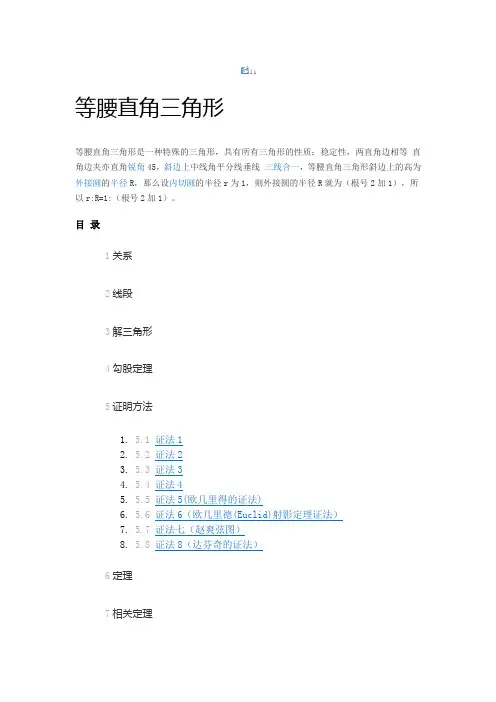

11等腰直角三角形等腰直角三角形是一种特殊的三角形,具有所有三角形的性质:稳定性,两直角边相等直角边夹亦直角锐角45,斜边上中线角平分线垂线三线合一,等腰直角三角形斜边上的高为外接圆的半径R,那么设内切圆的半径r为1,则外接圆的半径R就为(根号2加1),所以r:R=1:(根号2加1)。

目录1关系2线段3解三角形4勾股定理5证明方法6定理7相关定理8梅涅劳斯9特殊等腰高:顶点到对边垂足的连线。

角平分线;顶点到两边距离相等的点所构成的直线。

中位线:任意两边中点的连线。

3解三角形在三角形ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c. 则有(1)正弦定理a/SinA=b/SinB= c/SinC=2r (外接圆半径为r)(2)余弦定理。

a^2=b^2+c^2-2bc*CosA cosA=c^2+b^2-a^2/2cbb^2=a^2+c^2-2ac*CosB cosB=a^2+c^2-b^2/2acc^2=a^2+b^2-2ab*CosC cosC=a^2+b^2-c^2/2ab4勾股定理如果直角三角形两直角边分别为A,B,斜边为C,那么 A^2+B^2=C^2;;即直角三角形两直角边长的平方和等于斜边长的平方。

如果三角形的三条边A,B,C 满足A^2+B^2=C^2;,还有变形公式:AB=根号(AC^2+BC^2),如:一条直角边是a,另一条直角边是b,如果a的平方与b的平方和等于斜边c的平方那么这个三角形是直角三角形。

(称勾股定理的逆定理)5证明方法证法1作四个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a、b ,斜边长为c. 把它们拼成如图那样的一个多边形,使D、E、F在一条直线上. 过点C作AC的延长线交DF于点P.∵ D、E、F在一条直线上, 且RtΔGEF ≌ RtΔEBD,∴ ∠EGF = ∠BED,∵ ∠EGF + ∠GEF = 90°,∴ ∠BED + ∠GEF = 90°,∴ ∠BEG =180°―90°= 90°又∵ AB = BE = EG = GA = c,∴ AB EG是一个边长为c的正方形.∴ ∠ABC + ∠CBE = 90°∵ RtΔABC ≌ RtΔEBD,∴ ∠ABC = ∠EBD.∴ ∠EBD + ∠CBE = 90°即∠CBD= 90°又∵ ∠BDE = 90°,∠BCP = 90°,BC = BD = a.∴ BDPC是一个边长为a的正方形. 同理,HPFG是一个边长为b的正方形. 设多边形GHCBE的面积为S,则a^2+b^2=c^2证法2作两个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a、b(b>a),斜边长为c. 再做一个边长为c的正方形. 把它们拼成如图所示的多边形,使E、A、C三点在一条直线上.过点Q作QP∥BC,交AC于点P.过点B作BM⊥PQ,垂足为M;再过点F作FN⊥PQ,垂足为N.∵ ∠BCA = 90°,QP∥BC,∴ ∠MPC = 90°,∵ BM⊥PQ,∴ ∠BMP = 90°,∴ BCPM是一个矩形,即∠MBC = 90°.∵ ∠QBM + ∠MBA = ∠QBA = 90°,∠ABC + ∠MBA = ∠MBC = 90°,∴ ∠QBM = ∠ABC,又∵ ∠BMP = 90°,∠BCA = 90°,BQ = BA = c,∴ RtΔBMQ ≌ RtΔBCA.同理可证RtΔQNF ≌ RtΔAEF.即a^2+b^2=c^2证法3作两个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a、b(b>a),斜边长为c. 再作一个边长为c的正方形. 把它们拼成如图所示的多边形.分别以CF,AE为边长做正方形FCJI和AEIG,∵EF=DF-DE=b-a,EI=b,∴FI=a,∴G,I,J在同一直线上,∵CJ=CF=a,CB=CD=c,∠CJB = ∠CFD = 90°,∴RtΔCJB ≌ RtΔCFD ,同理,RtΔABG ≌ RtΔADE,∴RtΔCJB ≌ RtΔCFD ≌ RtΔABG ≌ RtΔADE∴∠ABG = ∠BCJ,∵∠BCJ +∠CBJ= 90°,∴∠ABG +∠CBJ= 90°,∵∠ABC= 90°,∴G,B,I,J在同一直线上,a^2+b^2=c^2证法4作三个边长分别为a、b、c的三角形,把它们拼成如图所示形状,使H、C、B 三点在一条直线上,连结BF、CD. 过C作CL⊥DE,交AB于点M,交DE于点L.∵ AF = AC,AB = AD,∠FAB = ∠GAD,∴ ΔFAB ≌ ΔGAD,∵ ΔFAB的面积等于,ΔGAD的面积等于矩形ADLM的面积的一半,∴ 矩形ADLM的面积 =.同理可证,矩形MLEB的面积 =.∵ 正方形ADEB的面积= 矩形ADLM的面积 + 矩形MLEB的面积∴ 即a^2+b^2=c^2证法5(欧几里得的证法)《几何原本》中的证明在欧几里得的《几何原本》一书中提出勾股定理由以下证明后可成立。

证明两边中线相等的三角形是等腰三角形证明两边中线相等的三角形是等腰三角形一、引言在数学中,三角形是最基本的图形之一,它拥有丰富的性质和定理。

在本文中,我们将探讨并证明一个重要的定理:具有两边中线相等的三角形必定是等腰三角形。

我们将从简单的概念和定义开始,逐步展开我们的讨论,以加深我们对这一定理的理解。

二、基本定义和性质回顾在开始证明定理之前,我们需要回顾一些基本的概念和性质,以构建我们的思路。

1. 三角形的定义三角形是由三条线段组成的几何图形,其中每条线段都连接两个不同的顶点。

2. 等腰三角形的定义等腰三角形是指具有两条边相等的三角形。

3. 中线的定义中线是连接一个三角形的一个顶点和对边中点的线段。

4. 两边中线相等的定义如果一个三角形的两条边的中线相等,即两个中线的长度相等,则称这个三角形具有两边中线相等的性质。

三、证明过程下面,我们将证明具有两边中线相等的三角形必定是等腰三角形。

为了便于证明,我们选择一个有利的角度,即将两边中线相等的两边选为底边。

1. 假设我们设定一个三角形ABC,其中AB和AC是两边中线相等的两边,AM和AN是它们对应的中线。

我们需要证明的是,三角形ABC是等腰三角形,即AB=AC。

2. 证明我们可以通过观察等腰三角形的性质来引导我们的证明。

在等腰三角形中,高、中线和斜边的关系十分重要。

从A点引垂直于BC的高,交BC于点D。

由于BD=DC(中线定义),我们可以得出AD ⊥ BC。

又因为AM和AN是中线,所以AM=AN。

由于三角形AMC和AND共有一条边AN和两个边相等(根据两边中线相等的性质),我们可以得出AMC≅AND(边边边定理)。

根据两个三角形的对应边相等,AM=AN,AC=AB。

又根据三角形AMC≅AND,我们可以得出∠AMC=∠AND。

由于AM和AN是中线,所以它们平分了∠BAC,即∠BAM=∠CAN。

由于AMC≅AND,所以∠AMC=∠AND。

结合上述两个等式,我们可以得出∠BAM=∠CAN。

等腰三角形的性质定理和判定定理及其证明等腰三角形是指有两条边相等的三角形。

在几何学中,等腰三角形具有独特的性质和判定定理。

本文将介绍等腰三角形的性质定理和判定定理,并给出其详细证明。

一、等腰三角形的性质定理性质定理1:等腰三角形的底角相等。

证明:设△ABC为等腰三角形,其中AB=AC。

假设∠ABC和∠ACB不相等,即∠ABC>∠ACB或∠ABC<∠ACB。

不妨设∠ABC >∠ACB。

由于∠ABC>∠ACB,所以∠ABD>∠ACD,其中D为∠ABC外一点沿边AC的延长线上的点。

又因为∠ABC=∠ACB,所以∠ADB=∠ACD。

根据角度相等的性质,∠ABD=∠ADB-∠ABD=∠ACD-∠ABD=∠ADC。

而∠ABD>∠ADC,与三角形内角和定理矛盾。

所以,假设不成立,即∠ABC=∠ACB,即等腰三角形的底角相等。

性质定理2:等腰三角形的等腰边上的角相等。

证明:设△ABC为等腰三角形,其中AB=AC。

假设∠BAC和∠BCA不相等,即∠BAC>∠BCA或∠BAC<∠BCA。

不妨设∠BAC >∠BCA。

由于∠BAC>∠BCA,所以∠BAC>∠BDC,其中D为∠BAC外一点沿边AB的延长线上的点。

又因为∠BAC=∠BCA,所以∠BCD=∠BDC。

根据角度相等的性质,∠BCA=∠BAC-∠BCA=∠BDC-∠BCA=∠CDB。

而∠BCA>∠CDB,与三角形内角和定理矛盾。

所以,假设不成立,即∠BAC=∠BCA,即等腰三角形的等腰边上的角相等。

性质定理3:等腰三角形的高、中线、中位线、角平分线重合。

证明:设△ABC为等腰三角形,其中AB=AC。

过顶点A作边BC的垂线,交边BC于点D。

连接AD,BD与CD。

首先证明AD是三角形ABC的高。

根据性质定理1可知∠BAD=∠CAD,又因为AD是AB和AC的垂线,所以∠BAD=90°,∠CAD=90°,因此AD与BC垂直,即AD是三角形ABC的高。

接下来证明BD与CD分别是△ABC的中线。

第8讲 轴对称二-等腰三角形计算和证明【课前热身】1、如图,点D ,E 在△ABC 的边AB 上,CA =CB ,CD =CE ,求证:AD =BE .2、如图,△ABC 中,CA =CB ,D 是BC 延长线上一点,DE ⊥AB 于E ,交AC 于F . 求证:△CDF 是等腰三角形.3、如图,点E 为△ABC 边AB 上一点,AC =BC =BE ,AE =EC ,BD ⊥AC 于D ,求∠CBD 的度数.【本讲说明】本讲是上一讲等腰三角形的提升与综合,难度适中但对新生有一定的难度,需老师循循善诱,以易懂的方式讲解加以总结,让学生充分理解后掌握。

本讲主要是等腰三角形的计算与证明。

包括利用等腰三角形求角度,分类讨论的思想再=在等腰三角形中的应用。

难点在遇不同类型的等腰三角形题目该如何做辅助线。

另外,手拉手模型也是本讲的常见考题,在前面还掌握得不够扎实的学生,利用这个机会,再好好巩CBED AFEBAC D固一遍。

对于一般学生,掌握例题与举一反三即可,对程度较好的学生,要把拓展题也吃透消化。

【课程引入】复习引入[师]上一节课,我们重点学习了轴对称的概念与作图,中垂线的定义、性质与判定和等腰三角形的性质与判定。

中垂线的性质是什么?[生甲]线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等[师] 中垂线的判定定理是?[生]与一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上[师] 中垂线需要两个点到两个端点的距离相等,一个点只能说明这个点过中垂线但不能确定中垂线。

这个还记得吧。

那印象最深的应该是等腰三角形的性质与判定,是什么呢?[生乙]等边对等角,三线合一,等角对等边。

【知识梳理】等腰三角形的计算:(1)求角度与线段相等。

(2)几何证明求角度:○1直接利用内角和求角度、○2方程的思想求角度○3整体的思想求角度几何证明常做辅助线:(1)在等腰三角形内部或外部作任意一边的平行线均可构造出新的等腰三角形,从而实现边角之间的转化.(2)在证两条线段相等,且以这两条线段为边构造全等三角形较为困难时,往往可通过中线倍长,将这两条线段转移到某等腰三角形中去证明(3)在已知条件中出现二倍角关系时,可作二倍角的平分线构造等腰三角形,或延长二倍角的一边,使其等于二倍角的另一边,构造两个等腰三角形来解题.(4)运用截长补短法在构造全等三角形的同时,也可构造出等腰三角形来实现边、角之间的转换.【典例分析】【知识点1】利用等腰三角形求角度:○1直接利用内角和求角度、○2方程的思想求角度○3整体的思想求角度【例题1】(1)如图,△ABC中,CA=CB,BD平分∠ABC交AC于D,E为上一点,BD=BE,若∠C=100°,求∠ADE的度数.(2)如图,点D 在AC 上,点E 在AB 上,且AB =AC ,BC =BD ,AD =DE =BE .求∠A 的度数.(3)已知△ABC 中,∠A =α,点D 、E 、F 分别在BC 、AB 、AC 上.○1如图1,若BE =BD ,CD =CF ,则∠EDF =________; ○2如图2,若BD =DE ,DC =DF ,则∠EDF =________; ○3如图3,若BD =CF ,CD =BE ,AB =AC ,则∠EDF =________; ○4如图4,若DE ⊥AB ,DF ⊥BC ,AB =AC ,则∠EDF =________.【举一反三】1、如图,△ABC 中,AB =AC ,∠BAC =90°,D 为AB 的垂直平分线上一点,若∠DMC =30°,求∠BCD 的度数.2、如图,AB =AC ,AB 和垂直平分线交AC 于D 点,若AD =BC ,C DE BA 图4图3图2图1BDCCDCD DCBA(1)求∠B ;(2)若点E 在BC 的延长线上,且CE =CD ,连AE ,求∠CAE .3、如图,△ABC 中,CA =CB ,D 为△ABC 内一点,∠1=∠2,若∠C =40°,求∠ADB 的度数.【知识点2】分类讨论与等腰三角形:○1顶角底角不明○2三角形形状不明○3因动点引起的分类讨论 【例题2】(1) 等腰三角形两边的长分别为4和9,则其周长为________. (2)若等腰三角形的一个角为100°,则其底角的度数为________.(3)等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为45°,则其顶角的度数为________. (4)等腰三角形的边长为6cm ,一腰上的中线把它的周长分成差为2cm 的两部分,则腰长为_______.(5)在△ABC 中,AB =AC ,AB 的垂直平分线与AC 边所在的直线相交所得的锐角为50°,则∠B 的度数为_______.【举一反三】1、等腰三角形两边的长分别为5和6,则其周长为________.2、△ABC 的高AD 、BE 所在的直线交于点M ,若BM =AC ,∠ABC _______.3、等腰三角形一腰上的高等于这腰长的一半,则这个等腰三角形的底角为_______.【拓展2】因动点引起的分类讨论B已知O 为等边三角形ABD 的边BD 的中点,AB =4,E 、F 分别为射线AB 、DA 上一动点,且∠EOF =120°,若AF =1,求BE 的长.【知识点3】巧用“三线合一”解决问题 【例题3】(1)如图,∠l =∠2,∠3=∠4,EF ⊥AD 于F .求证:∠AEF =∠DEF .(2)如图,AB =AD ,AC =AE ,∠BAC =∠DAE ,DB 交AC 于F ,且BF =DF ,CE 交AD 于G ,求证:CG =EG .(3) 如图,△ABC 中,AB =AC ,D 是BC 的中点,过A 点的直线EF ∥BC ,且AE =AF . 求证:DE =DF .F4321ECDBA G FCDEAB【举一反三】1、如图,CA =CB ,OA =OB ,求证:OC ⊥AB .2、如图,△ABC 中,AC =2AB ,AD 平分∠BAC 交BC 于D ,E 是AD 上一点,且EA =EC ,求证:EB ⊥A B .【拓展3】1.如图,△ABC 中,AC =BC ,AC ⊥BC ,E 为△ABC 外一点,且∠CEA =45°. 求证:AE ⊥BE .OCBAED CBA【知识点4】构造等腰(边)三角形 【例题4】(1)如图,AE ,BC 交于D ,且AB =CE ,∠B +∠DCE =180°,求证:AD =DE .(2)如图,△ABC 中,CA =CB ,D 在AC 的延长线上,E 在BC 上,且CD =CE . 求证:DE ⊥AB .(3)如图,在△ABC 中,∠BAC =2∠B ,CD 平分∠ACB 交AB 于D ,求证:AC +AD =BC .(用三种方法)【举一反三】ABCEECDBAABECDADBC1、如图,AE ,BC 交于D ,且AB =CE ,∠B +∠DCE =180°,求证:AD =DE .2、如图,△ABC 中,CA =CB ,D 在AC 的延长线上,E 在BC 上,且CD =CE . 求证:DE ⊥AB .3、如图,△ABC 中,AB =AC ,∠A =100°,CD 平分∠ACB 交AB 于D ,E 为BC 上一点,BE =DF .求证:BC =CD +AD .【拓展4】如图,AD 为△ABC 的平分线,E 为BC 的中点,EF ∥AD 交BA 的延长线于F ,交AC 于G .(1)求证:AF =AG ; (2)求证:BF =CG ;(3)求AB ACCG 的值.【本讲总结】本讲是等腰三角形的专题,难易结合,部分知识需要课后好好消化总结。