晋祠中的祠庙寺观建筑研究

- 格式:pdf

- 大小:318.75 KB

- 文档页数:4

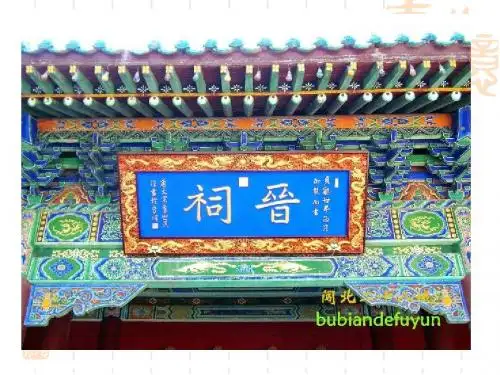

追溯晋祠文化,探寻时代精神——浅谈晋祠园林和展现的时代精神发布时间:2022-01-17T06:58:58.833Z 来源:《教育学文摘》2021年8月总第382期作者:杭紫莹韩淑蒙夏丽英[导读] “不到晋祠,枉来太原”。

晋祠历史悠久,横跨千年,古韵流芳,端庄大气◆杭紫莹韩淑蒙夏丽英浙江农林大学暨阳学院园林系浙江诸暨311800;通讯作者:谢云摘要:“不到晋祠,枉来太原”。

晋祠历史悠久,横跨千年,古韵流芳,端庄大气。

它是我国现存最大、最悠久的园林建筑。

古典的风貌,悠久的历史,以及其中蕴含的厚重的文化,让古今无数名人为之心驰神往,赞叹不已。

每个时代都有属于自己的精神文明,晋祠历经千年,自身承载的精神更加凝练,沿着历史的脉络,在一砖一瓦中寻觅属于这里曾经发生过的故事,感受到中国古典园林的韵味,从中探寻那个时代的精神内涵。

关键词:山西太原的晋祠历史园林精神晋祠,位于山西太原市晋源区晋祠镇,初名唐叔虞祠,是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞及母后邑姜而建。

是目前史仅存的周氏帝王家祠,是我国现存规模最大,历史久远,最具有代表性的祠堂式古园林建筑群。

晋祠经历千年变迁和不断修缮,布局依旧严格。

在雕刻精美的老建筑中,可感中华文化源远流长,可知古人的智慧无穷无尽。

一、晋祠的历史因小时一枚桐叶的承诺,唐叔虞到了唐国,做了诸侯。

他到唐国后,唐国地处夏人故墟,戎狄遍布,局势动荡。

叔虞受封治唐后,推行“启以夏政,疆以戎索”的方法来治理唐国,效果显著。

唐国农牧业都得到显著发展,政绩斐然可观,深受人民的尊敬。

后来叔虞宗族的一支迁至晋阳,为了纪念晋国的开国诸侯姬虞,为其修建祠堂,取名唐叔虞祠,虞的儿子燮因境内有晋水,改国号晋。

但年代久远,已无法追溯,最早见于北魏的《水经注》:“际山枕水,有唐叔虞祠”。

由此可见,他至少有1500年的历史了。

晋祠历经北齐、隋、唐、五代、宋、金、元、明、清等朝的重修和扩建,形成了一个殿堂楼阁、亭台轩榭俱全的庞大建筑群,祭祀的主神也由唐叔虞变为“晋源之神”圣母,还有其他众多的神灵和历史人物,形成了现在晋祠的基本布局。

晋祠古建筑介绍晋祠,又称晋祠庙宇,是中国山西省太原市的一座重要古建筑,位于晋祠山上,坐北朝南,背靠晋阳湖。

作为中国晋文化的重要象征,晋祠是中国现存规模最大、保存最完整的晋代建筑群之一,也是我国文物保护单位和国家重点文物保护单位之一。

晋祠始建于北魏时期,最初是为了纪念晋文化的繁荣而建造的。

后来,随着历代的扩建和修复,晋祠逐渐成为了一座规模宏大的庙宇群,包括主殿、配殿、偏殿、祠堂、钟楼、鼓楼等多个建筑。

整个建筑群沿着中轴线布置,建筑风格典雅庄重,体现了中国古代建筑的精髓。

晋祠主殿是整个建筑群的核心,也是最宏大的建筑。

主殿坐北朝南,面阔五间,进深三间,采用木结构,屋顶覆盖以黄琉璃瓦。

主殿的正中央供奉着晋文公司马睿的神像,左右两侧供奉着其他晋代名人的神像。

主殿内部装饰豪华,雕梁画栋,壁画精美,展示了晋代的艺术和文化水平。

晋祠的配殿和偏殿分别位于主殿的左右两侧,与主殿相互呼应。

配殿供奉着晋代的贤臣和名将的神像,偏殿则供奉着晋代文人和书法家的神像。

这些神像栩栩如生,根据传统的神像制作工艺,用木材雕刻而成,栩栩如生地展示了晋代名人的风采和形象。

晋祠的祠堂是用来举行祭祀仪式的场所,也是晋祠的重要组成部分。

祠堂建筑形制独特,采用典型的中国传统建筑风格,屋顶覆盖以琉璃瓦,四周环绕着回廊。

祠堂内部供奉着晋代的祖先神位和文物,是研究晋代历史和文化的重要资料。

晋祠的钟楼和鼓楼是整个建筑群的两个重要标志性建筑。

钟楼位于主殿的前方,高耸入云,屋顶覆盖以黄琉璃瓦,内部悬挂着巨大的钟。

鼓楼则位于主殿的后方,供奉着巨大的鼓。

每逢重大节日或庆典活动,钟楼和鼓楼都会敲响钟鼓,引起人们的关注和参观。

晋祠建筑群的整体布局合理,建筑风格统一,展示了中国古代建筑的精髓。

其雄伟壮丽的建筑造型、精美绝伦的雕刻和绘画艺术、丰富多样的文化内涵,吸引了众多游客和学者的关注。

晋祠作为中国晋文化的重要象征,不仅具有很高的历史和艺术价值,也是人们了解晋代历史和文化的窗口。

山西晋祠建筑分析两晋、南北朝是中国历史上一次民族大融合时期,此期间,传统建筑持续发展,并有佛教建筑传入。

西晋统一中国不久,就爆发了「八王之乱」,处于西北部边境的几个少数民族领袖,率部进入中原,先后建立了十几个政权,史称十六国时期。

到了西元460年,北魏才统一了中国北方,继而又分裂。

在南方,晋室南迁建立了东晋政权,接着先后出现了宋、齐、梁、陈四个朝代。

这就是历史上的南北朝时期。

自此,中国南北两方社会经济才逐渐复苏,北朝营建了都城洛阳,南朝营建了建康城。

这些都城、宫殿均系在前代基础上持续营造,规模气势远逊于秦、汉。

东汉时传入中国的佛教此时发展起来,南北政权广建佛寺,一时间佛教寺塔盛行。

据记载,北魏建有佛寺三万多所,仅洛阳就建有一千三百六十七寺。

南朝都城建康也建有佛寺五百多所。

在不少地区还开凿石窟寺,雕造佛像。

重要石窟寺有大同云冈石窟、敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、洛阳龙门石窟、太原天龙山石窟、峰峰南响堂山和北响堂山石窟等。

这就使这一时期的中国建筑,融进了许多传自印度(天竺)、西亚的建筑形制与风格。

隋、唐时期的建筑,既继承了前代成就,又融合了外来影响,形成为一个独立而完整的建筑体系,把中国古代建筑推到了成熟阶段,并远播影响于朝鲜、日本。

隋朝虽然是一个不足四十年的短命王朝,但在建筑上颇有作为。

它修建了都城大兴城,营造了东都洛阳,经营了长江下游的江都(扬州)。

开凿了南起余杭(杭州),北达涿郡(北京),东始江都,西抵长安(西安),长约2500公里的大运河。

还动用百万人力,修筑万里长城。

炀帝大业年间(605~618年),名匠李春在现今河北赵县修建了一座世界上最早的敞肩券大石桥安济桥。

唐代前期,经过一百多年的稳定发展,经济繁荣,国力富强,疆域远拓,于开元年间(714~741年)达到鼎盛时期。

在首都长安与东都洛阳继续修建规模巨大的宫殿、苑囿、官署。

在全国,出现了许多着名地方城、商业和手工业城,如广陵(扬州)、泉州、洪州(南昌)、明州(宁波)、益州(成都)、幽州(北京)、荆州(江陵)、广州等。

81传统文化的保护和复兴,一直以来都是国家和人们精神文明建设工作的重点和核心内容,文化不仅是历史的承载和延续,更是人们生活习惯和民族风俗的具体表现。

古建筑文物是其中最具有代表性的一类,可以说古建筑包含我国所有已知的美学观点,是中华民族艺术之集大成者。

但从目前古建筑保护情况来看,古建筑面临着被破坏的危机,虽然近年来文化意识不断增强,使文物保护力度随之加大,但针对古建筑文物保护工作仍然存在一些问题,对古建筑文物造成影响。

文物的保护不仅仅是国家的事,更是每个公民不可推卸的责任,只有全民参与保护,才能在文物保护中取得更好的效果。

古建筑养护现状我国具有非常悠久的历史文化,古代人民用他们的智慧和辛苦建筑了很多巧夺天工的建筑。

随着时代不断推移,这些古建筑都失去往日的光彩,但是依然体现出了历史价值和历史文化,让我们对古代文化有进一步的了解。

为了维护和修复古建筑,我们总结和学习了很多方法,文章举例阐述一些观点。

在古建筑保护过程中,要求尽量看不出修缮痕迹。

由于我国古建筑修缮方式具有多样化,主要有以下几种修缮方式:根据之前古建筑颜色进行修缮,将古建筑的颜色、纹路、质感进行还原,让人很难分辨出真假;通过将修缮部分标注出来,不对其进行还原处理,让人们能一眼看出修缮后和古建筑原来的区别,将古建筑物和现代修缮技术相对比。

不同修缮人员对于古建筑修缮理解不同,使用的修缮方式也不同。

古建筑文物修缮应遵循的原则遵循文物保护的特殊性。

在文物保护过程中,要以文物保护的特殊性为基础,严格遵守文物原状规定,不得随意更改。

由于文物本身具有不可再生、不可替代等特点。

相关人员在修缮时,不能为了满足现代人们需求,随意改变古建筑物的原本面貌,要针对古建筑原本面貌进行修复,降低更换范围和更换次数。

并且修缮人员在修缮以前,要对现场古建筑文物现状进行仔细研究,收集相关数据,对古建筑外貌进行描绘,可以将3D 打印技术融入到古建筑修缮当中,构建古建筑模型,将修复模型和修缮方式上报给有关部门,通过审核后再进行修缮。

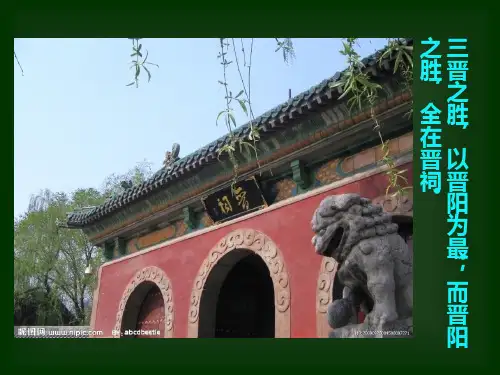

位于太原市西南悬瓮山麓的晋祠,为三晋古迹名胜区,千百年来,以园林古建名闻遐迩。

祠内居中的圣母殿宏伟壮观,在晋祠诸多建筑中规模最大、历史最久。

圣母殿始建于何时?祠内现存元世祖至元四年(1267年)《重修汾东王庙记》载:“《魏书・地形志》云:‘晋阳有晋王祠。

’然则王祠在此其来远矣。

自晋天福六年封兴安王,迨宋天圣后改封汾东王,又复建女郎祠于水源之西,东向。

熙宁中始加昭济圣母号……”。

可见“女郎祠”就是圣母殿。

此后的《山西通志》、《太原县志》、《晋祠志》等志书,大都沿袭晋祠圣母殿建筑年代考此说,但改原碑文的“天圣后”为天圣间,有的导游读物干脆说成“圣母殿创建于天圣元年。

”近年来,有的研究文章更认为:“圣母殿最晚在五代已有之。

”它们认为圣母殿建于天圣间的说法有误,并得出圣母殿“即宋太平兴国年间所建祭祀叔虞的祠殿”。

我们认为,《重修汾东王庙记》在晋祠现存各类重修碑记中,是一篇承前启后、惟一能说明晋祠历史概况和圣母殿建筑年代的重要文献,不宜轻易否定。

庙记的关键是“天圣后”,这个“后”是泛指,它既包括天圣年代,也包括天圣以后的年代,从宋仁宗赵牛慧彪祯于天圣初(1023年)当政到他去世的嘉八年(1063年)均属“后”的范围。

庙记的这段话,作为200年后的追述,可以说是难能可贵,泛而可据。

本文前面提到的“圣母殿最晚在五代已有之”。

这篇文章的论据出自《晋祠志・祠宇上》附文《一统志》圣母庙《通志》引。

这段引文最早见《宋史・曹翰传》:“军中乏水,城西十余里谷中有娘子庙,翰往祷之,穿渠得水,人马以给。

”姑不说这段神乎其说的有无,即以文论文,也与晋祠的地理位置不符:晋祠位于晋阳故城西南八里,而不是城西十余里。

圣母殿位于悬瓮山麓圣母殿54 文物世界 wwsj 2005.5学 术 论 坛(山脚下),而不是位于谷中(两山之间)。

结论只能是:这个娘子庙既与叔虞祠无关,也与复建后的圣母殿无关。

圣母殿建于何时,只能在“天圣后”的范围内考虑。

【晋祠博物馆】晋祠公园、文昌宫、东岳祠、钧天乐台、水镜台、昊天神祠晋祠博物馆外围的公园文昌宫(不开放)据介绍文昌宫位于晋祠中轴线北区,智伯渠北岸。

始建年代不详,清乾隆三十八年(1773年)扩建。

宫坐北朝南,正面筑洞3眼,为“晋水七贤祠”。

祠为纪念与晋水有关的七位贤士而建:周代豫让,唐代李白、白居易,宋代范仲淹、欧阳修,明代于谦、王琼。

祠上建飞阁,称“文昌阁”。

阁内原有塑像3尊,中为文昌帝君,左、右为魁、禄二星。

阁左右建廊,墙上有杨二酉撰、其曾族孙杨书的《晋祠全景诗》。

钟楼。

始建于明万历三十四年(1606年),清道光二十四年(1844年)重修,1956年按原样彩绘。

二楼形制相同:重檐十字脊,四面山花,中置一小庙,宝珠火焰顶,盘龙大吻对峙;下檐三踩斗,三幅云昂嘴,龙首状耍头,角出象鼻由昂;小八角柱间装置直棂栅栏围护,立于高约4米的方形石砌台基上,角出螭首,西面设人字形踏道,可供人上下。

钟楼中悬高2米余大钟1口,最大外径1米多,边缘成波浪型,铸文清晰,为明万历三十四年(1606年)所铸。

鼓楼中置大鼓,长约2米,径约1米,左右镌刻蟠龙彩凤图案。

02 东岳祠(正殿不开放)又称“泰山庙”。

始建年代不详,清道光、光绪年间重修。

庙坐北朝南,享殿立于祠院正中,单檐歇山顶,平面呈方形。

正殿面阔三间,进深六间,布瓦,悬山顶,殿内存有“天齐仁圣大帝”像,四壁绘有壁画,均为清代所作。

院周砌青砖矮花墙。

03 钧天乐台始建于清乾隆年间(1736年~1795年)。

台坐南朝北,面对昊天神祠,背临智伯渠水,台两侧设阶可供上下。

整个建筑精巧富丽,为晋祠内一戏台。

04 水镜台(大殿不开放)位于晋祠大门对面,是晋祠的戏台。

始建约为明代,清道光二十四年(1844年)重修。

面阔五间,进深五间,建筑面积343.54平方米。

殿为重檐歇山顶,勾连搭单檐卷棚顶。

台周环以走廊,边筑石栏杆。

台中悬挂清乾隆二十二年(1757年)山西书法家杨二酉所书“水镜台”匾额。

野晋祠关帝庙及关公祭祈口苏慧田瑞媛摘要:关羽作为三国时期蜀汉名将,是一位家喻户晓的历史人物,也是最早列入佛教护法神祇的中原人物。

对关公的信仰、崇拜,上迄帝王、下达民间百姓,深入到社会各个阶层。

晋祠作为多神崇拜的祭祈宗祠,建有关帝庙,关公祭祈文化源远流长。

关键词:晋祠关帝庙三国祭祈晋祠是一座自然山水与宗祠建筑相结合的名胜古迹,其中建筑、塑像、壁画、碑刻等极具价值,尤其宋、金以来的各体建筑100余座,引人注目。

晋祠在其漫长的发展、演进过程中,融入了佛、道及民间地方崇拜,宗教建筑比邻而建。

作为现存最早的“国家级祭祈祠堂”,随着历的,祭,崇拜晋祠祭的样,也承载同祭主体的精求求。

晋祠,为时的发展、间信仰的求而建。

一、晋祠关帝庙建筑形制与历史沿革晋祠祠,,建1795,建。

为,后院为与,同祠。

关帝庙大门西侧立碑“重修玉皇阁三清洞关碑”,碑u祠碑”,载:u间,里人以叔为晋主,方其,。

而,、三,,相为减色。

慨然有□□□举,规模定,而事终果。

非能也,未至也。

越二有二,而在乙卯,公议帝址,座后一丈七尺有奇,仿昌宫洞上阁,尤阔T移祀上,,配以厢洞各间,而亭阁其上T改殿基二丈有奇……”明确载,八1773晋祠里人给谏公二酉、主持建祠,二二,1795年)拔贡、教谕胡其敬等晋祠人乡贤合仪织,阁、三洞、帝,U下洞上阁,移祀上,,配以厢洞各间……”以关帝庙为过殿前后两进院落的祠。

帝祠中部高台上,面边门通往祠,东面月亮门,通往桃园。

殿一株隋朝种植古槐树,距今1400余年,至今仍然老枝纵横、枝繁叶。

1959晋祠隋槐高古,宋殿唐碑”的帝庙正殿面阔三间,进深三间,出廊,单檐歇顶。

明间檐:”横,为一1861[1],为与天同高,有一样,一等,,中国古崇拜,说天是最为公正的。

图一晋祠关帝庙56文物世界as#2020.1大关帝庙正殿內檐明间檐下悬“千秋浩气”横匾,此匾为清道光二十九年(1849年),晋祠杨门武氏率其二子杨若溥,孙子杨超宗、杨超伦,曾孙杨恒清一同敬献此匾。

山西太原晋祠:中国著名的三大古典建筑群之一晋祠,初名唐叔虞祠,位于山西太原市西南郊25公里的悬瓮山麓,为古代晋王祠,是后人纪念周武王次子姬虞而建。

其的历史可追溯到公元前11世纪的西周时期,周武王灭殷7年以后,因病去世。

他的长子诵继位,是为成王,因成王年幼,便由其叔父旦代行天子的职权,史称“周公摄政”。

古建园林——晋祠,山环水绕,古木参天,在如画的美景中,历代劳动人民建筑了近百座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭。

在苍郁的树木掩映之下,清澈见底的泉水蜿蜓穿流于祠庙殿宇之同,历史文物与自然风景荟萃交错,令人留连忘返。

晋祠区内中轴线上的建筑,由东向西,依次是:水镜台、会仙桥、金人台、对越坊、钟鼓二楼、献殿、鱼沼飞梁和圣母殿。

这组建筑和它北面的唐叔虞祠、昊天神祠和文昌宫,及南面的水母楼、难老泉亭及舍利生生塔等,组成了一个综合建筑群。

东西一条主线上的建筑,配合上南、北两组建筑,将本来不同时期的建筑集中在一起,却显得布局紧凑,既象庙观的院落,又象皇室的宫苑。

中轴线最前端为水镜台,始建于明朝,是当时演戏的舞台。

前部为单檐卷棚顶,后部为重檐歇山顶。

除前面的较为宽敞的舞台外,其余三面均有明朗的走廊,建筑式祥别致。

慈禧太后曾照原样在颐和园修建了一座。

在中轴线上的金人台,有四尊威风凛凛的铁铸武士像,铸于北宋绍圣四年(公元1097年),至今已有八百多年的历史,保存完整,神态威武。

说到金人台,这里还有一个典故,一年夏天,气候炎热,身披铁甲的西南隅的铁人忍受不了难熬之痛,走到汾河边,只见汾河水滔滔,难住了铁人。

恰巧,从上游沿岸边驶下一条小船。

铁人就要求船家把他渡到对岸。

船家沉吟片刻,说:“渡你一人太少了,再稍候一时,看有没有无旁人。

”铁人焦急,忙说道:“你能渡过我一个,就算你有能耐啦!”船家看了看铁人说:“你能有多重,一只船不止装一人,除非你是铁铸的。

”一语道破了铁人的本相。

瞬间,铁人立在汾河边,纹丝不动。

船家这才发现立在面前的的确是一位铁人——晋祠的铁人。