孟小冬简介

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:3

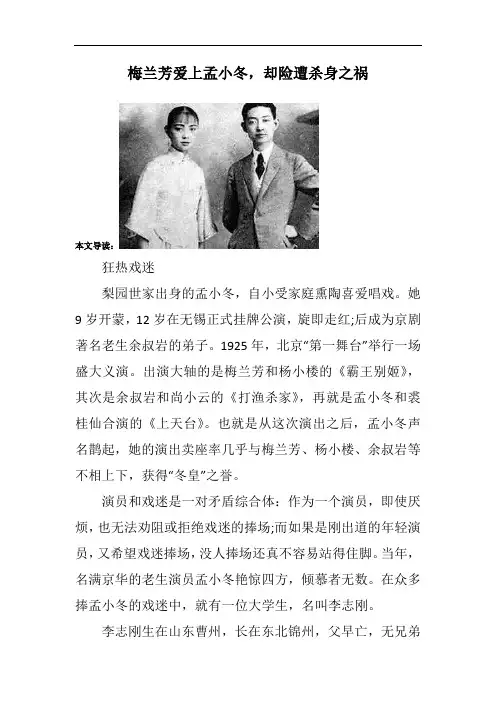

梅兰芳爱上孟小冬,却险遭杀身之祸本文导读:狂热戏迷梨园世家出身的孟小冬,自小受家庭熏陶喜爱唱戏。

她9岁开蒙,12岁在无锡正式挂牌公演,旋即走红;后成为京剧著名老生余叔岩的弟子。

1925年,北京“第一舞台”举行一场盛大义演。

出演大轴的是梅兰芳和杨小楼的《霸王别姬》,其次是余叔岩和尚小云的《打渔杀家》,再就是孟小冬和裘桂仙合演的《上天台》。

也就是从这次演出之后,孟小冬声名鹊起,她的演出卖座率几乎与梅兰芳、杨小楼、余叔岩等不相上下,获得“冬皇”之誉。

演员和戏迷是一对矛盾综合体:作为一个演员,即使厌烦,也无法劝阻或拒绝戏迷的捧场;而如果是刚出道的年轻演员,又希望戏迷捧场,没人捧场还真不容易站得住脚。

当年,名满京华的老生演员孟小冬艳惊四方,倾慕者无数。

在众多捧孟小冬的戏迷中,就有一位大学生,名叫李志刚。

李志刚生在山东曹州,长在东北锦州,父早亡,无兄弟姊妹,后随其母迁居天津。

中学毕业后,考入北京东城某大学读法律系,毕业后曾在黎明中学教书。

在大学读书期间,李志刚虽然家境不太富裕,课余却喜欢到城南游艺园去,听戏捧场成为他生活的一大乐事。

有一段时间,孟小冬在城南游艺园演出,李志刚几乎天天去捧场、献殷勤。

李志刚之所以捧唱老生的孟小冬,除了她演技好,还因为他在后台见过尚未扮戏的孟小冬,觉得她模样也漂亮。

他还设法讨好孟小冬的开蒙师傅仇月祥,以取得其好感。

然后,借散戏后送他们师徒回家的机会,常到孟小冬家中走走。

孟家是吃开口饭的,对来客不敢得罪,平常往来总是客气地应酬。

谁知李志刚错以为小冬家人对其有好感,心中想入非非。

这在当年一些青年戏迷中,似乎是一种通病:他们把一厢情愿的单相思,往往投射为对方对自己有好感。

不料忽有一天,孟小冬突然不演了,在戏院门口贴了告示,说她择日准演好戏。

那时正值直奉军阀混战时期,奉军飞机乱掷炸弹,北京市民人人自危。

李志刚以为孟小冬躲藏飞机,不敢出门,不料一周之后,孟仍未现身。

李志刚情急之下,跑到她家探问究竟。

[键入文字]“冬皇”孟小冬简介孟小冬和杜月笙的关系?孟小冬是京剧历史上非常有名的人物,她因为精湛的戏曲能力被人称做“冬皇”,可见她京剧唱的是有多好。

孟小冬9 岁就开始学艺,14 岁的时候就在无锡登台演唱,本身她就是一个非常进取的人,在老家取得了成功之后就直接北上去了北京学艺,这样一个努力的京剧大师孟小冬身世是怎样的呢?关于孟小冬身世的问题就有着几种说法,最常见的就是她的家庭本身就是一个京剧世家,因为祖父也是很有名的京剧大师,所以她的父亲和叔伯共兄弟五人都是在继承戏曲这门艺术。

而孟小冬成功的奠基石就是来源于自己的家庭,在家中耳濡目染的成长并且很小就跟着姑父一起学习京剧,后来凭借着自己的努力在京剧的道路上走的顺风顺水。

但是也有人对孟小冬的身世提出了质疑,就像另一种说法,认为孟小冬家境从小就很贫寒,是北平城的平县人。

后来一个戏班子就是孟家班去了她们那里演出,而孟小冬痴迷于京剧,她父亲见了就索性将她送进孟家班学艺。

孟小冬7 岁就开蒙了,是她的姑父仇月祥亲自教导的。

孟小冬是扮演老生出名的,因为那里时候女性出现在戏台子上是不能够出现的,所以才发展了这种女扮男装的形式,她小小年纪在台上和一些有名的合作却没有丝毫胆怯。

就算是孟小冬出生于梨园世家,但是在当时戏曲在社会上的地位是十分低下的,她也要依靠自己的努力在喜欢的京剧上开创一番新的天地。

京剧在民国时期是个百花齐放的现象,而在那个时期所诞生出来得京剧大师自然也是有很多,尽管戏曲在那个年代中的地位不高,但是喜欢和追捧戏曲的人让这门技艺得到很好的发展。

专门唱老生的孟小冬,就是从小城市到北平来发展的最好表现,成为了一代京剧名伶的孟小冬师承何处呢?孟小冬师傅在当时的地位是怎样的呢?说起孟小冬的师傅,最开始就是她自己的姑父仇月祥。

因为梨园世家中的孟小冬想要学习起戏曲还是很简单的,自幼就跟着自己的姑父学习孙派老生,加上自己的刻苦1。

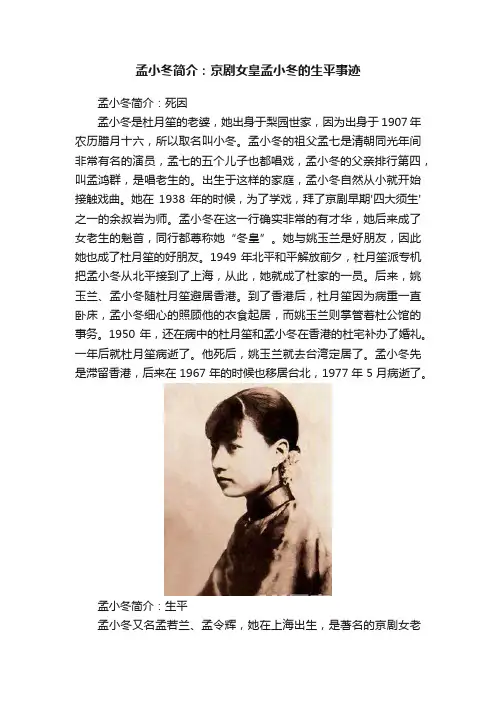

孟小冬简介:京剧女皇孟小冬的生平事迹孟小冬简介:死因孟小冬是杜月笙的老婆,她出身于梨园世家,因为出身于1907年农历腊月十六,所以取名叫小冬。

孟小冬的祖父孟七是清朝同光年间非常有名的演员,孟七的五个儿子也都唱戏,孟小冬的父亲排行第四,叫孟鸿群,是唱老生的。

出生于这样的家庭,孟小冬自然从小就开始接触戏曲。

她在1938年的时候,为了学戏,拜了京剧早期'四大须生'之一的余叔岩为师。

孟小冬在这一行确实非常的有才华,她后来成了女老生的魁首,同行都尊称她“冬皇”。

她与姚玉兰是好朋友,因此她也成了杜月笙的好朋友。

1949年北平和平解放前夕,杜月笙派专机把孟小冬从北平接到了上海,从此,她就成了杜家的一员。

后来,姚玉兰、孟小冬随杜月笙避居香港。

到了香港后,杜月笙因为病重一直卧床,孟小冬细心的照顾他的衣食起居,而姚玉兰则掌管着杜公馆的事务。

1950年,还在病中的杜月笙和孟小冬在香港的杜宅补办了婚礼。

一年后就杜月笙病逝了。

他死后,姚玉兰就去台湾定居了。

孟小冬先是滞留香港,后来在1967年的时候也移居台北,1977年5月病逝了。

孟小冬简介:生平孟小冬又名孟若兰、孟令辉,她在上海出生,是著名的京剧女老生演员。

孟小冬师承余叔岩,是余门惟一的女弟子。

孟小冬的表演扮相英俊,嗓音苍劲醇厚,高低宽窄咸宜,中气充沛,满宫满调,且无雌音,被公认为“余派”主要传人。

北京大学教授吴小如曾说她是学余最成功的一位。

代表剧目有《捉放曹》、《搜孤救孤》、《洪羊洞》、《盗宗卷》、《击鼓骂曹》、《乌盆记》、《空城计》、《珠帘寨》等等。

她的弟子有赵培鑫等,辜振甫在香港工作的时候曾向她问艺。

琴师王瑞芝是余叔岩生前的琴师,余身故后在上海开始傍她,1950年代后期从英属香港到北京,在北京京剧团(现在的北京京剧院)工作,傍余门弟子谭富英。

1953-1963年间,香港票友黄金懋为孟小冬唯一收过的入室弟子。

孟小冬简介看完了,你对这位美女的了解肯定更多了。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢孟小冬为何抛弃梅兰芳嫁给杜月笙?孟小冬的婚

史

导语:梅兰芳与京剧名伶孟小冬有过三年短暂的婚姻。

孟小冬是上海人,于1908年1月出生于一个梨园世家。

因为她出生于冬腊月,取名小冬,成名后由于

梅兰芳与京剧名伶孟小冬有过三年短暂的婚姻。

孟小冬是上海人,于1908年1月出生于一个梨园世家。

因为她出生于冬腊月,取名小冬,成名后由于饰演老生名震剧坛,被誉为“冬皇”,意为“小冬是须生之皇”。

孟小冬是位坤伶须生,7岁登台演出,9岁开始向姑父仇月祥学习孙(菊仙)派老生。

她本人长得极为漂亮,称得上国色天香,扮相更是英俊潇洒,气宇轩昂,而且嗓音宽亮,唱功精湛,为剧坛带来一股清新的气息。

1925年她到北平发展。

北平作为京剧的发祥地,观众欣赏口味高,对外地来京演出的演员多有挑剔,可是孟小冬刚一登台,就博得了掌声,一炮打红。

这一年的8月,京剧名伶举行义务献演,孟小冬有机会与梅兰芳同台演出。

虽然梅兰芳出演压轴戏,孟小冬在他之前演出,他们在换场的当儿有机会相识了。

次年,北洋政府的财政总长王克敏庆贺50岁大寿时,梅兰芳和孟小冬都被请来演出堂会,预先告诉她与梅兰芳合演《四郎探母》。

不料,寿筵开始时,却临时改让他们合演《游龙戏凤》。

孟小冬虽然学过这出戏,但没有演出过,排演也肯定来不及了,她的师傅担心她演砸锅,为她捏着一把汗。

可孟小冬却毫不畏惧,很爽快地说:“台上见。

”这出“现抓”的戏,演出效果非常好,博得了大家的喝彩和热烈的掌声。

大家私下议论:这真是“天生的一对,地造的一双”。

梅兰芳的戏迷们也开始

生活常识分享。

中国历史故事-孟小冬为什么与梅兰芳离婚?又为什么嫁给杜月笙?孟小冬是著名的京剧老生演员,素有“冬皇”(老生之皇)的美誉。

孟小冬公元1907年,出生于上海梨园世家,自幼得家庭熏陶和培养,踏入京剧老生之路。

后来她拜大师余叔岩为师,境界日益长进。

孟小冬是余叔岩的关门弟子,同时也是唯一的一位女弟子。

在孟小冬之前,不知有多少人恳求余叔岩收自己为徒,但是都被余叔岩拒绝。

孟小冬能得余叔岩另眼相看,足以证明她的优秀。

她拜师之时,余叔岩已经体弱多病。

孟小冬殷勤照顾余叔岩身体,余叔岩对自己这个小徒弟也倾囊相授。

一招一式,亲自指点,务求完美。

名师高徒,孟小冬的功夫有了质的飞跃,足以与当时的老生翘楚马连良、谭富英、杨宝森相比。

有评:“自拜叔岩,则每日必至余家用功,寒暑无间。

前后五年,学了数十出戏,是余派唯一得到衣钵真传的人。

”1925年,孟小冬初闯北京,参加永庆社、庆麟社、崇雅社等坤班演出。

那个时候的孟小冬才十八岁,豆蔻年华,明媚动人,举止高雅。

北平为之痴迷者无数,暗恋她的人之中就有京城达官之子王维琛。

巧合的是,当时也正好是梅兰芳返回北京之时。

一个是伶界大王,一个是老生泰斗,一个如日中天,一个光艳烁人,旗鼓相当。

在双方对打擂台的时候,好事者促成二人的合作,演出了《四郎探母》、《游龙戏凤》,男女角色颠鸾倒凤。

两人交往加深,竟擦出火花,由戏内到戏外,成就一番佳话,在北京造成极大轰动。

两人结合之后,住在“缀玉轩”,过着神仙眷侣一般的生活。

佳偶天成,梅兰芳与孟小冬的结合,在当时很是火热了一番,却不想引来了一场大变故。

前文已经说过,孟小冬到北京来之后,受到许多人的追捧,成为北平爷们儿心中的女神。

京城达官之子王维琛渴慕孟小冬,早就将孟小冬看作是自己的女人。

如今孟小冬嫁给梅兰芳,对他打击很大。

在王维琛看来,是梅兰芳抢走了自己的女人,于是他决定给梅兰芳一个教训。

一日午后,王维琛拿着手枪进入了缀玉轩的大门。

当时梅兰芳正在午睡,代替他接客的是张汉举。

冬皇孟小冬的生平简介孟小冬(1907—1977),女,北平宛平人,梨园世家出身,是早年京剧优秀的女老生,人称“冬皇”。

是京剧著名老生余叔岩的弟子,余派的优秀传人之一。

下面是小编为大家整理的冬皇孟小冬的生平简介,希望大家喜欢!孟小冬简介一些老派的艺术家大多数是从小就出生在世家,就像京剧中的著名女老生孟小冬,她就是出生在梨园世家。

孟小冬的祖父也是徽派出生的,而传承下去的孟小冬的父亲、叔叔、伯伯都走上了京剧这条路,在这样子一个从小就受京剧影响的家中长大。

孟小冬走上的这条路是实打实的京剧进修之路,因为要传承家族技艺,从9岁开始她就去学艺。

孟小冬对于京剧方面也是下了一番苦工的,也换了很多个有名有实力的师傅,一开始她跟着自己的姑父仇月祥学艺,12岁小小年纪就登上了舞台开唱。

后来也是去了上海的乾坤大舞台,与一些名角共同演唱,孟小冬遇见这些人不仅没有胆怯,反而露出了大角风范。

这样子她的名声在当地是越来越好,大家都把她当做是明日之星,但是孟小冬已经开始为自己的以后打算了,因为不可能不去学习新的东西,而作为一名京剧演员北京市她朝思暮想的地方,就这样孟小冬毅然北上选择寻求新的发展。

去了北京的孟小冬还是一直坚持着自己的梦想,先后向陈彦衡、陈秀华前后四五位名师请教,对谭派艺术十分感兴趣。

在钻研谭派艺术的路上,越是走得远见识也是越广,最后她的最终目标确定在新谭派也就是余派上面。

当时余派的领导者是余叔岩,他这人风骨很高而且对于京剧的唱腔处理的十分细腻,孟小冬就想向他学习,但是余叔岩没有收徒弟的意思。

直到有人给余叔岩介绍徒弟他全部都回绝了,认为孟小冬才是最接近他戏路的人,孟小冬这才得偿所愿,成为余派唯一的传人。

孟小冬的故事民国时期的女子,大多数都是走在风口浪尖上的,但是思想却是非常的开通。

好比孟小冬在京剧上的造诣也是不同于常人。

算的上是童星的孟小冬因为生长在梨园世家,自然对戏曲方面的知识十分感兴趣,而后一直苦心研究和练习。

说起孟小冬练习京剧的故事也是挺漫长的,因为一项技艺不仅是要有着足够的天赋,更多的是要有着刻苦的决心。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢孟小冬说了什么话让杜月笙立即决定举办婚礼?

导语:上海沦陷后,杜月笙举家迁入香港。

跟着杜月笙来港的家眷中,除了他的妻儿,还有一位没有任何名分的情人她就是一代名伶孟小冬。

孟小冬

上海沦陷后,杜月笙举家迁入香港。

跟着杜月笙来港的家眷中,除了他的妻儿,还有一位没有任何名分的情人——她就是一代名伶孟小冬。

孟小冬出身于梨园世家,她的祖父、父亲、伯、叔都是京剧演员,孟小冬自小耳濡目染,对京剧也是非常喜爱。

她从5岁起开始学艺,12岁在无锡首次登台演出,14岁便与露兰春、姚玉兰等名角同台演出。

她以扮演老生而闻名天下,被称为“冬皇”。

杜月笙与孟小冬的情谊早在1925年就开始了。

这年,孟小冬只身前往北平寻求发展,没多久,就名动京城,与“双胜班”(由京剧大师余叔岩、杨小楼、荀慧生等人组建)和伶王梅兰芳形成三足鼎立之势。

杜月笙对孟小冬仰慕不已,于是专程前往北平拜访,互相留下了不错的印象。

但不久后,孟小冬就下嫁梅兰芳,杜月笙也在1929年娶了名伶姚玉兰。

后来,梅兰芳与孟小冬闹离婚,差点闹到法院,幸由杜月笙出面调解,事情才以梅兰芳付给孟小冬4万元生活费而宣告结束。

通过这件事,两人的关系更进一层。

1934年5月,修葺一新的黄金大剧院重新开业,杜月笙邀请孟小冬前来参加剪彩仪式。

孟小冬与杜月笙的四太太姚玉兰是发小,长大后又情同手足,十分亲密。

因此,孟小冬一到上海,就被接到了辣斐坊的十八层楼,与姚玉兰同住。

姚玉兰知道杜月笙钟情孟小冬,而她也想充实自己在杜家的力量,

生活常识分享。

孟小冬是谁?著名京剧女演员孟小冬生平简介孟小冬(1908年1月9日-1977年5月26日)又名孟若兰、孟令辉,在上海出生,出生于梨园世家,著名京剧女老生演员,有老生皇帝(冬皇)之誉,师承余叔岩,是余门惟一的女弟子。

孟小冬的表演扮相英俊,嗓音苍劲醇厚,高低宽窄咸宜,中气充沛,满宫满调,且无雌音,被公认为“余派”主要传人。

北京大学教授吴小如曾说她是学余最成功的一位。

代表剧目有《捉放曹》、《搜孤救孤》、《洪羊洞》、《盗宗卷》、《击鼓骂曹》、《乌盆记》、《空城计》、《珠帘寨》、《御碑亭》、《碰碑》、《鱼肠剑》等。

1925年8月孟小冬结识梅兰芳,合演《游龙戏凤》。

1927年孟小冬以兼祧的名义与梅兰芳成婚。

当时梅兰芳已有一妻王明华,另一有平妻福芝芳。

1933年分手。

1949年春移民英属香港。

1950年于香港与杜月笙结为夫妇,与杜月笙结婚后,彻底退出舞台。

杜月笙死后,孟小冬独居香港,深居简出,专心教授弟子。

孟小冬并不随便挑选弟子。

只有具有天赋、意志坚强又迷恋艺术的人才能有资格做她的学生。

她的3位弟子赵培鑫、钱培荣、吴必璋正是如此。

她教授弟子极为认真、严格,规定未经她的允可,不能在外面随意吊嗓,更不准在外面唱尚未纯熟的戏。

据刘嘉猷讲,她曾有一位准弟子,略窥余派剧艺门径,唱做俱达到一定水平。

曾经一度彩排,口碑甚佳。

不久学习《捉放带宿店》,念唱的同时兼排身段,等他自认为排得够熟练了之后,便屡请在台北公演。

但是孟小冬认为他在做表与感染的神气上,未尽善尽美,因此始终未予答应。

孟小冬与梅兰芳1967年,孟小冬因亲友均在台湾,为避免孤寂,便由香港转迁到台北定居,闭门静养,由绚烂归于平淡,终其余年。

光阴荏苒,转眼间10年风逝,孟小冬已近古稀之年。

1977年5月25日,一阵剧烈的哮喘之后,便突然昏迷过去,送至医院抢救无效,延至26日午夜,终因肺气肿和心脏病并发症于1977年5月27日去世。

孟小冬安葬于台北县树林市净律寺佛教公墓。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢京剧大师梅兰芳与名伶孟小冬的风流情史导语:孟小冬名若兰,字令辉,艺名小冬。

她祖籍山东济南,1908年12月9日出生在上海一个京剧世家。

祖父孟七,是与谭鑫培同时代的著名文武老生兼武孟小冬名若兰,字令辉,艺名小冬。

她祖籍山东济南,1908年12月9日出生在上海一个京剧世家。

祖父孟七,是与谭鑫培同时代的著名文武老生兼武净演员,为了生计,率家从北方迁到上海。

他的5个儿子都子承父业,进入京剧行。

孟小冬的父亲叫孟鸿群,因排行老五,人称孟五爷,工文武老生及武净,孟小冬是他的长女。

孟小冬生长在这样一个京剧世家,自小耳濡目染,对演戏十分爱好,同时又表现出戏曲天分。

孟鸿群认准女儿是可造之材,打小就让她勤学苦练,并且拜师学艺。

孟小冬因聪慧好学,进步很快,1914年,才只有6岁的孟小冬,便开始搭班去无锡演出了。

8 岁那年,她又正式拜舅父(一说姑父)仇月祥学习孙(菊仙)派老生,12岁时在无锡新世界正式登台,14岁时在上海乾坤大剧场演出,因扮相俊美,嗓音洪亮,引人注目。

这期间,她不但应工老生,连武生也唱。

1924年,孟小冬辗转北上,先至天津,后到北京。

1925年6月5日夜,孟小冬在北京前门外大栅栏三庆园首演,剧目为全本《探母回令》,演出获得巨大成功。

这一年的8月,北京第一舞台有一场盛大的义务戏,大轴是梅兰芳、杨小楼的《霸王别姬》,倒二是余叔岩、尚小云的《打渔杀家》,倒三就是孟小冬和裘桂仙的《上天台》,连马连良、荀慧生等名角的戏都排在前面,可见这场演出对孟小冬来说意义何等重大。

从此,她在京城声名鹊起,以后的营业戏卖座几乎与梅兰芳、杨小楼、余叔岩相持平。

正值妙龄的孟小冬生一双大眼,鼻子直挺,嘴唇饱满,从五官到脸生活常识分享。

孟⼩冬与梅兰芳的爱情故事孟⼩冬与梅兰芳孟⼩冬的原名是孟若兰,⼩冬是她的艺名,是⼭东济南⼈,1902年出⽣的她也是出⾃⼀个梨园世家,这⼀点孟⼩冬与梅兰芳⼗分的相似。

孟⼩冬与梅兰芳合影从⼩⽿濡⽬染就对京剧产⽣了浓厚的兴趣,本⾝也⽐较有天赋,主攻⽼⽣和武⽣,因为她的扮相⼗分的出⾊,嗓⾳也正宗,吸引了⼤量粉丝的注意。

孟⼩冬与梅兰芳认识的时候,梅兰芳已经和他的第⼆任妻⼦⽣活多年。

孟⼩冬的长相⼗分的出⾊,是个⾮常有味道的⼥⼈。

⾃从孟⼩冬与梅兰芳认识之后,两个⼈因为都是京城有名的⼈物,所以受到了⾮常⼤的关注,⽆论是私下谈论,还是报刊电台,孟⼩冬与梅兰芳的恋情吸引了⽆数的⼈。

其实关于孟⼩冬和梅兰芳的恋爱,不过是两个同样优秀的⼈相互吸引、互⽣爱慕,因为相同的爱好和追求,加上台上配合默契,台下也经常进⾏沟通,这也是再⾃然不过的了。

但是孟⼩冬与梅兰芳却因为媒体和舆论闹的沸沸扬扬,虽然看上去孟⼩冬和梅兰芳⾮常的般配,可是最后还是以分⼿⽽告终。

⽽关于孟⼩冬与梅兰芳分⼿⼀事,也让⼈猜测了许久,甚⾄还出现了不同的版本,⼀种说法是因为梅兰芳的妻⼦并不同意孟⼩冬的事⼉,后来梅家的⽼太太去世,孟⼩冬想要戴孝结果却受到了侮辱,最后决定分⼿。

同时还有另⼀种说法还说两⼈的恋爱关系牵扯到⼀件重⼤要案,总之各种说法不⼀⽽⾜。

梅兰芳妻⼦梅兰芳妻⼦⼀共有三位,这三个妻⼦中,梅兰芳不能说更爱谁⼀些,因为三个都是他的⼥⼈,为了他的事业和他的家庭付出了许多,甚⾄是⼀⽣的任劳任怨。

孟⼩冬图⽚梅兰芳第⼀任妻⼦是王明华,两个⼈可以说的上是门当户对,都是京剧世家出⾝。

⽽王明华本⼈作为梅兰芳妻⼦也是⼗分的精明⼲练,她是典型的⼤家闺秀,吃的了苦,也懂得持家之道,并且对⼈对事都⾮常的通情达理。

在梅家经济困难的时候,梅兰芳妻⼦并没有任何不满之处,反⽽尽⼼尽⼒的照顾家庭。

只是没想到的是两个⼈的孩⼦相继去世,给梅兰芳和妻⼦都造成了沉重的打击。

王明华帮助梅兰芳解决了很多的难题,⽽且梳得⼀⼿好头发,于是便慢慢在后台专门帮丈夫梳头。

解读电影《梅兰芳》中人物孟小冬今年,由于梅葆玖先生仙逝的原因,重温了电影《梅兰芳》,陈凯歌导演以文艺片或艺术电影的方式为我们解读了京剧大师梅兰芳的生平和国粹京剧的艺术魅力。

其中影片也介绍了一段我们不太了解的梅兰芳与孟小冬的爱情故事,孟小冬究竟何许人也,让我们透过电影背后从历史的角度来了解人物孟小冬。

孟小冬生于梨园世家,著名京剧女老生演员,有老生皇帝(冬皇)之誉。

那时,最红的旦角是有“伶王”之称的梅兰芳,以男性扮女人;最红的生角是孟小冬,以女性扮男人。

乾旦坤生,颠倒阴阳。

有好事者大力促成他们合作演出了《四郎探母》、《游龙戏凤》,男女角色颠鸾倒凤,演来精彩而又富于罗曼蒂克。

进而更撮合他们成了一对佳偶,成为轰动剧坛的佳话。

梅兰芳在北平和孟小冬正住在东城无量大人胡同的一所四合院里,院名为“缀玉轩”。

后来“缀玉轩”发生血案,社会舆论大加炒作,种种绯闻,扑面而来。

梅孟不得不告仳离。

孟小冬经此打击,痛不欲生,一度于天津居士林皈依佛门。

这时主角杜月笙出场了,杜月笙是上海黑帮老大,与中共、国民党皆有瓜葛,与蒋介石私交很好。

杜月笙1925年开始便开始钟情于孟小冬,十几年一直默默的等候孟小冬,有机会便去剧院捧孟小冬,成为她忠实的粉丝。

杜月笙没有像我们想象的黑帮头子那样,采取抢夺、霸占的方式,而是用非常绅士的方式默默等待。

1936年孟小冬应杜月笙的邀请为黄金大戏院揭幕剪彩,其后在此演出20余日。

这样孟杜的接触就频繁起来了。

由于杜对孟念念不忘,自然对孟小冬的情况就分外留心。

孟小冬凭着坚韧的意志,非凡的才气和对艺术执著的追求,终于执余派之牛耳。

杜月笙对其钦佩爱慕之余,尤怜惜其个中的甘苦。

因而1946年,孟小冬感于杜月笙数年来的情深意重,终于以身相许。

1949年上海解放前夕,孟小冬随杜月笙到香港准备签证到美国,孟小冬问了杜月笙一句话:我以什么身份与你一起去美国?杜月笙感到非常羞愧,他还没有给孟小冬一个名分。

于是在香港耽搁了几日,与孟小冬正式结婚,并补办了婚礼。

京剧演员孟小冬简介孟小冬1907年12月9日-1977年5月27日,1907年生于上海,著名京剧女老生演员,有老生皇帝冬皇之誉。

是京剧著名老生余叔岩的弟子,余派的优秀传人之一。

下面是。

人物简介祖父孟七清同光时期的红净名角和父亲、伯、叔均为京剧演员,她5岁学艺,7岁登台,先后向姑父又说为舅父仇月祥和谭鑫培的琴师孙佐臣学习须生,宗孙派孙菊仙。

12岁在无锡正式挂牌公演旋即走红,14岁随仇等在上海、浙江、济南、汉口、福建以及菲律宾等地与粉菊花、露兰春、姚玉兰等同台演出。

因童声嗓音高亢,戏路以高嗓老生为主。

尤以在上海大世界演出较久,孟曾籍机向同台老演员何顺奎、潘仲英、沈云祥等多方面请益文武老生戏。

当时孟小冬为适应自己高嗓条件,剧目多而杂,经常上演剧目为《曹操逼宫》、《辕门斩子》、《七星灯》、《哭秦廷》、《闯幽州》等。

也偶演家传红净戏,颇肖其祖父。

后经名家建议,孟小冬于1924年北上投师,先至天津,投奔新天津报社刘髯公处。

复经刘介绍向天津名票王君直、王庚生、韩慎先、李采繁等学习,潜心研究谭派演唱艺术。

3年间,客居新天津报社,苦练基本功。

从靠把戏到衰派戏,一字一腔,一板一眼,丝毫不苟。

同时并向窦砚峰、李采繁等研习京剧字韵。

孟后又进京先后拜陈秀华、余叔岩为师,艺业大进,终成一代名伶。

孟小冬北上深造期间,还曾经向陈彦衡、言菊朋、苏少卿、鲍吉祥、杨宝忠等人请艺,钻研谭派、余派须生艺术并与梅兰芳合演《游龙戏凤》等戏,1927年与梅兰芳结婚,1931年离异。

1938年拜余叔岩为师,直到1943年余叔岩病逝。

1949年春离沪赴香港定居,1950年与杜月笙结为夫妇,1951年杜病逝后在香港课徒传艺。

1967年,移居台北,1977年与世长辞。

师从大师孟小冬到北方的最大目的是要求得艺术上的发展,除了演出以外,她先后向陈秀华、陈彦衡、孙佐臣、王君直、苏少卿等人请益,钻研谭派艺术。

孟小冬见识越广,理解越深。

在鉴别比较中,她做出了理智的抉择,最终她把目标锁定了余派新谭派。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢梅兰芳的夫人孟小冬如何成了杜月笙的五姨太?导语:在与梅兰芳的婚姻走到尽头后,流言蜚语接踵而至,小冬悲愤之下,一度告别舞台,潜心念佛。

五年后,她到上海参加一次剪彩活动,再遇当初帮她在与梅兰芳的婚姻走到尽头后,流言蜚语接踵而至,小冬悲愤之下,一度告别舞台,潜心念佛。

五年后,她到上海参加一次剪彩活动,再遇当初帮她出面向梅兰芳要个说法、拿到两万块钱“分手费”的上海滩大亨杜月笙,从此,开始了她人生的另一段传奇……孟小冬,女,北平宛平人,梨园世家出身,是早年京剧优秀的女老生。

人称“冬皇”的孟小冬。

是京剧著名老生余叔岩的弟子,余派的优秀传人之一。

她的扮相威武、神气,唱腔端严厚重,坤生略无雌声。

孟小冬一生经历坎坷,于1977年卒,终于台湾。

人民音乐出版社的出版的《孟小冬》演绎了她坎坷而又传奇的一生。

这样说——在陈凯歌的电影《梅兰芳》问世之前,很少有人知道她。

她的名字只有在那些关于《梅兰芳》或者《杜月笙》的传记中偶尔出现。

但现在,通过陈凯歌的那部电影,全中国、甚至全世界的人都开始注意到这个闪耀着奇异光辉的名字。

她的绝世唱腔,她与梅兰芳、杜月笙缠绵悱恻的动人爱情,她的真性情与绝世的美貌,让她注定为世人所注目。

她是梨园的“冬皇”,她就是绝世名伶——孟小冬!孟的美在天生的纯净,虽自知丽质,但并不以此媚世,身上有仙风,而绝无半点狐气。

因此,她赢得了梅兰芳。

梅爱她,也因她杰出的京剧艺术表现。

可惜,他们只在一起生活了7年,1927年,两人结婚,1933年离异。

看来,那时就有所谓“七年之痒”。

从史料上看,梅先生似乎责任大一些,他不能处理好家庭关系。

首先是二夫人福芝芳对孟小冬的排挤,这件事到梅兰芳访问美国的生活常识分享。

孟小冬摭忆当时的京剧背景旧社会男女授受不亲,唱京剧的也男女有别,最早京剧科班是不收女徒弟的。

辛亥革命后,北京有了崇德社、维德社等坤班,女演员演唱京剧虽然盛行了起来,但在很长一段时间里,她们还是进不了前门外的大戏园子,更甭说参加盛大的义务戏演出了。

即使名闻全国的须生孟小冬,最早也只能在游乐场演出。

孟小冬生于一九零七年冬月十六日,因而取名小冬。

她出身梨园世家,祖父老孟七,文武双全,能戏很多,尤其是武戏有不少“绝活”,曾在太平天国时期英王陈玉成办的“同春社”科班教戏。

传说江南有不少独有的武戏,都是孟七带过来的。

父亲孟鸿群,虽是唱二、三路老生的,但戏路很宽,曾与不少著名艺人配戏。

孟小冬家学渊源,幼小就开始练功学戏。

开蒙老师是她的姑父仇月祥,对她管教甚严,艺术上稍有差错,就要责打,这也促使她从小打下良好基础。

她十四岁就在上海搭班,在“大世界”里的乾坤大剧场唱开锣戏。

初唱老旦,时常演《太君辞朝》、《钓金龟》这些戏。

后来改唱老生,因她既有嗓子又有扮相,渐露头角。

不久,上海老共舞台以男女合演为号召,排演连台本戏《宏碧缘》。

孟小冬被邀参加,应文武老生,而且挂牌在前十名之列,报上的广告也有了她的名字。

几年的舞台实践和她不断地勤学苦练,艺术上大有进步,一九二三年随师到了北京。

那时北京京剧界的名角不愿意和坤角同台演出。

曾经红极一时的女演员如金少梅、琴雪芳、碧云霞等人,都是在“城南游艺园”(类似上海的“大世界”)唱出名的。

孟小冬乍到北京就同琴雪芳合作,一炮打响。

孟小冬扮相好,无脂粉气,台风潇洒大方,唱谭派戏归路,嗓宽韵厚,不带雌音,这在当时女老生中,是极为难能可贵的。

琴雪芳(马金凤)那时专演《千金一笑》、《宝蟾送酒》一类的古装戏,是标榜梅派的,为拥梅的一些人所赏识。

由于孟小冬和她同台,爱屋及乌,孟小冬也获得他们的捧场。

一次,在第一舞台举行的一次盛大义务戏中,大轴是杨小楼、梅兰芳合演《霸王别姬》,压轴是余叔岩、尚小云《打渔杀家》,这位来自江南未满二十岁的孟小冬,竟被排在倒第三,与裘桂仙合演《上天台》。

追忆名伶孟小冬:早年经常演不大“归路”的戏著名女伶孟小冬,生于1907年,殁于1977年。

她原名若兰,字令辉,祖籍山东,生于北京,出身于梨园世家。

她伯祖父孟六,是清朝同治年间有名的武净演员。

祖父孟七,也是清末与谭鑫培同时的文武老生演员。

伯父孟鸿茂是南方颇负盛誉的小花脸演员。

父亲孟鸿群也是著名的武生演员。

她还有三个叔父,大叔父孟鸿寿是南方名丑,二叔父孟鸿荣和三叔父孟鸿芳都是唱老生的。

她的堂兄孟小帆,也唱文武老生。

孟小冬7岁就和她父亲、伯父以及叔父等学老生戏,12岁就随她父亲、伯父等在南方各地演出,经过不断的舞台实践、日常观摩和自身的天分,两年中,她的技艺大有提高,尤其在她父亲严格的要求下,她的基本功,如靠背、武打等,都打下了良好的基础。

后来又拜仇月祥为师。

仇月祥本工是唱小生的,后改老生,原是名小生朱素云的徒弟。

孟小冬拜仇月祥为师后,就改名“仇乐弟”,后来又仍改叫孟小冬。

孟小冬之《珠帘寨》自拜仇月祥为师后,孟小冬所学的戏,除刘派(刘鸿升)、孙派(孙菊仙)和汪派(汪笑侬)以外,都是一些海派戏。

刘派戏如《斩黄袍》《辕门斩子》《托兆碰碑》,孙派戏如《马鞍山》《硃砂痣》,汪派戏如《刀劈三关》《马前泼水》《献地图》等,经她演来,嗓音和功架都相当的不错,很受观众的赞赏。

14岁时,孟小冬搭进了上海大世界的乾坤大剧场演出,当时同台有盖叫天、林树森等,由于她嗓音高亢圆润,不带女音,再加上扮相英俊大方,功架纯熟,受到了观众的一致好评。

约在1922年,她被约又搭入了共舞台,和当时上海滩红极一时的女伶露兰春挂并牌演出。

在《宏碧缘》连台的本戏中,她和露兰春分扮前后部的骆宏勋,在唱念做打各方面,二人各具所长,不相上下,极受广大观众的欢迎。

尽管声誉日隆,然而她所学的剧目,除刘派、孙派、汪派以外,经常演的一般都是些不大“归路儿”的戏,尤其她参加共舞台以后,不但所演的多是连台本戏,而且受了露兰春的熏染,所以她的艺术一直没有走上京朝谭、余派的正宗路子。

孟小冬简介:孟小冬,女,京剧女老生演员。

乳名若兰,本名令辉,艺名小冬。

北京人。

出身梨园世家。

祖父孟七出身徽班,擅演文武老生兼武净,她的父亲、伯、叔都是京剧演员,在这样的家庭氛围下,孟小冬别无选择地走上了从艺的道路。

她九岁开蒙,向姑父仇月祥学唱老生,十二岁在无锡首次登台,十四岁就在上海乾坤大剧场和共舞台先后与张少泉(电影明星李丽华之母)、粉菊花、露兰春、姚玉兰同台演出,居然大角风范,取得了不俗的成绩。

当时的评论界赞她“扮相俊秀,嗓音宽亮,不带雌音,在坤生中已有首屈一指之势”。

这样冰雪聪明的小女孩儿,明日之星非她莫属。

当时北京是京剧演员心目中憧憬的“圣地”,为了谋求开拓一片新天地,一九二五年,孟小冬离开上海,毅然北上深造。

谁也不曾料到命运既眷顾她又捉弄她,她在人生旅途上迈出的这一步,竟使她创造出以后事业的辉煌,并经历了一段传奇的婚姻。

孟小冬到北方的最大目的是要求得艺术上的发展,除了演出以外,她先后向陈秀华、陈彦衡、孙佐臣、王君直、苏少卿等人请益,钻研谭派艺术。

孟小冬见识越广,理解越深。

在鉴别比较中,她做出了理智的抉择,最终她把目标锁定了余派(新谭派)。

她认为余派艺术不仅在唱念做表细腻深刻,决非其他派别所能望其项背;而在唱腔方面的三音联用(高音立、中音堂、低音苍),能藏险妙于平淡,更为她所爱。

对余派心仪已久的她下定决心要寻找机会立雪余门,亲炙教导。

其实,余叔岩对孟小冬的艺术才华也颇为欣赏。

一九三五年曾有人介绍上海一票友拜余叔岩为师,被余一口回绝。

介绍人走后,余对身旁的朋友说:“有些人教也是白教,徒费心力。

”朋友问:“当今之世,谁比较好呢?”余叔岩回答说:“目前内外行中,接近我的戏路,且堪造就的,只有孟小冬一人!”精诚所至,金石为开。

经过漫长的等待,几经周折,孟小冬终于夙愿得偿,在一九三八年十月二十一日正式拜余叔岩为师,成为余叔岩的关门弟子,也是惟一的女弟子。

这时的余叔岩体弱多病,早已息影舞台,孟小冬殷勤奉侍,照顾周到;请问艺事,敬业执著,余叔岩自然也倾囊相授,一招一式务求完美。

孟小冬的艺术在拜余之前较之拜余之后有了质的飞跃,能与当时京剧老生翘楚马连良、谭富英、杨宝森相颉颃,誉满全国,被尊称为“冬皇”。

有人这样评价说:“(孟小冬)自拜叔岩,则每日必至余家用功,寒暑无间。

前后五年,学了数十出戏,是余派惟一得到衣钵真传的人。

……假若余派的东西是真正研究院的玩艺,孟小冬倒真是一位惟一够资格的研究生。

名贵则名贵极矣,然大好艺术不能广传,总是一件令人扼腕的事。

” (孟瑶《中国戏曲史》第三册)一九四三年,余叔岩因患膀胱癌不治逝世,孟小冬痛挽恩师,她的挽联写道:清方承世业,上苑知名,自从艺术寝衰,耳食孰能传曲韵;弱质感飘零,程门执辔,独惜薪传未了,心丧无以报恩师。

孟小冬初到北国,频繁演出于京、津两地,参加永庆社、庆麟社、崇雅社等坤班演出。

她正值豆蔻年华,明慧照人,台风演技竟能与当时的著名男角老生相颉颃,一时成为风靡九城的红角。

虽然演戏要男女分班,但大宅门的堂会却不受这个限制。

那时,最红的旦角是有“伶王”之称的梅兰芳,以男性扮女人;最红的生角是孟小冬,以女性扮男人。

乾旦坤生,颠倒阴阳。

有好事者大力促成他们合作演出了《四郎探母》、《游龙戏凤》,男女角色颠鸾倒凤,演来精彩而又富于罗曼蒂克。

进而更撮合他们成了一对佳偶,成为轰动剧坛的佳话。

但命运之神没有永远眷顾他们。

孟小冬的天生丽质、不以色相事人的铮铮傲骨曾引来不少追求者,一个单相思孟小冬而不得的狂徒竟到梅家制造了一起骇人听闻的血案,引得社会舆论沸沸扬扬,对孟、梅造成了极大的困扰,两人终告仳离。

深受打击的孟小冬曾一度皈依佛门。

孟小冬最后的生活归属是杜月笙,她和杜的一家在一九四九年春天一起离开上海,避居香港。

一九五零年杜月笙和孟小冬举行婚礼,结为夫妇。

杜月笙这时早已是疾病缠身,旋即去世。

孟小冬以课徒授业薪传余艺为乐。

使得孟小东与梅兰芳分开的事件出身梨园世家的孟小冬自小生得聪慧秀丽,1925年她离开上海初闯京城时,正值18岁青春妙龄。

她举止优雅,气质高贵,楚楚动人,当时北平的许多人都以她为心目中的偶像,暗恋于她。

其中就有京城达官之子王维琛。

这段时间,也正是梅兰芳访日返京后的日子。

一个是伶界大王,一个是坤伶须生泰斗,一个如日中天,一个光艳烁人,可谓旗鼓相当。

一段时间,两人形成了打对台的局势,双方营业额不相上下。

而且两人在堂会中不断合作,同台演出《梅龙镇》、《四郎探母》等,后来又一度在开明大戏院联袂演出《二进宫》。

二人本是梨园同行,相互钦羡,惺惺相惜;不断的合作又使二人加深了了解,互生爱慕之情。

从此,开始了一段美好的生活。

梅兰芳在北平曾经三易其宅,其时他和孟小冬正住在东城无量大人胡同的一所四合院里。

此院名为“缀玉轩”,梅兰芳的许多朋友常聚集在这里,说古道今,谈文论艺。

然而,祥和的气氛中,一场凶兆即将来临。

1926年的某一天,梅家会客厅里突然来了一位不速之客。

他身着浅灰色西装,面貌清秀,文质彬彬,面色苍白,20岁左右,一看便知是位学生。

他就是这起血案的主角王维琛,当时肄业于北平朝阳大学。

王对孟小冬心仪已久,无奈孟此时已成为梅兰芳的情侣,因此他怀恨在心,到梅宅寻衅。

王维琛到达梅家的时候,碰巧梅兰芳正在午休。

代替梅兰芳出来招待客人的是梅兰芳的老友张汉举。

张汉举是当时北平很有名望的一名绅士。

王维琛见出来的不是梅兰芳,迅速拔出手(蟹)枪抵住张汉举,声称此事与张无关,让张把梅兰芳叫出来,因为梅夺了他的未婚妻(指孟小冬),他要和梅算账,否则梅只有拿出10万元才能解决问题。

张汉举强压住内心的恐慌,告诉梅兰芳这位先生要借10万块钱。

梅兰芳先是一愣,迅即明白过来,只听一声:“我立刻打电话去。

”便已不见身影。

不久,梅宅被大批军警围住。

不料,王维琛无意中瞥见了军警,顿时惊慌失措,拔枪就射向张汉举。

可怜张汉举在这场不相干的爱情纠葛中成了冤死鬼。

听到枪响,军警们一拥而上,王维琛饮弹倒地,旋即殒命。

缀玉轩发生如此血案,社会舆论大加炒作,一时沸沸扬扬,种种绯闻,扑面而来。

梅孟不得不告仳离。

孟小冬经此打击,痛不欲生,一度于天津居士林皈依佛门。

此后数年,她坚决避免与梅相见。

1931年杜家祠堂落成堂会中,南北名伶汇聚一堂,她却因梅在场,避而不出。

二人最终连合作的机会都没有了。

床畔侍疾杜月笙杜月笙对孟小冬的情分也早在1925年就开始了。

1929年他虽然娶了名须生姚玉兰,但对孟小冬依旧念念不忘,希图找机会接近她。

1936年孟小冬应杜月笙的邀请为黄金大戏院揭幕剪彩,其后在此演出20余日。

因为孟小冬是杜之四夫人姚玉兰腻友,演出期间理所当然地住在姚玉兰处--18层公寓(今锦江饭店)。

这样孟杜的接触就频繁起来了。

抗日战争中,杜月笙移居香港。

由于杜对孟念念不忘,自然对孟小冬的情况就分外留心。

在日寇铁蹄蹂躏下的北平,孟小冬凭着坚韧的意志,非凡的才气和对艺术执著的追求,终于执余派之牛耳。

杜月笙对其钦佩爱慕之余,尤怜惜其个中的甘苦。

因而1946年,已返回沪上的杜月笙,又让总账房黄国栋写信给孟,催其南下。

孟小冬由于想念腻友,也就不再推托。

姚玉兰的嘘寒问暖,杜月笙不露声色的敬重体恤,使她感到数年来未曾有的温暖,她那孤苦无依的心灵又找到了依托。

孟小冬感于杜月笙数年来的情深意重,加上姚玉兰的一再撮合,此次赴沪不久,终于以身相许,1949年,上海解放前夕,孟小冬随杜一家迁居香港。

此时的杜月笙已非盛年,而是年逾花甲一病翁,孟自入杜门后,就自然地挑起了侍奉杜月笙的担子。

而侍疾也似乎成了她不可卸掉的责任,因为她的相伴已经成了病入膏肓的杜月笙不可缺少的安慰。

自入杜公馆以来,孟小冬一直沉默寡言,对一切看不惯、听不得、受不了的事情都漠然置之。

但1950年的某一天,傲岸的她却迫不得已,淡淡地说了句至关重要的话。

那天,杜月笙当着家人的面,掐指计算迁法需要多少张护照。

当他算好了需要27张时,孟小冬淡然的声音突然飘了过来:“我跟着去,算丫头呢还是算女朋友呀。

”一语道破实情。

杜月笙一愣,当即宣布尽快与孟小冬成婚。

那一晚,杜月笙下了他那几乎离不开的病榻,由人搀扶着,充当新郎;孟小冬的脸上也现出了笑容。

毕竟他们有了女儿杜美娟,杜月笙有责任承担起了孟小冬的义务,给她一个名分。

一生傲岸的孟小冬,最终也只能屈从于命运的摆布了。

“广陵绝响”幸可存杜月笙死后,孟小冬独居香港,深居简出,专心教授弟子。

孟小冬并不随便挑选弟子。

只有具有天赋、意志坚强又迷恋艺术的人才能有资格做她的学生。

她的3位弟子赵培鑫、钱培荣、吴必璋正是如此。

她教授弟子极为认真、严格,规定未经她的允可,不能在外面随意吊嗓,更不准在外面唱尚未纯熟的戏。

据刘嘉猷讲,她曾有一位准弟子,略窥余派剧艺门径,唱做俱达到一定水平。

曾经一度彩排,口碑甚佳。

不久学习《捉放带宿店》,念唱的同时兼排身段,等他自认为排得够熟练了之后,便屡请在台北公演。

但是孟小冬认为他在做表与感染的神气上,未尽善尽美,因此始终未予答应。

1967年,孟小冬因亲友均在台湾,为避免孤寂,便迁到台北定居。

光阴荏苒,转眼间10年风逝,孟小冬已近古稀之年。

1977年5月25日,一阵剧烈的哮喘之后,便突然昏迷过去,送至医院抢救无效,延至26日午夜,终因肺气肿和心脏病并发症去世。

这时新中国已经成立,大局逐渐稳定,流落在香港的京剧演员马连良、张君秋、杨宝森等在周恩来统战政策的感召下返回内地。

孟小冬也是统战政策争取的对象之一,周恩来总理曾委派章士钊多次赴港做孟小冬的工作,说服她回归。

当时孟母张云鹤女士尚住在北京,以为是水到渠成的事,但却遭到孟小冬的婉拒。

一九五七年章士钊曾写条幅赠孟小冬:“当时海上敞歌筵,赠句曾教万口传。

今日樊川叹牢落,杜秋诗好也徒然。

绝响谭余迹已赊,宗工今日属谁家。

合当重启珠帘寨,静听营门鼓几挝”。

诗句表现了章士钊说服不成的无奈与喟叹。

虽然没能成功,章士钊对孟小冬却一直念念不忘。

几十年后,我们看到:“津桥昔日听鹃声,司马梨园各暗惊。

人面十年重映好,梁州复按陡生情。

四合院正房东墙挂着一幅立轴,落款是:小冬女士清鉴章士钊。

有一次朋友来访指着立轴说,你父亲大概是单相思吧?不然送给孟小冬的字怎么会在自己手里?章含之笑着点头。

”(杨继桢《章含之的四合院情结》)一九六七年,孟小冬由香港转赴台湾定居,闭门静养,由绚烂归于平淡,终其余年。

一九七七年因病不治,与世长辞。

诞辰:1907年,光绪三十三年(丁未)逝世:1977年5月27日,农历丁巳年四月初十日。