佛教艺术赏析8

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:58

![“天衣飞扬满壁风动”――敦煌壁画飞天艺术新探[权威资料]](https://uimg.taocdn.com/909caa0bc4da50e2524de518964bcf84b9d52db1.webp)

“天衣飞扬满壁风动”――敦煌壁画飞天艺术新探【摘要】“有龛皆是佛,无壁不飞天”。

飞天是敦煌石窟艺术的标志,也是佛教艺术的典型造型之一,他们婀娜的飞舞于天际之间,衣裙飘拂,身姿优美,飞越近千年,历经不同时代和民族风格,是美的象征、自由的化身。

在今天,他们更是夺壁而出,飞入了无数舞蹈艺术家的世界里,幻化成一个个神奇、灵动的舞蹈形象,从天国降临人间。

【关键词】飞天艺术;敦煌舞蹈;飞天启示在敦煌壁画艺术中,存在着一种飘逸、独特、灵动多变的艺术形象,她是佛教艺术中一朵绚丽多姿的奇葩,身如浮云,轻柔曼妙,美学家张平治先生这样评价到:“她的飘逸洒脱之美,恰是在虚与实之间,太实了,缺乏想象便不美,太虚了,失去生活依据也不美;她的浪漫主义之美,是从适度的夸张与幻化中表现出来的,适度很重要,不及或过分便不美;她的新颖脱俗之美,是从敢于创新,敢于破格中体现出来的;她的多样统一之美,是从民族特色出发,在繁复多彩中求得统一而表现出来的......”[1]她的故乡在印度,并伴随着佛教传入我国,经过艺术家“中国化”的洗礼后,产生了脱胎换骨的变化,这便是“飞天”。

敦煌石窟艺术从十六国开始,历经南北朝、隋、唐、五代、宋、西夏、元、等十余个朝代,无论是壁画还是雕塑中的飞天,和洞窟同时出现,飞越了近千年。

在这千年间,敦煌飞天由于历朝历代政权的更替、中西贸易往来的繁荣、文化的碰撞与交融中,自身的形象、飞行姿态、形式风格及意境和情趣都发生了独具特色的变化。

一、解读“飞天”1.飞天的来历长久以来,关于“飞天”这个称呼及它的身份的确认在学术里,不同的学者、研究人员对此有着一些不同的看法,有人认为,它是佛国世界中自由飞翔的“天人”,如日本学者吉村怜,他通过进一步对敦煌石窟、龙门石窟等佛教石窟中的天人形象及早期天人图像的考察,他则认为“飞天”一词与佛经的本意是不相符的,佛经中出现的只有“天人”一词,并且在他之后关于飞天的文章中,都用“天人”作为表述,而不是用“飞天”;还有人认为,飞天是天龙八部中的“乾闼婆”和“紧那罗”,如常书鸿先生,他在《敦煌飞天》一文中,指出飞天“在印度,梵音叫犍闼婆,又名香音神,是佛教图像中众神之一”。

工美史话[摘 要]山西省晋中市平遥县双林寺罗汉殿的“伐阇罗弗多罗”彩塑,俗称“哑罗汉”,至今保存完好。

这件彩塑作品反映了我国彩塑艺术多元化发展的趋势,是中华民族的艺术瑰宝。

“伐阇罗弗多罗”造像所展现出的独具特色的神韵、强烈的写实性和“以线入体”的造型,可以让人们领略到双林寺彩塑独特的造型手法,具有较高的艺术研究价值。

[关键词]双林寺;罗汉殿;伐阇罗弗多罗;写实性[中图分类号]J327 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2023)8-0009-03 本文文献著录格式:雷寅彪.浅谈双林寺“伐阇罗弗多罗”的艺术特征[J].天工,2023(8):9-11.雷寅彪 延安大学鲁迅艺术学院浅谈双林寺“伐阇罗弗多罗”的艺术特征作者简介:雷寅彪(1998—),男,汉族,山西晋中人,延安大学在读硕士研究生,研究方向:中国画。

一、引言现阶段,佛教美术作品越来越受到我国美术家、美术工作者以及大众的关注。

通过分析“伐阇罗弗多罗”的造型、服饰以及“线”的表现,赏析双林寺“伐阇罗弗多罗”所展现出的艺术特征。

通过研究不仅使人们对这尊雕塑有了更加深入、细致的了解,还为其他研究佛教美术作品的工作者提供一些借鉴。

双林寺位于山西省晋中市平遥县,始建于北魏时期,原名中都寺,北齐时改为双林寺[1],明朝景泰、弘治年间重建,现存的建筑全部是明清时期建造的。

寺庙内有大小十座殿堂,存放着近两千尊彩塑,它们造型精美、各具特色,使人观其形如闻其声,看其面如领其神。

这些作品不仅体现了高超的塑造技法,而且具有十分丰富的神韵,在国内外都是极为罕见的,所以不少国内外艺术家和学者将双林寺的彩塑作品称作“神品”,将双林寺称作“东方彩塑艺术宝库”。

二、双林寺中的雕塑双林寺的外围由城墙包围,城墙内有一座东西对称的三进院落,从南到北依次是天王殿、释迦殿、大雄宝殿和娘娘庙。

释迦殿东西两侧分别是罗汉殿、伽蓝殿、地藏殿和土地堂。

罗汉堂中的十八罗汉是明代的彩塑作品,真人大小,分别塑于观音造像的两侧,坐像14尊,立像4尊,风格质朴厚重,手法概括、坚实。

五台山是中国佛教寺庙建筑最早地方之一,是中国历代佛教建筑荟萃之地,雕塑、石刻、壁画、书法遍及各寺。

其中南禅寺是中国现存最早的木结构建筑,位于山西省五台县城西南22千米的李家庄,寺院坐北向南,有山门、龙王殿、菩萨殿和大佛殿等主要建筑,围成一个四合院形式。

南禅寺是遐陬僻壤的乡村小寺,非官家庙宇,限于财力,规模甚小。

大佛殿之“大”,是对本寺其他建筑而言,实际只是一座很小的殿堂。

其面宽3间,15.6米;进深3间,13.9米,基本呈方形。

但就是这样一座小殿,却处处显示了中唐佛教文化的博大精深,其佛教雕塑更是精美绝伦,是研究唐代佛教文化重要实物。

一、小而精巧的佛之殿堂——南禅寺大殿南禅寺是村落中的小佛寺,非正式的村佛堂,故至多与贵邸的厅堂近似,使用厅堂型构架。

舒缓的屋顶,雄大疏朗的斗拱,简洁明朗的构图,无不体现唐代建筑的气度不凡。

大殿面宽、进深各三间,佛坛宽8.4米、高0.7米,坛上布满彩塑。

这一堂塑像是内地遗存晚唐彩塑中最为完好的,虽经历代装修,仍有唐塑原形,尤以主佛释迦牟尼像及二供养菩萨最为精妙。

其殿内的雕塑做工精细,让人叹服,是中国除敦煌外稀有的中唐彩塑。

殿内泥塑十七尊,分布在一个长8.4米、宽6.3米的大佛坛上、坛高0.7米,四周用青砖雕刻着花边叠溉和莲瓣,束腰壶门内刻有花纹图案和跑兽。

坛上主像释迦佛,体形高大,结跏跌坐于束腰须弥座上,手势作禅宗拈花印。

主像两侧,有文殊、普贤二菩萨分驾狮象;紧依主像的是阿难、迩叶二弟子和二胁侍菩萨文殊、普贤之前有撩蛮、拂森牵引狮象,并有二童子仰望;再前面两隅,为二侍立菩萨和二天王,释迦前面有二供养菩萨蹲于仰莲台座之上。

二、“曲眉丰颊”的造型之美在南禅寺大殿的佛教彩塑中,除迦叶造像外,其余佛、菩萨、天王、善财及阿难像,均面相丰盈、丰肌秀骨、肢体健硕。

在姿态上,彩塑则专心致力于体积和动态的表现,身体扭动呈 S型,体态丰满,身躯壮硕,力与美的展现淋漓尽致。

这一点在两侧的护法天王身上体现得最为明显,胯部带动身体朝一侧扭动,夸张有度,宛如两位释放天性的舞者。

菩萨蛮书江西造口壁赏析

菩萨蛮书江西造口壁赏析,是一部非常优秀的中国宋代墙壁彩绘艺术作品。

这幅壁画来自宋朝江西省的古建筑,位于宋代的安乐寺。

该壁画描绘了奇特而庄严的菩萨蛮书图案,其长3.3米,宽2.2米,采用了深浅不同的绘画技法,将叙事绘制在安乐寺深处的大墙上。

这一壁画集“菩萨蛮书”中的神话传说,古代佛教圣典火炬和彩色诗歌等传统文化为一体,表现出宋代多元文化的繁荣景象,其笔划细腻,弯曲自然,给人以艺术视觉的极大享受,深得文史专家、学者以及普通民众的喜爱。

其中,壁画的主题是菩萨蛮书的故事,画面上的人物有佛下凡的菩萨,勇士英雄孔雀王、夫子后羿以及其他诸侯等十大英雄。

他们悬崖调戏大门,利剑救贫,以显英勇威武。

在另一侧,还描绘了菩萨得到佛法真经的喜悦场景,这是佛教信徒心中一种深沉的理想想象。

两侧还配以宋代佛教文化的传统花纹,展示宋代的精神风貌。

菩萨蛮书江西造口壁赏析是宋代艺术的宝藏,它集佛教神话、中国历史故事、宋代佛教文化的传统花纹以及宋代墙壁彩绘技法的最高水平于一体,也正是这些特点使它成为中国宋代艺术中最有价值的珍贵艺术作品。

张掖大佛寺西游记壁画赏析张掖大佛寺是一座位于甘肃省张掖市的著名佛教寺院,以其宏伟的大佛雕像而闻名于世。

而在大佛寺内,有一组引人注目的壁画,它们描绘了《西游记》中的经典场景,展现了中国古代文学的魅力和韵味。

这些壁画以其独特的艺术风格和细腻的工艺,吸引了无数游客前来观赏和欣赏。

本文将对张掖大佛寺西游记壁画进行赏析,探讨其艺术价值和文化意义。

我们来了解一下这组壁画的历史背景。

这组壁画位于大佛寺的宝塔内,共分为三层。

第一层壁画描绘了《西游记》中孙悟空三打白骨精的故事,第二层描绘了孙悟空大闹天宫的情节,第三层则展现了唐僧取经的场景。

这些壁画的历史可以追溯到唐代,经过历代修缮和保护,至今依然保存完好。

壁画以其形象生动的画面和丰富的色彩,再现了《西游记》中的经典情节,具有很高的艺术价值和历史价值。

我们来分析一下这组壁画的艺术特点。

首先是构图精美,画面布局合理。

壁画采用了传统的造型手法和艺术风格,人物形象栩栩如生,栩栩如生,场景布局合理,使得整个画面非常和谐。

其次是色彩绚丽多样,运用了大量的明艳色彩,增强了画面的戏剧性和表现力。

壁画的线条流畅,用色鲜明,具有浓厚的中国传统绘画特色和韵味。

在细节的处理上,壁画也非常用心,每一个褶皱、表情、动作都表现得非常到位,使得人物形象更加栩栩如生,富有表现力。

这组壁画还展现了中国古代文学的魅力和韵味。

《西游记》作为中国四大名著之一,是中国文学史上不可或缺的经典之一。

其故事情节深受人们的喜爱,被频繁地被改编成为各种艺术形式。

而这组壁画正是《西游记》故事在艺术形式上的再现,它将小说中的情节和形象通过绘画的形式展现出来,使得人们能够更加直观地感受到这部古代文学的魅力和韵味。

我们来探讨一下这组壁画的文化意义。

这组壁画既是大佛寺的一大宝藏,也是我国文化遗产的一部分。

它通过再现《西游记》中的经典情节,“将中国传统文学和宗教文化有机地结合在了一起。

这种形式既传承了中国传统文化,同时也是对中国传统文学的一种再现和诠释。

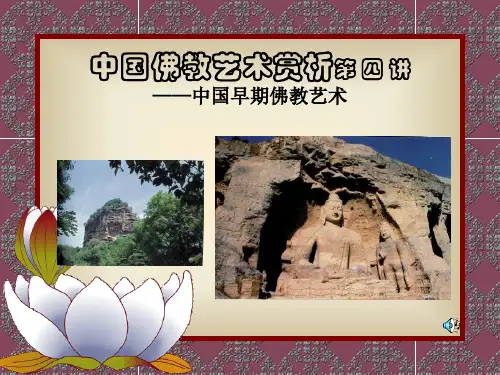

佛教建筑艺术之中国佛教建筑赏析作者:陈晓霞宗教建筑是中国古代建筑的重要组成部分,具有强烈的民族性和地域性,随着历史的发展它不断地从民间及域外建筑中吸收营养,创造出了丰富多彩的建筑风貌。

宗教建筑包括佛教寺院、道观、清真寺、石窟、古塔等,他们建在中国的山川大地上,以大量的木构、砖、石建筑体系,为世界留下了丰富的文化遗产。

无论是在风景秀丽的名山大川,还是在繁华热闹的都市村镇,我们经常可以看到红墙青瓦的佛殿和高耸入云的宝塔。

这些佛教寺院建筑大都具有很高的历史艺术价值,是我们古代建筑艺术宝库中的瑰宝。

佛教是世界闻名的三大宗教之一,也是世界上信徒最多的宗教,佛教寺院作为佛教信徒举行宗教活动的场所,也是供奉佛祖与菩萨的神圣的殿堂,还是曾任居住,修行之地,由此可见,佛教寺院同时具有供养、祭拜、念经、修行和僧人居住、生活等多种功能。

佛教传入中国,大致可追溯到东汉时期,东汉白马寺的建立,标志着佛教正式的传入,东汉至魏晋南北朝时期,佛教在中国传播将近四百年的时间里,出现了一大批接触的佛教人士,他们是佛教流传更广,影响更大,把佛教更详尽的传播到中国,为佛教在中韩国的推广传播,做出了巨大的贡献。

随着佛教的广泛传播,佛教的信徒日渐增多。

隋唐时期是中国佛教历史上一个光辉灿烂的时期,基于朝野对佛教的普遍信仰和频繁的译经,讲经等佛事活动,中国的佛寺开始大规模的兴建。

相传东汉明帝时(公元一世纪),印度高僧迦叶摩腾和竺法兰应邀来到洛阳,住在专门负责接待各国使节的鸿胪寺中,因为鸿胪寺不便久住,就在洛阳西门外另建一座房屋,专供两位高僧居住以及安置佛像和经书,并以驮载经书佛像的白马命名,取名白马寺,这就是我国最早的佛教寺院。

僧人的修行和居住之地,称为“寺院”,也称“寺庙”。

中国的佛教寺庙大都建在远离繁华都市的幽静秀美的自然名胜处。

寺院主要除了从事主要佛事活动的殿堂外,还设有塔院、禅房、僧舍等多处附属建筑,组合成建筑形式丰富的佛寺建筑群,并且每座院内,大都分别供奉着佛像,以表达多他们的忠诚,而且还方便对佛教交易的阐述。

清雍正铜鎏金释迦牟尼佛赏析清雍正铜鎏金释迦牟尼佛赏析1. 清雍正铜鎏金释迦牟尼佛的历史背景和意义清雍正铜鎏金释迦牟尼佛是我国古代艺术品中的一件珍品,它承载着丰富的历史文化内涵和艺术价值。

在清朝雍正年间,这件铜鎏金释迦牟尼佛作为宫廷工艺品,展现了皇室对佛教文化的推崇和尊重。

这件作品不仅在铜雕工艺上达到了极高的水平,还在鎏金工艺上展现了清代宫廷工艺的精湛之处。

通过对这件作品的赏析,我们可以深入了解清朝时期的宫廷文化和佛教艺术。

2. 清雍正铜鎏金释迦牟尼佛的艺术特点和技艺清雍正铜鎏金释迦牟尼佛以其精湛的铜雕工艺和鎏金工艺而著称。

在这件作品中,雕塑师巧妙地捕捉了释迦牟尼佛的神态和气质,将其神圣和庄严的形象栩栩如生地呈现在观者面前。

鎏金的工艺使这件作品在光线的照射下更加璀璨夺目,展现了清代宫廷工艺的高超技艺。

通过对这些艺术特点和技艺的分析,我们可以对清代铜雕工艺和鎏金工艺有更深入的了解,同时也可以欣赏到我国古代工艺美术的精髓。

3. 清雍正铜鎏金释迦牟尼佛的宗教象征和文化价值释迦牟尼佛是佛教的创始人和伟大导师,他的形象在佛教信徒心中具有极高的地位和意义。

清雍正铜鎏金释迦牟尼佛作为一件宗教艺术品,不仅展现了宫廷对佛教的尊崇,还体现了佛教文化在清代社会中的影响力和地位。

这件作品也承载着博大精深的佛教文化内涵,对于我们理解我国古代宗教文化和思想观念具有重要的意义。

通过赏析清雍正铜鎏金释迦牟尼佛,我们可以更加深入地了解佛教文化在我国古代的传播和发展,以及宫廷文化对佛教艺术的推动和发展。

4. 个人观点和总结在我的看来,清雍正铜鎏金释迦牟尼佛作为一件珍贵的艺术品,不仅在艺术价值上具有深厚的内涵,还在历史文化和宗教意义上有着重要的地位。

通过深入赏析这件作品,我们可以更加全面地了解我国古代的宫廷文化和宗教文化,以及艺术品背后所蕴含的文化和意义。

希望未来能有更多的机会,让更多的人可以欣赏和了解到这样珍贵的古代艺术品,从而感受到我国古代文化的博大精深。

宗教艺术鉴赏院系:文学院汉语言文学班级:中文三班姓名:温彦磊学号:20093610332中国佛教绘画艺术欣赏从汉代白马寺的建立到南朝四百八十寺,到现在成为世界三大宗教之一。

佛教以其独特的思想内涵和博大精深的文化,吸引着一代又一代的人们,使人们解脱苦与难期盼来世的幸福,给精神空虚者带去福音,净化了无数的恶。

人们对佛教是崇拜的,人们将对佛的信仰转入现实中去,依靠绘画和雕塑来表达自己的情感寄托。

而其中绘画传达出无限的神韵和各种的故事以及涅磐的精神,使人们对其十分喜爱。

中国佛教绘画的历史根据佛经和佛教传记中的记载,当佛在世时,佛教寺院中已经有了佛教绘画。

《根本说一切又部毗奈耶杂事》卷十七云:“给孤长者施园之后,作如是念:‘若不彩画,便不端严。

佛若许者,我欲装饰。

’即往白佛。

佛言:‘随意当画。

’闻佛听己,集诸彩色,并唤画工。

便言:‘此是彩色,可画寺中。

’可见佛像的绘画历史悠久。

佛教画像大约在公元一世纪汉明帝时从西北地区的丝绸之路传入中土。

今天存在的佛教画像有拜城县绘有佛本生故事的克孜尔名屋壁画,以及库车县木吐喇千佛洞,森木塞姆千佛洞等。

佛教的画像沿丝绸之路东来而至甘肃的敦煌鸣沙山莫高窟,永靖炳灵寺石窟,天水麦积山石窟,安西榆林石窟,山西大同云冈石窟,河南洛阳龙门石窟,四川广元石窟等。

据传在明帝永平初年遣使付大月氏,至永平十一年,斜沙门东还洛阳,以白马驮经,以白毡裹释迦立像,在洛阳建立白马寺,并在寺中壁上作千佛万骑三匝绕塔图。

这是中国自作佛像画最早的记载。

为了便于人们的供奉,中国佛教画像采取了石刻雕塑造像的主体形态。

魏晋南北朝是佛教造像走向繁盛的时期,著名的佛教三大石刻龙门石窟,云冈石窟,敦煌石窟均始建于公元四五世纪,是以北魏为代表的佛教造像的杰作。

佛教壁画发展到隋唐时代最为辉煌。

今存隋唐佛教壁画以麦积山的石窟与敦煌莫高窟为代表。

敦煌所存的唐代壁画尤为富丽美艳,人物造型往往以当时的贵官贵嫔为典范,端庄华贵。

《克孜尔石窟》赏析

克孜尔石窟位于中国新疆维吾尔自治区的克孜尔县,是一个重要的佛教遗址,也是世界上最大的嵌岩佛教艺术宝库之一。

这个石窟群建于公元3至13世纪,总共有235个洞窟和1358座佛像,展现了千年的佛教艺术与文化。

克孜尔石窟的艺术形式主要有佛像、浮雕和壁画。

其中最著名的是壁画,这些壁画描绘了佛教的教义、佛陀的生平和传说,以及当地的历史与风俗。

壁画的风格多样,有明快细致的画风,也有粗犷豪放的画风,每幅壁画都蕴含着艺术家的智慧和精湛的技艺。

除了壁画,克孜尔石窟的佛像也是其它石窟群所不可比拟的。

这些佛像造型各异,有的是端庄慈祥的坐佛,有的是威严庄重的立佛,还有的是悲伤哀怨的卧佛。

这些佛像表达了佛教教义中的慈悲、智慧和超脱。

克孜尔石窟的建筑风格也是各具特色,融合了汉、回、蒙古、突厥和西域等多种文化元素。

洞窟的外观装饰以浮雕和石刻为主,经过岁月的洗礼,这些装饰依然保持着精美细腻的工艺和鲜艳的色彩。

克孜尔石窟不仅是中国古代艺术的瑰宝,也是研究佛教艺术与历史的重要资源。

通过研究这些壁画和雕塑,我们可以了解到当时社会的风

貌、宗教的传播和文化的交流。

同时,克孜尔石窟也吸引了大量的游客和学者,成为了中国西部地区重要的旅游和文化遗产景点。

总的来说,克孜尔石窟无论是在艺术形式上还是在文化内涵上都具有极高的价值。

它是中国佛教艺术的杰出代表,也是世界文化遗产的重要组成部分。

通过赏析克孜尔石窟,我们可以深入了解中国古代艺术的辉煌与佛教文化的博大精深。

《克孜尔石窟》赏析

克孜尔石窟,位于中国新疆维吾尔自治区喀什地区的克孜尔县,是中国重要的佛教艺术宝库之一。

石窟建于公元3世纪至13世纪,是古代丝绸之路上的重要艺术遗址之一。

克孜尔石窟以其独特的艺术风格和丰富的佛教文化内涵而闻名于世。

克孜尔石窟共有236个洞窟,其中大部分是佛教石窟,还有一些是道教和摩尼教的石窟。

这些洞窟中保存了丰富多样的佛像、浮雕和壁画,展示了佛教艺术的辉煌成就。

其中最著名的洞窟是第八洞窟,也被称为“摩尼洞”,因为洞窟内的佛像被镶嵌着彩色的摩尼珠而得名。

克孜尔石窟的壁画是其最引人注目的特色之一。

这些壁画以鲜艳的色彩、细腻的线条和精湛的技艺而闻名。

壁画内容涵盖了佛教经典故事、佛陀传记和佛教教义等各个方面。

这些壁画不仅展示了佛教的思想和理念,还揭示了古代丝绸之路上不同文化交流的痕迹,是研究古代丝绸之路历史和文化的重要资料。

除了壁画,克孜尔石窟的雕塑也是其独特之处。

石窟内的佛像雕塑形态各异,有大型的立像、小型的浮雕和精致的半身像等。

这些佛像不仅栩栩如生,表情丰富,而且展示了佛教艺术的发展演变过程。

从早期的印度式佛像到后期的中国式佛像,可以清晰地看到佛教艺术在不同历史时期和文化背景下的变化和融合。

克孜尔石窟是中亚地区佛教艺术的重要代表,也是古代丝绸之路上佛教文化交流的见证。

它的建造和装饰不仅展示了佛教的繁荣,还反映了当时各民族文化的交融和发展。

因此,克孜尔石窟不仅是艺术研究的宝库,也是中华文化的瑰宝,对于了解古代丝绸之路和佛教文化的传播具有重要的历史和文化价值。

中国美术名作赏析《五百强盗成佛因缘》:怎么用绘画来传佛法?佛教在东汉时期传入中国之后,对中国文化产生了无可逆转的影响,在艺术上,极大丰富了中国本土艺术表现力。

因,是说因果一做了什么样的事,会带来什么样的结果;缘,指的是关系,这里说的作品,说明了佛教艺术以不同的方式建立宗教跟人之间的关系。

理解宗教艺术的重点也在于看到这些艺术品的功能性,它们都是依赖于自身的艺术魅力来传递宗教思想。

在这里,内容和艺术形式同样重要,二者的关系也非常密切。

我们来看这幅壁画,《五白强盗成佛因缘》图。

要知道,今天我们所说的佛教艺术,包括敦煌的其他壁画和雕塑,当初被创造出来的时候,可不是像今天的艺术家主动从事创作,它们原本不是为了被人当作艺术品来欣赏美感,而是用来传播佛教的。

用图画来讲故事,用故事中人物的现身经历来说佛法。

这就是你很熟悉的那个词:现身说法。

这个现身说法就是《五白强盗成佛因缘》表达的内容。

《五白强盗成佛因缘》是根据一个动人的佛教故事而绘制的壁画。

这个故事讲的是一帮强盗受到官府惩罚折磨后,处在求生无门,求死不能的状况下,被佛祖拯救、度化,最终修身成佛的故事。

这个壁画在敦煌莫高窟笫285窟,你要有机会去敦煌,千万不要错过这个窟。

它的创作时间是南北朝的西魏时期,到今天有1400多年的历史了。

叙事性的构圏乍一看,你可能会觉得画面上人物很多,这边有人打仗,那边有人念佛,再加上画面颜色鲜艳,显得满满当当,该怎么看呢?首先,你要知道,它的首要功能在于用佛经故事感化信徒,所以明口相应的佛经故事很重要。

第二,为了讲故事,它要用到美术的叙事性手法。

我们常见的美术作品是一个画面上表现事件的瞬间场景。

而叙事性絵画则是把一个故事的发展过程一个环节、一环节地画出来。

主要人物反复在不同的场景中岀现,形成一个连贯的故事线索,因此很容易让人看懂、记住。

它其实很接近我们熟悉的连环画或者漫Ifijo那么,为了讲好故事,需要在故事中选取最能代表故事核心的情节和场景,那么故事的主人公、场景的选择,还有构图的布局都是重要环节。

画僧僧画(内附永觉法师最全作品照⽚)永觉法师,号“⽆觉⼦”,名“朱神光”,觉性油画艺术家,中国国内最优秀的油画家之⼀。

其画作中总是充满着⼀种来⾃⼤千世界的美,让⼈感受到画中蕴含的艺术⼤家风范。

画僧,顾名思义即僧⼈画家,兼有画家和僧⼈双重⾝份。

佛画,指以佛教内容为题材的绘画。

这两者既涉及佛教,⼜涉及绘画,所以也属于“佛教与绘画”的论述范围。

画僧最早出现于隋唐时代。

最早将佛教艺术传⼊中国的,主要来⾃西域,包括中亚和印度的僧侣。

画僧所作乃易具有较强之哲学性、⽂学性、⾃然性及艺术感悟性,从⽽形成简远不凡的画风,对明末清初画僧群体的艺风,产⽣了直接地影响。

如⼋⼤、⽯涛的花鸟画,多法常之禅思、仲仁之墨韵;⽯溪、弘仁的⼭⽔画,多巨然之天真、惠崇之空灵;⼋⼤的⾍鱼、⽆可的树⽯,多温⽇观之情绪、雪窗之含蓄,令⼈寻思不已。

凡此种种,即可知画僧画风之渊源。

如何引发参禅⼊定时的⼼理状态,激发艺术创作灵感,这是历代⽂⼈苦苦寻求的东西。

有的⼈⽤饮酒来激发创作灵感,⽩居易把酒醉与⼊定同等看待;李⽩有“⽃酒诗百篇”之说。

另⼀些⼈把“梦”作为引发创作灵感。

《野⼈闲话》说贯休的“⼗六罗汉图”是应梦之作:“唐沙门贯休……因纵笔画罗汉⼀⼗六⾝……与他⼈画不同。

或⽇梦中所睹,觉后图之,谓之应梦罗汉。

”因此,在中国绘画史上,画僧不仅谱写了灿烂的篇章,⽽且完全可以与⽂⼈⼠⼤夫、民间画⼯、宫廷画师相侔,在美术家的⾏列中占有重要的⼀席。

当代画僧永觉法师,禅意悠悠⼭⽔间,他跋涉于彝族乡村寻找民族精神的灵魂,⼜游艺于巴黎、佛罗伦萨等殿堂吸吮艺术⽢甜的乳汁;他对⽣命充满了挚烈的情感,创作出极富中国⼭⽔画韵味的“⽔韵江南”等系列作品;⼜放下⼼中的⼀切,⽤⼼灵⾃觉挥写对艺术、对⼈⽣、对宇宙诠释的禅画。

他就是,中国当代“⾃然艺术禅”的创⽴者永觉禅师。

永觉法师,号⽆觉⼦,原名朱晴⾬、朱神光,国际知名的觉性艺术家,中国国内最优秀的油画家之⼀。

永觉法师1964年⽣于江苏太仓。