10佛教艺术赏析第八讲(1)

- 格式:ppt

- 大小:12.36 MB

- 文档页数:1

唐代敦煌壁画中的佛教艺术风格解读唐代敦煌壁画是中国佛教艺术的珍品之一,它反映了唐代佛教艺术在形式和内容上的发展和演变。

它是对唐代佛教文化和社会形态的一种重要见证,同时也代表了当时文化和艺术的最高成就。

一、基本特征敦煌壁画是中国佛教艺术的重要组成部分,它形式多样,题材广泛,内容深刻。

其中,唐代敦煌壁画是其代表之一。

唐代敦煌壁画的基本特征如下:1. 大量使用金色和银色唐代敦煌壁画常常使用金色和银色来描绘突出部分,例如佛的鬃毛、轮廓等。

这种用色方法突显了佛教壁画的神圣和纯洁。

2. 重视意象唐代敦煌壁画强调寓意和象征,除了描述佛教故事和场景外,还通过图案和符号来表达佛的意义和理论,如八相、十福、四谛等。

这种表现方式增强了佛教壁画的教化、感染力和道德作用。

3. 用“畸人”形象表现佛教意象唐代敦煌壁画与其他佛教艺术形式的一个显著特征是突出了“畸人”形象。

此类形象主要指的是像人一样的凡夫,与佛法相对立的生命。

这种表现方式提醒人们必须托福于佛法才能化解生活中各种困扰。

二、审美价值唐代敦煌壁画具有较高的审美价值,它可以展现出艺术的美学原则和审美观念:1. 以美感为核心价值唐代敦煌壁画注重画面平衡和美感,通过线、色、形的协调来营造优美的视觉效果。

其中,金色和银色的震撼性和光泽度是塑造唐代敦煌壁画特有艺术氛围的重要手段。

2. 高度的绘画技巧唐代敦煌壁画强调人物形象的清晰和表情的真实,通过细腻的线条和色彩对比来形象地表现出佛教故事中的角色,例如佛、菩萨、罗汉、阎王等,使画面更加生动。

3. 重视文化传承唐代敦煌壁画的图案和符号兼备着佛教的经典文化和传统艺术的特征,传达了一种文化的哲学和人文思想。

此类表现方式有助于推广佛教文化和传统文化,强化文化自信,激发人们的文化认同。

三、艺术价值唐代敦煌壁画是宗教信仰和艺术作品的融合,具有十分重要的艺术价值:1. 是佛教艺术的重要组成部分唐代敦煌壁画是中国佛教艺术的重要组成部分。

它是中国延续至今的唯一留存的唐代壁画,为研究唐代佛教文化、历史和社会提供了重要的资料和依据。

中国美术名作赏析——《五百强盗成佛因缘》:怎么用绘画来传佛法?佛教在东汉时期传入中国之后,对中国文化产生了无可逆转的影响,在艺术上,极大丰富了中国本土艺术表现力。

因,是说因果一做了什么样的事,会带来什么样的结果;缘,指的是关系,这里说的作品,说明了佛教艺术以不同的方式建立宗教跟人之间的关系。

理解宗教艺术的重点也在于看到这些艺术品的功能性,它们都是依赖于自身的艺术魅力来传递宗教思想。

在这里,内容和艺术形式同样重要,二者的关系也非常密切。

我们来看这幅壁画,《五百强盗成佛因缘》图。

要知道,今天我们所说的佛教艺术,包括敦煌的其他壁画和雕塑,当初被创造出来的时候,可不是像今天的艺术家主动从事创作,它们原本不是为了被人当作艺术品来欣赏美感,而是用来传播佛教的。

用图画来讲故事,用故事中人物的现身经历来说佛法。

这就是你很熟悉的那个词:现身说法。

这个现身说法就是《五百强盗成佛因缘》表达的内容。

《五百强盗成佛因缘》是根据一个动人的佛教故事而绘制的壁画。

这个故事讲的是一帮强盗受到官府惩罚折磨后,处在求生无门,求死不能的状况下,被佛祖拯救、度化,最终修身成佛的故事。

这个壁画在敦煌莫高窟第285窟,你要有机会去敦煌,千万不要错过这个窟。

它的创作时间是南北朝的西魏时期,到今天有1400多年的历史了。

叙事性的构圏乍一看,你可能会觉得画面上人物很多,这边有人打仗,那边有人念佛,再加上画面颜色鲜艳,显得满满当当,该怎么看呢?首先,你要知道,它的首要功能在于用佛经故事感化信徒,所以明白相应的佛经故事很重要。

第二,为了讲故事,它要用到美术的叙事性手法。

我们常见的美术作品是一个画面上表现事件的瞬间场景。

而叙事性絵画则是把一个故事的发展过程一个环节、一环节地画出来。

主要人物反复在不同的场景中出现,形成一个连贯的故事线索,因此很容易让人看懂、记住。

它其实很接近我们熟悉的连环画或者漫画。

那么,为了讲好故事,需要在故事中选取最能代表故事核心的情节和场景,那么故事的主人公、场景的选择,还有构图的布局都是重要环节。

佛教艺术中的符号意义佛教艺术中有许多符号,这些符号对于佛教信仰者而言,充满了神秘的含义。

本文将从三个方面探讨佛教艺术中的符号意义。

一、莲花莲花是佛教艺术中常见的符号,它象征着佛陀的生命和教义。

莲花开在污泥中心,却不受其污染。

这个象征着佛陀的生命诞生于苦难之中,但却不受苦难的摧残。

此外,莲花还象征着佛陀的教义——开放、真理、智慧和纯洁。

在佛教艺术作品中,常以莲花作为佛像座下的纹饰,其颜色也有特别意义。

例如,粉白色的莲花象征着佛教中的菩提心,黄色的莲花象征着佛教中的金刚智,而蓝色的莲花则象征着佛教中的成佛之路。

二、转轮宝相转轮宝相是佛教艺术中常见的一种符号,它代表了佛陀的教诲和智慧。

转轮宝相有九条辐条,象征着佛陀的九种智慧,包括直接知见、广大知见、等持知见、一切明了知见、具足成就知见、善巧方便知见、深入行观知见、究竟常住知见、表达普遍知见。

在佛教艺术作品中,经常可以看到佛像持有转轮宝相的图案,例如释迦牟尼佛手持转轮宝相的形象。

转轮宝相在佛教中也常被用作法器,例如转经筒便是一种常见的法器。

三、六字真言六字真言(即:唵嘛呢叭咪吽)是佛教中最具象征意义的符号之一,其含义包括空性和菩提心。

在佛苑寺中,佛教信仰者常常唱诵六字真言以祈求平安和净化心灵。

在佛教艺术作品中,六字真言常出现于佛像头顶的莲花半球或佛像手中持有的法器上。

例如,大雄宝殿中的《释迦牟尼佛》像,其头顶莲花半球上刻有六字真言。

总结佛教艺术中的符号意义博大精深,上述仅是其中几个常见符号的解释。

在佛教艺术作品中,符号往往以多种手法表现,如画面构图、颜色、形态、位置等。

这些符号的深层含义背后,充满了佛教文化和智慧的传承。

对于佛教信仰者来说,理解这些符号的深刻意义能够帮助他们更好地践行佛教教义,修行得到升华。

艺术设计史与理论课程说明(上)朱浒本课程主要在于指导研究生系统了解艺术设计学的发展史与基本理论,通过12次课的内容,使学生对艺术设计学进行较为系统而全面的学习,提高学生的理论修养。

一、授课方法1、每次课为一单元,每个单元规定相应的阅读书目和章节,由学生提前进行阅读任务。

2、课程共上48学时,分六周上完,一周两次。

二、教材本课程教材有(自购):1、凌继尧、徐恒醇:《艺术设计学》,上海人民出版社,2006年版。

2、胡光华:《中国设计史》,中国建筑工业出版社,2010年版。

3、艾红华:《西方设计史》,中国建筑工业出版社,2010年版。

4、奚传绩:《设计艺术经典论著选读》,东南大学出版社,2005年版。

三、成绩本课程成绩评价分两部分,一是考勤,20分。

二为闭卷考试,80分。

第一讲艺术设计学基本理论阅读书目:1、田自秉:《中国工艺美术史》,知识出版社,1985年版。

2、龙宗鑫:《中国工艺美术简史》,陕西人民美术出版社,1985年版。

3、夏燕靖:《中国设计史》,上海人民美术出版社,2009年版。

4、胡光华:《中国设计史》,中国建筑工业出版社,2010年版。

5、凌继尧、徐恒醇:《艺术设计学》,上海人民出版社,2006年版。

6、艾红华:《西方设计史》,中国建筑工业出版社,2010年版。

7、赵农:《中国艺术设计史》,高等教育出版社,2009年版。

8、傅克辉:《中国设计艺术史》,重庆大学出版社,2008年版。

9、孙长初:《中国古代设计艺术思想论纲》,重庆大学出版社,2010年版。

10、烈炎,袁熙旸:《外国艺术设计史》,辽宁美术出版社,2001年版。

11、奚传绩:《设计艺术经典论著选读》,东南大学出版社,2005年版。

思考题:1、中国古代设计艺术思想的起源2、宗教文化影响下的设计艺术思想3、早期玉器设计的文化性特征4、早期设计中科技同艺术的结合5、中国古代设计艺术思想对现代设计艺术的借鉴6、西方设计艺术的起源与发展第二讲原始时期的设计艺术阅读书目:1、马承源:《仰韶文化的彩陶》,上海人民出版社,1957年版。

第八讲不断提高社会主义文化软实力——怎样建设中国特色社会主义文化●教学目的中国特色社会主义是经济、政治、文化、社会四位一体,全面发展的社会。

提升国家文化软实力是当前我国发展文化事业的重大战略思想。

本专题教学主要联系新世纪新阶段社会主义中国的国情与实际,探讨中国共产党领导中国人民如何发展社会主义文化的问题。

旨在帮助学生正确理解文化软实力对于国家发展具有的重大作用,科学认识我国文化建设的现状,明确提高社会主义文化软实力的重大战略意义,从而不断增强推进中国特色社会主义文化建设的自觉性。

●教学重点难点1、文化、和谐文化、先进文化、文化软实力的内涵;2、提高社会主义文化软实力的重大战略意义;3、如何不断提高社会主义文化软实力。

●讲授方法与学时安排根据本专题教学内容的特点,可以采取以下几种教学方式:1、多媒体教学,使用视频材料,让学生直观感受,在老师的引导下进行探究式学习;2、案例分析,通过典型事件、案例材料的例举,让学生积极参与分析讨论,从中受到感染教育;3、讲授论证,针对有理论深度的知识点或重点,层层推理分析讲述;4、问卷调查,通过问卷调查,深入了解大学生对当前文化热点的看法,有针对性地进行讲授。

教学学时:6学时【教学导入】同学们,文化是历史的财富,一个民族,越是经久不衰,其文化也就越凝重深厚。

中华民族五千年来所形成的文化,博大精深,蔚为壮观。

这是无数先人心智和精神的凝结,是我们承载下来接续下去的一笔无与伦比的财富。

文化是我们的民族之根,是我们的民族之魂。

那么,我们应该如何扎好这个“根”,守好这个“魂”呢?本专题就是通过联系新世纪新阶段中国的国情与实际,认识如何建设中国特色的社会主义文化,如何构筑社会主义核心价值体系,如何不断提高社会主义文化软实力,从而将优秀的文化内化为我们大学生的精神气质。

【案例呈现】《新华网》报道:重庆渝中区临江门巧巧解放碑幼儿园,中华文化经典诵读指导中心的王老师给幼儿讲解经典文化课。

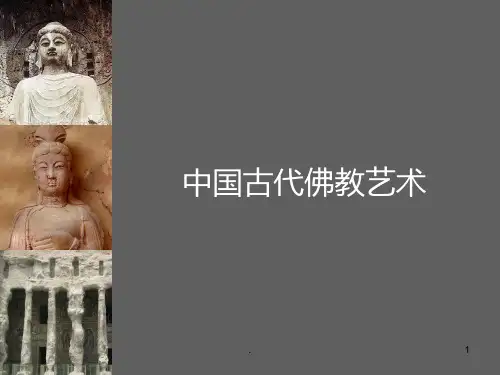

宗教艺术鉴赏院系:文学院汉语言文学班级:中文三班姓名:温彦磊学号:20093610332中国佛教绘画艺术欣赏从汉代白马寺的建立到南朝四百八十寺,到现在成为世界三大宗教之一。

佛教以其独特的思想内涵和博大精深的文化,吸引着一代又一代的人们,使人们解脱苦与难期盼来世的幸福,给精神空虚者带去福音,净化了无数的恶。

人们对佛教是崇拜的,人们将对佛的信仰转入现实中去,依靠绘画和雕塑来表达自己的情感寄托。

而其中绘画传达出无限的神韵和各种的故事以及涅磐的精神,使人们对其十分喜爱。

中国佛教绘画的历史根据佛经和佛教传记中的记载,当佛在世时,佛教寺院中已经有了佛教绘画。

《根本说一切又部毗奈耶杂事》卷十七云:“给孤长者施园之后,作如是念:‘若不彩画,便不端严。

佛若许者,我欲装饰。

’即往白佛。

佛言:‘随意当画。

’闻佛听己,集诸彩色,并唤画工。

便言:‘此是彩色,可画寺中。

’可见佛像的绘画历史悠久。

佛教画像大约在公元一世纪汉明帝时从西北地区的丝绸之路传入中土。

今天存在的佛教画像有拜城县绘有佛本生故事的克孜尔名屋壁画,以及库车县木吐喇千佛洞,森木塞姆千佛洞等。

佛教的画像沿丝绸之路东来而至甘肃的敦煌鸣沙山莫高窟,永靖炳灵寺石窟,天水麦积山石窟,安西榆林石窟,山西大同云冈石窟,河南洛阳龙门石窟,四川广元石窟等。

据传在明帝永平初年遣使付大月氏,至永平十一年,斜沙门东还洛阳,以白马驮经,以白毡裹释迦立像,在洛阳建立白马寺,并在寺中壁上作千佛万骑三匝绕塔图。

这是中国自作佛像画最早的记载。

为了便于人们的供奉,中国佛教画像采取了石刻雕塑造像的主体形态。

魏晋南北朝是佛教造像走向繁盛的时期,著名的佛教三大石刻龙门石窟,云冈石窟,敦煌石窟均始建于公元四五世纪,是以北魏为代表的佛教造像的杰作。

佛教壁画发展到隋唐时代最为辉煌。

今存隋唐佛教壁画以麦积山的石窟与敦煌莫高窟为代表。

敦煌所存的唐代壁画尤为富丽美艳,人物造型往往以当时的贵官贵嫔为典范,端庄华贵。

佛教艺术中的颜色象征佛教,尤其是密教有独特的颜色表现手法,其色彩观念极为抽象,近乎直觉一般的朴素,但却给人以深刻的印象。

有人说只有佛教密教才有所谓虹化身的说法。

所谓“虹化”,是指修瑜伽的人在禅定状态下将物质之色身转化成了光。

虹化身的出现,据说是修瑜伽行者在企及涅槃清净光之前,离此流转世间所能达到的最高境界,虹化时所见的斑烂色彩犹如通常我们所见的色谱,它象征着涅槃甘露门打开之前修行者所经历的不同次第或阶次。

佛教的密教中强调五种颜色,亦即白黄红兰绿五种。

密典如是这样描绘不同颜色的宗教功能的:青为瞋与杀,白为息且思,黄则禁制与利养,红则屈服与感召,绿色意为法术。

列举这些颜色的顺序可能不同,但数目总是只有五个。

因此那象征佛性的不同侧面的所谓五方佛便被赋予了各种成就里的五种颜色:毗卢遮那佛为白色身体;宝生佛为黄色身体;阿阉佛为蓝色身体;阿弥陀佛则为红色身体;不动成就佛则是绿色身体。

由于这些佛可以成为不同的观想对象,其自然具有不同的转换功能,可以将修行者的种种不同的迷妄转化成为积极的品德。

对于禅定者,这些佛各有代表颜色,也各有不同意义。

白色据说有将无明化为真实正智的功能;黄色转化我慢使生平等智;青(黑或蓝)转化瞋恼使生圆镜智;红色转化愚痴使生无分别智;绿色转化贪嫉使生成就智。

从这里我们可以看到古代的佛教所关注的是颜色的精神寓义, 这一点自然也会影响到佛教美学思想的发展。

透过《大日经》看颜色的意义,我们可以琢磨一下该经中所说的不同的曼陀罗坛场,按经上的说法,其中的曼陀罗的顺序是先从白色开始,然后逐一地转到红、黄、蓝、青上面。

《转轮功德续》的密典上说,坛城的墙色应该涂饰不同的五种颜色。

中央为青,其他四个方面依次东方为白,西方为红,南方为黄,北方为绿。

《时轮密续》上面则有完全不同的说法,青色在东方,黄色在西方,白色在北方,红色在南方。

无论各个方位的颜色如何配伍,有一点是不变的——坛场的外圈总是红色。

佛教依据不同的背景情况,自然有不同的颜色配伍的考虑。

出神⼊化化境⼋章(⼀)为⼈知的书法⾏为。

可被。

化境。

如此诠释:⼿与笔以异常牢固的⽅式确保了⾝体与⼯具的合体同化;⽽写⽑笔字悬腕的常规训练⽬的是——与⾝体合⼀的⽑笔能以最⼤限度的灵活性以匹配⼼意的灵动性,并确保。

笔⼀意”的同步合化;2:中国⼈要与物合化为⼀的最坚固的。

化境。

习惯.就是“包浆”——这是对⼈们利⽤与⼿边之物的相互摩挲所造成的物表光泽的称谓.㈤它不但被李渔在《闲情偶寄》⾥被当作巫术般的物我感应的例⼦,它不但有助于理解计成在《园冶》⾥“选⽯”的细致标准,还与贝⾀铭在华盛顿东馆建⽴之初的困惑相映成趣——贝⽒对那些⽼是忍不住要摩挲美术馆那异常锐⾓的观众⾏为,既感不满也相当⽆奈,⽽我猜,正是那被摩挲得油迹斑斑的锐⾓才打动得了中国⽂⼈甚⾄古董商⼈的⼼意;3:本雅明将中国⼈誊抄书籍的习惯看作是⼀种⽆以伦⽐的⽂字传统,并认为这将是⼀把可以解开中国⽂化之迷的理想钥匙。

这个让西⽅⼈困惑不已的迷——这个最早发明活字印刷的国家却最后才放弃⼿抄习惯的奇异之迷——的谜底,可能还是基于⼈们愿意将誊抄书籍的因袭⾏为看作是对”化境”的时间性的隔膜化解,以期能在抄写那些远古⾼⼈的故⽂中能与他们发⽣”⼼会即妙出”的千古妙会。

⽽相关“誊抄”的另⼀今⽇被⼴泛诟病的中国式习惯”仿写”,也可能只是“化境“⽂化的时间迷恋.既然从秦始皇在阿房宫仿写六国宫殿,到清末圆明园要仿写万国之园⾥,这⼀仿写习惯都还存在,那么中国当代建筑界——建筑师与建筑甲⽅都还具备的这⼀习惯,并⾮先天就得⼀定诟病,只是因为要⽤个性来掩盖这⼀“化境“本性.才导致了这⼀暗⾃仿写⾏为因为有失正⼤光明⽽导致内涵的缺失……在“化境”的理论关照下,我甚⾄可以介⼊这些年来我⼀直不敢涉⾜的中国传统建筑的⼤⽊作的讨论。

譬如.那⼀被反复讨论的中西⽅建筑的差异问题——为什么西⽅建筑选择⽯头来盖教堂宫殿,⽽中国古代却⼀直选择容易腐烂且不能永恒的⽊材来修建的问题,固然可以得出这样的答案——因为中国没有宗教,但这并⾮⼀劳永逸的答案,值得继续追问的倒是——中国没有西⽅意义上的宗教到底是⼀种遗憾还是根本就不必7王贵祥在他的著作⾥还暗⽰了另外的问题——中国没有西⽅的重要建筑类型教堂,但未必没有如同西⽅教堂⼀样重要的建筑,王贵祥所选择的是中国历史上被讨论最多的明堂,⽽未来,将显⽰杨鸿勋以及王贵祥相关明堂研究的理论意义.⽽不仅仅是史学的断代意义。