哈工大地震工程工程地震部分第五章强地

- 格式:ppt

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:60

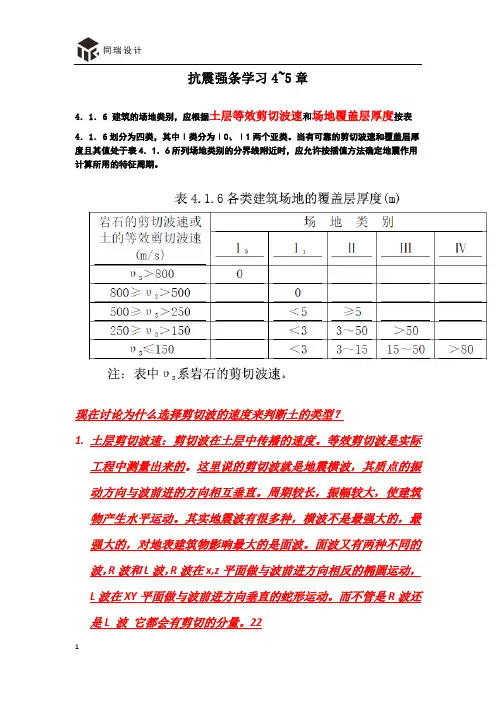

大工19秋《工程抗震》大作业及要求 注意:从以下五个题目中任选两个进行解答(注意:从题目一、二中选择一道计算题,并从题目三、四、五中选择一道问答题,分别进行解答,不可同时选择两道计算题或者问答题);解答前,需将所选题目复制(使老师明确你所选的题目)。

题目一:底部剪力法。

钢筋混凝土5层框架经质量集中后计算简图如下图所示,各层高均为3m ,集中于各楼层的重力荷载代表值分别为:1500kN G =,2550kN G =,3580kN G =,4600kN G =,5450kN G =。

结构阻尼比0.05ξ=,自振周期为10.55s T =,Ⅰ1类场地类别,设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为8度(设计基本地震加速度为0.30g )。

按底部剪力法计算结构在多遇地震时的水平地震作用及地震剪力。

3580kN=2550kN=1500kN=(a )计算简图4600kN=5450kN=题目二:振型分解反应谱法。

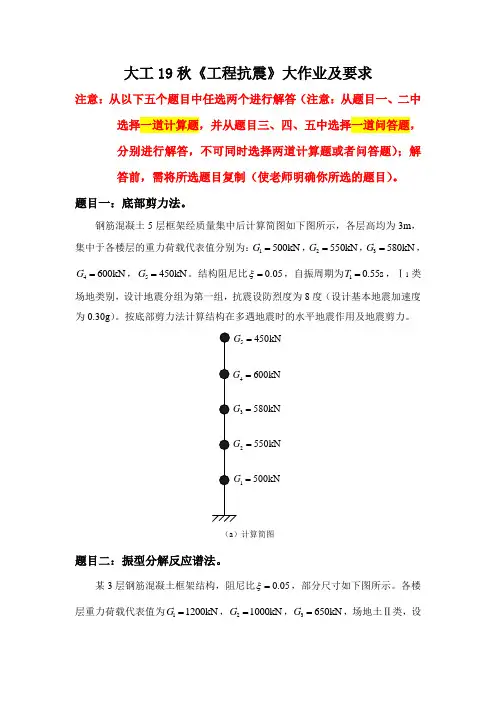

某3层钢筋混凝土框架结构,阻尼比0.05ξ=,部分尺寸如下图所示。

各楼层重力荷载代表值为11200kN G =,21000kN G =,3650kN G =,场地土Ⅱ类,设防烈度8度(设计基本地震加速度为0.20g),地震分组在第二组。

现算得前3个振型的自振周期为10.68sT=,20.24sT=,30.16sT=,振型如下图所示。

试用振型分解反应谱法求该框架结构的层间地震剪力标准值。

3212.1481.7351.000 1.000 1.000-1.138 1.4670.139-1.316(a)框架(b)计算简图(c)第一振型(d)第二振型(e)第三振型题目三:怎样判断土的液化?如何确定土的液化严重程度,并简述抗液化措施。

题目四:什么叫鞭端效应?设计时如何考虑这种效应?题目五:多高层钢筋混凝土结构抗震设计的防震缝设计有哪些要求?作业具体要求:1. 封面格式(见文件最后部分)封面名称:大连理工大学《工程抗震》大作业,字体为宋体加黑,字号为小一;姓名、学号、学习中心等字体为宋体,字号为小三号。

工程抗震辅导资料一主题:第一章绪论(第1—3节)学习时间:2013年9月30日-10月6日内容:这周我们将学习第一章中的第1—3节,这部分主要介绍地震相关概念以及地震灾害学说,下面整理出的框架供同学们学习,希望能够帮助大家更好的学习这部分知识。

一、学习要求1、掌握构造地震、震中、震源等概念;2、了解地震波和地震动三要素3、掌握震级和烈度、基本烈度的概念;4、了解地震灾害和地震破坏作用。

二、主要内容(一)地震与构造地震1、地震的类型与成因地震是一种自然现象,按照地震的类型与成因可分为:(1)构造地震——由于地壳运动,推挤地壳岩层使其薄弱部位发生断裂错动而引起的地震。

构造地震发生的数量多,破坏性大,影响范围广,是地震工程的主要研究对象。

(2)火山地震——由火山爆发,岩浆猛烈冲出地面而引起。

(3)诱发地震——水库蓄水、地下核爆炸等。

(4)陷落地震——地表或地下岩层,如石灰岩地区较大的地下溶洞或古旧矿坑等,突然发生大规模的陷落和崩塌所引起的小范围内的地面震动。

2、构造地震的成因(1)断层说地下岩石受到长期的构造作用积累了应变能。

当积累的能量超过一定限度时,地下岩层突然破裂,形成断层;或者是沿已有的断层发生突然的滑动,释放出很大的能量,其中一部分以地震波的形式传播出去,形成地震。

(2)板块构造说地球表面的岩石层是由许多板块组成的。

由于板块下岩流层的对流运动使板块进行刚体运动,从而使板块之间相互挤压和顶撞,致使其边缘附近岩石层脆性破裂而引发地震。

(二)我国的地震形势1、我国地处(西)环太平洋地震带、欧亚地震带。

环太平洋地震带是世界上地震最活跃的地带,全球80%的地震,发生在这条带上。

欧亚地震带上发生的地震占全球的15%左右。

2、我国是内陆地震最多的国家之一。

我国大陆7级以上的地震占全球大陆7级以上地震的三分之一,因地震死亡人数占全球的二分之一。

全国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度七度或七度以上地区,六度或六度以上地区占国土总面积的79%。

大工19秋《工程抗震》大作业题目及要求标准答案XXX《工程抗震》大作业研究中心:姓名:学号:题目二:底部剪力法。

一个六层钢筋混凝土框架结构建造于基本烈度为7度的区域,场地为Ⅱ类,设计地震分组为第二组。

结构首层层高为4m,其余各层层高为3m。

经质量集中后,各楼层G1=900kN,G2=G3=G4=G5=700kN,G6=650kN。

重力荷载代表值分别为:该结构的基本周期为0.65s,阻尼比为ξ=0.05.求各层水平地震作用标准值。

解:根据题目可知,抗震设防烈度为7度(由于题目没有给出基本地震加速度的值,一般理解为0.15g),且为多遇地震。

查《建筑设计抗震规范》表5.1.4-1表可得:a max=0.08.由题目可知,设计地震分组为第二组,Ⅱ类场地类别,查《建筑设计抗震规范》表5.1.4-2表可得:Tg=0.40s。

钢筋混凝土结构阻尼比题目已给出,为ξ=0.05,则水平地震影响系数曲线衰减系数为:γ=0.9+(0.05-ξ)/(0.3+6ξ)=0.9阻尼比调整系数为:η2=1+(0.05-ξ)/(0.08+1.6ξ)=1则:α1=(Tg/T1)rη2αmax=(0.40/0.65)0.9×1.0×0.08≈0.05由于T1=0.65s>1.4Tg=1.4×0.40=0.56s,0.35<Tg=0.40s≤0.55.查《建筑设计抗震规范》表5.2.1表可知,δn=0.08T1+0.01=0.08×0.65+0.01≈0.06总水平地震作用标准值为:FEk=α1Geq=0.05×(900+700+700+700+700+650)×85%=184.88KN各楼层水平地震作用标准值为:Fi=GiHiFEk(1-δn)/∑GjHj (i=1,2,3,n)GjHj=900×4+700×7+700×10+700×13+700×16+650×19=KN ·mF1k=[900×4×184.88×(1-0.06)]/=12.99KNXXX[700×7×184.88×(1-0.06)]/=17.69KNXXX[700×10×184.88×(1-0.06)]/=25.27KNXXX 32.84KN。

1.论述烈度的含义;媒体报道中时常出现“某某建筑物可抗7级大地震”的说法,此说法是否准确,简述对此说法的理解。

烈度:用于标度地震引起地震震动及其影响的强弱强度,以人的感觉、器物反应、房屋结构和地表破坏程度综合评定,反应的是一定地域范围内的平均水平。

媒体报道的“能够抵御7级大地震”的说法是不准确的,应该是“可抗地震烈度为Ⅶ”。

地震的震级是基于某次地震释放的能量计算得到的,而烈度主要受震级、距离、震源深度、地质构造、场地条件等多种因素的影响。

量度地震能量的震级对应一次地震只有唯一值,而一次地震不同地点有各自的烈度值。

一般情况下,震源附近的震中烈度最高,震源越浅,烈度越大,场地条件和地质构造是烈度分布变得不规则。

2.什么是地震的原生灾害和次生灾害?地震原生灾害:指由地震引起的原生现象,如地震断层错动,大范围地面倾斜、升降和变形,以及地震波引起的地面震动等所造成的直接后果,也称地震直接灾害。

地震次生灾害:指在强烈地震发生后,自然以及社会原有的状态被破坏,造成的山体滑坡,泥石流,海啸,水灾,瘟疫,火灾,爆炸,毒气泄漏,放射性物质扩散对生命产生威胁等一系列的因地震引起的灾害,统称为地震次生灾害。

3. 简述砂土液化现象及其破坏结果。

砂土液化:是指饱和砂土在动力作用(如地震)下的特殊现象,使得地基丧失承载力、且失稳而引起土体大范围流动或滑移。

破坏结果:(1)垂直方向①因地基丧失承载力导致房屋等结构发生倾斜或倾倒②因液化而浮力增加导致下水道的检查井、排灌设施等埋地或半埋地型结构物上浮破坏。

③液化土因剪切变形而压缩,产生沉降。

(2)水平方向①土体大面机流动破坏。

②水平侧向变形破坏。

③在水平往复振动作用下,液化层和土体形成多处裂缝或隆起,破坏埋地管道和路面。

4.产生灾难性海啸的三个要素及海啸的特点。

三要素:(1)海底大地震。

只有超过7级的海底大地震才有足够能量错断海底,而且还要产生竖向错动才能够造成水体上下振荡。

(2)地震位于深海。

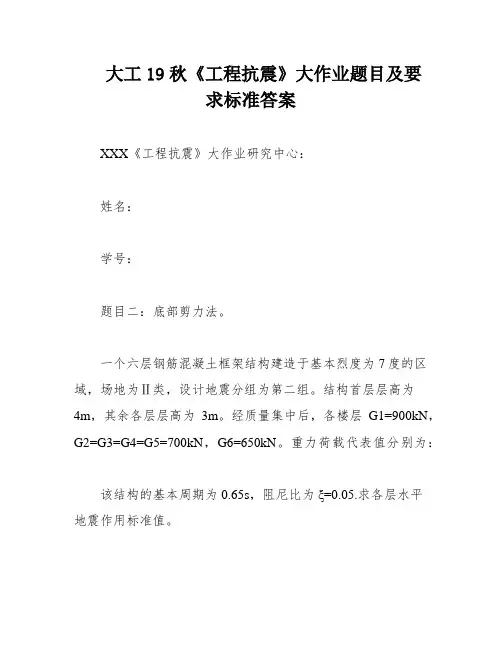

抗震规范4-5章强条解读抗震强条学习4~5章4.1.6 建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分为四类,其中Ⅰ类分为Ⅰ0、Ⅰ1两个亚类。

当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于表4.1.6所列场地类别的分界线附近时,应允许按插值方法确定地震作用计算所用的特征周期。

现在讨论为什么选择剪切波的速度来判断土的类型?1.土层剪切波速:剪切波在土层中传播的速度。

等效剪切波是实际工程中测量出来的。

这里说的剪切波就是地震横波,其质点的振动方向与波前进的方向相互垂直。

周期较长,振幅较大,使建筑物产生水平运动。

其实地震波有很多种,横波不是最强大的,最强大的,对地表建筑物影响最大的是面波。

面波又有两种不同的波,R 波和L 波,R 波在x,z 平面做与波前进方向相反的椭圆运动,L 波在XY 平面做与波前进方向垂直的蛇形运动。

而不管是R 波还是L 波 它都会有剪切的分量。

222. 根据公式:ρμμμρμ)21)(1()1(;)1(2-+-=+=E V E V P s根据弹性模量,剪切模量,泊松比的关系VS 可以简化成(公式摘自王社良主编《抗震结构设计》第3版P3,弹性模量、泊松比 剪切比 在高等教育出版社的《材料力学》上下册,里面有详细说明。

) ) 由上式可知:泊松比μ对剪切波速度影响不太大,相对稳定,而对压缩波影响很大(例如μ=0.2→0.48时)。

这种变化特征对于现场测试VP 时的要求很高,而实际上很难做到。

土可以认为是由骨架(矿物、砂粒等)与填充物(气体、液体等)组成。

剪切波不能在气体或液体中传播,即VS 只与土的骨架性质有关,而与填充特无关。

岩土的骨架和颗粒之间的连接形式,是在一定的历史时期形成的,它相对稳定。

而压缩波则不同,它可以在任何介质中传播,所以VP除了与土的压实程度和弹性常数有关外,还和岩土的含水量和人类活动等因素有关。

因此,用VS则更能客观地反映土的性质。

(资料中字体倾斜且画线的是我自己总结和理解的,且总结并不来源于规范。

哈工大地震工程课程题库(2015)地震工程课程要点(2015)目录地震工程课程要点(2015) (1)参考资料: (2)1.导论、成因、地震度量 (2)2.地震动观测和数据处理 (3)3.地震动特征和地震动衰减 (4)4.影响结构反应的重要参数 (5)5.单自由度结构的地震反应 (7)6.结构非弹性地震反应谱 (8)7.地震反应分析的动力方法 (9)8.地震反应静力方法 (10)9.地震危险性和结构易损性 (10)10基于性态的地震工程方法 (11)11设计地震和抗震设防标准 (11)参考资料:哈工大地震工程课件Chopra 结构动力学教材网上的地震工程知识点汇编以及相关参考文献1.导论、成因、地震度量1.1地震成因地震发生被认为由板块的大规模的地球构造运动过程造成。

1.2断层岩层的两部分向相反的方向运动,构造运动产生应变能在两部分的接触面断裂时释放。

变形的两部分回弹、震动直至平衡,此时地震产生。

该过程即为著名的回弹理论。

与此同时,产生的破裂称为断层(或断裂)。

1.3地震波,地震动(自己总结):(1)地震的能量以波的形式向外传播,称为地震波。

地震波分为体波和面波(2)由地震波引起的地面振动称为地震动1.4烈度(1)烈度:某区域地表和各类建筑物遭受一次地震影响的平均..破坏强弱程度(2)等震线:同一次地震影响下破坏程度(或烈度)相同的各点的连线”或“一次地震造成的地震烈度的分区图。

(3)烈度异常:1)在某烈度区内会后少数地区的烈度高于或低于烈度区的烈度2)影响因素:地形地貌,场地土质条件,地下水埋藏深度,当地房屋抗震性能差异。

(4)烈度的衰减:在一定震级下,烈度随距离的变化规律。

(5)综合等震线图:1)将一个大区域历次地震的等震线资料综合在一张图上,显示各地区遭遇过的最大烈度,该图称为该地区的地震综合等震线图。

2)可为人们认识强烈地震的空间分布特征、地震活动的强度(尤其是强弱的上限)与地质构造条件的关系和各地区地震影响场特征等提供重要信息。

地震工程学chapt5(概念设计)05s6地震工程学华侨大学土木工程学院郭子雄2005地震工程学华侨大学土木工程学院郭子雄2005地震工程学Earthquake Engineering第五讲抗震概念设计Contents5.1 抗震概念设计的重要性 5.2 抗震概念设计的一般原则 5.3 结构体系选择及相关规定第五讲抗震概念设计SEISMIC CONCEPTUAL DESIGN郭子雄华侨大学土木工程学院华侨大学工程结构诊断与防灾研究所地震工程学华侨大学土木工程学院郭子雄2005地震工程学华侨大学土木工程学院郭子雄20055.1 抗震概念设计的重要性结构抗震设计一般由概念设计计算设计两个过程组成,两个过程在设计中相辅相成,不可偏废。

概念设计过程计算设计过程抗震概念设计——在对地震反应规律和结构抗震性能较好掌握基础上,依据工程经验和理性判断,设计有效抗震结构体系的过程。

5.1 抗震概念设计的重要性由于“计算设计”在“地震输入”和“反应分析”两个方面均存在许多不确定问题,使得“抗震概念设计”尤为重要。

地震方面——确定未来地震未知的因素很多,以致无法在任何确定程度上定量地预测未来的未知地震。

地震震源机制和地震动的传播机理非常复杂,地震动具有强烈不确定性,很难准确预测建筑物所遭遇地震动的特性和参数。

结构分析方面——未能充分考虑结构的空间作用、非弹性性质、非结构构件、材料时效、阻尼变化、地基变形、共同工作等多种因素。

抗震概念设计是目前工程设计高度自动化的背景下唯一具有能动性和创造性的设计过程。

地震工程学华侨大学土木工程学院郭子雄2005地震工程学华侨大学土木工程学院郭子雄2005为什么抗震概念设计重要?建筑物的破坏不仅与建筑的抗震性能有关,而且同震源机制、震级、震中距、场地条件等因素有关。

如果一味加强结构本身而忽视场地等因素,可能适得其反;由于地震的不确定性和结构地震反应的复杂性,目前关于地震及结构对地震反应,还有许多规律未被人们所认识,结构计算模型存在很大程度的简化,许多设计计算参数无法精确确定。